Биологический факультет материалы VIII научной конференции студентов и аспирантов апрель 2010 года г. Тверь Тверь 2010

| Вид материала | Документы |

- Биологический факультет материалы IX научной конференции студентов и аспирантов апрель, 1105.11kb.

- Е. П. Лаврова Научный руководитель Чапоров, 2255.91kb.

- Программа 62-й научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (19-23 апреля), 895.83kb.

- Материалы ежегодной научно-практической конференции студентов и аспирантов факультета, 4757.64kb.

- Материалы ежегодной научно-практической конференции студентов и аспирантов факультета, 3705.2kb.

- Образование и наука IV материалы IV региональной научно-практической конференции апрель, 4952.85kb.

- Программа конференции Тверь 2010 организаторы конференции, 346.91kb.

- Программа ежегодной научной конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов улан-Удэ, 775.61kb.

- Программа VIII ежегодной научной конференции студентов и аспирантов базовых кафедр, 362.19kb.

- И общество: проблемы и перспективы развития материалы II международной научно практической, 282.08kb.

МАТЕРИАЛЫ

VIII научной конференции студентов и аспирантов

апрель 2010 года

ТВЕРЬ 2010

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Тверской государственный университет»

Биологический факультет

МАТЕРИАЛЫ

VIII научной конференции студентов и аспирантов

апрель 2010 года

г. Тверь

Тверь 2010

УДК 57(082)

ББК Е.я 431

Т 26

Материалы VIII научной конференции студентов и аспирантов апрель 2010 года: Сб. ст.– Тверь: Твер. гос. ун-т, 2010. – 89 с.

В сборнике представлены материалы докладов ежегодной научной конференции студентов и аспирантов, проходящей на биологическом факультете. Доклады сгруппированы по секциям.

Материалы сборника могут представлять интерес для специалистов в области биологии, экологии и медицины.

Ответственные за выпуск:

профессор, кандидат биологических наук С.М. Дементьева

доцент, кандидат биологических наук С.А. Иванова

Тверской государственный

университет, 2010

Секция анатомии и физиологии

человека и животных

Д.Э. БОНДАРЕВА

Н

аучный руководитель – Чапоров В.Н.

аучный руководитель – Чапоров В.Н.ВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВАННОГО ПОНИЖЕННОГО ВНУТРИГРУДНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ФАЗ И ПЕРИОДОВ СЕРДЕЧНОГО ЦИКЛА

ФАЗ И ПЕРИОДОВ СЕРДЕЧНОГО ЦИКЛАДанные фазового анализа сердечного цикла позволяют изучать типы реакции сердца на различные виды нагрузок, объективно оценивать качество регулирования аппарата кровообращения в условиях физиологических возмущений. В качестве внешних воздействий в кардиологических научных исследованиях и клинической практике используют различные функциональные пробы. Среди таких проб, характеризующих состояние аппарата кровообращения, используется проба с произвольным увеличением внутригрудного давления (натуживание). Показано, что при натуживании продолжительность сердечного цикла увеличивается, в основном за счет изменений длительности диастолы и механической систолы (Маркова, 2006). Целью данного исследования явилось изучение изменений продолжительности фаз и периодов сердечного цикла в условиях ступенчатого понижения внутригрудного давления от 0 до -30 мм рт. ст.

В исследовании участвовали 16 практически здоровых женщин

19 – 22 лет. Испытуемые находились в положении сидя. После адаптации испытуемых к условиям эксперимента в течение 10 – 12 минут на ЭЛКАРе-6 записывалась исходная электрокардиограмма (ЭКГ)

во II стандартном отведении, сфигмограмма сонной артерии (СГ) –

с помощью сфгмоприставки, сейсмокардиограмма (СКГ) – с помощью сейсмодатчика в области грудины. Затем испытуемая при зрительном контроле за шкалой манометра при закрытых носовых отверстиях, имитируя вдох через штуцер манометра, снижала внутриротовое (внутригрудное) давление до -10 мм рт. ст. и удерживала его на протяжении 6 – 10 с. Через 1 – 2 мин свободного дыхания испытуемая повторяла эту манипуляцию снижая внутриротовое давление до -15, -20,

-25 и -30 мм рт. ст.

Учитывались следующие показатели: продолжительность сердечного цикла (RR), длительность систолы – механической (МС), электрической (QT), общей (ОС); всего периода напряжения (ПН), продолжительность фазы асинхронного сокращения (ФАС), фазы изометрического сокращения (ФИС); всего периода изгнания (ПИ), фазы быстрого изгнания (ФБИ), фазы медленного изгнания (ФМИ), диастолы (Д) и протодиастолы (П).

Полученный экспериментальный материал подвергался традиционной расшифровке и обрабатывался статистически.

Выявлено, что снижение внутригрудного давления сопровождается уменьшением продолжительности сердечного цикла (RR) за счет уменьшения длительности диастолы (Д) и механической систолы (МС). Длительность периода напряжения в условиях дозированного понижения внутригрудного давления закономерно уменьшалась за счет снижения его составляющих фазы асинхронного и изометрического сокращения. Продолжительность периода изгнания имела тенденцию к уменьшению за счет изменений времени фазы медленного изгнания и в меньшей степени фазы быстрого изгнания. С уменьшением внутригрудного давления длительность протодиастолы закономерно увеличивалась.

Полученные результаты могут способствовать лучшему пониманию механизмов перестройки сердечного ритма при значительных дыхательных колебаниях внутригрудного давления, в том числе и при обструктивных заболеваниях легких, что имеет не только теоретическое, но и прикладное значение.

Е.М. ГОРЮНОВА

Научный руководитель – Шляпников М.Ф.

СОСТОЯНИЕ ЗРИТЕЛЬНО – МОТОРНОЙ РЕАКЦИИ

ПОД ВЛИЯНИЕМ ЦИКЛИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

РАЗЛИЧНОЙ МОЩНОСТИ

В трудовом процессе любые рабочие движения связаны с восприятиями, в ответ на которые они совершаются и которыми уточняются. Все, что на рабочем месте определяет ощущения, восприятия, т. е. воздействует на анализаторы и определяет ответные действия, называется сенсорным полем, а все то, на что работающий действует своими рабочими движениями, называется моторным полем.

Связь восприятия и ответного движения в трудовой деятельности может осуществляться в различных формах сенсомоторных процессов. Простая реакция оценивается по времени. Различают латентное время реакции (скрытое), т. е. время от момента появления раздражителя, к которому привлечено внимание, до начала ответного движения. Скоростью простой реакции называется типичное для данного человека среднее латентное время его реакции.

Целью данной работы было изучение состояния зрительно-моторной реакции под влиянием циклической работы различной мощности. В исследовании принимали участие пятнадцать практически здоровых женщин 18 – 21 года. Исследование включало 4 серии. Предварительно давалась установка на правильное и быстрое выполнение упражнения. В первой серии испытуемый осуществлял моторную реакцию на световой раздражитель. Регистрировалась скорость простой зрительно-моторной реакции на 10 последовательных сигналов с частотой 3 сек, а также показатели газообмена – парциальное давление углекислого газа в альвеолах (РаСО2), оксигенация артериальной крови (SаO2). Во второй серии испытуемому предлагалось выполнить работу умеренной мощности – в течение 5 мин крутить педали на велоэргометре при мощности 50 Вт и частоте 60 об/мин. Показатели газообмена регистрировались на 1, 3, 5 мин работы. Сразу после прекращения работы регистрировалась скорость ЗМР. В третьей серии испытуемый выполнял работу максимальной мощности при 60 об/мин в течение 30 сек. После этого регистрировались показатели газообмена и зрительно-моторной реакции. В четвертой серии испытуемый выполнял работу субмаксимальной (средней) мощности в течение минуты. После этого также регистрировались показатели газообмена и ЗМР.

Анализ полученных данных показал функциональную связь между циклической работой различной мощности и скоростью зрительно-моторной реакции на зрительный раздражитель. При увеличении мощности выполняемой работы латентный период ЗМР закономерно уменьшается с 0,25 до 0,22 сек, т. е скорость увеличивается.

К.Г. КИЧАТОВ

Научный руководитель – Шляпников М.Ф.

ВЛИЯНИЕ РЕКОМБИНАТНОГО человеческого белка теплового шока НА ОБУЧЕНИЕ И память мышей

с НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫМ ПРОЦЕССОМ АЛЬЦГЕЙМЕРовСКОГО ТИПА

На сегодняшний день болезнь Альцгеймера, известная также как деменция Альцгеймеровского типа, является одним из самых распространенных заболеваний мозга в старческом возрасте. При развитии этой патологии отмечается образование нейретических бляшек, из-за которых происходит гибель нейронов. В состав этих бляшек входит особый белок – β-амилоид, который фактически является маркером болезни Альцгеймера.

Таким образом возникла идея непосредственного воздействия на скопления β-амилоида. В качестве инструмента воздействия был выбран белок теплового шока массой 70 кДа (БТШ 70), который синтезируется в ответ на стресс. БТШ 70 способен ингибировать апоптоз (т.е. в данном случае предотвращать или замедлять процесс массовой гибели нервных клеток), а также, при помощи шаперонной активности, доставлять β-амилоид к месту его утилизации, обезвреживая его.

Для проведения эксперимента на животных была разработана специальная методика. В ее основе лежала особая операция – ольфакторная бульбэктомия, т.е. удаление обонятельных луковиц мозга у животных. При этом, если судить по результатам валидных тестов, возникающее у животных нарушение процессов памяти сходно с таковыми при болезни Альцгеймера. То есть благодаря ольфакторной бульбэктомии можно получить действующую модель болезни Альцгеймера.

Цель была поставлена следующим образом: исследовать эффект воздействия БТШ 70 на животных с нарушением памяти, вызванным ольфакторной бульбэктомией. Объектом исследования стали мыши с моделью нейродегенеративного процесса Альцгеймеровского типа. Проверкой того, удалось ли восстановить им процессы памяти, стал тест на пространственную память – водный лабиринт Морриса.

Эксперимент проводился на 20 белых мышах, которые были разбиты на 4 группы по 5 особей в каждой: 1) ложнооперированные мыши, которым вводился физиологический раствор; 2) ложнооперированные мыши, которым вводился белок теплового шока массой 70 кДа;

3) бульбэктомированные мыши, которым вводился физиологический раствор; 4) бульбэктомированные мыши, которым вводился белок теплового шока массой 70 кДа.

Ложнооперированные мыши – это мыши, которым делалось то же хирургическое вмешательство, что и при бульбэктомии, но обонятельные луковицы не удалялись. Это было нужно для того, чтобы уменьшить возможные артефакты, связанные с воздействием наркоза.

Введение физраствора и человеческого рекомбинатного БТШ 70 проводилось ежедневно, в течение 14 дней до обучения и непосредственно в срок, когда обучение осуществлялось. Введение осуществлялось интраназально, при помощи микродозатора. Через 14 дней после начала введения БТШ 70 животных обучали навигационному рефлексу в водном лабиринте Морриса, обучение в котором сочетает формирование активной реакции избавления от водной среды и умения ориентироваться в пространстве. Метод прост и позволяет раздельно исследовать процессы обучения и памяти.

В ходе заключительного теста были получены результаты, подтверждающие гипотезу: бульбэктомированные мыши, которым вводился БТШ 70, показали результаты, превосходящие таковые у бульбэктомированных мышей, которым вводился просто физиологический раствор. То есть можно утверждать, что у бульбэктомированных животных, которым вводился БТШ 70, наблюдалось восстановление процессов памяти.

М.В. КОТЛОВА

Научный руководитель – Шляпников М.Ф.

ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ ПРОСТОЙ

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ РЕАКЦИИ ОТ УСТОЙЧИВОСТИ

К ИМПЕРАТИВНОМУ СТИМУЛУ, ПРЕРЫВАЮЩЕМУ АПНОЭ

Деятельность современного человека связана с большим количеством процессов происходящих случайно и изменяющихся непрерывно. Организму постоянно приходиться реагировать на огромное число событий, при этом в часто точность и готовность к реакции играет значительную роль. Особое значение при этом играет латентный период произвольной зрительно-моторной реакции (ЗМР) человека, который отражает центральное время двигательной реакции и функциональное состояние высших отделов управления движениями, в частности сенсомоторных и ассоциативных зон коры больших полушарий.

Согласно исследованиям физиологии дыхания в состоянии апноэ содержание СО2 в крови повышается, а О2 снижается, при гипервентиляции – наоборот. Влияние таких изменений неоднозначно. С одной стороны, при снижении содержания кислорода может наблюдаться кислородное голодание нейронов мозга и снижение скорости ЗМР. С другой – возбуждение нервной системы и увеличение скорости.

Целью нашей работы было изучение и сравнение показателей сенсомоторной деятельности исследуемых в состоянии апноэ как до, так и после предварительной гипервентиляции.

В эксперименте приняли участие десять практически здоровых женщин 18 – 21 года. Исследование включало 3 серии. В первой серии испытуемый при спокойном дыхании осуществлял моторную реакцию на световой раздражитель. Регистрировались латентный период простой зрительно-моторной реакции на 15 последовательных сигналов и показатели газообмена – парциальное давление углекислого газа в альвеолах (РаСО2), оксигенация артериальной крови (SаO2). Во второй серии испытуемому предлагалось после максимального вдоха задержать дыхание на максимально возможное время (проба Штанге). Во время апноэ регистрировалась скорость ЗМР, в момент срыва – показатели газообмена. В третьей серии испытуемый задерживал дыхание на максимально возможное время после предварительной гипервентиляции в течение 1 мин. Перед задержкой дыхания и в момент срыва апноэ регистрировались показатели газообмена, во время апноэ – латентный период ЗМР.

Анализ полученных данных показал, что длительность апноэ после предварительной гипервентиляции закономерно увеличивается в среднем с 42 до 65 сек. Корреляционный анализ показал тесную функциональную связь между длительностью апноэ и скоростью ЗМР. В состоянии апноэ латентный период ЗМР закономерно увеличивается с 0,27 до 0,28 сек., т.е. скорость снижается. После предварительной гипервентиляции наблюдается обратная зависимость – латентный период ЗМР снижается с 0,28 до 0,26 сек.

Полученные данные говорят о наличии зависимости скорости зрительно-моторных реакций от устойчивости к императивному стимулу, прерывающему апноэ, а также о необходимости дальнейшего изучения данной зависимости.

С.Б. НЕКРАСОВА, Е.А. ДУЛЯ

Научный руководитель – Миняев В. И.

ПОСТУРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИЙ

СИСТЕМЫ ДЫХАНИЯ НА ДОБАВОЧНОЕ

ИНСПИРАТОРНО-ЭКСПИРАТОРНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Для формирования целостного представления о механизмах регуляции дыхания необходимо изучение компенсаторных реакций дыхательной системы, которые обеспечивают приспособление дыхания к изменяющимся условиям внешней среды и направлены на выполнение основной функции системы регуляции дыхания – поддержание газового гомеостаза. Одним из факторов, постоянно участвующих в регуляции дыхания, является сопротивление, которое преодолевают дыхательные мышцы в процессе вентиляции легких. В связи с этим основной целью настоящей работы явилось исследование особенностей реакции торакального и абдоминального компонентов системы дыхания на добавочное инспираторно-экспираторное сопротивление, обусловленные положением тела в пространстве.

В исследовании участвовали 10 практически здоровых мужчин 18 – 25 лет, привычных к экспериментальной обстановке. В первой серии (в положении стоя) и во второй (в положении лежа) после регистрации исходных параметров дыхания испытуемых переключали на дыхание через диафрагму с отверстием диаметром 3 мм, что создавало добавочное сопротивление на вдохе и на выдохе. В этих условиях испытуемые дышали на протяжении 6 мин. При этом регистрировались объемные, временные и скоростные параметры дыхания и их торакальные и абдоминальные составляющие (компьютерный безмасочный пневмограф, Миняев и др., 1993) при капнографическом (капнограф ГУМ-2) и оксигемометрическом (оксигемометр с ушным датчиком) контроле.

Выявлено, что у испытуемых в вертикальном положении (стоя) вентиляция легких практически в равной степени обеспечивается торакальным и абдоминальным вкладами в дыхательный объем. В горизонтальном положении (лежа на спине) – преимущественно за счет абдоминального.

В вертикальном положении (стоя) переключение испытуемых на дыхание с добавочным инспираторно-экспираторным сопротивлением сопровождается снижением объемной скорости вдоха и выдоха (за счет скорости абдоминальных составляющих вдоха и выдоха) и увеличением продолжительности дыхательного цикла. Дыхание становится редким и глубоким (за счет увеличения торакальной составляющей дыхательного объема). При той же функциональной пробе в горизонтальном положении (лежа на спине) дыхание испытуемых становится еще более редким и более глубоким (за счет увеличения и торакального, в основном, и абдоминального вкладов в дыхательный объем). Увеличение глубины дыхания в том и другом случае не в полной мере компенсирует уменьшение частоты, и объем вентиляции легких несколько уменьшается. Вследствие относительной гиповентиляции на фоне усиленной работы инспираторных и экспираторных мышц, преодолевающих добавочное сопротивление, отмечается тенденция к снижению оксигенации артериальной крови и увеличению парциального давления двуокиси углерода в альвеолярном газе.

Таким образом, при добавочной респираторной нагрузке центральный аппарат регуляции дыхания на основании афферентной информации о механическом состоянии дыхательного аппарата четко координирует работу межреберных мышц и диафрагмы и обеспечивает оптимальный для конкретных условий объем вентиляции легких, в результате чего предотвращаются серьезные нарушения газового гомеостаза организма. Учитывая морфологические различия межреберных мышц и диафрагмы, а также разную степень их подчиненности произвольному контролю, нельзя исключать участие в реакции дыхания на добавочное сопротивление и механизмов произвольного управления дыхательными движениями.

А.В. ОРЕХОВА, Е.В. ФОКИНА

Научный руководитель – Петушков М.Н.

ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИЙ СИСТЕМЫ ДЫХАНИЯ

НА ДОБАВОЧНОЕ ИНСПИРАТОРНО-ЭКСПИРАТОРНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Спонтанные дыхательные движения человек осуществляет с за счет сокращения диафрагмы и межреберных дыхательных мышц. В исследованиях с участием испытуемых мужского пола показано, что в положении стоя человек дышит в равной степени, используя торакальный и абдоминальный компоненты дыхательного аппарата. Однако при дыхании в различных условиях (физическая нагрузка, изменение положения тела в пространстве и т.п.) вклад торакального и абдоминального компонентов в объем вентиляции легких может быть неодинаковым. Известно, что при профессиональной деятельности человека (водолазы, музыканты на духовых инструментах, стеклодувы и др.), а также при респираторной патологии, вызванной нарушением бронхиальной проходимости, дыхательные мышцы при осуществлении дыхательных движений вынуждены преодолевать дополнительное сопротивление потоку воздуха. Экспериментально доказано (Дуля, Некрасова, 2010), что при дыхании с добавочным сопротивлением у испытуемых-мужчин в большей степени используется торакальный компонент дыхательного аппарата, чем абдоминального. Основной целью данной работы явилось выяснение половых особенностей реакций системы дыхания на добавочное сопротивление.

В исследовании приняли участие 20 практически здоровых испытуемых 18 – 25 лет (10 мужчин и 10 женщин), привычных к экспериментальной обстановке. Показано, что у обеих групп испытуемых в положении стоя вентиляция легких практически в равной степени обеспечивается торакальным и абдоминальным вкладами в дыхательный объем. Временная структура дыхательного цикла у них различается и соответствует литературным данным для спонтанного дыхания: вдох несколько короче выдоха, у всех испытуемых отмечена постэкспираторная пауза.

У мужчин добавочное сопротивление сопровождается снижением объемной скорости вдоха (за счет скорости абдоминальной составляющей вдоха) и увеличением его продолжительности. Дыхание становится редким и глубоким (за счет увеличения торакальной составляющей дыхательного объема). Увеличение глубины дыхания не в полной мере компенсирует уменьшение частоты. В результате объем вентиляции несколько снижается, что влечет за собой тенденцию к снижению оксигенации артериальной крови и увеличению парциального давления СО2 в альвеолярном газе.

У испытуемых-женщин реакция дыхания на добавочное сопротивление респираторному потоку в основном аналогична, но менее выражена. У них дыхание с добавочным инспираторно-экспираторным сопротивлением сопровождается меньшим снижением объемной скорости вдоха, менее выраженным увеличением его продолжительности и уменьшением частоты дыхания, отсутствием прироста глубины при сохранении исходного соотношения торакального и абдоминального вкладов в дыхательный объем, менее выраженной гиповентиляцией и, как следствие, меньшими сдвигами параметров газообмена.

Таким образом, при дыхании с добавочным сопротивлением автономные механизмы регуляции дыхания обеспечивает энергетически оптимальный для данных условий объем вентиляции легких, в результате чего газовый гомеостаз организма существенно не меняется. У испытуемых-женщин механизм приспособления дыхания к добавочной респираторной нагрузке оказывается более совершенным, что имеет немалое биологическое значение в связи с детородной функцией.

Секция биохимии,

биотехнологии и биомедицины

Е.К. ПОЛЬЩИНА

Научный руководитель – Панкрушина А.Н.

РАЗДЕЛЕННИЕ БЕЛКОВ МОЧИ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА

НА АГАРОЗЕ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНЕЙ ПОЧЕК

Исследование белков мочи имеет важное клиническое значение. Их повышенное содержание – протеинурия – один из наиболее частых симптомов урологических заболеваний.

Лабораторное исследование мочи позволяет не только обнаружить протеинурию, но и получить информацию, которая оказывает существенную помощь в установлении локализации патологического процесса (преренальна, ренальная, постренальная протеинурия), а также характера повреждения почки (клубочковая, канальцевая или смешанная протеинурия).

В связи с этим для точной постановки диагноза необходимо рассматривать дифференцированно состав экскретируемых с мочой белков (Эмануэль, 2006), что дает возможность раннего выявления диабетической нефропатии, уровня и степени поражения нефрона, также для диагностики острого отторжения почечного трансплантата. Важно отметить, что данное исследование является неинвазивным и безопасным для пациента и может проводиться достаточно часто (Новоселова, Пятигорская, Михайлов, 2007).

Целью работы является адаптация метода пробоподготовки для идентификации фракционного состава белков мочи при использовании электрофореза на агарозе.

Материалом исследования служила моча больных протеинурией различной этиологии. Для выявления белка в моче использованы полуколичественный метод «сухой химии» (тест-полоски) фирмы ARKRAY на приборе Pocket Chem (Япония) и количественный метод с красителем пирогаллоловый красный на приборе Screen Master фирмы HOSPITEX DIAGNOSTICS (Италия).

На первом этапе эксперимента адаптировали методику электрофоретического разделения белков сыворотки крови с использованием диагностического набора CORMAY GEL PROTEIN 100 (Польша) для фракционирования протеинов мочи. Данная задача по выявлению и анализу белков мочи возникла в связи с низкой концентрацией протеинов в биологическом материале и отсутствием адекватных методик их выявления. Для эффективного концентрирования белка в моче был подобран высушиватель – силикагель (L40/100µ LACHEMA, фирмы CHEMAPOL, Чехословакия), который отвечал всем необходимым требованиям чистоты эксперимента, таким как доступность, отсутствие влияния на состав и структуру белков и других компонентов мочи.

Далее провели подбор оптимального времени и минимальной концентрации белка в моче, при которой можно проводить анализ. После проведения электрофореза на агарозном геле при напряжении 100 В в камере BioSystems BTS-100 (Испания) был установлен оптимальный интервал концентрации белка в пробе мочи от 3 до 3,5 г/л и время концентрирования – 24 часа.

Таблица

Белки-маркеры различных типов ренальной протеинурии

| Тип протеинурии | Белки маркеры | Молекулярная масса белка, кД | Длина пробега при электрофорезе, см |

| Тубулярная | 1-микроглобулин 2-микроглобулин ретинолсвязывающий белок | 33 11,8 21 | 5,5 – 6 3,5 – 4,5 6 – 7,5 |

| Смешанная | альбумин трансферрин иммуноглобулины G 1-микроглобулин 2-микроглобулин ретинолсвязывающий белок | 67 80 160 33 11,8 21 | 6 – 7,5 3,5 – 4,5 0 – 3,5 5,5 – 6 3,5 – 4,5 6 – 7,5 |

| Гломерулярная | альбумин трансферрин иммуноглобулины G | 67 88 160 | 6 – 7,5 3,5 – 4,5 0 – 3,5 |

| Селективная гломерулярная | альбумин | 67 | 6 – 7,5 |

| Неселективная гломерулярная | альбумин иммуноглобулины G | 67 160 | 6 – 7,5 0 – 3,5 |

| Преренальная | белок Бенс-Джонса гемоглобин миоглобин | 15 – 70 | 6 – 7,5 |

| Постренальная | 1-макроглобулин | 720 | 5,5 – 6 |

На следующем этапе работы с использованием адаптированного нами метода проведено электрофоретическое разделение белков мочи больных протеинурией различной этиологии на пластинках с агарозой. Проанализировано 100 проб мочи с концентрацией белка от 0,45 до 7 г/л. Пробы мочи для исследования были предоставлены отделением нефрологии МУЗ ГКБ №7 и КДЛ поликлиники ТГМА.

После электрофоретического разделения провели идентификацию белковых фракций мочи. Были рассчитаны длины пробега при электрофорезе каждого белка, а также проанализированы данные литературы по соотношению типов протеинурии с белками маркерами в моче (таблица).

Данные, отраженные в таблице, позволяют идентифицировать фракции белков мочи по величинам их электрофоретической подвижности. Фракционный состав протеинов мочи больных протеинурией дает возможность диагностировать тип данного заболевания и оценивать эффективность проводимого лечения.

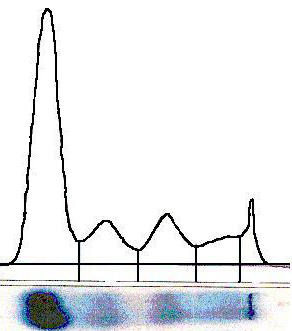

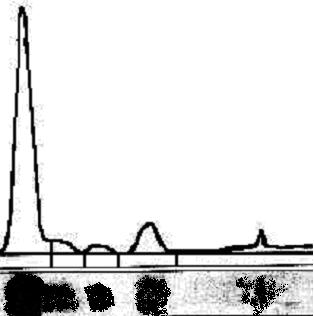

После проведения электрофоретического разделения на пластинках агарозы белков мочи (после их концентрирования) больных различными типами протеинурии полученные результаты расшифровали при помощи компьютерной программы DenStar 4000 представленные в виде денситограмм на рисунке.

D 2 3 4  1 L, см  а |  D 1 2 3  L, см  б |

Рисунок. Электрофореграмма (денситограмма) белковых фракций мочи:

а – при смешанном гломерулярно-тубулярном типе протеинурии;

б – при селективном гломерулярном типе протеинурии;

1 – альбумин, 2 – -1 глобулины, 3 – -2 глобулины, 4 – -глобулины

Как видно из представленных данных на денситограмме рисунка (а) характерными фракциями являются альбумин, -1 глобулины и

-2 глобулины, что при сопоставлении с данными таблицы позволяет сказать о наличии смешанной гломерулярно-тубулярного типа протеинурии.

На денситограммах рисунка (б) мы наблюдаем тип селективной гломерулярной протеинурии, белками маркерами в данном случае преимущественно является альбумин и трансферрин, также небольшое количество гломерулярных белков (2-глобулины).

Таким образом, метод электрофореза качественно и количественно определить фракционный состав белков мочи. Полученные нами результаты позволяют рекомендовать данную методику для дифференциальной диагностики различных типов протеинурии.

Пробы мочи для исследования были предоставлены отделением нефрологии МУЗ ГКБ №7 и КДЛ поликлиники ТГМА. Метод дифференциальной диагностики опробован на практике в МУЗ ГКБ №7 отделении нефрологии. Полученные результаты полностью совпадают с установленным диагнозом больных, у которых был собран биологический материал для исследования.

Данную методику отличают простота и скорость выполнения анализа, высокая чувствительность, причем для постановки анализа не требуется специальное оборудование (используются полуавтоматические и автоматические биохимические анализаторы), не требуется накопления проб.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Эмануэль В.Л. Лабораторная диагностика заболеваний почек. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб.; Тверь, 2006.

2. Новоселова О.В., Пятигорская М.Б., Михайлов Ю.Е. Клинические аспекты оценки и выявления протеинурии // Справочник заведующего КДЛ. М., 2007. №7. С. 18 – 24.

В.В. Арсененкова

Научный руководитель – Костюк Н.В.

Оценка адсорбции бензилпенициллина

пищевыми волокнами

В последние десятилетия большое внимание уделяется содержанию в пище растительных (пищевых) волокон. Пищевые волокна – это комплекс, состоящий из полисахаридов (целлюлозы, гемицеллюлоз, пектиновых веществ), а также лигнина и связанных с ними белковых веществ, формирующих клеточные стенки растений.

Роль растительных волокон в питании многообразна. Она состоит в частичном снабжении организма человека энергией, выведении из него некоторых метаболитов пищи и токсинов, регуляции физиологических и биохимических процессов в органах пищеварения. Недостаток пищевых волокон является фактором риска в развитии ряда заболеваний, в том числе атеросклероза, сахарного диабета.

В основе ряда важных функций пищевых волокон лежит их способность связывать и удерживать растворенные вещества: сахара, жиры, желчные кислоты и другие. Высокая гидрофильность поверхности позволяет сорбировать как недиссоциорованные молекулы, так и ионы. Таким образом пищевые волокна могут влиять на биодоступность, а следовательно, фармакологическую активность лекарственных средств. Целью данной работы ставили подбор условий методов и условий для изучения закономерностей сорбции антибиотика бензилпенициллина на пищевых волокнах.

Работа выполнялась на кафедре биомедицины Тверского государственного университета в 2009 г. Пищевые волокна извлекали из биологически активной добавки «Здравица-К» традиционным способом. Материал, очищенный от неуглеводных примесей, сушили и измельчали. Навеску волокон (1 г) заливали раствором бензилпенициллина известной концентрации (0,1; 0,25 и 0,3 мг/мл). За процессом сорбции следили в течение 2 часов по изменению содержания антибиотика в растворе. Для определения количества бензипенициллина в растворе были опробованы йодометрический и фотоколориметрическим методы. Однако первый из них требовал больших затрат времени и давал плохо воспроизводимые результаты.

Предварительные эксперименты показали наличие прямой зависимости между количеством внесенного и сорбированного антибиотика в области исследованных концентраций. Длительность наблюдений превышала время, необходимое для установления равновесия. Таким образом, проведенные исследования позволили подобрать оптимальные условия дальнейших экспериментов.

А.О. Буглак

Научный руководитель – Костюк Н.В.

Изучение растительных ингибиторов протеаз

Многочисленными работами показано наличие в разных органах растений ингибиторов протеаз. Эти вещества широко представлены у бобовых (соя, фасоль), пасленовых (картофель, томаты, баклажаны), злаков (рис, ячмень, пшеница, тритикале, рожь). Содержание ингибиторов в растительном материале может достигать значительных количеств. Так, в семенах сои ингибиторы протеаз составляют 5 – 10 % от общего количества белка. Биологическая роль ингибиторов протеаз состоит в защите растений от поедания. Попадая в желудок, 30 – 40 % ингибиторов теряют свою активность, но остальные достигают двенадцатиперстной кишки в неизменном виде. Здесь они образуют стойкие комплексы с панкреатическими протеазами. Вследствие инактивации ферментов переваривание белков снижается. Поджелудочная железа вынуждена более интенсивно продуцировать пищеварительные протеазы, что в конечном итоге может вызвать ее гипертрофию.

На основании структурного сходства белки-ингибиторы растительного происхождения подразделяют на несколько групп. Большинство из них обладают высокой термостабильностью. Например, полное разрушение соевого ингибитора трипсина достигается лишь

20-минутным автоклавированием при 115 оС или кипячением соевых бобов в течение 2 – 3 часов. Из этого следует, что употребление семян бобовых культур, особенно богатых ингибиторами пищеварительных ферментов, как для корма сельскохозяйственных животных, так и в пищевом рационе человека, возможно только после соответствующей обработки. Данная проблема приобретает все большее значение в связи с постоянно расширяющимся использованием растительного белка в пищевой промышленности.

Целью предстоящего исследования должно стать изучение содержания и активности ингибиторов протеаз у различных представителей семейства бобовых. Оценку активности пищеварительных ферментов традиционно осуществляют на основании данных о накоплении продуктов протеолиза. В связи с этим нами опробовано три метода: «медный», нингидриновый и формолового титрования. Наиболее точные, хорошо воспроизводимые результаты показал нингидриновый метод, который и планируется использовать в дальнейшем. Предварительные эксперименты показали, что солевые экстракты из бобов фасоли снижают интенсивность протеолиза казеина в 1,5 – 2 раза. Таким образом, к настоящему времени отработан комплекс методических подходов, позволяющих оценивать влияние ингибиторов растительного происхождения на активность трипсина.

М.С. СТЕПАНОВА

Научные руководители – Миняев М.В., Смирнова В.В.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОРОДНОЙ ЕМКОСТИ

ИНКУБАЦИОННЫХ СРЕД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ЗАКРЫТОГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

Кислород является самым распространенным элементом земной коры. Растворимость его в воде имеет огромное значение для жизни, так как процесс дыхания осуществляется с участием растворенного кислорода. В работе с неживыми объектами кислород широко применяется для получения высоких температур. Контроль концентраций растворенных газов, парциальным давлением кислорода и температурой в жидких и газообразных средах осуществляется на предприятиях тепловой и атомной энергетики, металлургии, пищевой, химической и нефте-перерабатывающей промышленности, в биотехнологии и медицине.

Таким образом, ярко выражен прикладной характер данных вопросов. Столь разнообразные и многочисленные области применения данных о биохимическом потреблении кислорода говорят о необходимости исследований в этом направлении. Тем не менее, данный вопрос все еще остается недостаточно изученным.

В связи с этим целью работы являлось: определение кислородной емкости инкубационных сред с использованием закрытого кислородного датчика.

Исследования проводились в 2009 – 2010 гг. на кафедре биомедицины биологического факультета ТвГУ. В роли инкубационной среды выступал раствор хлорида калия. В качестве бескислородной добавки использовался не содержащий кислорода раствор того же состава, что и реакционная среда (KCl 60 г/л). Эксперимент состоял из серии замеров концентрации растворенного кислорода в растворе для каждой концентрации раствора хлорида калия. Растворы хлорида калия, в количестве пяти, различались по концентрации, 120, 60, 30, 15 г/л. Результаты фиксировались с помощью писчика. Полученный график кривых поглощения анализировался. Были измерены величины минимума и времени достижения минимума функции, внесены поправки на давление. Для каждой серии опытов были найдены средние величины концентрации и времени достижения минимума, рассчитаны значения содержания кислорода для других концентраций хлорида калия.

В ходе исследований выявлено, что при изменении концентрации хлорида калия от 120 до 15 г/л содержание кислорода в среде меняется от 0,778146*Е-7 до 1,703112*Е-7 моль/мл. Полученный результат говорит о наличии зависимости между растворимостью кислорода и концентрацией раствора, при снижении концентрации раствора содержание кислорода в среде возрастает.

Е.В. КОНСТАНТИНОВА

Научный руководитель – Панкрушина А.Н..

БИОТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

К основным факторам, влияющим на формирование ассортимента молочных продуктов, относится состав и свойства перерабатываемого молока. Поэтому изучение состава и свойств молока и производимых из него продуктов актуально и определяет цель данной работы – изучение биотехнологии производства творога на ЗАО «Селижаровский молочный завод». Задачи: 1) охарактеризовать сырье; 2) изучить состав закваски и молокосвертывающего фермента; 3) исследовать процесс ферментации творога; 4) изучить технологию и нормативную документацию для производства творожного продукта; 5) осуществить наработку целевого продукта.

Практическая часть работы выполнялась на ЗАО «Селижаровский молочный завод». На данном предприятии осуществляется производство творога на основе сухого обезжиренного молока, разведенного и нормализованного по жиру до 18, 9 и 5%. Для проведения ферментации творога используют закваску прямого внесения FD-DVS CHN 19 Mezophilic Aromatic culture. Она представляет собой концентрат бактериальный сухой мезофильных стрептококков. Состав культуры: Lactococcus lactis подвид lactis, L. lactis подвид cremoris, L. lactis подвид lactis biovar diacetylactis, Leuconostoc mesenteroides подвид cremoris, Leuconostoc pseudomesenteroides.

При производстве творога используется молокосвертывающий фермент CHY-MAX Powder Extra NB, содержащий химозин, который полностью идентичен нативному химозину теленка. Для его производства путем ферментации используется грибок Aspergillus niger var. awamori.

Исследован диапазон рекомендуемых параметров: для ферментации закваской CHN 19 для творога температура ферментации составляет от

30 до 40°С, доза закваски – (1 – 2) % и продолжительность ферментации –

(6 – 10) часов. Процессы ферментации при производстве творога идут в ферментерах открытого типа.

На предприятии осуществляется контроль качества, который предусматривает: улучшение качества сырья и готовой продукции, правильный ход технологических процессов, соблюдение норм расхода сырья по ГОСТ 5867-90 «Молоко и молочные продукты. Методы определения жира», ГОСТ 3624-92 «Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности», ГОСТ 3625-84 «Молоко и молочные продукты. Методы определения плотности».

После реализации поставленных задач нами было осуществлена наработка целевого продукта- творога. Биохимический анализ показал, что в состав творога входит 14 – 17% белков, до 18% жира, 2,4 – 2,8% молочного сахара.

С.В. ФИЛИППОВА

Научный руководитель – Панкрушина А.Н.

БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРОВИ У РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД РАЗНОГО ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА

Решение вопросов организации труда на подлинно научной основе невозможно без привлечения специальных знаний о влиянии разных видов труда на организм человека, подвергающегося в процессе работы воздействиям различных факторов, количество и интенсивность которых обусловлены спецификой производственного процесса.

Специфика труда на железнодорожном транспорте требует очень строгого отбора кандидатов с учетом жестких медицинских ограничений как при приеме на работу, так и при последующем наблюдении за состоянием здоровья работников.

В результате регулярного проведения профилактических осмотров вновь поступающих и старослужащих разработана схема обследования, использование которой позволяет выявить явные и скрытые заболевания.

Надо отметить, что все работники локомотивных бригад являются мужчинами. Профессия машиниста предрасполагает к триаде таких заболеваний, как неврозы, нейроциркуляторная дистония и гипертоническая болезнь.

В связи с особенностями напряженности труда, риску возникновения профессиональных заболеваний особенно подвержены работники локомотивных бригад (машинисты и помощники машинистов).

Поэтому особую значимость приобретает профилактика и предотвращение профессиональных заболеваний у работников этой категории.

Целью данной работы было: изучить биохимические особенности крови у работников локомотивных бригад разного возраста и стажа работы.

Задачи: 1) рассмотрение факторов риска развития профессиональных заболеваний; 2) изучение содержания в сыворотке крови работников локомотивных бригад: общего холестерина, креатинина, липопротеинов высокой и низкой плотности, триглицеридов, мочевины, глюкозы.

Экспериментальная часть работы выполнялась на базе железнодорожной поликлиники г. Твери. Всего обследовано 180 человек (из них 107 машинистов и 73 помощника) в возрасте от 20 до 60, с разным стажем работ.

Было выявлено, что биохимические показатели не являются диагностически значимыми для раннего выявления профессиональных заболеваний. Тогда как содержание креатинина, липопротеинов высокой и низкой плотности, триглицеридов достоверно увеличивается у работников локомотивных бригад, с признаками артериальной гипертонии, с увеличением возраста и стажа работы.

Секция ботаники

Е.А. АНДРЕЕВА

Научный руководитель – Нотов А.А.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ РАЗНЫХ ТИПОВ

АНОМАЛЬНЫХ ЦВЕТКОВ У ALCHEMILLA MONTICOLA

Растения с широким распространением апомиксиса характеризуются высокой частотой встречаемости аномальных цветков (Хохлов и др., 1978). Значительный полиморфизм связан с уменьшением роли стабили-зирующего отбора. Анализ встречаемости разных типов аномалий цветков у видов с регулярным апомиксисом позволяет оценить степень стабильности разных структур цветка, силу корреляционных связей и характер обусловленности этих показателей особенностями морфогенеза. Удобным модельным объектом для такого анализа являются представители рода Alchemilla L. Регулярный апомиксис, достаточно четко определенная по сравнению с другими розоцветными структура цветка, значительное число цветков в цветоносах, широкое распространение многих апогамных видов облегчают проведение исследований по изучению закономерностей полиморфизма генеративной сферы (Глазунова, Нилова, 1994; Нилова, 1994; Нотов, Андреева, 2007).

В качестве объекта исследования нами выбрана манжетка горная ( Alchemilla monticola Opiz). Она является одним из наиболее широко распространенных апогамных видов. Материал собран в окрестностях пос. Бурашево Калининского р-на Тверской обл. на манжетково-злаковом лугу. В ближайших окрестностях явных источников химического и радиационного загрязнения не обнаружено. Собраны две выборки: первая – 27 – 29 июня 1998 г., вторая – 26 – 30 июня 1999 г. Годы наблюдений отличались значительными различиями погодных условий. В 1999 г. отмечена очень сильная и продолжительная засуха. Первая выборка включала 45, а вторая – 50 экземпляров средневозрастных генеративных растений одинакового уровня жизненности. Так как среднее число цветков на цветоносах в этих выборках отличалось, мы посмотрели во втором случае большее число цветоносов, сделав сопоставимым общее число цветков в выборках. В первой изучено 20 образцов, во второй – 25. У каждого образца анализировали один, самый нижний по положению на годичном побеге цветонос. Цветоносы размягчали на паровой бане. Цветки изучали с помощью бинокулярной лупы МБС–9. Особенности строения отмечали на рисунках. В первой выборке проанализировано 20 цветоносов и 5073 цветка, во второй – 25 цветоносов и 5144 цветка. В общей сложности изучено 10217 цветков.

Цветок A. monticola четырехчленный, четырехкруговой. Чашечка с подчашием. Венчик не развит. Характерно наличие колокольчатого или обратнояйцевидного гипантия. В верхней части гипантия формируется плоский широкий железистый диск. Диск в очертании квадратный с небольшим отверстием в центре. Из отверстия выдается стилодий зрелого плодолистика. По краям диска развиваются 4 чашелистика и 4 листочка подчашия. Чашелистики яйцевидные или треугольные. Листочки подчашия ланцетные иди яйцевидно-ланцетные, расположены между чашелистиками, чуть ниже последних. Тычинок 4, они прикрепляются к наружной части диска и расположены между чашелистиками напротив листочков подчашия. Пыльники почковидные, интрорзные, вскрываются поперечной щелью. Иногда встречаются недоразвитые тычинки с короткой тычиночной нитью и сморщенным черным или серым пыльником. Гинецей апокарпный, обычно мономерный. Плодолистик развивается внутри гипантия и занимает центральное положение на цветоложе. Он имеет короткую ножку. Завязь яйцевидной формы, стилодий гинобазический. Рыльце шаровидное. В нижней части плодолистика заметен короткий брюшной шов. В полости завязи расположен один крупный, почти ортотропный семязачаток (Нотов, Андреева, 2007).

При классификации аномальных вариантов строения цветка выделено пять типов аномалий: 1) аномалии, связанные с изменением числа элементов цветка (N); 2) аномалии, связанные с изменением структуры элементов (S); 3) аномалии, связанные с изменением положения элементов (T); 4) срастания (Fэ); 5) комбинации рассмотренных типов (Нотов, Глазунова, 1994).

В первой группе представлены аномалии, связанные с изменением числа кругов (Nк) и аномалии с измененным числом элементов в кругах или в каком-либо одном круге (Nэ). Возможны также комбинации рассмотренных подтипов (Nэк). Отмечены случаи уменьшения или увеличения числа кругов (как правило, можно наблюдать исчезновение листочков подчашия) или появление элементов нового круга (развитие чашелистиков или листочков подчашия, представляющих отсутствующие в типе круги, реже – появление тычинок внутреннего круга).

Во второй группе широко распространены цветки с измененной структурой чашелистиков и листочков подчашия. Возможно образование двузубчатых и трехзубчатых или двураздельных и трехраздельных листочков подчашия. Встречаются двузубчатые чашелистики. Крайне редко встречаются трехлопастные чашелистики с зубчатыми по краю лопастями. Нередко чашелистики и листочки подчашия имеют нетипичные размеры. При этом, как правило, изменяется форма. Чашелистики и листочки подчашия становятся узколанцетными, линейными или широкояйцевидными. Отмечены случаи появления тычинок с плоской тычиночной нитью.

Цветки с измененным положением элементов встречаются очень редко. Как правило, такое преобразование строения цветка сочетается с другими типами аномалий (Нотов, Глазунова, 1994; Нотов, Андреева, 2007).

Изменение отношений между элементами проявляется очень часто в форме срастаний. Могут срастаться элементы одного круга и элементы разных кругов. Отмечены случаи срастания тычинок, плодолистиков. Срастания встречаются часто в сочетании с другими нарушениями.

Разные комбинации отмеченных выше типов аномалий встречаются довольно часто (Нотов, Андреева, 2007). Могут сочетаться два, три и даже все четыре типа.

В изученной нами выборке представлено 7 вариантов комбинированных типов аномалий: а) с измененным числом и структурой элементов (NэS); б) с измененным числом элементов и срастанием элементов (NэFэ); в) с измененной структурой и нетипичным положением элементов (ST); г) с измененной структурой и срастанием элементов (SFэ); д) с измененным числом элементов, кругов и нетипичной структурой элементов (NэкS); е) с измененным числом, структурой элементов и срастанием элементов (NэSFэ); ж) с измененным числом, структурой и положением элементов (NэST) (таблица).

Таблица

Частота встречаемости основных типов аномалий

| Типы аномалий | Частота встречаемости | |||||

| шт. | % | |||||

| I | II | всего | I | II | всего | |

| Nэ | 618 | 621 | 1239 | 43,8 | 48,7 | 46,1 |

| Nк | 3 | - | 3 | 0,1 | - | 0,1 |

| Nэк | 4 | 1 | 5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |

| S | 483 | 350 | 833 | 34,2 | 27,4 | 31,0 |

| T | - | - | - | - | - | - |

| Fэ | - | - | - | - | - | - |

| NэS | 273 | 243 | 516 | 19,3 | 19,0 | 19,2 |

| NэкS | 1 | 2 | 3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |

| NэFэ | 4 | 1 | 5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |

| ST | - | 1 | 1 | - | 0,1 | 0,04 |

| SFэ | 24 | 16 | 40 | 1,7 | 1,3 | 1,5 |

| NэSFэ | 17 | 11 | 28 | 1,2 | 0,9 | 1,0 |

| NэTS | - | 1 | 1 | - | 0,1 | 0,04 |

| STFэ | 1 | - | 1 | 0,1 | - | 0,04 |

| NэTFэ | - | 1 | 1 | - | 0,1 | 0,04 |

| NэSTFэ | - | 2 | 2 | - | 0,2 | 0,1 |

| F | 1 | 9 | 10 | 0,1 | 0,7 | 0,4 |

Примечание. I – первая выборка; II – вторая выборка; частота встречаемости в % определена от общего числа изученных аномальных цветков в выборке; в столбце «всего» – от общего числа аномальных цветков; условные обозначения типов аномалий раскрыты в тексте.

В пределах изученной выборки в общей сложности нами обнаружено 2688 аномальных цветков. Морфологический анализ позволил выделить в пределах этого разнообразия 184 варианта. Мы отнесли каждый из обнаруженных вариантов к одному из описанных типов. С учетом представленных комбинированных вариантов проанализировано 17 типов.

Наиболее распространены аномальные цветки с измененным числом элементов (Nэ) (в среднем 46,1%) (таблица). Часто образуются цветки с измененной структурой элементов (S) (31,0%) и цветки с измененным числом и структурой элементов (NэS) (19,2%). Прочие типы аномалий встречаются значительно реже (от 0,04 до 1,5%). Наиболее лабильно число элементов цветка, особенно число листочков подчашия. Достаточно изменчива структура элементов цветка. Отмечена значительная стабильность положения (T) и отношения элементов (Fэ) (таблица). Изменения этих признаков выявлены только в сочетании с другими отклонениями. Для каждого из рассмотренных типов отмечены примерно одинаковые частоты в разные годы наблюдений (таблица). Сходство этих характеристик при наличии контраста погодных условий, определивших существенное уменьшение среднего числа цветков на цветоносе, позволяет исключить модификационный характер изменчивости. Аномальные цветки – результат локальных нарушений морфогенеза и его значительной нестабильности, которая связана во многом с наличием регулярного апомиксиса, ослабившего отбор по признакам цветка. Данные о частотах встречаемости разных типов аномалий и аномальных цветков с измененным числом и структурой элементов свидетельствуют о разном уровне стабильности морфогенеза разных частей цветка. Значительная лабильность строения подчашия и его элементов согласуется с полученными данными о корреляционной структуре цветка манжетки (Глазунова, Мятлев, 1990).

Таким образом, на примере A. monticola выявлены наиболее характерные черты спектра аномальных вариантов строения цветка. Наиболее широко распространены варианты с измененным числом элементов, нетипичной структурой элементов и варианты, сочетающие эти типы. Прочие типы аномалий встречаются редко. Наиболее лабильно число листочков подчашия. Частота встречаемости разных типов аномалий отражает специфику корреляционных связей в структуре цветка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Глазунова К.П., Мятлев В.Д. Корреляционная структура и изменчивость признаков при регулярном апомиксисе (на примере агамного вида манжетка горная) // Бюл. МОИП. Сер. биол. 1990. Т. 95, вып. 6.

С. 96 – 110.

- Глазунова К.П., Нилова М.В. Изменчивость и редукция частей цветка у факультативно-апомиктической манжетки (Alchemilla L., сем. Rosaceae) // Апомиксис у растений: состояние проблемы и перспективы исследований: Тр. Междунар. симпоз., Саратов, 21 – 24 июня 1994 г. Саратов, 1994.

С. 36 – 38.

- Нилова М.В. Изменчивость цветков Alchemilla baltica G. Sam. ex Juz. и Alchemilla gracilis Opiz: Дипломная работа / МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 1994.

- Нотов А.А., Андреева Е.А. Особенности расположения аномальных цветков на цветоносах Alchemilla monticola Opiz // Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2007. Вып. 6, №22 (50). С. 205 – 216.

- Нотов А.А., Глазунова К.П. Опыт разработки классификации аномальных вариантов цветка и цветоноса среднерусских манжеток // Флора и растительность Тверской области: Сб. науч. тр. Тверь, 1994.

С. 45 – 63.

- Хохлов С.С., Зайцева М.И., Куприянов П.П. Выявление апомиктических форм во флоре цветковых растений СССР. Саратов, 1978.