Новых пород свиней на полигибридной основе

| Вид материала | Реферат |

- Вопросы, 46.61kb.

- Определение свойств горных пород и оценка сопротивляемости горных пород разрушению, 79.2kb.

- Выращивание свиней по канадской технологии, 101.01kb.

- Задачи селекции : повышение урожайности сортов культурных растений, увеличение продуктивности, 105.58kb.

- - наука о методах создания и улучшения пород животных, сортов растений, штаммов микроорганизмов, 68.13kb.

- С. Чернышевка, ул, 380.66kb.

- Организация воспроизводства стада свиней, 561.55kb.

- Увага! Африканська чума свиней!, 29.28kb.

- Продуктивные качества свиней крупной белой породы с использованием генотипов пород, 719.89kb.

- Зачет по теме: «Селекция», 41.19kb.

КАБАНОВ В.Д.

МЕТОДИКА ВЫВЕДЕНИЯ

НОВЫХ ПОРОД СВИНЕЙ НА

ПОЛИГИБРИДНОЙ ОСНОВЕ

Проблемная лекция

В лекции изложены основные положения методики выве-дения новых пород свиней на полигибридной основе и дано теоретическое обоснование методов повышения эффективности селекции на примере создания скороспелой мясной (СМ-1), украинской мясной и белорусской мясной пород.

Рецензенты: Костомахин Н. М., доктор биологических наук, профессор, Кертиев Р.М., доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

Содержание

стр.

Введение ……………………………………………….………….. 3

Общие положения …………………………………………..…….. 6

1. Крупномасштабная дискретная селекция …………………... 10

2. Гомогенизация наследственности путем дробления степени кровности ………………………………………………………… 11

3. Моделирование процессов роста и развития ……..………… 19

4. Фенотипическая оценка молодняка по собственной продуктивности …………………………………….……………. 22

5. Формирование разветвленной генеалогической структуры породы …………………………………………………………… 25

6. Научно-производственные испытания ……………………… 32

6.1 Оценка показателей воспроизводства …………………. 32

6.2 Сравнительные испытания откормочной и мясной продуктивности …………………………………..…………. 33

6.3 Изучение биологических особенностей свиней ………. 34

6.4 Производственные испытания животных на пригодность к использованию в условиях прогрессивных технологий .. 35

7. Проверка свиней выводимой породы на сочетаемость в системах гибридизации …………………………………………. 36

8. Демонстрация поголовья на выставках, смотрах и конкурсах …………………………………………………………………….. 42

Заключение ………………………………………………………. 45

ВВЕДЕНИЕ

Интенсификация свиноводства и постоянно увеличиваю-щийся спрос на нежирную высококачественную свинину выдви-гают во весь свой гигантский рост задачу по дальнейшему совершенствованию существующих и выведению новых пород, отвечающих требованиям интенсивного производства. В то же время проводившиеся в нашей стране породоиспытания показали, что многие отечественные породы свиней не в полной мере соответствуют этим требованиям. Они хорошо приспо-соблены к местным условиям, отличаются крепкой консти-туцией и высокими репродуктивными качествами, но харак-теризуются сравнительно низкой откормочной, мясной продук-тивностью и недостаточно эффективны в системах гибридиза-ции для производства высокопродуктивных товарных гибридов.

В связи с этим мы поставили задачу создать интенсивную породу свиней с высокой откормочной и мясной продуктив-ностью, хорошо адаптированную к многообразным природным и хозяйственным условиям разных природно-экономических зон, пригодную для интенсивного производства с применением прогрессивных технологий, а также к широкому использованию в системах гибридизации при скрещивании с отечественными породами. Главными отличительными особенностями свиней новой породы должны стать высокие скорость роста, конверсия корма и мясная продуктивность при интенсивном откорме до 120 кг. Впервые в отечественной, да и мировой практике ставилась задача создать породу свиней, способных откарм-ливаться до тяжелых весовых кондиций без признаков чрезмер-ного ожирения.

Решение подобной задачи осложняется тремя сдержива-ющими результативность селекции факторами:

1. отрицательной корреляцией многоплодия и живой массы поросят, а, следовательно, скорости роста свиней;

2. обратной корреляцией скорость роста с мясной продук-тивностью, особенно на заключительной стадии откорма;

3. неуклонным уменьшением доли мяса в теле по мере повышения живой массы и возраста животных в процессе их роста.

Преодоление указанных ограничивающих факторов дости-гается путем отбора животных, удовлетворяющих по уровню развития коррелирующих пар признаков, проводимого в узком диапазоне трансгрессивной изменчивости этих признаков, обусловленной их относительной независимостью. Изучение такой формы изменчивости как источника отбора показало, что в популяциях свиней, например, крупной белой породы, имеется примерно 20% животных, отвечающих высоким требованиям одновременно по скорости роста и мясной продуктивности.

Установлено также, что тандемная (поочередно по одному из указанных признаков) селекция всегда результативна и при-водит к изменению их в желательном направлении. При гомо-генном подборе, к примеру, по толщине шпика у подсвинков F1 получены различия, равные 1 мм, F2 – 3 мм, а по содержанию мяса в туше – 1,5 и 2,6% соответственно.

Селекция только по скорости роста не приводит к улуч-шению мясных качеств, а селекция на уменьшение толщины шпика не способствует повышению скорости роста. Одновре-менное изменение рассматриваемых признаков в желательном направлении достигается только в случае комплексной селекции по обоим признакам. Однако, чтобы отобрать животных, удовлетворяющих требованиям по 2, 3 и 4 признакам откорм-очной и мясной продуктивности, необходимо жесткость отбора повышать в 2, 4 и 7 раз по сравнению с отбором по одному признаку (15).

Более высокая степень улучшения рассматриваемых кор-релируемых признаков достигается при многопородных скре-щиваниях. Это объясняется, очевидно, генетической консоли-дацией по этим признакам пород, отселекционированных по не-зависимым уровням, подобно специализированным линиям, взаимодействующим в системах гибридизации, когда при спа-ривании гомогенных по отдельным признакам животных гете-розиготное потомство наследует признаки обоих родителей. Таким образом, степень развития коррелируемых признаков имеет склонность к повышению при условии действия неиз-менной по форме обратной корреляции.

С учетом этих и некоторых других обстоятельств была разработана методика выведения новой породы свиней на поли-гибридной основе с использованием научно обоснованных и проверенных в экспериментальной селекции методов, обеспе-чивающих получение животных с заданными свойствами и прогнозируемыми результатами.

Методика проверена в работе по выведению скороспелой мясной (СМ-1), украинской мясной и белорусской мясной пород свиней. Она предназначалась для выведения крупнозональной конкурентоспособной породы в бывшем СССР. Работа проводи-лась по единой методике на обширной территории страны от ее западных границ до Восточной Сибири и от берегов Балтийско-го моря до засушливых волжских степей в 73 крупных сельхоз-предприятиях Российской Федерации, Украины, Белоруссии и Молдавии. В реализации беспрецедентной по своему масштабу селекционной программы принимали участие ученые 19-ти научно-исследовательских учреждений и высших учебных заве-дений, а также многие коллективы практических работников.

Проводившаяся по замыслу и под научно-методическим руководством автора данной публикации работа была завершена в 1991г, а после развала СССР на большом селекционном мате-риале апробировали 3 породы: украинскую мясную (1992г) – в Украине, скороспелую мясную СМ-1 (1993г) – в России и бело-русскую мясную (2002г) – в Беларуси.

Основные положения методики выведения новых пород были опубликованы в монографии «Теория и методы выведения скороспелой мясной породы свиней» - М.: 1998 (30). Задача настоящей публикации – теоретическое обоснование исполь-зованных в ней методов повышения эффективности селекции.

Общие положения

В основу работы по созданию новой породы на полигибридной основе были положены хорошо известные в зоотехнии и проверенные на практике наиболее важные прин-ципы методики, разработанной М. Ф. Ивановым (12). Они пред-полагают выполнение в селекционной работе следующих меро-приятий:

- выбор исходных пород для межпородного скрещивания;

- отбор лучших хряков и свиноматок для проведения скрещивания;

- получение большого массива помесных животных;

- изучение наследственности и уровня продуктивности помесных животных;

- отбор особей желательного качества, отвечающих пос-тавленным задачам и пригодных для дальнейшего разведения в конкретных условиях;

- закрепление ценных качеств по наследству путём от-бора и однородного подбора по принципу «лучшее с лучшим»;

- разведение помесных животных нужной степени кров-ности в «себе»;

- размножение животных желательного качества с возможным повторением удачных сочетаний родительских пар;

- выбор выдающихся хряков и свиноматок – основателей линий и семейств;

- формирование генеалогической структуры породы по составу заводских линий хряков и семейств свиноматок;

- организация в племенном стаде линейного разведения с применением целенаправленного отбора и подбора в целях генетической консолидации породы, повышения продуктивнос-ти и крепости конституции животных;

- систематическое улучшение кормления и условий со-держания животных в целях повышения их продуктивности.

Отличительная особенность методики выведения новых пород на двухпородной основе путём простого воспроиз-водительного скрещивания состоит в применении высоких сте-пеней инбридинга, включая кровосмешение, и уровня выбрак-овки молодняка, достигающей 90%, в целях повышения гомо-зиготности животных, обеспечивающей породе генетическую константность и однородность. Эта методика показала высокую эффективность при выведении украинской степной белой и сибирской северной пород. Основные её положения с большим успехом применялись в работе по выведению всех других оте-чественных пород, создававшихся как по заранее продуманной схеме (кемеровская, муромская), так и полученных на основе народной селекции (миргородская, ливенская, брейтовская, ур-жумская и др.) на предапробационной стадии их выведения, когда проведение предусмотренных методикой селекционных мероприятий становится неизбежным.

В то же время на современном этапе породообразо-вания, предполагающем возможность использования одновре-менно многих лучших мировых селекционных достижений, и особенно при создании крупнозональных пород на полигиб-ридной основе, возникает необходимость применения наряду с традиционными и других методов, разработанных с использо-ванием последних достижений науки и передовой практики. Это в первую очередь касается ускоренных методов селекции, фено-типической оценки животных, контроля за эффективностью селекционного процесса (13, 27, 29, 53, 60) и других приёмов племенной работы.

Такие методы были разработаны и применены в работе по выведению скороспелой мясной породы (СМ-1) , полученной путём сложного воспроизводительного скрещивания 13-ти луч-ших отечественных и зарубежных пород: крупная белая (КБ), йоркширская шведской селекции (Й), ландрас шведской и немецкой селекции (Л), пьетрен (Птр), миргородская (М), уэссек-седлбекская (Ус), эстонская беконная (ЭБ), донской мясной тип (ДМ), белая короткоухая (БК), уэльская (Уэ), краснодарская окорочная (Кр), брейтовская (Бр) и кемеровская (КМ).

Методика создания породы изложена ранее (30). Отдельные вопросы создания породы освещены частично в работах других учёных, принимавших участие в работе по созданию новой породы (2, 5, 7, 8, 9, 16, 38, 43, 45, 53, 54, 60).

Прежде чем перейти к рассмотрению основных положений методики, отметим, что сложное скрещивание проводили поэтапно. На первом этапе, путём межпородного скрещивания, было получено 8 зональных мясных типов, разводившихся в различных зонах нашей страны в её прежних границах:

Полтавский (П) – скрещивали 5 пород: КБ, М, Л, Ус, Птр;

Кемеровский (КМ) – КМ, Л;

Ростовский (Р) – КБ, Уэ, ДМ, БК;

Ленинградский (Л) – Бр, Л;

Краснодарский (Кр) – гибриды кахиб и ахиб;

Белорусский (Б) – КБ, ЭБ, Л, Й;

Харьковский (Х) – КБ, Л, Уэ;

Молдавский (М) – селекция гибридов ахиб по принципу замкнутой популяции.

Свиней указанных мясных типов селекционировали в мясном направлении на протяжении нескольких поколений, после чего они были включены в процесс создания скороспелой мясной породы в качестве исходного поголовья.

На втором этапе свиней всех исходных мясных типов в целях создания единой генетической основы породы скрещи-вали с животными интегрирующего селекционного типа, спе-циально полученного для этой цели путём скрещивания свиней полтавского исходного (П) и белорусского (Б) мясных типов (ПБ).

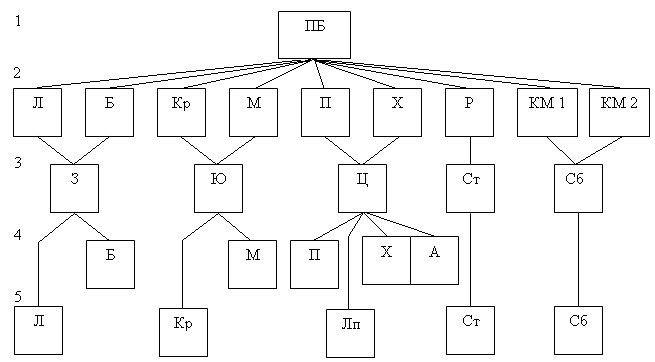

Целям формирования единой генетической основы породы служило также объединение отдельных улучшенных мясных типов (16, 27) и создание в результате такого слияния пяти укрупненных зональных типов: западного (З), южного (Ю), центрального (Ц), степного (Ст) и сибирского (Сб), предназна-ченных для разведения в крупных географических и природно-экономических зонах бывшего СССР. Полтавский и харьковский улучшенные исходные типы были объединены в Центральный зональный тип (2, 26, 43), разводимый в центральной части России и в Украине; ленинградский и белорусский типы – в Западный (36, 45, 50), распространённый в Северо-западном регионе России и Белоруссии краснодарский и молдавский – в Южный (9, 35), разводимый на Северном Кавказе и в Молдавии. Ростовский тип был преобразован в Степной зональный тип (38, 53), предназначенный для Ростовской области, Ставропольского края и Поволжья; кемеровской мясной тип (КМ-1) был объединён с другим одноименным типом (КМ-2) и группой свиней селекции Новосибирского ГАУ и преобразован в Сибир-ский зональный тип (7, 54), адаптированный к условиям Запад-ной и Восточной Сибири (схема, рис.1).

Схема 1. Схема создания скороспелой мясной породы (СМ-1)

Примечания. 1. Объединительный селекционный белорусско-полтав-ский (БП) генотип. 2. Исходные мясные типы: Л- ленинградский, Б– белорус-ский, Кр– краснодарский, М– молдавский, П– полтавский, Х– харьковский, Р– ростовский, КМ- кемеровский. 3. Укрупненные зональные типы: З – западный, Ю– южный, Ц– центральный, Ст– степной, Сб– сибирский. 4. Заводские типы, оставшиеся за пределами России: Б– белорусский, М– молдавский, П– полтавский, Х– харьковский, А- асканийский. 5. Заводские типы скороспелой мясной породы: Л– ленинградский, Кр– краснодарский, Л– липецкий, Ст– степной, Сб– сибирский.

Указанные укрупнённые зональные типы включали в себя заводские линии хряков и семейств свиноматок и вместе с зональными и заводскими типами составили сложную генеало-гическую структуру породы.

Таким образом, крупная по своим масштабам, много-породности и практической реализации, работа по созданию новой породы потребовала нетрадиционных методов форми-рования популяции, придания ей ярких отличительных черт, гено- фенотипической однородности животных и стабильности в отношении передачи признаков по наследству.

В их число входят:

- метод крупномасштабной дискретной селекции;

- метод гомогенизации наследственности путём дробления её на мелкие доли кровности;

- моделирование процесса роста и развития;

- метод фенотипической оценки молодняка по собственной продуктивности;

- формирование разветвлённой генеалогической структуры породы;

- научно-производственные испытания животных в процессе селекции;

- проверка свиней выводимой породы на сочетаемость в системах гибридизации;

- демонстрация породы на выставках, смотрах и конкурсах.

1. Крупномасштабная дискретная селекция

Крупномасштабный характер дискретной селекции (КДС) определяется не только тем, что она осуществлялась на обшир-ной территории страны с охватом многочисленного поголовья (3, 26, 38, 55 и др.), но и введением в селекционный процесс одновременно большого количества оценённых по собственной продуктивности и отвечающих поставленным требованиям животных (14, 28, 41, 49, 57). Такое целенаправленное масси-рованное воздействие на формирование генофонда новой попу-ляции способствовало повышению эффективности и ускорению селекционного процесса примерно в 1,5 раза в сравнении с тра-диционными методами.

Дискретность селекции выражается, во-первых, в расчле-нении генетического вклада животных интегрирующей селек-ционной группы (ПБ) на отдельные части и включение их одновременно в наследственную основу всех исходных мясных типов, и, во-вторых, в прерывании процесса селекции указанных исходных типов и индуцировании его в другом направлении на обновлённой генетической основе.

Применение КДС дало возможность в сравнительно короткие сроки довести численность свиней создаваемой породы в целом по стране (в старых её границах) до 220 тыс. голов, в том числе 16,1 тыс. основных свиноматок и 6,7 тыс. хряков. А также сформировать хорошо разветвлённую генеало-гическую структуру породы, включающую ряд зональных, заводских типов, 43 линии хряков и 73 семейства свиноматок, из числа которых в хозяйствах Российской Федерации было апробировано 21 заводская линия хряков и 48 семейств свино-маток.

2. Гомогенизация наследственности путём дробления степени кровности

Прежде чем излагать сущность метода, считаем целе-сообразным остановиться на принятой в настоящий публикации терминологии и обоснованности её применения. Термин «гомогенизация наследственности» вводится как условное селекционное понятие придания относительной однородности генофонду популяции по величине генетического вклада пород в его формирование. В этом отношении он, в отличие от «гомозиготности», предполагающей повышение однородности по частоте желательных генов, имеет большее сходство с одно-родностью генотипов по степени кровности пород, признанной строго с генетических позиций устаревшим понятием так же, как и «Закон о доле предков» Гальтона (13). Считая попытку пока-зать наследование продуктивных (количественных) признаков с помощью генной символики (буквами) напрасным трудом (13) и не предлагая других методов учёта наследственного влияния для практического применения в животноводстве взамен «долей крови», И.Иогансон с сотрудниками, например, в то же время отождествляют это понятие «с долей генов», когда говорят: «С каждым новым поколением доля генов первоначальной исходной популяции в генофонде потомков уменьшается наполовину по сравнению с предшествующим поколением, в результате чего после четырёх поколений она падает до 6,25%, а после пяти – до 3, 125%».*

Таким образом, принимая во внимание тождество понятий «доли крови» и «доли генов» как условной меры наследования количественных признаков, можно полагать, что дробление наследственности на мелкие доли в полигибридных скрещиваниях однотипных по направлению продуктивности животных, повышает вероятность увеличения частоты взаимодействия генов, контролирующих желательные признаки и накапливающихся путём отбора и подбора. С увеличением числа сходных по направлению продуктивности животных в полигибридных скрещиваниях повышается частота генов, контролирующих одноимённые признаки свиней разных пород.

Для наглядности сравним некоторые генетические науч-ные и условные понятия, связанные с наследственностью и используемые в селекции.

* «Генетика и разведение домашних животных». – М: «Колос». – 1970 (стр. 258).

Научные понятия

1. Частота генов в популяции, группе (линия, семейство), выборке.

2. Изменение частоты генов, гомозиготизация – приведения в однородное состояние популяции (выборки) по генам, контролирующим желательные признаки.

Условные понятия

1. Доля крови («доля генов»), степень кровности генотипа, животных, популяции, выборки.

2. Изменение доли крови («доли генов»), степени кровности, гомогенизация наследственности (вносится нами В.К.) – приведение в однородное, «гомогенное» состояние популяции (выборки) по генетическим вкладам принимавших участие в их создании пород, путём деления степени кровности на мелкие доли.

Следовательно, в отличие от гомозиготизации, предпола-гающей придание однородности популяции по частоте генов, гомогенизацию следует рассматривать как условное, опосредо-ванное понятие приведения популяции в однородное (гомоген-ное) состояние по генным вкладам пород в генофонд популяции.

Эффективность применения данного метода в создании новых пород на основе полигибридных скрещиваний зависит от целого ряда факторов, как например: выбор исходных пород, число и состав пород, сходных по направлению продуктивности, схема разведения (скрещивания), число скрещиваний (дроб-лений степени кровности), чередование и место пород в схеме скрещивания.

Результаты гомогенизации наследственности в зависи-мости от перечисленных факторов и влияние их на откормочную и мясную продуктивность животных в процессе экспери-ментальной селекции при создании скороспелой мясной породы представлены в табл.1.

1. Степень гомогенизации по долям кровности (долям генов) и влияние её на откормочную и мясную продуктивность свиней

| № груп-пы | Пород-ные сочета-ния1 | Чис-ло по-род | Число дроб- лений степе- ней кров-ности2 | Суммарная доля крови пород | Среднесуточный прирост, г | Содержание мяса в туше, % | |

| мясо-саль-ного направ-ления | мяс-ного направ-ления | ||||||

| 1 | КБхКБ | 1 | 1 | 1 | - | 798 | 52,5 |

| 2 | КБхЛ | 2 | 1 | 0,50 | 0,50 | 805 | 53,8 |

| 3 | КБхПБ | 7 | 9 | 0,625 | 0,375 | 820 | 55,6 |

| 4 | (КБхЛ)х КБ | 2 | 2 | 0,75 | 0,25 | 855 | 53,5 |

| 5 | (КБхПБ)х ПБ | 7 | 18 | 0,4375 | 0,5625 | 852 | 56,6 |

| 6 | (КБхПБ)х КБ | 7 | 10 | 0,8125 | 0,1875 | 865 | 54,2 |

| 7 | (ПХхПБ)х ПБ | 8 | 20 | 0,265625 | 0,734375 | 878 | 57,7 |