Сборник научно-методических статей Под общей редакцией президента российской федерации

| Вид материала | Сборник научно-методических статей |

- Совершенствование технологий обеспечения качества профессионального образования: Международная, 29.64kb.

- Сборник статей под редакцией А. В. Татаринова и Т. А. Хитаровой Краснодар 2004 удк, 2633.96kb.

- Н. Г. Чернышевского Гимназия №1 г. Балашова Текст на урок, 1428.21kb.

- Сборник статей всероссийской научно-практической конференции (г. Санкт-Петербург,, 2224.01kb.

- Ассоциативный эксперимент в коммуникативных исследованиях, 154.43kb.

- Д. С. Лихачёва и проблемы современного мегаполиса Сборник докладов участников международной, 3272.71kb.

- Итоги IV общероссийской научно-практической конференции с международным участием «Исследовательская, 984.42kb.

- Е. А. Ровнова Самарский муниципальный университет Наяновой, 105.76kb.

- Методическое осмысление практической работы с детьми по развитию их нравственно-духовного, 1338.38kb.

- А. Ю. Шевченко Самарский государственный университет, Самара, Россия, 149.81kb.

остановка угрозой стопором или раздергиванием,

защита на угрозу,

создание у противника обостренного реагирования на угрозу.

продолжение действительной угрозы после паузы отменяющей защитную реакцию,

отмена защиты демонстрацией ложности серии угроз,

отмена защиты «угрозой» при проведении удара.

Использование предсказуемого действия:

подтверждение принятого противником решения импульсом движения, паузой,

проведение упреждающей защиты,

Маскировка:

атакового или защитного старта,

изменения линии атаки отшагиванием назад,

разгона для проведения прямолинейной атаки,

завершающего удара подводящей атакой,

перехода по ритму степа.

атаки открытием поражаемой поверхности.

Провоцирование:

атаки в верхнем положении степа,

атаки схождением,

атаки противника для контратаки,

атаки опережающим взаимосхождением,

атакового или защитного старта.

Подыгрывание:

на ложную атаку - ложная защита,

на усиление реагирования на угрозу.

Имитация:

начала маневра («степа», «челнока») для приглашения к маневру противника.

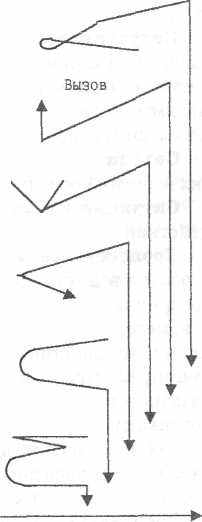

Вызовы:

вызов противника на встречную атаку угрозой при взаимосхождении.

Демонстрация действий и намерений:

ложной или истинной цели,

ложного разворота,

отшагивания для постановки ноги противника после удара.

Усыпление бдительности:

мнимой уступчивостью стремлениям противника к сохранению дистанции,

ЗАЩИТНАЯ СТРАТЕГИЯ СТРАТЕГИЯ

Защита -разрушением

Защита уклонением

Ситуация

защитного

старта

70

демонстрацией отмены своих намерений.

3. Нейтрализация и управление движениями и реагированиями противника.

проведение упреждающей защиты,

запуск упреждающей защиты угрозой,

запуск атакового или защитного старта угрозой,

угроза удара и включение встречного действия,

реакции на поддергивание;

микропауза для отмены пусковой реакции или переключения программы действий,

пауза с реверсом для остановки проведения защиты,

раздергивание,

остановка реагирования на ложные действия.

демонстрация остановки или окончания действия для включения пусковой реакции (атакового или защитного старта).

включение пусковой реакции при ударной или стартовой заря-женности (фальшстарт).

§ 12. СИТУАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СХВАТКИ

Ситуационная модель схватки определяется основными качественным ситуациями конфликтного взаимодействия и противодействия бойцов в схватке: в атакующей, контратакующей и защитной стратегиях.

В атакующей стратегии конфликтно-процессуальная структура включает в себя прохождение бойцами следующих сменяющихся ситуаций противоборства: исходное положение, нейтральная ситуация, ситуация начала маневра, ситуация возможного поражения (т.е. опасная ситуация), ситуация атакового старта (т.е. ситуация начала атаки), ситуация начала удара и ситуация поражения.

Атакующая стратегия является определяющей стратегией поведения бойцов, так как представляет собой основной путь разрешения конфликта. Бойцы, придерживающиеся защитной стратегии, зависят от действий атакующего бойца и в зависимости от них осуществляют свою защиту. Контратакующая стратегия представляет собой переход от защиты или принятия действий атакующего бойца к собственным атакующим действиям, а при контратакующем обыгрывании и провоцировании соперника создаются благоприятные условия для действия, атакующего при дальнейшем их использовании против него.

КОНТРАТАКУИЦАЯ

71 АТАКУЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ

Опережение

И

сходное I I положение

сходное I I положениеН

ейтральная ситуация

ейтральная ситуацият

Провокация

Разрушение

С

итуация начала маневра

итуация начала маневрабоевая дистанция

■ ,, Использование

С

итуация воэмож-ного поражения

итуация воэмож-ного пораженияРазрушение с использованием

Ударная дистанция

т

| Ситуация атакового старта | |||

| | | | |

| | | Ситуация начала удара | |

| | г | | г |

С

итуация поражения

итуация пораженияР

ис. 10. Конфликтная процессуальная структура схватки в таэквондо

ис. 10. Конфликтная процессуальная структура схватки в таэквондоИсходное положение характеризуется возникновением системы двух бойцов. Исходное положение - это готовность к противоборству начинающегося по команде судьи.

'2

Нейтральная ситуация - начало взаимодействия бойцов друг с другом или воздействие одного бойца на другого - это начало процесса преобразования и противодействия. Характеризуется сближением с соперником, достаточным для взаимодействия с ним.

Нейтральная ситуация - начало взаимодействия бойцов друг с другом или воздействие одного бойца на другого - это начало процесса преобразования и противодействия. Характеризуется сближением с соперником, достаточным для взаимодействия с ним.Ситуация начала маневра - проведение различных маневров, например таких как «степ», «челнок», «уступ» др.

Ситуация возможного поражения. Характеризуется большой уязвимостью при проведении противником активных действий. Это ситуация взаимодействия между бойцами, когда один из них имеет преимущество, что дает ему возможность беспрепятственно или с небольшим сопротивлением перейти к началу атаки.

Ситуация атакового старта - начало разгона, подскока и других действий обеспечивающих проведение завершающих ударов.

Ситуация начала удара - начало проведения результирующих действий.

Процессуальная структура в контратакующей стратегии строится в двух вариантах: как управление атакующей стратегией соперника через вызовы, провокации, подыгрывания и соглашения с намерениями соперника, для дальнейшего использования предсказуемых действий соперника, и второй вариант как выжидание благоприятных условий после соглашения или защитных действий разрушающих атакующие действия соперника и использование возникающих ситуации или опережением атаки соперника контратакой (рис.10 справа). Проведение контратак по процессу не отличается от проведения атак, только в данном случае фиксируется переход от принятия, защиты, вызова и т.д. к контратаке.

Опережение действия, направленное на переход с нужной ситуации, контрдействием, обычно опережение осуществляется для перехода к ситуации атакового старта или начала удара. Вызов осуществляется за счет демонстрации благоприятной для соперника ситуации или действия, а провокация отличается от вызова мнимой ненамеренностью осуществления действий. Контратака с разрушением проводится после защиты как ее продолжение. Разрушение с использованием проводится как выполнение защиты и использование инерции измененных или ослабленных действий для проведения контратаки. Контратака с использованием проводится в том случае когда действия соперника или созданная им ситуация помогает проводить действия против него.

Процессуальная структура в защитной стратегия. Простая защитная стратегия осуществляется за счет разрушения, остановки действий соперника или ухода от взаимодействия. Сложная защит-

ная стратегия состоит из упреждающих защит вызовов и провокаций для проведения защитных комбинаций. Обыгрывание соперника на защитах.

В конфликтной процессуальной структуре (рис. 10 слева) воплощено развитие конфликта без учета субъектного влияния противоборствующих бойцов, и она является основанием конструирования тактико-технических структур в зависимости от стратегии, которой придерживаются бойцы в схватке.

Заключение. Рассмотрение поведения единоборцев в рамках концепции конфликтной деятельности позволяет проводить теоретический анализ соревновательной деятельности, устранить путаницу и противоречия в определениях основных понятий тактики и техники борьбы, проводить анализ тактики таэквондо, выделять механизмы достижения успеха при выполнении бойцами технических действий и осуществлять эвристическое моделирование тактико-технических структур для тактической подготовки высококвалифицированных бойцов.

74

75

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ СПОРТИВНОГО ПОЕДИНКА ДЗЮДОИСТОВ: теоретический аспект

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ СПОРТИВНОГО ПОЕДИНКА ДЗЮДОИСТОВ: теоретический аспектИ.Д. Свищёв

Введение

Движения дзюдоистов связаны друг с другом законом содействия и противодействия. Они обусловлены такими характеристиками как поза, положение борцов и их действия, которые существуют в «объективной реальности» и их трудно рассматривать для каждого спортсмена в отдельности. В нашем случае, взаимодействие борцов в условиях поединка представляет собой взаимосвязь между элементами содействия и противодействия друг другу в соответствии с их тактическими намерениями.

I

в защите

- Содействия могут быть неосознанными и использоваться противником. Например, проведение броска через спину при наступлении противника вперед. При этом противник использует усилия борца, противодействия являются действиями, направленными на преодоление или нейтрализацию усилий противника (Рисунок 1.).

| | | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БОРЦОВ | | |

| | | | | |

| | | в атаке | 1 в а | ||

| СОДЕЙСТВИЕ | 1— | ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ |

в защите

использование усилий противником

преодоление усилий — нейтрализация усилий

Рис. 1. Взаимодействие борцов в поединке

Под намерениями понимается сознательное стремление завершить действия в соответствии с намеченной программой, направленной на достижение предполагаемого результата. Тактические намерения это также момент внутренней подготовки борца к исполнению будущих действий. Намерение, как и установка, характеризует готовность борца к действиям на основе его возможностей, условий ситуации и прогноза развития этих условий /5/.

Теоретический анализ взаимодействий.

Известный английский ученый и популяризатор науки Пол Девис /1989/ высказал следующее: - «Теперь уже ни у кого не вызывает сомнений, что именно симметрия служит ключом к пониманию природы взаимодействий» /2, с. 123/.

Какое же отношение имеет взаимодействие (в нашем случае совокупность элементов содействия и противодействия) к симметрии ? Само предположение о такой связи кажется непонятным. Взаимодействие - это то что действует на субъектов поединка или изменяет соотношение возможностей субъектов, их действий, усилий, намерений. Симметрия - понятие, связанное с гармонией (упорядочением многообразия) и соразмерностью форм. Обычно считается, что событие (предмет) обладает симметрией, если он остается неизменным в результате той или иной проделанной над ним операции /2/.

понятие симметрии широко известно и играет заметную роль в повседневной жизни. Симметрия - это инвариантность (постоянство) законов биомеханики (физики) относительно любых изменений форм траектории движения. Выделяют следующие виды симметрии: зеркальную, геометрическую, калибровочную (динамическую).

Зеркальная симметрия. Человеческое тело обладает (приближенно) зеркальной симметрией относительно вертикальной оси. многие архитектурные сооружения обладают зеркальной симметрией.

Геометрическая симметрия связана с сохранением энергии (некоторые величины сохраняются во времени) (возможности спортсмена, действия, время выполнения, усилия). Это не значит, что спортсмен не может измениться или изменить свои действия, просто любое изменение происходящее с субъектом должно быть таким, чтобы названные величины оставались соразмерными.

Калибровочная симметрия. Она включает в себя «калибровку», то есть изменение масштаба, соответственно возможностей спортсмена, его действий, уровня усилий, времени выполнения действия.

7с

77

Очень трудно, взглянув на соответствующие взаимодействия участников соревновательного поединка увидеть симметрию. Однако, все виды симметрии являются важными характеристиками любой изучаемой системы. Для понимания симметрии взаимодействий как системы сведем следующие параметры в таблицу 1.

- Возможности борцов - это всестороннее развитие готовно

сти борца к ведению противоборства {взаимодействий не только как

суммы элементов противодействий и содействий, не только как

конечный результат, но и сталкивание реальных и ирреальных

мотиваций борцов А и Б /5/. Симметричность возможностей борцов

А и Б определяется их равнозначными и соразмерными характери

стиками. Асимметричность предусматривает преимущество в воз

можностях одного борца над другим.

- Положение борцов могут быть симметричными и асиммет

ричными /3/. В данном случае, под симметрией понимается сораз

мерность частей тел борцов (рук, ног, туловища) расположенных по

обе стороны условной середины, определяемой воображаемой плос

костью, включающей проекцию точки ОЦМ (общего центра масс) тел

обоих борцов на их общую площадь опоры. Взаиморасположения, в

которых стойка одного борца отличается от стойки его противника,

считается асимметричной (Рисунок 2).

В

ЗАИМОРАСПОЛОЖЕНИЕ БОРЦОВ

ЗАИМОРАСПОЛОЖЕНИЕ БОРЦОВАСИММЕТРИЧНОЕ

С

ИММЕТРИЧНОЕ

ИММЕТРИЧНОЕс незначительной асимметрией

_ со значительным нарушением симметрией

з

еркальное тождественные

еркальное тождественныеРис. 2 Схема взаиморасположений дзюдоистов в поединке

Установлено, что симметричные взаиморасположения носят защитный характер, а взаиморасположения с нарушением симметрии,

характеризуются результативностью выполнения в них атакующих действий /3/.

3. Под действиями борцов А и Б понимают совокупности дей

ствий, разрешенных правилами соревнований. Атакующие дейст

вия, контратакующие и защитные действия, выполняются в зависи

мости от условий, намерений, тактических способов ведения по

единка. Это, прежде всего: маневры /1/, действия при проведении

бросков, переворотов, переводов, болевых; тактические способы

ведения поединка - разведка, маскировка, угроза, обман, вызов,

сковывание, повторная атака.

Симметричность выполнения действий характеризуется внеочередностью и очередностью их выполнения. Очередность выполнения действий определяется ответными действиями. Внеочередность выполнения действий определяется постоянным выполнением «без очереди» действий одним борцом (то есть полное преимущество одного борца над другим и беспомощность другого).

4. Усилия борцов А и Б в поединке характеризуются степенью

их преодоления и использования (Рисунок 1). Симметричность уси

лий определяется их нейтрализацией. Например: один борец тянет

на себя другого борца с таким же усилием, как и он. Асимметрич

ность усилий характеризуется преодолением усилий противника.

5. Время взаимодействий обусловлено подсистемами отчета,

происходит ускорение и замедление чувства времени. В собственной

системе отсчета каждого борца оно течет своим темпом. «Необычные

эффекты возникают, когда сравнивается время в двух разных

системах отсчета. Тогда мы обнаруживаем, что в каждой системе

отсчета время течет по своему и что шкала времени, как правило, не

согласуется с другой» /2/. Симметричность отсчета времени опреде

ляется совпадением шкал времени у обоих борцов, соответственно,

асимметрия будет характеризоваться не совпадением шкал времени.

Для определения влияния условий соревновательной деятельности на темп течения времени проводился эксперимент на дзюдоистах высших разрядов. Было показано, что «отсекание» десятисекундного отрезка времени за пять минут до его начала и через пять минут после его окончания зависит от изменения внутреннего состояния борцов. До поединка время отсекалось короче (7+0,04, Р<0,05), а после поединка-длительнее (12±0,05, Р<0,05).

6. Условия ведения поединка борцом А и борцом Б подразделяют

ся на две части. Первая часть - это эпизоды (микросхватки) поедин

ка. Оки проходя во время от команды арбитра «начинайте-, до его

команды «стоп». Эпизоды характеризуются обменом действий,

I

78

усилий, положениями борцов, временем. Установлено, что длительность эпизодов снижается от первого до последнего /4/.

Вторая часть поединка - это пауза. Она существует во время от команды арбитра «стоп» до команды «начинайте». Паузы имеют тенденцию к увеличению своей длительности от начала до конца поединка.

Таким образом, установлено, что поединок содержит две, отличающиеся друг от друга части: в эпизоде и паузе. При этом основными участниками поединка являются два борца и арбитр. Симметричность комплекса условий ведения поединка определяется равнозначной длительностью эпизодов и пауз, асимметричность - их различием. Таблица 1.

Таблица 1. Взаимодействие субъектов поединка

| СИММЕТРИЧНОСТЬ | ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ | АСИММЕТРИЧНОСТЬ |

| Равнозначные возможности | Возможности субъектов | Преимущество одного над другим |

| Зеркальные Тождественные | Взаиморасположения | С нарушением симметрии |

| Очередность выполнения | Действия | Внеочередность выполнения |

| Нейтрализация | Усилия | Преодоление усилий |

| Совпадение шкал отсчета | Время | Не совпадение шкал отсчета |

| Равнозначность длительности эпизодов и пауз | Условия | Различие длительности эпизодов и пауз |

Таким образом, на наш взгляд, только совокупность явления, событий поединка, анализируемая с точки зрения симметрии и как инвариантности законов физики (биомеханики) относительно любых изменений, позволит нам охватить все богатство взаимодействий участников борцовского поединка (двух борцов и арбитра) и позволит получить дополнительную информацию о построении спортивного поединка и закономерностях его протекания.

ЛИТЕРАТУРА

- Галковский Н.М., Катудин А.З., Чионов Н.Г. Борьба классическая,

вольная. -М.: Физкультура и спорт. - 1952. -447 с.

- Девис П. Суперсила. -М.: Наука. -1989. -272 с.

- Свищев И.Д. Моделирование технических действий и их поэтап

ное освоение дзюдоистами 14-15-летнего возраста. Автореф. дисс.

...канд пед. наук. -М., 1987. -24 с.

- Свищев И.Д., с соавт. Особенности соревновательного поединка

дзюдоистов // Теория и практика физической культуры. -1990.

№12.-С.31-35.

- Свищев И.Д. Основные направления совершенствования профес

сиональной подготовки студентов ИФК, специализирующихся по

видам борьбы и восточных единоборств // Теория и практика

физической культуры. -1998. №2. - С. 11-15.

- Спортивная борьба. Учебник для ИФК / Под ред. А.П. Купцова -

М.: Физкультура и спорт. =1978. -424 с.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТАКТИКИ ПОЕДИНКА В СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ

В.Л. Дементьев

Для спортивных единоборств результатом всего учебно-тренировочного процесса является успешность выступления спортсмена в поединке, в частности, и в соревновании в целом. Спортивная деятельность характеризуется наличием конфликтного взаимодействия между спортсменами, которое регламентируется правилами соревнований. Их отличия (по разрешенным и запрещенным приема; по форме, в которой выступают спортсмены; по регламенту поединка и т.д.) во многом определяют различия между видами спортивных единоборств их технику и тактику.

Условность и ограниченность спортивного поединка в отличии от реального боя, по разрешенным приемам воздействия на противника для наглядности представлена на рисунке 1.

В классической борьбе можно воздействовать на противника за счет приемов выполненных руками и туловищем. В вольной - добавляются приемы, выполняемые ногами.

В борьбе самбо и дзюдо добавляются приемы, выполняемые в стойке за счет захватов за одежду и приемы в партере (в самбо -удержание и болевые приемы, в дзюдо - удержания, болевые и удушающие).

В боксе разрешены удары руками, а в таэквондо и каратэ удары руками и ногами.