Ирование и анализ системы управления информационными технологиями в образовательном комплексе 29

| Вид материала | Реферат |

СодержаниеГлава3.Теоретические основы организации управления информационными технологиями |

- Аннотация Курс «Информационные технологии управления», 130.29kb.

- Российской Федерации Российской Федерации Государственный университет- высшая школа, 221.2kb.

- Программа информационно-управленческой практики для студентов 4 курса специальности, 223.04kb.

- Рабочей программы дисциплины Программные средства разработки web, 19.67kb.

- Обладающий полезной информацией, передовыми информационными технологиями, эффективными, 214.59kb.

- Постановления Кабинета Министров чр от 11. 04. 2008 n 105) Утвердить прилагаемую республиканскую, 1159.57kb.

- Задачи и структура информационного обеспечения управления Унифицированные системы документации, 10.89kb.

- Злобина надежда фёдоровна, 202.35kb.

- Тема дипломной работы, 109.61kb.

- Программа курса " Международная торговля информационными технологиями", 213.69kb.

Глава3.Теоретические основы организации управления информационными технологиями

3.1Принципы построения информационных систем в области управления образованием

Бурное течение процессов информатизации последнего времени и внедрение информационных технологий во все сферы управленческой деятельности в России во многом обязано появлению рыночных стимулов хозяйствования и открытию доступа к результатам работ в этой проблемной области за рубежом. Современные коммуникационные средства и информационные технологии нахлынули на наш рынок, нарушая традиционные стереотипы отечественного системно-информационного мышления.

Существенным фактором прогресса информатизационных процессов является наметившийся как у нас в стране, так и за рубежом кризис громоздких управленческих структур. Сейчас у мегамонополий мало шансов победить на современном рынке. Модернизации, адаптации к современным рыночным условиям подвергаются практически все традиционно принятые типы управленческих структур. Важную роль в этом играют процессы внедрения информационных коммуникаций, средств распределенной обработки данных, методов реинжениринга и прочих факторов, составляющих феномен процесса информатизации.

Информатизация управленческих структур различного уровня идет в России уже не один десяток лет. Однако именно в последнее время процесс российской информатизации накрыла волна экономического прагматизма, который подпитывается недостатком нормативно-регламентирующих правил рыночной экономики и естественным стартовым невежеством разработчиков в решении вопросов использования современных информационных технологий.

Отечественному опыту не всегда удается что-либо противопоставить напору этой волны. Фундаментальные научные исследования в России в области информатизации ведется явно недостаточно, поэтому в процессах российской информатизации управленческих структур сейчас слишком много хаотичного, неустойчивого.

В этих условиях интересно и важно выделить в процессах информатизации управленческих структур, а также в наиболее близкой автору области образования общие естественные закономерности и тенденции, которые, необходимо учитывать при решении социально-политических, экономических и инженерных аспектов информатизации управления.

Интерес к использованию информационно-управляющих моделей в образовании не случаен. Он является отражением повышенного внимания к вопросам образования, проявляемого во всех странах. Практика показывает, что разработка новых средств и методов обучения оказывает весьма незначительное влияние на ход реального процесса обучения, если их внедрение не обеспечивается соответствующими перестройками в области организации и управления образованием. Эта сложная проблема не может быть эффективно решена управленцами, если их работа будет основываться лишь на прошлом опыте, интуиции и здравом смысле руководителей. Будучи необходимыми сами по себе, эти факторы должны быть дополнены точной, полной и своевременной информацией об управляемой ими образовательной структуре.

Однако и этого уже мало. Люди, принимающие решения, должны иметь возможность:

- пользоваться различными, в том числе и чисто математическими, методами принятия решений;

- моделирования последствий своих решений;

- доступа в режиме реального времени к банкам (российским и зарубежным) педагогической информации по интересующей их тематике;

- обсуждения принимаемых решений с коллегами и экспертами.

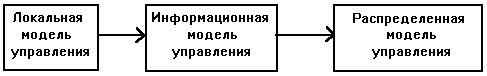

Все это заставляет отказываться от уже существующих локальных моделей управления (не только образованием) и переходить к новым моделям управления, учитывающим возможности распределения работы, информации, динамического формирования и трансформации экспертных групп на основе сетевых технологий, прежде всего INTERNET (см. рис. 2

Рис.2 Изменение моделей управления образованием

Единство процесса управления начинается со сбора информации и кончается принятием определенного решения. В реальных системах управления эти функции раздроблены и распределены между значительным числом порой слабо связанных между собой работников, что затрудняет восприятие управления как целостного процесса, без чего невозможно спроектировать успешно функционирующую управляющую систему.

Существенную помощь в понимании структуры процесса управления в столь сложной области, как образование, может оказать систематическое использование системного анализа, в частности теории принятия решений. Их успешное использование при создании и внедрении управляющих систем позволяет построить стройную систему проведения подобных разработок.

В частности, следует отметить необходимость осуществления специальной подготовки руководителей к работе в условиях новой информационно-педагогической среды.

Элементы теории моделей и теории систем

Системой называют любой объект, который следует рассматривать с учетом его внутренней структуры.

Системы подразделяются на материальные (физические, технические, биологические, геологические и т.д.), абстрактные (научные теории, математические модели, уравнения и системы уравнений и т.д.) и смешанные системы, включающие как материальные, так и нематериальные элементы.

Примерами смешанных систем являются автоматизированные системы управления (АСУ), в которые включаются как материальные элементы (компьютеры, бумажные и магнитные носители информации, люди), так и нематериальные элементы (математические модели, программы, знания и опыт специалистов, зафиксированные в структуре АСУ и в содержании документации).

Подобные объекты встречаются во всех областях человеческой деятельности. Их принято называть сложными системами.

Отличительными чертами сложной системы являются наличие у нее сложной внутренней структуры и специфических свойств, которые не наблюдаются у обычных систем с относительно простой внутренней организацией. При этом оказывается, что организациям различных сложных систем (экономических, производственных, военных, образовательных, биологических, физических, научных и т.д.) присущи некоторые общие закономерности, не зависящие от их конкретного содержания и назначения.

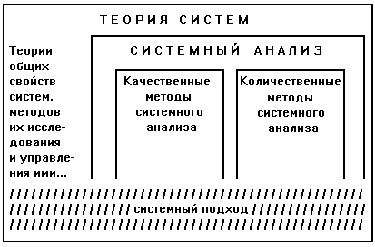

Теорией систем (теорией сложных систем, общей теорией систем) называют науку, которая изучает общие свойства сложных систем, методы их исследования, создания и управления ими. Важнейшей составной частью теории систем является системный подход - совокупность методологических принципов, выработанных на основе обобщения опыта работы со сложными системами. Теория систем до сих пор еще не приобрела завершенности и с течением времени включает в себя (или в ней выделяются в относительно самостоятельные разделы) все новые аспекты исследования систем. В качестве своей существенной и важнейшей в прикладном отношении части она включает раздел, называемый системным анализом.

Системный анализ - это научная дисциплина, в которой изучаются проблемы принятия обоснованных решений относительно сложных систем. Под решением здесь понимается некоторый формализованный или неформализованный выбор одного из возможных вариантов достижения цели. Системный анализ, в частности, дает методики принятия решений, позволяющие целенаправленно отыскивать приемлемые решения, отбрасывая те из них, которые заведомо уступают другим.

Цель применения системного анализа к конкретной проблеме состоит в том, чтобы, применяя системный подход и, если это возможно, строгие математические методы, повысить обоснованность принимаемого решения в условиях анализа большого количества информации о системе и множества потенциально возможных решений.

Так, например, при проектировании сложного объекта обычно имеет место многовариантность возможных проектных решений и среди этих возможных вариантов необходимо отыскать один, наиболее выгодный с точки зрения экономики, экологии, надежности, мощности или с какой-либо другой точки зрения, а чаще всего сразу с нескольких точек зрения, часто противоречащих друг другу.

Аналогичная ситуация при принятии решения возникает практически во всех областях человеческой деятельности.

Для всех этих случаев принятия решения характерными чертами ситуации являются:

- сложность системы, относительно которой требуется принять решение;

- наличие множества потенциально возможных решений;

- осуществление выбора на основе некоторого набора критериев приемлемости решения;

- невозможность обоснованного выбора решения без качественного или количественного анализа различных решений из множества потенциально допустимых.

В настоящее время системный анализ применяется в биологии, медицине, экологии, военном деле, управлении и во многих других областях.

Системный анализ включает ряд разделов, относящихся к некоторым общим вопросам и методам, не получившим количественной трактовки (таким, как целеопределение, выделение действий и приемы работы с ними, сочетание формализованных и неформализованных процедур, действия лица, принимающего решения, системные вопросы информатики), и раздел исследования операций, в котором рассматриваются только количественные методы принятия решений. Исторически первоначально сформировалась именно это второе, количественное направление системного анализа.

Соотношение между введенными выше понятиями изображено на рис. 2.

Рис. 2. Структура теории систем

Практически любой объект с некоторой точки зрения может рассматриваться как система.

Важно отдавать себе отчет в том, полезен ли такой взгляд или разумней считать данный объект элементом. Совокупность элементов с одной точки зрения может быть вполне самостоятельной системой с очень сложной структурой, а с другой - лишь одной из подсистем некоторой системы более высокого порядка, или даже выступать как элемент. Например, школа - система с точки зрения управления школой (необходимо учитывать ее структуру, цели, кадровый состав и т.д.) и бесструктурный объект с точки зрения управления системой образования в целом.

Одним из наиболее распространенных методов исследования систем является моделирование. Более того, моделирование - один из основных способов познания. Обобщенно моделирование можно определить как метод познания, в котором изучение некоторых характеристик одного объекта - оригинала заменяется изучением соответствующих характеристик другого объекта - модели (от лат. modulus - мера, способ).

Иными словами, модель - это материальный или идеальный (т. е. мысленно представляемый) объект, которым может быть замещен объект - оригинал при изучении некоторых его характеристик.

Обычно модели создаются для следующих основных целей:

- для изучения объекта (его структуры, механизма функционирования, внешних связей и законов развития);

- для прогнозирования реакции объекта на различные внешние воздействия;

- для оптимизации объекта (оптимизации его структуры при создании этого объекта или оптимизации управления им, если этот объект уже существует).

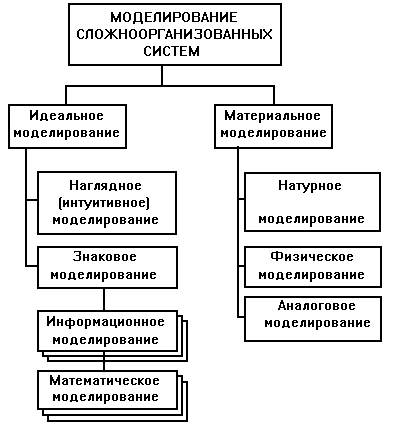

Виды моделей могут классифицироваться следующим образом:

Рис. 3. Классификация видов моделирования

Основными рабочими понятиями в рамках анализируемой нами информационной модели управления образованием являются:

- информация;

- переработка информации;

- информационная модель.

Информация - это, по существу, система знаков и символов.

Под переработкой информации понимаются различного рода преобразования этих знаков по заданным правилам ("манипулирование символами", как говорят некоторые авторы).

Информационная модель (или "пространство проблем", в отличие от среды задачи) - сведения о задаче, представленные или накапливаемые (в виде кодового описания) в памяти решающей системы.