«История политических репрессий и сопротивления несвободе в ссср»

| Вид материала | Книга |

- Конкурс «Урок по теме: история политических репрессий и сопротивления несвободе в ссср», 49.01kb.

- Конкурс учителей истории, обществознания и литературы «урок по теме: история политических, 37.82kb.

- Алпатова Елена Юрьевна учитель истории и обществознания школы № 7; автор методических, 135.95kb.

- Гетман Мазепа – родоначальник политических репрессий на Украине, 445.74kb.

- Конкурса любительских видеоматериалов по тематике политических репрессий и истории, 126.82kb.

- Конкурса любительских видеоматериалов по тематике политических репрессий и истории, 70.67kb.

- Президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий доклад, 601.81kb.

- Ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий, 62.57kb.

- Гладилиной Валентины Семеновны Агафоновой Тамары Павловны Жуйковой Ренаты Андреевны, 258.78kb.

- Внесудебная реабилитация жертв политических репрессий в СССР в 1953-1956, 282.79kb.

Учитель. Следующее исследование о священнике М.Н. Белякове.

Священник Михаил Николаевич Беляков родился 27 января 1900 г. в селе Утка Гагинского района Нижегородской области. Из особых его примет следователь выделял: среднего роста, волосы рыжие, глаза голубые. Отец Михаила Николаевича, Николай Александрович Беляков, в момент рождения сына работал учителем. А потом еще до Октябрьской революции принял сан священника РПЦ. Образование отец Михаил имел среднее духовное. В с. Утка он закончил церковно-приходскую школу, а затем поступил в Лысковское духовное училище Нижегородской епархии, которое окончил в 1914 г. После училища сразу же поступил в Нижегородскую духовную семинарию, которую окончить не пришлось из-за ее закрытия в 1917 г. во время революции.

С 1918 по 1919 гг. Михаил Николаевич работал канцеляристом, а затем некоторое время секретарем в Сергачском нарсуде Нижегородской губернии. В 1919 г. он был мобилизован в Красную Армию и направлен в радиошколу, которая находилась первоначально в Москве, а затем в Казани. После окончания школы в 1920 г. был направлен в качестве радиоспециалиста в расположение штаба фронта в г. Смоленск. В должности радиоспециалиста прослужил в различных частях Красной Армии до 1922 г. В 1922 г. был демобилизован из рядов Красной Армии. До 1924 г. проживал у родителей и нигде не работал. Его отец служил в это время священником в с. Протасове Нижегородской губернии.

Семья Михаила Николаевича состояла из 5 человек: жена Евдокия Ивановна, 1899 г.р.; сын Авенир, 1925 г.р.; дочь Антонина, 1929 г.р.; дочь Зоя, 1932 г.р., дочь Ангелина, 1934 г.р. Вместе с ним проживал его брат Борис, 1920 г.р.

В марте 1924 г. Беляков был рукоположен в сан священника РПЦ и направлен на работу в церковь во имя Казанской иконы Божьей матери с. Кендя Ичалковского района. В селе проживало 1982 человека: из них 969 мужчин и 1013 женщин (практически все мордва-эрзя), была и земская школа. Прослужил в с. Кендя священником до 1931 г. В 1931 г. отца Михаила обложили сельскохозяйственным налогом. Ему необходимо было внести 3000 штук куриных яиц. Тысячу яиц ему собрали прихожане, так как своих кур у него не было. Потом ему дали трехдневный срок на выплату остальных двух тысяч яиц. Такого количества собрать он не мог. Его осудили за неуплату сельхозналога на восемь лет лишения свободы. Для отбытия срока наказания М.Н. Белякова направили в Буйскую трудовую колонию Костромской области. По истечению срока 1 год и 3 месяца в Буйскую колонию приехала правительственная комиссия по проверке дел лиц, содержащихся в этой колонии. Вероятно, комиссии было неудобно за абсурдность оснований, послуживших для вынесения такого длительного срока заключения, поэтому отец Михаил был освобожден этой комиссией в 1932 г.

Возвратившись в Кендю, снова стал служить священником. Он видел, как идет коллективизация, и имел свое мнение о колхозном строительстве. Свои мысли он иногда высказывал тем, кто спрашивал его благословения на вступление или невступление в колхоз. Но это, видимо, не всех устраивало. Самое главное, чего хотели власти от священника Михаила Белякова, это то, чтобы он испугался и перестал быть священником.

В справке Ичалковского РОМ РО НКВД от 9 июня 1936 г. на Белякова М.Н. говорится, что якобы «он 10 марта 1936 г. в доме, где проживали две монашки, говорил – вот, власть, какие меры принимает для того, чтобы единоличники входили в колхоз. В с. Саитовка (соседнее село с Кендей) Починковского района Горьковского Края для того, чтобы единоличники вступали в колхоз, делают удивительные вещи. Там, когда приезжает бригада по сбору налогов, а взять у граждан нечего, то уговаривают хозяев вступать в колхоз. Если же хозяева не поддаются уговорам, то кто-то из членов комиссии влезает на крышу и приступает ломать ее. Для усиления давления члены комиссии начинают кричать в трубу, спрашивая – пойдешь в колхоз? А если хозяева в ответ скажут, нет, то продолжают ломать дальше.…Эх, пропала Россия и русский народ. Русский народ мучается совсем ни за что…».

Если отец Михаил говорил так, то он, без преувеличения, был провидцем, ибо советская и колхозная системы, создававшиеся такими несправедливостями, рассыпались в настоящее время как карточный домик. Теперь уже нет колхоза в с. Кендя и в целом ряде окрестных сел. Катастрофически падает численность населения в селах и деревнях. Работать в сельском хозяйстве становится некому…

Далее в справке говорится, что «9 марта 1936 г, в одном из домов с. Кемля, в присутствии нескольких человек Беляков отвечал на вопрос одной гражданки, которая спрашивала: Кому труднее спастись на том свете, колхознику или единоличнику? По показаниям одного из свидетелей о. Михаил будто бы отвечал так – Без сомнения колхознику труднее, так как они связаны с дьяволом. Ибо, они ходят по домам и, отбирают у народа последнее. Вследствии этого не могут соединиться с Богом. Поэтому многие христиане, воспитанные в Духе заповедей Божьих – не укради, не обижай слабых и помогай обездоленным, не идут в колхоз и остаются единоличниками. Хотя единоличники и несут большие лишения, но все же угодны Богу и от всего терпения получат от Бога награду».

Завершается справка информацией, что «2 марта 1936 г. в одну из квартир с. Кендя, где о. Михаил справлял требы, пришла женщина и просила Белякова М.Н. написать заявление о выходе из колхоза. Беляков дал ей ответ – писать заявление не буду, а ты иди в колхоз и на словах скажи, что в колхозе я быть больше не могу».

По этой справке было вынесено постановление об избрании меры пресечения. На основе материалов дознания Белякова Михаила Николаевича, найдя, что последний среди населения ведет антисоветскую агитацию, направленную против существующего строя и колхозного строительства, и имея ввиду, что Беляков М.Н. от следствия может скрыться, меру пресечения избрать под стражей при КПЗ Ичалковского РОМ РО НКВД.

11 июня 1936 г. уже был выписан ордер на обыск и арест. Что было и сделано. В справке Кендянского сельского совета от 4 июля 1936 г., имеющейся в материалах уголовного дела, говорится, "что гр. Беляков М.Н. является служителем религиозного культа - исполняет обязанности священника церкви с. Кендя. По этим признакам лишен избирательских прав. На с. Кендя в должности священника служит с 1926 года, что и Кендянский сельский совет удостоверяет".

Как видно из справки, отец Михаил лишался избирательских прав только по той причине, что был священником РПЦ. А вот с какого года отец Михаил служил в церкви, нареченной во имя Казанской иконы Божьей Матери с. Кендя, сельский совет ошибся. Он служил в ней с 1924 года.

24 июня 1936 г. было вынесено постановление об избрании меры пресечения и предъявлено обвинение Белякову М.Н. по ст. 58-10, ч. 1 УК РСФСР, что он среди населения ведет антисоветскую агитацию, направленную против существующего строя и колхозного строительства, меру пресечения избрать с содержанием под стражей в Саранской тюрьме. Это постановление отцу Михаилу было объявлено 26 июня 1936 г., о чем он поставил свою подпись.

Из протокола допроса Белякова М.Н. от 10 июня 1936 г.:

Вопрос: «Признаете ли Вы себя виновным гр. Беляков в предъявленном Вам обвинении?»

Ответ: «Виновным в предъявленном мне обвинении я себя не признаю, так как антисоветской деятельностью направленной против существующего строя, колхозного строительства и мероприятий советской власти я не занимался».

Несмотря на то, что были проделаны все следственные действия по сбору и доказательству виновности отца Михаила - были проведены допросы свидетелей, очные ставки и т.п., на этот раз следствие вынуждено было 8 августа 1936 г. издать постановление о прекращении дела. В постановлении следователь пишет: «… рассмотрев следственный материал по обвинению гр. Белякова Михаила Николаевича из с. Кендя Ичалковского района, по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР и приняв во внимание, что добытые данные для его привлечения к ответственности являются недостаточными и руководствуясь ст. 5 п. 4 УПК

Постановил:

Материал следствия, помещенный в деле в отношении гр. Белякова Михаила Николаевича за недостаточностью собранных данных производством прекратить и из-под стражи немедленно выпустить

Пом. нач. СПОУГБ УНКВД по МАССР подпись».

Следствие длилось около двух месяцев. Все это время отец Михаил находился в заключение под стражей. Он сам вспоминает об этом так: «По истечении двух месяцев следствия, я из-под стражи был освобожден как невиновный. Об этом мне сказал сотрудник НКВД. Я опять возвратился в с. Кендя и продолжил работать священником».

Но через год, 24 августа 1937 г., отец Михаил был вновь арестован органами НКВД на основе «дополнительно добытых материалов», которые явились основанием для вынесения очередного заключения от 31 августа 1937 года «по обвинению попа Белякова Михаила Николаевича, судимого за злостное не выполнение государственных платежей на 8 лет лишения свободы (освобожден досрочно), вторично арестовывался органами НКВД по ст. 58-10, ч. 1 УК РСФСР и в процессе следствия был освобожден.

Установил следующее:

Беляков М.Н. будучи враждебно настроен к советской власти, распускал провокационные различные слухи о скорой войне и падении советской власти. Призывал к террористическому методу борьбы с активом:

- «В апреле 1936 г. в с. Кендя идя с колхозником Л-м, вел антисоветский разговор о жизни в колхозах и говорил: «Уходи из колхоза, в нем ты погибнешь. По газетам видно, что скоро будет война, советскую власть уничтожат обязательно, колхозов не будет».

- «В январе 1937 г. в своей квартире в беседе с К-м Беляков говорил: «Советская власть является властью не нашей. Она создана вопреки Бога. Ее скоро все равно должны уничтожить…».

- «В феврале 1937 г. при встрече колхозника Л-на Беляков обрабатывал его на выход из колхоза. В беседе высказывал свои антисоветские мнения и говорил ему: «Вот сам видишь, что колхозы созданы против Бога, поэтому и был неурожай. А по Священному писанию говорится ясно, что сойдет на землю Господь и он своей рукой уничтожит всех нечестивых людей, которые идут против Бога. А тебе, как грешнику, как изменнику Бога, нужно учесть, что, сколько не ходи в церковь, но своих грехов не замолишь. Так как ты, состоя в колхозе, продался сатане. Если хочешь быть с Богом, то должен уйти из колхоза. А если не уйдешь, то тебя Господь Бог, сам накажет жестоко. Ты будешь уничтожен вместе с коммунистами».

- «В апреле 1937 г. Беляков М.Н. возле дома Д-й вел антисоветский разговор и доказывал: «Что законы советской власти направлены на уничтожение религии. Если мы решительно не возьмемся, то нас варвары коммунисты задушат…».

Постановил:

Следственное дело на обвиняемого Белякова Михаила Николаевича направить на рассмотрение Тройки НКВД.

И вот уже 16 сентября «тройка» при НКВД МАССР слушает дело «Ичалковского РО НКВД по обвинению Белякова Михаила Николаевича, служителя религиозного культа – попа, судимого на 8 лет лишения свободы, который обвиняется по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР в активной, антисоветской агитации, против советской власти и призыве населения за выход из колхоза.

Постановили: Белякова Михаила Николаевича заключить в исправительно-трудовой лагерь на 10 лет, считая срок с 24 августа 1937 г.».

Сам отец Михаил Беляков, на допросе в Кемле при восстановлении утраченного на него уголовного дела, уже 4 июня 1968 г. на вопрос следователя: «За что Вы были осуждены в 1937 г.?» - говорил следующее: «Когда меня арестовали 24 августа 1937 г., то я сначала пробыл в КПЗ Ичалковского РО НКВД, а затем меня перевели в числе других арестованных в Саранскую тюрьму. Помню, со мной вместе были священник Баклашкин Иван Васильевич (умер в 1947 г.), священник Шарков Семен Иванович (умер в 1956 г.). В Саранской тюрьме мы пробыли недолго. В начале октября 1937 г. меня вызвали в канцелярию тюрьмы и объявили, что я осужден Тройкой за антисоветскую агитацию по ст. 58-10, ч.1 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы. В этот же день у меня сняли отпечатки пальцев. А на следующий день меня в числе других арестованных направили в Усть-Вышлаг Коми АССР. За все время пребывания под арестом в 1937 г. меня ни разу не вызывали на допрос и, поэтому в каких конкретных фактах антисоветской агитации, я обвинялся, не могу. Я никакой антисоветской агитации среди жителей села Кендя не проводил».

Был и следующий вопрос: «Вам зачитывался текст обвинительного заключения, составленного в 1937 г. бывшим начальником РО НКВД. В этом обвинительном заключении, в частности, указывается: Беляков М.Н., будучи враждебно настроен к советской власти, распускал провокационные различные слухи о скорой войне и падении советской власти. Призывал к террористическим методам борьбы с активом».

Ответ на этот вопрос был коротким «Нет, не зачитывался».

Вопрос этот следователь, восстанавливающий уголовное дело, задавал, видимо, неспроста, так как начальник Ичалковского РО НКВД А-в, который вел это и много других уголовных дел 1937 года, сам попал под пресс репрессивной машины, но уже в 1938 г. В частности, в обвинительном заключении на него сказано: «Начальник Ичалковского РО НКВД А-в, выполняя работу следователя при 3-м Наркомате НКВД МАССР по непроверенным агентурным данным и, по справкам написанным им самим, арестовывал совершенно ни в чем не винных граждан и, путем применения физических мер воздействия к ним – «стойка смирно», до сотни раз приседание и вставание, избиение кулаками и твердым предметом – ножкой от стула, добивался от арестованных признания в шпионаже, в контрреволюционных высказываниях и в подготовке терактов, не читая написанных протоколов обвиняемым, заставлял их подписывать таковые».

Далее отец Михаил рассказывал следователю, «что, прибыв в Усть-Вышлаг Коми АССР, находился там до сентября 1943 г. А в 1943 г. был освобожден из заключения по состоянию здоровья. Прибыл опять в Кендю к своей семье. Церковь к этому времени была закрыта и я около года нигде не работал. Болел в это время стенокардией и водянкой. В 1944 г. я нигде не работал, просто жил и лечился в с. Кендя. В 1945 г., когда была открыта церковь в с. Ичалки, я переехал туда и с тех пор был священником Ичалковской церкви и безвыездно проживал в с. Ичалки МАССР».

Служил отец Михаил в Ичалковской церкви с 1945 г. до 1960 г. В 1960 г., во времена хрущевских гонений на Русскую православную церковь, по представлению материалов Комиссией по соблюдению законодательства о культах при Исполкоме Ичалковского районного Совета депутатов трудящихся на три года был «снят с регистрации» только за то, что надумал без согласования, договорившись с рабочими литейного цеха Ичалковского райпромкобината, отлить колокола для церкви. В 1963 г. по ходатайству прихожан Ичалковской церкви, «уполномоченным Совета по делам РПЦ при Совете Министров МАССР Михаил Николаевич Беляков был снова зарегистрирован священником этой церкви», где отец Михаил служил до окончания земного пути.

Рассказывает Антонина Михайловна, дочь отца Михаила Белякова: «Когда папу отпустили из тюрьмы в 1943 г. он был в крайнем истощении, болен в тяжелой форме дистрофией, стенокардией и водянкой. Из Коми АССР до Кенди, папа почему-то добирался через Дальний Восток в теплушке вагона. Вероятно, такой маршрут этапа был. Может, не надеялись, что и жив останется. Приехав в Рузаевку, он вышел на перрон - голодный, больной и обессиленный. Подошел к торговым рядам, чтобы хоть что-нибудь покушать, а там на его счастье оказались мужчины из с. Кенди. Они его вначале не признали. Так как своим видом он у окружающих вызывал большие опасения. Только после того как он их назвал по именам и, спросил, знают ли они священника Белякова. Они сказали – знают, хороший человек был. А он им ответил – это я и есть Беляков. Проявив большое милосердие, прихожане своего батюшку очень любили, они довезли его из Рузаевки до железнодорожного разъезда Кендя. Но из-за опасения за его жизнь, оставили в одной благочестивой семье, а сами пошли в с. Кендя и, сказали нам с мамой. Мы с ней вдвоем пришли с салазками, но перевезли его только недели через две, предварительно отпоив козьим молоком и откормив тем, что Бог послал. Не будем забывать, что была война. Такой он был безнадежно больной. Только любовь и молитва семьи и, прихожан, помогли ему стать на ноги. Ну, а дальше.… За все, слава Богу».

Реабилитирован священник Михаил Николаевич Беляков по всем судимостям 31 июля 1968 г. решением Президиума Верховного Суда МАССР.

Учитель. И ещё одно исследование касается священника Ф.И. Голубинского.

Ф

еодор Иоаннович Голубинский, священник церкви во имя Димитрия Ростовского с. Ульянки Ичалковского района, родился 16 января 1901 года в селе Салган Б.-Сергачского уезда Нижегородской губернии в семье священника Иоанна Павловича Голубинского.

еодор Иоаннович Голубинский, священник церкви во имя Димитрия Ростовского с. Ульянки Ичалковского района, родился 16 января 1901 года в селе Салган Б.-Сергачского уезда Нижегородской губернии в семье священника Иоанна Павловича Голубинского.На момент ареста отца Феодора 10 июня 1936 года его отцу было 65 лет и он проживал в Сибири. Феодор Иоаннович был женат на Степаниде Васильевне, 1905 г. рождения (ей был 31 год в день ареста мужа). Имел сына Геннадия, 1926 г. рождения (10 лет), дочь Тамару, 1928 г. рождения (ей было 8 лет), дочь Маргариту, 1932 г. рождения (5,5 лет). Семья отца Феодора проживала по его возвращению из Свирских лагерей совместно с ним в с. Ульянки.

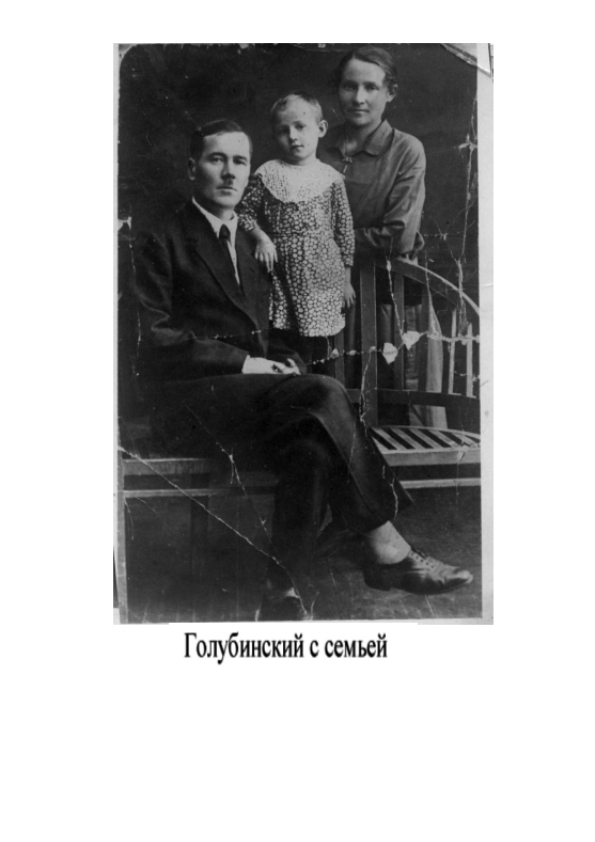

| Ф.И. Голубинский с женой Степанидой Васильевной и дочерью Тамарой |

Среди особых примет в следственных материалах на о. Феодора указываются: «высокого роста, русый, лицо белое, глаза голубые».

Феодор Иоаннович Голубинский служил красноармейцем в РККА с мая 1920 года по апрель 1924 г. в Крыму, на Южном фронте. Был писарем штаба бригады (69 пехотной и в др.).

С 1926 года диакон, а затем священник церкви во имя Димитрия Ростовского села Ульянки Ичалковского района.

Прошел через все виды и формы гонений как на священно-церковнослужителя: лишение избирательских прав в 1923 г., три уголовных преследования. Третье уголовное дело для него оказалось последним в земной жизни.

Первый раз началось все с решения президиума Ичалковского районного исполнительного комитета (РИК) от 22 мая 1931 г. по закрытию Никольской и Архангельской церквей села Ичалок. Основанием для принятия такого решения стали акты президиума Ичалковского сельского совета от 14 мая 1931 г. об отказе церковных советов с. Ичалок от уплаты налога со строения и страховых платежей за здания Ичалковских Никольской и Архангельской церквей. В актах сельского совета говорится, что «извещение церковному совету Никольской церкви на сумму 1324 руб. 33 коп. вручено под подписку 15 февраля 1931 г. Срок уплаты 15 марта 1931 г., а Архангельской церкви на сумму 11088 руб. вручено 10 января 1931 г. Срок уплаты 15 января 1931 г. Несмотря на неоднократные предложения о погашении означенных сумм как со стороны сельского совета, а также Ичалковского районного финансового отдела (Райфо), налог со строения и страховые платежи до настоящего времени церковными советами Никольской и Архангельской церквей не внесен».

И вот выходит постановление президиума Ичалковского РИК от 22 мая 1931 г. следующего содержания: «Договора считать расторгнутыми, церкви закрыть и запечатать. Одновременно объявить всем религиозным общинам района, что если последние желают иметь здания религиозного культа для постоянного и бесперебойного пользования, то они должны об этом в 7-дневный срок подать заявление в Райфо с обязательством внести причитающиеся за означенные церковные здания налог со строения и страховые платежи.

Поручить Райфо и РУМ провести указанное здесь мероприятие в 3-х дневный срок».

Райфинотдел Ичалковского района 25 мая 1931 г. дублирует эту информацию через объявление.

А днем раньше, 24 мая 1931 г., для того чтобы не дать закрыть церкви, прихожане ударили в «набат» в церковные колокола. К церкви со всех сторон стали сбегаться ичалковцы. Сначала их было около ста человек, преимущественно женщины. Шум все усиливался. Приближалось еще очень много людей. По свидетельствам очевидцев, постепенно толпа достигла 600 - 800 человек. Народ собирался с целью не допустить закрытия церкви представителями Райфо. люди постепенно этих представителей выгнали из церковной ограды. Вскоре прибыл начальник РУМ. Его сначала слушали, а потом закричали, стали перебивать, поняв, что он также приехал для выполнения постановления президиума Ичалковского РИК от 22 мая 1931 г. по «закрытию и запечатыванию» Ичалковских церквей.

В этот же день на имя начальника Мордовского областного отдела ОГПУ из Ичалковского района была направлена телефонограмма следующего содержания: «24 мая 1931 года, в с. Ичалки, в 15 часов 45 минут, начались массовые выступления на почве закрытия церквей и церковных налогов. Сигналом выступления был колокольный звон Ичалковской церкви. Быстро собирается народ. Избит пом. прокурора и пом. нач. РУМ колхозниками. Со стороны выступивших есть попытки освободить арестованных кулаков. Громят сельский совет. Райуполномоченным приняты меры мобилизации актива для охраны арестованных, недопущения к освобождению и ликвидации выступления мирным образом».

На следующий день, 25 мая 1931 г., вышло постановление ОГПУ Ичалковского района «О принятии дела к производству на гр. Голубинского Феодора Ивановича и других в числе 19 человек по ст. 58-8-10-11 УК РСФСР». Прошли первые задержания, появились первые показания задержанных и свидетелей по этому делу. Среди показаний есть такие, которые говорят о том, что «толпа действовала организованно, по ней все время бегали отдельные личности и руководили ее действиями».

Доброхоты уже начали показывать на священника отца Феодора Голубинского, говорить, что он дома выдавал инструкции, как поступать при закрытии церкви. В частности, одним из них показывалось, что во время нахождения в доме Голубинских при проведении подписной кампании на газеты он слышал, что будто бы отец Феодор сказал какому-то мужчине в голубой рубашке: «Ты уже сам знаешь порядок. Как только в случае чего я дам вам сигнал, собирайтесь и бейте в набат… Дальнейшее я уже не слышал, так как находился очень далеко от разговаривающих».

А 2 июля 1931 г. вышло постановление СПО Мордовского облотдела ОГПУ о привлечении в качестве обвиняемых граждан села Ичалки Ф.И. Голубинского и других, всего 16 человек. В постановлении говорилось, «что поименованные выше обвиняемые между собой тесно связаны и то, что подготовительная работа к выступлению проходила под руководством священника Голубинского Федора Ивановича, председателя церковного совета Рауткина и церковного старосты Названова Л.Ф., которые, будучи осведомлены о том, что, в случае непогашения числящейся задолженности за обеими церквями около 10000 рублей, церкви будут закрыты. Церковники, во главе с попом Голубинским, предупредив об этом своих сторонников, а затем центр опоры переложили на массу – монашек и монашествующих старых дев, которых в селе Ичалки около 200 человек. Группа эта, до выступления проводила вербовку среди верующих и по указке попа Голубинского намечали план противодействия властям в момент, когда придут закрывать церкви. Работа церковного совета также проходила под непосредственным руководством попа Голубинского, По данным следствия, все заинтересованные лица были осведомлены о предполагавшемся закрытии церквей и, что будет набат и, они тут же должны бежать к церковной площади. Как только начался набат, толпа стала сбегаться в условленное место. Набат являлся сигналом не только для монашек и монашествующих старых дев и религиозных фанатиков, но и для остальной массы людей, которые принимали активное участие в массовом выступлении.

Церковный совет во главе с попом Голубинским накануне выступления, стали группировать старых дев и монашек, пользующихся среди религиозных фанатиков большим авторитетом, одновременно стали находить и группировать себе сочувствующих, которые быстро поддались их влиянию. Накануне закрытия церквей монашки и старые девы Дувалкина У.Н., Дувалкина М.В., Слугина А.Г., Еделькина П.Т., Рожкова М.Н., Названова О.М., Куркина В.Я. начали группами посещать попа Голубинского. Приходили также председатель церковного совета Рауткин и церковный староста Названов Л.Ф. Голубинский о предстоящих платежах и закрытии церквей был предупрежден председателем церковного совета Рауткиным накануне массового выступления в церкви, где присутствовали старые девы, монашки и верующие, которые быстро об этом распространили слух по селу».

Далее в этом Постановлении говорилось о том, что женщины кричали от отчаяния такие слова: «не дадим закрывать церкви», «уходите насильники и издеватели над храмом Божьим».

В пункте 19 социально-экономической характеристики от 4 июня 1931 года на священника Феодора Голубинского стоял вопрос: «Участие в бандах, вооруженных выступлениях, восстаниях», а в другой колонке на этот вопрос был ответ: «Голубинский в с. Ичалки, того же района, 24 мая 1931 г. руководил массовым выступлением, заранее агитировал в церкви и так подготовлял население с 1923 г.». Так и хочется сказать, какой же был провидец отец Феодор, за 10 лет вперед все готовил!

В этой же анкете, есть пункт для отметок, некоторые из них представляют для нас особый интерес:

1. Голубинский … хорошо знал о том, что церковь за неуплату налогов будет закрыта, заранее готовил массу к выступлению.

3. Голубинский пользуется большим авторитетом среди верующих.

5. Голубинский после волнений благодарил прихожан за то, что не допустили закрытие церкви.

6. Голубинский 25 мая 1931 г., на другой день после выступления со своим послушником ходил по домам, в 8 и 10 участке. В доме Косенкова Василия Федоровича, где собрались старые девы и монашки проводили церковную службу.

7. Голубинский, накануне массовых выступлений, по окончании церковной службы, объявил о предстоящем закрытии и платежах, несомненно, в этом масса поняла, что нужно быть готовым и, на случай чего, выступить на защиту церкви.

31 мая 1931 года Ичалковский сельсовет выдал справку на Голубинского Федора Ивановича, служителя религиозного культа, где характеризует его уже «как руководителя вооруженного восстания, который вел подготовку среди верующих, а также среди кулачества. Работал против мероприятий партии и советской власти. Начиная с 1923 года вел периодическую подготовку верующих путем одурманивания по Евангелию, устраивал тайные беседы, благодаря его влиянию в с. Ичалки коллективизация плохо поддавалась. В 1931г. 24 мая подготовил вооруженное восстание. Благодаря его умелой подготовки выступило не менее 3000 человек, из них часть граждан была подготовлена из соседних селений… Это восстание длилось с 15 до 20 часов вечера».

5 июля 1931 г. по завершению следствия СПО МОГПУ было оформлено обвинительное заключение на 14 страницах на 16 человек по ст.ст. 58-8-10 и 11 УК РСФСР с таким окончанием: «Полагал бы дело № … по обвинению перечисленных лиц направить в Тройку ПП ОГПУ по СВК для рассмотрения его во внесудебном порядке».

17 июля 1931 г. зам. прокурора Мордовской области своим Постановлением нашел, что расследование по данному уголовному делу проведено достаточно полно, в дополнительных материалах не нуждается и что предъявленное им обвинение доказано. В силу изложенного постановил: «С обвинительным заключением по обвинению вышеперечисленных граждан по ст.ст. 58-8-10 и 11 УК РСФСР и направлением дела для рассмотрения в внесудебном порядке в Тройку при ПП ОГПУ по СВК согласен. Зам. Облпрокурора».

28 августа 1931 г. вышло Постановление Тройки при ПП ОГПУ по СВК по слушанию дела Ичалковского РО ПП ОГПУ по СВК.

Постановили:

1. Голубинского Федора Ивановича, 32 лет, попа-лишенца приговорить к трем годам концлагерей.

2. Названова Лазаря Федоровича, 54 лет, церковного старосту, приговорить к трем годам концлагерей.

3. Артюшова Владимира Степановича, 60 лет, приговорить к 1 году лишения свободы.

4. Ферафонтова Ивана Никифоровича, 64 лет, кулака-лишенца, приговорить к трем годам высылки в Северный Край.

5. Носову Марию Андреевну, 49 лет, бывшую торговку-лишенку, приговорить к трем годам концлагерей.

6. Дувалкину Ульяну Никитичну, 47 лет, лишенку, приговорить к трем годам концлагерей.

7. Названову Ольгу Михайловну, 40 лет, спекулянтку-подкулачницу, приговорить к шести месяцам лишения свободы.

8. Вдовину Агриппину Ивановну, 42 лет, дочь крупного торговца-лишенца, приговорить к 1 году лишения свободы.

По остальным 8 счастливчикам «тройка» вынесла решение следующего содержания: «Освободить, дело прекратить».

Срок наказания по этой судимости отбыл полностью, что подтверждает сохранившееся в другом уголовном деле удостоверение, выданное 2-м Отделением Управления Свирских ИТЛ от 27 октября 1933 года № 9040.

В удостоверении была сделана характерная пометка: «Видом на жительство служить не может. Утерянные удостоверения не возобновляются». В самом документе было записано:

«УДОСТОВЕРЕНИЕ

Дано сие гр. Голубинскому Федору Иванович осужденному ОГПУ по СВК от 28 августа 1931 г. по ст. 58-8-10-11 УК РСФСР сроком на три года, конец срока 28 апреля 1934 года в том, что он сего числа освобожден из Свирских лагерей ОГПУ по окончании срока лишения свободы с зачетом рабочих дней и направляется в село Ичалки, Ичалковского района Мордовской АССР.

Подписи».

Пробыв некоторое время дома и приступив к продолжению службы в качестве священника в с. Ульянки, отец Феодор вновь был арестован. Теперь уже 10 июня 1936 года. В постановлении на арест Голубинскому Ф.И. вменялось в вину то, что он «среди населения ведет антисоветскую агитацию, направленную против существующего строя и колхозного строительства». Содержание до предъявления обвинения было определено под стражей при КПЗ Ичалковского района РОМ РО НКВД, а 24 июня 1936 года ему было предъявлено обвинение по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР с содержанием уже при Саранской тюрьме.

Но за недоказанностью вины отец Феодор был выпущен до окончания следствия.

И опять свобода почти на год. Но тучи над головой отца Феодора все более и более сгущались. Никак власти не могли простить отцу Феодору его стойкости в вере Христовой. Даже пройдя через концлагеря, он и не помышлял о том, чтобы оставить священническое дело. И начали придумывать всякие небылицы про «преимущества Гитлера», «дискредитацию тов. Сталина» и пр. с одной лишь целью - как убрать с дороги, а если представится возможность, и из жизни, неустрашимого священника. И вот уже в РО НКВД «накопились» другие материалы, среди них:

«Справка

на попа Голубинского Федора Ивановича 1901 г. рождения, русского, женатого, судимого ранее за контрреволюционную деятельность, попа Ульяновской церкви, Оброченского сельсовета, проживающего в с. Ульянки Ичалковского района.

Голубинский Федор Иванович – поп Ульяновской церкви, настроен враждебно к существующей власти, проводит антисоветскую агитацию, пытаясь создать нездоровое явление среди граждан, как пример: 16 марта 1936 года в с. Ульянки Оброченского сельсовета в своей квартире в группе церковников доказывал преимущества Гитлера, дискредитировал лично тов. Сталина.

Во второй половине марта 1936 г. в своей квартире со своим единомышленником Беляковым вел пораженческую антисоветскую агитацию и говорил: «Война неизбежна, советская власть потерпит крах. В этом виноваты большевики. Если не будет большевиков, то будет Россией править сам Гитлер».

В апреле 1937 г. в беседе с колхозниками говорил: «У советской власти правды нет нигде. Вот вам факт. В колхозах вас дураков и то обманывают. Нет, вам нужно об этом требовать, как полагается. Если слушать не будут, то поступать надо решительно».

Справка подписана следователем 10 июля 1937 года, а 5 августа 1937 года Голубинский Феодор Иоаннович был арестован Ичалковским РО НКВД и этапирован в Саранскую тюрьму.

Приходится отмечать, что все свидетели, оговорившие отца Феодора, в последствии, уже в 1957 году, от своих показаний отказались, а следователь вскоре после неправедного суда был осужден на длительный срок за чрезмерную ретивость и жестокость к подследственным, фальсификацию следственных материалов. Но поправить уже ничего было нельзя, так как священник Феодор Голубинский и его трое «подельников»: Дубровин Михаил Иоаннович, 1871 г. рождения, уроженец села Оброчное; Демьянов Алексий Иоаннович, 1888 г. рождения, уроженец села Оброчное; Греков Ксенофонт Алексиевич, 1869 г. рождения, уроженец села Ульянки; Ванин Василий Иоаннович, 1869 г. рождения, уроженец деревни Языковка, немногим более чем через неделю после принятия постановления «тройки» НКВД МАССР от 22-23 августа о расстреле указанных граждан были казнены. Приговор приведен в исполнение между 22 и 24 часами 3 сентября 1937 года.

Вот некоторые материалы из протоколов допроса:

«Вопрос: Следствию известно, что в марте 1934 г. в своей квартире в присутствие граждан вы вели антисоветскую беседу. Вы подтверждаете это?

Ответ Голубинского Ф.И.: Отрицаю, так как с моей стороны антисоветского суждения не было.

Вопрос: Вы при беседе доказывали положительные действия Гитлера и дискредитировали тов. Сталина. Верно ли это?

Ответ: Нет, на эту тему я лично суждения ни с кем не вел.

Вопрос: Вы в марте 1936 г. доказывали: «Война неизбежна и советская власть потерпит крах». Вы это подтверждаете?

Ответ: Отрицаю, так как с моей стороны антисоветского разговора на эту тему вообще не было.

Вопрос: В апреле 1937 г. Вы в разговоре доказывали: «У советской власти правды нигде нет. Колхозников-дураков обманывают везде!»

Ответ: Отрицаю, я лично ни с кем на эту тему разговоров не вел.

Вопрос: В 1936 г. Вы подвергались аресту органами НКВД и за что?

Ответ: Арестовывался в 1936 г. органами НКВД, но в процессе следствия был освобожден 10 августа 1937 года».

Далее следователь дважды задавал вопросы, называя конкретных лиц, с которыми Ф.И. Голубинский якобы вел антисоветскую агитацию. На что отец Феодор говорил: «Отрицаю, так как с гражданами, называемыми Вами, я никогда антисоветского разговора не вел».

Из обвинительного заключения следует, что «выше перечисленная группировка, возглавляемая попом Голубинским Ф.И., будучи враждебно настроена к существующей советской власти по проведению мероприятий партии и правительства, по ликвидации кулачества и укреплению колхозов на протяжении 3-х последних лет проводили оголтелую антисоветскую агитацию, стараясь сорвать важнейшие мероприятия партии в укреплении колхозов. Обсуждали вопросы о террористической расправе с активом села».

Завершается обвинительное заключение постановлением от 20 августа 1937 года о направлении следственного дела по обвинению Голубинского и других на рассмотрение «тройки» при НКВД МАССР.

Выписка из протокола заседания «тройки» при НКВД МАССР составлена 22-23 августа 1937 года. В ней записано, что «слушали дело № … Ичалковского РО НКВД МАССР по обвинению Голубинского Федора Ивановича. Постановили - Голубинского Федора Ивановича расстрелять».

Двадцать лет жена его, Голубинская Степанида Васильевна, и дети, Геннадий и Тамара, не знали ничего о том, что случилось с их близким человеком – супругом и отцом. А по христианским традициям им необходимо было молиться об упокоении невинно убиенного священномученика и исповедника веры Христовой отца Феодора Голубинского. И вот измучившаяся в ожиданиях Степанида Васильевна Голубинская смиренно и с большой надеждой пишет письмо в МВД СССР с нижеследующим заявлением:

«Заявление

Прошу МВД СССР рассмотреть дело моего мужа Голубинского Феодора Иоанновича. До ареста он был священнослужителем в селе Ульянки Ичалковского района МАССР. 5 августа 1937 года он был арестован органами НКВД, и с тех пор никаких сведений от него не поступало. Официального уведомления, о его осуждении и о чем-либо другом, не поступало. В связи с тем, что в настоящее время установлено нарушение революционной законности в указанные годы, у меня невольно возникает мысль с сомнением в правоте ареста.

Прошу МВД СССР, в случае его невиновности, реабилитировать. Кажется странным то, что он, защищая советскую власть в годы гражданской войны, в 1937 г. стал против нее. Я считаю, что его единственная вина – религиозные убеждения.

После 20 лет можно все же узнать о его судьбе. Я хочу, чтобы его имя осталось незапятнанным и, если против него нет обвинений, исключая ложные, прошу реабилитировать.

Все члены семьи просят проявить гуманность и справедливость. Очень тяжело оставаться в течение 20 лет в полном неведении. Нужно знать правду, как бы она горька не была.

3 июня 1957 года. Голубинская».

В связи с жалобой жены осужденного Голубинского Ф.И. по указанию прокуратуры МАССР по делу Ф.И. Голубинского и других КГБ при Совете Министров проведена дополнительная проверка. Вновь допрошенные по делу Голубинского свидетели от своих показаний отказались, заявили, что об антисоветской деятельности Феодора Иоанновича Голубинского им ничего известно не было. В связи с этим прокуратурой МАССР был вынесен протест (в порядке надзора) на постановление «тройки» при НКВД МАССР от 22-23 августа 1937 года об осуждении к высшей мере наказания расстрелу с просьбой это постановление отменить и дело в отношении Феодора Иоанновича Голубинского прекратить за недоказанностью состава преступления.

Президиум Верховного Совета МАССР выносит свое постановление от 3 октября 1957 г. об отмене постановления «тройки» при НКВД МАССР от 22-23 августа 1937 года: а дело прекратить по следующим основаниям: так как виновность Ф.И. Голубинского и других осужденных была основана на показаниях свидетелей, а показания носят общий характер.

Голубинский Феодор Иоаннович по делу от 24 мая 1931 г. осужденный «тройкой» ПП ОГПУ по СВК 28 августа 1931 г. по ст.ст. 58-8-10 и 11 УК РСФСР к трем годам концлагерей реабилитирован 24 апреля 1989 года (основание: заключение Прокуратуры МАССР от 27 апреля 1989 г.).

Учитель. Мы прослушали краткие сообщения о 3 деятелях РПЦ. Ответьте, в чем состояла их деятельность? Приносила ли она вред человеку?

Ученики. Работа священников заключалась в том, что они помогали людям в трудные годы советом, не давали разрушать храмы. Они мыслили самостоятельно. О том, что неправильно делала советская власть, они открыто говорили.

Против личности и любых проявлений индивидуальности было направлено острие репрессий, вся система ГУЛага. В исправительно-трудовом лагере личность должна была окончательно превратиться в винтик безликой машины.

И труд, и быт лагерей были организованы так, чтобы убить в человеке чувство собственного достоинства, превратить его в бессловесного раба.

Учитель. А как относились прихожане к судьбам священников?

Ученики. Многие вставали на защиту, помогали материально преодолевать трудности жизни. Но были и такие, что под давлением органов власти клеветали на них, в душе же ощущая неправильность событий. Ведь потом-то они раскаялись, оставаясь верующими.

Учитель. Эти люди поплатились только за то, что попали в период сплошной коллективизации, когда душа крестьянина искала ответы на поставленные государством вопросы, когда сломали, перестроили деревню под идеал коммуны. Перекраивались судьбы огромной страны, каждого отдельного человека. Оставшихся в стороне не было, равнодушных тоже не было. Репрессивная машина дотронулась до каждого социального слоя.

Так ответьте на вопрос: в чем состояла чума ХХ века?

Ученики. Большое количество расстрелянных среди крестьян. Сломанные судьбы. Репрессированы священники. Разрушены храмы. Репрессии по отношению к интеллигенции. Жизнь человека не ценилась.

Учитель. В чем смысл выражения «пир во время чумы»?

Преобразования, проведенные большевиками, дали небывалые результаты. Индустриализация, коллективизация, культурная революция возвели страну в ранг передовых индустриальных стран. Но наряду с этим уничтожались тысячами люди разных социальных слоев, разных народностей, разного вероисповедания. И сегодня мы пожинаем плоды эпохи разрушения идеалов, добавив к этому 1990-е годы.

Трагические события нашей истории в 1980 - 90-х годах находят свое решение. Создана законодательная база по реабилитации жертв политических репрессий. Начала деятельность Ассоциация жертв политических репрессий.

И для закрепления нового материала закончите предложения для самоконтроля:

- Я узнал… и мне захотелось…

- Мне удалось осознать…, теперь я…

- Самым интересным сегодня было …

- Труднее всего мне показалось, когда…, и все-таки…

Домашнее задание будет таким: узнайте, коснулись ли вашей семьи сталинские репрессии? Поговорите с родными, обсудите вместе эту тему. Не будьте равнодушными наблюдателями жизни. И на этом мы с вами урок закончим.

Литература и источники

1. Память. Жертвы политических репрессий. В 2-х томах. - Саранск: Мордовское книжное издательство, 2000-2005.

2. Истоки православного сознания и самосознания народов Поволжья (на примере Республики Мордовия). - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2006.

3. Основы православной культуры: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / А.И. Белкин, М.Ю. Грыжанкова; под ред. проф. Н.М. Арсентьева; Издат. центр ИСИ МГУ им. Н.П. Огарева. – Саранск, 2006.

4. История политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР: Книга для учителя. – М.: Мосгорархив, 2002.

5. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России XX века. 9 кл. – М.: Просвещение, 2004.

6. Архивные документы РПЦ из госархива РМ.

Попкова И.С., Глухова Т.В.,

Наченальская СОШ Чамзинского района

Интегрированный урок

« Жизнь и творчество Н. Заболоцкого»

Цель: познакомить с жизнью и творчеством Н. Заболоцкого, с жизнью народа в годы тоталитарного режима; воспитывать у учащихся бережное отношение к поэтическому слову и истории своей страны.

Эпиграф:

Да ведают потомки православных

Земли родной минувшую судьбу…

А.С. Пушкин.

Всем,

Кто клеймен был статьёю полсотни восьмою,

Кто и во сне окружен был собаками, лютым конвоем,

Кто по суду, без суда, совещаньем особым

был обречен на тюремную робу до гроба,

кто был с судьбой обручен с кандалами, колючкой, цепями,

им наши слезы и скорбь, наша вечная память!

Форма урока: интегрированный урок литературы и истории.

Ход урока

Звучит песня «Очарована, околдована…» (запись на кассете).

Учитель. Как вы думаете, почему сегодняшний урок мы начали с этой песни?

Правильно. Слова к ней написал замечательный русский поэт Н.А. Заболоцкий.

Кто же он, этот человек, так трогательно написавший о женщине? Давайте познакомимся с ним поближе.

Литератор (слайды 4, 5, 6). Николай Алексеевич Заболоцкий родился 24 апреля (7 мая) 1903 года в Казани в семье земского врача. Его детство и годы учения в Уржумском реальном училище прошли в с. Сернур. В 1920 году он покинул родительский дом и направился сначала в Москву, а затем в Петроград, где поступил на отделение языка и литературы Педагогического института им. А.И. Герцена. Голод, неустроенная жизнь и порой мучительные поиски собственного поэтического голоса сопутствовали студенческим годам Заболоцкого. В 1926 – 1927 гг. - служба в армии.

Его первая книга называлась «Столбцы». Она состояла из 22 стихотворений. В этом сборнике город представлен чужим и зловещим, но по-особому живописным.

Чтение стихотворения «Новый быт».

В начале 1930-х годов Заболоцкий знакомится с работами Циолковского, близким, по его мнению, к мировоззрению как единой системе, где живое и неживое находятся в постоянном взаимопревращении. В его элегии «Вчера о смерти размышляя…» прослеживается связь человека с природой.

Чтение стихотворения «Вчера о смерти размышляя…»

В 1936 году поэт был вынужден принять участие в дискуссии о формализме, где он называет свое стихотворение «Север» как образец своей «простой, доступной для широкого круга читателей» поэзии. В 1937 году выходит его вторая книга, содержащая 17 стихотворений.

И вот наступил для поэта черный год.

19 марта 1938 года Заболоцкий был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и надолго оторван от литературы, от семьи, от свободного человеческого существования. Жесточайший допрос, продолжавшийся четверо суток и содержание в тюремной психиатрической больнице, но Заболоцкий проявлял необыкновенное мужество. В качестве обвинительного материала в его деле фигурировали злопыхательские критические статьи и обзорная «рецензия», существенно искажавшая идейную направленность его творчества.

По 1944 год поэт отбывал незаслуженное наказание в исправительно-трудовых лагерях на дальнем Востоке и в Алтайском крае, которые входили в ведомство ГУЛАГ. Что пришлось пережить за эти годы поэту, мы узнаем, заглянув в прошлое. Что же такое ГУЛАГ?

Историк (слайды 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения. В июле 1934 года ГУЛАГ включал в себя 780 небольших исправительных колоний, в которых содержалось 212 тыс. заключенных. К марту 1935 года в системе ГУЛАГа содержалось 965 тыс. спецпереселенцев. В лагерях были созданы тяжелейшие условия труда, применялись суровые наказания за малейшие провинности, была высока смертность от голода и болезней. Дешевый труд заключенных активно использовался для решения хозяйственных задач.

Чем отличались лагеря от традиционных мест заключения?

Во-первых, их «низовая ячейка» - лагерный пункт- «зона» - представлял собой обычно огороженную колючей проволокой территорию, где собственно и жили заключенные. Никаких капитальных сооружений в «зоне» не было, жили в деревянных бараках (норма - два квадратных метра на человека, реально же доходило и до одного), землянках, палатках. И это вне зависимости от климата, например, зимой в Магаданской области и в Якутии. Вмещала такая «зона» обычно от 100 до 1000 человек. Она была несоизмеримо дешевле тюремного здания на то же количество заключенных и в строительстве, и в эксплуатации.

Огромным преимуществом «зоны» в глазах партийного руководства было и то, что организовать её можно было очень быстро и практически где угодно и столь же быстро перенести на другое место. Действительно, это позволяло в кратчайшие сроки обеспечивать рабочей силой любые новые производственные проекты большевиков в любой точке страны.

Во-вторых, главной задачей лагерного руководства было выполнение производственных планов силами заключенных. Одним из самых тяжких преступлений заключенного в лагере считался отказ от работы. Специальные репрессивные меры предусматривались для «саморубов», то есть для тех, кто сам себя увечил, чтобы получить возможность не работать по инвалидности. Борьба с побегами объявлялась важной не только сама по себе, но и как элемент в системе мер по «сохранению трудфонда». К моменту образования ГУЛАГа в 1934 году его главными трудовыми резервами были крестьяне, жертвы насильственной коллективизации деревни. Тут же подоспел кировский поток, который вскоре перерос в «Великую чистку», нагнавшую в лагеря миллионы людей. Когда весьма скудный оперативно-агентурный учет антисоветского элемента был исчерпан, необоснованные аресты начали проводить в массовом порядке только лишь для выполнения лимитов. При производстве этих арестов не принимались во внимание ни возраст, ни прошлая и настоящая деятельность человека. Достаточно было случайно оказаться на рынке и попасть под облаву, для того чтобы быть арестованным и подвергнутым допросу по обвинению в антисоветской деятельности, шпионаже, принадлежности к контрреволюционной организации.

Документы во время облав у задержанных не проверялись, а после ареста арестованный попадал на “конвейер”, подвергался избиению и “давал” показания по заказу следователя. В феврале 1938 г. впервые в НКВД СССР был введен так называемый “массовый конвейер”. “Массовый конвейер” состоял в том, что в специально отведенное помещение ставились лицом к стене десятки арестованных, которым специально назначенный дежурный по “конвейеру” не давал спать и ложиться до тех пор, пока они не согласятся дать показания, требуемые следователем. “Упорствующие” арестованные на “конвейере” подвергались также избиениям, заковыванию в наручники или связыванию. Установлено большое количество случаев, когда арестованные выдерживались на “конвейере” по 30 – 40 суток без сна.

С тех пор и до смерти Сталина (1953) ГУЛАГ регулярно пополнялся жертвами очередных массовых кампаний.

В царской России заключенных было:

в 1912 году – 183 тыс. человек.

В Советском Союзе заключенных было:

в 1924 году – 86 тыс. человек,

в 1927 году – около 200 тыс. человек,

в 1937 году – около 16 млн. человек,

в 40-50 годы – около 17-22 млн. человек,

в 70 годы – около 3 млн. человек,

в 80 годы – около 4 млн. человек.

Начиная с 1936 года («ежовщина») и до смерти Сталина, режим ГУЛАГа систематически ухудшается. Особым репрессиям подвергаются политзаключенные.

Литератор (слайд 14). Работа в тяжелейших условиях на лесоповале, взрывных работах, строительстве железнодорожной магистрали отнимала много сил и времени. И все же он писал…

Именно в этот период Заболоцкий пишет одно из самых известных стихотворений «Метаморфозы», свидетельствующем о пристальном внимании поэта к вечным вопросам бытия.

Чтение стихотворения «Метаморфозы».

Период с 1937 по 1946 годы в творчестве Заболоцкого принято называть «периодом молчания». За этот промежуток времени было создано не так много стихотворений, но все же они были.

Чтение стихотворения «Лесное озеро».

В стихотворении развита тема взаимоотношений человека и природы: живой, бесконечно многообразной, изменяющейся, противоречивой. Природа в постоянном движении, занята, как человек, тяжким трудом.

А вокруг гибли люди от непосильного физического труда, голода и холода.

Историк (слайды 15, 16, 17). Жизнь в лагерях состояла из работы, работы, работы, из голода, холода. Видов работ очень много: тачку катать, носилки таскать, кирпичи разгружать голыми руками, таскать кирпичи на себе, заспинными носилками, ломать из карьеров камень и уголь, брать глину и песок, валить лес.

Ночью электричество гаснет. Все темно. Кормят – три черпака черной крапивной баланды, которая варилась из неочищенной мелкой картошки, если была – это было счастье, капуста черная, свекольная ботва, всякий мусор, вика, отруби.

Как одевались и обувались арестанты? Ходили кто в чем приехал, но одежда не вечная, все рвалось и изнашивалось. Бушлаты одного цвета, а рукава – другого. Иногда на бушлате столько заплат, что уже не видно его основы, или бушлат – огонь, лохмотья, как языки пламени. На ногах русские лапти или привязанный проволокой прямо к босой ноге кусок автопокрышки.

Репрессиям были подвергнуты 3 778 234 человека, из них 786 098 расстреляны. Депортировано 2 300 000 человек.

Волной репрессий до 1941 года было арестовано более 2 тысяч писателей, большая часть из которых была расстреляна или погибла в лагерях, а во время Великой Отечественной войны погибло около 1000 писателей.

Помимо И.В. Сталина, вина за репрессии была возложена на его ближайших помощников – В.М. Молотова, К.Е. Ворошилова, Л.М. Кагановича, А.А. Жданова, Н.С. Хрущева, Г.М. Маленкова, А.А. Андреева, М.И. Калинина, М.А. Суслова.

Осип Мандельштам (1891 – 1938 гг.) в 1934 г. арестован, выслан из Москвы. (В его защиту выступили Бухарин и Пастернак.) Второй арест в 1938 году, ГУЛАГ, где он и погиб (слайд 19). Арест за написанную осенью 1933 г. эпиграмму на Сталина.

Корнилов Борис Петрович расстрелян в 1938 году, он автор песни «Нас утро встречает прохладой» (слайд 20).

Николай Клюев расстрелян в 1937 году (слайд 21).

Литератор (слайды 22,23). Н. Заболоцкому повезло чуть больше других. Благодаря счастливому стечению обстоятельств он смог устроится чертежником в проектное бюро. Это и спасло ему жизнь в далеком дальневосточном крае.

В 1946 году Заболоцкий был реабилитирован и восстановлен в Союзе писателей. В его творчестве наметился значительный подъем. За период с 1946 по 1956 года была создана основная масса стихотворений. Казалось бы все хорошо, но…

Годы, проведенные в лагерях, постоянно напоминали о себе, даже спустя десятилетия.

Чтение стихотворения «Где-то в поле возле Магадана».

Это стихотворение обращено к самым тяжким временам в жизни страны, народа и в его собственной судьбе. Оно не было опубликовано при жизни поэта и впервые появилось в печати лишь в 1962 году. В центре внимания – «два несчастных русских старика» в лагере на Колыме, «вдалеке от родных и близких».

Поэт воспроизводит лишь один небольшой эпизод лагерного существования, дает краткую зарисовку того, как в этих нечеловеческих условиях иссякали душевные силы и сходили на нет человеческие жизни.

Ученик.

Двадцатый век. Еще бездомней,

Еще страшнее жизни мгла,

Еще чернее и огромней

Тень Люциферова крыла.

Сознанье страшное обмана

Всех прежних малых дум и вер,

И первый взлет аэроплана

В пустыню неизвестных сфер.

И отвращение от жизни,

И к ней безумная любовь.

И страсть, и ненависть к Отчизне,

И черная земная кровь

Сулит нам, раздувая вены,

Все разрушая рубежи,

Неслыханные перемены,

Невиданные мятежи.

Александр Блок.

Историк (слайд 24). На XX съезде КПСС произошло разоблачение культа личности Сталина и фактов массовых репрессий СССР в годы тоталитарного режима. Жизнь наладилась. Однако мы должны помнить свою историю, какой бы она ни была.

Историю, мой друг, нельзя остановить;

Тем более нельзя историю забыть!

Забыв свое «вчера» - предать грядущий день,

Взрастишь в своей душе невежество и лень.

Железнова Л.А.,

Краснослободская СОШ №1

Урок

«История политических репрессий и

сопротивления несвободе в СССР

(А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»)»

Цели урока: расширить понятия «тоталитарный режим», «тоталитарное общество»; показать, как тоталитарный режим влияет на судьбу человека, в частности на судьбу Александра Солженицына; подготовить учащихся к восприятию и пониманию рассказа А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

К уроку были даны задания:

1) прочитать рассказ «Один день Ивана Денисовича»;

2) отдельным учащимся подготовить сообщения о судьбе писателя;

3) группе учащихся проследить, как оказались в заключении главные герои рассказа;

4) ответить на вопрос: «В чём выразилась внутренняя свобода Ивана Денисовича Шухова?»

Оборудование. На уроке используется мультимедийный проектор (портреты А.И. Солженицына, понятия «тоталитарный режим», «тоталитарное государство», эпиграф к уроку).

План урока

- Расширить знания учащихся о понятиях «тоталитарный режим», «тоталитарное государство».

- Судьба Солженицына в тоталитарном государстве:

а) арест в 1945 году;

б) произведения писателя и высылка за границу.

- «Один день Ивана Денисовича» - отражение тоталитарного режима.

- Заключение.

История страны в памяти навсегда.

5. Домашнее задание.

Ход урока

Эпиграф к уроку:

Путем запугивания вы заставляете меня сознаться.

Какое, по-вашему, преступление более серьезно - то,

которое, как вы считаете, совершил я, или то,

которое сейчас совершаете вы?

А.И. Солженицын.

Из рассказов о допросе.

1. Тоталитарный режим - политический строй, при котором государственная власть в обществе сосредоточена в руках какой-либо одной группы (обычно политической партии), уничтожившей в стране демократические свободы и возможность возникновения политической оппозиции, полностью подчиняющей жизнь общества своим интересам и сохраняющей свою власть благодаря насилию, военно-полицейскому террору и духовному порабощению населения.

Тоталитарное государство – форма государства, характеризующаяся полным (тотальным) контролем со стороны органов государственной власти над всеми сферами жизни общества, фактической ликвидацией конституционных свобод и прав.

2. Слово учителя. Чем притягивает творчество Солженицына? Правдивостью, болью за происходящее, прозорливостью. Писатель, историк, он все время предупреждал нас: не потеряйтесь в истории.

Солженицын высоко ценил значение и роль писателей в жизни общества, он писал: «Скажут нам: что же может литература против безжалостного натиска открытого насилия? Не забудем, что насилие не живет одно и не способно жить одно: оно непременно сплетено с ложью. Нужно сделать простой шаг: не участвовать во лжи. Пусть это приходит в мир и даже царит в мире, - но не через меня».

Солженицын победил ложь.

Сообщение ученика. 12 февраля 1974 года А.И. Солженицын опубликовал обращение к интеллигенции, молодежи, ко всем соотечественникам «Жить не по лжи», в котором он призывал бороться с насилием в Советском Союзе. «Когда насилие в стране набирает силу, оно кричит: “Я - насилие! Разойдись, расступись – раздавлю!”»- пишет он. Власть к насилию всегда прибегает от немощи, неспособности управлять страной на основе законов. К насилию, чтобы поддерживать себя. Необходимо выглядеть прилично, поэтому оно прибегает ко лжи. В обращении Солженицын пишет: «…не каждый день и не на каждое плечо кладет насилие свою тяжелую лапу: оно требует от нас только покорности лжи, ежедневного участия во лжи - и в этом вся верноподданность. И здесь-то лежит пренебрегаемый нами самый простой, самый доступный ключ к нашему освобождению: личное неучастие во лжи!»

Учитель. Власти в этом обращении, призывавшем даже не к борьбе с насилием, а к нравственному поведению, увидели страшную крамолу. И в феврале этого же года писатель был арестован и насильно выслан за границу, к тому же в этом году на западе был опубликован его роман «Архипелаг ГУЛАГ», открывший всему миру правду о сталинских лагерях.