Василий Галин Запретная политэкономия красное и белое

| Вид материала | Документы |

- Василий Галин Запретная политэкономия Революция по-русски, 9888.76kb.

- Комфорт копенгаген, Стокгольм, Хельсинки, Турку, Порвоо, без ночных переездов, 122.77kb.

- Белое Санаторий «Озеро Белое», 166.19kb.

- Контрольная работа по истории Отечества на тему: Факторы победы Красной Армии в Гражданской, 120.66kb.

- Контрольная работа №1 по дисциплине «Политэкономия», 358.97kb.

- -, 388.72kb.

- Дайв-центр «полярный круг», белое море полезная информация Белое море, 155.26kb.

- Конспект лекций по дисциплине "политэкономия" для студентов 050107 заочной формы обучения, 908.57kb.

- Владимир Красное Солнышко крещение Руси; Ярослав Мудрый сын Владимира Красное Солнышко,, 77.19kb.

- Проект «Япония в Облаках» ! Премьера спектакля: театр «Белое Облако», 175.63kb.

243

промышленности, — вспоминал Деникин, — И дело, вырвавшееся из мертвящей обстановки военных канцелярий, пошло широким ходом... Я по непосредственному опыту, а не только по цифрам имею полное основание утверждать, что уже к концу 1916 года армия наша, не достигнув, конечно, тех высоких норм, которые практиковались в армиях союзников, обладала все же вполне достаточными боевыми средствами...»1130 Так, до мобилизации Путиловский завод почти не делал 6-дюймовых снарядов, после — он стал давать почти половину всего изготовленного в России их количества. После мобилизации всей оборонной промышленности к 1917 г. военное производство в России выросло в 2,3 раза, полностью удовлетворяя потребности фронта в оружии и боеприпасах. Производство одних снарядов выросло в 40 раз. Снарядов наделали столько, что их хватило на всю гражданскую войну и даже в 1941 г. Красная Армия использовала шрапнели 1917 года выпуска.

На обратную сторону политэкономии войны в своем докладе Николаю II указывал начальник главного артиллерийского управления (ГАУ) — генерал Маниковский. Его данные говорили о массовых злоупотреблениях среди российских промышленников, завышавших цены на свою продукцию. Так, только по артиллерийским выстрелам переплата к исходу 1916 г. составила 1094 млн. рублей.. Если на казенном заводе 122-мм шрапнель обходилась в 15 рублей, то частный завод получал 35 рублей, 76-мм — соответственно 10 и 15 рублей, 152-мм фугас — 42 и 70 рублей и т.д... 3-дюймовая пушка стоила 7 тыс. и 12 тыс. рублей... Маниковский отмечал: «Наша промышленность, особенно металлообрабатывающая, взвинтила цены на все предметы боевого снабжения до степени, ни с чем не сообразной... Хотя при сравнении заготовочных цен наших союзников с ценами нашей частной промышленности и выясняется, насколько дешевле им обходятся предметы боевого снабжения в сравнении с нами, но все же следует отметить, что в общем гг. промышленники — и наши, и в союзных странах — проявили неумеренные аппетиты к наживе»1131.

Действительно, «сверхприбыли не стеснялись грести предприниматели и во Франции, и в Германии, и в Англии. Так, французские фирмы по производству стали за год увеличили барыши вчетверо. А когда во Франции решили ввести дополнительный налог на сверхприбыли, то прикинули, что увеличение дохода фирм на 20-30% по сравнению с довоенным надо считать не «сверх», а «нормальным». И взяточничество там было вполне легальным — чиновнику, ведавшему распределением заказов, предлагали «войти в долю», по французским законам это не возбранялось, и парижские бизнесмены даже удивлялись, почему русские военные представители... отвергают подобные предложения»1132. Даже когда в конце 1917 г. во Франции вспыхнули забастовки рабочих, «некоронованные и даже не всегда гласные властители французского капитала продолжали наживаться на военных заказах»1133. В Англии предприниматели для извлечения дополнительной прибыли задерживали поставки в ожидании повышения цен или снижали расценки в ответ на повышение рабочими выработки (к чему призывало рабочих прави-

244

тельство). Контроль за прибылью распространялся на поставки только для своей армии. На поставки союзникам норма прибыли повышалась в среднем на 20%. В то же время во Франции и Англии действовали строгие законы, ограничивающие рост заработной платы...

Русский военный агент во Франции А. Игнатьев вспоминал: «Третий год войны разрушил все мои о ней представления. Она обратилась в какое-то мировое предприятие, в котором тыл открывал с каждым днем все новые возможности легкой наживы и спекуляции. Мне, воспитанному на скромных началах, французская бережливость и экономия казенных средств в первые месяцы войны приходились особенно по вкусу. Теперь же, когда и промышленники, и банкиры, наживавшиеся на казенных заказах, влезли в роскошные служебные кабинеты, а французские министерства по их примеру реквизировали для себя целые особняки и отели, — бороться с организованной в государственных масштабах спекуляцией становилось все труднее. Франция уже изменяла свое лицо»1134.

Погоня за сверхприбылью захлестнула даже такой вышколенный экономический механизм, как германский. По словам Людендорфа, «прибыль, граничащая с ростовщичеством, не могла быть терпима... я глубоко сожалел о том, что нам не удалось ее искоренить... Спекуляция за счет войны представляет собой отвратительное явление, приносящее своим разлагающим влиянием неисчислимый вред»1135. Людендорф продолжал: «Торговля из-под полы и спекуляция приняли с течением времени отвратительные формы и разлагающе действовали на нашу нравственность... Многократные предложения имперскому канцлеру... искоренить торговлю из-под полы, а также чрезмерную предпринимательскую прибыль и заработную плату, как того требовало сохранение нашей боеспособности, остались безрезультатными»1136.

В России существовали свои механизмы получения сверхприбыли и «чиновничьей доли», чему способствовало распределение заказов военного министерства через «общественные» Военно-промышленные комитеты, многие заказы просто разворовывались, а в России даже отсутствовала статья о наказании за коррупцию. «Когда сидишь в Ставке, видишь, что армия воюет, как умеет и может; когда бываешь в Петрограде, в Москве, вообще в тылу, видишь, что вся страна... ворует. Все воруют, все грабят, все хищничают. И не надо очень глубоко вдумываться, чтобы понять еще больший ужас: страна ворует именно потому, что армия воюет; а армия воюет потому, что страна в лице своих буржуазных правителей предпочитает воровать... Бешеные цены, которые платит казна за все, создает у всех на глазах молниеносных миллионеров, иногда в несколько часов... Лицемерный крик «Все для войны!» искренен только у несмышленых или наивных единиц; массы грабителей и воров держат его искусственно на высоких нотах патриотизма. В этой стране нет понимания ее собственных интересов, потому что у массы нет понимания самой страны. Россия, как таковая, всем чужда; она трактуется как отвлеченная категория. Все казенное и народное — это мешок, из которого

245

каждый черпает, сколько может захватить... «Черт с ними со всеми, лишь бы сейчас урвать» — вот девиз нашего массового государственного и народного вора...» Россия — это «страна, где каждый видит в другом источник материальной экслуатации, где никто не может заставить власть быть сколько-нибудь честной...»1137

М. Лемке продолжал: «Торгово-промышленный класс... Без органов и организации он крепко объединился и разоряет страну, как дикарь. Все это возможно в такой стране, где нет разумной и знающей жизнь власти, ни любви к родине, ни понимания своих элементраных гражданских обязанностей... Государственная Дума не внесла в это дело корректив: она принципиально высказалась против крутых административных мер..., и не указала ни на какие другие меры... Россия попала в безвыходное положение... Мы летим на всех парах к какому-то страшному краю, к тому ужасному концу, который никому неясен, но неизбежен... »1138

«В конце ноября 1916 года с кафедры Государственной Думы были оглашены некоторые «военные прибыли» за отчетные 1915-1916 гг.: Товарищество Рябушинских — 75% чистой прибыли; Тверская мануфактура—111%; Товарищество меднопрокатного завода Кольчугина—12,2 миллионов рублей, при основном капитале 10 миллионов»1139. Валовая прибыль пяти крупнейших акционерных обществ Урала: «Богословское общество, имевшее в 1913 г. около 4 млн. валовой прибыли, получило в 1916 г. свыше 10,5 млн; Белорецкое общество, имевшее в 1913 г. 0,86 млн. руб., в 1916 г. — 2,17 млн и т.д. В общем, за два года войны валовая прибыль увеличилась в три раза»1140. При этом объемы производства этих обществ в натуральном выражении сократились1141.

Главное артиллерийское управление (ГАУ) под руководством генерала Маниковского разработало программу полной мобилизации промышленности, которая тесно перекликалась с появившимися два года спустя «тезисами» В. Ленина: «Все воюющие государства, испытывая крайние тяготы и бедствия войны, испытывая — в той или иной мере — разруху и голод, давно наметили, определили, применили, испробовали целый ряд мер контроля, которые почти всегда сводятся к объединению населения, к созданию или поощрению союзов разного рода, при участии представителей государства, при надзоре с его стороны и т.п. Все такие меры контроля общеизвестны, об них много говорено и много писано, законы, изданные воюющими передовыми державами и относящиеся к контролю, переведены на русский язык или подробно изложены в русской печати... Если бы действительно наше государство хотело деловым, серьезным образом осуществлять контроль, если бы его учреждения не осудили себя, своим холопством перед капиталистами, на "полную бездеятельность», то государству оставалось бы лишь черпать обеими руками из богатейшего запаса мер контроля, уже известных, уже примененных. Единственной помехой этому, — помехой, которую прикрывают от глаз народа кадеты, эсеры и меньшевики, — было и остается то, что контроль обнаружил бы бешеные прибыли капиталистов и подорвал бы эти прибыли»1142.

246

Инициативы начальника ГАУ А. Маниковского встречали ожесточенное сопротивление промышленников. На защиту последних неожиданно встал Николай II. На причину этого проливает свет разговор А. Маниковского (М) с Николаем II (Н):

«(H) На вас жалуются, что вы стесняете самодеятельность общества при снабжении армии,

(М) Ваше величество, они и без того наживаются на поставке на 300%, а бывали случаи, что получали даже более 1000% барыша*,

(Н) Ну и пусть наживают, лишь бы не воровали.

(М) Ваше Величество, но это хуже воровства, это открытый грабеж.

(Н) Все-таки не нужно раздражать общественное мнение»1'43.

Н. Яковлев приходит к очевидному выводу — Николай стремился откупиться от буржуазии «в экономическом отношении, чтобы ослабить ее политическое давление»1144.

Такое «умиротворение» либеральной общественности и буржуазии за счет разорения экономики государства привело к все углубляющемуся массовому обнищанию населения. Рабочие ответили ожесточением стачечной борьбы. Количество стачек за 2 первые года войны выросло почти в 20 раз**. Ситуация резко осложнялась тем, что «милитаризация промышленности легла тяжким бременем на население, — отмечал Деникин, — ибо, по исчислениям министра Покровского, армия поглощала 40-50% всех материальных ценностей, которые создавала страна... В социальном отношении война углубила рознь между двумя классами — торгово-промышленным и рабочим, доведя до чудовищных размеров прибыли и обогащение первых и ухудшив положение вторых приостановкой некоторых профессиональных гарантий, ввиду военного положения, прикреплением военнообязанных к определенным предприятиям и более тяжелыми условиями жизни, ввиду общего повышения цен и ухудшения питания»1143. В результате в 1916 г. количество бастующих выросло по сравнению с 1915 году почти в два раза: с 571 тыс. до 1172 тыс. человек.

Не способное ограничить сверхприбыли и аппетиты промышленников, правительство попыталось хотя бы частично снизить масштабы спекуляции, прямо ведущей к разрушению экономики страны. Шагом на этом пути стала реализация предложения генерала Алексеева по созданию особой оперативно-следственной комиссии генерала Н. Батюшина. В нее вошли лучшие специалисты контрразведки для борьбы с саботажем и экономическими диверсиями. В. Шамбаров пишет: «...Работать она начала очень результативно. Был арестован банкир Д.И. Рубинштейн, связанный с продажей за границу зерна, перекачкой за рубеж

* По данным военного министра Шуваева, «300-400% наживы с военных заказов являются обычными; а иногда эта прибыль доходит до 1000-1200%». (Лемке М.К..., 1916, с. 485.)

** Если в августе — декабре 1914, по официальным данным, произошло 70 стачек, то в 1915 — 957, в 1916— 1416.

247

денег и ценностей, игрой на понижение русских ценных бумаг. А заодно и владелец контрольного пакета акций самой популярной газеты «Новое Время», заливавшей страну потоками грязи и «негатива»... Открылось дело уральских предпринимателей, вывозивших за рубеж золото и ценные легирующие добавки в неотработанных шлаках. В Одессе зацепили заводчиков Шапиро, Раухенберга и Шполянского, сбывавших «налево» стратегическое сырье. Открылось «дело мукомолов», завязанных со спекуляциями хлебом на Волге. Заинтересовались фирмой Нобеля, вывозившей через нейтралов керосин. Арестовали братьев Животовских, организовавших мощнейший канал контрабандного вывоза сахара через Персию (чистый «навар» от этого, только у самих Животовских, составил за год 75 млн. руб.). А от них потянулась ниточка к «Всероссийскому обществу сахарозаводчиков»... А дальше открылось, что сахарозаводчики связаны с... Внешторгбанком и Международным банком, и во втором из них при обыске нашли документы, подтверждающие агентурную информацию о контактах с немцами... Причем, выяснилось, что после ареста Рубинштейна как раз «Всероссийское общество сахарозаводчиков» сразу перекупило акции «Нового Времени». Как все знакомо, не правда ли?» — замечает В. Шамбаров1146.

Однако «...все это кончилось... ничем. Ни одно из перечисленных дел не дошло даже до суда... Перевод денег и продажа продовольствия в нейтральные страны преступлением не являлись... Оперативную информацию, полученную от агентуры или от расколовшихся арестованных, прокуратура и судебные следователи доказательствами не признавали. Впрочем, хватало и строгих доказательств — по делам сахарозаводчиков и банкиров были изъяты целые вагоны уличающих их документов, — но продолжает В Шамбаров, — тем временем на комиссию подняла вой вся общественность!... Давление пошло со всех сторон... Либералы обвиняли комиссию Батюшина в "беззакониях", обыски и изъятия документов трактовались как разгул реакции и общенациональные трагедии». Николай II не решился идти на обострение отношений с «деловым миром» и закрыл все дела, в его резолюции указывалось: «Дело сахарозаводчиков прекратить, водворить их на места жительства, где усердною работою на пользу Родине пусть искупают свою вину, ежели таковая за ними и была». Саму комиссию Батюшина постарались смешать с грязью... вплоть до возбуждения встречных исков о «незаконных» арестах и обысках...»1147

Полным провалом закончилась и попытка А. Маниковского реализовать его «Программу» мобилизации промышленности, усилия ГАУ «находили лишь слабый отклик в правительственных кругах, напротив, гг. промышленники пользовались там особым покровительством и всегда умели находить верный путь к осуществлению своих планов... Лучшей иллюстрацией к этому может служить то обстоятельство, что тотчас же после февральского переворота гг. промышленники настояли на образовании особой комиссии с преобладанием их для уничтожения казенного строительства, что и было ими успешно выполнено»1148.

248

Действительно, после Февральской революции первым делом либеральная демократия взяла реванш и сняла все государственные ограничения на частный бизнес. Это привело к бешеному росту спекуляций и инфляции. Так, например, министр юстиции Временного правительства В. Переверзев на III-м съезде военно-промышленных комитетов в мае 1917 г. докладывал: «Спекуляция и самое беззастенчивое хищничество в области купли-продажи заготовленного для обороны страны металла приняли у нас такие широкие размеры, проникли настолько глубоко в толщу нашей металлургической промышленности и родственных ей организаций, что борьба с этим злом, которое сделалось уже бытовым явлением, будет не под силу одному обновленному комитету металлоснабжения»1149. При этом «петроградская власть больше всего боялась обвинения в недостаточной демократичности»1150.

С другой стороны, по свидетельству А. Деникина, в промышленности «...повторилась история с командным составом армии: организационно-технический аппарат был разрушен. Началось массовое изгнание лиц, стоявших во главе предприятий, массовое смещение технического и административного персонала. Устранение сопровождалось оскорблениями, иногда физическим насилием, как месть за прошлые фактические и мнимые вины. Часть персонала уходила добровольно, не будучи в состоянии переносить того тяжелого нравственного положения, в которое ее ставила рабочая среда. При нашей бедности в технически образованных людях эти методы грозили непоправимыми последствиями. Как и в армии, комитеты избирали и ставили на места ушедшего персонала зачастую совершенно неподготовленных и невежественных людей. Местами рабочие захватывали всецело в свои руки промышленные предприятия — без знания управления ими, без оборотных средств, ведя их к гибели, а себя — к безработице и обнищанию. В уральской промышленности, например, из 20 руководителей предприятий к середине 1917 года осталось 4»1151.

Деникин объяснял провал либеральной экономической политики Временного правительства тем, что «особенно разрушительное влияние на промышленность оказали чудовищные требования повышения заработной платы, несообразованные ни с ценой жизни, ни с продуктивностью труда, ни с реальными платежными способностями предприятий, — требования, значительно превосходившие всякие сверхприбыли... Сообразно с таким направлением промышленной деятельности и психологии рабочих масс, предприятия стали гибнуть, в стране появился громадный недостаток предметов первой необходимости, и цена на них возросла до крайних пределов. Как один из результатов такого расстройства хозяйственной жизни страны — рост цен на хлеб и нежелание деревни давать городу продовольствие»1152.

Поясняя свою мысль, Деникин приводил следующий пример: «В Донецком бассейне 18 металлургических предприятий, владея основным капиталом в 195 млн. рублей, за последний год получили 75 млн. валовой прибыли и выдали дивиденд на 18 млн. руб; между тем рабочие требовали

249

увеличения заработной платы на 240 млн. Промышленники в ответ предлагали прибавку в сумме 64 млн., но рабочие и слышать не хотели об этом». В общем, «ставки рабочей платы возросли на 200-300%, а прядильщикам московской текстильной промышленности — и на 500% в сравнении с 1914 г.»1153 Причиной опережающего роста требований повышения заработной платы стала галопирующая инфляция — рост товарных цен составил почти 1000%1154, то есть в разы опережал рост заработной платы. Причем наибольший рост цен был на товары первой необходимости, он значительно превышал общий уровень инфляции.

В этот период промышленники уже почти не шли на компромисс с рабочими, даже при крайне умеренных требованиях со стороны последних. Так, по свидетельству Н. Суханова: «Пароходная фирма, имевшая за год прибыль в 2,5 млн. рублей, объявила локаут рабочим и служащим, предъявившим требование прибавок в общей сумме на 36 тыс. рублей»1155. Объявление локаутов и закрытие предприятий в ответ на требования рабочих о повышении заработной платы стали повсеместными. И объяснялись они не столько требованиями рабочих, сколько темпами роста инфляции, при которых промышленное производство становилось экономически невыгодным. Временное правительство своей либеральной политикой всего за несколько месяцев само загнало себя в тупик. С апреля 1917 г. начинается всплеск закрытия крупных и средних предприятий. В мае 1917 года было закрыто 108 заводов.

Количество закрытых до июля 1917 г.* и национализированных с ноября 1917 г. предприятий

«Московская металлообрабатывающая промышленность уже в апреле снизила выпуск продукции на 32%, производительность петро-

* Далеко не полный перечень только зарегистрированных закрытий предприятий. (Деникин А.И. (I)..., с. 160.)

250

градских фабрик и заводов снизилась на 20-40%, добыча угля и общая производительность Донецкого бассейна к июлю — на 30% и т.д. Расстроилась добыча нефти на бакинских и грозненских промыслах». Летом простаивали уже 40% металлургической промышленности и 20%) — текстильной, к июлю было закрыто 20% всех петроградских промышленных заведений. Временное правительство в этих условиях было вынуждено расширить регулирующую деятельность государства, введя госмонополию на ключевые продукты питания и потребительские товары, в том числе и на уголь. В это время кризис начинал приобретать обвальный характер. Промышленное производство за 1914-1917 годы сократилось на четверть: спад добычи железной руды составил 43%, выплавки стали — 28%, производства хлопчатобумажных тканей — 47%, на треть упал сбор зерна1156.

После Октябрьской революции, несмотря на лозунги об отмене частной собственности, ликвидировать ее полностью большевики не собирались. Однако, как отмечает С. Кара-Мурза: «В промышленности события пошли не так, как задумывалось, начался процесс двух типов — "стихийная" и "карательная" национализация»:

Стихийная национализация проходила под лозунгом рабочих «все наше», который по смыслу был аналогичен лозунгу крестьян «земли и воли». Английский историк Э. Карр в своем грандиозном труде1157 писал, что в первые месяцы после Октября: «Большевиков ожидал на заводах тот же обескураживающий опыт, что и с землей. Развитие революции принесло с собой не только стихийный захват земель крестьянами, но и стихийный захват промышленных предприятий рабочими. В промышленности, как и в сельском хозяйстве, революционная партия, а позднее и революционное правительство оказались захвачены ходом событий, которые во многих отношениях смущали и обременяли их, но, поскольку они [эти события] представляли главную движущую силу революции, они не могли уклониться от того, чтобы оказать им поддержку»1158. А. Рыков признавал в мае 1918 г., что «этот совершенно неоформленный метод перехода отдельных предприятий в руки рабочих стал исчезать только в последнее время. Первые месяцы прошли в борьбе, в столкновениях на каждой фабрике, на каждом заводе между администрацией и рабочими. Национализация производилась независимо от вопросов снабжения, от хозяйственных соображений...»1159 Стремительный развал промышленности привел большевистское правительство к необходимости быстро «навести порядок» в отношениях собственности, распустить заводские комитеты и «разъяснить» рабочим, что заводы и фабрики принадлежит не им, а государству1160.

Другой мерой, направленной на подавление стихийной национализации, было введение понятия карательной национализации, которая началась с принятия 17 декабря 1917 г. «Декрета о рабочем контроле». Согласно декрету, национализации подлежали промышленные пред-

251

приятия, владельцы которых противодействовали рабочему контролю. «Рабочий контроль» стал результатом эволюционного развития «рабочих групп военно-промышленных комитетов», созданных по инициативе промышленников в конце 1915 г. для «дисциплинирования» рабочих.

Сразу после Февральской революции деятельность «рабочих групп» приобрела прямо противоположный характер, теперь уже рабочие пытались контролировать и «дисциплинировать» промышленников. О причинах такого перелома в апреле 1917 г. писал С. Войтинский: «...У рабочих было стремление сохранить производство, повысить выработку — особенное предприятиях, работавших на оборону»1161. Эти тенденции были закреплены в декларации Временного правительства от 6 мая, в которой говорилось: «Правительство будет неуклонно и решительно бороться с хозяйственной разрухой страны дальнейшим проведением и государственного и общественного контроля над производством, транспортом, обменом и распределением продуктов...»11б2 Тогда же Временное правительство попыталось развить участие рабочих в управлении предприятием в виде «согласительных комиссий» и «совместных совещаний» предпринимателей и рабочих.

Однако на практике эти начинания оказались лишь благими пожеланиями. В. Ленин отмечал в сентябре 1917 г., в статье «Грозящая катастрофа и как с ней бороться»: «Происходит повсеместный, систематический, неуклонный саботаж всякого контроля, надзора и учета, всяких попыток наладить его со стороны государства... Современный, новейший, республиканско-демократический саботаж всякого контроля, учета, надзора состоит в том, что капиталисты на словах "горячо" признают "принцип" контроля и необходимость его, но только настаивают на "постепенном", планомерном, "государственно-упорядоченном' введении этого контроля. На деле же этими благовидными словечками прикрывается срыв контроля, превращение его в ничто, в фикцию, игра в контроль, оттяжки всяких деловых и практически серьезных шагов, создание необыкновенно сложных, громоздких, чиновничье-безжизненных учреждений контроля, которые насквозь зависимы от капиталистов и ровнехонько ничего не делают и делать не могут»1163.

Выводы лидера большевиков подтверждали меньшевики и эсеры, которые указывали на полную «бездеятельность образованных при правительстве центральных органов регулирования экономической жизни»1164. Даже генерал А. Деникин был вынужден признать, что: «...когда жизнь разбивала иллюзии, когда беспощадный экономический закон мстил дороговизной, голодом, безработицей, то большевизм с еще большей убедительностью настаивал на необходимости восстания, указывая и причины народного бедствия, и способы их устранения. Причины — политика Временного правительства, «отстаивающего восстановление буржуазной кабалы», саботаж: предпринимателей и попустительство революиионной демократии...»1165

Сущность рабочего контроля передает С. Кара-Мурза: «С весны 1918 г. ВСНХ в случае, если не удавалось договориться с предпринимателями

252

о продолжении производства и поставках продукции, ставил вопрос о национализации. Невыплата зарплаты рабочим за один месяц уже была основанием для постановки вопроса о национализации, а случаи невыплаты за два месяца подряд считались чрезвычайными... Декреты о национализации всегда указывали причины, вызвавшие или оправдывающие эту меру. Первыми национализированными отраслями были сахарная промышленность (май 1918 г.) и нефтяная (июнь). Это было связано с почти полной остановкой нефтепромыслов и бурения, брошенных предпринимателями, а также с катастрофическим состоянием сахарной промышленности из-за оккупации Украины немецкими войсками»1166.

На основную причину национализации указывал Э. Карр: «Требуя национализации, обращаясь в Совет, в профсоюз или в правительство, рабочие стремились прежде всего сохранить производство (в 70% случаев эти решения принимались собраниями рабочих потому, что предприниматели не закупили сырье и перестали выплачивать зарплату, а то и покинули предприятие). Вот первый известный документ — просьба о национализации фирмы "Копи Кузбасса" — резолюция Кольчугинского совета рабочих депутатов 10 января 1918 г.: «Находя, что акционерное общество Копикуз ведет к полному развалу Кольчугинский рудник, мы считаем потому, что единственным выходом из создавшегося кризиса является передача Копикуза в руки государства, и тогда рабочие Кольчугинского рудника смогут выйти из критического положения и взять под контроль данные предприятия». Но если говорить не о поводе, а о реальной причине, то она была в том, что ряд владельцев крупных предприятий повели дело к распродаже основного капитала и ликвидации производства. Так, например, был национализирован завод "АМО" (на базе которого вырос ЗИЛ). Его владельцы Рябушинские, получив еще из царской казны на строительство 11 млн. руб., истратили деньги, не построив цехов и не поставив уговоренные 1500 автомобилей. После Февраля хозяева пытались закрыть завод, а после Октября скрылись, поручив дирекции закрыть завод из-за нехватки 5 млн. руб. для завершения проекта. По просьбе завкома, Советское правительство выдало эти 5 млн. руб., но дирекция решила истратить их на покрытие долгов и ликвидировать предприятие. В ответ завод АМО был национализирован»1167.

Национализация носила вынужденный характер, этот факт подчеркивал и Л. Троцкий: «Та массовая поголовная национализация, которую мы проводили в 1917-1918 гг.» совершенно не отвечала организационным возможностям рабочего государства, которые «чрезвычайно отставали от суммарной национализации. Но суть-то в том, что эту национализацию мы производили под давлением гражданской войны...»1168 Сплошная национализация не планировалась большевиками, наоборот они всеми силами боролись с подобными стихийными инициативами рабочих:

«История оставила замечательные по смыслу и стилю документы, — замечает С. Кара-Мурза, — письма рабочих собраний с просьбой

253

взять их завод или шахту в казну. Ленин сдерживал этот порыв, но сдерживал, не доводя до разрыва, не обескураживая людей. Выступая в апреле 1918 г., Ленин сказал: «Всякой рабочей делегации, с которой мне приходилось иметь дело, когда она приходила ко мне и жаловалась на то, что фабрика останавливается, я говорил: вам угодно, чтобы ваша фабрика была конфискована? Хорошо, у нас бланки декретов готовы, мы подпишем в одну минуту. Но вы скажите: вы сумели производство взять в свои руки и вы подсчитали, что вы производите, вы знаете связь вашего производства с русским и международным рынком? И тут оказывается, что этому они еще не научились, а в большевистских книжках про это еще не написано, да и в меньшевистских книжках ничего не сказано». И в апреле 1918 г. меньшевики в газете «Вперед» заявили о солидарности с левыми коммунистами: «Чуждая с самого начала истинно пролетарского характера политика Советской власти в последнее время все более открыто вступает на путь соглашения с буржуазией и принимает явно антирабочий характер... Эта политика грозит лишить пролетариат его основных завоеваний в экономической области и сделать его жертвой безграничной эксплуатации со стороны буржуазии»1169. Действительно, до марта 1918 г. Госбанк выдал крупные средства в виде ссуд частным предприятиям. «В целом, в основу политики ВСНХ была положена ленинская концепция «государственного капитализма», готовились переговоры с промышленными магнатами о создании крупных трестов с половиной государственного капитала (иногда и с крупным участием американского капитала). Это вызвало резкую критику «слева» как отступление от социализма, своего рода «Брестский мир в экономике»1170.

Организованный характер карательная национализация получила лишь «после заключения Брестского мира (когда) немецкие компании начали массовую скупку акций главных промышленных предприятий России. На I Всероссийском съезде СНХ 26 мая 1918 г. говорилось, что буржуазия «старается всеми мерами продать свои акции немецким гражданам, старается получить защиту немецкого права путем всяких подделок, всяких фиктивных сделок». Предъявление к оплате акций германским посольством наносило России лишь финансовый ущерб. Но затем выяснилось, что акции ключевых предприятий накапливались в Германии. В Берлине велись переговоры с германским правительством о компенсации за утраченную в России германскую собственность. В Москву поступили сообщения, что посол Мирбах уже получил инструкции выразить Советскому правительству протест против национализации "германских" предприятий. Возникла угроза утраты всей базы российской промышленности»1171.

И 28 июня 1918 г. вышел указ «о национализации крупнейших предприятий»1172, «После риторических заявлений о национализации как средстве «упрочения диктатуры пролетариата и деревенской бедноты» в указе говорилось, что до того, как ВСНХ сможет наладить управление

254

производством, национализированные предприятия передаются в безвозмездное арендное пользование прежним владельцам, которые по-прежнему осуществляют финансирование производства и извлекают из него доход. То есть, юридически закрепляя предприятия в собственности РСФСР, декрет не влек никаких практических последствий в экономической сфере. Он лишь в спешном порядке отвел угрозу германского вмешательства в хозяйство России»1173.

Только во второй половине 1918 г. в связи с обострением гражданской войны и иностранной интервенции начнется тотальная национализация, которая будет связана с введением политики «военного коммунизма». «Она предусматривала ускорение национализации не только крупных и средних, но и почти всех мелких предприятий в промышленности и торговле; установление жесткой централизации и натурализации хозяйства; свертывание товарно-денежных отношений и соответствующих им финансово-кредитных институтов; государственное распределение сырья и продовольствия; распространение натуральной в основном и уравнительной по сути своей оплаты труда рабочих и служащих»1174. Национализация стала преследовать «цель организации отдельных отраслей производства, улучшения снабжения предприятий сырьем и топливом, поднятия производительности труда и нормализации самого производства»1175.

Интервенция и гражданская война вели страну к неминуемой экономической катастрофе. В 1919 г. все домны страны потухли, замер транспорт, 58% паровозного парка вышло из строя, на треть сократилась валовая продукция сельского хозяйства. Остро ощущался недостаток товаров первой необходимости: мыла, спичек, мануфактуры и т.п. Производство нефти к 1920 г. по сравнению даже с 1918 г. сократилось в 2,4, угля в 4,3 раза. По сравнению с 1913 г. промышленное производство сократилось в 7 раз, причем продукция крупной промышленности в 1920 г. составляла 12,8% довоенной, а мелкой — 44%1176.

Производство промышленной продукции в 1920 г. по отношению к 1913, в %.

| | 1920/1913 |

| Спички | 20 |

| Хлопок | 12 |

| Текстиль | 9,7 |

| Сахар | 6 |

| Прокат | 4,5 |

| Пряжа | 3,8 |

| Чугун | 2,1 |

255

Экономический кризис достиг апогея, нормальные рыночные механизмы уже не работали. В этих условиях советское правительство пошло на дальнейшее ужесточение мобилизационной политики — 29 ноября 1920 г. было принято постановление ВСНХ «О национализации мелкой и средней промышленности»: национализации подлежали все предприятия с количеством рабочих «свыше 5 человек с двигателем или 10 человек без двигателя».

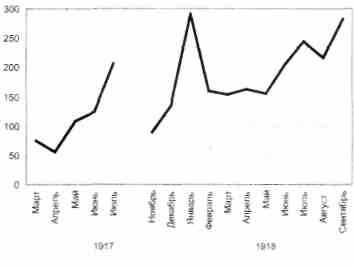

О динамике национализации промышленности дает представление график количества закрытых и национализированных предприятий. Не обладая абсолютной точностью, он тем не менее демонстрирует, что на первом этапе гражданской войны 1917-1918 гг. стихийная и карательная национализация имели весьма ограниченные масштабы. Масштабная национализация 1919-1920 гг. носила мобилизационный характер страны ведущей тотальную войну за свое выживание. Она стала ответной мерой на обострение гражданской войны и интервенции. Около 1/3 предприятий было, видимо, полностью разрушено (утрачено) во время гражданской войны.

Количество закрытых (до ноября 1917 г.)

и национализированных (после ноября 1917 г.) предприятий

из общего количества крупных предприятий в 1916 г.1177

В конце стоит отметить, что национализацию рассматривают, как одну из основных причин гражданской войны. Несомненно, что в значительной мере так и было, но как пишет Деникин: «Надежды оптимистов, с одной стороны, и страхи левых кругов, с другой, что национализация создаст «прочные части» (по терминологии слева — контрреволюционные), быстро рассеялись»1178.

256