Методическая разработка для учителей

| Вид материала | Методическая разработка |

- Методические рекомендации для учителей с. 25 -28 Приложение, 2951.98kb.

- Методические рекомендации для учителей с. 25 -28 Приложение, 2745.89kb.

- Пояснительная записка. Методическая разработка на тему: «Профессиональная направленность, 187.77kb.

- Муниципальное Образовательное Учреждение лицей №23 г. Сочи методическая разработка, 233.75kb.

- Учитель Тарачкова Екатерина Владимировна методическая разработка, 107.93kb.

- Дубская Наталья Александровна Челябинск методическая разработка, 101.6kb.

- Методическая разработка на тему, 461.38kb.

- Методические основы технической подготовки футболистов 13 глава тактическая подготовка, 604.44kb.

- «Кругосветное путешествие Ч. Дарвина», 202.01kb.

- Богдановой Татьяны Александровны. Псков, 2010. Уважаемые студенты! Данная методическая, 564.44kb.

Второй (практический) тур:

Экология города

Цель второго тура — выявить у учащихся не только теоретические знания, но и навыки географов-практиков.

Условно задания нынешнего практического тура можно объединить под общим заголовком «Экология города» (от антропогенного рельефа и загрязнения природной среды до качества жизни населения).

Этапы (точки) располагались в различных частях города и были приурочены к интересным историческим, культурным, физико- и экономико-географическим объектам. Итоговое задание было рассчитано на синтетическое восприятие города и обобщение маршрута.

Определенные сложности вызвало, например, построение простейшего гипсометрического профиля даже не на основании визуальной съемки, а с использованием карты (точка «Парк Победы»). Зачастую из виду упускались ключевые компоненты окружения — как явные (свалки в Больших ключах или колесо обозрения в Парке Победы), так и косвенные, например «говорящий» топоним Силикатные озера.

|

Барельеф |

Теоретические вопросы, включенные в задания II тура, не вызвали у участников существенных затруднений. Как правило, ответ на них требовал от школьников всего лишь общей географической эрудиции, не намного выходящей за рамки школьной программы.

Задание 1.

Атмосфера: воздух в городе

Точка «Верхний парк»

| Для выполнения задания на этой точке вам необходим компас. Получите его (один на команду) у членов жюри. 1. Подойдите к метеопункту. По флюгеру, установленному на метеопункте, определите преобладающее в данный момент направление ветра. Переведите его в градусы.

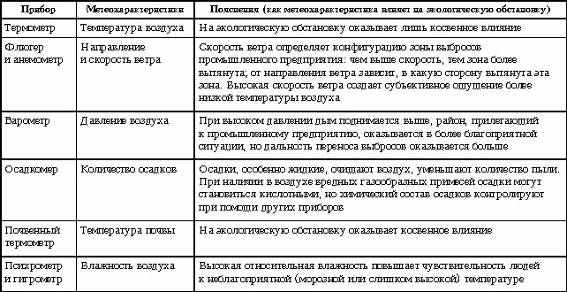

2. Посмотрите на фрагмент карты левобережной части Липецка. На ней показан ареал распространения выбросов Новолипецкого металлургического комбината при штилевой погоде*. Какова конфигурация ареала в настоящий момент? Нанесите контуры на карту. 3. Перечислите приборы, которыми обычно бывает укомплектован метеопункт. Для измерения каких метеорологических характеристик они используются? Какие из этих характеристик особенно важно наблюдать для составления прогноза экологической ситуации в городе и почему? Ответы и краткие пояснения занесите в таблицу.

* На карте, розданной участникам олимпиады, «штилевой» ареал был, разумеется, показан окружностью с центром близ главных труб комбината. |

В ходе выполнения заданий проверялись простейшие навыки ориентирования (определение азимутов, привязка к местности с помощью карты или плана), умения определять направление ветра, понимание связи «метеорологических» румбов и геометрической градусной шкалы. Исходя из направления и силы ветра школьники моделировали (приблизительно, разумеется) «след» комбината-загрязнителя над городом и пригородными территориями. Последняя часть задания была нацелена на выявление конкретных знаний о технике метеонаблюдений и понимания значимости метеорологической ситуации для большого промышленного города.

Пример заполнения таблицы

Задание 2.

Гидросфера и литосфера: гидрогеология города

Точка «Нижний парк»

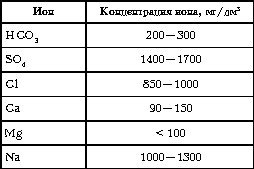

| 1. Вы находитесь около источника минеральной воды «Липецкая». С использованием таблицы ее химического состава определите, к какому типу минеральных вод она относится.

2. Нарисуйте приблизительную гидрогеологическую схему скважины. Какие горные породы могут участвовать в процессе минерализации? 3. Какой еще источник минеральных вод на территории России начали использовать приблизительно в то же время, что и липецкий. В чем сходство и различие их исторических судеб? |