Особенности нарушений высших психических функций и их восстановление у лиц с правополушарными очаговыми поражениями мозга (в условиях Севера)

| Вид материала | Автореферат диссертации |

- Лиц с нарушениями речи, 664.53kb.

- Концепция А. Р. Лурия о трех основных структурно-функциональных блоках мозга. Какие, 29.54kb.

- Рабочей программы учебной дисциплины основы нейропсихологии уровень основной образовательной, 49.86kb.

- Механизмы нарушений развития высших психических функций и речи у детей и возможности, 443.82kb.

- Приказ от 28 декабря 1998 года n 383 Оспециализированной помощи больным при нарушениях, 739.78kb.

- Приказ от 28 декабря 1998 г. N 383 о специализированной помощи больным при нарушениях, 697.49kb.

- Тематический план лекций, 117.97kb.

- Афазия афазия — полная или частичная утрата речи, обусловленная локальными поражениями, 1018.83kb.

- Социальные аспекты психиатрии (вопросы социальной реабилитации, профилактики психических, 236.27kb.

- Темы: «Общие сведения о психических заболеваниях» «Симптомы психических нарушений», 28.55kb.

Топографическая ориентировка и память. 37% человек потеряли способность узнавать знакомую местность, не могли выбрать правильный маршрут на знакомой улице. 40% человек сообщали о том, что они испытывают затруднения при выборе маршрута в собственной квартире.

Лицевой гнозис. В 25% случаев при предъявлении портретов знаменитых людей, выявились затруднения в узнавании знакомых лиц.

Понимание картинных изображений. 33% исследуемых были не в состоянии определить взаимное расположение объектов, а также воспринять общую «идею» художественного изображения.

Акустический гнозис. 45% пациентов не справлялись с заданием идентификации знакомых мелодий, а также предъявляли жалобы на то, что и сами не могут воспроизвести мелодию, хотя до заболевания владели вокальными данными.

Симультанный гнозис. 82% изученных выполняли задания с ошибками различного характера:

- Неспособность восприятия картины как единого целостного сюжета;

- Игнорирование значительных деталей;

- Игнорирование левого поля картины (при подсказке или включении контроля, справлялись).

Конструктивный праксис. Исследуемым предлагалось сделать три рисунка «Дом», «человек», «стол». 89% рисунков имело следующие неточности:

- Неспособность расположить рисунок в пространстве.

- Отсутствие на рисунках существенных деталей.

- Неспособность изображения рисунка схематически.

- Привнесение несущественных или несуществующих деталей.

Изложение. Для письменного или устного изложения испытуемым предъявлялся текст «Курица и золотые яйца». 41% справлялась с заданием, пересказав текст, близко к оригиналу и сделав правильный вывод. Однако, 59% пациентов привносила в пересказ негативно окрашенные реплики и комментарии.

Изложение текста со скрытым контекстом. Для пересказа предъявлялся текст «Почтовая марка». Практически все участники экспериментальной группы составили пересказ близко к тексту. Однако, лишь незначительная часть пациентов правильно оценила ситуацию сюжета. 73% исследуемых объясняла роли действующих лиц, не осознавая иронического подтекста.

Составление рассказа - по сюжетным картинкам Х. Бидструпа. Анализ составленных рассказов (96%) дал основание полагать, что участники экспериментальной группы не в состоянии воспринимать юмористические сюжетные картинки (так же, как и устные юмористические истории).

Эмоциональная сфера. Число специальных работ, посвященных эмоциям у постинсультных пациентов, в литературе ограничено. Наиболее информативным применительно к задачам нашего исследования является работа А.Ю. Егорова (2000), содержащая данные, аналогичные полученным нами. К ним относится, прежде всего то, что имеются существенные различия в состоянии эмоций при лево- и правополушарных очаговых поражениях мозга. В частности, общепризнано, что эмоциональная сфера у лиц с левополушарным инсультом страдает минимально. У них в основном наблюдается реакция на заболевание в виде его невротической переработки. Отрицательное эмоциональное состояние распространяется преимущественно на близких людей, медицинский персонал, т.е. на лиц, имеющих непосредственное отношение к факту болезни и выхода из нее. По отношению к другим явлениям мира, объектам, ситуациям эмоции остаются соответствующими преморбидному радикалу личности. В отличие от этого, у лиц с правополушарным инсультом, как показывает наше исследование, дело обстоит по-иному. В частности, выявлено, что для эмоциональных расстройств изученного контингента характерны:

- Эмоциональная бедность. 15% испытуемых не проявила в беседе интереса к вопросам и стремления к контактам с окружающими.

- Негативное отношение к экспериментатору, контактам с другими больными, родственниками и персоналом больницы. Оно проявлялось в 17% случаев.

- Эмоциональная лабильность. Сниженное настроение, неуверенность в себе и плаксивость чаще наблюдались у 17% женщин, перенесших инсульт в правом полушарии мозга.

- Безучастность или склонность к негативизму, иногда агрессии. Они чаще выявлялись у мужчин (59%).

- Снижение критики к своему состоянию. Наблюдалась практически у всех исследуемых (88%): Типичные реплики: «Что вы от меня хотите? У меня всё хорошо!».

- Монотонность, эмоционально бедная окраска голоса. Выявились в 79% случаев.

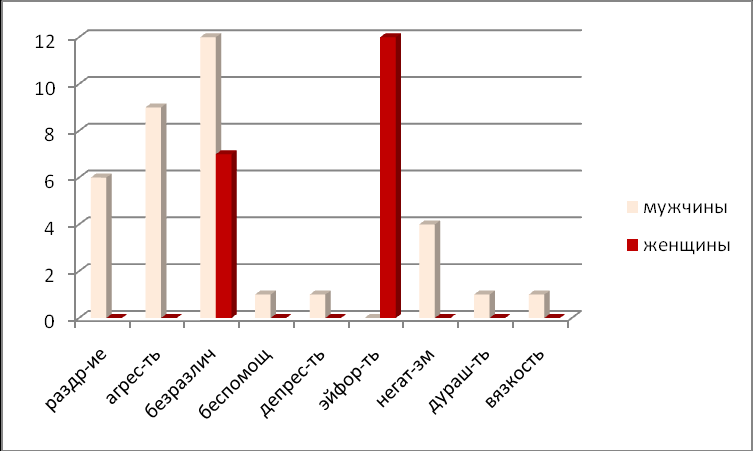

Наше исследование показало также, что имеется определенная гендерная закономерность в проявлении эмоций у лиц, перенесших инсульт в правом полушарии мозга. Она состоит в том, что подавляющее большинство пациентов-мужчин проявляют склонность к негативному отношению к внешним объектам, явлениям, событиям (91%), тогда как женщины склонны в аналогичных ситуациях к эйфоричному состоянию (63%).

Информативными в плане гендерных различий в эмоциональной сфере исследуемых были их реакции на свои ошибки в разных видах речевой модальности: «Пересказ прочитанного текста», «Рассказ по сюжетной картинке», «Составление рассказа по серии картинок Х.Бидструпа». Они представлены на гистограмме (рис. 1).

Рисунок 1. Гендерные отличия эмоциональной реакции на ошибки

Афазии.

Из 54 обследованных пациентов, перенесших инсульт в правом полушарии мозга, не имеющих по анамнестическим сведениям левшества, прошедших нейропсихологическое обследование, наряду с нарушениями ВПФ, у 14 из них нами были выявлены синдромы афазий: у 5 человек (9%) - семантическая афазия, у 6 (11%) - динамическая афазия и у 3-х (6%) человек акустико-мнестическая афазия.

В отличие от левополушарных синдромов афазии правополушарные характеризовались размытостью общей структуры дефекта, меньшей стойкостью и большим объемом нейродинамического компонента. Так, при семантической афазии, у 9% испытуемых выявились трудности восприятия сложных логико-грамматических оборотов речи, что, по-видимому, является следствием импрессивного аграмматизма. При пересказе текста пациенты допускают характерные для семантической афазии ошибки: трудности восприятия и, соответственно, употребления пространственных предлогов; неправильный порядок слов, пропуск членов предложения; не в состоянии соотнести значение предлога со схемой, изображающей пространственные взаимоотношения объектов. Восприятие причинно-следственных оборотов речи оказалось для многих пациента недоступно.

У 55% испытуемых возникали трудности восприятия сложных предложных конструкций, которые приводили к ошибкам в пересказе: пропуски членов предложения; неправильный порядок причинно-следственных отношений; нарушения восприятия взаимоотношений предметов в пространстве; нарушение симультанного восприятия всего рассказа. Понимание сравнительных конструкций, осложнённых двойным сопоставлением, некоторым из них оказалось недоступно. Понимание инвертированных конструкций (порядок слов противоположен порядку действия) также вызвали серьезные затруднения.

У 11 % выявились речевые нарушения, характерные для динамической афазии. Спонтанная речь у данной категории лиц была обеднена лексически, не использовались сложные речевые обороты. Выявился дефицит прилагательных, причастий, деепричастий, грубые нарушения восприятия грамматических конструкций с непривычным расположением элементов, в которых порядок слов противоположен порядку действий. Нарушения понимания логико-грамматических конструкций, причинно-следственных отношений. Характерно нарушение связи между предложениями.

У 6 % пациентов были речевые нарушения, характерные для акустико-мнестической афазии. Выявилось характерное сужение объёма слухоречевой памяти до 3-4 элементов из одного семантического ряда; слабость акустических рядов. Пересказ прослушанного текста вызывал затруднения по амнестическому типу. В импрессивной речи - ошибки осмысления при восприятии развёрнутых текстов, отчуждение смысла слова при предъявлении серии названий предметов. Например, типичный пересказ прослушанного рассказа «Почтовая марка» выглядит следующим образом: : «На почте….. Не знаю что хотел… На почте был… может эту… как её?... почитать….газету надо?...(После наводящего вопроса) А! Марку купить!.... А зачем она?... Я их не собираю… (После наводящего вопроса) Письмо написал… А газета зачем?» Здесь налицо затруднения в нахождении нужных слов и выражений, замена номинации на её функцию (вместо слова «газета» - «почитать»), частые паузы внутри предложений и между ними; фразы не закончены, выявляются вербальные замены, которые приводят к грубому искажению всего смысла рассказа. Экспрессивная речь представлена короткой фразой, с частыми вербальными парафазиями и паузами, обусловленными трудностями нахождения нужного слова, затруднения в продуцировании малочастотных слов, искажение их звуковой структуры. Эти ошибки иллюстрируют наличие в речи изученной экспериментальной группы речевых нарушений, характерных для афазии и подтверждают выдвинутую гипотезу о том, что они имели место и при поражениях в правом полушарии мозга, хотя и не в столь грубой форме, что при поражениях левого полушария мозга (А.С. Кадыков, Е.М. Некрасова, О.В. Серебрянникова, А.А. Черникова, Н.В. Шахпаронова).

Тяжесть последствий очаговых поражений мозга

Таблица 1

| | Очаги поражения | Левое полушарие | Правое полушарие | ||

| Нарушенные функции | | Грубые нарушения | Негрубые нарушения | Грубые нарушения | Негрубые нарушения |

| Нарушения речи (афазии) | 60% | 25% | - | 26% | |

| Нарушения процессов нейродинамики | 35% | 30% | 66% | 33% | |

Нарушения процессов нейродинамики.

Особым видом речевой патологии является синдром нейродинамических нарушений речи, который отличается высокой способностью к восстановлению. К характерным признакам нейродинамических нарушений речи относится флуктуация выраженности дефекта, как в различные дни наблюдения, так и в течение одного занятия. Можно наблюдать то нарушенной, то сохранной какую-либо функцию речи в течение непродолжительного отрезка времени. Кроме того, наблюдалась загруженность сознания – 1%, полевое поведение в 3% случаев, повышенная же утомляемость выявлялась у 67% испытуемых, которая определяла необходимость резкого сокращения продолжительности занятий (10-15 минут) в сравнении с пациентами, имеющими левополушарные очаговые поражения мозга (30-40 минут). Тем не менее, преодолеть синдром нейродинамических нарушений у лиц с правополушарными очаговыми поражениями удавалось за 1-2 этапа восстановительного обучения.

У всех 54 обследованных нами пациентов, выявлялся синдром нейродинамических нарушений различных модальностей. Однако на центральном плане выявилось:

Нейродинамические нарушения

Таблица 2

| | Больные | по ишемическому типу | по геморрагическому типу | ||

| Нарушение функций | | Муж | жен | Муж | Жен |

| топографическая ориентировка | 5% | 2% | 4% | 2% | |

| топографическая память | 4% | 2% | 4% | 1% | |

| лицевой гнозис | 2% | - | 2% | 2% | |

| акустический гнозис | 2% | 5% | 2% | - | |

| симультанный гнозис | 8% | 3% | - | - | |

| понимание картинных изображений | 14% | 6% | 10% | 3% | |

| конструктивный праксис | 5% | - | 2% | 2% | |

| восприятие контекста | 7% | 6% | 6% | - | |

| нарушение темпа речи | 9% | 6% | 8% | 5% | |

По поводу нарушения темпово-ритмической стороны речи в литературе (Е.Ю. Можейко 2009) отмечается, что в структуре нейродинамических нарушений у правополушарных пациентов «высокая частота встречаемости в речи интервалов более 5 секунд», т.е. нейродинамические показатели у них хуже, чем у левополушарных. По данным нашего исследования, паузы в речи пациентов составляли в среднем от 3 до 15 секунд. Таким образом, наши данные совпали с результатами исследования нейродинамических нарушений у правополушарных пациентов в научной литературе.

Исследование показало высокую вариативность нарушений ВПФ, регистр которых шире и размытее, чем при левополушарных поражениях мозга. В связи с полученными данными становится очевидной необходимость в разработке программы восстановительного обучения данного контингента пациентов.

В третьей главе «Восстановительное обучение лиц с очаговыми поражениями правого полушария мозга (обучающий эксперимент)» описаны основные направления комплексной нейропсихологической логопедической работы с экспериментальной группой, а также приведены клинические примеры, выписки из протоколов пациентов, прошедших курсы восстановительного обучения.

В работе с речевыми пациентами использовалась программа восстановительного обучения, разработанная в Федеральном Центре патологии речи и нейрореабилитации г. Москвы. Со всеми больными проводилась комплексная нейрореабилитация. Использовалось медикаментозное, кинезитерапевтическое лечение; психокоррекционные, нейропсихологические методы, разработанные в русле концепции А.Р. Лурия о системной динамической локализации высших психических функций (Э.С. Бейн, М.К. Бурлакова, Т.Г. Визель, Л.С. Цветкова, В.М. Шкловский, и др.). В контрольной группе использовались традиционные методики, в экспериментальной группе кроме традиционных, применялись авторские приемы работы.

В работе с пациентами, у которых нарушения речевой и других ВПФ обусловлены очагами поражения в правом полушарии мозга, мы использовали способы компенсации: замещение; растормаживание и стимулирование; перестройка.

Основная цель обучающего эксперимента состояла в оценке эффективности самостоятельно разработанных приемов по преодолению симптомов левосторонней пространственной агнозии, нормализации эмоционально-оценочной стороны поведения больных, темпово-ритмической регуляции активности и эмоциональной сферы, восстановлению речи.

Восстановительная работа в целом велась с соблюдением общих принципов восстановительного обучения – этапности, системности, дифференцированности, опоры на сохранные анализаторы. Основной принцип – опора на речь. Курс занятий восстановительного обучения был рассчитан на 3 этапа. Каждый этап занятий составлял 15-20 занятий. Содержание восстановительной работы усложнялось от этапа к этапу, учитывая результаты предыдущего, таким образом, соблюдался принцип преемственности. Основной целью подготовительного этапа являлось установление контакта с пациентом и пробуждение у него чувства уверенности в своих силах, а также выработка умения ориентации в окружающем. Соответственно ставились задачи: создание комфортного психологического климата для больного, привлекая медперсонал и окружающих; проведение регулярных бесед на эмоционально значимые для него темы; создание мотивации для общения; подбор способов поощрения при выполнении задания; организация бесед об ориентации в окружающем. Целью основного этапа являлось преодоление нарушений процессов протекания нейродинамики, нарушений речи и нормализация эмоционально-оценочной стороны поведения пациентов. Ставились задачи: преодоление нейродинамических нарушений с помощью как классических методов, так и с использованием самостоятельно разработанных приемов работы при преодолении синдрома левосторонней пространственной агнозии, нормализации эмоционально-оценочной стороны поведения с учетом гендерных различий, а также темпово-ритмической регуляции активности и эмоциональной сферы. Цель заключительного этапа восстановительного обучения – закрепление восстановленных функций, расширение рамок коммуникативных функций. Задачи: закрепление восстановленной речи как психической функции, и, прежде всего, коммуникативной; возвращение пациента в нормальную социальную среду, а не в упрощенную. Продолжительность занятия зависела от соматического состояния больных и составляла от 20 до 35 минут. Специфической особенностью проведения занятий явилась необходимость учета местных климатических условий: нестабильность барометрического давления, факторы электромагнитной природы. В периоды резких перепадов температуры воздуха, атмосферного давления продолжительность занятия сокращалась, задания предлагались в облегченном варианте, что соответственно увеличивало период восстановительного обучения.

Помимо традиционных задач, которые обычно ставятся в восстановительном обучении больных с афазией, нами решались задачи, специфические для пациентов с правополушарными поражениями мозга. Для этого были разработаны собственные оригинальные приемы восстановительного обучения.

Задача 1. Преодоление симптомов левосторонней пространственной агнозии (игнорирования левого поля пространства).

Введение этого приема было обусловлено необходимостью устранения у лиц с правополушарными очагами поражения наиболее распространенного нарушения - левосторонней пространственной агнозии. Она выявлялась у 29 (54%) исследуемых экспериментальной группы. На начальном этапе обучающего эксперимента мы применяли следующий прием: испытуемому в качестве предварительного облегчающего приема давался текст, в котором раскрывался смысл сюжетной картинки. Акцент делался на фрагменте, описывающем левую часть изображения. Затем, пациент, «подготовленный» этим текстом, должен был воспринять сюжетную картинку целиком, включая и игнорируемое поле с левой стороны.

Наши наблюдения показали, что на ранних этапах восстановительного обучения такой метод затрудняет пациентов, выраженные нарушения протекания процессов нейродинамики не позволяют воспринять и удержать в памяти весь объем текста.

Учитывая сказанное выше, мы стали устранять игнорирование левой половины пространства другим путем, а именно: на сюжетную картинку наносились яркие пятна с левой стороны. Внимание пациента фиксировалось на этих пятнах, и он видел изображение не только с правой, но и с левой стороны. Таким образом, вся сюжетная картинка воспринималась полностью. Преодоление игнорирования левого поля пространства у испытуемых достигалась уже на первом этапе. В контрольной группе (20 человек с левосторонней пространственной агнозией) для восстановления левосторонней агнозии использовались традиционные методики. В данной группе преодоление игнорирования левого поля пространства удавалось достигать лишь на втором и даже третьем этапе. Таким образом, была доказана эффективность разработанного нами приема работы по преодолению левосторонней пространственной агнозии.

Подобные метки (пятна) использовались нами и при восстановлении способности к конструктивно-пространственной деятельности: восприятие и понимание схем в лабиринтах, плана палаты, пути и т.д. Аналогичные приемы мы использовали в разных сенсорных модальностях.

Для преодоления игнорирования левого поля в рамках разработанного нами приема мы использовали следующие:

- вкладывание геометрических фигур в прорезные пазлы только с левой стороны;

- выкладывание пазлов картин с левой стороны;

- фиксация внимания пациента на левой стороне листа с помощью звуковых сигналов (по типу «звукового письма»);

- постоянная фиксация внимания пациента на левой стороне тела, придерживание тетради левой рукой;

- чтение и письмо слева направо («начинаем читать, писать слева направо»);

- рисование и письмо на листах, разделённых яркой линией с установкой на работу только на левой стороне листа;

- письмо на листах, размеченных яркими жирными точками с начала каждой строки (установка на письмо «от точки»);

- анализ реальных и рисованных предметов, имеющих симметричные стороны (например, сахарница, кастрюля, бабочка, жук и др.);

- дорисовывание недостающих деталей предметов, имеющих симметричные стороны с левой стороны.

Задача 2. Нормализация эмоционально-оценочной стороны поведения.

Использование этого приема определялось тем, что, по результатам констатирующего эксперимента, у большей части пациентов были выявлены изменения эмоциональной и поведенческой сферы и одновременно ослабление в условиях Севера спонтанных компенсаторных механизмов. Это требовало усиленной психотерапевтической окраски проводимых восстановительных мероприятий. Учитывая, что нами выявлены гендерные различия в состоянии эмоциональной сферы испытуемых, мы использовали для женщин тексты, картины, музыкальные отрывки, оказывающие на них воздействие, повышающее настроение, повышающее уверенность в себе, устранение плаксивости. Конкретно это были:

- прозаические и стихотворные тексты с «хорошим» концом, посвященные «высоким» чувствам веры, надежды, любви, преданности, героизму и пр.

- образцы мажорной, бодрящей музыки, любимые песни, арии и пр.

- такие картины, как красочные натюрморты, пейзажи;

- пиктограмное изображение «высоких» понятий.

В работе с мужчинами использовались стимулы, направленные на повышение интереса к жизни, снижение склонности к негативизму и агрессии:

- остросюжетные и юмористические тексты;

- релаксирующая музыка;

- картины, выполненные в пастельных тонах;

- пиктограмное изображение бытовых и юмористических понятий.

Кроме того, независимо от пола, мы применяли такие приемы, как просматривание материалов, оказывающих позитивное воздействие на пациента с последующим их обсуждением:

- семейные фотоальбомы;

- видеозаписи эпизодов из преморбидной жизни членов семьи пациента;

- видеосюжеты о природе, о жизни животных и т.п.;

- конкурсы: на лучший рисунок, самодельный сувенир, пение, танец, исполнение на музыкальном инструменте и др.

Задача 3. Темпово-ритмическая регуляция активности и эмоциональной сферы.

Разработка и преодоление темпово-ритмической регуляции активности и эмоциональной сферы были обусловлены выявленной в эксперименте недостаточностью ритмической функции у испытуемых. Прием состоял в подаче пациентам простых ритмических рядов, дифференцированных в отношении их адресации к определенным структурам мозга. Ниже эти приемы приводятся под номерами 1, 2 и 3.

Прием 1. Нормализация корково-подкорковых взаимоотношений стимулировалась за счет предъявления пациентам для прослушивания одинаковых сигналов, подаваемых равномерно, но в разных темпах (от медленного до быстрого). Такие сигналы в соответствии с учением Н.А.Бернштейна, обозначены нами как итеративные. Ниже показаны варианты темповых показателей итеративных рядов.

- Вариант 1 - медленный темп