Тема Понятие и сущность логистики

| Вид материала | Исторический очерк |

- 1. Понятие логистики. История появления и развития логистики в Эстонской Республики, 84.94kb.

- 1. Понятие логистики. История появления и развития логистики а нашей стране и за рубежом, 649.85kb.

- 1. Понятие логистики. История появления и развития логистики а нашей стране и за рубежом, 684.41kb.

- Общетеоретические основы логистики, 2661.03kb.

- Магистерская программа: Менеджмент в электроэнергетике Квалификация (степень) выпускника:, 133.56kb.

- Логистика, 649.83kb.

- Стратегия и планирование в коммерческой логистике, 52.82kb.

- Основы транспортной логистики [+] История развития логистики. Её функциональные области., 296.26kb.

- Итоги работы рост объемов и общей стоимости мп распределения, появление профессионалов-логистов, 281.94kb.

- Понятие финансов и финансовой системы Тема Необходимость, сущность и функции финансов, 251.31kb.

общая характеристика методов решения логистических задач;

- моделирование в логистике;

- сравнительная характеристика классического и системного подходов к формированию систем;

- пример классического и системного подходов к организации материального потока.

Существуют две группы методов логистики:

- методы, используемые при управлении материальными потоками, т.е. в процессе транспортировки, складирования и выполнения других логистических операций;

- специфические методы, позволяющие осуществлять эффективное управление сквозными материальными потоками. К таким методам относят системный подход, кибернетический подход, прогностику, методы исследования операций и др.

Широко применяемый метод - моделирование, т.е. исследование процессов и систем путем построения и изучения их моделей. Другим специфическим методом логистики является системный подход, позволяющий увидеть изучаемый объект как комплекс взаимосвязанных подсистем, объединенных общей целью, раскрыть его интегративные свойства, внутренние и внешние связи.

Тема 16. Функциональные области логистики

Функциональная область логистики - это большая группа работ по управлению материальными потоками, объединенная по признаку общности цели этих работ.

Существуют:

- Закупочная логистика - управление материальными потоками в процессе обеспечения предприятия материальными ресурсами.

- Производственная логистика - управление материальными потоками на стадии производственного звена.

- Распределительная логистика комплекс взаимосвязанных функций, реализуемых в процессе распределения материальных потоков между различными оптовыми покупателями, т.е. в процессе оптовой продажи товаров.

- Транспортная логистика '- специфические задачи, решаемые при управлении материальными потоками на транспортных участках.

- Информационная логистика - управление информационными потоками на всем пути прохождения материального потока.

- Логистика запасов.

- Склады в логистике.

- Логистический сервис.

Тема 17. Закупочная логистика

с

условиях применения

ущность и задачи закупочной логистики;

- служба снабжения на предприятии в логистики;

- задача «сделать или купить»;

- задача выбора поставщика.

Существуют три уровня закупочной логистики, т.к. служба снабжения одновременно является:

- элементом, обеспечивающим связи и реализацию целей макрологистической системы, в которую входит предприятие;

- элементом микрологистической системы, т.е. одним из подразделений предприятия, обеспечивающим реализацию целей этого предприятия;

- самостоятельной системой, имеющей элементы, структуру и самостоятельные цели.

Специфика закупочной логистики обусловлена идеей логистики (получение дополнительной прибыли от согласованности действий всех участников) и заключается в том, что персонал службы снабжения должен добиваться целей собственного предприятия не как изолированного объекта, а как звена всей макрологистической системы.

Функцией службы снабжения предприятия является решение таких задач, как «что закупить?», «у кого закупить?», «сколько закупить?», а также заключение договоров, контроль за их исполнением, организация доставки и складирования. В различной литературе эта проблема получила название Make-or-Buy Problem, что в переводе означает «сделать или купить». Закупая комплектующие у специализированного поставщика, предприятие получает возможность снизить себестоимость и повысить

качество продукции, однако попадает в зависимость от окружающей среды. Риск потерь от роста этой зависимости будет тем ниже, чем выше надежность поставок, т.е. от развития логистической связи.

Тема 18. Производственная логистика

понятие и концепция производственной логистики;

- варианты управления материальными потоками в рамках внутрипроизводственных систем;

- качественная и количественная гибкость производственных систем;

- эффективность применения логистического подхода к управлению материальными потоками на производственном предприятии.

Организация логистических процессов в производственных звеньях влияет:

- на эффективность функционирования самих производственных

предприятий;

- на логистический процесс во всей материалопроводящей цепи.

Производственная логистика - это наука и практика управления

материальными потоками внутри предприятий, создающих материальные блага или оказывающих такие материальные услуги, как хранение, фасовка, упаковка и т.п.

Характерная черта объектов изучения - территориальная компактность. Существуют две модели управления материальными потоками на производстве, применяемые в логистике: толкающая и тянущая.

В толкающей системе - материальный поток поступает на следующий участок по команде центральной системы. В тянущей системе - материальный поток поступает по команде самого последующего участка (центральная система участие в управлении межцеховыми потоками не принимает).

Метод создания качественной и количественной гибкости производственной мощности подразумевает, что при всей актуальности вопроса о создании запасов предпочтение отдается запасу производственной мощности, а не сырья и комплектующих.

Экономический эффект от использования логистики на производственном предприятии складывается:

- возможность перехода на малосерийное производство;

- налаживание партнерских отношений с поставщиками;

- сокращение простоев оборудования;

- оптимизация запасов;

- сокращение численности вспомогательных рабочих;

- улучшение качества выпускаемой продукции;

- снижение потерь материалов;

- улучшение использования производственных мощностей;

- снижение травматизма.

Тема 19. Распределительная логистика

сущность и задачи распределительной логистики;

- взаимосвязь распределительной логистики и закупочной логистики, распределительной логистики и маркетинга;

- логистические каналы и логистические цепи.

Специфика распределения в логистике - комплекс взаимосвязанных логистических функций, реализуемых в процессе распределения материальных потоков между различными оптовыми покупателями, т.е. в процессе оптовой продажи товаров. Рассматривается распределительная логистика на макро- и микроуровнях.

На микроуровне - это определение логистических целей процесса реализации, обеспечение технико-технологической сопряженности участников логистических процессов при планировании реализации, выбор тары и упаковки в распределительных процессах и др., а также интеграция различных подразделений предприятия.

На макроуровне:

- выбор схем распределения материальных потоков;

- определение оптимального количества распределительных центров (складов) на обслуживаемой территории;

- определение оптимального места расположения распределительного центра (склада), а также др. задачи, связанные с процессом управления движением материальных потоков по территории района, области, страны, материка, Земли.

Различие между распределительной логистикой и маркетингом рассматривается в разрезе объекта, предмета и совокупности применяемых методов.

Логистический канал включает посредников, выполняющих функцию накопления запасов и подбора потребительского ассортимента.

Логистическая цепь - выбор конкретных участников логистического процесса перевозчика, страховщика и др..

Существуют два основных положения распределительной логистики:

- От выбора логистического канала и логистической цепи существенно зависит себестоимость товара, попавшего в конечному потребителю.

- Сама возможность выбора как канала, так и цепи зависит от насыщенности экономического пространства разнообразными субъектами, осуществляющими те или иные функции логистики.

Тема 20. Логистическая стратегия в области продвижения продукции

Логистика представляет систему, в которой одни подразделения определяют необходимый объем продукции для бесперебойной работы предприятия — снабжение, другие — занимаются распределением продукции — сбыт, третьи — осуществляют продвижение продукции от поставщиков к потребителям, четвертые — собирают информацию о поставщиках, потребителях, продукции, транспорте и т. д.

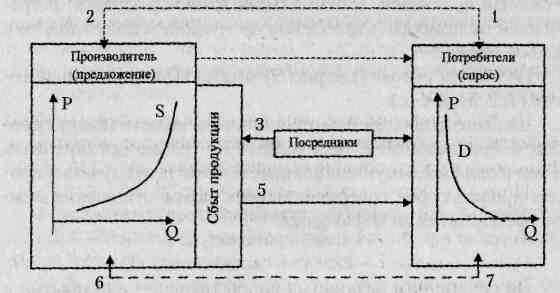

Логистическая стратегия с учетом всех этих условий стремится организовать свободное распределение и обмен продукции таким образом, чтобы обеспечить оптимизацию спроса и предложения при определенной цене на товары и услуги (рис. 20.1).

Рис. 20.1. Спрос и предложение в условиях логистической системы

--» — информационный поток; -» — физический поток;

- — исследование рынка;

- — анализ продаж;

- — непрямой канал;

- — реклама и стимулирование;

- — прямой канал;

- — оценка потребителя;

- — оценка покупателя.

Для выполнения указанных условий в логистической системе создаются два потока:

- физический поток товаров между производителями и потребителями;

- коммуникационный (информационный) поток, который должен предшествовать обмену, сопровождать его и следовать за ним.

Первый поток, как указывают экономисты, создает три типа полезности: полезность состояния (упаковка), пространственная полезность (оптимальная транспортировка) и временная полезность (накопление продукции и получение ее в любое время).

Во втором потоке (см. рис. 20.1) можно выделить семь потоков (1,2,3... и т. д.).

Для того чтобы достичь пропорциональности между спросом и предложением, необходимо не только организовать физический и коммуникационные потоки, но и изучать и прогнозировать спрос, совершенствовать взаимоотношения между предприятиями и фирмами.

Тема 21. Сбытова сеть логистической системы.

Сбытовая сеть – это структура, формирования партнерами, участвующими в процессе конкурентного обмена, с целью предоставления товаров и услуг различным потребностям.

Сбытовой канал выполняет определенный набор функций.

К функциям распределения, как правило, относят:

- концентрацию или распределение товаров;

- размещение товаров, сортировку и накопление;

- переход владения товаров от покупателя к продавцу;

- сохранность и защиту товаров, находящихся на хранении;

- ведение переговоров и сделок между продавцами и покупателями;

- передачу права собственности на товар от продавца к покупателю.

В процессе распределения функции обычно подразделяются следующим образом:

- коммерческое, начальное распределение, т. е. функции, которые содействуют покупке и продаже, осуществлению передач прав собственности и владения;

- физическое распределение, т. е. функции хранения, сохранности и транспортировки товара.

Структура канала сбыта:

- обычная вертикальная структура (прямой и непрямой каналы);

- координированная вертикальная структура: интегрированная, когда контролирует один изготовитель; договорная, когда контроль осуществляют несколько фирм; контролируемая, когда контроль осуществляется по всей цепочке (производитель — оптовик — розничный торговец).

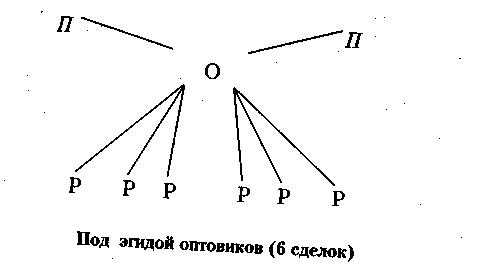

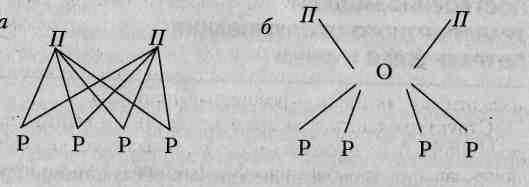

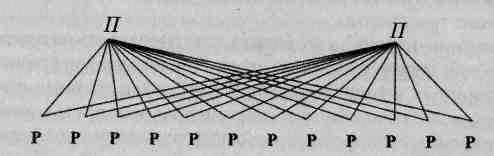

Структура каналов распределения (число вертикальных посредников), их масштаб (число торговых точек) и стабильность зависят от экономических факторов. Экономические факторы представляют каждый этап в канале распределения, поэтому для достижения экономии необходимо определять оптимальное количество этапов для получения продукции. Одним из направлений достижения экономии является сокращение числа сделок. Упрощенные схемы (рис. 21.1) показывают, как можно достичь экономии за счет сокращения числа торговых сделок.

Стабильность канала распределения достигается при условии выполнения всех функций на удовлетворение как производителя товаров, так и их покупателя. НО

Пример 1. Селективное распределение (незначительное число торговых точек).

а — без участия оптовика, 8 сделок; б — под эгидой оптовика 4 сделки.

Пример 2. Интенсивное распределение (большое число торговых точек).

Рис. 21.1. Упрощенные схемы достижения экономии: П — производители товаров; О — оптовики; Р — розничная торговля

Тема 22. Транспортная логистика

сущность и задачи транспортной логистики;

- выбор вида транспортного средства;

- транспортные тарифы и правила их применения.

Затраты на выполнение транспортных операций составляют 50% от общих затрат на логистику. Предметом транспортной логистики является согласование действий по управлению материальными потоками в процессе осуществления больших объемов перевозок.

Актуальность - необходимость транспортировать возрастающие потоки грузов без увеличения количества применяемого транспорта.

Задачи транспортной логистики:

- создание транспортных коридоров и транспортных цепей;

- совместное планирование работы различных видов транспорта (в случае смешанных перевозок);

- совместное планирование работы транспорта и смежных производственных и складских звеньев;

- задачи разработки оптимальных маршрутов и графиков движения транспорта.

Вид транспорта выбирается на основе его оценки (авто, железнодорожный, водный, трубопроводный, воздушный). Критерии оценки:

- стоимость перевозки;

- время доставки;

- частота отправления груза;

- надежность соблюдения графика доставки;

- способность перевозить различные грузы;

- способность доставить груз в любую точку территории.

Тема 23. Внешний транспорт.

Ключевая роль транспортировки в логистике объясняется не только большим удельным весом транспортных расходов в общем составе логистических издержек, но и тем, что без транспортировки невозможно само существование материального потока. Зачастую транспортный сервис, дополненный операциями грузопереработки, например, на грузовых терминалах, включает подавляющее большинство логистических активностей для внешних и интегрированных логистических систем. Транспортировку можно определить как ключевую комплексную логистическую активность, связанную с перемещением материальных ресурсов, незавершенного производства или готовой продукции определенным транспортным средством в логистической цепи (канале, сети) и состоящую, в свою очередь, из комплексных и элементарных активностей, включая экспедирование, грузопереработку, упаковку, передачу прав собственности на груз, страхование и т. п.

На уровне логистического менеджмента фирмы управление транспортировкой состоит из нескольких основных этапов:

- выбор способа транспортировки;

- выбор вида транспорта;

- выбор транспортного средства;

- выбор перевозчика и логистических партнеров по транспортировке;

- оптимизация параметров транспортного процесса. Существуют следующие основные виды транспорта:

- железнодорожный;

- морской;

- внутренний водный (речной);

- автомобильный;

- воздушный;

- трубопроводный.

Каждый из видов транспорта имеет конкретные особенности, достоинства и недостатки (табл. 23.1).

| Таблица 23.1. Характеристики видов транспорта | |||

| Вид транспорта | Достоинства | Недостатки | |

| Железнодо-рожный | Высокая провозная и пропускная способность Независимость от климатических условий, времени года и суток Высокая регулярность перевозок Относительно низкие тарифы; значительные скидки для транзитных отправок Высокая скорость доставки грузов на большие расстояния | Ограниченное количество перевозчиков Большие капитальные вложения в производственно-техническую базу Высокая материалоемкость и энергоемкость перевозок Низкая доступность к конечным точкам продаж (потребления) Недостаточно высокая сохранность груза | |

| Внутренний водный (речной) | Высокие провозные способности на глубоководных реках и водоемах | Ограниченность перевозок Низкая скорость доставки грузов | |

| Низкая себестоимость перевозок Низкая капиталоемкость | Зависимость от неравномерности глубин рек и водоемов, навигационных условий Сезонность Недостаточная надежность перевозок и сохранность груза | | |

| Автомобильный | Высокая скорость доставки Возможность использования различных маршрутов и схем доставки Высокая сохранность груза Возможность отправки груза маленькими партиями Широкие возможности выбора наиболее подходящего перевозчика | Низкая производительность Зависимость от погодных и дорожных условий Относительно высокая себестоимость перевозок на большие расстояния Недостаточная экологическая чистота | |

| Воздушный | Наивысшая скорость доставки груза Высокая надежность Наивысшая сохранность груза Наиболее короткие маршруты перевозок | Высокая себестоимость перевозок, наивысшие тарифы среди других видов транспорта Высокая капиталоемкость, материало-и энергоемкость перевозок Зависимость от погодных условий Недостаточная географическая доступность | |

| Трубопроводный | Низкая себестоимость Высокая производительность (пропускная способность) Высокая сохранность груза Низкая капиталоемкость | Ограниченность видов груза (газ, нефтепродукты, эмульсии сырьевых материалов) Недостаточная доступность малых объемов транспортируемых грузов | |

Тема 24. Виды транспортировки.

В процессе осуществления закупок и доставки материальных ресурсов, а также дистрибьюции готовой продукции потребителям фирма-производитель может использовать различные виды транспорта, различных логистических партнеров, а также различные варианты транспортировки (рис. 24.1).

Рис. 24.1. Виды транспортировки

Унимодальная (одновидовая) транспортировка осуществляется одним видом транспорта, например, автомобильным. Обычно применяется, когда заданы начальный и конечный пункты транспортировки логистической цепи без промежуточных операций складирования или грузопереработки. Критериями выбора вида транспорта в такой перевозке обычно являются вид груза, объем отправки, время доставки груза потребителю, затраты на перевозки. Например, при крупнотоннажных отправках и при наличии подъездных путей в конечном пункте доставки целесообразнее применять железнодорожный транспорт, при мелкооптовых отправках на короткие расстояния — автомобильный.

Смешанная перевозка грузов (смешанная раздельная перевозка) осуществляется обычно двумя видами транспорта, например: железнодорожно-автомобильная, речная-автомобильная, морская-автомобильная и т. п. При этом груз доставляется первым видом транспорта в так называемый пункт перевалки или грузовой терминал без хранения или с кратковременным хранением с последующей перегрузкой на другой вид транспорта. Типичным примером смешанной перевозки является обслуживание автотранспортными фирмами железнодорожных станций или морского (речного) порта транспортного узла.

Признаками смешанной раздельной перевозки является наличие нескольких транспортных документов, отсутствие единой тарифной ставки фрахта, последовательная схема взаимодействия участников транспортного процесса. При прямой смешанной перевозке грузовладелец заключает договор

с первым перевозчиком, действующим как от своего имени, так и от имени следующего перевозчика, представляющего другой вид транспорта. В силу этого грузовладелец фактически находится в договорных отношениях с обоими, причем каждый из них производит расчеты с грузовладельцем и несет материальную ответственность за сохранность груза только на соответствующем участке маршрута.

с первым перевозчиком, действующим как от своего имени, так и от имени следующего перевозчика, представляющего другой вид транспорта. В силу этого грузовладелец фактически находится в договорных отношениях с обоими, причем каждый из них производит расчеты с грузовладельцем и несет материальную ответственность за сохранность груза только на соответствующем участке маршрута.Комбинированная перевозка отличается от смешанной наличием более чем двух видов транспорта. Использование смешанных (комбинированных) видов транспортировки часто обусловлено в логистической системе структурой дистрибутивных каналов (или логистических каналов снабжения), когда, например, отправка крупных партий готовой продукции производится с завода-изготовителя на оптовую базу железнодорожным транспортом (с целью максимального снижения затрат), а развозка с оптовой базы в пункты розничной торговли осуществляется автомобильным транспортом.

Современная логистическая практика транспортировки связана с постоянно увеличивающейся экспансией перевозок, осуществляемых одним экспедитором (оператором) из одного диспетчерского центра и по единому транспортному документу. «Интермодальной (интегрированной) принято называть смешанную перевозку грузов "от двери до двери", осуществляемую под руководством оператора по одному транспортному документу с применением единой (сквозной) ставки фрахта». По определениям UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development) «интермодальной является перевозка грузов несколькими видами транспорта, при которой один из перевозчиков организует всю доставку от одного пункта отправления через один или более пунктов перевалки до пункта назначения, и в зависимости от деления ответственности за перевозку выдаются различные виды транспортных документов», а «мультимодальной — если лицо, организующее перевозку, несет за нее ответственность на всем пути следования независимо от количества принимающих участие видов транспорта при оформлении единого провозочного документа».

В то же время в некоторых работах указывается, что в отличие от интермодальных систем, где укрупненные грузовые места перевозятся по единым тарифам и перевозочным документам с равными правами всех участвующих видов транспорта, в мультимодальных перевозках один из видов транспорта выступает в роли перевозчика, а взаимодействующие виды транспорта — как клиенты, оплачивающие его услуги.

При интермодальной перевозке грузовладелец заключает договор на весь путь следования с одним лицом (оператором). Оператором может быть, например, экспедиторская фирма, которая, действуя на всем протяжении маршрута перевозки груза различными видами транспорта, освобождает грузовладельца от необходимости вступать в договорные отношения с другими транспортными предприятиями. Признаками интермодальной (мультимодальной) перевозки являются:

- наличие оператора доставки от начального до конечного пункта логистической цепи (канала);

- единая сквозная ставка фрахта;

- единый транспортный документ;

- единая ответственность за груз и исполнение договора перевозки.

Основными принципами функционирования интермодальных и мультимодальных систем перевозок являются следующие:

- единообразный коммерческо-правовой режим;

комплексный подход к решению финансово-экономических вопросов организации перевозок;

-

максимальное использование телекоммуникационных сетей и систем электронного документооборота;

максимальное использование телекоммуникационных сетей и систем электронного документооборота;

- единый организационно-технологический принцип управления перевозками и координация действий всех по средников, участвующих в транспортировке;

- кооперация логистических посредников;

- комплексное развитие инфраструктуры перевозок различными видами транспорта.

При осуществлении мультимодальных перевозок за пределы страны (при экспортно-импортных операциях) существенное значение приобретают таможенные процедуры оформления грузов, а также транспортное законодательство и коммерческо-правовые аспекты перевозок в тех странах, по которым проходит маршрут следования груза. В международных мультимодальных перевозках принцип единообразия коммерческо-правового режима предусматривает:

- унификацию УДЕ физического распределения в части транспортировки;

- упрощение таможенных формальностей;

внедрение стандартных коммерческих грузовых и транспортных документов международного образца.