«Владивостокский государственный медицинский университет»

| Вид материала | Автореферат |

- «Владивостокский государственный медицинский университет мз рф», 551.74kb.

- «Владивостокский государственный медицинский университет», 470.77kb.

- Савченко С. В., Тыртышникова А. В., Шмыкова И. И., Романченко Е. Ф., Елисеева, 35.31kb.

- Учебно-методическое пособие для студентов медицинского университета по гистологии, 3507.53kb.

- В различных клеточных популяциях, 571.27kb.

- Учебная программа курса Владивосток 2004 Министерство образования Российской Федерации, 384.48kb.

- «Владивостокский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения, 357.17kb.

- Учебная программа курса Владивосток 2005 Министерство образования Российской Федерации, 659.11kb.

- Учебная программа курса Владивосток 2005 Министерство образования Российской Федерации, 153.26kb.

- Учебная программа курса Владивосток 2006 Министерство образования Российской Федерации, 678.17kb.

1 2

На правах рукописи

ДЖЕВАГА

Алексей Викторович

Качество жизни и клинико-экономические аспекты антибактериальной терапии при внебольничной пневмонии

14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук

Владивосток – 2011

Работа выполнена в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Владивостокский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

^ Научный руководитель

Доктор медицинских наук, профессор Кривенко Людмила Евгеньевна

Официальные оппоненты:

Доктор медицинских наук Дубиков Александр Иванович, заведующий кафедрой факультетской терапии ГБОУ ВПО ВГМУ Минздравсоцразвития России, г. Владивосток;

Доктор медицинских наук, профессор Антонюк Марина Владимировна, руководитель научно-клинической лаборатории восстановительного лечения Владивостокского филиала Учреждения РАМН Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания СО РАМН - НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения, г. Владивосток

^ Ведущая организация

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Читинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, г. Чита

Защита состоится « 24 » ноября 2011 года в __14__ часов на заседании диссертационного совета Д.208.007.03 при Владивостокском государственном медицинском университете по адресу:

690002, г. Владивосток, проспект Острякова, 2

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Владивостокского государственного медицинского университета

Автореферат разослан « 18 » __октября___2011 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Е.В. Просекова

^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.

В течение последнего десятилетия возрос интерес к изучению качества жизни (КЖ) как нового интегрального показателя, описывающего наиболее важные функции человека и позволяющего дать глубокий многоплановый анализ изменения этих функций при развитии болезни и их восстановления на фоне лечения. Подходы к изучению КЖ при различных заболеваниях имеют различные временные оценочные интервалы: ближайшие и долгосрочные показатели КЖ. Исследования КЖ в пульмонологии касались в основном больных с хроническими нарушениями бронхиальной проходимости - хроническая обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма. При этом вопрос о состоянии КЖ у больных внебольничной пневмонией (ВП) изучен недостаточно полно (Е.И. Шмелев, М.В. Беда, W Haul, 2000; А.А. Новик, Т.И. Ионова, 2004; С.А. Рачина, Р.С. Козлов, Е.П. Шаль, 2009).

ВП относится к числу наиболее распространённых острых инфекционных заболеваний. Заболеваемость ВП в России достигает 3,44-4,14‰ в зависимости от возраста, а общее число больных ежегодно превышает 1,5 млн. человек. В Приморском крае заболеваемость ВП в 2007-2010 г.г. составила 4,2‰-4,3‰ соответственно, смертность от пневмонии занимала 81,1-77,2% в структуре смертности от заболеваний органов дыхания, а летальность - 9,6 %.

По данным зарубежных эпидемиологических исследований заболеваемость ВП у взрослых составляет от 1 до 11,6 ‰, а в старших возрастных группах - 25-44 ‰, то есть возрастает в 2-3 раза (А.И. Синопальников, 2008; А.Г. Чучалин, А.А. Зайцев, 2010). Высокая заболеваемость ВП определяет значительные экономические потери, которые несет государство. Подсчитано, что ежегодно ВП переносит 1,5% населения развитых стран. Из числа пациентов с ВП госпитализируется от 18 до 50%. Однако стоимость обследования и лечения этого «меньшинства» в условиях стационара составляет до 96% всех прямых затрат, которые вынуждено нести общество (В.А. Козлов, 2008; О.В. Молчанова, А.Б. Островский, Э.Л. Щенников и др., 2010).

У 20–70% госпитализированных больных ВП возбудители заболевания не устанавливаются, а стартовая антибактериальная терапия назначается эмпирически в половине случаев, поэтому остро стоит вопрос о снижении стоимости лечения пациентов с одновременным повышением его качества и эффективности (М.Б. Богданов, Т.В. Черненькая, 2008; Е.К. Бельтюков, Н.Н. Жаров, Л.И. Дворецкий, М.А. Александрова, 2010).

Исследование КЖ как критерия эффективности и экономической оценки лечения дает большие возможности в оценке лечения ВП. Однако только в единичных исследованиях отражены вопросы клинико-экономической оценки терапии госпитализированных больных ВП с использованием критериев КЖ, что и явилось целью данного исследования.

^ Цель исследования: установить зависимость между уровнем качества жизни и тяжестью заболевания у госпитализированных больных внебольничной пневмонией, оценить клинико-экономические аспекты эмпирической антибактериальной терапии.

^ Задачи исследования:

1. Изучить физические, психологические и социальные показатели качества жизни госпитализированных больных внебольничной пневмонией в зависимости от возраста, степени тяжести заболевания.

2. Определить особенности интегрированных показателей качества жизни больных внебольничной пневмонией при лечении в условиях стационара в зависимости от их возраста, степени тяжести заболевания.

3. Оценить оптимальную фармакоэкономическую эффективность лечения внебольничной пневмонии в условиях стационара с учетом прямых, непрямых и нематериальных затрат при использовании монетарных методов анализа стоимости болезни, затратной эффективности «стоимость-эффективность», полезности затрат «стоимость-полезность», минимизации издержек «затраты-прибыль/выгода».

4. Провести сравнительный клинико-экономический анализ антибактериального лечения госпитализированных больных внебольничной пневмонией с учетом степени тяжести заболевания, показателей качества жизни в различных возрастных группах.

5. Разработать рациональные программы эмпирической стартовой антибактериальной терапии внебольничной пневмонии у госпитализированных больных с учетом их возраста, степени тяжести заболевания, параметров качества жизни.

^ Научная новизна работы. У пациентов с внебольничной пневмонией выявлена зависимость интегративных физических и психологических показателей качества жизни от возраста, степени тяжести заболевания; установлен дисбаланс между физическим и психологическим компонентами качества жизни.

Разработан алгоритм фармакоэкономического обоснования антибактериальной терапии внебольничной пневмонии, включающий анализ прямых, непрямых и нематериальных затрат, применение монетарных методов анализа стоимости болезни, затратной эффективности «стоимость-эффективность», полезности затрат «стоимость-полезность», минимизации издержек «затраты-прибыль/выгода».

Разработаны рациональные программы эмпирической антибактериальной терапии внебольничной пневмонии в зависимости от степени тяжести заболевания, основанные на интегрированной фармакоэкономической оценке лечения с учетом среднего показателя рациональности, коэффициента «стоимость-эффективность», средней стоимости программы лечения и средних показателей ее эффективности.

^ Практическая значимость работы. Для углубленной оценки качества жизни больных внебольничной пневмонией на основе общего опросника SF-36 рекомендовано определение интегрированных физических и психологических показателей качества жизни, а также параметров, отражающих динамику болезненных ощущений и страданий пациентов по 10-балльной шкале измерения.

Для практического применения в условиях стационара рекомендуются рациональные эмпирические схемы антибактериальной терапии в зависимости от степени тяжести внебольничной пневмонии, обеспечивающие оптимальную фармакоэкономическую эффективность с учетом средней стоимости курса антибактериальной терапии, среднего показателя эффективности и коэффициента «стоимость-эффективность», затратной эффективности «стоимость-эффективность», полезности затрат «стоимость-полезность», минимизации издержек «затраты-прибыль/выгода», нематериальных затрат.

Интегративные коэффициенты клеточно-фагоцитарной защиты, специфического иммунного лимфоцитарно-моноцитарного потенциала, определяемые на основе лейкоцитограммы, могут служить дополнительными маркерами активности воспаления при внебольничной пневмонии для уточнения тактики антибактериальной терапии.

^ Положения, выносимые на защиту.

1. Показатели качества жизни, в том числе физическое функционирование, интенсивность боли и жизненная активность у госпитализированных больных с внебольничной пневмонией зависят от их возраста, степени тяжести заболевания. В периоде реконвалесценции параметры качества жизни не нормализуются. Отмечается дисбаланс физических и психологических компонентов, который находится в прямой корреляционной зависимости от продолжительности пребывания больных в стационаре.

2. Эффективность рациональных программ антибактериальной терапии внебольничной пневмонии в условиях стационара подтверждается ростом шкалированных и интегрированных показателей качества жизни, устранением их дисбаланса, нормализацией «затраты-прибыль» при наибольшей разнице выгод, снижением нематериальных затрат, сведением к минимуму издержек по положительным оценкам количества применяемых антибактериальных препаратов, средней продолжительности и стоимости курса антибактериальной терапии, среднему показателю эффективности.

3. Рациональность антибактериальной терапии внебольничной пневмонии в условиях стационара основана на учете степени тяжести заболевания, применении широкого спектра антибактериальных препаратов, рациональном их выборе, использовании ступенчатого принципа лечения, оптимальной продолжительности курса лечения и расчёте стоимости лечения по прямым расходам. Рациональные программы антибактериальной терапии приводят к сокращению числа антибиотиков, средней продолжительности и средней стоимости курса антибактериальной терапии, увеличению среднего показателя эффективности и коэффициента «стоимость-эффективность».

4. Фармакоэкономическая оценка антибактериальной терапии госпитализированных больных внебольничной пневмонией должна включать затратную эффективность «стоимость-эффективность», анализ материальных и нематериальных затрат, полезность затрат «стоимость-полезность», средний показатель рациональности с учетом стандартных и интегрированных показателей качества жизни.

^ Апробация материалов исследования. Основные положения диссертации были представлены на Тихоокеанской научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием (Владивосток 2008, 2009, 2010, 2011), Международной научно-практической конференции «Проблемы демографии, медицины и здоровья населения России: история и современность» (Пенза, 2009), Международной научно-практической конференции «Окружающая среда и здоровье» (Пенза, 2009), Международной научно-практической конференции «Человек в Российской повседневности» (Пенза, 2010), Дальневосточном региональном конгрессе с международным участием «Человек и лекарство» (Владивосток 2010, 2011), совместной конференции врачей ГУЗ Госпиталя для ветеранов войн и сотрудников кафедры поликлиники и общей врачебной практики ГБОУ ВПО ВГМУ Минздравсоцразвития России (Владивосток, 2011).

^ Внедрение результатов исследования в медицинскую науку и практику. Результаты проведённого исследования используются врачами ГУЗ Госпиталя для ветеранов войн, в учебном процессе ВГМУ в виде методических рекомендаций и 4 рационализаторских предложений («Способ диагностики дисбалансов интегративных компонентов здоровья», «Способ диагностики активности инфекционно-воспалительного процесса у пациентов с внебольничной пневмонией», «Способ фармакоэкономической оценки эффективности антибактериальной терапии пациентов с внебольничной пневмонией», «Способ оценки нематериальных затрат на лечение пациентов с внебольничной пневмонией»), утвержденных патентным отделом ВГМУ. Результаты подтверждены 10 актами внедрения научной работы в практическое здравоохранение и учебный процесс.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 16 научных работ в центральной, международной и региональной печати, из них 7 статей, 7 тезисов, 2 главы в коллективных монографиях, в том числе 3 статьи в журналах, предусмотренных списком ВАК РФ.

^ Объем и структура диссертации. Работа изложена на 180 страницах машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, 2-х глав собственных исследований, заключения, выводов, рекомендаций для внедрения в практику здравоохранения и науку, списка литературы, приложений. Диссертация иллюстрирована 58 таблицами, 22 рисунками и 4 клиническими примерами. Список литературы состоит из 116 отечественных и 71 иностранных источников.

Диссертация выполнена на кафедре поликлиники и общей врачебной практики (семейной медицины) в соответствии с планом научных исследований ГБОУ ВПО ВГМУ Минздравсоцразвития России 2008-2011 г.г. Номер государственной регистрации 081111081323. Этическим комитетом тематика одобрена (протокол № 3 от 15.12.2008г.). Личное участие автора состояло в клиническом обследовании 216 пациентов с внебольничной пневмонией, оценке лабораторных данных, определении у них показателей качества жизни, проведении анализа антибактериальной терапии, статистическом анализе результатов исследования.

^ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовало 216 пациентов с ВП в возрасте от 21 года до 86 лет. При постановке диагноза использовались современные критерии диагностики ВП.

Все пациенты были разделены на 3 группы. В 1 группу вошло 109 больных от 21 до 49 лет, во 2 группу – 71 больной от 50 до 69 лет, в 3 группу – 36 больных от 70 лет и старше. Указанное распределение по возрасту было обусловлено тем, что у лиц молодого и среднего возраста (18-49 лет) были единичные сопутствующие заболевания в стадии компенсации, что в целом не отражалось на прогнозе и лечении больных с ВП. У больных 50-69 лет выявлялось несколько сопутствующих заболеваний, которые могли влиять на прогноз и лечение. У пациентов старческого возраста (70 лет и старше) сопутствующие заболевания были, как правило, в стадии умеренной декомпенсации, что могло влиять как на прогноз ВП, так и на лечение. Среди больных было 107 мужчин и 109 женщин. Больные лечились в пульмонологических отделениях Госпиталя для ветеранов войн и МУЗ Краевая клиническая больница №2 г. Владивостока, являющихся клиническими базами ВГМУ.

Для достижения поставленной цели и решения задач исследования были использованы различные методы диагностики и дифференциальной диагностики ВП, лабораторного определения активности воспалительного процесса, длительности пребывания пациентов в стационаре, исследования качества жизни пациентов, фармакоэкономической оценки антибактериальной терапии, биометрического анализа информации (таблица 1).

Таблица 1.

^ Методы и объем исследований

| №п/п | Направле-ние исследо-ваний | Методы и показатели исследования | Объем единиц информации |

| 1. | Диагности- ческие исследова-ния | Общепринятые клинические методы диагностики (расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация); лучевая диагностика (рентгенография, компьютерная томография органов грудной полости, ультразвуковое исследование); исследование функции внешнего дыхания (ФВД), ЭКГ, ЭХОКГ; бактериологическое исследование мокроты, консультации специалистов. | 216 пациентов в динамике, карты клиническо го обследова ния больного (216 шт.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 2. | Диагностика активности воспали-тельного процесса | Клинический анализ крови, интегративные коэффициенты: клеточно-фагоцитарной защиты (КФЗ), специфический иммунный лимфоцитарно-моноцитарный потенциал (СИЛМП); биохимические показатели (мочевина, креатинин, глюкоза, АЛТ, АСТ, холестерин, триглицериды), выполненые на анализаторе «Кобас Мира плюс», Швейцария. Собственный способ определения активности инфекционно-воспалительного процесса у пациентов с внебольничной пневмонией (А.В. Джевага, Л.Е. Кривенко, 2011). | 216 пациентов в динамике, лаборатор- ные анализы (3026) |

| 3. | Исследова-ния качества жизни | Опросник «Medical Outcomes Study 36-ltеm Short Form health survey»(SF-36). Перевод на русский язык и апробация методики проведена Институтом клинико-фармакологических исследований (Санкт-Петербург, 1993) Собственный способ диагностики дисбаланса в состоянии здоровья на основе интегративных коэффициентов качества жизни (А.В. Джевага, Л.Е. Кривенко, 2011). | 216 пациентов в динамике, 30 здоровых лиц ( 490 опросников) |

| 4. | Фармако-экономичес-кие исследо-вания | 1.Немонетарный метод оценки рациональности антибиотикотерапии (АБТ). 2.Монетарные методы: - анализ стоимости болезни (СОI), -сведение к минимуму издержек - СМА, эффективности затрат - СЕА, полезности затрат - СИА, затрат и результатов - СВА (Б.И. Гельцер, 2002). Собственный способ фармакоэкономической оценки эффективности антибактериальной терапии пациентов с внебольничной пневмонией и способ оценки нематериальных затрат на лечение пациентов с внебольничной пневмонией (А.В. Джевага, Л.Е. Кривенко, 2011). | 216 пациентов в динамике, листы назначений больного ( 216 шт.) |

| 5. | Биометриче- ский анализ информации | 1.Методы вариационной статистики с определением Х±mх ,, Р±mр и их доверительные интервалы. 2.Статистический анализ достоверности независимых групп с использованием t-критерия Стьюдента при нормальном распределении выборок и при получении U-критерия Манна-Уитни, Спирмена при получении непараметрических показателей с ненормальным распределением значений. 3.Метод корреляционного анализа с установлением силы и направленности связи. Обработка данных проводилась на компьютере в операционных средах Windows 2007 с помощью программы «STATISTICA 7.0». | Изучаемые показатели |

^ Клиническая характеристика обследованных пациентов.

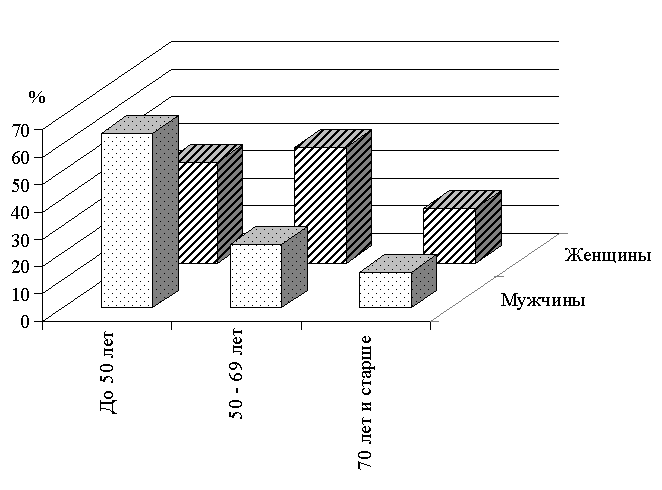

Распределение обследованных пациентов по возрасту и полу представлено на рис. 1. Число госпитализированных больных мужчин ВП с возрастом уменьшалось по сравнению с женщинами. Средняя степень тяжести ВП наблюдалась у 170 человек или 79% от всех обследованных.

Рис. 1. Распределение пациентов в зависимости от возраста и пола.

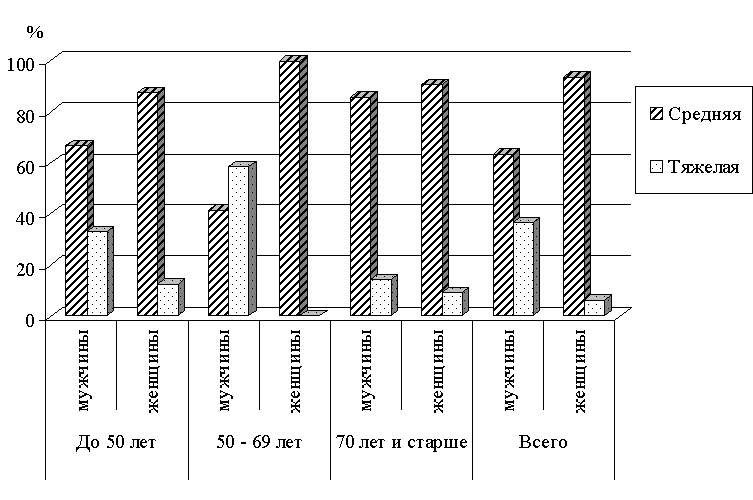

Среди них было 102 женщины и 68 мужчин (47,2% и 31,8% соответственно от всех обследованных). 46 больных было с тяжелой степенью тяжести ВП (21,2% от всех обследованных). Во всех группах обследованных у мужчин преобладало тяжелое течение заболевания, а у женщин – ВП средней степени тяжести (рис. 2).

Рис. 2. Распределение пациентов в зависимости от возраста и степени тяжести внебольничной пневмонии.

Большинство пациентов имели 2-3 фактора неблагоприятного прогноза ВП (чаще всего дыхательная недостаточность 2 степени, сопутствующие заболевания - ИБС и/или гипертоническая болезнь, цереброваскулярные заболевания), что и послужило причиной их госпитализации. Пациенты, у которых был выявлен один ключевой неблагоприятный прогностический фактор (дыхательная недостаточность 2 степени) и хотя бы один дополнительный госпитализировались в стационар как пациенты с тяжелой пневмонией. Это определяло объем антибактериальной терапии (назначались 2 антибиотика парэнтерально).

Длительность пребывания в стационаре зависела от степени тяжести заболевания и возраста больных ВП. Длительность койко/дня в 1 группе при средней степени тяжести заболевания составляла 12-19 дней, при тяжёлой степени тяжести - 12-28 дней; во 2 группе при средней степени тяжести – 13-19 дней, а при тяжёлой степени тяжести - 10-28 дней; в 3 группе при средней степени тяжести – 13-21 день, при тяжёлой степени тяжести - 16-28 дней. По мере увеличения возраста увеличивалось время пребывания в стационаре больных ВП. Удлинение сроков пребывания пациентов в стационаре и затяжное течение пневмонии влияло на фармакоэкономические показатели лечения.

Почти все больные с ВП поступали в стационар с симптомами интоксикации (общая слабость, астенизация, субфебрильная и реже фебрильная температура). Субфебрильная температура тела регистрировалась в 1,4 раза чаще в старших возрастных группах. У больных 3 группы отмечалась более выраженная клиническая симптоматика (боль в области грудной клетки, продуктивный кашель, отделение мокроты слизистой или реже гнойной). Одышка определялась практически у всех пациентов, причем у больных с тяжёлой степенью тяжести ВП определялся и цианоз, что было расценено как проявление дыхательной недостаточности (ДН) 2 степени. ДН 3 степени определялась во 2 и 3 группах у 2,5-5% больных со средней степенью тяжести и у 10-75% пациентов с тяжёлой степенью тяжести ВП соответственно.

Среди обследованных преобладала правосторонняя локализация ВП (48-62%). Левосторонняя локализация ВП отмечена реже (13,9-39,4%), а двусторонняя наблюдалась у 12-28% больных в разных возрастных группах.

Сопутствующие заболевания у пациентов со средней степенью тяжести ВП диагностировали в 0,6-17% случаев, а у больных с тяжёлой степенью тяжести ВП – до 19,6% случаев, причем в их структуре наибольший удельный вес приходился на хронические заболевания органов пищеварения, ГБ, ХСН, ИБС и ХОБЛ.

Экзогенные факторы риска (курение, вредные условия труда) выявлялись у подавляющего большинства пациентов с ВП - 92,9-100%, эндогенные факторы (частые респираторные заболевания, хронические заболевания ЛОР-органов) определялись реже - у 50–97% больных.

К критериям активности воспаления относят повышение температуры тела, интоксикацию, объём поражения лёгких, выраженность физикальных изменений, степень ДН, интенсивность кашля, лейкоцитарную реакцию периферической крови, величину СОЭ и другие признаки и симптомы (Л.И. Дворецкий, 2008; А.А. Зайцев, А.И. Синопальников, 2010). Однако данные способы имеют ряд недостатков: низкая точность диагностики активности воспаления по совокупности ряда клинических признаков, отсутствие интегративного и системного подхода к оценке активности воспаления, отсутствие достоверных критериев, определяющих выбор объёма и продолжительности курса лечения, недостаточное использование информативной ценности лейкоцитограммы, являющейся универсальной внутренней средой организма пациента.

Для более точной количественной оценки активности инфекционно-воспалительного процесса были использованы показатели КФЗ и СИЛМП (А.В. Джевага, Л.Е. Кривенко, 2011). Снижение КФЗ связывают с нарушением защитного клеточного барьера, повышение КФЗ – с его восстановлением, а повышение СИЛМП с активной выработкой антител. На активный инфекционно-воспалительный процесс указывают снижение КФЗ и повышение СИЛМП. Причём степень активности инфекционно-воспалительного процесса тем выше, чем ниже величины КФЗ и выше значения СИЛМП. В динамике течения ВП частота сниженных показателей КФЗ снижалась в 2,9 раза, а частота повышенных показателей СИЛМП уменьшалась в 2,7 раза, подтверждая снижение активности воспаления у больных ВП. Период реконвалесценции сопровождался нормализацией величин КФЗ и СИЛМП у большинства больных. На сохранение активности воспаления у 1/4 больных ВП указывало снижение КФЗ и повышение СИЛМП.

^ Результаты исследования и их обсуждение

Характеристика качества жизни у пациентов с внебольничной пневмонией в условиях стационара.

Показатели КЖ были изучены в зависимости от возраста, степени тяжести заболевания до и после лечения в стационаре.

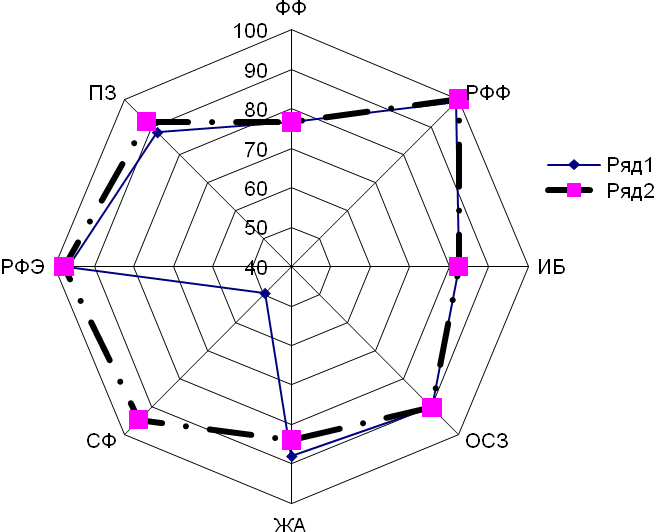

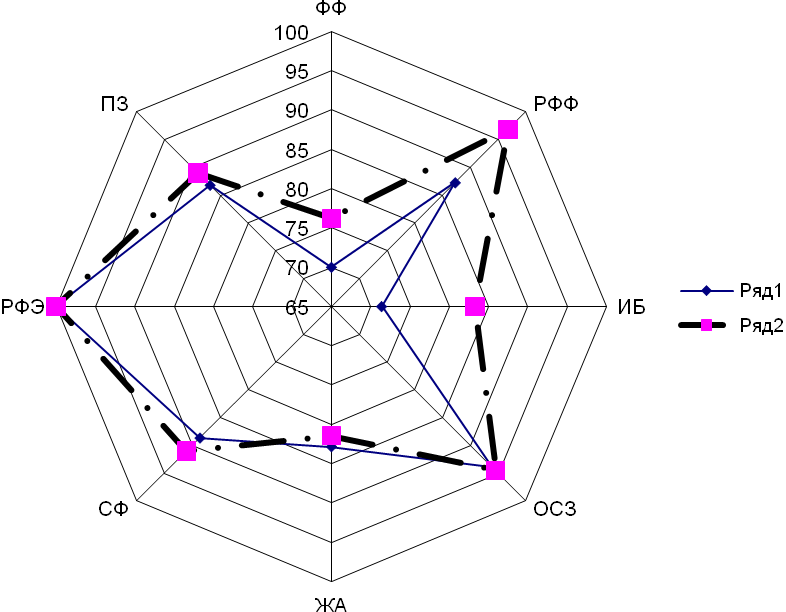

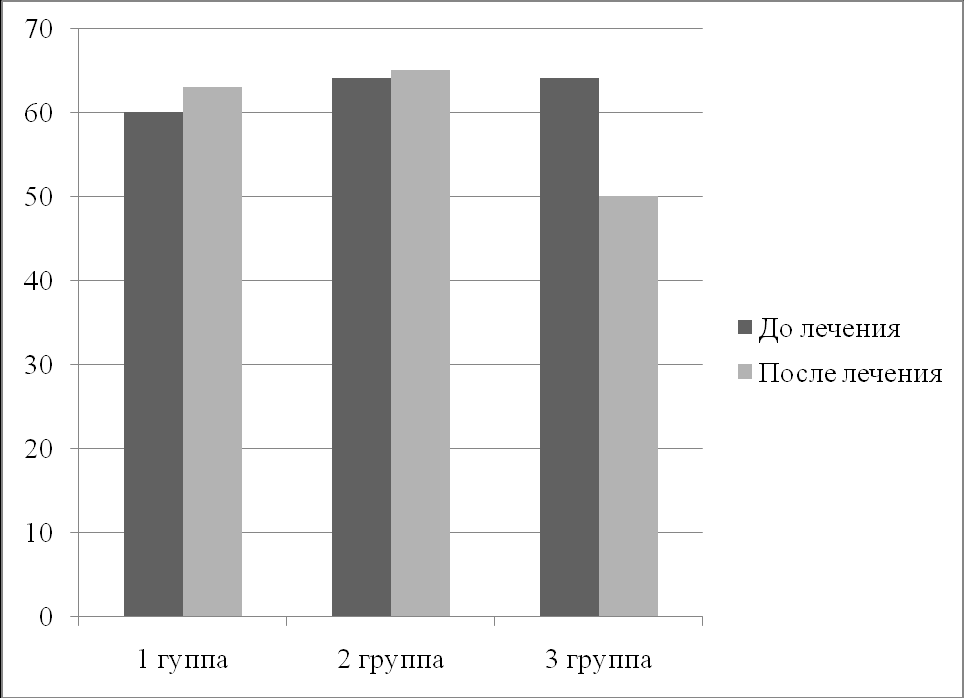

У больных ВП 1 группы со средней степенью тяжести заболевания достоверно снижались величины ФФ (23%), ИБ (18%) и ЖА (11,8-15,8%), при этом ОСЗ после лечения увеличился в 1,9 раза (p<0,001). У пациентов с тяжёлой степенью тяжести ВП были снижены ИБ, ФФ, ЖА на 25-20% без достоверных отличий до и после лечения (рисунок 3).

А) Б)

Рис. 3. Показатели качества жизни больных внебольничной пневмонией 1 группы А) средней степени тяжести, Б) тяжелой степени тяжести до лечения (1 ряд) и после лечения (2 ряд).

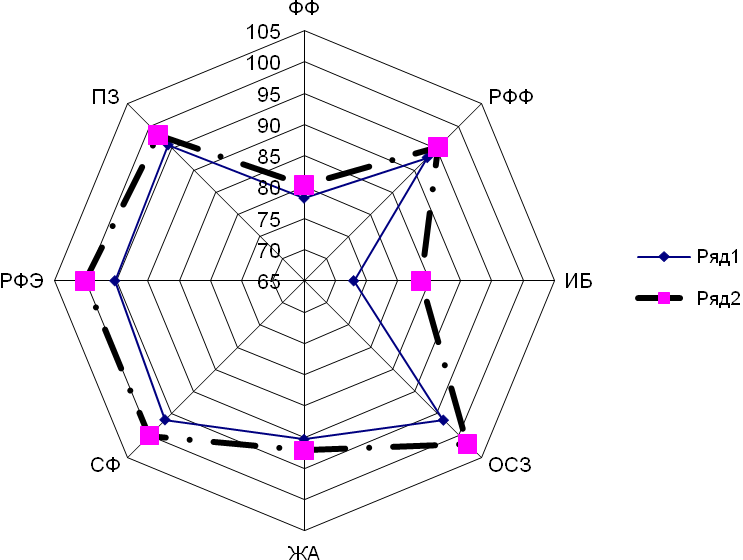

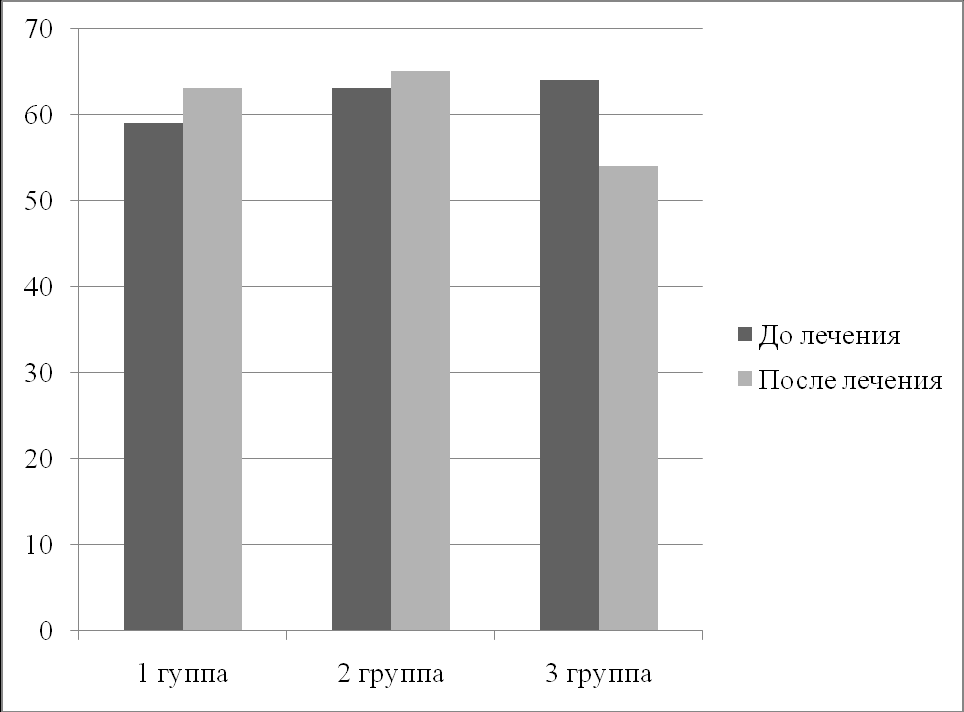

У больных 2 группы со средней степенью тяжести показатели КЖ изменялись в большей степени, чем в 1 группе. Отмечалось достоверное снижение уровня ФФ (24,0-29,7%), ИБ (17,0-28,8%), ЖА (17-18%) и ПЗ – (10,8-12,8%). После лечения достоверных различий не было установлено. У больных 2 группы с тяжёлой степенью тяжести ВП отмечено достоверное ((p<0,001) снижение ФФ (19,9–22,0%), ИБ (16,8 – 26,9%). ЖА достоверно снижалась после лечения на 17,8% (p<0,002), СФ - на 18,0% (p<0,001) (рисунок 4). У больных ВП 3 группы со средней степенью тяжести заболевания наиболее значимо снижались величины ФФ (29,6-33,7%), ЖА (20,6-21,7%), ИБ (17,6-18,7%) и ПЗ (14,7-17,9%). Достоверных различий в показателях КЖ до и после лечения не установлено.

. А) Б)

Рис. 4. Показатели качества жизни у больных 2 группы со средней степенью тяжести внебольничной пневмонии А) при поступлении (1 ряд) и Б) при выписке из стационара (2 ряд).

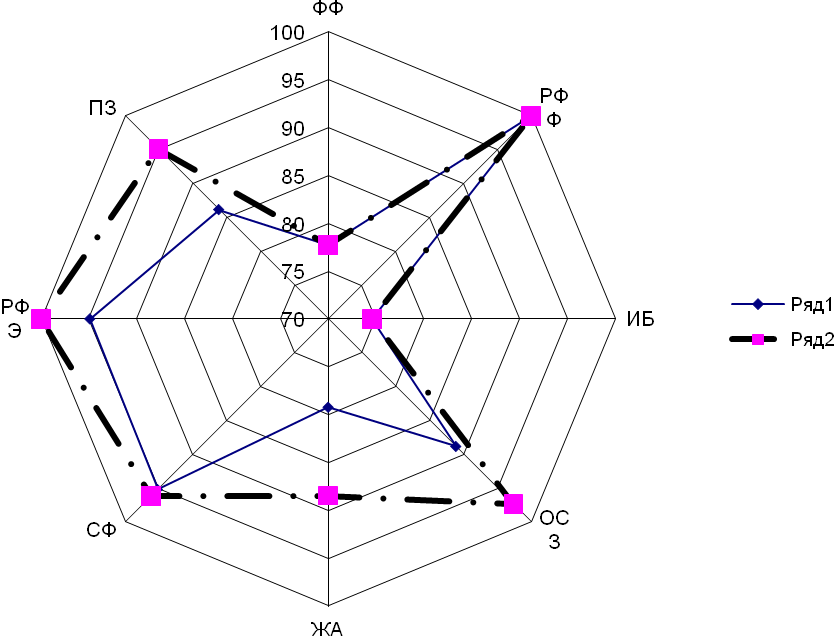

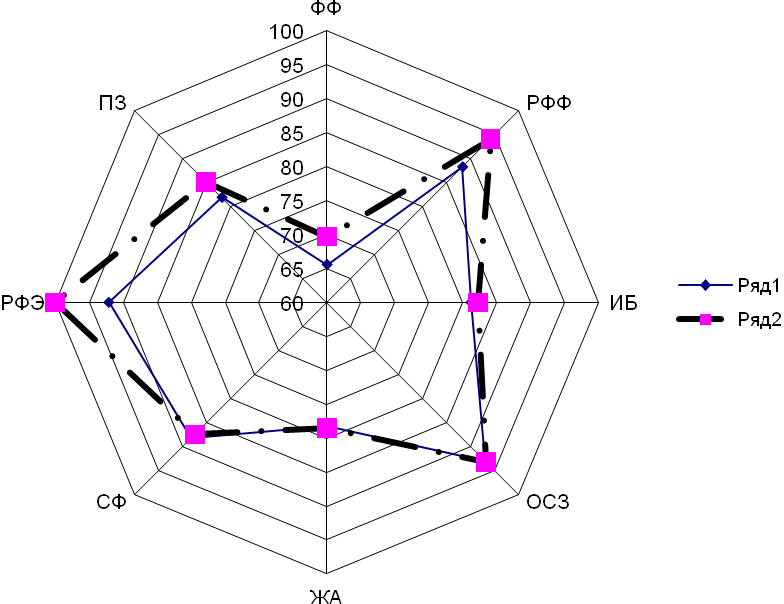

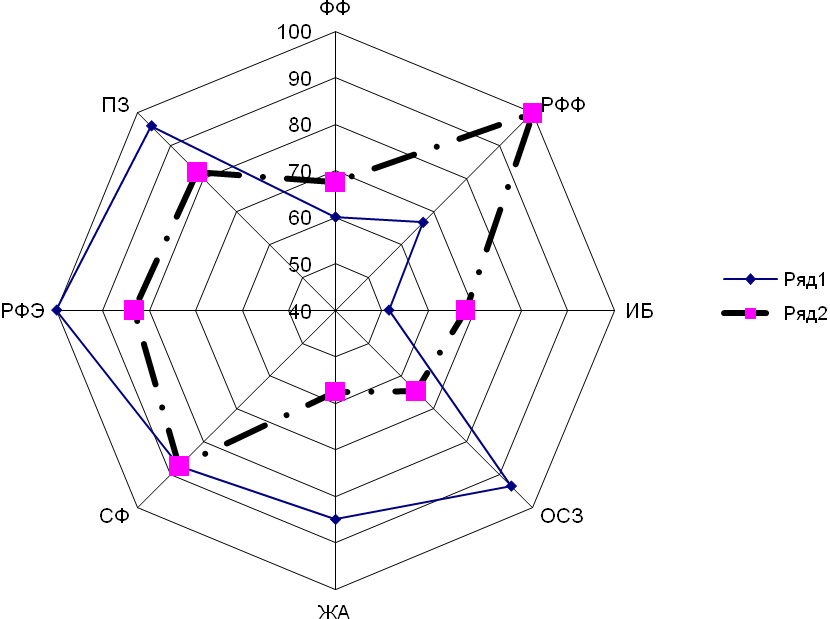

У больных 3 группы ВП с тяжёлой степенью тяжести наблюдалось значительное снижение показателей ФФ (31,8-39,5%), ИБ (32,0-47,8%), ЖА (14,8-42,0%). Величина РФФ после лечения нормализовалась, ОСЗ снижалась до 34,7%, а показатели СФ, РФЭ, ПЗ уменьшились на 11,8-17,8% (рисунок 5).

А) Б)

Рис. 5. Показатели качества жизни больных 3 группы А) со средней степенью тяжести Б) с тяжелой степенью тяжести внебольничной пневмонии при поступлении (1 ряд) и при выписке (2 ряд).

Показатели КЖ зависели от возраста пациентов, особенно при тяжёлой степени тяжести заболевания. Восстановления показателей КЖ при выписке пациентов из стационара не наблюдалось. В большей степени изменялись величины ФФ, ИБ, ЖА, а в меньшей - РФФ, ОСЗ, РФЭ.

Корреляционный анализ выявил слабую корреляционную связь показателей КЖ и продолжительности пребывания больных в стационаре при средней степени тяжести ВП (68,7%) и у 31,3% пациентов – средней силы корреляционную связь различной направленности. Большая часть (7 из 8) критериев КЖ (ФФ, РФФ, ОСЗ, ЖА, РФЭ, ПЗ) были в прямой зависимости и один из 8 критериев (ИБ) был в обратной зависимости средней силы от продолжительности пребывания пациентов в стационаре (к/д). При тяжелой степени тяжести ВП у большинства больных (85,4%) установлена слабая корреляционная связь и у 14, 6% – средней силы корреляционная связь положительной и отрицательной направленности. Критерии КЖ (ИБ, ОСЗ, ЖА, ПЗ) имели отрицательную связь средней силы, а РФФ был в прямой корреляционной зависимости средней силы от продолжительности пребывания пациентов в стационаре.

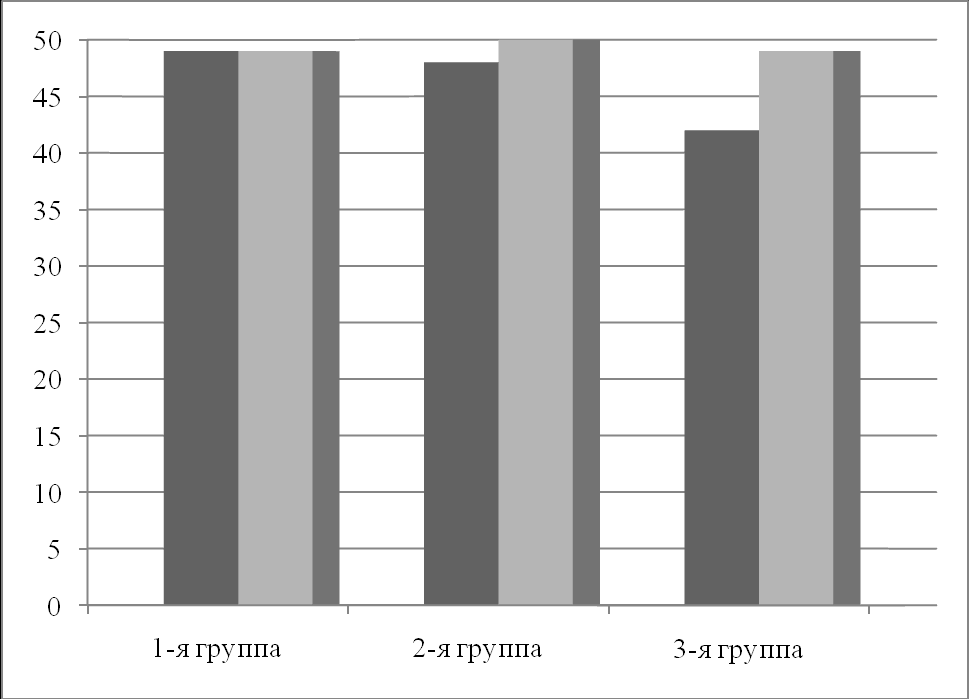

С помощью интегрированных показателей КЖ, рассчитанных как для физического (ФКЗ), так и для психологического компонентов здоровья (ПКЗ), установлено, что у больных со средней и тяжелой степенью тяжести ВП величины ПКЗ при выписке из стационара повышались незначительно (рисунок 6).

А) средняя степень тяжести ВП Б) тяжелая степень тяжести ВП

Рис. 6. Показатели психологического компонента качества жизни больных со средней и тяжелой степенью тяжести внебольничной пневмонии до и после лечения (в баллах).

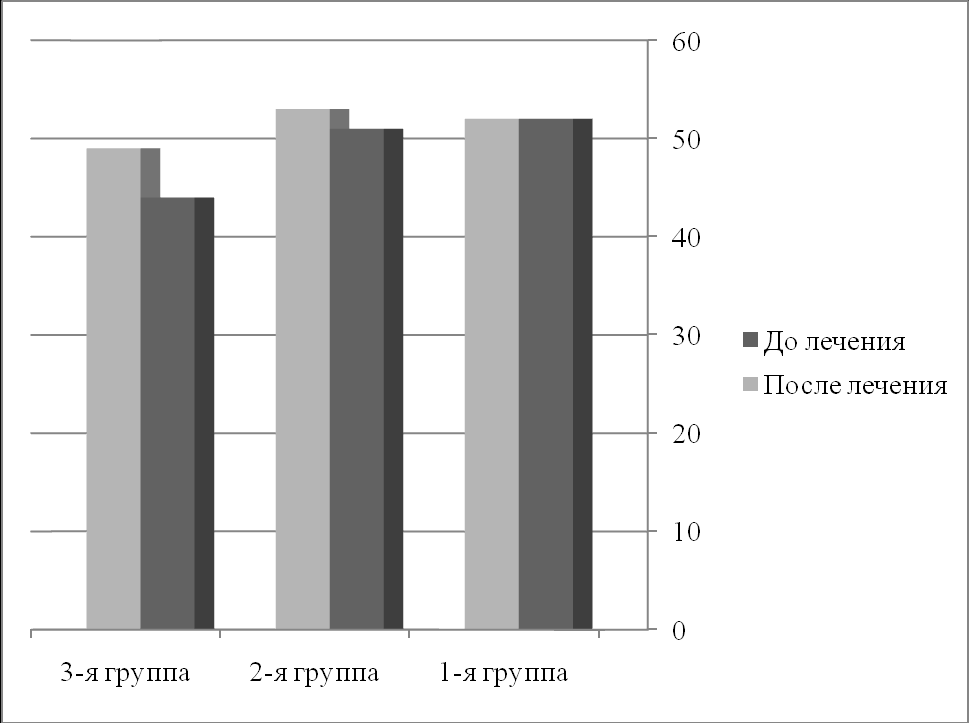

При ВП средней степени тяжести параметры ФКЗ в разных возрастных группах отмечались от 50,0±1,2 до 53,0±0,9 при поступлении пациентов в стационар и от 44,0±5,1 до 53,0±0,8 при выписке их из стационара без статистически достоверных различий. При ВП тяжелой степени тяжести показатели ФКЗ в разных возрастных группах изменялись от 44,0±5,1 до 52,0±0,9 при поступлении пациентов в стационар и от 49,2±0,4 до 52,0±0,8 при выписке их из стационара без статистически достоверных различий (рисунок 7).

А) средняя степень тяжести ВП Б) тяжелая степень тяжести ВП

Рис. 7. Динамика показателей физического компонента здоровья у больных со средней и тяжелой степенью тяжести внебольничной пневмонии до и после лечения (в баллах).

Для повышения информативности интегративных показателей ФКЗ и ПКЗ были рассчитаны индексы их соотношения - ФКЗ/ПКЗ.

У лиц контрольной группы средние величины ФКЗ равнялись 99,77±0,05 и ПКЗ – 99,76±0,05. Таким образом, индексы ФКЗ/ПКЗ, близкие к 1 расценивались как нормальные. Величины ФКЗ/ПКЗ более 1 указывали на преобладание ФКЗ, менее 1 – на доминирование ПКЗ, то есть свидетельствовали о дисбалансе интегративных компонентов здоровья.

Была установлена зависимость индексов соотношения ФКЗ/ПКЗ от степени тяжести ВП и возраста больных, а также их динамика до и после лечения. У больных со средней степенью тяжести ВП индексы ФКЗ/ПКЗ составляли от 1,01±0,04 до 0,84±0,02 до лечения и от 0,87±0,01 до 0,92±0,03 после лечения при наличии достоверных различий между группами обследованных (p<0,001) до лечения.

У больных ВП с тяжёлой степенью тяжести индексы ФКЗ/ПКЗ колебались от 0,91±0,04 до 0,69±0,02 (p<0,001) до лечения и от 0,81±0,01 до 0,94±0,11 после лечения при наличии достоверных различий между группами (p<0,001) до лечения. Таким образом, у больных со средней степенью тяжести ВП соотношение ФКЗ/ПКЗ достоверно снижалось с возрастом. В противоположность этому при тяжёлой степени тяжести ВП соотношение ФКЗ/ПКЗ имело тенденцию к повышению без достоверных различий в возрастных группах. Таким образом, у большинства пациентов с ВП был выявлен дисбаланс компонентов здоровья, что важно для организации адекватных восстановительных мероприятий.