Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности

| Вид материала | Документы |

- Концепция черты личности (Г. Олпорт) Концепция черты личности (Р. Кеттел,). Типы личности, 14.11kb.

- Ская деятельность должна определяться изнутри: от ценностей и смыслов личности учителя,, 80.75kb.

- В. А. Шкуратов рассказывать и нормировать (горизонты свободы в нарративе) Мы хотим, 336.04kb.

- Д. А. Леонтьев теория личности а. Н. Леонтьева, 150.19kb.

- Теория личности У. Джемса, 797.15kb.

- «Интер-логистик», 630.21kb.

- Инверсия смыслов в художественной культуре ХХ века: от антропоцентризма к «Новой художественной, 935.49kb.

- Статья принята в печать: май 2011г. Коваленко Алёна Викторовна, 161.03kb.

- Актуальные проблемы формирования личности и пути их решения: теория и практика, 3240.9kb.

- Д. А. Леонтьев Теория личности А. Ф. Лазурского: от наклонностей к отношениям, 233.15kb.

Правду бьют избитыми правдами

^ Я. Э. Голосовкер [1987, с. 9]

С только что вышедшей книгой Я. 3 Голосовкера [Голосовкер, 1937] Логика мифа я познакомился, оканчивая эту работу. Книга издана посмертно. Судьба Голосовкера (1890— 1967) была трагичной Его имя не включено в Философскую энциклопедию. Мало что сохранилось из написанного им. Но и в этом малом мы находим удивительные высказывания о роли воображения. Воображение для него является мерилом культуры (с. 164) Он пытается показать, — и это для нас особенно важно, — что алогичность воображения имеет свою логику. Основная глава в упомянутой выше книге называется «Логика античного мифа». Набрасываются контуры не замечаемой нами логики. Вот несколько относящихся сюда высказываний:

... логика чудесного открывает нам чуждый здравому смыслу формальной логики некий «разум неразумия» в нашем творческом воображении (с. 44).

«Алогия» мира чудесного — только «якобы алогия»: в нем есть своя логика. (...)

В этом [эллинском] мифе все тайное явно и, наоборот, все явное тайно. В нем все неестественное и противоестественное дано как некая сверхъестественная естественность. (...)

^ В нем любая нелепость разумна, само безумие... олицетворено и действует как разум, и, наоборот, разум в качестве только здравого смысла безумен (с. 45—46). (...)

В нем порочный круг беспорочен... (...)

В нем дилемма разрешается синтезом, ибо среднее дано и противоречие снимается вовсе, ибо «исключенное третье» есть, ибо в этом мире чудесного действует закон неисключенного третьего (с. 46).

^ Когда мы, философы, наглядно созерцаем, мы воображаем внутренние образы, воображаем идеи, т. е. воображаем смысло-образы (с. 147).

Смысл мы понимаем. Попытка определить смысл приводит к ограничению и оплощению нашего понимания смысла (с. 148)

Из сказанного здесь следует, что, развивая вероятностное исчисление смыслов, мы решаем давно и отчетливо поставленную задачу.

3 глава

^ СМЫСЛОВАЯ ПРИРОДА ЛИЧНОСТИ

§ 1. Введение

Показанное в главе I многообразие представлений о личности(*119) может служить иллюстрацией к высказыванию, сделанному психологами в одной из вступительных статей тбилисского четырехтомника, посвященного проблеме бессознательного. Эта статья начинается словами [Прангишвили, Шерозия, Бассин, 1978]:

Является трюизмом, что теория личности, несмотря на огромные усилия, затраченные на ее разработку, остается одним из наименее ясных теоретических разделов современной психологии, областью, в которой меньше единогласия и больше споров, чем в какой-либо другой (с. 337).

И сейчас, по-видимому, никто еще не готов к тому, чтобы заполнить эту зияющую брешь не только в философии и психологии, но и культурологии в целом. Остается непонятным, как может развиваться современная, научно ориентированная культура, если сама наука не имеет научной теории личности, пользующейся хоть каким-то признанием. Незнание человека — это, может быть, наиболее сильное незнание современной науки.

Мы также, конечно, не готовы к построению всеобъемлющей теории личности. Наш подход будет ограничен семантическим ракурсом. В соответствии с представлениями герменевтики, мы видим личность, прежде всего, как носительницу смыслов. Личность выступает перед нами как генератор и преобразователь смыслов. Личность оказывается владеющей исчислением смыслов. Личность открыта миру, она оказывается способной совершать действия, порождаемые новыми смыслами. Эти действия могут становиться всеохватывающими, будучи направленными не только на изменения общества, но и на преобразования Мира.

Личность в то же время телесно капсулизирована. Телесность личности мы рассматривать не будем — не потому, что мы отрицаем ее значение в функционировании личности, а потому, что здесь речь идет скорее о технической, если так можно сказать, реализации личности, и, наверное, изучение ее должно быть оставлено нейрофизиологам. Неделимое приходится делить потому, что языки описания двух сторон деятельности должны быть все еще различными. Самым загадочным остается вопрос о том, как стыкуются два существенно различных, но сурово связанных аспекта существования личности. Здесь тайна. Тайна связи материи со смыслами. Может быть, все неудачи в построении модели личности, имевшие место до сих пор, происходили в силу того, что всегда хотелось в построении теории личности отразить, запечатлеть и разгадать эту тайну. Но на тайну можно только намекнуть. Так пытаемся поступить и мы.

Итак, наша модель личности будет только семантической моделью. Мы рассмотрим ниже четырехгранность вероятностного представления о личности: Эго, Метаэго, Многомерность личности, Гиперличность.

Трудность в понимании природы личности очевидна. Человеку нужно понять самого себя. Средствами сознания необходимо осознать само сознание. Для этого необходимо выйти за границы самого себя — посмотреть на себя со стороны.

Но с какой стороны?

Со всех сторон — с позиций философа, теолога, психиатра, психолога, нейрофизиолога, культуролога, историка, социолога, футуролога, писателя, поэта...

Кто готов к этому? Кто готов найти язык, чтобы описать все увиденное с единых позиций, отвечающих всему богатству нашего представления о мире?

§ 2. Эго человека как вероятностно заданная проявленность

семантического поля

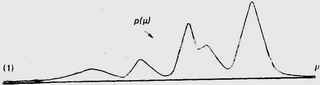

Когда мы встречаем человека и, беседуя и взаимодействуя с ним, узнаем его, то перед нашим внутренним взором возникает его образ, определяющийся прежде всего системой его ценностных представлений. Поэтому естественно считать, что видимая нам индивидуальность человека — его Эго — оказывается заданной плотностью вероятности ρ(µ), построенной на семантической шкале µ. Если вспомнить все нами ранее сказанное о природе текстов, то мы должны будем признать, что человек выступает перед нами как текст или, лучше, как слово — элементарная составляющая текста. Эго — его структура — оказывается смысловой: лингвистической. Раскрываются смыслы Эго через его взаимодействие с Э г о других людей, образующих в своей совокупности тексты более высокого порядка. Напомним, что так же раскрываются смыслы слов обыденного языка — через их проявляемость во фразах, текстах более высокого порядка. Сам человек по своей сути оказывается языком, так же, как языком оказываются все человеческие взаимоотношения, так как через язык они раскрываются, в языке — носителе смыслов — они созревают.

Функция распределения, задающая Эго человека, может быть иглоподобной или размытой, иногда асимметричной или многовершинной. Этим до некоторой степени определяются типы людей. В процессе жизни функция распределения ρ(µ) все время меняется или хотя бы слегка флюктуирует относительно центра рассеяния. Жесткое осознание своего Эго, задаваемое иглоподобной функцией распределения, может приводить к тому, что человек будет ощущать «малые смерти при переходе от одного момента к другому». Отсюда и представление о черных дырах (пустых пространствах) в психопатологии, патологическое состояние боязни жизни и смерти (подробнее описание подобных состояний см. в [Welwood, 1977а]).

Хвостовая часть функции распределения хранит в себе (в подавленном виде) воспоминание обо всем прошлом человека или даже человечества. В состояниях успокоенности и внутренней тишины или, наоборот, в состояниях крайнего напряжения и, наконец, в состояниях, вызванных приемом психоделиков, человек может вернуться в свое историческое или предысторическое прошлое. Возвращение в далекое прошлое(*120), связанное с аномальной перестройкой функции распределения ρ(µ), часто интерпретируется как психиатрическое заболевание. Может быть, астральный мир, о котором так много снова говорят в наше время, существует не сам по себе, а соприсущ каждому человеку как его далекое прошлое?

Каждому из нас присуще все многообразие семантики Мира. Иными словами, нам присущ «весь семантический генофонд». Мы носим в себе как изжитое прошлое, так и не реализовавшееся еще будущее, хранящееся так же в хвостовой части функции распределения (ради наглядности мы можем считать, что прошлое хранится в левой, хвостовой части, будущее — в правой). Мы можем возвращаться назад или заглядывать вперед, устремляясь в неизведанное будущее.

В нашей системе представлений существенна предпосылка о том, что все смыслы Мира изначально упорядочены на шкале µ. Нам часто задают вопрос: что будет, если отказаться от этого постулата и допустить возможность произвольного разупорядочивания смыслов? Дать ответ на этот вопрос непросто. Сам механизм такого возмущения можно представить себе, если допустить динамичность пространства — возможность возникновения в нем геометрических волн, перемешивающих сами точки пространства(**121). Если такое перемешивание произойдет по оси мю, то функция распределения станет невообразимо негладкой — со множеством разрывов в ходе кривой. Некоторое представление о степени такой негладкости можно получить, если взять лист бумаги, на которой была нарисована кривая ρ(µ), разрезать его на полоски, параллельные оси ординат, перемешать их и склеить в каком-то новом, случайно выбранном порядке. Исчезнет более или менее плавный ход меры по привычно близким нам смыслам.

Личность, подвергнувшаяся такому перемешиванию, выйдет из нашей культуры — наверное, она будет признана психически больной. Можно допустить, что на такой, по-новому упорядоченной системе смыслов сможет возникнуть совсем особая культура, с новой структурой ценностей, задаваемой опять-таки своим достаточно гладким распределением меры. Для нас эта культура останется непонятной, будучи наполненной неожиданностями. (Понятным для нас было бы лишь то изменение в культуре, в котором, при неизменной упорядоченности смыслов, изменяется — хотя бы и радикально, — только распределение меры, задающее изменение общекультурной парадигмы.)

Здесь уместно поставить вопрос: переживала ли хоть раз история человечества перестройку культуры, связанную с радикальным переупорядочением самих смыслов, а не весов над ними. Наверное, нет — ибо, иначе, мы говорили бы о том, что были культуры безумных. Но, может быть, Карлос Кастанеда в своих фантазиях именно и ведет речь о возможности представить непредставимое? Здесь мы должны остановиться, так как подходим к тем проблемам, которые, пожалуй, уже относятся к предельной реальности.

Одной из примечательных особенностей нашей модели является то, что природа Эго оказывается состоящей из двух начал: дискретного — функция распределения вероятностной меры ρ(µ) и континуального — семантического континуума: шкалы µ, на которой это распределение меры задано. Совсем на другом языке пытается сделать нечто похожее К. Кастанеда, показывая, что личность состоит из двух ипостасей: тонали и нагвали. Первую из них легко отожествить с нашим представлением о дискретном (капсулизированном) начале, вторую — с представлением о континуальном начале.

В книге [Castaneda, 1974] приводятся следующие слова учителя — мексиканского колдуна Дон-Хуана:

^ Я собираюсь рассказать тебе о тонали и нагвали... (с. 121).

Я бы сказал, что тональ и нагваль находятся исключительно в ведении людей знания (с. 122).

Тональ, можно сказать, есть хранитель, защитник — такой защитник, который чаще всего оборачивается стражем (с. 122).

Тональ — это все, что мы есть (с. 123).

^ Тональ — это все, что мы знаем... И сюда входим не только мы, люди, но и весь наш мир. Можно сказать, что тональ есть все видимое (с. 124).

Тональ начинается с рождения и заканчивается смертью (с. 124).

Я говорю, что тональ создает мир, потому что она свидетельствует и оценивает в соответствии со своими правилами. Очень странным образом тональ является творцом, не творящим ничего. Другими словами, тональ составляет правила, посредством которых она способна понимать мир (с. 125).

Теперь несколько слов Дон-Хуана о том глубинном начале нашей личности, которое мы склонны отожествлять с семантическим континуумом:

^ Нагваль — это часть нас самих, с которой мы вообще не вступаем в контакт (с. 126).

Нагваль — это часть нас самих, которая не имеет определения: ни слов, ни имен, ни ощущений, ни значения (с. 126).

... нагваль не есть Бог, потому что Бог — это составляющая нашей личной тонали и тонали данного времени. Тональ есть все, как я уже говорил, из чего, по нашему разумению, состоит мир, включая, конечно, и Бога (с. 127).

... нагваль способна на непостижимые проявления (с. 157).

Ты хочешь объяснить нагваль через тональ... Ты прекрасно знаешь, что мы находим смысл в говорении только потому, что остаемся в пределах вполне определенных границ, а как раз они-то и неприменимы к нагвали (с. 189—190).

Дальше речь идет о жизненной силе, которая представляет собой неразрывную сплоченность бесчисленных осознаваний, образующих собственное «Я».

... я знаю, что как только жизненная сила покидает тело, все эти одиночные /разделенные/ осознавания разъединяются и возвращаются снова туда, откуда они исходили, — в нагваль (с. 266).

Человеческая форма и человеческое ощущение неповторимы; может быть, это даже самая приятная форма из всех возможных для нас; существует, однако, бесконечное множество альтернативных форм, которые композиция может выбирать. Я уже говорил тебе, что колдун может принять любую форму, какую он только пожелает (с. 266).

Итак, мы видим, что речь идет о форме — капсулизированности и об исходном — бесформенном ничто, в которое все возвращается. Мы рискнули на математическом языке дать описание соотношения между теми двумя началами, которые Кастанеда называет тональю и нагвалью. Для нагвали нашелся образ — она оказалась выразимой в слове.

Обратим здесь внимание еще и на то обстоятельство, что семантическая капсулизация, образующая наше Эго, всегда эфемерна. Мы стараемся этого не замечать, но это так. Мы теряем свое Эго, засыпая, оно спит и тогда, когда мы видим сновидения. Мы можем потерять или почти потерять свое Эго в гипнотических состояниях. Теряем мы Эго, переходя в измененные состояния во время глубокой медитации или после приема психоделических средств. Дж. Лилли [Lilly, 1981] показал, как привычная семантическая капсулизация разрушается при полной и продолжительной изоляции(*122). (Его эксперимент может рассматриваться и как прямое доказательство формулы Мерло-Понти (см. гл. I, §6): «... сознание — это открытость миру»). Мы часто устаем от жесткости своего Эго. Отсюда издревле существовавшее стремление к карнавалам и мистериям (и такой ее ослабленной форме, как церковная литургия), стремление к психотропным средствам, а часто и к психоделикам и злоупотреблению алкоголем. Все это неизменные стремления к тому, чтобы хотя бы на время освободиться от бремени своего Эго.

§ 3. Метаэго как источник личностной изменчивости

... но человек рождается на страдание, как искры, чтоб устремляться вверх.

[Книга Иова. 5:7]

Счастлив, кто посетил сей мир

В его минуты роковые.

[Ф. И. Тютчев Цицерон]

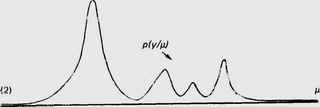

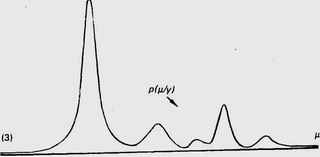

Если в привычных условиях Эго предстает перед нами как некий носитель более или менее установившихся смысловых оценок, то в экстремальных условиях, когда возникает необходимость принимать решение и действовать в острой ситуации у, решающим оказывается выбор фильтра предпочтения ρ(у/µ). Так, в критических ситуациях приоткрывается скрытая от нашего взора сокровенная сторона личности. Критические ситуации создают те эволюционные толчки, которые приводят к изменению личности (см. рис. 3)

Рис 3 Схематическое изображение личности как самоинтерпретирующегося текста: семантический портрет Эго в исходном состоянии; (2) фильтр реинтерпретации, спонтанно возникающий в новой ситуации у; (3) портрет Эго после очередной самоинтерпретации.

Возникает эволюционная цепочка. Априорная функция распределения p(µ) переходит в апостериорную ρ(µ/y), которая на следующем этапе выступает уже в роли априорной функции p2(µ). Вглядываясь в себя в ретроспективе, мы отлично осознаем, что постоянство нашей личности определяется не столько и не только видом функции распределения ρ(µ), склонной к изменению, сколько способностью выбирать в острых ситуациях у необходимый фильтр ρ(y/µ), т. е. нашей способностью эволюционировать. Представление о Метаэго — высшем и не схватываемом нами непосредственно качестве, приходится сопоставлять со способностью к генерированию нетривиальных фильтров. И если эта способность утрачивается, то можно говорить о перерождении личности.

Мы уверенно можем сказать, что на начальное формирование функции распределения ρ(µ) существенное влияние оказывают как врожденные склонности, так и окружающая среда, воспитание и образование. Но что оказывает влияние на способность порождать нетривиальные фильтры ρ(у/µ)? На этот вопрос с уверенностью ответить трудно. Ясно, однако, что эта способность в какой-то степени поддается воспитанию. Каждая культура прошлого настойчиво готовила своих будущих героев через инициации на материале мифов и эпоса.

В современной западной культуре эту роль пыталась взять на себя прежде всего художественная литература и, может быть, отчасти философия. Однако, несмотря на всю привлекательность, скажем, тех героев В. Гюго и Л. Толстого, которые являются исполнителями нетривиальных решений в экстремальных ситуациях, литература — только квазииницация, так как собственно инициация ценна и действенна непосредственностью свершений (пребыванием в самой ситуации); литература — только модель ситуации, театр, только сопереживание: участие в некоем, уже готовом (каноническом) решении, а не само решение, не его порождение — не собственно творческий глубинный процесс. Литература — пример (род умозрения), инициация — опыт (род действия, акт возрождения самого себя в своих глубинах). Что-то от практики инициации, пожалуй, осталось в науке. Казалось бы, зачем сейчас нужен прямой контакт профессора со студентом — разве недостаточно для передачи знаний современных технических средств? Видимо, нет — нужна еще преемственность, осуществляемая через личное общение, через привлечение ученика к участию в действии — собственной работе мастера.

И вот что еще интересно: все психологические тесты, направленные на оценку личности, ни в коей мере не затрагивают принципиальной характеристики личности — способности к порождению нетривиальных фильтров ρ(y/µ), существенно смещенных по отношению к функции ρ(µ). И это естественно, так как только сама жизнь (включая действие в ней субъекта), во всем многообразии ее превратностей, может выступать в роли тестовых ситуаций, раскрывающих и обогащающих человека. Нужно признать, что личность раскрывается в трагизме ситуаций, провоцирующих появление нетривиальных фильтров. Здесь наши представления перекликаются с тем направлением современной западноевропейской мысли, которое известно как французский персонализм(*123). Там вводится понятие интегрального героизма, и трагизм рассматривается как изначальная, недоступная рациональному познанию предельность, расширяющая границы личности. Здесь особенно интересна книга Доменака [Domenach, 1967] и критические очерки И. С. Вдовиной [Вдовина, 1981], на которые мы опираемся. В парафразах высказывания Доменака звучат так:

^ Трагедия выводит за пределы привычного понимания добра и зла... Феномен трагичного фундаментален... Трагична не история, а сам человек.

И если мы готовы признать, что личность — это текст, через который происходит распаковывание семантического континуума, то нам придется согласиться с тем, что глубина и серьезность процесса распаковывания определяются степенью трагичности тех ситуаций, в которых приходится действовать человеку.

В понимании трагизма — осмысливании его с философских позиций — прямым предшественником французского персонализма был Ф. Достоевский. Вот перед нами его небольшое произведение Сон смешного человека. Фантастический рассказ [Достоевский, 1983], напечатанный им на склоне жизни в знаменитом Дневнике писателя. Попробуем пересказать(**124) этот рассказ так, чтобы передать не только содержание, но и аромат повествования: Рассказ ведется от имени человека, который сам считал себя смешным — ему было «все равно». В один сумеречный осенний петербургский вечер он поздно возвращался домой, готовый к самоубийству. Дома, после серьезных рассуждений, он засыпает и видит себя во сне совершившим самоубийство. Сновидение продолжалось:

И вот меня зарывают в землю. Все уходят, я один, совершенно один... Я воззвал и смолк... И вот вдруг разверзлась могила моя... я был взят каким-то темным и неизвестным мне существом, и мы очутились в пространстве... Мы неслись в пространстве уже далеко от земли... мы быстро приближались к планете... Я вдруг, совсем как бы для меня незаметно, стал на этой другой земле в ярком свете солнечного, прелестного как рай дня. Я стоял, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле Греческий архипелаг... (с. 109—112).

Дальше идет описание людей этой другой Земли:

Дети солнца, дети своего солнца, — о как они были прекрасны! Лица их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием (...) Это была земля, не оскверненная грехопадением... У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспредельное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной (с. 112, 114).

И вот что произошло:

Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех! - очень скоро брызнула первая кровь... Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучения и говорили, что Истина достигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука... Явилось рабство, явилось даже добровольное рабство... Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве (с. 115—117).

Реакция смешного человека:

Я говорил им, что все это сделал я, я один, что это я им принес разврат, заразу и ложь! Я умолял их, чтобы они распяли меня на кресте, я учил их, как сделать крест... Наконец, они объявили мне, что я становлюсь им опасен, и что они посадят меня в сумасшедший дом, если я не замолчу. Тогда скорбь вошла в мою душу с такою силой, что сердце мое стеснилось и я почувствовал, что умру, и тут... ну, вот тут я и проснулся (с. 117).

И теперь началась новая жизнь смешного человека:

^ Я иду проповедовать, я хочу проповедовать,— что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу!

И вот с тех пор я и проповедую! (с. 118).

В этом небольшом рассказе в художественной форме запечатлен весь опыт писателя, направленный на попытку понять природу человека. Можно, конечно, дать разные интерпретации рассказанному. Все они, конечно, будут неполными и несколько односторонними. Мы ограничимся здесь двумя: (1) Человеку, чтобы обрести смыслы (выйти из состояния «все равно»), надо пережить трагическое до предела — стать им, войти в него; (2) Христианское понимание Рая — это утопия, заложенная в глубинах сознания человека (по крайней мере, западного). Но утопия должна оставаться только путеводной звездой. В своем реальном осуществлении — хотя бы в сновидческой реальности(*125), она оказывается немощной, пресной. Может быть, это противостояние надо понимать очень широко — как некую метафору, на которую замыкается трудноподдающееся разумному пониманию трагическое.

Но все же попробуем приблизиться к пониманию трагического в природе человека. Та трагичность существования человека, о которой здесь идет речь, носит семантический характер. И в этом понимании трагичности ее можно, следуя французским персоналистам, признать фундаментальной составляющей человеческого бытия. Но надо отдавать себе отчет в том, что трагичность неразрывно связана с творчеством — другой фундаментальной составляющей природы человека. Обе эти фундаментальности являются не более чем двумя взаимодействующими друг с другом способами семантического раскрытия личности. Личность, как мы уже об этом говорили, — это особый текст, способный к самореинтерпретации своей вероятностно задаваемой структуры. Эта способность делает человека микродемиургом, а демиург должен быть трагичным — что зафиксировано во множестве легенд, посвященных этому мифологическому образу.

Творчество должно быть трагичным хотя бы потому, что оно социально, а человек, как мы об этом тоже уже говорили, способен не только к пониманию, но и к непониманию — сопротивлению новому. Сопротивлению не своему, а чужому новому. Отсюда и динамизм в раскрытии смыслов, легко оборачивающийся трагизмом.

Несколько иначе об этом же говорил и Уайтхед, так остро осознавший творческое начало мира. У него читаем [Witehead, 1929]:

Порядок недостаточен. Необходимо нечто куда более сложное: порядок, накладывающийся на новизну; вследствие этого плотность порядка не вырождается в простое повторение, а всегда есть рефлексия на фоне системы (с. 480).

^ Мир стоит лицом к лицу с тем парадоксом, что он ждет нового и в то же время охвачен ужасом перед потерей прошлого, знакомого и любимого (с. 481).

Вот так мы и ищем новое и в нашей личной жизни, и в искусстве, и в науке, и в социальной структуре общества, оставаясь в то же время погруженными в ностальгию о прошлом. Отсюда и расслоение па тех, кто ищет, и тех, кто непреклонно охраняет старое.

Выход из драматизма поиска нового порождает скуку. Скука может стать нестерпимо скучной. Раньше в нашей книге [Nalimov, 1982] мы уже говорили о том, что уровень скуки является одним из серьезнейших показателей состояния культуры. Теперь неожиданно подтверждение этому мы находим со стороны психофизиологии: в книге Пена [Репа, 1983] говорится о скуке как о разрушающем факторе для человека, находящем свое проявление даже, казалось бы, и в таких чисто соматических заболеваниях, как рак.

В нашей модели парное проявление двух начал трагизм — творчество выступает как система типа «тяни — толкай». Новая, достаточно драматическая ситуация порождает новый фильтр, резко меняющий систему смыслов. Неприятие этой системы другими усиливает драматизм, доводя его до трагизма, провоцирующего появление новых, более радикально действующих фильтров.

Правда, нарисованная здесь картина отражает скорее всего социальный аспект творчества. Где-то творчество может быть и спокойным, не вызывающим тревоги общества. Кто-то может быть творческой личностью и вне провоцирующего действия среды. Раньше о таких людях у нас говорили так: «Он поэт милостью Божьей».

Но все же мы — люди — погружены в больший трагизм, чем, скажем, животные. У них он, конечно, есть, но иной — не семантический по своей природе. И если мы готовы начало своей культуры связывать с Афинами и Иерусалимом, то и природа трагизма открылась нам во всей своей полноте Сократом и Христом.

Но здесь возникает новая проблема. Потребность в острых, доходящих до трагизма ситуациях — есть ли это исконное начало Мира, или это только особенность западного мироощущения? Западная культура — подчеркнем еще раз — уходит своими корнями в трагизм: вспомним здесь жанр трагедий, как вид драматургии, в древней Греции (о его значении много говорят опять-таки французские персоналисты). Вспомним и трагедийность появления самого Христианства. Каждый год западный Мир отмечает Пасхальный праздник (особенно торжественна его литургия в Православии), напоминающий нам об исходно заложенной трагедийности нашей культуры. Оглядываясь на Восток, мы можем остановить свой взор на Буддизме. Его основная устремленность — выход из поля страдания (что естественно должно сопровождаться отказом от привязанностей) или, иначе, освобождения от смыслов(*126), порождающих трагичность противостояний. Таким образом, Христианство и Буддизм выступают перед нами как два дополняющих друг друга начала(**127). И в этом ответ на поставленный выше вопрос. Трагичность — устремленность к ней как к пределу самого Бытия, — это в природе человека; так же в его природе заложен протест против нее. И не можем ли мы здесь сформулировать еще такую мысль: смысл и трагичность — синонимы, т. е. слова с взаимно связанными значениями. Только отказавшись от смыслов, мы можем обрести великий покой. Мы его, наверное, и обретаем, уходя из жизни, погруженной в смыслы.

Смысловая трагичность человека поддерживается его нескончаемой озабоченностью будущим. Человек живет не только в настоящем, поддерживаемом прошлым, но и в будущем, постоянно забегая вперед, заглядывая в него. Здесь мы опять вспомним Хайдеггера и его предшественника Бл. Августина (см. гл. I, §6). Для Хайдеггера нет времени без человека. Человек сближает трижды открытую ему протяженность времени(***128). Время создает экзистенциальную структуру заботы. Силлогизм Бейеса неявно впитывает в себя хайдеггеровскую концепцию времени. В том настоящем, где действует силлогизм, прошлое, задаваемое функцией распределения ρ(µ), мультипликативно смешивается с фильтром ρ (у/µ), который возникает как спонтанный выбор из необъятного множества потенциально возможных решений. Выбирая то, что еще не было реализовано, человек забегает вперед — готовит новое раскрытие смыслов с непредвидимыми возможными последствиями. Так проявляет себя Метаэго. Только для смыслов в настоящем прошлое свертывается по будущему. В раскрытии смыслов, происходящем на глубинном (дологическом) уровне сознания, нет цепочки причинно-следственных связей, порождающих представление о плавно текущем линейном времени. Время здесь завихряется.

Теперь остановимся еще на одной экспликации нашего представления об Эго и Метаэго. Речь пойдет о понятии установка, глубоко укоренившемся в психологии и философии. Мы, естественно, здесь не можем рассматривать концепцию установки во всей полноте ее развития(*129). Ограничимся здесь только тем, что рассмотрим две интерпретации этого понятия: психологическую, данную в школе Узнадзе(**130), и философскую, данную Э. Гуссерлем.

В первом случае мы читаем [Беспалько, 1978]

^ Обычно, когда речь идет об уровне установки иметь ввиду ее «фильтрующее», регулирующее влияние на содержание сознания (с 57).

В нашей концептуализации установка приобретает динамический характер. Происходит взаимодействие исходной смысловой установки (системы предпочтения) ρ(µ) с корректирующим фильтром ρ(у/µ), отвечающим данной конкретной ситуации у.

Теперь несколько слов о раскрытии смысла понятий установка в философии феноменологии [Гуссерль, 1986]:

Духовная Европа имеет место рождения... Это древнегреческая нация VII и VI столетий до Р. X. В ней сформировалась новая установка индивида по отношению к окружающему миру. Следствием ее стало рождение, прорыв совершенно нового рода духовной структуры, быстро развившейся в систематически законченное культурное образование; греки назвали его философией (с. 104).

И далее идут такие поясняющие слова:

Под установкой, вообще говоря, понимается привычно устойчивый стиль волевой жизни с заданностью устремлений интересов, конечных целей и усилий творчества, общий стиль которого тем самым также предопределен. В этом пребывающем стиле как в нормальной форме развертывается любая определенная жизнь. Конкретные исторические содержания изменяются в относительно замкнутой историчности. Человечество (соответственно и закрытые общества, как нация, род и, т. д.) в своей исторической ситуации всегда живет в какой-либо установке. Его жизнь всегда характеризуется каким-то нормальным стилем, в котором складывается постоянство историчности или развития (с. 106).

В нашей системе представлений установка — в широком ее понимании, охватывающем стиль жизни в целом, может быть описана также вероятностной функцией распределения заданной на одномерном линейном семантическом континууме. Детализируя это представление, лучше говорить о том, что установка задается целым семейством корреляционно связанных функций распределения. Частные особенности отдельных функций, образующих это семейство, будут характеризовать индивидуальные семантические состояния личностей, носителей этих функций. Здесь мы уже подходим к представлению о гиперличности — многомерном образовании, созданном множеством личностей, объединенных одной культурой, или — лучше — одним слоем культуры. (К этой теме мы вернемся ниже — в §5 этой главы.)

Отметим также здесь еще одно важное обстоятельство — хорошо известное представление Т, Куна [Кун, 1977] о существовании парадигмы в науке можно рассматривать не более чем как частный случай широкого — философского — понимания роли установки в развитии самой культуры. Парадигма охраняет информационную структуру общества или того или иного его слоя от чрезмерного размывания, позволяя концентрировать энергию на определенных целях. Но она в то же время создает торможение всему новому. И здесь мы опять возвращаемся к проблеме трагического.