Тема предпринимательство как особая форма экономичсекой активности

| Вид материала | Документы |

- 2. Виды и формы лизинга, 256.61kb.

- Комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на истолкование и объяснение какого-либо, 93.06kb.

- Определенная форма представления сложного объекта мышления. Является организованностью, 40.36kb.

- Вопросы к экзамену по дисциплине «Правоведение», 20.87kb.

- Рабочий план Лекции 18 часов, семинары 16 часов Лекции: 1 неделя (2 часа) Лекция Введение, 30.79kb.

- Реферат тема: «Мифы, как особая форма миропонимания (мифы Древней Греции)», 248.44kb.

- Викторина «В стране «Символика» Что олицетворяет флаг, герб, гимн? (Родину), 35.33kb.

- «Диалогичность как фундаментальное лексико-филосовское понятие», 636.47kb.

- Схем а размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Калининградской, 3881.07kb.

- Тема Международное право как особая правовая система, 125.32kb.

Тема 4. Цена товара и издержки производства.

4.1. Понятие товара как объекта предпринимательской деятельности.

4.2. Формирование цены.

4.3. Управление издержками производства.

^ 4.1. Понятие товара как объекта предпринимательской деятельности

При изучении теории и практики предпринимательства важное значение имеет категория "объект предпринимательской деятельности", ибо именно с объектом чаще всего связана предпринимательская идея (хотя она может быть направлена на организацию или управление производственным процессом, поиск новых — нетрадиционных — методов или рынков сбыта и т. д.). Объект предпринимательской активности — товар, продукт, услуга, т. е. то, что может удовлетворить чью-либо потребность и что предлагается на рынке для приобретения, использования и потребления.)

Товар и все, что с ним связано, — вот что занимает предпринимателя, вот что выступает в качестве основы предпринимательских идей и планов. Что же такое товар?

- Прежде всего товар— это продукт труда. Отметим, что под трудом мы понимаем процесс расходования человеком его физических или умственных усилий, направленных на целесообразное изменение природы или отделение вещества от природы и доведение его до состояния, готового к потреблению.

2. ^ Не всякий продукт труда выступает в качестве товара — лишь тот, что предназначен для обмена, для продажи, для его передачи кому-либо с условием (предварительной, текущей или последующей) компенсации усилий, затраченных на производство такого продукта труда, в форме и размерах, определяемых самими участниками сделки.

3. Товаром можно назвать лишь такой продукт труда, который не только предназначен для продажи, но и может удовлетворить какую-либо потребность покупателя. Другими словами, товар — это такой продукт труда, в обладании которым заинтересован потребитель.

4. Товар, таким образом, обладает потребительной стоимостью (полезностью), т. е. теми его свойствами, которые дают возможность индивиду удовлетворить какие-либо потребности.

Товары могут обладать высокой потребительной стоимостью (полезностью), когда в них заинтересовано большое число людей, например основные продукты питания.

^ Высокая потребительная стоимость (полезность) товара связана с тем, что он предназначен для удовлетворения универсальных (или близких к таковым) потребностей, т. е. таких потребностей, которые свойственны всем, почти всем или большому числу людей (продукты питания, одежда и т. д.).

Другие товары обладают низкой потребительной стоимостью (полезностью), когда в силу каких-либо определенных причин мало кто из людей заинтересован в обладании такими товарами, а их обращение к таким товарам — действие вынужденное.

От такого рода товаров необходимо отличать товары с ограниченной потребительной стоимостью (полезностью), когда товары выпускаются только для какой-то определенной и довольно небольшой (чаще всего узкопрофессиональной или социальной) группы людей, например книга для филателистов или инвалидная коляска.

Ряд предпринимателей ориентирует свое производство на изготовление товаров с индивидуальной потребительной стоимостью (полезностью) на основе предварительного заказа (например, компания "Мерседес-Бенц" производит автомобили своей марки с учетом индивидуальных пожеланий покупателей).

^ Потребительная стоимость (полезность) — это способность товара удовлетворить какую-либо потребность индивида в чем-либо (хлеб удовлетворяет потребность человека в еде, книга — потребность в духовном росте, расширении кругозора, понимании окружающего мира и т. д.).

С точки зрения потребителя, все товары на рынке делятся на стандартизированные и дифференцированные. При этом за дифференцированный товар потребитель готов платить более высокую цену, чем за товар стандартизированный. Поэтому стратегия предпринимателя может сводиться к конкретным действиям, результатом которых будет переход его товара из категории стандартизированных в категорию дифференцированных товаров. При этом не следует забывать, что решение о признании товара в качестве дифференцированного принимается потребителем, а не предпринимателем. Так что внимание предпринимателя Должно быть сосредоточено не только на товаре и его свойствах, качественных характеристиках, но и на потребителе, приверженном определенным маркам товаров.

^ Под дифференцированным мы понимаем товар, который, с точки зрения потребителя, обладает особыми свойствами в силу того, что он произведен именно этой компанией. В основном таковыми считаются фирменные товары. Иными словами, под дифференцированным мы понимаем товар, который может удовлетворить какую-либо потребность наилучшим (по сравнению с товарами, не относящимися к такой категории) образом и который связан с конкретным производителем (например, кроссовки "Адидас", платье от Валентине, сардельки Очаковского мясокомбината и т. д.).

Под стандартизированным понимается товар, в отношении которого потребитель интересуется только его потребительскими свойствами, но не производителем, который в глазах потребителя обезличен. К примеру, кто-то стремится приобрести торт "Прага", а кто-то только торт "Прага", изготовленный в ресторане "Прага". Один и тот же товар различными потребителями может восприниматься по-разному: одними — как стандартизированный, другими — как дифференцированный.

Предпринимателю, однако, следует помнить о том, что есть потребители, которые платят не только за товар, но и за наименование производителя, его торговую марку или фирменный знак. На том или ином потребительском рынке может превалировать устойчивое мнение, что престижно покупать товар именно этого производителя, а не другого, хотя по своим потребительским свойствам и качественным характеристикам такой товар может ничем и не отличаться от товара, производимого неизвестным для потребителя изготовителем.

Понимание того, что признание потребителем товара, производимого предпринимателем, в качестве дифференцированного, дает предпринимателю возможность получения дополнительной прибыли, ориентирует его на поиск эффективных методов борьбы "за рубль потребителя".

Вывод. Предприниматель, приступающий к производству товара, стремится как можно болев точно определить рыночного адресата производимого им товара (кто, какая группа людей будет являться потребителем такого товара). Это необходимо 'для прогнозирования предельно допустимого уровня наращивания производства такого товара (т. е. для недопущения перепроизводства и затоваривания рынка или собственных складов).

^ Цена товара

Главной и отличительной характеристикой товара выступает его рыночная цена— то количество денежных единиц, которое покупатель (потребитель) соглашается передать продавцу (производителю) в обмен на право обладания и использования по своему усмотрению (потребления) такого товара. В основе цены (как уже отмечалось в теме 1) — издержки производства, которые вынужден нести каждый предприниматель при выпуске любого товара.

Предприниматель различает несколько видов рыночной цены товара:

• стартовая,

• устоявшаяся,

• монопольная,

• демпинговая,

• ликвидно - распродажная,

Стартовая рыночная цена свойственна тем товарам, которые для рынка (или данного рынка) являются новинкой. Стартовая цена может устанавливаться или с завышением, или с занижением от предполагаемой в будущем реальной (устоявшейся) рыночной цены. Отклонение в ту или иную сторону от реальной цены зависит: а) от поведения предпринимателя на данном рынке и его стратегических целей;

б) от условий рынка (уровень конкуренции, наличие заменителей данного товара, степень платежеспособности покупателей и т. д.).

К примеру, если я хочу внедриться на новый рынок на длительную перспективу (причем на этом рынке уже имеется товар, служащий заменителем моего товара), я установлю цену ниже реальной цены для привлечения внимания к моему товару и создания собственного круга потребителей. Если же я выхожу на рынок с излишками произведенного мною товара с целью осуществить лишь разовую операцию по его реализации, то я установлю цену выше реальной цены с целью извлечения дополнительной прибыли.

Устоявшаяся рыночная цена свойственна товарам, занявшим уже стабильное положение на данном рынке и прошедшим этап первоначальной конкуренции с другими имеющимися на этом рынке товарами. К примеру, стартовая цена на видеомагнитофоны в момент их начального поступления на рынок была выше нынешней, устоявшейся цены.

Монопольная цена свойственна только тем товарам, которые поставляются на рынок монопольным производителем или монопольным поставщиком в условиях отсутствия конкуренции, т. е. нарушения механизма установления рыночной цены при соблюдении равновесия между ценой и поставляемым на рынок количеством товара.

^ Демпинговая цена— это так называемая бросовая цена, как правило, преследующая цель подавления конкурентов. Установление демпинговых цен нередко служит основанием для применения санкций по отношению к тому предпринимателю (производителю или продавцу), который идет на установление таких цен. Чаще всего под демпинговыми подразумеваются цены, отклоняющиеся на 30% и более от уровня устоявшейся цены. Демпинговыми признаются также и цены, устанавливаемые на уровне ниже издержек производства (хотя весьма часто бывает довольно затруднительно выявить такую взаимосвязь.

^ Ликвидно-распродажная цена — это устоявшаяся цена с определенной скидкой. Обычно такая цена устанавливается на товары сезонного спроса по окончании (а иногда и во время) сезона или на устаревшие модели (образцы) в связи с появлением новых моделей товаров, или на товары, которые выходят из моды. Эти цены используются для ликвидации излишних товарных запасов и недопущения убытков или получения хотя бы небольшой (по сравнению с обычным уровнем) прибыли от реализации таких товаров.

^ 4.2. Формирование цены товара

В основе процесса принятия предпринимательских решений на базе экономических методов лежит анализ предпринимателем таких категорий, как цена, издержки производства, управление финансами, а также умение оперировать ими в практической деятельности.

Ц е н а, в данном случае рыночная, — это количество денежных единиц, которое покупатель готов передать предпринимателю в обмен на право обладать произведенным товаром (продуктом) или результатами оказанной услуги.

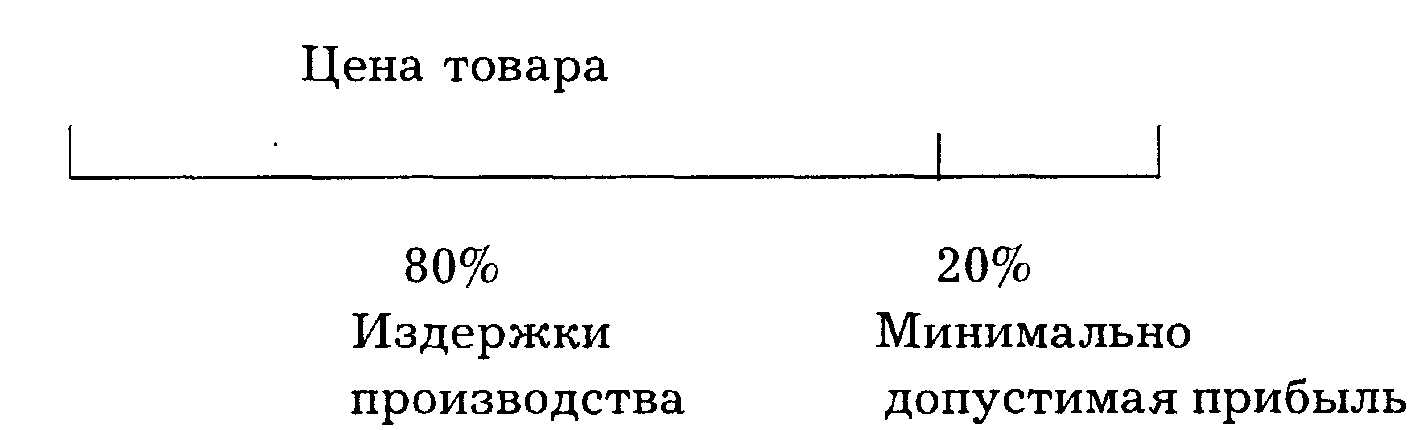

Предприниматель сам формирует цену товара путем сложения издержек производства, фактически понесенных им, и минимально допустимой (с его точки зрения) прибыли, то есть

Цт= Ипф + Пмд

где Цт — цена товара;

Ипф — фактические издержки производства;

Пмд — минимально допустимая прибыль.

Однако определяемая таким способом цена выступает лишь минимально допустимой ценой, т. е. ценой на минимально допустимом для предпринимателя уровне: при реализации товара он постарается избежать падения цены ниже этого показателя. Следовательно, предприниматель лишь обозначает нижний (допустимый для него) предел возможного снижения цены. Но поскольку эта цена является расчетной ценой для самого неблагоприятного варианта развития рыночной ситуации, то разглашению она не подлежит. Иногда определяемая таким образом цена выступает в качестве оптовой цены, если, конечно, предприниматель сознательно идет на такой способ формирования цены.

Целесообразность выступления предпринимателя на рынке определяется тем, что ему удается сформировать минимально допустимую цену на уровне ниже рыночной цены.

Рыночная цена — это фактическая цена, по которой товар действительно переходит в распоряжение (собственность) покупателя. Разница между рыночной ценой и минимально допустимой ценой выступает в качестве сверхприбыли (т. е. предприниматель, поскольку он извлекает сверхприбыль, будет продолжать производить товар и при падении рыночной цены до определенного уровня):

Цр-Цмд = СП,

где Цр— рыночная цена;

Цмд — минимально допустимая цена;

СП — сверхприбыль.

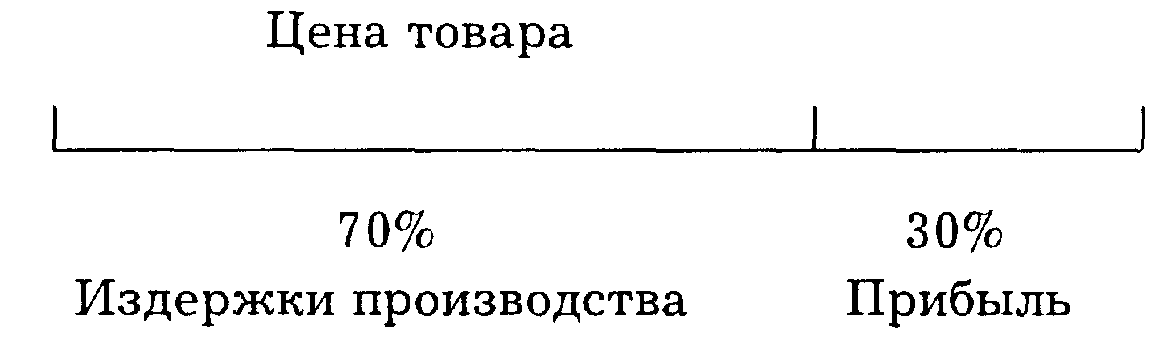

П

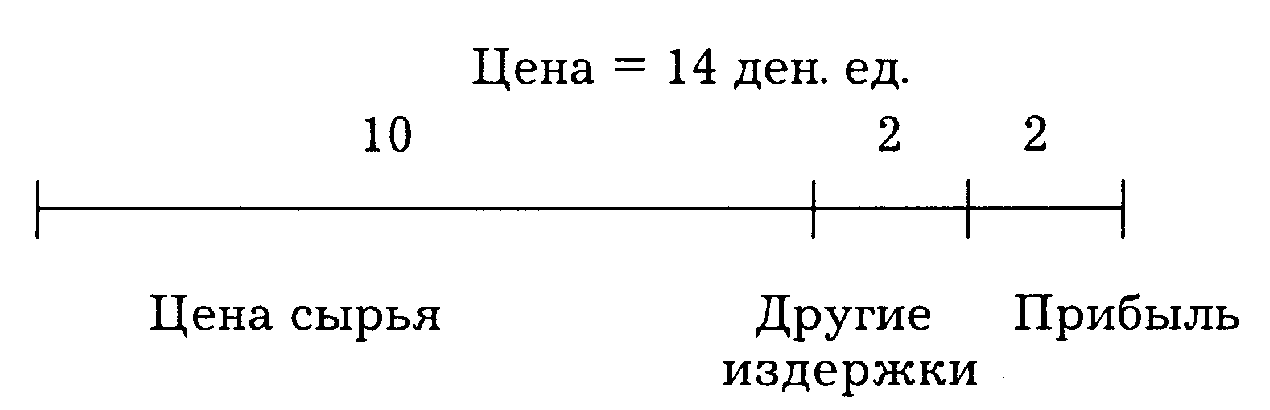

редприниматель действительно имеет возможность управлять процессом ценообразования, если под ценой мы понимаем ее минимально допустимый уровень. Процесс управления ценообразованием связан с поиском конкретных путей снижения (минимизации) издержек производства. Предположим, у нас была следующая структура цены(рис. 7.8):

Рис. 7.8.

Если мы сумеем найти возможность снижения издержек, то структура цены может измениться в благоприятную для нас сторону: уровень цены не меняется, а размер прибыли возрастает (рис. 7.9).

Рис. 7.9.

Второй метод воздействия на процесс ценообразования сопряжен с анализом уже рыночной цены, а не цены на минимально допустимом уровне. При использовании этого метода предприниматель путем анализа пытается выявить, какие товарные характеристики лежат в основе такого ценового показателя и как может снизиться цена при каком-либо изменении товарных характеристик.

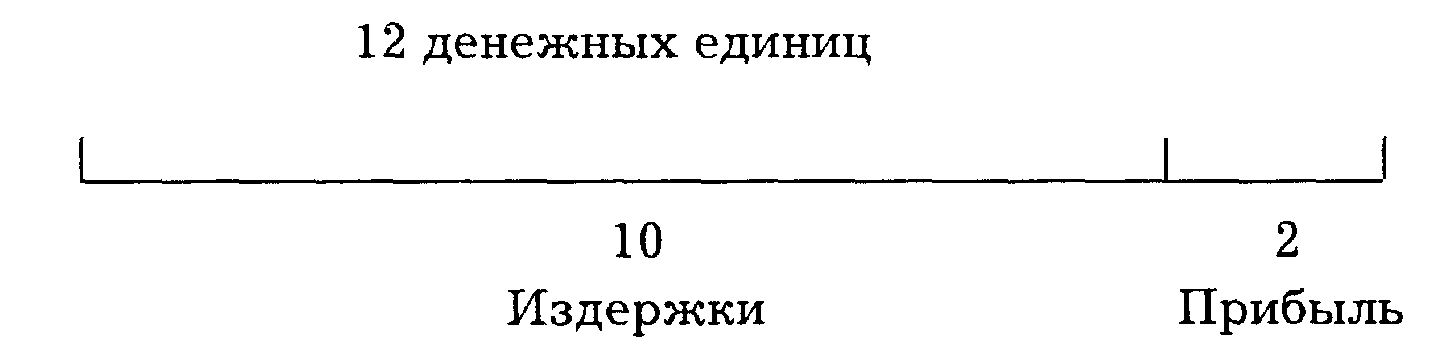

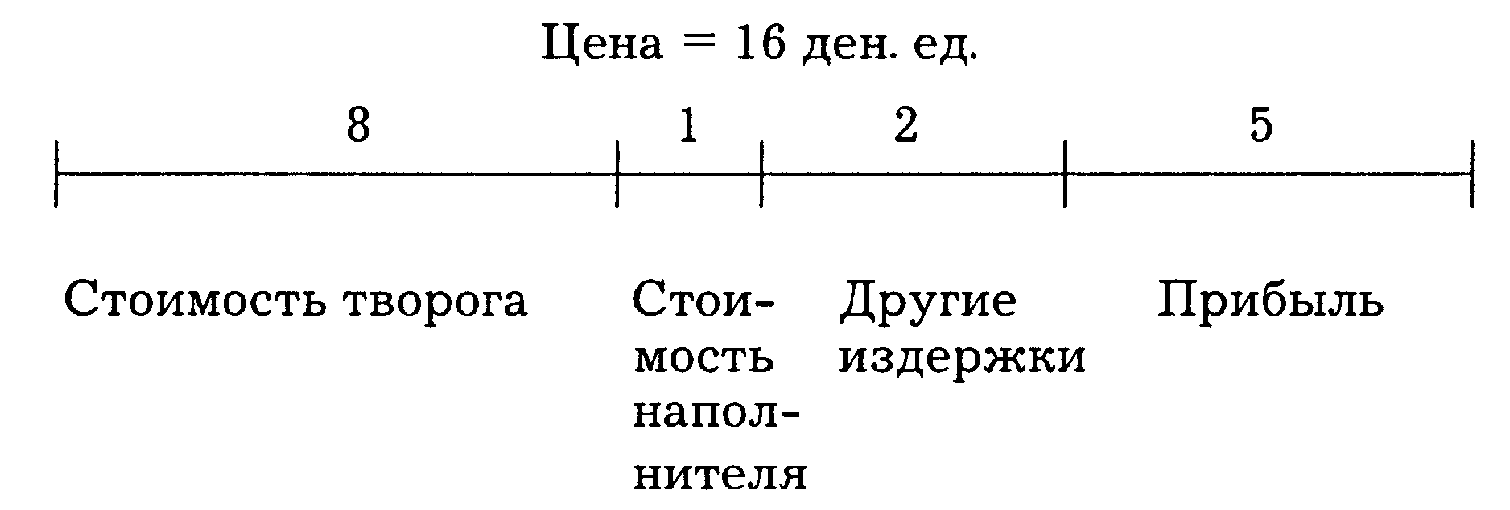

Обратимся к простому примеру. Допустим, мы производим творог в 250-граммовых пачках по цене 12 денежных единиц. Структура цены при этом складывается таким образом (рис. 7.10):

Рис. 7.10.

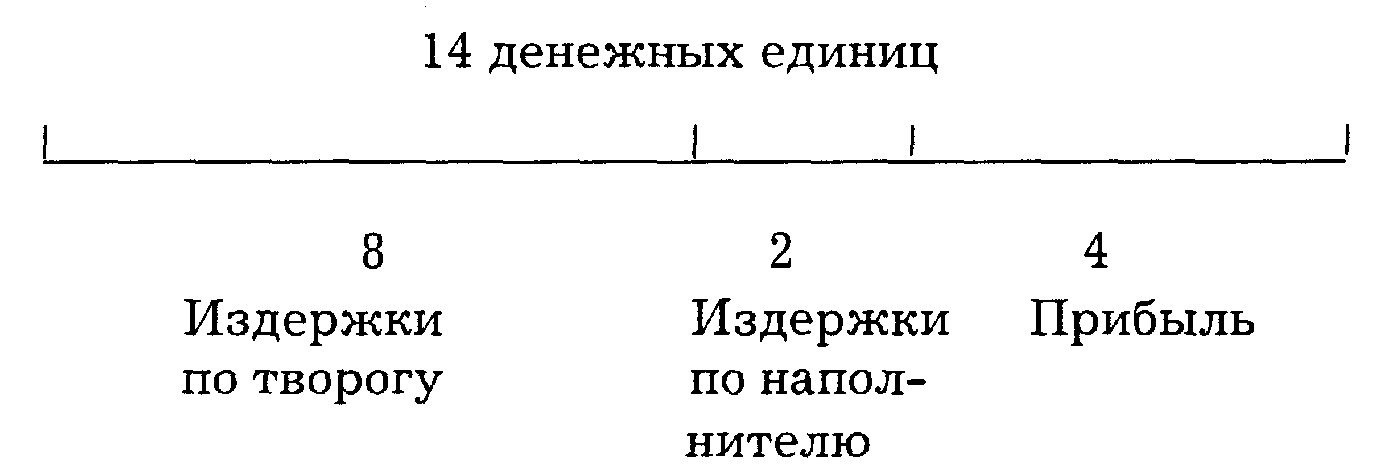

На каком-то определенном этапе мы решаем тот же самый творог производить с ягодно -фруктовым наполнителем (50 г на каждые 200 г творога) и реализовывать его по цене 14 денежных единиц за одну пачку, при этом издержки по приготовлению наполнителя составляют две денежные единицы на каждые 50 г. При этом мы должны учесть, что на изготовление одной пачки творога будет использоваться уже не 250 г, а 200 г и структура цены будет выглядеть следующим образом (рис. 7.11):

Рис. 7.11.

Прибыль в результате изменения структуры и уровня цены удвоилась, что, конечно же, отвечает устремлениям предпринимателя.

В отношении ценовой политики предприниматель действует как "возмутитель общественного спокойствия".

^ 4.3. Управление издержками производства

Издержки производства — это экономическая категория, которой оперирует не только предприниматель, но и бухгалтер.

Однако в одно и то же понятие они вкладывают разное содержание. ^ Бухгалтер регистрирует фактически уже понесенные фирмой издержки. Строгий учет (документально подтвержденный) всех производимых затрат — вот задача бухгалтера.

^ Предприниматель же в основном планирует на будущий период предстоящие издержки, связанные с возможной реализацией того или иного проекта. Поскольку существует временной разрыв между моментом планирования затрат и моментом фактического их осуществления, то при планировании издержек производства предприниматель использует принцип "максимально возможных затрат" (к примеру: "...Сырье я буду закупать по цене в любом случае не выше, чем...") и базирует свои расчеты именно на такой величине издержек. Использование такого принципа снижает степень риска и повышает вероятность достижения цели (напомним, что при прогнозировании цены предприниматель использует обратный принцип: "...Я буду реализовывать продукцию по цене не ниже, чем...").

^ Планируемые издержки именуются экономически м и, а фактически понесенные —бухгалтерскими.

Однако все другие виды классификации (дробной классификации) издержек производства, и с точки зрения бухгалтера, и с точки зрения предпринимателя, совпадают. Обычно при рассмотрении этой экономической категории оперируют понятием "валовые издержки производств а", под которыми подразумевают сумму так называемых постоянных и переменных издержек:

Ивал = Ипост + Ипер

где Ипост — постоянные издержки;

Ипер - переменные издержки.

Схематично валовые издержки производства представлены на рис. 7.12:

Постоянные Переменные издержки

издержки

Рис. 7.12. Валовые издержки производства

А. Постоянные и переменные издержки

Постоянные издержки — это те затраты, размер которых не зависит от объема производства. Предприниматель вынужден их нести даже в случае полной остановки производства. К ним относятся затраты на амортизацию, ресурсы (электроэнергия, отопление и т. д.), оплату труда управленческого и обслуживающего персонала.

^ К переменным издержкам относятся те затраты, размер которых прямо зависит от объема производства: расходы на приобретение сырья, необходимого для производства товара, инструментов, ресурсов, комплектующих изделий и т. д., оплату труда работников, занятых непосредственно производством товара.

При увеличении объема производства постоянные издержки остаются неизменными, а переменные — растут. При снижении объема производства переменные издержки снижаются, а постоянные остаются на прежнем уровне. С этой точки зрения выгоднее производить как можно большее количество товара, поскольку доля постоянных издержек в расчете на единицу продукции в структуре цены сокращается, а при уменьшении производства — увеличивается.

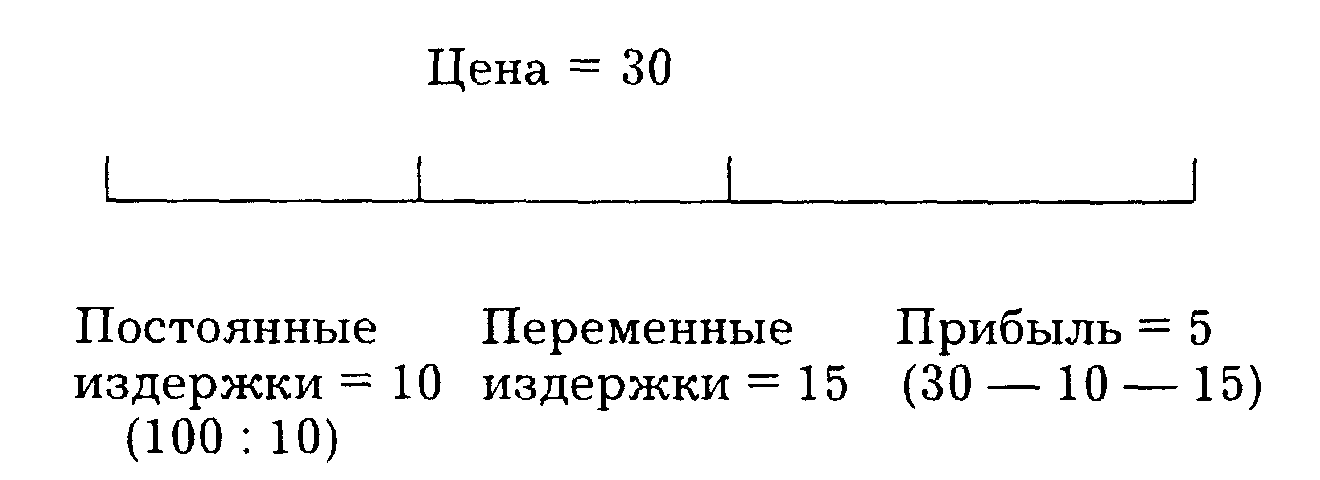

Возьмем пример. Ваши валовые (суммарные) постоянные издержки составляют 100 денежных единиц. Вы производите 10 товарных единиц. Переменные издержки (их норматив) —15 денежных единиц в расчете на одну товарную единицу. В таком случае при цене реализации 30 денежных единиц за товарную единицу структура цены будет следующей (рис. 7.13):

Рис. 7.13.

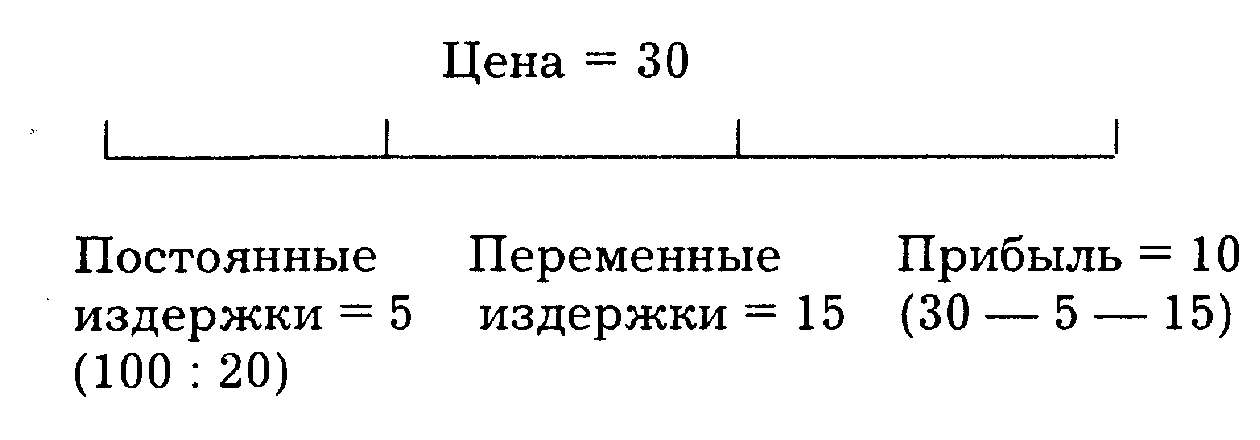

Предположим теперь, что Вы увеличиваете объем производимой продукции с 10 до 20. В этом случае валовые постоянные издержки "разбрасываются" теперь уже не на 10, а на 20 товарных единиц и структура цены меняется (рис. 7.14):

Рис. 7. 14.

Таким образом, увеличение объема производства ведет к увеличению прибыльности производства.

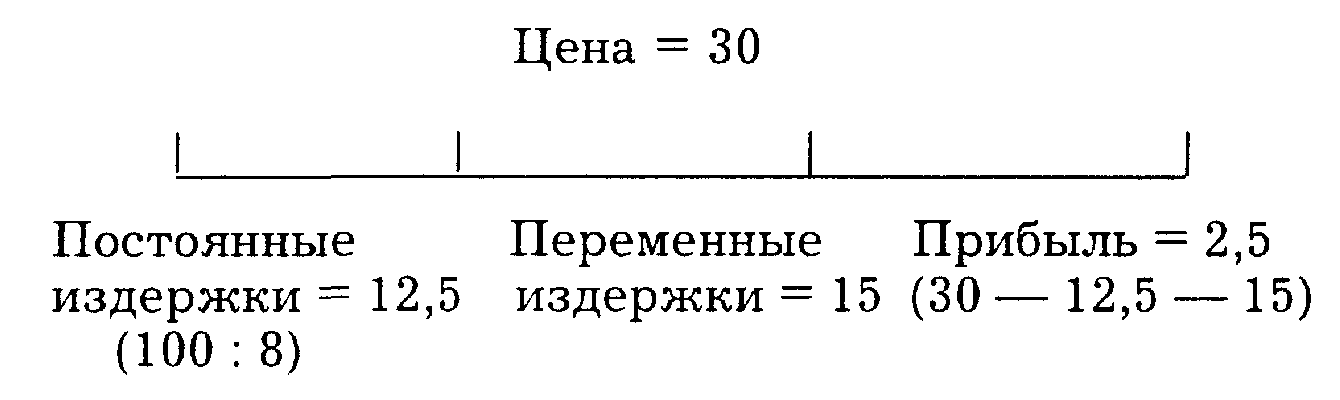

Теперь предположим, что Вы вынуждены сократить объем производства с 10 до 8 товарных единиц, а потому валовые постоянные издержки распределяете теперь уже не на 10, а на 8 товарных единиц, что меняет структуру цены (рис. 7.15):

Рис. 7.15.

Таким образом, сокращение объема производства ведет к снижению прибыльности производства.

Б. Издержки производства и определение границ объема производства

Принцип деления издержек на постоянные и переменные лежит в основе определения объема производства на минимально допустимом уровне.

^ Минимально допустимый объем производства, с точки зрения каждого предпринимателя, — это такие количественные параметры программы производства, при которых издержки производства покрываются доходами, получаемыми от реализации производимого товара. Другими словами, минимально допустимый объем производства есть уровень безубыточного производства. Предприниматель при этом пытается определить для себя приемлемые границы производства — и минимально допустимую и максимально возможную. В рамках таких границ он и планирует программу производства. Определение границ производства не связано с выявлением уровня рыночного спроса. Лишь после определения этих границ и составления программы производства предприниматель соотносит объем производства с уровнем выявленного им рыночного спроса.

^ Максимально возможный объем производства

Максимально возможный объем производства определяется при помощи так называемой производственной функции (т. е. при условии рационального использования всех вовлекаемых в производство ресурсов и 100-процентной эксплуатации оборудования при заданной технологии производства). Производственная функция может быть представлена таким образом:

Kм=f(T,K).

Максимально возможный объем производимой продукции (Км) есть функция (f) от используемых в производстве трудовых ресурсов (Т) и капитала (К) при заданной технологии производства. Если изменить технологию, то изменению могут подвергнуться количественные параметры используемых ресурсов и значение производственной функции будет другим.

Предприниматель рассуждает примерно так: "...При определенной технологии, на данном оборудовании и при наличии стольких работников (необходимой квалификации или с нужной степенью умелости) я могу произвести максимум столько то товаров (если, конечно, рынок будет способен принять такое количество)". Подобные рассуждения как раз и укладываются в рамки понятия производственной функции.

Таким образом, предприниматель определяет верхнюю границу возможного объема производства — ее "подвижка" в сторону увеличения или уменьшения связана или со сменой технологии (и необходимыми изменениями количественных параметров используемых ресурсов), или с приращением (сокращением) капитала и рабочей силы.

^ Точка безубыточности как минимально возможный объем производства

Нижняя граница объема производства есть уровень безубыточности. "Сколько товаров как минимум мне необходимо произвести, чтобы покрыть хотя бы издержки производства", — размышляет предприниматель, зная, что каждая товарная единица, производимая сверх этого минимума, будет приносить прибыль (а в пределах минимума — только покрывать издержки).

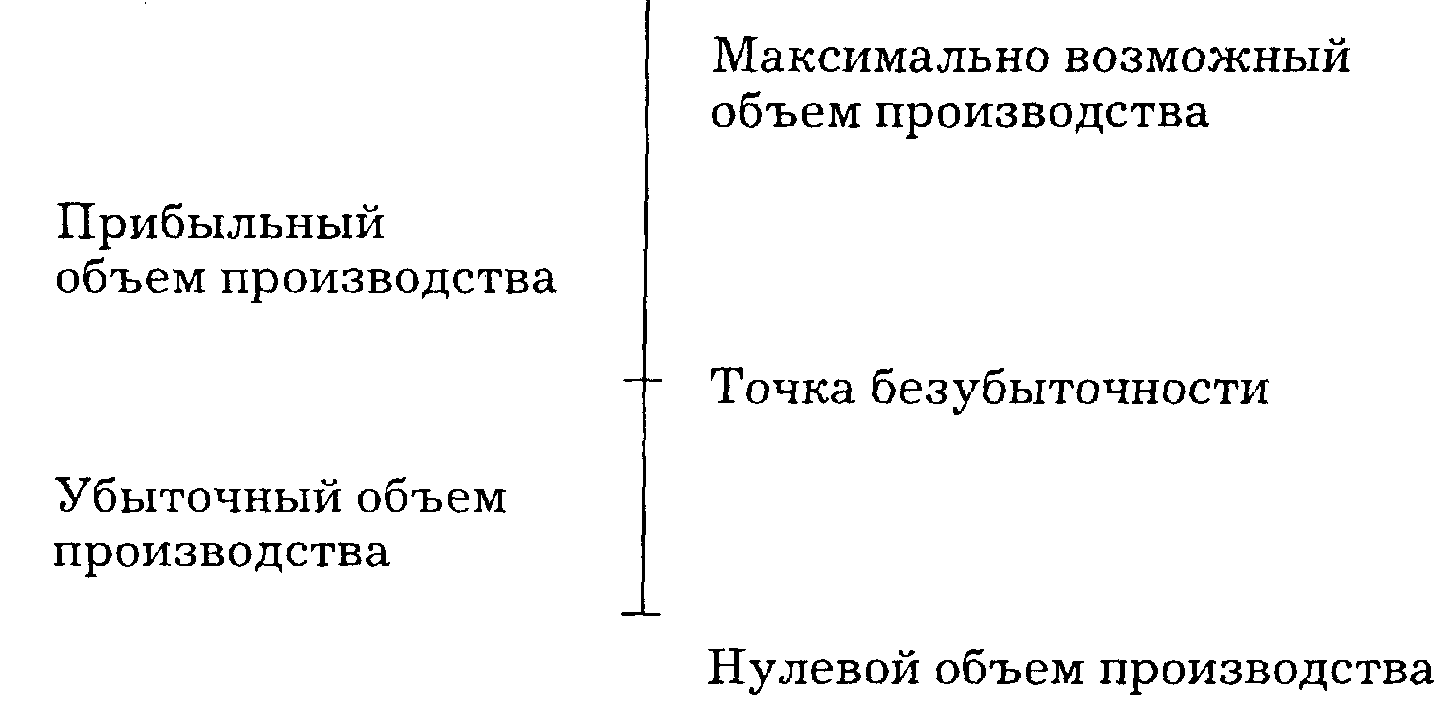

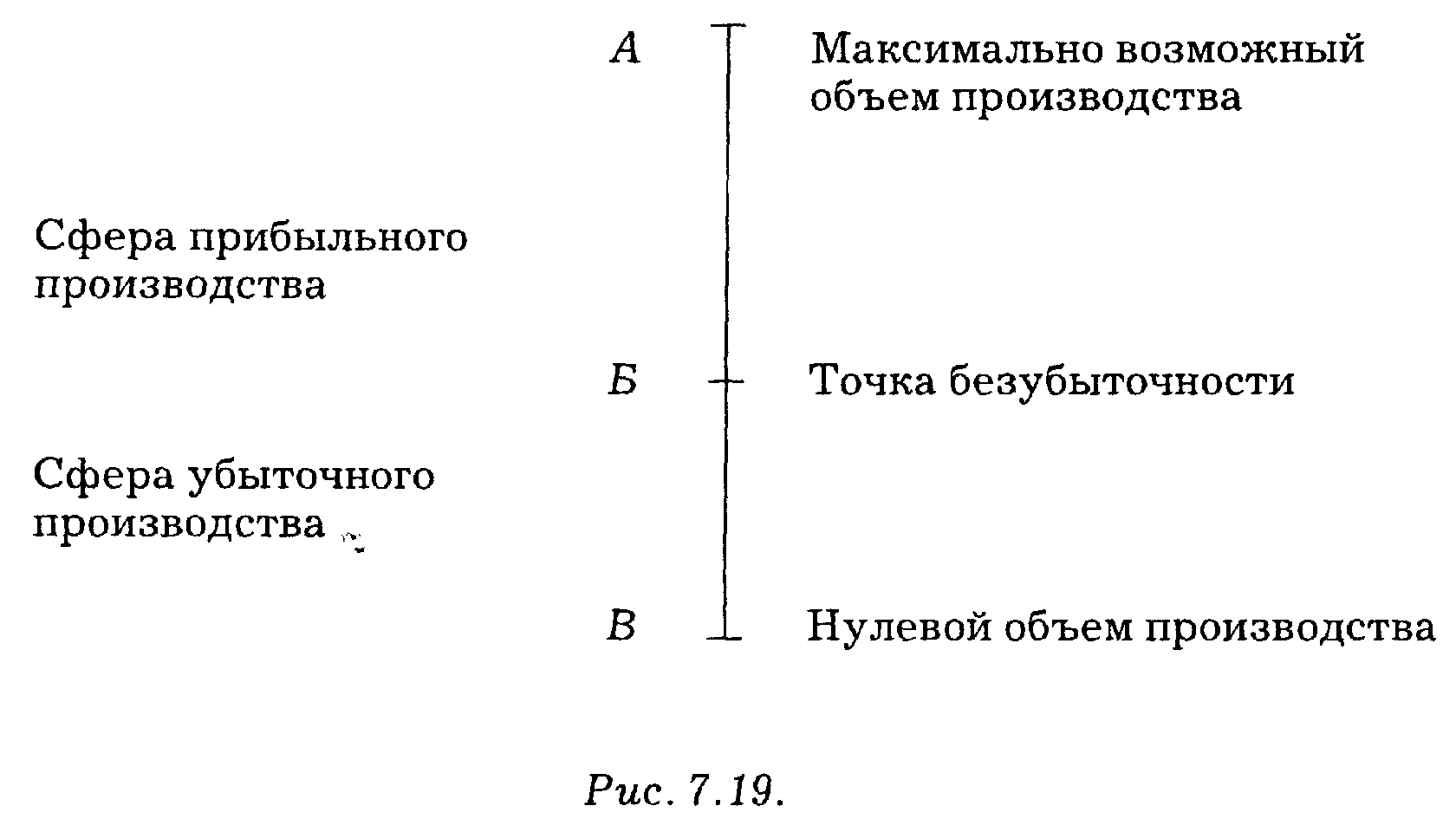

Определение такой нижней границы есть нахождение точки безубыточности, или точки критического объема производства. Графически это можно представить таким образом (рис. 7.18):

Рис. 7.18.

Объем производства в точке безубыточности не приносит прибыли, но и не связан с убытками. Издержки производства в этой точке равны валовому доходу:

Ип=Дв

С экономической точки зрения реальный объем производства, соответствующий этой точке, — явная бессмыслица (сколько трачу, столько и получаю взамен), но в ряде случаев определение объема производства в такой точке имеет известный смысл.

Точка безубыточности, или точка критического объема производства, определяется по формуле:

Точка безубыточности =

где Ив пост — валовые постоянные издержки производства;

^ Ц — цена единицы товарной продукции;

и пep — переменные издержки производства в расчете на единицу продукции.

Рассмотрим пример. Предположим, Вы владеете гостиницей на 100 мест. Ваши постоянные издержки в расчете на сутки — 60 000 денежных единиц. Переменные издержки в расчете на одного проживающего — 500 денежных единиц в сутки. Тариф за проживание — 1500 денежных единиц за сутки. Как определить, при какой ежедневной заселяемости гостиница может функционировать безубыточно?

Воспользуемся приведенной выше формулой:

60000: (1500—500) =60.

Только при таком минимуме — ежедневной заселяемости гостиницы на уровне не менее 60 проживающих — убытка не будет, но не будет и прибыли, а прибыль появится при заселении 61-го, 62-го и т. д. проживающего. Можно рассчитать заселяемость в среднем за месяц, если взять месячные данные.

^ В. Издержки производства и определение оптимального объема производства

Предприниматель, выявляя минимально допустимый и максимально возможный уровни производства, определяет лишь границы, в которых производство может функционировать прибыльно (7.19).

Из приведенной схемы видно, что точка безубыточности делит прямую, отражающую изменение объема производства от нуля до 100%, на две сферы — убыточного и прибыльного производства. Любая точка на отрезке АБ характеризует объем прибыльного производства, и, соответственно, любая точка на отрезке БВ отражает убыточность производства.

Предпринимателю, однако, недостаточно знать, что его производство прибыльно — он стремится получить не просто прибыль, а максимально возможный уровень прибыли, достичь не просто объема прибыльного производства, а его оптимального объема. Под оптимальным объемом производства мы понимаем такой его количественный показатель, при котором разница между валовым доходом, получаемым от реализации производимой продукции, и суммарными издержками, связанными с производством такого количества продукции, является максимальной по отношению ко всем другим возможным вариантам.

Поиск оптимального варианта на практике осуществляется обычно, когда предприниматель оказывается в одной из двух возможных ситуаций, которые мы рассмотрим ниже.

^ 1 ситуация. Определение оптимального объема производства при заданной величине капитала

Рассматриваемая ситуация основывается на допущении, что под заданной величиной капитала понимаются средства, используемые на приобретение основного капитала. Для простоты анализа предположим, что под основным капиталом подразумевается оборудование, необходимое для нормального осуществления производственного процесса. Но поскольку в отношении любого элемента основного капитала используется сходная методика анализа, то такая абстракция не искажает реальной картины.

Предполагаемая к рассмотрению методика поиска оптимального варианта объема производства характерна для действий начинающего предпринимателя или предпринимателя, приступающего к организации нового производства. В этом случае оптимальный объем производства связан с мощностью используемого (или приобретаемого) оборудования. Экономическое содержание такого оптимального варианта связано с тем, что постоянные издержки, как часть общих издержек производства, сокращаются в структуре цены единицы товара при увеличении объема производства и растут при сокращении объема производства.

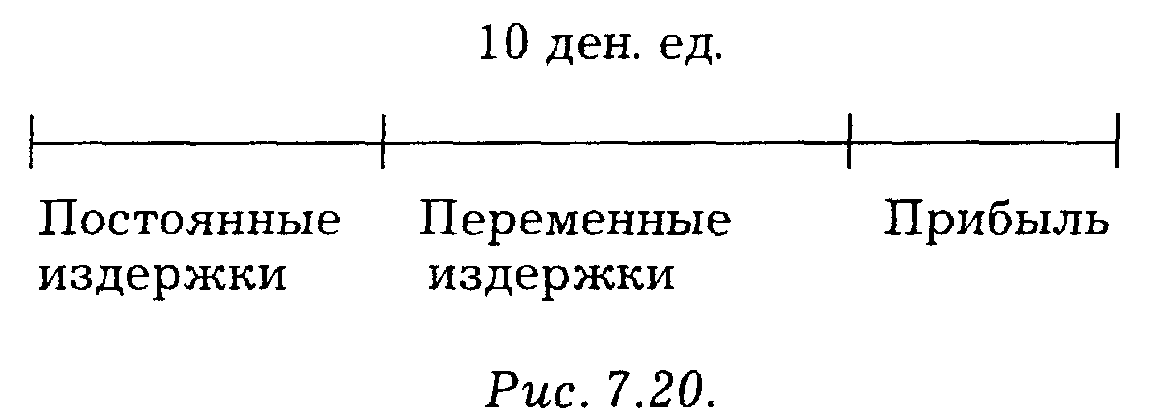

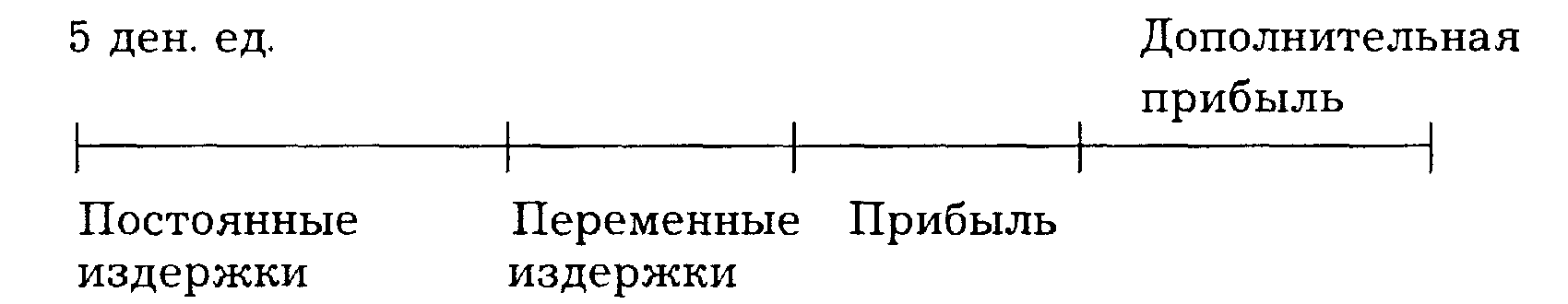

Предположим, Вы приобрели станок за 100 денежных единиц. Если Вы производите 10 товарных единиц, то норматив амортизационных отчислений, включаемых в цену товара, составит 10 денежных единиц. Но если Вы на том же станке производите не 10, а 20 товарных единиц, то норматив амортизационных отчислений сокращается с 10 до 5 денежных единиц.

Структура формируемой цены в первом случае будет выглядеть следующим образом (рис. 7.20):

Во втором случае структура цены меняется в благоприятную для предпринимателя сторону, поскольку увеличивается прибыль при той же самой цене или появляется возможность реализации товара по более низкой цене при неизменном уровне прибыли (рис. 7.21):

Рис. 7.21.

Но поскольку используемое или приобретаемое предпринимателем оборудование имеет пределы мощности, то оптимальным с этой точки зрения объемом производства будет предельная производительность оборудования (при избранной технологии производства):

^ Оп=Пмо

где Оп — оптимальный объем производства;

Омо — предельная мощность оборудования (при избранной технологии производства).

Наивысший уровень эффективности производства при этом будет связан не только с оптимальным объемом производства, но и с минимизацией существующих издержек производства (сокращение отходов используемого сырья, экономия ресурсов, электроэнергии и т. п.). Сокращение издержек производства может быть связано также с заменой одного фактора производства другим.

На практике часто говорят и о другой проблеме — замене одного сырьевого ресурса другим.

К примеру, Вы производите творог в пачках по 250 г ценой 14 денежных единиц. Исследовав рынок, Вы решаете производить творог с ягодно - фруктовым наполнителем. Технология, разработанная Вами, сводится к тому, что теперь на 200 г творога Вы будете добавлять 50 г наполнителя. При этом, поскольку Вы будете поставлять на рынок качественно новый товар, цена возрастет с 14 до 16 денежных единиц.

Структура цены до изменения технологии была следующей (рис. 7.26):

Рис. 7.26.

При новой технологии с учетом того, что 50 г творога, на которые приходятся 2 денежные единицы издержек (10 : 250х50), заменяются 50 г наполнителя, на производство которого Вы расходуете одну денежную единицу, структура цены принимает иную форму (рис. 7.27):

^ 2 ситуация. Определение оптимального объема производства

при возможности использования

нелимитированного объема капитала

Предприниматель, вступающий в сферу деловой активности или приступающий к реализации нового делового проекта, исходит из двух возможных вариантов: размер капитала, который он предполагает инвестировать, ограничен или же неограничен.

Ограничения величины капитала устанавливаются самим предпринимателем. Ограничивая размер капитала, который может быть вложен в реализацию проекта, предприниматель исходит из реальных возможностей ("...У меня есть 10 млн., к кредиту обращаться я не хочу" или "...Мне могут дать кредит, но не более 20 млн." и т. д.).

При осмыслении проекта, в отношении которого рассматриваются разные варианты объема производства, предприниматель использует понятие эластичности требуемого капитала, т. е., если необходимо, он может инвестировать 10 млн., а если потребуются инвестиции в 20 млн., то он в состоянии осуществить и их. От чего же зависит размер требуемого капитала? Конечно же, от избираемого объема производства: одно дело, когда Вы планируете производить 100 товарных единиц в день, и совсем другое, если Вы хотите, чтобы ежедневный объем производства составил 1000 товарных единиц.

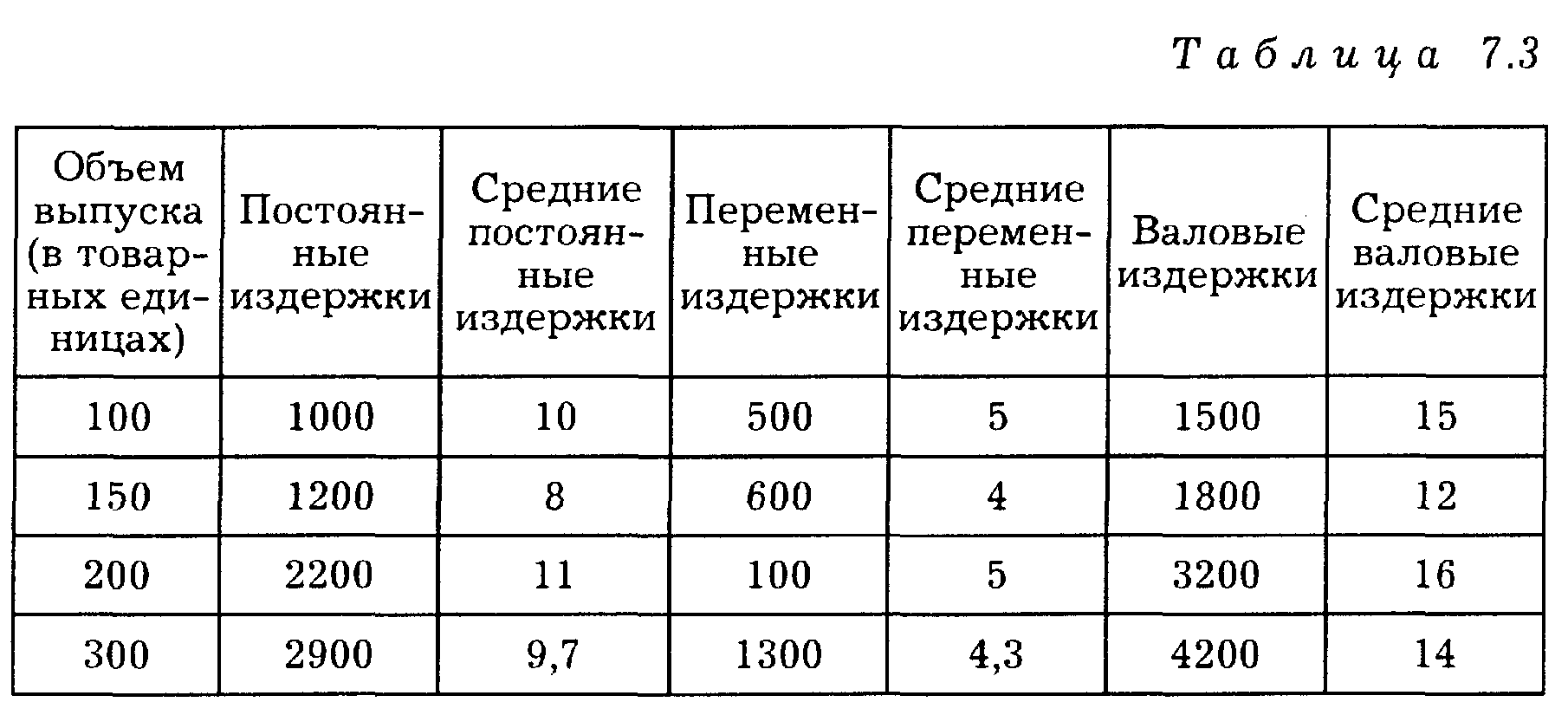

Выбор оптимального варианта предполагает рассмотрение нескольких (множественных) вариантов выбора количественных параметров производства и соотнесения объема производства с необходимым размером капитала.

К примеру, если для производства 100 товарных единиц Вам требуется капитал, равный 1000 денежных единиц, а для производства 150 таких же товаров — сумма в 1200 денежных единиц, то, несомненно, Вы остановите свой выбор на втором варианте. Поскольку в первом случае (при цене товара 20 денежных единиц) Ваш доход составит 1000 денежных единиц (20 ден. ед. х 100 — 1000), а во втором — 1800 денежных единиц (20 ден. ед. х 150 — 1200).

При поиске такого оптимального варианта соотносят уже не два (как в случае с заданной величиной капитала), а три показателя:

• возможный объем производства;

• требуемый размер капитальных затрат;

• требуемый размер трудовых затрат.

Для получения значимых выводов требуется не просто увязать между собой эти показатели, но и проанализировать возможные варианты их сочетаний. Прежде всего следует разделить требуемые издержки (затраты труда и капитала) на постоянные и переменные. Необходимо также ввести показатели валовых издержек (сумма постоянных и переменных) и средних валовых издержек (в расчете на единицу товарной продукции).

Из табл. 7.3 видно, что оптимальный вариант связан с объемом выпуска в 150 товарных единиц, поскольку прибыль, получаемая с каждой товарной единицы (при постоянной рыночной цене), больше, чем при любом другом из рассматриваемых вариантов.

^ Оптимальный — с экономической точки зрения — объем производства определяется исходя из предельных издержек. Лоб предельными понимаются приростные издержки производства, т. е. увеличение валовой суммы издержек в связи с увеличением количества выпускаемых товаров.

Предположим, Вы выпускаете 100 товарных единиц, валовые издержки составляют 200 денежных единиц. Средние издержки в расчете на товарную единицу равны двум денежным единицам. Предположим также, что Вы принимаете решение об увеличении производства продукции со 100 до 150 товарных единиц. Прирост объема производства в этом случае составит 50 товарных единиц.

Однако увеличение объема производства вызывает и рост издержек производства. При этом такой рост издержек не всегда пропорционален увеличению объема производства, т. е. различают издержки пропорциональные (когда их прирост пропорционален росту объема производства), прогрессивные (когда издержки производства растут опережающими темпами по отношению к росту объема производства) и дегрессивные (когда издержки производства растут более низкими темпами по отношению к росту объема производства).

Вернемся к нашему примеру. Допустим, прирост объема производства, составивший 50 товарных единиц, вызвал прирост валовых издержек в 50 денежных единиц. Эти 50 денежных единиц и являются предельными (или приростными) издержками. Причем в нашем примере эти предельные издержки относятся к категории дегрессивных, поскольку средние валовые издержки в расчете на единицу товарной продукции (до увеличения объема производства) составили две денежные единицы, а в расчете на единицу товарного прироста такие издержки равны одной денежной единице.

Вы стали производить 150 товарных единиц, а валовые издержки выросли до 250 денежных единиц. Средние валовые издержки составляют 1,67 денежной единицы. Таким образом, с каждой производимой товарной единицы Вы в этом случае получаете дополнительную (по сравнению с прежней ситуацией) прибыль, равную 0,33 денежной единицы.

При еще большем увеличении объема производства предельные издержки (применительно к нашему примеру) обязательно примут характер пропорциональных. Предположим, Вы планируете увеличить объем производства со 150 до 200 товарных единиц, что потребует увеличения и валовых издержек на 83 единицы, а валовые издержки в расчете на единицу товарного прироста составят 1,67 денежной единицы, т. е. на уровне средних валовых издержек. Естественно, что и в этом случае Вы примете решение (если ситуация на рынке позволяет это сделать) об увеличении производства. Допустим, через некоторое время Вы намереваетесь увеличить объем производства с 200 до 220 товарных единиц, что потребует роста валовых издержек на 50 денежных единиц. В этом случае предельные издержки в расчете на единицу товара составят 2,5 денежной единицы (50 : 20), что существенно превышает показатель средних валовых издержек (1,67) по текущему объему производства. С экономической точки зрения в такой ситуации нецелесообразно принимать решение об увеличении производства, поскольку тогда средние валовые издержки возрастут с 1,67 до 1,74 денежной единицы, что повлечет за собой снижение прибыльности производства.

Общие правила по отношению к таким ситуациям следующие:

1. Прежде всего необходимо определить средние валовые издержки в расчете на единицу производимого товара.

2. Решение об увеличении объема производства можно принимать только в случае, если предельные (приростные) издержки в расчете на единицу дополнительно производимых товаров равны или меньше размера средних валовых издержек по текущему объему производства.

3. Следует отказаться от решения об увеличении объема производства, если средние валовые издержки на единицу дополнительно производимых товаров выше, чем средние валовые издержки по текущему объему производства.

4. В случае принятия решения об увеличении производства необходимо рассчитать показатель средних валовых издержек применительно к новому объему производства.

Отметим, что эти правила действуют тогда, когда предпринимателя интересует только норма прибыли, т. е. максимально эффективный уровень производства (а не масса прибыли), и он не преследует других целей (например, удержать рынок этого товара под своим контролем).

^ 6.3.3. Объем производства и воздействие на рыночную цену

Выбирая какой-то определенный объем производства, предприниматель, конечно же, должен понимать, что любое изменение в количестве поставляемого им на рынок товара может оказать воздействие на движение цены.

Рыночный механизм имеет свои особенности. Главная из них, с точки зрения предпринимателя, сводится к тому, что рынок всегда стремится к равновесию. Равновесный рынок — это такая ситуация на рынке, когда количество товара, предполагаемое к реализации по определенной цене, соответствует количеству товара, которое потребители готовы приобрести по предлагаемой цене. На практике, однако, не существует абсолютно равновесного рынка, смоделировать такой рынок можно лишь на уровне абстракции: на рынок всегда поставляется или больше товара, чем его требуется по предлагаемой цене, или же меньше. Рыночный механизм при этом способствует или изменению спроса, или изменению предложения.

Предприниматель, функциональное назначение которого сводится к участию в процессе формирования рыночного предложения, должен помнить о следующем:

• предложение формируется производителем и его объем зависит от установившейся на рынке товарной цены;

• по разным ценовым показателям производитель предлагает рынку разное количество товаров, т. е. объем рыночного предложения зависит от уровня цены: чем выше цена на товар (и чем выгоднее производить такой товар), тем выше будет и предложение, и наоборот, чем цена ниже, тем и предложение будет ниже;

• объем предложения может прогнозироваться производителем путем определения количества товара, которое потребители готовы были бы приобрести по конкретной цене; при этом производитель исходит из того, что потребителю свойственен обратный экономический интерес: чем выше цена товара, тем меньше товара он может приобрести, и наоборот, чем ниже цена товара, тем большее количество товара он готов купить.

Таким образом, "играя ценовым показателем" (т. е. понижая его или повышая), предприниматель воздействует на уровень спроса и в точном соответствии с уровнем спроса старается регулировать и предложение: если он уверен, что при понижении цены спрос возрастет, то он увеличивает соответственно и предложение — и наоборот.

Реагирование уровня спроса на изменение цены называется эластичностью. С точки зрения предпринимателя (производителя), можно говорить об эластичности спроса от цены. Эластичность спроса от цены есть изменение в уровне спроса при однопроцентном изменении цены.

Предположим, мы снижаем цену на поставляемый нами товар на 1%, а спрос по этой причине увеличивается на 3%, а это означает, что эластичность спроса от цены на этот товар составляет + 3%.

На практике пытаются, конечно же, выявить какие-то приблизительные показатели ("примерно 3%" или "от 3 до 5%"). Если предприниматель имеет представление об эластичности, то ему становится очевидным, как регулировать планируемый объем выпуска товаров и рыночную цену (если такая возможность имеется), чтобы поддерживать баланс спроса и предложения на рынке. Если он производит 100 единиц товара и поставляет их на рынок по цене 25 денежных единиц, то перенасыщения рынка нет, а наоборот, весь товар расходится сразу же. Тогда, не увеличивая объем производства, Вы можете повышать цену на Ваш товар до тех пор, пока по новой, более высокой цене на рынке будет приобретаться столько товара, сколько Вы и поставляете. Точно так же предприниматель, поставляющий товар на рынок по высокой цене, по которой не удается реализовать весь поставляемый товар, будет снижать цену до тех пор, пока не установится равновесие между спросом и предложением.

^ Тип товара, цена и объем производства

Имея возможности оказывать воздействие на рыночную цену товара, предприниматель не должен забывать, что товары на рынке могут относиться к категории взаимозаменяемых, т.е. товаров, которые призваны удовлетворять одну и ту же потребность. Применительно к каждой потребности можно подобрать целый товарный ряд, и товары, входящие в этот ряд, будут характеризоваться, с точки зрения потребителя, именно как товары взаимозаменяемые. Множественные ряды таких товаров образуют различные виды продуктов питания, одежды, услуг по заполнению досуга и т. д. Психология человеческого поведения такова, что потребитель старается из множественного ряда товаров чаще всего выбрать тот товар, цена на который ниже ("...Резко повысят цену на водку, будем пить вино", — говорят люди, питающие пристрастие к этим напиткам).

Предприниматель, сознающий, что его товар относится к категории взаимозаменяемых, может понизить цену на свой товар (при условии, что цены на другие товары-заменители не снижаются), чтобы можно было больше произвести товара и поставить его на рынок, надеясь на его полную реализацию. Повышая цену на свой товар, предприниматель должен учитывать то обстоятельство, что отдельные люди, которые раньше приобретали произведенный им товар, перейдут на потребление других товаров. А раз так, то предприниматель в такой ситуации не может не подумать о необходимости снижения объема производства.

Правда, не все товары, которые могут удовлетворять однопорядковые потребности, относятся к категории взаимозаменяемых. К примеру, русский квас не входит в ряд взаимозаменяемых товаров вместе с "пепси" и "кока-колой". Эти товары мы относим к категории разнопорядковых товаров. Более того, по мнению одного человека, два каких-то товара относятся к категории взаимозаменяемых, а с точки зрения другого человека эти же самые товары не могут быть заменителями. Вкусы, пристрастия, привычки людей играют определяющее значение в подобной классификации товаров, но это означает, что предприниматель не может игнорировать эту проблему, если он предполагает выступить на рынке грамотно и надеется на высокий эффект.

^ Тип рынка, цена и объем производства

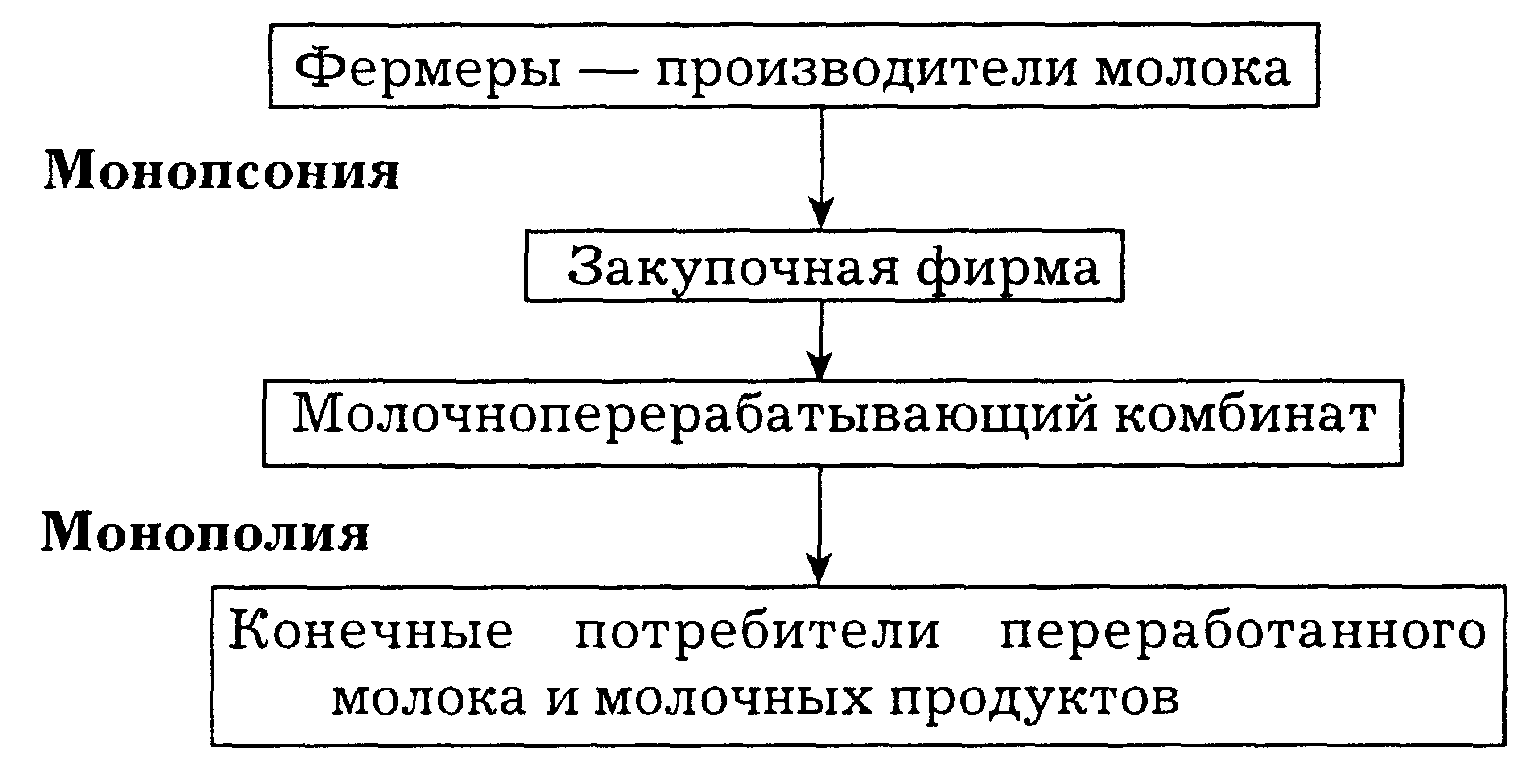

Действуя на данном рынке, предприниматель обычно пытается определить его наиболее существенные характеристики, поскольку от знания таких характеристик во многом зависят его рыночная тактика и стратегия. Прежде всего предприниматель сегментирует рынок, т. е. из всей совокупности хозяйственных связей он выделяет определенный сегмент — ту часть таких связей, которые касаются его конкретной деятельности в качестве субъекта рынка. Он определяет свой сегмент рынка, например рынок молочных продуктов или мясных товаров или — более широко — рынок продовольственных товаров. Такая сегментация необходима предпринимателю для того, чтобы конкретно выделить его конкурентов и адресно представлять себе потребителей этого сегмента, т. е. этой части рынка.

Характеристика рынка дается на основе информации о числе продавцов и покупателей на рынке, о доле каждого рыночного субъекта в совокупном спросе и совокупном предложении. Прежде всего выделяются два противоположных типа рынков:

монополистический (один продавец и много покупателей — это абсолютная монополия) и монопсонический (один покупатель и много продавцов — чистая монопсония). Рынок; совершенной конкуренции характеризуется множеством продавцов и покупателей.

В условиях монополистического рынка у производителя (продавца) есть потенциальная возможность устанавливать рыночную цену, в условиях же монопсонического рынка уже не продавец, а покупатель имеет такую возможность. Рынок совершенной конкуренции характеризуется тем, что все его субъекты (и продавцы, и покупатели) вынуждены подстраиваться под рыночную цену, которая объективно складывается на основе соотношения спроса и предложения.

Выделяют также олигополию ("власть немногих" — ситуация, когда продавцов несколько, а покупателей много), дуополию (два продавца), частичную монополию (один крупный продавец и несколько мелких).

Один и тот же однородный рынок может классифицироваться по-разному, если такому рынку присуща многозвенная структура производителей (например, российский рынок молочных продуктов). Система взаимосвязей на этом рынке может быть представлена следующим образом:

^ 4.4. Факторы, оказывающие воздействие на объем производства

При рассмотрении этой проблемы мы принимаем ряд допущений. Во-первых, под объемом производства мы понимаем объем реализации или сбыта, т. е. такую ситуацию, когда предприниматель "работает на рынок, а не на склад". Во-вторых, предприниматель при определении объема производства исходит из необходимости выявления оптимума, т. е. такого количественного показателя объема производства, при котором обеспечивается максимально возможный уровень прибыли. В-третьих, мы абстрагируемся от стратегии предпринимателя по упрочению своего положения на рынке (закреплению за собой все большей доли рыночного сегмента), поскольку эта стратегия вынуждает его избирать новую линию рыночного поведения, при которой точка оптимума передвигается от показателя максимально возможного уровня прибыли к минимально допустимому (с его точки зрения) уровню.

Факторы оказывают воздействие на объем производства при сохранении его оптимального уровня?