Сделан вывод: письма являются историческими документами, характеризующими реальное положение дел на юге Восточной Европы в конце 16 – начале 17 веков

| Вид материала | Документы |

Содержание5.1. Локализация ставки Иосифа 6. Военный аспект |

- На территории Восточной Европы более двух веков существовало сильное государство Киевская, 163.3kb.

- Памятка туриста республика хорватия географическое положение, 258.91kb.

- Учебный курс «История Центральной и Юго-Восточной Европы», 23.4kb.

- Государственная кадровая политика в сфере образования в россии в конце xx-начале XXI, 519.15kb.

- Х идей, получивших распространение а мировой и отечественной культуре в конце XIX начале, 93.89kb.

- Страны-участники конференция будет посвящена недавним событиям в экономике и банковском, 28.76kb.

- Содержание: Глава Экономическое и политическое положение в России в конце 19 начале, 159.93kb.

- Археологическая деятельность научных обществ нижнего поволжья в конце XIX начале, 502.57kb.

- Связи населения кубани и черноморья с южными славянами в конце XVIII начале XX веков, 418.53kb.

- Археологическая деятельность научных обществ нижнего поволжья в конце XIX начале, 503.43kb.

5. Географический аспект

^ 5.1. Локализация ставки Иосифа

В письме неизвестного еврея сказано следующее: «… имя столицы (нашего) царства – Казар имя же реки, которая протекает внутри ее, Итиль. … Город наш отстоит от этого моря [Каспия] на 2160 рисов, …» [Неизвестный еврей]. Относительно «2160 рисов» в комментариях к письму дана следующая справка: «2160 рисов составляют 288 талмудических или, что почти то же самое, римских миль.». То есть при учете того, что «Древняя римская миля в 1000 шагов по 5 футов = 8 стадиям = 1478,7 м.» [Брокгауз и Ефрон], город Казар отстоит от Каспия на расстоянии 426 километров. Он попадает в район Волгограда. Возможно Казар – это одно из названий Сарай-Берке. Если это так, то тогда становится понятным выражение «реки, которая протекает внутри ее». Это плохо соотносится с широкой Волгой, но вполне подходит к Ахтубе, на которой и был расположен Сарай-Берке. Город вполне мог находиться на обоих ее берегах. Интересное слово БЕРКЕ. На БУРГ похоже. Возможно и то, что Казар – это дно из названий города, который находился на месте Царицина.

Из письма Иосифа [Иосиф, краткая редакция] можно понять, что он живет вблизи дельты Волги в городе Итиль. Это соответствует свидетельствам арабских географов и путешественников о местоположении города с таким названием.

Таким образом, в письмах говорится о двух разных городах, столицах Хазарии, – Итиль и Казар, расположенных на берегу Волги (на берегу ее протоков) на расстоянии друг от друга около 400 километров.

5.2. Локализация страны Иосифа

5.2.1. Империя Иосифа

Иосиф пишет о своих владениях и подвластных ему народах, применяя четкие юридические термины «наша страна», «их страна», «граница», «они платят мне дань» [Иосиф, краткая редакция]. «Что касается твоего вопроса о протяжении нашей страны и ее длине и ширине, то (знай, что) она расположена подле реки, примыкающей к Г-р-ганскому морю, на восток на протяжении 4 месяцев пути. Подле (этой) реки расположены весьма многочисленные народы в бесчисленном множестве; они живут и в селах и городах и в укрепленных (стенами) городах. Их девять народов, которые не поддаются (точному) распознанию и которым нет числа. Все они платят мне дань. Оттуда граница поворачивает (и доходит) до Г-ргана. Все живущие по берегу (этого) моря на протяжении одного месяца пути платят мне дань. С южной стороны живут 15 народов многочисленных и сильных, которым нет счета, до Баб-ал-Абваба. Они проживают на горах. Все жители страны Баса и Т-я-т до (самого) моря Кустантинш, на протяжении двух месяцев пути, все платят мне дань. С западной стороны живут 13 народов многочисленных и сильных, располагающихся по берегу моря Кустантинии. Оттуда граница поворачивает к северу до большой реки по имени Юз-г. Они живут (здесь) в открытых местностях, не защищенных стенами, и переходят по всей степи, доходя до границы (страны) Хин-диим. Они многочисленны, как песок, который на берегу моря, и платят мне дань. Страна их простирается на протяжении 4 месяцев пути.» [Иосиф, краткая редакция]. По общему контексту географической информации ясно, что в выражении «подле реки» понимается нижнее течение Волги. Г-р-ганское море – это практически однозначно Каспий. Этот вопрос рассмотрен ниже. Кустантинш – это Константинопольское (Черное) море. Баб-ал-Абваб – Дербент. Река Юз-г и страны Хин-диим, Баса и Т-я-т достоверно не идентифицированы. Локализация ставки Иосифа осуществляется практически однозначно – низовья Волги. В пространной редакции его письма приведены эти же сведения [Иосиф, пространная редакция]. Однако они дополнены названиями народов и географических объектов. Ее мы рассматривать не будем.

При локализации Иосифа в низовьях Волги, практически однозначно очерчиваются границы его владений. Но сначала нужно оценить масштаб его измерений. Народы южнее Дербента Иосифу не подвластны. От Дербента до Черного моря «жители страны Баса и Т-я-т» платят ему дань. Размерность этого региона составляет «2 месяца пути». Из информации «на восток на протяжении 4 месяцев пути» (от Волги) следует, что владения Иосифа охватывают Северный Казахстан и юг Западной Сибири. «Все живущие по берегу (этого) моря на протяжении одного месяца пути платят мне дань.» Это значит, что в его владения входит и Западный Казахстан. На западе Иосифу подвластны народы, живущие в Северном Причерноморье. Причем, подчеркивается, что они не являются оседлыми. Что это за территориально-административное образование, границы которого мы обозначили? В исторических свидетельствах этот регион (от Днепра до Иртыша) называют Дашт-и Кыпчак, то есть Кыпчакская степь. В ТИ оно соответствует Золотой Орде. В НХ ФиН это Орда, военная составляющая Руси-Орды, по состоянию на начало 16 века. Ее территория включала Северное Причерноморье, бассейн Дона, бассейн Волги южнее Казанского ханства, Южный Урал, юг Западной Сибири, Северный и Западный Казахстан. Скорее всего, северная граница Орды проходила по Оке (река Юз-г), а ставка ее руководителей находилась на Нижней Волге. По состоянию на начало 17 века это территориально-административное образование мы назвали Ногайской ордой. Именно оно (это образование), являясь одним из осколков Империи, вело жесточайшие войны за ее реставрацию на территории Восточной Европы в период, начиная со смуты 1605-13 годов, до «крестьянской» войны Емельяна Пугачева 1773-75 годов. Романовым, пришедшим к власти в 1613 году, понадобилось более 160 лет для окончательного уничтожения этого осколка Империи, являющегося носителем идеи реставрации. Реконструированная нами хронология этих событий и их отдельные элементы приведены в статье [Тюрин, 2008, Интеграция, Хазары].

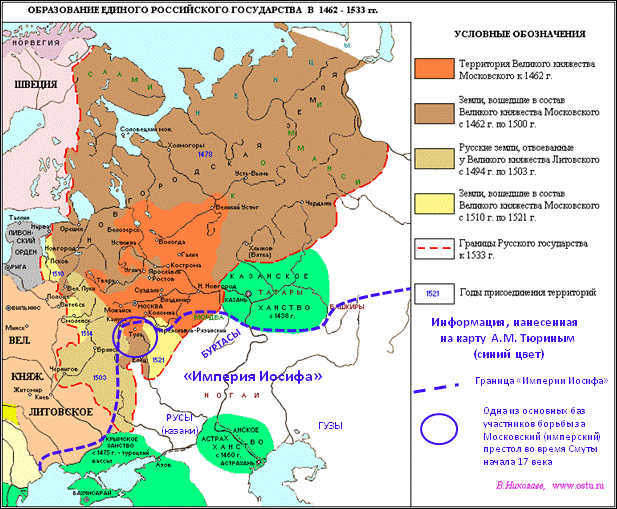

Западная часть «Империи Иосифа» показана на рисунке 1. На нем отражена политическая ситуация в Восточной Европе (в соответствии с ТИ) по состоянию на начало 16 века. Получилось так, что «Империя Иосифа» попала, в основном, на политически «не обустроенные» территории (с точки зрения ТИ, конечно). Предположение о том, что северная граница «Империи Иосифа» проходила по Оке, многое объясняет. Например, Рязань (земли к югу от Оки) – это рЕзань, то есть земли мусульман, которых в русских источниках называли РЕЗанцами (обрезанными). РЯЗАНЬ (РЕЗ+АН) и КАЗАНЬ (КАЗ+АН) – это взаимные кальки. КАЗ – тюркское слово, означающее «режь» и «РЕЗать». Рязанские КАСимовцы – это тоже КАС/КАЗ, то есть РЕЗанцы. Эта гипотеза приведена в статье [Тюрин, 2008, Волк и Русь-Орда]. Понятно и то, почему войска, поддерживающие царевича Дмитрия (по ТИ – Лжедмитрия, по НХ ФиН – законного наследника Имперского престола), базировались на Верхнем Дону. Эти земли входили в политико-территориальное образование, которое мы условно назвали Ногайской ордой [Тюрин, 2008, Интеграция, Хазары]. Именно оно во время Смуты начала 17 века вело борьбу за сохранение в Восточной Европе единой Империи, а после победы Романовых – за ее реставрацию.

Рисунок 1. Элементы «Империи Иосифа». Карта «Образование единого Российского государства в 1462-1533гг.» взята с сайта Хронос .ru/

5.2.2. «Малая» страна Иосифа

В письме Иосифа (пространной и краткой редакции) содержится и другое описание его страны. «Страна (наша) не получает много дождей. В ней имеется много рек, в которых выращивается много рыбы. Есть (также) в ней у нас много источников. Страна плодородна и тучна, состоит из полей, виноградников, садов и парков. Все они орошаются из рек. У нас есть очень много всяких фруктовых деревьев. Я еще сообщу пределы моей страны. В восточную сторону она простирается на 20 фарсахов пути, до моря Г-р-ганского, в южную сторону на 30 фарсахов пути и в западную сторону на 40 фарсахов пути. Я живу внутри острова. Мои поля, виноградники, сады и парки находятся внутри острова. В северную сторону она простирается на 30 фарсахов пути (и имеет здесь) много рек и источников.» [Иосиф, краткая редакция]. В примечании говорится, что фарсах Иосифа соответствует «арабскому фарсаху, который у арабских географов приравнивался к 3 милям, т. е., считая одну арабскую милю равной 1972.8 м, составлял приблизительно 5 верст.». То есть один фарсах равен 5918,4 метрам. Размеры страны Иосифа по направлениям север-юг и восток-запад составляют 60 фарсахов, что равно 355 километрам. При этом, эта страна находится к западу от Каспия. Это однозначно Дагестан. Историки затратили колоссальные усилия для того, что бы поместить эту плодородную страну с орошаемыми полями, садами, виноградниками и парками в бесплодные степи Нижней Волги. Но одну загадку письма Иосифа решить мы не смогли. Что означают слова «Я живу внутри острова.»? На это вопрос ответа у нас нет.

5.2.3. Хазария неизвестного еврея

В письме неизвестного еврея дается следующая географическая информация. «Вот сообщаю я моему господину: имя нашей страны, как мы нашли (это) в книгах, Ар-к-нус, а имя столицы (нашего) царства – Казар имя же реки, которая протекает внутри ее, Итиль. Она направо от моря, идущего от вашей страны, по которому перебрались твои посланцы в Кустантину, а оно тянется, как я думаю, от великого моря. Город наш отстоит от этого моря на 2160 рисов, а между нашей страной и Кустантиной по морю девять дней (пути) и сухим путем – 28 дней. Вот какие народы воюют с нами: Асия, Баб-ал-Аб-ваб, Зибус, турки, Луз-ния. . .» [Неизвестный еврей]. В комментариях отмечено, что достоверной интерпретации слова Ар-к-нус (Ar-q-nus) не имеется. Понятно, что неизвестный еврей в границы «нашей страны» Северное Причерноморье не включает. От одного из городов на его побережье, куда можно приплыть из Константинополя за девять дней, до «нашей страны» требуется идти 28 дней. Учитывая практически однозначную локализацию Казара в районе Волгограда, Хазария находилась на Нижней Волге.

5.2.4. Три Хазарии

В понимании вопроса «страна хазар» в еврейских письмах имеются концептуальные расхождения. В письме Иосифа описано две его страны. Одна - это огромный регион от Северного Казахстана до Северного Причерноморья. Ее митрополия находится в Северном Прикаспии, а столица, Итиль, – вблизи дельты Волги. Другая страна Иосифа примерно соответствует Дагестану. В письме неизвестного еврея «страна хазар» - это только неопределенный участок Нижней Волги со столицей Казар, расположенной в районе Волгограда.

5.3. Ошибка арабских географов

В пространной редакции письма Иосифа сообщается следующее. «Я тебе сообщаю, что я живу у реки, по имени Итиль, в конце реки Г-р-гана. Начало (этой) реки обращено к востоку на протяжении 4 месяцев пути.» [Иосиф, пространная редакция]. То есть, Иосиф уверен, что Итиль в верхней части течет с востока. Причем, этот ее участок имеет значительную протяженность. В комментариях к этому географическому свидетельству говорится следующее. «Ср. соответствующие указания об Итиле (Волге) у арабских географов ал-Истахрия и Ибн-Хаукаля (Гаркави. Сказ, мусульм. писат. и т. д., стр. 192 сл., 197, 218; ср. Marquart, 1. с. стр. 340), ал-Бекрия (Куник и бар. Розен, Известия ал-Бекри и т. д., стр. 60), Якута (Бар. В. Р. Розен. Пролегомена к новому изданию Ибн-Фадлана, в ЗВО, т. XV, 1903. стр. 56) и друг.». Прямо скажем, комментарий странный. Во всех других случаях П.К. Коковцов подробно объясняет тонкости географических представлений Иосифа, а здесь просто отсылает к арабским географам. Нам ничего не остается, как подробно разобрать этот вопрос.

«Река Итиль, как дошло до меня, начинается около (страны) киргиз и течет между страной кимаков и страной гузов, она является границей между кимаками и гузами; потом она уходит на запад к Булгару и снова возвращается на восток, пока не пройдет мимо (области) русов, затем проходит мимо Булгара, затем мимо (страны) буртасов и впадает в Хазарское море. . .» [Ал-Истахри]. «Истахри – прозвище шейха Абу-Исхака, по другому прозвищу Эль-Фарси. Родом из ссылка скрытая (Истахра). Между 943 и 965 г. составил по-арабски географич. соч. «Книга климатов», богатое описаниями, но с ошибочным ссылка скрытам о географич. положении стран.» [Брокгауз и Ефрон]. В соответствии с нашим алгоритмом, Книгу климатов следует датировать 1608-1639 годами.

К тексту Ал-Истахри дается следующее примечание. «Весь этот отрывок можно понять только в соответствии с географическими представлениями арабов X в. Началом Волги (Итиля) считалась Кама. Верховья Волги (Камы), по представлению того времени, помещались на востоке. Отсюда и могла возникнуть мысль, что Итиль «начинается около (страны) киргиз»». В книге [Новосельцев, 1990] дается следующий комментарий к сведениям Ал-Истахри. «Восточная Европа занимает в труде ал-Истахри значительное место, и большое внимание уделено хазарам. Исходным пунктом информации у географов «классической школы» были здесь Каспийское (Хазарское) море и р. Волга (Атиль). Именно ал-Истахри писал, что Атиль начинается близ земли хирхизов, затем течет между землями кимаков и гузов, после чего поворачивает на запад, протекает через землю русов, откуда течет через земли булгар, буртасов и, наконец, впадает в Каспийское море. Здесь за истоки Волги принята Кама, начало которой, очевидно, было смутно известно ал-Истахри (или его источнику). Одновременно данный автор или его источник имел смутное представление и о Верхней Волге, северо-западнее булгар, где обитали русы.». Конечно, за Итиль вполне могла быть принята Волга+Кама. Но в комментариях историков к информации, приведенной Ал-Истахри, имеются элементы лукавства. Итиль «… возвращается на восток, пока не пройдет мимо (области) русов, затем проходит мимо Булгара, затем мимо (страны) буртасов и впадает в Хазарское море. . .». То есть Итиль не может быть Волгой+Камой. Кама «мимо» руссов не протекала. Ал-Истахри совершенно ясно пишет, что Итиль два раза протекает через Булгар: «… она уходит на запад к Булгару и снова возвращается на восток, … проходит мимо Булгара …».

Аналогичные сведения о начале Итиль повторяют Ибн-Хаукаль и Йакут Ал-Хамави. «Река Итиль выходит восточною стороною из окрестностей Хирхиза, течет между Каймакией и Гуззией, за тем идет к западу по верхней части Булгара, возвращается вспять к востоку и проходит по Русу, за тем по Булгару, потом по Буртасу, пока не впадает в Хазарское море.» [Ибн-Хаукаль]. Этот труд написан около 976-77 года [Гаркави, 1870], что соответствует 1650-51 году. «Говорят, что исток ее из стран хирхиз (киргиз) между кимаками и гузами и (является) она границей между ними.» [Йакут Ал-Хамави].

В соответствии с интерпретацией данных, приведенных в трактатах географической арабской школы 10 веков, хирхизы, кимаки и гузы 10 века локализуются на территории Казахстана и юга Западной Сибири. По результатам анализа источников и логики интерпретации приведенных в них данных, с этим можно согласиться, но с большими оговорками. По нашему мнению в свидетельствах под именами народов степной и лесостепной зон Евразии фигурируют, в основном, названия подразделений Орды, военной составляющей Руси-Орды, и ее воинов. Одно из слов, которым их называли, имеет следующие формы: ЧЕРКАСы, КИРГИЗы, КЫРГЫЗы и ХИРХИЗы. ЧЕР = КИР = КЫР = ХИР – это не«ДЖ»екающие формы слова АР, которым называли фаллос. От последнего слова образовались формы титулов правителей: ЧЕР, КИР, КЫР, ХИР, САР, ЦАРь и другие. ЧЕРКАС (ЧЕР+аК+ИШ) – это к ЧЕР+АКу относящийся, а ЧЕР+АК (АК – суффикс) – это то же самое, что и ЧЕР, то есть ЦАРь. ЧЕРКАСы – это царские [воины]. Более подробно этот вопрос рассмотрен в публикации [Тюрин, 2008, Ар и Русь-Орда]. ЧЕРКАСы – это воины Орды, расквартированные в ЧЕРКАСИИ, включающей Северное Причерноморье и западную часть Северного Кавказа. Она маркируется и названиями населенных пунктов: города ЧЕРКЕССК (столица Карачаево-Черкесской республики), ЧЕРКАССК и НОВОЧЕРКАССК – города в Ростовской области России, ЧЕРКАССЫ – город на Украине и ЧЕРКАСКИ – село в Болгарии. КИРГИЗы – это воины Орды, расквартированные на территории Казахстана, а КЫРГЫЗы – на территории Тувы и Минусинской котловины. Этот вопрос рассмотрен в статьях [Тюрин, 2007, Лингвистика, Скифы; Тюрин, 2007, Интеграция, Скифы]. ХИРХИЗы – это арабская форма слова ЧЕРКАС/КИРГИЗы.

Слова ГУЗы, КАЗАКи и КАЗАРы являются однокоренными. Это тоже названия воинов Орды. ЯСА Чингисхана, это закон, на основе которого была создана Русь-Орда. ДЖАСа – «ДЖ»екающая форма слова ЯСа. ГУЗ и КАЗ – не«ДЖ»кающие формы от ДЖАСа. ГУЗы, КАЗАКи и КАЗАРы – это воины закона, или воины государства. Слова КАЗАК (КАЗ+АК) и КАЗАР (КАЗ+АР) отличаются только суффиксами. Более подробно этот вопрос рассмотрен в статьях [Тюрин, 2008, Волк и Русь-Орда; Тюрин, 2008, Казары]. Конечно, ГУЗы и ЧЕРКАС-ХИРХИЗы жили на территории Казахстана. ГУЗы – это просто воины Орды, а ХИРИЗы – это КИРГИЗ-КАЙСАКи 16-19 веков. Вначале они были воинами Орды КАЙСАКами – сборщиками ЯСАКа. КАЙСАК и ЯСАК – это две формы одного и того же слова [Тюрин, 2007, Лингвистика, Скифы]. Потом словосочетанием КИРГИЗ-КАЙСАКи стали называть и тех, с кого этот налог собирали, то есть кочевников. Их стали называть и вторым словом, образованным от ГУЗ/КАЗ – КАЗАК. Позднее слово КАЗАК-КАЗАХ стало этнонимом. Этнонимом стало и слово КИРГИЗ. То есть ГУЗы и ХИРИЗы сегодня живут там, куда их помещали арабские географы. Но ГУЗы – это и КАЗАКи. Поэтому регион проживания ГУЗов не ограничен с запада низовьями Волги. Он включает Нижнее Поволжье, Дон, Запорожье и, возможно, Слободскую Украину. Кимаки рассмотрены ниже.

Итак, в соответствии с представлениями арабских географов истоки реки Итиль были на территории Северного Казахстана. За Итиль арабские географы могли принимать одну из следующих рек: Табол, Ишим или Иртыш. Наша гипотеза, объясняющая эту их ошибку проста. Арабские географы знали, что Русы в 16 веке на своих судах приплывали на территорию южной Сибири и Северного Казахстана. При этом, о необходимости преодоления Русами волоков из бассейна Камы в бассейн Туры, они небыли информированы. Эту ситуацию арабские географы интерпретировали самым естественным образом: истоки реки Итиль-Волга находятся в Северном Казахстане.

Хазарский царь Иосиф не мог заблуждаться в вопросе нахождения истоков Итиль. Историки, комментируя географическую ошибку Иосифа, говорят то, что ее источником являются смутные географические представления арабов. То есть, Иосиф следовал им при описании верхнего течения Итиль. С этим можно согласиться, но с одной оговоркой. Автор пространной редакции письма Иосифа действительно писал его, опираясь, в том числе, и на арабскую географию. Это мог делать кто угодно, но не правитель Хазарии или один из его сановников. То есть, пространная редакция письма Иосифа, написана за пределами Хазарии, не ее правителем и не ее сановником.

^ 6. Военный аспект

Войны Иосифа с Русами рассмотрены выше. Сделан вывод об их локальном характере. Здесь мы рассмотрим еще один элемент военного аспекта еврейских документов о хазарах и Хазарии. Обе редакции письма Иосифа содержит практически идентичный блок информации. «Я охраняю устье реки и не пускаю Русов, приходящих на кораблях, приходить морем, чтобы идти на исмаильтян, и (точно также) всех врагов (их) на суше приходить к «Воротам». Я веду с ними войну. Если бы я их оставил (в покое) на один час, они уничтожили бы всю страну исмаильтян до Багдада и до страны...» [Иосиф, пространная редакция]. По общему контексту ясно, что Иосиф живет в дельте Волги – «Я (сам) живу у входа в реку и не пускаю Русов, …» [Иосиф, краткая редакция]. «Ворота» - это Дербент. При этом совершенно непонятно, каким образом Иосиф не пускает русов в Каспий? Абуль-Хасан в своем труде [Абуль-Хасан], который написан в период от 20 или 30 до 50-х годов 10 века [Гаркави, 1870], что соответствует 1594-1634 годам, свидетельствует: «Царь же хазарский не имеет судов и его люди не привычны к ним; в противном случае, мусульмане были-бы в великой опасности с его стороны.». Как можно не имея военных судов не пустить корабли руссов в Каспий? Но русы и сами знают, что хазарский царь может их не пустить в Каспий.

«После того, как русские суда прибыли к хазарским людям, поставленным при устье рукава, они (Русы) послали к хазарскому царю просить о том, чтоб они могли перейти в его страну, войти в его реку и вступить в Хазарское море – которое есть также море Джурджана, Табаристана и других персидских стран, как мы уже упомянули – под условием, что они дадут ему половину из всего, что награбят у народов, живущих по этому морю. Он же (царь) согласился на это. Посему они вступили в рукав, достигли устья реки и стали подниматься по этой водяной полосе, пока не достигли реки Хазарской, вошли по ней в город Итиль, прошли его и достигли устья реки и впадения ее в Хазарское море. От впадения же реки до города Итиль это большая река и многоводная. И русские суда распространились по этому морю, толпы их бросились на Джиль, Дайлем, на города Табаристана, на Абаскун, который находится на Джурджанском берегу, на Нефтяную страну и по направлению к Адарбайджану, ибо от области Ардабиля в стране Адарбайджан до этого моря расстояние около трех дней пути. И Русы проливали кровь, брали в плен женщин и детей, грабили имущество, распускали всадников (для нападений) и жгли. Народы, обитавшие около этого моря с ужасом возопили, ибо им не случалось с древнейшего времени, чтоб враг ударил на них здесь, а прибывали сюда только суда купцов и рыболовов. Русы же воевали с Джилем, Дайлемом и с военачальником у Ибн-абис-Саджа и достигли до Нефтяного берега в области Ширвана, известного под названием Баку.» [Абуль-Хасан].

Из свидетельств Абуль-Хасан ясно, что хазарский царь и сам плавал бы в южную часть Каспия за добычей, но у него не имелось кораблей. А руссов он не пускает туда только «бесплатно». За половину же будущей добычи царь дал им «зеленый свет». Дело житейское. Но почему русы, имея флотилию кораблей, просят разрешение у царя хазар о проходе в Каспий? Наша интерпретация информации, приведенной в последней цитате, сводится к следующему. Здесь Русы – это запорожские казаки. Они доплыли на кораблях по пролива, соединяющего Черное и Азовское моря, на котором стоял хазарский «пост», и послали послов на Нижнюю Волгу к правителю Хазарии с вполне определенными просьбами и предложением. Предложение было одно: «они дадут ему половину из всего, что награбят». А просьб было три: «просить о том, чтоб они могли перейти в его страну, войти в его реку и вступить в Хазарское море». Ключевые слова для поиска ответа на наши вопросы – это «перейти в его страну». Получив согласие царя, русы заплыли в Азовское море, достигли устья Дона, поднялись по нему до волоков Дон-Волга и, преодолев их, попали в Волгу. Последний отрезок пути как раз и означал «перейти в его страну». Это словосочетание маркирует положение границы Хазарии. Бассейн Дона – не Хазария, Волга – Хазария. По Волге казаки проплыли мимо города Итиль в Каспий. На всем этом пути царь хазар мог реально не пустить русов в Каспий только на волоках между Доном и Волгой.

Эта военная компания Русов закончилась для них трагедией. По дороге назад они расплатились с царем Хазарии. Но на них собрались напасть мусульмане Хазарии и отомстить за своих ограбленных единоверцев Южного Прикаспия. Хазарский царь был честен, сообщил об этом руссам, также сказав, что не может препятствовать своим мусульманам в задуманном ими мероприятии. До этого момента русы и царь Хазарии в свидетельствах Абуль-Хасана ведут себя абсолютно логично. Но далее начинаются странности. «Мусульмане же собрались и вышли искать их при входе в Итиль по воде. Когда же увидели они друг друга, Русы вышли из своих судов. Мусульман было около 15,000 с конями и вооружением, с ними были также многие из христиан, живших в Итиле. Три дня продолжалось между ними сражение; Бог помог мусульманам против Русов и меч истребил их, кто был убит, а кто утоплен. Около же 5,000 из них спаслись и отправились на судах в страну, примыкающую к стране Буртас, где они оставили свои суда и стали на суше; но из них кто был убит жителями Буртаса, а кто попался к мусульманам в стране Бургар и те убили их.» Зачем русам, везущим на своих судах богатую добычу, выходить вблизи дельты Волги на берег и сражаться с конным войском? По нашему мнению, такое сражение могло произойти только на волоках между Волгой и Доном. Именно здесь собралась великая степная рать в надежде поживится тем, чем поживились русы в Южном Прикаспии. Русам через волоки пробиться не удалось. Другой сухопутный путь на Дон лежал через Буртасию. Но и по нему они пройти не смогли. Видимо далеко разнеслась слава об их удачном походе на Каспий.

На основании вышесказанного можно сделать простой вывод. Царь хазар не мог написать «Я охраняю устье реки и не пускаю Русов, …» [Иосиф, пространная редакция] или «Я (сам) живу у входа в реку и не пускаю Русов, …» [Иосиф, краткая редакция]. Он должен был написать примерно так: «Я не пропускаю Русов через свою страну в Каспий». Написать «я охраняю устье» мог только человек, смутно представляющий реалии Нижней Волги, но знающий, как турки охраняют устья Днепра и Дона от прохода в Черное море запорожских и донских казаков. Для такой охраны нужны мощные крепости и военных флот. Ни того, ни другого у Иосифа не имелось.