Ббк 65. 011. 3я73 о-28 Всероссийский заочный финансово-экономический институт

| Вид материала | Учебник |

СодержаниеГлава 3 Законы денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег §2. Денежная масса и скорость обращения денег Скорость обращения денег — |

- Ббк 63. 3(0)я 73 в 84 Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 6017.54kb.

- Ббк 63. 3(0)я 73 в 84 Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 5965.39kb.

- Организационно-экономический механизм влияния маркетинга на эффективность промышленного, 318.42kb.

- С. И. Сметанин Экономическая история Учебник, 6087.62kb.

- Всероссийский заочный финансово-экономический институт Кафедра права, 421.63kb.

- Всероссийский заочный финансово-экономический институт Кафедра права, 425.08kb.

- Всероссийский Заочный Финансово-Экономический Институт курсовая, 440.94kb.

- Всероссийский заочный финансово-экономический институт Кафедра права, 219.6kb.

- Всероссийский заочный финансово-экономический институт Кафедра права, 189.78kb.

- Компьютерные информационные системы бухгалтерского учета, 118.17kb.

Глава 3 Законы денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег

§ 1. Характеристика законов денежного обращения

Закон стоимости и форма его проявления в сфере обращения — закон денежного обращения характерны для всех общественных формаций, в которых существуют товарно-денежные отношения. Анализируя пути развития форм стоимости и денежного обращения, К. Маркс открыл закон денежного обращения, сущность которого выражается в том, что количество денег, необходимых для выполнения функции средства обращения, должно быть равно сумме цен реализуемых товаров, деленной на число оборотов (скорость обращения) одноименных единиц. Закон денежного обращения выражает экономическую взаимозависимость между массой обращающихся товаров, уровнем их цен и скоростью обращения денег.

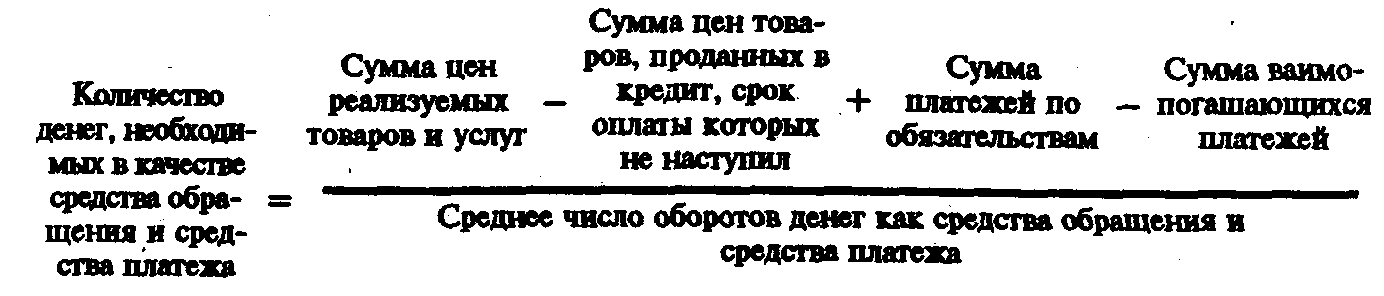

С развитием товарного производства, денежного обращения, использования денег в функции средства платежа закон денежного обращения приобретает следующий вид:

Таким образом, на количество денег, необходимых для обращения, влияют разнообразные факторы, которые зависят от условий развития производства. Одним из них является изменение количества обращающихся товаров.

Потребность хозяйства в деньгах определяется также уровнем цен на товары и услуги.

Обратное влияние на количество денег, необходимых для обращения, оказывают:

• степень развития кредита, так как чем большая часть товаров продается в кредит, тем меньшее количество денег требуется в обращении;

• развитие безналичных расчетов;

• скорость обращения денег.

При металлическом обращении количество денег в обращении регулировалось стихийно, с помощью денег в функции сокровища: если потребность в деньгах сокращалась, то излишние деньги (золотая монета) уходили из обращения в сокровище, если увеличивалась — происходил прилив денег в обращение из сокровищ. Следовательно, количество денег в обращении всегда поддерживалось на необходимом уровне. При обращении разменных на золото банкнот возможность их свободного размена на металл (золото и серебро) исключает нахождение в обращении их излишнего количества.

Если обращение обслуживается банкнотами, не разменными на золото, или бумажными деньгами (казначейскими билетами), то в этом случае обращение наличных денег совершается в соответствии с законом бумажно-денежного обращения: «Специфический закон обращения бумажных денег может возникнуть лишь из отношения их к золоту, лишь из того, что они являются представителями последнего. И закон этот сводится к тому, что выпуск бумажных денег должен быть ограничен тем их количеством, в каком действительно обращалось бы символически представленное ими золото (или серебро)».*

* Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 23. - С. 138.

Следовательно, когда количество выпущенных бумажных денег будет равно теоретическому количеству золотых денег, необходимому для обращения, никаких отрицательных явлений не возникнет — бумажные деньги или неразменные банкноты будут исправно играть роль денежных знаков, т.е. заместителей золотых денег. Указанное требование обеспечивает устойчивость денег и имеет силу во всех общественных формациях, где существует денежное обращение.

Ничем не ограниченная эмиссия денег приводит к нарушению этого закона, переполнению сферы денежного обращения излишними денежными знаками и их обесценению.

Условия и закономерности поддержания денежного обращения определяются взаимодействием двух факторов: потребностями хозяйства в деньгах и фактическим поступлением денег в оборот. Если в обороте больше денег, чем требуется хозяйству, то это ведет к обесценению денег — понижению покупательной способности денежной единицы.

§2. Денежная масса и скорость обращения денег

Важнейшим количественным показателем денежного обращения является денежная масса, представляющая собой совокупный объем покупательных и платежных средств, обслуживающих хозяйственный оборот и принадлежащих частным лицам, предприятиям и государству.

Для анализа количественных изменений денежного обращения на определенную дату и за определенный период, а также для разработки мероприятий по регулированию темпов роста и объема денежной массы используются различные показатели (денежные агрегаты).

К основным денежным агрегатам, применяемым в финансовой статистике промышленно развитых стран, относятся:

агрегат Ml — включает наличные деньги в обращении (банкноты, металлические монеты, а в некоторых странах — казначейские билеты) и средства на текущих банковских счетах;

агрегат М2 — состоит из агрегата Ml плюс срочные и сберегательные вклады в коммерческих банках (до четырех лет);

агрегат М3 — содержит агрегат М2 плюс сберегательные вклады в специализированных кредитных организациях;

агрегат М4 — состоит из агрегата М3 плюс депозитные сертификаты крупных коммерческих банков.

В США для определения денежной массы используются четыре денежных агрегата, в Японии и Германии — три, в Англии — пять.

Для расчета совокупной денежной массы в обращении в Российской Федерации предусмотрены следующие денежные агрегаты:

агрегат М0 — наличные деньги;

агрегат Ml — равен агрегату М0 плюс средства расчетных, текущих и прочих счетах (специальные счета, счета капитальных вложений, аккредитивы и чековые счета, счета местных бюджетов, счета бюджетных, профсоюзных, общественных и других организаций), плюс средства Госстраха, и плюс вклады в коммерческих банках; плюс депозиты до востребования в Сбербанке;

агрегат М2 — равен агрегату Ml плюс срочные вклады в Сбербанке;

агрегат М3 — включает агрегат М2, депозитные сертификаты и облигации государственных займов.

Самостоятельным компонентом денежной массы в России является денежная база. Она включает агрегат М0 плюс денежные средства в кассах банков, обязательные резервы, банков и их средства на корреспондентских счетах в ЦБ РФ.

Совокупный объем денежной массы (денежный агрегат М2) возрос в России в 41,1 раза на 1 января 1997 г. по сравнению с 1 января 1993 г. (с 7,18 трлн руб. до 295,2 трлн руб.), а наличных денег (денежный агрегат М0) — в 58 раз за соответствующий период (с 1,79 трлн руб. до 103,8 трлн руб.). Положительной тенденцией является сокращение удельного веса наличных денег (агрегат М0) в совокупном объеме денежной массы (агрегат М2) с 40% на 1 января 1993 г. до 35,2% на 1 января 1997г.

Анализ структуры и динамики денежной массы имеет важное значение при выработке центральными банками ориентиров кредитно-денежной политики. Банк России ежегодно при формировании основных направлений денежно-кредитной политики устанавливает целевой ориентир для роста денежного агрегата М2. Например, при определении денежно-кредитной политики на 1997 г. был установлен предел роста денежного агрегата М2 22—30% в год или 1,7—2,2% в месяц при инфляции (среднемесячные темпы прироста потребительских цен) — 0,93.

Использование различных показателей денежной массы позволяют дифференцированно подойти к анализу состояния денежного обращения.

Изменение объема денежной массы может быть результатом как изменения массы денег в обращении, так и ускорения их оборота.

Скорость обращения денег — показатель интенсификации движения денег при функционировании их в качестве средства обращения и средства платежа. Он трудно поддается количественной оценке, поэтому для его расчета используются косвенные данные.

В промышленно развитых странах в основном исчисляются два показателя скорости роста оборота денег:

• показатель скорости обращения в кругообороте доходов — отношение валового национального продукта (ВНП) или национального дохода к денежной массе, а именно к агрегату Ml или М2; этот показатель раскрывает взаимосвязь между денежным обращением и процессами экономического развития;

• показатель оборачиваемости денег в платежном обороте — отношение суммы переведенных средств по банковским текущим счетам к средней величине денежной массы.

В Российской Федерации в практике статистической работы в зависимости от полноты охвата оборота наличных денег различают: во-первых, скорость возврата денег в кассы учреждений Центрального банка России как отношение суммы поступлений денег в кассы банка к среднегодовой массе, денег в обращении; во-вторых, скорость обращения денег в наличноденежном обороте, исчисляемую путем деления суммы поступлений и выдачи наличных денег, включая оборот почты и учреждений Сберегательного банка, на среднегодовую массу денег в обращении.

Изменение скорости обращения денег зависит от многих факторов как общеэкономических (циклического развития экономики, темпов экономического роста, движения цен), так и чисто монетарных (структуры платежного оборота, развития кредитных операций и взаимных расчетов, уровня процентных ставок на денежном рынке и т.д.).

Ускорению обращения денег способствуют развитие системы взаимных расчетов, внедрение ЭВМ в банковское дело, применение систем электронных платежей. При прочих равных условиях ускорение скорости обращения денег равнозначно увеличению денежной массы и является одним из факторов инфляции.

В России в период с начала проведения экономических реформ характерной долгосрочной тенденцией развития денежной сферы являлось замедление темпов прироста скорости обращения денег, а в 1996 г. впервые происходит абсолютное снижение скорости обращения среднегодовой денежной массы. Скорость обращения среднегодовой денежной массы определяется как отношение ВВП, произведенного за год, к среднегодовой денежной массе. Скорость обращения будет продолжать снижаться при переходе экономики в фазу экономического роста, что будет выражаться в увеличении спроса на деньги, а также в изменении структуры денежной массы за счет повышения доли менее ликвидных компонентов. На рост спроса на деньги (М2) дополнительно окажут влияние, во-первых, факт присоединения России к VIII статье Устава МВФ, что повлечет за собой более широкое использование рубля в международных расчетах, а во-вторых отмена ограничений на вывоз за границы Российской Федерации наличных рублей.