Основные единицы морфологического анализа Слово и морфема как знаковые единицы языка

| Вид материала | Документы |

СодержаниеШумерско-аккадское письмо Китайское письмо Chinese Writing Tutorial |

- «Содержание обучения немецкому языку в базовом курсе», 58.2kb.

- Единицы языка и единицы речи: Хрестоматия: Учебное пособие / Сост. Л. П. Бирюкова,, 4203.19kb.

- Тематическое планирование по русскому языку в 8 классе, 987.55kb.

- Вопросы по курсу «Теоретическая лексикология современного английского языка» 2007, 39.13kb.

- Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 050100. 68 Педагогическое, 162.16kb.

- О. И. Авдеева основные аспекты исследования синтагматических отношений фаземы как языкового, 350.01kb.

- Тема: единицы нужные всем, 117.61kb.

- Н. А. Потапушкин фразеологические единицы русского языка в лингвокультурологическом, 1810.55kb.

- Дисковод cd-rom, 116.04kb.

- Тема физические величины и их единицы. Единицы измерений, 54.67kb.

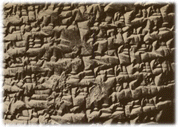

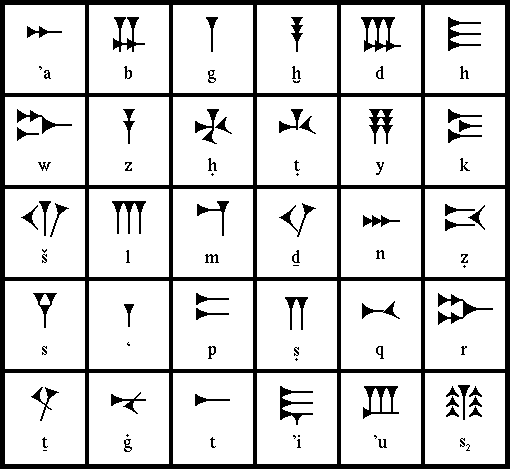

Шумерско-аккадское письмо

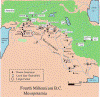

Шумерско-аккадское письмо, известное как клинопись (Keilschrift, cuneiform), сыграло гигантскую роль в становлении и развитии ближневосточной цивилизации. Его создателями были шумеры, жившие на юге Месопотамии (Междуречья) на берегах Евфрата. Около 3500 лет до н.э. здесь появились первые шумерские города-государства, в том числе Урук. Шумерам, говорившим на языке, генетические связи которого до сих пор не установлены, приписывают создание колеса, закладывание основ математики, 60-ричную систему счёта (деление часа на 60 минут), воздвижение монументальных архитектурных сооружений (в том числе городских стен и многоярусных башен - циккуратов), изготовление оружия из металла. Здесь зародился миф о всемирном потопе. Они создали оригинальную систему письма.

Шумерско-аккадское письмо, известное как клинопись (Keilschrift, cuneiform), сыграло гигантскую роль в становлении и развитии ближневосточной цивилизации. Его создателями были шумеры, жившие на юге Месопотамии (Междуречья) на берегах Евфрата. Около 3500 лет до н.э. здесь появились первые шумерские города-государства, в том числе Урук. Шумерам, говорившим на языке, генетические связи которого до сих пор не установлены, приписывают создание колеса, закладывание основ математики, 60-ричную систему счёта (деление часа на 60 минут), воздвижение монументальных архитектурных сооружений (в том числе городских стен и многоярусных башен - циккуратов), изготовление оружия из металла. Здесь зародился миф о всемирном потопе. Они создали оригинальную систему письма. Изобретение шумерского письма относится одними исследователями к 29-28 вв. до н.э., другие исследователи считают, что оно появилось в 34 в. до н.э., т.е. не позднее или даже раньше, чем египетское. В принадлежащем шумерам и получившем широкую мировую известность ещё в древние времена эпическом сказании о герое и царе Урука Гильгамеше, жившем около 2800 лет до н.э., о роли письма упоминается в разговоре Гильгамеша со своим отцом, находящемся в царстве мёртвых (по повести-пересказу Валерия Воскобойникова "Блистательный Гильгамеш". М, 1996):

Изобретение шумерского письма относится одними исследователями к 29-28 вв. до н.э., другие исследователи считают, что оно появилось в 34 в. до н.э., т.е. не позднее или даже раньше, чем египетское. В принадлежащем шумерам и получившем широкую мировую известность ещё в древние времена эпическом сказании о герое и царе Урука Гильгамеше, жившем около 2800 лет до н.э., о роли письма упоминается в разговоре Гильгамеша со своим отцом, находящемся в царстве мёртвых (по повести-пересказу Валерия Воскобойникова "Блистательный Гильгамеш". М, 1996):- Но ты сказал мне о каких-то тайных таблицах. В мои времена не было такого слова.

- Таблицы, на которых знаками можно записать все человеческие знания.

- Зачем они? Или у вас, черноголовых, ослабла память, и вы теперь не в состоянии запомнить знания наизусть?

- Наизусть мы тоже запоминаем. Но как передать слово на большое расстояние, если не при помощи таблицы? Как передать наставления внукам, если человек умирает, не дождавшись их появления? А как передать любовное послание - не заставлять же слугу заучивать сокровенное слово? Как сохранить надолго в памяти торговый договор, приговоры суда?

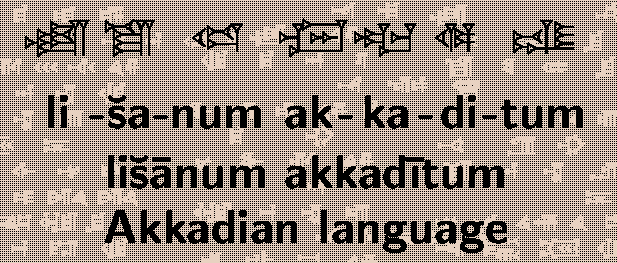

В 19 в. до н.э. в Месопотамию приходят аккадцы (носители одного из языков семитской ветви афразийской семьи; основные диалекты этого языка - вавилонский и ассирийский), и господствующая роль в Месопотамии переходит к Вавилонии. Аккадцы многое восприняли из культуры шумеров, в том числе и клинопись. Шумерский язык, даже после того как он вышел из употребления, на протяжении очень длительного времени использовался вавилонянами в административно-хозяйственной сфере, в дипломатической переписке. Ему как мёртвому обучали писцов-администраторов около тысячелетия. Шумерское письмо постепенно стало использоваться и для записи текстов на аккадском языке. За шумерскими знаками сохранялось шумерское словесное и звуковое чтение, и вместе с тем они приобретали аккадское звуковое и словесное чтение. Так развивалась гетерография. Начали создаваться шумерско-аккадские словари. Аккадский язык стал со временем международным языком для стран Ближнего Востока.

Шумеро-аккадская клинопись и выработанные аккадцами строгие письменные каноны получили распространение далеко за пределами Вавилонии, вплоть до Египта. Клинопись была заимствована населявшими Малую Азию хаттами, а потом пришедшими сюда хеттами, лувийцами, палайцами, языки которых относятся к анатолийской ветви индоевропейской семьи. На основе клинописи создавались системы письма для языков как родственных, так и неродственных (древнеперсидского, эламского, хурритского, урартского, эблаитского). Клинописными по форме, но построенными совсем по другому принципу были знаки угаритского алфавита (Рас-Шамра, 16-14 вв. до н.э.).

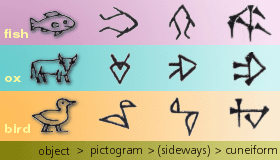

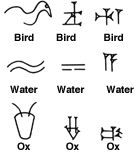

При классификации типов письма могут учитываться самые разные признаки. При различении типов письма идеографического, логографического, силлабографического (силлабического) и фонемографического (фонематического) во внимание принимается характер объектов, с которыми знаки этих типов соотносятся. Знаки могут различаться по форме. Во внимание может привлекаться и техника письма (материал и инструмент для нанесения графических знаков). Так, египтяне высекали иероглифы резцом на камне, а скорописные знаки наносили кисточкой на папирус или ткань. Шумеры тоже начинали с иероглифов, представляющих собой пиктограммы. Но, изобретя для строительства зданий кирпич, они со временем по достоинству оценили свойства глины, которая, затвердевая, способна надолго сохранять изображения. Ускорился и сам процесс письма. Нанесение непрямых линий на глину оказалось неудобным, и иероглифы были были заменены знаками клинописи, которые выдавливались специальной заострённой палочкой (каламом) на ещё влажных глинянных табличках. Эти таблицы долго могли храниться, и до наших дней дошло значительное их количество.

При классификации типов письма могут учитываться самые разные признаки. При различении типов письма идеографического, логографического, силлабографического (силлабического) и фонемографического (фонематического) во внимание принимается характер объектов, с которыми знаки этих типов соотносятся. Знаки могут различаться по форме. Во внимание может привлекаться и техника письма (материал и инструмент для нанесения графических знаков). Так, египтяне высекали иероглифы резцом на камне, а скорописные знаки наносили кисточкой на папирус или ткань. Шумеры тоже начинали с иероглифов, представляющих собой пиктограммы. Но, изобретя для строительства зданий кирпич, они со временем по достоинству оценили свойства глины, которая, затвердевая, способна надолго сохранять изображения. Ускорился и сам процесс письма. Нанесение непрямых линий на глину оказалось неудобным, и иероглифы были были заменены знаками клинописи, которые выдавливались специальной заострённой палочкой (каламом) на ещё влажных глинянных табличках. Эти таблицы долго могли храниться, и до наших дней дошло значительное их количество. Клинописные знаки строились как комплексы конусообразных вдавливаний. Первоначально они представляли собой стилизованные изображения объектов. Но нередко эти знаки переставали напоминать изображаемые объекты. Уже на начальной ступени (как показали раскопки Урука) перечень графем содержал знаки, отображавшие человека и части его тела, разнообразных животных, птиц, насекомых. рыб, деревья, звёзды и облака, землю и воду, здания, лодки, предметы домашнего обихода, огонь, оружие, предметы одежды, предметы культа, сети, капканы, глиняные изделия, музыкальные инструменты.

Клинописные знаки строились как комплексы конусообразных вдавливаний. Первоначально они представляли собой стилизованные изображения объектов. Но нередко эти знаки переставали напоминать изображаемые объекты. Уже на начальной ступени (как показали раскопки Урука) перечень графем содержал знаки, отображавшие человека и части его тела, разнообразных животных, птиц, насекомых. рыб, деревья, звёзды и облака, землю и воду, здания, лодки, предметы домашнего обихода, огонь, оружие, предметы одежды, предметы культа, сети, капканы, глиняные изделия, музыкальные инструменты.

Первоначально число знаков в шумерском языке достигало тысячи. Постепенно их количество сократилось до 600. Почти половина из них использовались как логограммы и одновременно как силлабограммы, чему способствовала моносиллабичность большинства шумерских слов, остальные были только логограммами. Логограммы могли относиться к ассоциативно связанным объектам (например, знак звезды для 'Бог', изображение ноги для gub- 'стоять', du-, ra- 'идти', tum- 'приносить'. Наличие знаков, выражавших более одного слова, создавало полифонию. С другой стороны в шумерском имелось немало омонимичных слов - омофонов. Развитию омофонии способствовало, например, употребление рисунка ноги не только для выражения названных глаголов, но и для передачи просто слогов du, ra и т.д. Знак звезды мог соотноситься с именами dingir 'Бог' и an 'небо', а также обозначать слог an. К середине 3-го тыс.до н.э. сложилась словесно-слоговая система. Обычно основа обозначалась идеограммой, а аффиксы и служебные слова передавались знаками в их слоговом значении (силлабограммами). Использовались и детерминативы, т.е. знаки, указывающие на отнесение изображаемого объекта к тому или иному классу (люди, профессии, животные, птицы, рыбы и т.п.).

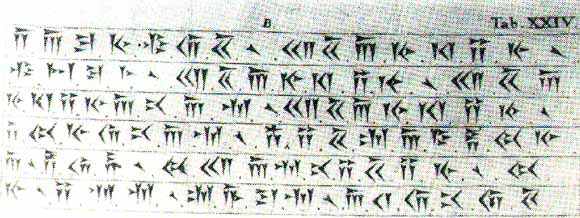

С ускорением письма знаки упрощались. Шумеры сперва писали вертикальными столбцами, справа налево, позднее - строками, слева направо.

Аккадцы (вавилоняне и ассирийцы) приспособили шумерское письмо к своему флективному языку в середине 3-го тыс. до н.э. Они придали прежним знакам новые слоговые значения, в соответствии с фонологическим строем своего языка. Стали преобладать чисто слоговые записи и прочтения слов. Число наиболее употребительных знаков сократилось до 300. Продолжился процесс упрощения их написания. Сохранялось большое число гетерограмм: шумерский по происхождению знак мог иметь не совпающие значения в шумерском и вавилоно-ассирийском: 'вода; семя; потомство; родитель' - 'вода; наследник', 'голова; глава; верх' - 'голова, глава'. Разными могли быть слоговые значения: 'плуг' апин - апинну, 'земледелец' энгар - иккару, 'гора' кур - шаду.

Аккадцы (вавилоняне и ассирийцы) приспособили шумерское письмо к своему флективному языку в середине 3-го тыс. до н.э. Они придали прежним знакам новые слоговые значения, в соответствии с фонологическим строем своего языка. Стали преобладать чисто слоговые записи и прочтения слов. Число наиболее употребительных знаков сократилось до 300. Продолжился процесс упрощения их написания. Сохранялось большое число гетерограмм: шумерский по происхождению знак мог иметь не совпающие значения в шумерском и вавилоно-ассирийском: 'вода; семя; потомство; родитель' - 'вода; наследник', 'голова; глава; верх' - 'голова, глава'. Разными могли быть слоговые значения: 'плуг' апин - апинну, 'земледелец' энгар - иккару, 'гора' кур - шаду.Надписи наносились чаще всего на глинянные плитки. Но немало надписей было сделано на призмах, конусах, цилиндрах, каменных плитах.

Опыты по расшифровке клинописных текстов начались ещё в 18 в. Дешифровка древнеперсидской слоговой клинописи 6-4 вв. до н.э., наиболее близкой по характеру к алфавитным системам (всего 36 знаков), в середине 19 в. позволила опереться на персидскую часть трёхъязычного текста (на древнеперсидском, аккадском и эламском) Бехистунской надписи (около 521 г. до н.э.) для дешифровки аккадской системы. Прочтение эламской части не составило особого труда. В эламской системе имелось 96 силлабограмм, 16 логограмм и 5 словоразделителей. Шумерская система клинописи была расшифрована в конце 19 - начале 20 вв. Расшифровка угаритской клинописной системы и архаического шумерского письма пришлось на 20 в. В 20 в. были обнаружены огромные клинописные архивы хеттов. Работа по прочтению клинописных текстов ещё не полностью завершена и активно продолжается усилиями ассириологов многих стран.

Опыты по расшифровке клинописных текстов начались ещё в 18 в. Дешифровка древнеперсидской слоговой клинописи 6-4 вв. до н.э., наиболее близкой по характеру к алфавитным системам (всего 36 знаков), в середине 19 в. позволила опереться на персидскую часть трёхъязычного текста (на древнеперсидском, аккадском и эламском) Бехистунской надписи (около 521 г. до н.э.) для дешифровки аккадской системы. Прочтение эламской части не составило особого труда. В эламской системе имелось 96 силлабограмм, 16 логограмм и 5 словоразделителей. Шумерская система клинописи была расшифрована в конце 19 - начале 20 вв. Расшифровка угаритской клинописной системы и архаического шумерского письма пришлось на 20 в. В 20 в. были обнаружены огромные клинописные архивы хеттов. Работа по прочтению клинописных текстов ещё не полностью завершена и активно продолжается усилиями ассириологов многих стран.

ЮСМ; ААР.

ЛЭС/БЭС (Статьи: Письмо. Пиктография. Идеограмма. Логограмма. Иероглифы. Клинопись. Гетерограмма. Гетерография. Шумерский язык. Аккадский язык).

Для дополнительного (факультативного) чтения

Китайское письмо

Китайское письмо использует иероглифы, с помощью которых записываются слова или морфемы. В звуковом отношении иероглиф соответствует тонированному слогу. Подавляющее большинство слов китайского языка одноморфемны, вместе с тем границы морфемы совпадают с границами слога, так что в принципе можно говорить о словоморфеме и слогоморфеме. К тому же слог выступает в качестве минимальной конститутивной фонологической единицы, приближаясь по своим функциям к фонеме неслоговых языков. Это обстоятельство и обусловило исключительную устойчивость логографического по своему типу китайского письма на протяжении тысячелетий.

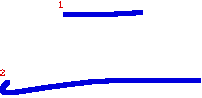

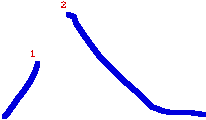

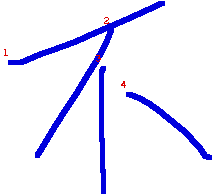

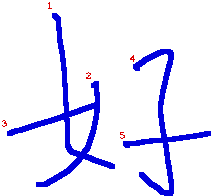

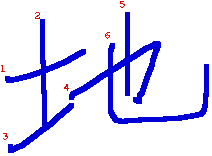

Китайское письмо использует иероглифы, с помощью которых записываются слова или морфемы. В звуковом отношении иероглиф соответствует тонированному слогу. Подавляющее большинство слов китайского языка одноморфемны, вместе с тем границы морфемы совпадают с границами слога, так что в принципе можно говорить о словоморфеме и слогоморфеме. К тому же слог выступает в качестве минимальной конститутивной фонологической единицы, приближаясь по своим функциям к фонеме неслоговых языков. Это обстоятельство и обусловило исключительную устойчивость логографического по своему типу китайского письма на протяжении тысячелетий.  Написание иероглифа включает в себя от одной до 28 стандартных черт, которые составляют в каждом из знаков особую комбинацию.

Написание иероглифа включает в себя от одной до 28 стандартных черт, которые составляют в каждом из знаков особую комбинацию.  Древнейшие иероглифы возникли как пиктограммы. Но способы их начертания и их облик неоднократно менялся в сторону большего упрощения и схематизации.

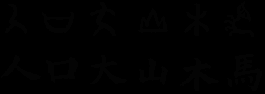

Древнейшие иероглифы возникли как пиктограммы. Но способы их начертания и их облик неоднократно менялся в сторону большего упрощения и схематизации.  См. таблицу, в которой в верхней строке показан начальный облик иероглифов, а в нижней - их более поздний вид.

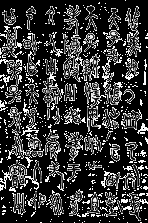

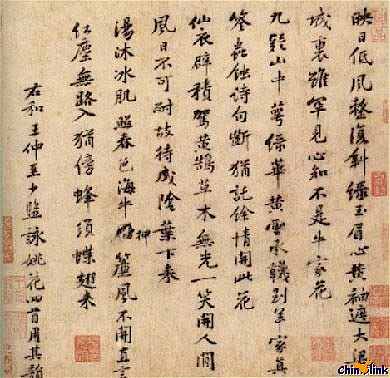

См. таблицу, в которой в верхней строке показан начальный облик иероглифов, а в нижней - их более поздний вид. Древнекитайский текст выглядел следующим образом:

В китайском письме насчитывается около 50 тысяч графем. В современном обиходе китайцы используют около 4-7 тысяч знаков. Среди них есть и простые, и сложные (комбинированные). Около 1500 иероглифов представляют собой пиктограммы и идеограммы. Ср. "говорящие" иероглифы:

'вниз' -

'вниз' -  'вверх' . В иероглифе

'вверх' . В иероглифе  'король' верхняя горизонтальная черта символизирует небо, нижняя - землю, средняя - человека, который от имени неба управляет землёй. В их числе простые знаки для слов, обозначающих реалии: 'дерево', 'гора', 'верх', 'низ'. Сюда же входят комбинированные знаки с более абстрактными значениями: 'человек' + 'дерево' = 'отдыхать', 'солнце' + 'луна'

'король' верхняя горизонтальная черта символизирует небо, нижняя - землю, средняя - человека, который от имени неба управляет землёй. В их числе простые знаки для слов, обозначающих реалии: 'дерево', 'гора', 'верх', 'низ'. Сюда же входят комбинированные знаки с более абстрактными значениями: 'человек' + 'дерево' = 'отдыхать', 'солнце' + 'луна'  = 'ясный, светлый'.

= 'ясный, светлый'. Большинство иероглифов являются фонограммами. Они включают в свой состав семантические ключи, намекающие на значение данной слогоморфемы, и фонетические детерминативы (фонетики), передающие точную или приблизительную информацию о звучании этой слогоморфемы. Так, в китайском языке слог ma может быть тонирован четырьмя способами, и каждый из четырёх тонированных слогов имеет своё значение: ma 1 'мама', ma 2 'конопля', ma 3 'конь', ma 4 'ругать'. Иероглиф для 'мама' содержит в своём составе ключ 'женщина' и знак

'лошадь' в качестве фонетика. В словарях иероглифы располагаются по ключам. Их число составляет 214.

'лошадь' в качестве фонетика. В словарях иероглифы располагаются по ключам. Их число составляет 214. Особую категорию составляют так называемые "заимствованные" иероглифы. Это знаки, которые уже не используются в прежнем, прямом значении: с их помощью записываются другие слова, имеющие отвлечённое значение.

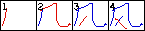

Китайская письменная традиция всегда предъявляла высокие требования к каллиграфии. Обучение ей занимает много места в школьном преподавании. С течением времени были выработаны рекомендации, касающиеся порядка начертания черт, из комбинации которых строится иероглиф.

Китайская письменная традиция всегда предъявляла высокие требования к каллиграфии. Обучение ей занимает много места в школьном преподавании. С течением времени были выработаны рекомендации, касающиеся порядка начертания черт, из комбинации которых строится иероглиф.

Ниже следует образец каллиграфического письма.

Поскольку многие иероглифы одинаково хорошо служат для записи слов, звучание которых существенно различается по диалектам или изменилось с течением времени, китайское письмо обеспечивает взаимопонимание между представителями разных диалектов и даёт возможность образованному китайцу читать не только современные, но и древние тексты. По той же самой причине оно длительное время широко использовалось в Японии, Корее и Вьетнаме. В японское письмо вошли многие китайские иероглифы для обозначения корневых морфем, в то время как для перадачи грамматических морфем были изобретены знаки слоговых азбук.

Сложность изучения иероглифической системы часто стимулировало попытки создания буквенно-звуковых алфавитов. Сейчас в КНР и за её пределами используется транскрипционный алфавит на латинской основе, включающий 26 графем. Но этот алфавит употребляется ограниченно: в обучении языку, в телеграфной связи, Интернете и электронной почте.

ЮСМ; ААР.

ЛЭС/БЭС (Статьи: Письмо. Пиктография. Идеограмма. Логограмма. Иероглифы. Китайское письмо. Японское письмо).

Дополнительный (факультативный) материал по китайскому письму:

ссылка скрыта

ссылка скрыта

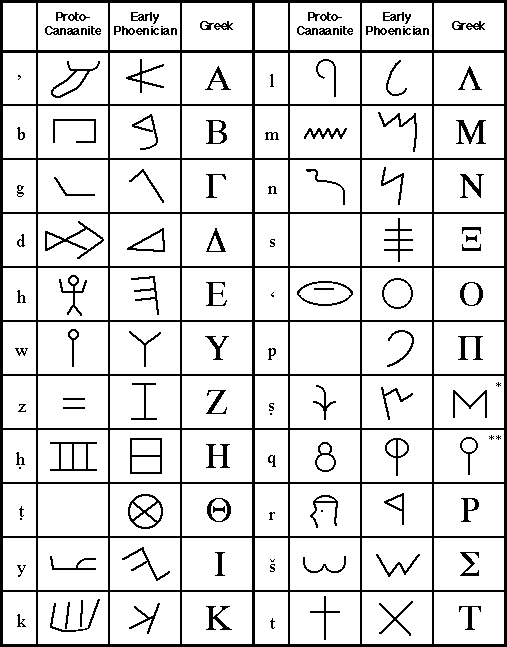

Семитские системы письма

Алфавитные (буквенно-звуковые) системы письма возникли из слоговых (силлабических). Слоговой же тип начал формироваться ещё внутри логографических систем, когда рядом со знаками-логограммами стали появляться знаки-фонограммы или же одни и те же знаки использовались то как логограммы, то как силлабограмы. Такая эволюция наблюдалась в письме египетском, шумерском, аккадском, критском, кипро-минойском. Логограммы уже господствовали в письме древнеперсидском, эламском, хурритском, урартском. Знаки для слогов создавались в разных системах письма.

Важен сам принцип обозначения слогов. К середине 2-го тыс. до н.э. на Ближнем Востоке и в Египте выявилось 3 таких принципа:

- 1) принцип, использованный в аккадском письме: знаки для открытых и закрытых слогов с разными гласными и разными согласными;

- 2) принцип, который был воплощён в эгейских системах (письмо крито-микенское, лувийское, библское псевдоиероглифическое): отдельные знаки только для открытых слогов;

- 3) принцип, которому следовало египетское письмо: отдельные знаки для слогов с произвольным или нулевым гласным.

Вот этот последний принцип и смог сыграть решающую роль в становлении новых систем линейного письма с небольшим количеством знаков. Он воплотился в западносемитском (или северносемитском) и южносемитском квазиалфавитном письме, представляющем собой промежуточную ступень от слогового к собственно алфавитному письму.

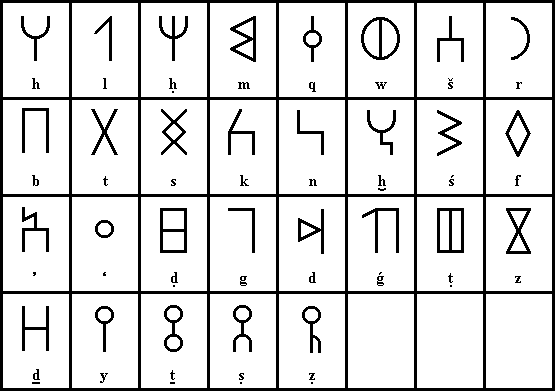

Возникновение семитских систем квазиалфавитного характера (согласный + произвольный или "нулевой" гласный) относится к первой половине 2-го тыс. до н.э. Письмо, созданное западными семитами, оказалось предком многих алфавитов мира. Общий прототип различных квазиалфавитных систем, в чём-то иногда сходных и, возможно, взаимодействовавших на каких-то ступенях развития, пока не обнаружен. Иногда этот прототип видят в протобиблском (протоханаанейском) либо в протосинайском письме. Возможно существование ещё более древнего, пока не открытого северносемитского прототипа. Протобиблское (или же просто библское) письмо было псевдоиероглифическим. Это письмо надписей, обнаруженных археологами в г. Библ (совр. Джубейль) в Ливане на каменных и металлических предметах. Датируется оно примерно серединой 2-го тыс. до н.э. Его знаки имели геометрический или стилизованный рисунчатый характер (птица, рыба, змея). Их насчитывалось от 60 до 100. Они передают только открытые слоги. На некоторые из них похожи знаки западносемитского и южносемитского письма. Направление письма справа налево.

Памятники протосинайского письма, датируемые 19 в. до н.э., были найдены на Синайском полуострове и в Палестине. Обнаружено около 25 кратких и сильно повреждённых надписей и позже ещё около 10 фрагментов. Они содержат до 35 знаков рисунчатого характера как бы по египетскому образцу, свидетельствующих о наличии консонантного алфавита как одного из возможных предков финикийского алфавита. Предполагается, что синайское письмо (с 22-24 графемами) родственно консонантно-алфавитному письму угаритскому, южносемитскому, финикийскому и что оно возникло в южной Палестине в 13 вв. до н.э. на основе северносемитского алфавита (предка финикийского) под египетским культурным влиянием путём внешней стилизации знаков под египетские иероглифы. Это письмо (синайско-палестинское) было распространено в 13-11 вв. до н.э. в Палестине, Финикии, Сирии. Его дешифровка ещё далека от завершения.

Угаритское квазиалфавитное письмо (14-13 вв. до н.э.) технически уподоблялось шумеро-аккадской клинописи, хотя и не связано с ней генетически. Вероятно, ему предшествовало слоговое письмо (или не дошедшее до нас линейное письмо). С его помощью записывались тексты на угаритском языке (гос. Угарит на севере Сирии), а также на хурритском и аккадском языках. Оно использовалось и в Палестине.

Для лучшего понимания текстов использовались словоразделители, а также "матери чтения", т.е. некоторые знаки для согласных, служившие обозначению огласовки.

Сперва в угаритском алфавите насчитывалось 30 знаков, а затем их число под влиянием финикийского письма сократилось до 22. Из употребления угаритское письмо вышло к началу 1-го тыс. до н.э.

Ханаанейское, или финикийское, квазиалфавитное письмо возводится к какому-то северносемитскому прототипу. Предполагается, что главную роль в его формировании сыграли протобиблское и протосинайское письмо.

Ханаанейское, или финикийское, квазиалфавитное письмо возводится к какому-то северносемитскому прототипу. Предполагается, что главную роль в его формировании сыграли протобиблское и протосинайское письмо. Финикийский алфавит имел 22 знака. Порядок их следования определился ещё во 2-м тыс. до н.э. Некоторые знаки похожи на начертания библского псевдоиероглифического письма, большинство знаков совпадают со знаками синайско-палестинского письма.

Эта система складывалась, скорее всего, во второй половине 2-го тыс. до н.э. Сперва каждый знак воспринимался как обозначение определённого согласного с любым (в том числе и "нулевым") гласным. Впоследствии он стал соотноситься только с определённым согласным. Так как чтение квазиалфавитного текста представляло трудности, для обозначения долгих гласных иногда использовались "матери чтения". Монументальное письмо постепенно сменялось курсивным.

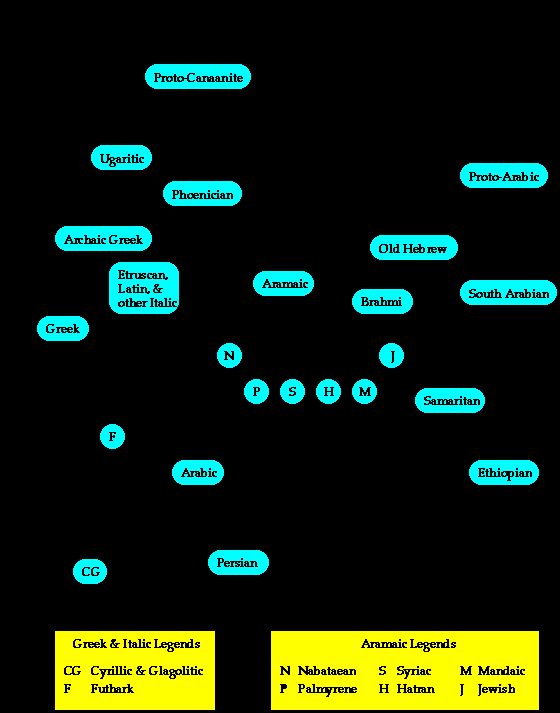

Финикийский алфавит оказался наиболее конкурентоспособным среди западносемитских систем и послужил прототипом множества как древних, так и более новых алфавитов. Его восприятие другими народами (прежде всего в сиро-палестинском регионе) было опосредовано арамейским письмом. В 9-8 вв. до н.э. финикийский алфавит в его ранней разновидности (устав) был заимствован греками, которые изобрели знаки для гласных.

Аравийское (южносемитское) линейное письмо, содержавшее 28-29 знаков, генетически связано с северносемитскими системами письма (в частности с протобиблским). Северноаравийские алфавиты использовались для письма на лихьянитском, самудском, сафаитском языках, а также в древнеарабском письме (с 7 в. до н.э.; современное арабское письмо восходит к иному источнику). Южноаравийские алфавиты служили письму на языках сабейском, минейском, катабанском, хадрамаутском. Более чем половина знаков этих систем (с инвентарём из 24 графем) восходит к общим прототипам с финикийскими знаками, некоторые имеют аналоги в синайско-палестинском письме, остальные несопоставимы ни с теми, ни с другими.

Аравийское (южносемитское) линейное письмо, содержавшее 28-29 знаков, генетически связано с северносемитскими системами письма (в частности с протобиблским). Северноаравийские алфавиты использовались для письма на лихьянитском, самудском, сафаитском языках, а также в древнеарабском письме (с 7 в. до н.э.; современное арабское письмо восходит к иному источнику). Южноаравийские алфавиты служили письму на языках сабейском, минейском, катабанском, хадрамаутском. Более чем половина знаков этих систем (с инвентарём из 24 графем) восходит к общим прототипам с финикийскими знаками, некоторые имеют аналоги в синайско-палестинском письме, остальные несопоставимы ни с теми, ни с другими. Южноаравийским (сабейским) письмом пользовались в древнем Аксумском царстве на территории Эфиопии, приспособив его потом к местному, ныне уже мёртвому языку геэз. Эфиопское письмо отразило в себе конкуренцию письма южносемитского вообще и южноаравийского как одной из его ветвей. Оно сохранило и южносемитский порядок знаков, и названия букв, совпадающие с финикийскими (и тем самым с северносемитскими). Под вероятным влиянием греческой культуры были введены обозначения для гласных.

Южноаравийским (сабейским) письмом пользовались в древнем Аксумском царстве на территории Эфиопии, приспособив его потом к местному, ныне уже мёртвому языку геэз. Эфиопское письмо отразило в себе конкуренцию письма южносемитского вообще и южноаравийского как одной из его ветвей. Оно сохранило и южносемитский порядок знаков, и названия букв, совпадающие с финикийскими (и тем самым с северносемитскими). Под вероятным влиянием греческой культуры были введены обозначения для гласных. Установилось направление письма слева направо. Но способ обозначения гласных и слоговой принцип письма были выбраны по индийскому образцу (брахми или кхароштхи). Эфиопское письмо сохранило 24 знака из 29 знаков южноаравийского, пополнилось ещё рядом знаков (для амхарского языка), имеет 4 лигатуры. Если в письме геэз было 202 слоговых знака, то теперь оно достигает 270. Сохранилась форма устава, скоропись не была выработана.

Установилось направление письма слева направо. Но способ обозначения гласных и слоговой принцип письма были выбраны по индийскому образцу (брахми или кхароштхи). Эфиопское письмо сохранило 24 знака из 29 знаков южноаравийского, пополнилось ещё рядом знаков (для амхарского языка), имеет 4 лигатуры. Если в письме геэз было 202 слоговых знака, то теперь оно достигает 270. Сохранилась форма устава, скоропись не была выработана.

С южносемитской группой квазиалфавитов сходно древнеливийское письмо (восточнонумидийское и западнонумидийское, современный туарегский алфавит тифинаг).

С южносемитской группой квазиалфавитов сходно древнеливийское письмо (восточнонумидийское и западнонумидийское, современный туарегский алфавит тифинаг).Кроме того, на основе того же западносемитского квазиалфавитного принципа строились древние малоазийские алфавиты (фригийский, мизийский, лидийский, ликийский, карийский и др.). Их источниками было, скорее всего, нефиникийское письмо, а другие варианты западносемитского письма.

Финикийское письмо с течением времени менялось. Устав сменился скорописью. Финикийская скоропись легла в основу скорописи, которая была выработана в языках арамейской группы семитской ветви афразийской семьи языков (между прочим, на арамейском проповедовал Иисус Христос).

Арамейское письмо в основном и послужило посредником между письмом финикийским и огромным множеством алфавитов на Ближнем и Среднем Востоке, в Южной и Юго-Восточной Азии. Староарамейские надписи относятся к 9-7 вв. до н.э. (Дамаск, Хама, Арпад, Шамаль, Ассирия). Различаются следующие разновидности арамейского (финикийско-арамейского) письма: классическое (или имперское), арамейское письмо ахеменидских канцелярий, библейско-арамейское; на более поздней ступени - письмо набатейское, пальмирское, иудейско-палестинского, самаритянское, сирийское (в таких вариантах, как эстрангело, серго с яковитской и мелькитской разновидностями, несторианское, ассирийское).

Финикийско-арамейский консонантный алфавит лёг в основу письма

- еврейского (сохранившихся до сих пор квадратного и курсивного),

- набатейского (из которого в 3-4 вв. н.э. берёт своё начало арабское письмо, послужившее прототипом письму персидскому, афганскому, турецкому, урду, брахуи, кашмирскому и т.д.; оно распространялось вместе с арабскими завоеваниями, а также с принятием ислама и в своё время, а подчас и поныне, использовалось как в странах арабского языкового ареала, так и мусульманами за пределами арабоязычного мира: Синьцзян-Уйгурский р-н Китая, Камбоджа, западные районы Вьетнама, Малайзия и Индонезия, носители языков суахили и хауса в Африке, более чем в 20 регионах Российской империи и СССР),

- пальмирского (давшего начало эстрангело, из которого возникли системы письма мандейского, якобитского, сирийско-палестинского, несторианского, манихейского),

- персидско-арамейского (послужившего возникновению систем письма хорезмийскоого, пехлевийского, авестийского, согдийского, а через посредство последнего письма уйгурского, тюркского "рунического", старомонгольского, маньчжурского и др.).

Иллюстрации ряда западносемитских систем письма (финикийское, арамейское, древнееврейское, пальмирское, самаритянское)

В этих системах гласные (включая дифтонги) могут обозначаться "матерями чтения" и диакритиками, но в основном это делается в религиозных и учебных текстах. В остальных случаях передача огласовки не считается обязательной. Границы распространения этих систем письма обычно совпадали с границами тех или иных религий и их ответвлений.

См. схему родословного древа важнейших алфавитов, обращая пока особое внимание на правую половину этой схемы:

- ЮСМ; ААР.

- ЛЭС/БЭС (Статьи: Письмо. Алфавит. Квазиалфавитное письмо. Бустрофедон. Идеограмма. Логограмма. Иероглифы. Силлабическое письмо. Критское письмо. Кипрское письмо. Западносемитское письмо. Матрес лекционис. Библское письмо. Протосинайское письмо. Угаритское письмо. Финикийское письмо. Малоазийские алфавиты. Сирийское письмо. Арабское письмо. Эфиопское письмо. Ливийское письмо).