Джеймс трефил

| Вид материала | Закон |

- Джеймс А. Дискретная математика и комбинаторика [Текст] / Джеймс А. Андерсон, 42.79kb.

- Джеймс блиш города в полете 1-4 триумф времени вернись домой, землянин жизнь ради звезд, 10495.38kb.

- Джеймс Н. Фрей. Как написать гениальный роман, 2872.12kb.

- Мюриел Джеймс, Дороти Джонгвард, 4810.7kb.

- Кен Арнольд Джеймс Гослинг, 5058.04kb.

- Джеймс Джодж Бойл. Секты-убийцы (Главы из книги) Перевод с английского Н. Усовой, 844.92kb.

- Джеймс Хэрриот, 3697.74kb.

- В. К. Мершавки Доктор Джеймс Холлис известный юнгианский аналитик, директор Центра, 1972.4kb.

- В. К. Мершавки Доктор Джеймс Холлис известный юнгианский аналитик, директор Центра, 5237.48kb.

- Джеймс Боллард, 2244.23kb.

дЕйвид БРЮСТЕР (David Brewster, 1781-1868) — шотландский физик. Родился в Джедбурге. Изучал теологию в Эдинбургском университете, принял сан священника и стал одним из основателей Свободной шотландской церкви, однако вскоре оставил это поприще ради карьеры ученого и популяризатора науки. Специализировался на изучении оптических явлений, прежде всего спектральных и поляризационных, открыл закон, носящий его имя. Однако своеобразную бессмертную славу снискал себе, изобретя в 1816 году калейдоскоп. С 1859 года и до самой смерти Брюстер был ректором Эдинбургского университета.

Закон

всемирного

тяготения

Ньютона

Между всеми телами во Вселенной действует сила взаимного притяжения

1609, • ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА 1619

1687 • ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ НЬЮТОНА

1687 • ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ НЬЮТОНА

1905, • ТЕОРИЯ

1916 ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

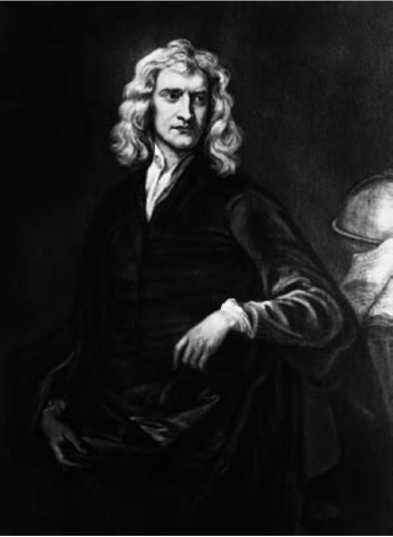

Исаак Ньютон (портрет работы неизвестного художника). Без преувеличения один из величайших научных умов за всю историю человечества. Именно Ньютону мы обязаны той картине физического мира, которая сложилась к сегодняшнему дню.

На склоне своих дней Исаак Ньютон рассказал, как это произошло: он гулял по яблоневому саду в поместье своих родителей и вдруг увидел луну в дневном небе. И тут же на его глазах с ветки оторвалось и упало на землю яблоко. Поскольку Ньютон в это самое время работал над законами движения (см. законы механики ньютона), он уже знал, что яблоко упало под воздействием гравитационного поля Земли. Знал он и о том, что Луна не просто висит в небе, а вращается по орбите вокруг Земли, и, следовательно, на нее воздействует какая-то сила, которая удерживает ее от того, чтобы сорваться с орбиты и улететь по прямой прочь, в открытый космос. Тут ему и пришло в голову, что, возможно, это одна и та же сила заставляет и яблоко падать на землю, и Луну оставаться на околоземной орбите.

Чтобы в полной мере оценить весь блеск этого прозрения, давайте ненадолго вернемся к его предыстории. Когда великие предшественники Ньютона, в частности Галилей, изучали равноускоренное движение тел, падающих на поверхность Земли, они были уверены, что наблюдают явление чисто земной природы, существующее только недалеко от поверхности нашей планеты. Когда другие ученые, например Иоганн Кеплер (см. законы кеплера), изучали движение небесных тел, они полагали что в небесных сферах действуют совсем иные законы движения, нежели законы, управляющие движением здесь, на Земле. История науки свидетельствует, что практически все аргументы, касающиеся движения небесных тел, до Ньютона сводились в основном к тому, что небесные тела, будучи совершенными, движутся по круговым орбитам в силу своего совершенства, поскольку окружность — суть идеальная геометрическая фигура. Таким образом, выражаясь современным языком, считалось, что имеются два типа гравитации, и это представление устойчиво закрепилось в сознании людей того времени. Все считали, что есть земная гравитация, действующая на несовершенной Земле, и есть гравитация небесная, действующая на совершенных небесах.

Прозрение же Ньютона как раз и заключалось в том, что он объединил эти два типа гравитации в своем сознании. С этого исторического момента искусственное и ложное разделение Земли и остальной Вселенной прекратило свое существование.

Результаты ньютоновских расчетов теперь называют законом всемирного тяготения Ньютона. Согласно этому закону, между любой парой тел во Вселенной действует сила взаимного притяжения. Как и все физические законы, он облечен в форму математического уравнения. Если М и т — массы двух тел, а Б — рассто-

яние между ними, тогда сила і взаимного гравитационного притяжения между ними равна:

і = ОМт/Б2,

где О — гравитационная константа, определяемая экспериментально. В единицах СИ ее значение составляет приблизительно

6,67 х 10-11.

Относительно этого закона нужно сделать несколько важных замечаний. Во-первых, его действие в явной форме распространяется на все без исключения физические материальные тела во Вселенной. В частности, сейчас вы и эта книга испытываете равные по величине и противоположные по направлению силы взаимного гравитационного притяжения. Конечно же, эти силы настолько малы, что их не зафиксируют даже самые точные из современных приборов, но они реально существуют, и их можно рассчитать. Точно так же вы испытываете взаимное притяжение и с далеким квазаром, удаленным от вас на десятки миллиардов световых лет. Опять же, силы этого притяжения слишком малы, чтобы их инструментально зарегистрировать и измерить.

Второй момент заключается в том, что сила притяжения Земли у ее поверхности в равной мере воздействует на все материальные тела, находящиеся в любой точке земного шара. Прямо сейчас на вас действует сила земного притяжения, рассчитываемая по вышеприведенной формуле, и вы ее реально ощущаете как свой вес. Если вы что-нибудь уроните, оно под действием все той же силы равноускоренно устремится к земле. Галилею первому удалось экспериментально измерить приблизительную величину ускорения свободного падения (см. уравнения равноускоренного движения) вблизи поверхности Земли. Это ускорение обозначают буквой g.

Для Галилея g было просто экспериментально измеряемой константой. По ньютону же, ускорение свободного падения можно вычислить, подставив в формулу закона всемирного тяготения массу Земли М и радиус Земли Б, помня при этом, что, согласно второму закону механики ньютона, сила, действующая на тело, равняется его массе, умноженной на ускорение. Тем самым то, что для Галилея было просто предметом измерения, для ньютона становится предметом математических расчетов или прогнозов.

наконец, закон всемирного тяготения объясняет механическое устройство Солнечной системы, и законы кеплера, описывающие траектории движения планет, могут быть выведены из него. Для Кеплера его законы носили чисто описательный характер — ученый просто обобщил свои наблюдения в математической форме, не подведя под формулы никаких теоретических оснований. В великой же системе мироустройства по Ньютону законы Кеплера становятся прямым следствием универсальных законов механики и закона всемирного тяготения. То есть мы опять наблюдаем, как эмпирические заключения, полученные на одном уровне, превращаются в строго обоснованные логические выводы при переходе на следующую ступень углубления наших знаний о мире.

Картину устройства Солнечной системы, вытекающую из этих уравнений и объединяющую земную и небесную гравитации, можно понять на простом примере. Предположим, вы стоите у края отвесной скалы, рядом с вами пушка и горка пушечных ядер. Если просто сбросить ядро с края обрыва по вертикали, оно начнет падать вниз отвесно и равноускоренно. Его движение будет описываться законами ньютона для равноускоренного движения тела с ускорением g. Если теперь выпустить ядро из пушки в направлении горизонта, оно полетит и будет падать по дуге. и в этом случае его движение будет описываться законами ньютона, только теперь они применяются к телу, движущемуся под воздействием силы тяжести и обладающему некой начальной скоростью в горизонтальной плоскости. Теперь, раз за разом заряжая в пушку все более тяжелое ядро и стреляя, вы обнаружите, что, поскольку каждое следующее ядро вылетает из ствола с большей начальной скоростью, ядра падают все дальше и дальше от подножия скалы.

Теперь представьте, что вы забили в пушку столько пороха, что скорости ядра хватает, чтобы облететь вокруг земного шара. Если пренебречь сопротивлением воздуха, ядро, облетев вокруг Земли, вернется в исходную точку точно с той же скоростью, с какой оно изначально вылетело из пушки. Что будет дальше, понятно: ядро на этом не остановится и будет и продолжать наматывать круг за кругом вокруг планеты. иными словами, мы получим искусственный спутник, обращающийся вокруг Земли по орбите, подобно естественному спутнику — Луне. Так мы поэтапно перешли от описания движения тела, падающего исключительно под воздействием «земной» гравитации (ньютоновского яблока), к описанию движения спутника (Луны) по орбите, не изменяя при этом природы гравитационного воздействия с «земной» на «небесную». Вот это-то прозрение и позволило ньютону связать воедино считавшиеся до него различными по своей природе две силы гравитационного притяжения.

Остается последний вопрос: правду ли рассказывал на склоне своих дней Ньютон? Действительно ли все произошло именно так? никаких документальных свидетельств того, что ньютон действительно занимался проблемой гравитации в тот период, к которому он сам относит свое открытие, сегодня нет, но документам свойственно теряться. С другой стороны, общеизвестно, что Ньютон был человеком малоприятным и крайне дотошным во всем, что касалось закрепления за ним приоритетов в науке, и это было бы очень в его характере — затемнить истину, если он вдруг почувствовал, что его научному приоритету хоть что-то угрожает. Датируя это открытие 1666-м годом, в то время как реально ученый сформулировал, записал и опубликовал этот закон лишь в 1687 году, Ньютон с точки зрения приоритета выгадал для себя преимущество больше чем в два десятка лет.

Я допускаю, что кого-то из историков от моей версии хватит удар, но на самом деле меня этот вопрос мало волнует. Как бы то ни было, яблоко Ньютона остается красивой притчей и блестящей метафорой, описывающей непредсказуемость и таинство творческого познания природы человеком. А является ли этот рассказ исторически достоверным — это уже вопрос вторичный.

Закон Генри

Масса газа,

растворенного

в жидкости,

пропорциональна

давлению газа над

поверхностью

•

1801

жидкости

ЗАКОН ГЕНРИ

Закон Генри описывает процесс растворения газа в жидкости. Что представляет собой жидкость, в которой растворен газ, мы знаем на примере газированных напитков — безалкогольных, слабоалкогольных, а по большим праздникам — шампанского. Во всех этих напитках растворена двуокись углерода (химическая формула С02) — безвредный газ, используемый в пищевой промышленности по причине его хорошей растворимости в воде, а пенятся после открытия бутылки или банки все эти напитки по той причине, что растворенный газ начинает выделяться из жидкости в атмосферу, поскольку после открытия герметичного сосуда давление внутри падает.

Собственно, закон Генри констатирует достаточно простой факт: чем выше давление газа над поверхностью жидкости, тем труднее растворенному в ней газу высвободиться. и это совершенно логично с точки зрения молекулярно-кинетической теории, поскольку молекуле газа, чтобы вырваться на свободу с поверхности жидкости, нужно преодолеть энергию соударений с молекулами газа над поверхностью, а чем выше давление и как следствие число молекул в приграничной области, тем сложнее растворенной молекуле преодолеть этот барьер.

Закон Генри объясняет и другое свойство шипучих напитков — характерную пену, которая так и стремится выплеснуться наружу после того, как вы открыли бутылку газировки или (если выпал случай) шампанского. Чтобы закачать в напиток побольше газа, производители нарочно закупоривают бутылки и банки под большим приповерхностном давлении, а в шампанском оно и вовсе нагнетается само в процессе ферментации и естественного выделения двуокиси углерода внутри бутылки.

Когда вы дергаете за кольцо банки или открываете бутылку, углекислый газ, находящийся внутри под высоким давлением, производит характерный хлопок или шипение. Давление над поверхностью жидкости стремительно падает, уравниваясь с атмосферным давлением, и молекулы С02 начинают беспрепятственно выделяться из напитка, в котором были растворены, в результате чего напиток пузырится и пенится. Рано или поздно раство-

УИЛЬЯМ ГЕНРИ (William Henry, 1774-1836) — английский химик и физик. Родился в семье владельца химической мануфактуры в г. Манчестер. Учился на медицинском факультете Эдинбургского университета, окончив его, работал в морге в Манчестере. Унаследовав семейную химическую мануфактуру, посвятил свободное время физико-химическим исследованиям. Помимо закона, названного его именем, Генри открыл химическую формулу аммиака и обнаружил различие между метаном и этиленом. Помимо исследований (на

которые он потратил значительную часть семейного наследства) Генри оставил после себя учебник «Элементы экспериментальной химии» (Elements of Experimental Chemistry), признанный самым удачным учебником по химии первой половины XIX века. Близким другом и сотрудником Генри был другой видный ученый того времени Джон Дальтон (см. Закон Дальтона), а сын Уильяма Генри старшего Уильям Чарлз Генри (William Charles Henry) впоследствии написал первую и наиболее полную биографию друга своего отца.

ренный углекислый газ выделится из жидкости практически весь, направленное к поверхности давление растворенного в жидкости С02 сравняется с атмосферным, и напиток перестанет пениться и пузыриться. Вот почему шипучие напитки в откупоренном виде выдыхаются и достаточно быстро.

Оказывается, физический смысл можно найти даже в банке газировки.

Чем меньше плотность идеального газа, тем больше скорость его истечения через микроскопические отверстия в стенках сосуда

Закон ГрЭМа Эффузия — это процесс медленного истечения газов через маленькие (часто микроскопические) отверстия. Вы встречались с явлением эффузии, когда наутро после празднования дня рождения обнаруживали вдруг, что наполненные накануне гелием воздушные шарики сдулись. Пока вы спали, через микроскопические поры гелий вытек из шариков.

В 1829 году Томас Грэм провел серию экспериментов по эффузии и обнаружил, что при постоянных температуре и давлении скорость истечения газа г обратно пропорциональна квадратному корню из плотности газа й. На языке уравнений это выглядит следующим образом:

г х й= к,

1829

ЗАКОН ГРЭМА

ок. 420 • АТОМНАЯ ТЕОРИЯ до н.э. СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВА

УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА

•

1834

1849

МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ

ТЕОРИЯ

ТОМАС ГРЭМ

(Thomas Graham, 1805-69) — шотландский химик. Родился в Глазго в семье преуспевающего фабриканта. Вопреки воле отца, желавшего видеть сына священником, он решил изучать химию. По окончании учебы в университете Глазго работал в разных научных учреждениях (даже был, как и когда-то Исаак Ньютон, директором Монетного двора). Томас Грэм известен в научном мире как основатель коллоидной химии (коллоиды — что-то вроде растворов, в которых частицы намного больше молекул).

где к — константа. Другими словами, чем выше плотность газа при постоянных температуре и давлении, тем ниже скорость эффузии. Пожалуй, самое удивительное в законе Грэма — это то, что постоянная к (в правой части приведенного выше уравнения) при равных условиях примерно одинакова для всех газов.

Как мы знаем из законов идеального газа, при постоянных температуре и давлении плотность газа пропорциональна его относительной молекулярной массе М. Исходя из этого, можно переписать уравнение закона Грэма следующим образом:

г х м= к.

Теперь закон об относительной скорости истечения разных газов из одинаковых сосудов мы можем сформулировать так: чем меньше относительная молекулярная масса газа, тем выше скорость эффузии. Вот почему резиновый воздушный шарик, наполненный гелием (с относительной молекулярной массой 4), сдуется за одну ночь, но если тот же шарик наполнить воздухом, то есть смесью главным образом азота (относительная молекулярная масса 28) и кислорода (относительная молекулярная масса 32), он останется надутым в течение нескольких дней. (Воздушные шарики из металлизированной пленки, у которой поры значительно меньше, чем у резины, могут удерживать гелий в течение нескольких недель.)

Это может показаться неожиданным, но закон Грэма нашел применение и при конструировании космических кораблей (предназначенных для длительного нахождения человека в космосе). Корабль, конечно, отличается от воздушного шарика, но с течением времени воздух будет просачиваться через материал, из которого сделан корпус, так же, как он просачивается через оболочку шарика. Может быть, это и не главная забота тех, кто думает о будущем человечества в космосе, но в конце концов с этим придется считаться, например придумав способ получения газов прямо на борту корабля, чтобы компенсировать потери в безвоздушное пространство.

Закон Гука

Сила

•

1678

противодействия упругого вещества линейному растяжению или сжатию прямо пропорциональна относительному увеличению или сокращению длины

ЗАКОН ГУКА

РОБЕРТ ГУК (Robert Hooke, 16351702) — английский физик. Родился во Фре-шуотере (Freshwater) на острове Уайт в семье священника, окончил Оксфордский университет. Еще учась в университете, работал ассистентом в лаборатории Роберта Бойля, помогая последнему строить вакуумный насос для установки, на которой был открыт

закон бойля —мари -

отта. Будучи современником Исаака Ньютона, вместе с ним активно участвовал в работе Королевского общества, а в 1677 году занял там пост ученого секретаря. Как и многие другие ученые того времени, Роберт Гук интересо-

Представьте, что вы взялись за один конец упругой пружины, другой конец которой закреплен неподвижно, и принялись ее растягивать или сжимать. Чем больше вы сдавливаете пружину или растягиваете ее, тем сильнее она этому сопротивляется. Именно по такому принципу устроены любые пружинные весы — будь то безмен (в нем пружина растягивается) или платформенные пружинные весы (пружина сжимается). В любом случае пружина противодействует деформации под воздействием веса груза, и сила гравитационного притяжения взвешиваемой массы к Земле уравновешивается силой упругости пружины. Благодаря этому мы можем измерять массу взвешиваемого объекта по отклонению конца пружины от ее нормального положения.

Первое по-настоящему научное исследование процесса упругого растяжения и сжатия вещества предпринял Роберт Гук. Первоначально в своем опыте он использовал даже не пружину, а струну, измеряя, насколько она удлиняется под воздействием различных сил, приложенных к одному ее концу, в то время как другой конец жестко закреплен. Ему удалось выяснить, что до определенного предела струна растягивается строго пропорционально величине приложенной силы, пока не достигает предела упругого растяжения (эластичности) и не начинает подвергаться необратимой нелинейной деформации (см. ниже). В виде уравнения закон Гука записывается в следующей форме:

Б = —кх,

где Б—сила упругого сопротивления струны, х — линейное растяжение или сжатие, а к — так называемый коэффициент упругости. Чем выше к, тем жестче струна и тем тяжелее она поддается растяжению или сжатию. Знак минус в формуле указывает на то, что струна противодействует деформации: при растяжении стремится укоротиться, а при сжатии — распрямиться.

Закон Гука лег в основу раздела механики, который называется теорией упругости. Выяснилось, что он имеет гораздо более широкие применения, поскольку атомы в твердом теле ведут себя так, будто соединены между собой струнами, то есть упруго закреплены в объемной кристаллической решетке. Таким образом, при незначительной упругой деформации эластичного материала действующие силы также описываются законом Гука, но в несколько более сложной форме. В теории упругости закон Гука принимает следующий вид:

а/ц = Е,

где а — механическое напряжение (удельная сила, приложенная к поперечной площади сечения тела), ц — относительное удлинение или сжатие струны, а Е — так называемый модуль Юнга, или модуль упругости, играющий ту же роль, что коэффициент упругости к. Он зависит от свойств материала и определяет, насколько растянется или сожмется тело при упругой деформации под воздействием единичного механического напряжения.

вался самыми разными областями естественных наук и внес вклад в развитие многих из них. В своей монографии «Микрография» (Micrography) он опубликовал множество зарисовок микроскопического строения живых тканей и других биологических образцов и впервые ввел современное понятие «живая клетка». В геологии он первым осознал важность геологических пластов и первым в истории занялся научным изучением природных катаклизмов (см. уни-формизм). Он же одним из первых высказал гипотезу, что сила гравитационного притяжения между телами убывает пропорционально квадрату расстояния между ними, а это ключевой

компонент закона все -

мирного тяготения ньютона, и двое соотечественников и современников так до конца жизни и оспаривали друг у друга право называться его первооткрывателем. Наконец, Гук разработал и собственноручно построил целый ряд важных научно-измерительных приборов — и многие склонны видеть в этом его главный вклад в развитие науки. Он, в частности, первым додумался помещать перекрестье из двух тонких нитей в окуляр микроскопа, первым предложил принять температуру замерзания воды за ноль температурной шкалы, а также изобрел универсальный шарнир (карданное сочленение).

Вообще-то Томас Юнг гораздо более известен в науке как один из сторонников теории волновой природы света, разработавший убедительный опыт с расщеплением светового луча на два пучка для ее подтверждения (см. принцип дополнительности и интерференция), после чего сомнений в верности волновой теории света ни у кого не осталось (хотя до конца облечь свои идеи в строгую математическую форму Юнг так и не сумел). Вообще говоря, модуль Юнга представляет собой одну из трех величин, позволяющих описать реакцию твердого материала на приложенную к нему внешнюю силу. Вторая — это модуль смещения (описывает, насколько вещество смещается под воздействием силы, приложенной по касательной к поверхности), а третья — соотношение Пуассона (описывает, насколько твердое тело истончается при растяжении). Последнее названо в честь французского математика Симеона Дени Пуассона (Siméon-Denis Poisson, 1781-1840).

Конечно, закон Гука даже в усовершенствованной Юнгом форме не описывает всего, что происходит с твердым веществом под воздействием внешних сил. Представьте себе резиновую ленту. Если растянуть ее не слишком сильно, со стороны резиновой ленты возникнет возвратная сила упругого натяжения, и как только вы ее отпустите, она тут же соберется и примет прежнюю форму. Если растягивать резиновую ленту и дальше, то рано или поздно она утратит свою эластичность, и вы почувствуете, что сила сопротивления растяжению ослабла. Значит, вы перешли так называемый предел эластичности материала. Если тянуть резину и дальше, через какое-то время она вообще порвется, и сопротивление исчезнет полностью — это вы перешли через так называемую точку разрыва.

Иными словами, закон Гука действует только при относительно небольших сжатиях или растяжениях. Пока вещество сохраняет свои упругие свойства, силы деформации прямо пропорциональны ее величине, и вы имеете дело с линейной системой — каждому равному приращению приложенной силы соответствует равное приращение деформации. Стоит перетянуть резину за предел эластичности, и межатомные связи-пружины внутри вещества сначала ослабевают, а затем рвутся — и простое линейное уравнение Гука перестает описывать происходящее. В таком случае принято говорить, что система стала нелинейной. Сегодня исследование нелинейных систем и процессов является одним из основных направлений развития физики.

ок. 420 до н.э.

Закон Дальтона

Давление смеси газов, не взаимодействующих друг с другом химически, равно сумме парциальных давлений этих газов

АТОМНАЯ ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВА

1662 ЗАКОН

1801

БОЙЛЯ—МАРИОТТА