Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Теория автоматического управления»

| Вид материала | Методические указания |

Содержание2.3 Синтез САУ при регулярных воздействиях 2.4 Построение желаемой амплитудной характеристики САУ |

- Методические указания к подготовке курсовой работы по дисциплине «Экономическая теория», 991.55kb.

- Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Управленческие решения», 145.2kb.

- Методические указания к курсовой работе для специальностей 220100 Вычислительные машины,, 87.91kb.

- Методические рекомендации для курсовой работы по «тау», 35.72kb.

- Методические указания к курсовой работе по дисциплине «численные методы», 134.12kb.

- Методические указания по написанию курсовой работы по дисциплине «Теория менеджмента», 225.99kb.

- Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов 2 курса специальности, 105.84kb.

- Методические указания для выполнения курсовых работ по дисциплине «Теория организации», 322.88kb.

- Методические рекомендации по выполнению курсовых работ по дисциплине «Экономическая, 193.84kb.

- Методические указания по выполнению курсовой работы Ижевск, 289.74kb.

2.3 Синтез САУ при регулярных воздействиях

Сущность задачи синтеза заключается в таком выборе структурной схемы системы и её параметров, а также таком конструктивном решении, при котором обеспечиваются требуемые показатели качества и точности процессов регулирования, а сама система состоит из наиболее простых устройств управления. Всю систему автоматического регулирования можно разделить на две части: объект регулирования, исполнительное устройство, усилитель мощности и измерительное устройство – неизменяемая часть системы, и корректирующее устройство с согласующим усилителем – изменяемая часть системы. В значительной степени определяющими при выборе устройств неизменяемой части системы являются стоимость, надёжность, масса и габаритные размеры. Поэтому задачу синтеза системы автоматического регулирования обычно сводят к выбору лишь легко изменяемых устройств, а именно: усилительных и корректирующих устройств.

Пусть известны тип и параметры устройств, входящих в неизменяемую часть системы. Тогда синтез системы осуществляется в следующем порядке:

1. Составляют упрощённую структурную схему системы и выбирают схему и место включения корректирующих и усилительных устройств.

2. По критерию качества или требованиям на показатели качества и точности регулирования находят желаемую логарифмическую частотную характеристику разомкнутой системы.

3. Определяют тип и параметры корректирующих и усилительных устройств системы.

4. Находят конструктивное решение корректирующих и усилительных устройств системы и составляют окончательную структурную схему системы автоматического регулирования.

5. Определяют динамические характеристики системы и сравнивают их с соответствующими данными технических условий. Очевидно, принятый порядок синтеза может привести к неоднозначному решению задачи.

В САУ применяются корректирующие устройства последовательного или параллельного действия. САУ с последовательной коррекцией имеют большую частоту среза, что предъявляет высокие требования к динамическим характеристикам устройств неизменяемой части и к отсутствию в системе сигналов шумов и помех. Корректирующие устройства последовательного действия являются наиболее простыми, однако при выходе из строя конденсаторов или резисторов этого устройства вся система регулирования становится неработоспособной.

Параллельные корректирующие устройства снижают частоту среза системы и делают систему малочувствительной к помехам и шумам. Совместным включением последовательного и параллельного корректирующих устройств можно получить высококачественную систему автоматического регулирования.

2.4 Построение желаемой амплитудной характеристики САУ

Желаемая ЛАХ определяется показателями качества и точности процессов регулирования.

Низкочастотная её часть обусловливает точность воспроизведения медленно изменяющихся воздействий, по ней можно определить добротности по скорости и ускорению и статическую ошибку системы.

Частота среза системы определяется номограмм В.В. Солодовникова (рис. 3):

По

определяем

определяем  , а по

, а по  находим значение

находим значение  . Затем при заданном

. Затем при заданном  определяем

определяем  .

.Для наиболее простой реализации последовательного корректирующего устройства изломы наклонов высокочастотного участка желаемой ЛАХ и ЛАХ неизменяемой части системы должны совпадать. Рассмотрим следующий пример.

Пример. Требуется построить желаемую ЛАХ следящей системы с астатизмом первого порядка по следующим данным:

Ошибка системы при заданных скорости и ускорении -

,

,  не должна превышать

не должна превышать  , т.е.

, т.е.  ; при ступенчатом единичном входном воздействии на систему

; при ступенчатом единичном входном воздействии на систему  и

и  c; неизменяемая часть системы имеет передаточную функцию вида:

c; неизменяемая часть системы имеет передаточную функцию вида: (12)

(12)где

.

.Определим добротности системы по скорости и ускорению

и

и  . Запишем ошибку следящей системы:

. Запишем ошибку следящей системы: (13)

(13)Первое слагаемое, называемое скоростной (кинематической) ошибкой, примем равным 3, второе, называемое динамической ошибкой – 15. Далее не составит труда определить добротности:

.

.

Если принять, что в области малых частот желаемая ЛАХ состоит из двух участков с наклоном

и

и  , то

, то  и

и  определяются по:

определяются по: .

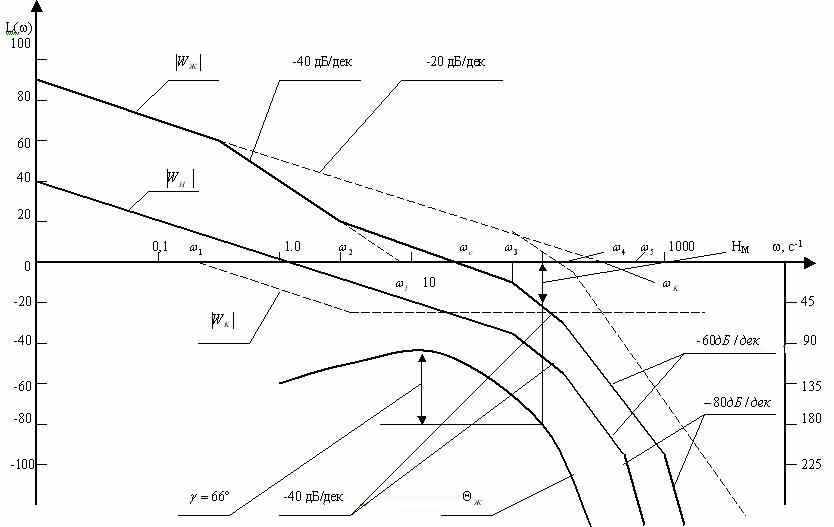

.Таким образом, получим низкочастотную часть желаемой ЛАХ (рис. 5). Для построения её среднечастотной части определим по номограммам (рис. 3) значение

для заданного

для заданного  , а затем значение частоты среза

, а затем значение частоты среза  при заданном

при заданном  ; отложим значение

; отложим значение  на оси частот и проведём через эту точку среднюю часть желаемой ЛАХ, прямую с наклоном

на оси частот и проведём через эту точку среднюю часть желаемой ЛАХ, прямую с наклоном  . Для построения высокочастотной части желаемой ЛАХ поступим следующим образом.

. Для построения высокочастотной части желаемой ЛАХ поступим следующим образом.

На рисунке 5 нанесём ЛАХ неизменяемой части при

.

.

Р

исунок 5 - Построение желаемой ЛАХ

исунок 5 - Построение желаемой ЛАХЛоманая

, полученная по (12) при подстановке

, полученная по (12) при подстановке  . Для более простой реализации последовательного корректирующего устройства наклоны высокочастотной части желаемой ЛАХ примем равными наклонам ЛАХ неизменяемой части системы с теми же точками излома по частотам

. Для более простой реализации последовательного корректирующего устройства наклоны высокочастотной части желаемой ЛАХ примем равными наклонам ЛАХ неизменяемой части системы с теми же точками излома по частотам  ,

, ,

,

Вычитанием

из

из  получим ЛАХ корректирующего устройства

получим ЛАХ корректирующего устройства  .

.Проверку правильности построения

выполним по фазовой частотной характеристике

выполним по фазовой частотной характеристике  , вычисленной в среднечастотной части:

, вычисленной в среднечастотной части: . (14)

. (14)Как видно, синтезированная по требованиям качества и точности процессов регулирования система имеет запас устойчивости по модулю

. Полученные запасы устойчивости полностью обеспечивают заданное качество системы (табл. 4).

. Полученные запасы устойчивости полностью обеспечивают заданное качество системы (табл. 4).В ряде случаев в синтезируемых САР приходится уменьшать частоту среза

,например, по условиям качества при случайных воздействиях на систему. Тогда целесообразно строить желаемую ЛАХ с низкочастотной частью, имеющей

,например, по условиям качества при случайных воздействиях на систему. Тогда целесообразно строить желаемую ЛАХ с низкочастотной частью, имеющей  .

.В случаях, когда требуется повысит точность системы регулирования, целесообразно строить желаемую ЛАХ с наклонами

т.е. увеличивать порядок астатизма, а далее - соответственно с наклонами неизменяемой части.

т.е. увеличивать порядок астатизма, а далее - соответственно с наклонами неизменяемой части.