В. И. Ленин развитие капитализма в россии

| Вид материала | Документы |

- В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что прогрессивное содержание народничества заключалось, 1494.71kb.

- Октябрьская революция на спирали развития капитализма, 102.54kb.

- Работы актуальна потому, что опираясь на идеи К. Маркса и Ф. Энгельса, В. И. Ленин, 30.09kb.

- И экономисты, интерпретируя особенности развития капитализма в современной России,, 271.44kb.

- Отношение кпк к проблеме собственности претерпело в своём историческом развитии существенные, 181.16kb.

- Учебно-методический комплекс по дисциплине дпп. Ф. 05. История россии (период капитализма), 584.25kb.

- Экономическое развитие пореформенной россии. Подъем капитализма, 97.02kb.

- 1. «Отцы и дети» И. С. Тургенева и общественное движение в России 60-гг, 85.18kb.

- Ленина Книга «Развитие капитализма в России», 2330.86kb.

- Валерий Паульман, 13422.42kb.

В.И. Ленин

РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ

ГЛАВА VIII

ОБРАЗОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

Нам остается теперь подвести итоги тем данным, которые были рассмотрены в предыдущих главах, и попытаться дать представление о взаимозависимости различных областей народного хозяйства в их капиталистическом развитии.

I. РОСТ ТОВАРНОГО ОБРАЩЕНИЯ

Как известно, товарное обращение предшествует товарному производству и составляет одно из условий (но не единственное условие) возникновения этого последнего. В настоящей работе мы ограничили свою задачу разбором данных о товарном и капиталистическом производстве и потому не намерены подробно останавливаться на важном вопросе о росте товарного обращения в пореформенной России. Для того чтобы дать общее представление о быстроте роста внутреннего рынка, достаточно нижеследующих кратких указаний.

Русская железнодорожная сеть возросла с 3819 километров в 1865 г. до 29 063 км. в 1890 г.,<<1>> т. е. увеличилась более чем в 7 раз. Соответствующий шаг был сделан Англией в более продолжительный период (1845 г. - 4082 км., 1875 г. - 26 819 км., увеличении в 6 раз), Германией - в более короткий период (1845 г.- 2143 км., 1875 г. - 27 981 км., увеличение в 12 раз). Количество открываемых за год верст жел. дорог сильно колебалось в различные периоды: напр., в 5 лет, 1868- 1872, открыто 8806 верст, а в 5 лет, 1878-1882, только 2221.<<2>> По размерам этих колебаний можно судить о том, какая громадная резервная армия безработных необходима для капитализма, то расширяющего, то сокращающего спрос на рабочих. В развитии ж.-дорожного строительства России было два периода громадного подъема: конец 60-х (и начало 70-х) годов и вторая половина 90-х годов. С 1865 по 1875 г. средний годовой прирост русской жел.-дорожной сети составлял 1½ тыс. километров, а с 1893 по 1897 - около 2½ тыс. километров.

Перевозка грузов по железным дорогам определялась в таких размерах: 1868 г. - 439 млн. пуд.; 1873 г. - 1117 млн. пуд.; 1881 г. - 2532 млн. пуд.; 1893 г. - 4846 млн. пуд.; 1896 г. -6145 млн. пуд.; 1904 г. - 11 072 млн. пуд. Не менее быстро возрастало и пассажирское движение: 1868 г. - 10,4 млн. пассажиров; 1873 г. - 22,7; 1881 г. - 34,4; 1893 г. - 49,4; 1896 г. - 65,5; в 1904 г. - 123,6.<<3>>

Развитие транспорта по водным путям сообщения представляется в таком виде (данные о всей России):<<4>>

| Годы | Пароходы | Число непаровых судов | Подъемная способность в млн. пуд. судов | Стоимость в млн. рублей судов | Число служащих на судах | |||||||

| Число | Сил | Паровых | Непаровых | Всего | Паровых | Непаровых | Всего | Паровых | Непаровых | Всего | ||

| 1868 | 646 | 47313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1884 | 1246 | 72105 | 20095 | 6,1 | 362 | 368,1 | 48,9 | 32,1 | 81 | 18766 | 94099 | 112865 |

| 1890 | 1824 | 103206 | 20125 | 9,2 | 401 | 410,2 | 75,6 | 38,3 | 113,9 | 25814 | 90356 | 116170 |

| 1895 | 2539 | 129759 | 20580 | 12,3 | 526,9 | 539,2 | 97,9 | 46,0 | 143,9 | 32869 | 85608 | 118297 |

Грузов по внутренним водным путям Европейской России было перевезено в 1881 г. -899,7 млн. пуд.; в 1893 г. - 1181,5 млн. пуд.; в 1896 г. - 1553 млн. пуд. Стоимость этих грузов была 186,5 млн. руб.; - 257,2 млн. руб.; - 290 млн. руб.

Коммерческий флот России состоял в 1868 г. из 51 парохода, вместимостью в 14,3 тыс. ластов,<<#1>> и из 700 парусных судов, вместимостью в 41,8 тыс. ластов, а в 1896 г. - из 522 пароходов, вместимостью в 161,6 тыс. ластов.<<5>>

Развитие торгового судоходства по всем портам внешних морей было таково. За пятилетие 1856-1860 гг. число судов, пришедших плюс отшедших, было в среднем по 18 901, вместимостью в 3783 тыс. тонн; в среднем, за 1886-1890 гг. - 23 201 судно (+23%), вместимостью в 13 845 тыс. тонн (+266%). Вместимость возросла, следовательно, в 3 2/3 раза. За 39 лет (с 1856 по 1894) вместимость возросла в 5,5 раза, причем, если выделить русские и заграничные суда, то окажется, что число первых увеличилось за эти 39 лет в 3,4 раза (с 823 до 2789), а вместимость их - в 12,1 раза (с 112,8 тыс. тонн до 1368,0 тыс. тонн), тогда как число вторых увеличилось на 16% (с 18 284 до 21 160), а вместимость их - в 5,3 раза (с 3448 тыс. тонн до 18 267 тыс. тонн).<<6>> Заметим, что размер вместимости приходящих и уходящих судов колеблется по отдельным годам тоже весьма значительно (напр. 1878 г. - 13 млн. тонн, 1881 г. - 8,6 млн. тонн), а по этим колебаниям можно судить отчасти о колебаниях в спросе на чернорабочих, портовых рабочих и пр. Капитализм и здесь требует существования массы людей, всегда нуждающихся в работе и готовых, по первому требованию, взяться за нее, как бы непостоянна ни была эта работа.

Развитие внешней торговли видно из следующих данных:<<7>>

| Годы | Число жителей в России без Финляндии в миллионах | Ценность отпуска и привоза вместе взятых в млн. кредитных рублей | Ценность всего оборота внешней торговли на жителя в рублях |

| 1856-1860 | 69,0 | 314,0 | 4,55 |

| 1861-1865 | 73,8 | 347,0 | 4,70 |

| 1866-1870 | 79,4 | 554,2 | 7,00 |

| 1871-1875 | 86,0 | 831,1 | 9,66 |

| 1876-1880 | 93,4 | 1054,8 | 11,29 |

| 1881-1885 | 100,6 | 117,1 | 11,00 |

| 1886-1890 | 108,9 | 1090,3 | 10,02 |

| 1897-1901 | 130,6 | 1322,4 | 10,11 |

О размерах банковых оборотов и накопления капитала общее представление дают следующие данные. Общая сумма выдач Госуд. Банка возросла с 113 млн. руб. в 1860-1863 гг. (170 млн. руб. в 1864-1868 гг.) до 620 млн. руб. в 1884-1888 гг., а сумма вкладов на текущий счет с 335 млн. руб. в 1864-1868 гг. до 1495 млн. руб. в 1884-1888 гг.<<8>> Обороты ссудо-сберегательных товариществ и касс (сельских и промышленных) возросли с 2¾ млн. руб. в 1872 г. (21,8 млн. руб. в 1875 г.) до 82,6 млн. руб. в 1892 г., 189,6 млн. руб. в 1903 г.<<9>> Задолженность землевладения возросла с 1889 по 1894 г. в таких размерах: оценка заложенной земли поднялась с 1395 млн. руб. до 1827 млн. руб., а сумма ссуд с 791 млн. руб. до 1044 млн. руб.<<10>> Операции сберегательных касс развились особенно в 80-е и 90-е годы. В 1880 г. считалось 75 касс, в 1897 г. - 4315 (из них 3454 почтово-телеграфных). Вкладов было в 1880 г. - 4,4 млн. руб., в 1897 г. - 276,6 млн. руб. Остаток к концу года составлял 9,0 млн. руб. в 1880 г. и 494,3 млн. руб. в 1897 г. По годичному приросту капитала особенно выдаются голодные годы, 1891 и 1892 гг. (52,9 и 50,5 млн. руб.), и последние два года (1896 г.: 51,6 млн. руб.; 1897 г.: 65,5 млн. руб.).<<11>>

Новейшие сведения показывают еще большее развитие сберегательных касс. В 1904 г. во всей России их было 6557, число вкладчиков - 5,1 млн., общая сумма вкладов - 1105,5 млн. руб. Кстати. У нас и старые народники и новые оппортунисты в социализме не раз говорили большие (выражаясь мягко) наивности о росте сберегательных касс, как признаке "народного" благосостояния. Нелишне, пожалуй, поэтому сравнить распределение вкладов в эти кассы в России (1904) и во Франции (1900 - сведения из "Bulletin de L'Office du travail", 1901, № 10).

В России:

| Размеры вкладов | Число вкладчиков тыс. | % | Сумма вкладов в млн. руб. | % |

| До 25 руб. | 1870,4 | 38,7 | 11,2 | 1,2 |

| 25-100 руб. | 967,7 | 20,0 | 52,8 | 5,4 |

| 100-500 руб. | 1380,7 | 28,6 | 308,0 | 31,5 |

| Свыше 500 руб. | 615,5 | 12,7 | 605,4 | 61,9 |

| всего | 4834,3 | 100 | 977,4 | 100 |

Во Франции:

| Размеры вкладов | Число вкладчиков тыс. | % | Сумма вкладов в млн. фр. | % |

| До 100 фр. | 5273,5 | 50,1 | 143,6 | 3,8 |

| 100-500 фр. | 2197,4 | 20,8 | 493,8 | 11,4 |

| 500-1000 фр. | 1113,8 | 10,6 | 720,4 | 16,6 |

| Свыше 1000 фр. | 1948,3 | 18,5 | 2979,3 | 68,7 |

| Свыше | 10533,0 | 100 | 4337,1 | 100 |

Сколько тут материала для народническо-ревизионистско-кадетской апологетики! Интересно, между прочим, что в России вклады распределены также по 12 группам занятий и профессий вкладчиков. Всего больше вкладов падает, оказывается, на земледелие и сельские промыслы - 228,5 млн. руб., и растут эти вклады особенно быстро. Деревня цивилизуется, и промышлять разорением мужика становится все более выгодно.

Но вернемся к нашей ближайшей теме. Мы видим, что данные свидетельствуют о громадном росте товарного обращения и накопления капитала. Каким образом складывалось во всех отраслях народного хозяйства поприще для приложения капитала и каким образом торговый капитал превращался в промышленный, т. е. обращался на производство и создавал капиталистические отношения между участниками производства, - это было показано выше.

II. РОСТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ

Мы уже говорили выше о том, что рост индустриального населения на счет земледельческого есть явление, необходимое во всяком капиталистическом обществе. Каким образом совершается последовательно отделение промышленности от земледелия, это тоже было рассмотрено, и теперь остается лишь подвести итоги по данному вопросу.

1) Рост городов

Самым наглядным выражением рассматриваемого процесса является рост городов. Вот данные об этом росте в Европейской России (50 губерний) в пореформенную эпоху:<<12>>

| Годы | Население Евр. России в тысячах | Процент городского населения | Число городов, имеющих население | Население крупных городов, имеющих (в тысячах) | Население 14 городов (в тыс.), которые были в 1863 г. самыми крупными | ||||||||

| всего | В городах | В уездах | Больше 200 тысяч | 100-200 тысяч | 50-100 тысяч | Итого крупн. городов | Более 200 тысяч | 100-200 тысяч | 50-100 тысяч | Итого | |||

| 1863 | 61420,5 | 6105,1 | 55315,4 | 9,94 | 2 | 1 | 10 | 13 | 891,1 | 119,0 | 683,4 | 1693,5 | 1741,9 |

| 1885 | 81752,2 | 9964,8 | 71760,4 | 12,19 | 3 | 7 | 21 | 31 | 1854,8 | 998,0 | 1302,7 | 4155,5 | 313,7 |

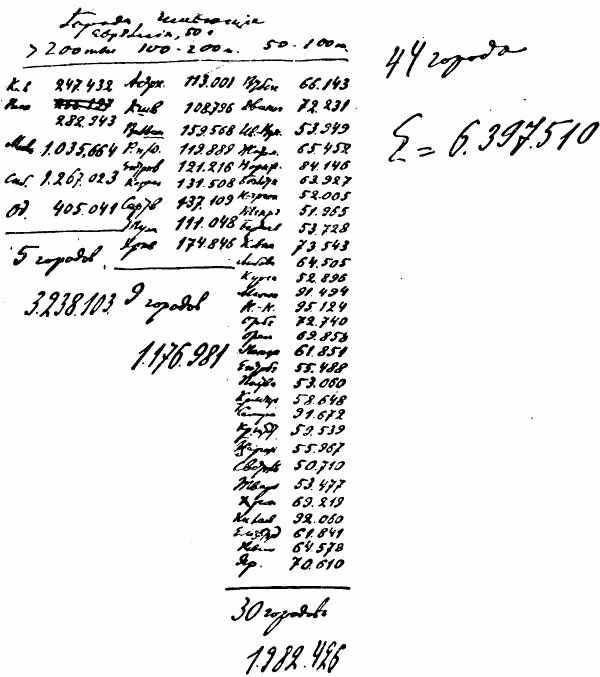

| 1897 | 94215,4 | 12027,1 | 82188,3 | 12,76 | 5 | 9 | 3 | 44 | 3238,1 | 1177, | 1982,4 | 6397,5 | 4266,3 |

Итак, процент городского населения постоянно возрастает, т. е. происходит отвлечение населения от земледелия к торгово-промышленным занятиям.<<13>> Города растут вдвое быстрее, чем остальное население: с 1863 по 1897 г. все население увеличилось на 53,3%, сельское на 48,5, а городское на 97,0%. За 11 лет (1885- 1897) "минимальный прилив сельского населения в города" был определен г. В. Михайловским в 2,5 млн. человек,<<14>> т. е. более чем по 200 тысяч человек в год.

Население городов, представляющих из себя крупные индустриальные и торговые центры, растет гораздо быстрее, чем население городов вообще. Число городов, имеющих 50 и более тысяч жителей, более чем утроилось с 1863 по 1897 г. (13 и 44). В 1863 г. из всего числа горожан лишь около 27% (1,7 млн. из 6,1) было сосредоточено в таких крупных центрах; в 1885 г. около 41% (4,1 млн. из 9,9),<<15>> а в 1897 г. уже более половины, около 53% (6,4 млн. из 12 млн.). Таким образом, если в 60-х годах характер городского населения определялся преимущественно населением не очень больших городов, то в 1890-х годах крупные города достигли полного перевеса. Население 14 городов, которые были самыми крупными в 1863 г., возросло с 1,7 млн. жителей до 4,3 млн., т. е. на 153%, тогда как все городское население увеличилось лишь на 97%. Следовательно, громадный рост крупных индустриальных центров и образование целого ряда новых центров есть один из характернейших симптомов пореформенной эпохи.

Группировка городов Европейской России, сделанная В.И. Лениным по данным переписи населения 1897 г.

2) Значение внутренней колонизации

Как мы уже указали выше (гл. I, § II), теория выводит закон роста индустриального населения на счет земледельческого из того обстоятельства, что в промышленности переменный капитал абсолютно возрастает (рост переменного капитала означает рост числа промышленных рабочих и рост всего торгово-промышленного населения), а в земледелии "переменный капитал, требуемый для обработки данного участка земли, абсолютно уменьшается". "Следовательно, - добавляет Маркс, - возрастание переменного капитала в земледелии возможно лишь тогда, когда подвергается обработке новая земля, а это опять-таки предполагает еще большее возрастание неземледельческого населения". Отсюда ясно, что явление роста индустриального населения можно наблюдать в чистом виде лишь тогда, когда мы имеем перед собой территорию, уже заселенную, в которой все земли уже заняты. Населению такой территории, выталкиваемому капитализмом из земледелия, нет другого выхода, как эмигрировать либо в промышленные центры, либо в другие страны. Но дело существенно изменяется, если мы имеем перед собой территорию, в которой еще не все земли заняты, которая еще не вся заселена. Население такой территории, выталкиваемое из земледелия в заселенном районе, может перейти в незаселенные части территории и взяться за "обработку новой земли". Получится рост земледельческого населения, и этот рост может идти (в течение известного времени) не менее, если не более, быстро, чем рост индустриального населения. В этом случае мы имеем перед собой два различных процесса: 1) развитие капитализма в старой, заселенной стране или части страны; 2) развитие капитализма на "новой земле". Первый процесс выражает дальнейшее развитие сложившихся капиталистических отношений; второй - образование новых капиталистических отношений на новой территории. Первый процесс означает развитие капитализма вглубь, второй - вширь. Очевидно, что смешение этих процессов неизбежно должно вести к ошибочному представлению о том процессе, который отвлекает население от земледелия к торгово-промышленным занятиям.

Пореформенная Россия показывает нам именно одновременное проявление обоих процессов. В начале пореформенной эпохи в 60-х годах южные и восточные окраины Европейской России были в значительной степени незаселенной территорией, на которую направлялся громадный приток переселенцев из центральной земледельческой России. Это образование нового земледельческого населения на новых землях и затемняло до известной степени идущее параллельно с этим отвлечение населения от земледелия к промышленности. Чтобы наглядно представить описываемую особенность России по данным о городском населении, необходимо разбить 50 губерний Европейской России на отдельные группы. Приводим данные о городском населении в 9-ти районах Европейской России в 1863 и в 1897 гг.

| Группы губерний Европейской России | Число губерний | Население в тысячах | % городского населения | % увелич. населения с 1863 по 1897 г. | ||||||||

| 1863 | 1897 | |||||||||||

| Всего | В селениях | В городах | всего | В селениях | В городах | 1863 | 1897 | всего | сельского | Городского | ||

| I. Столичные | 2 | 2738,4 | 1680,0 | 1058,4 | 4541,0 | 1989,7 | 2551,3 | 38,6 | 56,2 | 65 | 18 | 141 |

| II. Промышленные и неземледельческие | 9 | 9890,7 | 9165,6 | 725,1 | 12751,8 | 11647,8 | 1104,0 | 7,3 | 8,6 | 29 | 26 | 52 |

| Столичные губ., неземлед. и промышл. | 11 | 12629,1 | 10845,6 | 1783,5 | 17292,8 | 13637,5 | 3655,3 | 14,1 | 21,1 | 36 | 25 | 105 |

| III. центр.-землед., малоросс. и средне-волжские | 13 | 20491,9 | 18792,5 | 1699,4 | 28251,4 | 25464,3 | 2787,1 | 8,3 | 9,8 | 28 | 35 | 63 |

| IV. Новоросс., нижневолжские и восточные | 9 | 9540,3 | 8472,6 | 1067,7 | 18386,4 | 15925,6 | 2460,8 | 11,2 | 13,3 | 92 | 87 | 130 |

| Сумма первых четырех групп | 33 | 42661,3 | 38110,7 | 4550,6 | 63930,6 | 55027,4 | 8903,2 | 10,5 | 13,9 | 49 | 44 | 95,6 |

| V. Прибалтийские | 3 | 1812,3 | 1602,6 | 209,7 | 2387,0 | 1781,6 | 605,4 | 11,5 | 25,3 | 31 | 11 | 188 |

| VI. Западные | 6 | 1812,3 | 1602,6 | 209,7 | 2387,0 | 1781,6 | 605,4 | 11,5 | 25,3 | 31 | 11 | 188 |

| VII. Западные | 6 | 5548,5 | 4940,3 | 608,2 | 10126,3 | 8931,6 | 1194,7 | 10,9 | 11,8 | 82 | 81 | 96 |

| VIII. Уральские | 2 | 4359,2 | 4216,5 | 142,7 | 6086,0 | 5794,6 | 291,4 | 3,2 | 4,7 | 39 | 37 | 105 |

| IX. Крайний Север | 3 | 1555,5 | 1462,5 | 93,0 | 2080,0 | 1960,0 | 120,0 | 5,9 | 5,8 | 33 | 34 | 29 |

| Всего | 50 | 61420,5 | 55315,4 | 6105,1 | 94215,4 | 82188,2 | 12027,2 | 9,94 | 12,76 | 53,3 | 48,5 | 97,0 |

Губернии, вошедшие в группы: I) СПБ. и Моск.; II) Владим., Калуж., Костр., Нижегор., Новгор., Псков., Смол., Твер. и Яросл., III) Воронеж., Казанск., Курская, Орловск., Пензенск., Полтавск., Рязанск., Сарат., Симб., Тамбовск., Тульск., Харьк. и Черниг.; IV) Астрахан., Бессараб., Донск., Екатерин., Оренб., Самарск., Тавр., Херс. и Уфимская; V) Курл., Лифл. и Эстл.; VI) Виленск., Витебск., Гродн., Ковен., Минск. и Могил.; VII) Волынск., Подольск. и Киевск.; VIII) Вятская и Пермская; IX) Арханг., Вологодская и Олонецкая.

По интересующему нас вопросу наибольшее значение имеют данные о трех районах: 1) неземледельческо-промышленный (11 губерний первых двух групп, в том числе 2 столичные).<<16>> Это район, из которого эмиграция в другие районы была очень слабая. 2) Центральный земледельческий (13 губерний - 3-ья группа). Из этого района эмиграция была очень сильна, отчасти в предыдущий район, главным же образом в следующий. 3) Земледельческие окраины (9 губерний 4-ой группы) - район, колонизировавшийся в пореформенную эпоху. Процент городского населения во всех этих 33-х губерниях отличается, как видно из таблицы, очень мало от процента городского населения во всей Европейской России.

В первом районе, неземледельческом или промышленном, мы наблюдаем особенно быстрое повышение процента городского населения: с 14,1% до 21,1%. Рост сельского населения здесь очень слаб, - почти вдвое слабее, чем во всей России вообще. Рост городского населения, наоборот, значительно выше среднего (105% против 97%). Если сравнивать с западноевропейскими промышленными странами (как у нас нередко делают), то надо сравнивать эти страны с одним только этим районом, ибо только он находится в приблизительно однородных условиях с промышленными капиталистическими странами.

Во втором районе, центрально-земледельческом, мы видим иную картину. Процент городского населения здесь очень низок и возрастает медленнее среднего. Увеличение населения с 1863 по 1897 г. как городского, так и сельского, здесь значительно слабее, чем в среднем по России. Объяснение этого явления лежит в том, что из этого района шел громадный поток переселенцев на окраины. По вычислениям г. В. Михайловского, с 1885 по 1897 г. отсюда ушло ок. 3-х миллионов чел., т. е. более одной десятой части населения.<<17>>

В третьем районе, на окраинах, мы видим, что процент городского населения увеличился несколько менее среднего (с 11,2% до 13,3%, т. е. в пропорции 100 : 118, при среднем 9,94-12,76, т. е. в пропорции 100 : 128). Между тем рост городского населения был здесь не только не слабее, а гораздо выше среднего (+ 130% против + 97%). Отвлечение населения от земледелия к промышленности шло, след., очень сильно, но оно прикрывается громадным ростом земледельческого населения вследствие эмиграции: в этом районе сельское население возросло на 87% против среднего по России 48,5%. По отдельным губерниям это затемнение процесса индустриализации населения еще нагляднее. Напр., в Таврической губернии процент городского населения в 1897 г. остался тот же, как и в 1863 г. (19,6%), а в Херсонской губернии этот процент даже понизился (с 25,9% до 25,4%), хотя рост городов в обеих губерниях немного отставал от роста столиц (+ 131, + 135% против + 141% в двух столичных губерниях). Образование нового земледельческого населения на новых землях ведет, след., в свою очередь к еще большему росту не земледельческого населения.