Статистический анализ состава и воспризводства женского населения репродуктивного возраста россии

| Вид материала | Автореферат |

- Системный анализ параметров вектора состояния организма женщин репродуктивного возраста, 689.14kb.

- Статистический анализ демографических процессов в орловской области на фоне депопуляции, 328.69kb.

- Актуальное состояние информированности учащихся 8-9- Х классов, 44.68kb.

- Файзуллаева Нигора Яхъяевна иммунологические изменения и иммунокоррекция герпетических, 297.14kb.

- Тема урока: Национальный и религиозный состав населения России. Цель урока, 70.16kb.

- Бакалаврская программа № 521200 Кафедра: Социологии Направление : Социология Дисциплина, 188.47kb.

- Институт, 132.47kb.

- Консервативное лечение миомы матки у женщин позднего репродуктивного возраста препаратом, 69.46kb.

- Научно-практической конференции «Актуальные вопросы репродуктивного здоровья и демографии», 60.69kb.

- История переписей населения в россии, 449.14kb.

На правах рукописи

ТУЗОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВА И ВОСПРИЗВОДСТВА ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА РОССИИ

Специальность 08.00.12 –

«Бухгалтерский учет, статистика»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата

экономических наук

Москва - 2011

Работа выполнена на кафедре Социально-экономической статистики Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ).

Научный руководитель: - - кандидат экономических наук, профессор

Козлова Лия Леонидовна

Официальные оппоненты: - доктор экономических наук, профессор

Коротков Анатолий Владимирович

- кандидат экономических наук, доцент

Брусникина Светлана Николаевна

Ведущая организация: Российский экономический университет

имени Г.В. Плеханова

Защита состоится «23» июня 2011 г. в 1400 часов на заседании диссертационного совета Д 212.151.02 в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по адресу: 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д.7.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета. Объявление о защите и автореферат диссертации размещены на сайте ссылка скрыта «20» мая 2011 г.

Автореферат разослан «20» мая 2011 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

к

андидат экономических наук,

андидат экономических наук,доцент Клочкова Е.Н.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. На протяжении всей истории совокупность лиц женского пола репродуктивного возраста являлась важнейшей социально-демографической группой населения. Ее количественные размеры, возрастное распределение и качественный состав (здоровье женщин и их способность к деторождению) всегда служили ключевыми факторами воспроизводства популяции, сохранение и развитие которой выступают необходимым и обязательным условиями существования любого государства.

В последние годы в Российской Федерации сформировались негативные тенденции, связанные с изменением параметров женского контингента фертильного возраста. Неблагоприятная динамика характеристик женского контингента репродуктивного возраста, особенно в условиях низкой рождаемости, старения и депопуляции российского населения, объективно создает предпосылки для возникновения и углубления серьезных демографических и социально-экономических проблем. По этой причине весь комплекс вопросов, касающихся изменения численности, состава, естественного и миграционного движения, заболеваемости и здоровья, репродуктивной активности и замещения поколений женского населения фертильного возраста, имеет важное государственное значение, а их грамотное решение возможно только на основе всесторонних статистических исследований, которые требуют систематического развития и совершенствования методов прикладного анализа. Следовательно, тема данной диссертации носит актуальный характер и вызывает большой научный и практический интерес.

Степень разработанности проблемы. Обзор разнообразных литературных источников свидетельствует о том, что вопросам и проблемам теоретического и прикладного статистического исследования различных аспектов места и роли женского контингента репродуктивного возраста в обществе самое пристальное внимание уделено в работах Абубакаровой Н.А., Адамян Л.В., Айзятповой М.В., Андреева Е.М., Архангельского В.Н., Бабенко А.И., Бреева Б.Д., Быстрова А.А., Волкова А.Г., Вишневского А.Г., Глушенковой В.А., ссылка скрыта, Даниленко И.С., Денисова А.П., Ермаковой Н.А., Ермолаевой Т.Н., Жеребина В.М., Зайцевой Н.В., Захарова С.В., Захаровой О., Землянской В.Н., Злотник Х., Кашиной М.А., Кваши А.Я., Кокоревой Ю.В., Косолапова И.Н., Кривенцева Ю.А., Крупнова П.А., Кульбаевой К.Ж., Кучмаевой О.В., Лазько А.Е., Муминат Х.И., Немировской Ю.В., Никитиной С.Ю., Николаевой Л.Б., Овечкиной Н.И., Осколковой О.П., Петрова А.В., Покидышева А., Прохорова Б.Б., Радзинского В.Е., Римашевской Н.М., Родионовой Л.А., Рыбаковского Л.Л., Сайгитова Р.Т., Семятова С.М., Симчеры В.М., Спинова В.И., Суринова А.Е., Сухановой Л.П., Сухарева А.Е., Сухих Г.Т., Тепловой Е.Г., Тишук Е.А., Тольца М.С., Ушаковой Г.А., Шахотько Л.П., Эдиева Д.М., Юрова А., Юсуповой А.Н. и др. Однако систематизация опубликованных научных работ позволяет сделать вывод о том, что в отличие от демографического направления проблемам методического обеспечения всесторонней статистической характеристики женщин фертильного возраста уделяется недостаточно внимания. В этой связи особую важность приобретает разработка и совершенствование методов и приемов комплексной статистической оценки состояния и динамики ключевых параметров лиц женского пола репродуктивного возраста.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка методики комплексного статистического анализа изменения численности, состава и воспроизводства женского населения репродуктивного возраста в Российской Федерации. В соответствии с ней в диссертационной работе были поставлены и решены следующие задачи:

- уточнить особенности совокупности лиц женского пола фертильного возраста как объекта статистического исследования;

- проанализировать достоинства и недостатки информационной базы отечественной демографической статистики, касающейся характеристик женского населения репродуктивного возраста;

- выявить основные тенденции изменения численности, структуры и размещения женщин генеративного возраста в России;

- разработать методику комплексной статистической оценки движения женского контингента репродуктивного возраста;

- предложить алгоритм статистического анализа социально-экономического положения, здоровья и репродуктивной активности женщин фертильного возраста;

- построить индексные и регрессионные модели зависимости основных характеристик женского населения генеративного возраста нашей страны от различных факторов;

- осуществить прогнозы показателей численности, состава и замещения поколений женщин фертильного возраста в Российской Федерации на ближайшую перспективу.

Объектом исследования является женское население репродуктивного возраста России.

Предмет исследования составили тенденции изменения численности, состава и воспроизводства контингента женщин репродуктивного возраста в нашей стране.

Теоретической базой исследования послужили труды российских и зарубежных авторов, посвященные проблемам демографии, демографической и социальной статистики, а также методологические разработки и рекомендации Федеральной службы государственной статистики, Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения и ЮНЕСКО.

Методологическую базу исследования составили методы индексного, корреляционного, регрессионного и кластерного анализа, демографического шкалирования и стандартизации, анализа временных рядов и прогнозирования, табличные и графические методы представления статистических данных. Для обработки исходной информации применялись пакеты прикладных программ «СТАТИСТИКА», «SPSS» и др.

Информационной базой исследования явились официальные данные Федеральной службы государственной статистики, а также материалы периодической печати и сети Интернет, связанные с темой диссертации.

Научная новизна исследования заключается в разработке методики комплексного статистического анализа и прогнозирования численности, состава и параметров воспроизводства женского населения репродуктивного возраста, позволяющей всесторонне оценивать не только основные характеристики состояния, механизма формирования фертильного контингента женщин в результате взаимодействия естественных и миграционных компонент, но и степень влияния демографических факторов на перспективы социально-экономического развития общества.

К числу наиболее существенных результатов, полученных автором диссертации и обладающих элементами научной новизны, относятся следующие:

- систематизированы современные проблемы рождаемости населения в России и раскрыта их взаимосвязь с характеристиками контингента женщин генеративного возраста;

- усовершенствована система показателей статистики численности, состава и воспроизводства женщин фертильного возраста, позволяющая комплексно оценить как параметры состояния и движения, так и характер здоровья, репродуктивной активности и замещения поколений генеративного контингента;

- проведена статистическая оценка последствий трансформации структуры женского населения репродуктивного возраста в РФ, которая предоставила возможность выявить неблагоприятные сдвиги в составе исследуемой демографической совокупности;

- разработана и апробирована методика статистического исследования механизма формирования контингента женщин генеративного возраста, включающая компоненты естественного и миграционного пополнения и выбытия отдельных возрастных групп женского населения;

- предложена методика комплексного статистического анализа здоровья и репродуктивной активности женщин фертильного возраста, позволяющая учесть не только количественные, но и качественные характеристики процесса замещения поколений в России;

- построена многомерная классификация субъектов Российской Федерации по важнейшим показателям состояния контингента женщин репродуктивного возраста;

- получена современная оценка влияния социально-экономических и демографических факторов на уровень нетто-коэффициента воспроизводства населения нашей страны.

Вынесенные на защиту положения являются новыми и подпадают под пункты 4.11 «Методы обработки статистической информации: классификация и группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов, статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов» и 4.16 «Прикладные статистические исследования воспроизводства населения, сфер общественной, экономической, финансовой жизни общества, направленные на выявление, измерение, анализ, прогнозирование, моделирование складывающейся конъюнктуры и разработки перспективных вариантов развития предприятий, организаций, отраслей экономики России и других стран» Паспорта отрасли «Экономические науки», специальности по коду ВАК Минобрнауки России – 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика».

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно позволяет оценить состояние демографической ситуации в Российской Федерации на современном этапе социально-экономического развития общества. Предложенные в диссертации система показателей и методики прикладного анализа численности, состава и замещения поколений лиц женского пола репродуктивного возраста могут быть применены в практической деятельности статистических органов нашей страны. Проведенные статистические расчеты и, сделанные на их основе выводы, могут быть использованы органами государственного управления в процессе разработки и обоснования перспективных федеральных и региональных программ (включая национальные проекты) поддержки детства и материнства, охраны здоровья женщин, а также оптимизации параметров воспроизводства населения.

Апробация и публикация результатов исследования.

Результаты исследования докладывались и получили одобрение на Международной научно-практической конференции “Инновационное развитие российской экономики”, г. Москва, 2009 г., 2010 г., Научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Актуальные проблемы статистического анализа социально-экономических явлений и процессов», г. Москва, 2009 г., 2010 г. и VII научно-практической конференции «Математико-статистический анализ социально-экономических процессов», г. Москва, 2009 г.

Основные положения диссертации использованы в учебном процессе в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по курсам «Статистика населения» и «Социальная статистика», а также опубликованы в 8-и научных работах общим объемом 6,7 печатных листов, в том числе в 3-х статьях в журналах из списка ВАК Минобрнауки России, объемом 2,4 п.л., и в одной монографии объемом 21,2 п.л. (в т.ч. 2,9 п.л. – авторские).

Структура исследования. Работа состоит из введения, трех глав, выводов по главам, заключения, списка использованной литературы и приложений. В ней содержится 38 статистических таблиц и 16 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой группе вопросов, посвященных методологии статистического анализа состояния женского населения репродуктивного возраста, систематизированы проблемы рождаемости населения в современной России, уточнены особенности совокупности лиц женского пола фертильного возраста как объекта статистического исследования, а также сформирована система показателей статистики численности, состава и воспроизводства женщин репродуктивного возраста.

На протяжении нескольких десятилетий на рубеже двадцатого и двадцать первого веков вопросы, связанные с различными аспектами рождаемости населения, постоянно относились к числу актуальнейших проблем или «болевых точек» не только демографического, но и социально-экономического развития российского общества.

Если кратко сформулировать содержание проблемы рождаемости населения в современной России, изложенное в многочисленных публикациях, то можно синтезировать следующие наиболее распространенные варианты: низкий текущий уровень рождаемости населения; стабильно низкий уровень рождаемости населения, сохраняющийся на протяжении относительного длительного периода времени; низкий уровень рождаемости в условиях высокого уровня смертности населения; низкий уровень рождаемости, не обеспечивающий даже простого воспроизводства населения; низкий уровень рождаемости, предопределяющий устойчивую депопуляцию, то есть сокращение численности населения; проблемы не существует как таковой, потому что низкая рождаемость - это адекватный ответ популяции на чрезмерное расширение собственных размеров.

При решении проблемы низкой рождаемости в Российской Федерации, по нашему мнению, особое внимание требуется обращать на работу с ключевыми демографическими контингентами, среди которых исключительное положение традиционно занимают женщины репродуктивного возраста. Предлагая те или иные варианты перспективной оптимизации демографической обстановки (формирование системы мотивации и моды на рождение детей; государственную поддержку семей; изменение сознания коренного народа; пропаганду вреда абортов; обеспечение молодых семей жильем; дальнейшее развитие и совершенствование системы родовых сертификатов и материнского капитала и т.д.), не следует упускать из внимания такие важнейшие составляющие, как количественные размеры, возрастное распределение и качественный состав (способность к рождению детей, здоровье и т.п.) контингента женщин фертильного возраста.

К важнейшим особенностям совокупности лиц женского пола репродуктивного возраста как объекта статистического исследования относятся:

- достаточно устойчивое и единообразное толкование в международной и отечественной статистической практике возрастных границ репродуктивного периода женщин;

- относительная простота определения количественных размеров контингента женщин фертильного возраста;

- статистически значимые в абсолютном и относительном выражениях масштабы женского населения, находящегося в возрасте от 15 до 49 лет включительно;

- исключительная важность параметров репродуктивного контингента женщин с позиций результатов и последствий воспроизводства общества;

- существенная неоднородность контингента женщин фертильного возраста из-за возрастного распределения женщин фертильного возраста, качественного состава женщин репродуктивного возраста (способность к рождению детей, здоровье и т.п.);

- сложный механизм формирования совокупности женщин фертильного возраста за счет своеобразных естественных и миграционных компонент.

Подробную и всестороннюю характеристику женщин, находящихся в репродуктивном возрасте можно получить только на основе системы показателей, где отдельные элементы не только взаимосвязаны между собой, но и органично дополняют друг друга (табл. 1).

Сформированная в диссертационной работы относительно простая и компактная система показателей одной из важнейших составных групп женского населения, по нашему мнению, отличается тем, что опираясь преимущественно на перечень устоявшихся и взаимоувязанных между собой демографических индикаторов позволяет получить достаточно подробное и разностороннее представление о количественных размерах, структуре, размещении, естественном и миграционном движении, а также замещении поколений лиц женского пола генеративного возраста. По большей части ее элементы могут быть получены из официальных источников информации напрямую, либо, расчетным путем, как, например, коэффициенты структурных сдвигов в возрастном, брачном и административно-территориальном составах женщин репродуктивного возраста, абсолютный прирост (убыль) и темп прироста (убыли) численности лиц женского пола фертильного возраста.

Во второй группе вопросов, посвященных статистическому анализу численности, состава и воспроизводства женского населения репродуктивного возрастав Российской Федерации, выявлены основные тенденции динамики численности, структуры и размещения женщин генеративного возраста в России, разработана методика комплексной оценки движения и предложен алгоритм статистического анализа социально-экономического положения, здоровья и репродуктивной активности женщин фертильного возраста.

Таблица 1

Система статистических показателей женщин репродуктивного возраста

| Раздел №1 «Показатели численности, состава и размещения» | Раздел №2 «Показатели естественного и миграционного движения» | Раздел №3 «Показатели здоровья и репродуктивной активности» | Раздел №4 «Показатели воспроизводства» |

|

|

|

|

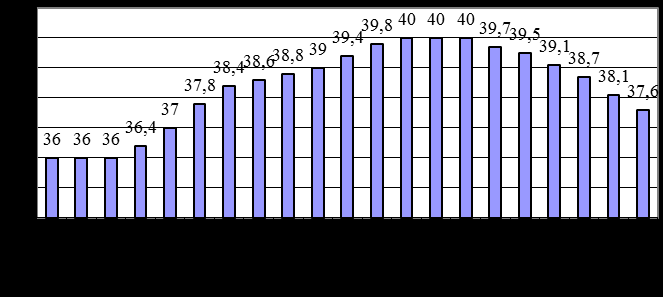

За 1990-2010 гг. динамика абсолютных размеров контингента женщин в возрасте15-49 лет имела в РФ неоднозначный характер (рис. 1).

Рис. 1. Численность женского населения репродуктивного возраста

Рис. 1. Численность женского населения репродуктивного возрастав Российской Федерации (на 1 января), млн. чел.

Несмотря на наличие периодов роста и спада, численность женского населения в возрасте от 15 до 49 лет включительно на конец рассматриваемого ряда динамики оказалась все же заметно выше, чем была в 1990 г. (на 1,6 млн. человек или на 4,4%). Правда, совершенно очевидно, что за последние несколько лет произошел перелом и наметилось выраженное движение в сторону сужения совокупности лиц женского пола фертильного возраста.

Подобные трансформации следующим образом отразились на относительном представительстве женщин фертильного возраста в обществе (табл. 2).

Таблица 2

Относительные размеры совокупности женщин репродуктивного возраста в Российской Федерации, %

| Показатели | 1990 г. | 2010 г. |

| Удельный вес женщин репродуктивного возраста во всем населении | 24,4 | 26,4 |

| У 12 дельный вес женщин репродуктивного возраста в женском населении | 45,8 | 49,2 |

За рассматриваемые в диссертационной работе двадцать лет (большая часть которых находилась в рамках депопуляции российских жителей, начавшейся с 1993 г.) доля женщин репродуктивного возраста во всем населении возросла на 2, а среди лиц женского пола соответственно на 3,4 процентных пункта. Эти обстоятельства носили позитивный характер в том отношении, что свидетельствовали об относительном расширении размеров социально-демографической группы населения, играющей важную роль в реализации процесса деторождения.

Для оценки совместного вклада естественной и миграционной компонент в динамику численности женщин фертильного возраста нашей страны в диссертации был применен балансовый метод (табл. 3).

Таблица 3

Баланс формирования численности женского населения

репродуктивного возраста в Российской Федерации, тыс. чел.

| Показатели | Годы | ||||

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 | |

| Численность женщин на начало года | 36009 | 37786 | 39413 | 39742 | 38112 |

| Естественный прирост (убыль) женщин | -165 | 294 | 99 | -280 | -550 |

| Миграционный прирост женщин | 126 | 296 | 267 | 13 | 79 |

| Общий прирост (убыль) женщин | -39 | 590 | 366 | -267 | -471 |

| Численность женщин на конец года | 35970 | 38376 | 39779 | 39475 | 37641 |

Расчеты показали, что когда естественный и миграционный факторы воздействовали в одном направлении при доминировании последних (1995 и 2000 гг.) наблюдался заметный прирост численности женщин генеративного возраста РФ. Однако в 1990, 2005 и 2009 гг. данные факторы не совпадали по направлению. При этом миграционная компонента по своей силе всегда уступала естественной компоненте, которая и обеспечивала убыль количественных размеров совокупности лиц женского пола фертильного возраста. Поэтому, начиная с 1995 г., по мере затухания миграционного прироста и постепенного перехода с естественного прироста на убыль начинается кардинальная трансформация общего прироста женского населения репродуктивного возраста. Вначале он заметно сокращается, а с 2005 г. меняет свой знак на противоположный и превращается в общую убыль численности женщин генеративного возраста.

Серьезный вклад в естественную убыль лиц женского пола репродуктивного возраста нашей страны за 1990-2009 гг. внесла смертность данного контингента, которая выросла в 1,5 раза. Подобные темпы естественного выбытия женского населения фертильного возраста следует признать не просто быстрыми, но и наносящими колоссальный урон процессу воспроизводства российского общества.

Для исследования роли отдельных факторов в увеличении интенсивности вымирания женщин фертильного возраста в Российской Федерации (а именно роста возрастных коэффициентов смертности и трансформации возрастной структуры репродуктивного контингента) в диссертационной работе был применен метод прямой стандартизации:

,

,где mхi – коэффициенты смертности i-ой возрастной группы женского населения репродуктивного возраста;

dхi0 – возрастная структура женского населения репродуктивного возраста, принятая за стандарт;

n– число возрастных групп женского населения репродуктивного возраста.

Использование в качестве стандарта возрастной структуры женщин генеративного контингента за 1990 г. позволило установить, что если бы возрастное распределение лиц женского пола России оставалось неизменным, то тогда бы коэффициент смертности репродуктивного контингента женщин в 2009 г. составил 1,9‰. Фактически он достиг отметки в 2,1‰. Это означает, что доминирующая роль в абсолютном приросте коэффициента смертности женского населения фертильного возраста принадлежала не структурному фактору, на долю которого приходилось всего 28,5% общего изменения результативного показателя.

За 1990-2009 гг. в нашей стране число зарегистрированных случаев бесплодия в расчете на каждые сто тысяч женщин увеличилось на 51,1%, а осложнений, связанных с выполнением репродуктивной функции, соответственно в 1,95 раза. Изменения рассматриваемых показателей явно свидетельствуют о заметном ухудшении условий и хода воспроизводственных процессов, которые к тому же накладываются на гораздо более широко распространенную в России по сравнению с экономически развитыми государствами мира практику искусственного прерывания беременности.

За последние двадцать лет специальный коэффициент рождаемости в нашей стране снизился на 9 промилле или на 16%, что свидетельствует о существенном падении репродуктивной активности женского населения России. Для оценки влияния факторов на изменение уровня специального коэффициента рождаемости в диссертации была применена индексная модель. Ее использование позволило установить:

- под влиянием разнонаправленного изменения возрастных коэффициентов рождаемости за последние двадцать лет интенсивность деторождения у женщин репродуктивного возраста уменьшилась на 10,1 промилле или на 18,3%;

- под влиянием трансформации возрастной структуры женского населения фертильного контингента интенсивность деторождения у женщин репродуктивного возраста повысилась на 1,1 промилле или на 2%.

С точки зрения замещения женских поколений за период времени с 1990 по 2009 гг. среднее число детей, рожденных одной женщиной в России за всю жизнь, уменьшилось на 17,7%, а степень реализации детородного потенциала сократилась на 2,9 процентных пункта. В этих условиях среднее число девочек, рожденных на каждую 1000 женщин репродуктивного возраста, с учетом дожития до возраста матерей в момент их рождения (чистое воспроизводство) упало с 895 чел. до 741 чел. или на 17,2%.

В третьей группе вопросов, посвященных математико-статистическому моделированию и прогнозированию показателей женского населения репродуктивного возрастав Российской Федерации, построена многомерная классификация субъектов нашей страны по основным показателям состояния контингента женщин репродуктивного возраста, получена оценка влияния социально-экономических и демографических факторов на уровень нетто-коэффициента воспроизводства населения нашей страны, осуществлены прогнозы показателей численности, состава и замещения поколений женщин фертильного возраста в России на ближайшую перспективу.

Характеристики лиц женского пола фертильного возраста (в том числе и их удельный вес в общей численности населения) не совпадают по регионам нашей страны. В этой связи перед статистической наукой и практикой встают несколько взаимосвязанных вопросов, а именно насколько существенными являются различия между отдельными субъектами Российской Федерации по относительным размерам репродуктивного контингента женщин, а также как последние согласуются с целым рядом важнейших структурных индикаторов демографической ситуации. Для ответа на данные вопросы в диссертации была построена многомерная группировка регионов России за 2009 г. в зависимости от основных показателей состава общества, среди которых выделялись следующие: x1 – удельный вес лиц женского пола репродуктивного возраста в общей численности населения, %; x2 – удельный вес городских жителей в общей численности населения, %; x 3 – удельный вес лиц пенсионного возраста (мужчин от 60 лет и старше и женщин от 55 лет и старше) в общей численности населения, %; x4 – число женщин, приходящихся на 1000 мужчин, ‰.

При помощи метода К-средних были образованы три кластера. В первый кластер вошли регионы всех федеральных округов, кроме Приволжского округа. Во втором кластере представлены регионы всех федеральных округов, кроме Дальневосточного округа. В третий кластер попали регионы только Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов. Выделенные кластеры характеризуются следующими средними значениями показателей состава населения (табл. 4).

Таблица 4

Средние показатели по кластерам

| Показатели | Кластеры | ||

| №1 | №2 | №3 | |

| n, ед. | 21 | 39 | 20 |

| x1, % | 27,6 | 27,2 | 25,9 |

| x2, % | 67,3 | 67,4 | 72,4 |

| x3, % | 15,6 | 20,5 | 24,8 |

| x4, ‰ | 1087 | 1165 | 1220 |

Первый кластер отличается тем, что объединяет субъекты, которые в среднем имеют самый высокий удельный вес женщин репродуктивного возраста в общей численности населения. Он базируется на самом низком по сравнению с другими кластерами уровне старости общества, на который накладываются самая слабая степень диспропорциональности половой структуры населения и самый низкий уровень урбанизации общества, которые формируют более благоприятные условия для реализации процесса деторождения. В этой связи с содержательной точки зрения первая группа субъектов нашей страны с полным основанием может быть интерпретирована как самый благополучный кластер, где наблюдается наилучшее сочетание структурных демографических параметров, непосредственно сказывающихся на результатах воспроизводства российского общества.

Второй самый большой кластер включает в свой состав половину всех административно-территориальных единиц России, которые характеризуются близким к среднему по стране удельному весу лиц женского пола фертильного возраста в общей численности населения. В данном кластере он сочетается с близкими к среднему федеральному уровню значениями старости популяции и степени диспропорциональности половой структуры жителей. Из этого ряда «средних» выпадает только величина показателя урбанизации общества, которая во втором кластере более чем на шесть процентных пункта ниже, чем в целом по Российской Федерации. В этой связи рассматриваемый кластер, занимая промежуточное положение между двумя другими группами отечественных регионов, является «ядром» полученного распределения и сосредотачивает субъекты, характеризуемые промежуточным состоянием демографической ситуации.

Третий кластер сильно отличается в сторону наиболее неблагоприятного сочетания важнейших структурных параметров демографической ситуации. В нем наблюдается самый низкий удельный вес женщин репродуктивного возраста в общей численности населения, который сочетается с самым высоким уровнем старости общества. Одновременно для третьего кластера присуща самая высокая в стране степень диспропорциональности половой структуры жителей. Данные черты ничуть не сглаживаются за счет самой высокой степени урбанизации общества, которая фактически повторяет средний федеральный уровень. В целом, по совокупности полученных характеристик данный кластерследует признать группой регионов России с самой неблагополучной демографической ситуацией, явно не способствующей нормальному воспроизводству популяции.

Для оценки зависимости результатов замещения поколений лиц женского пола репродуктивного возраста от различных социально-экономических и демографических переменных в диссертации была сформирована следующая система результативного (y) и факторных (x) показателей: у – нетто-коэффициент воспроизводства женского населения, чел.; x1 – валовой внутренний продукт в расчете на душу населения, тыс. руб.; x2 – средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни женского населения, лет; x3 – уровень занятости женского населения в трудоспособном возрасте, %; x4 – специальной коэффициент рождаемости женского населения в репродуктивном возрасте, ‰; x5 – удельный вес лиц с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения, %; x6 – уровень смертности женского населения в трудоспособном возрасте, ‰; x7 – общий коэффициент разводимости населения, ‰.

Применение алгоритма пошагового регрессионного анализа позволило по статистическим данным за 1990-2009 гг. получить следующую модель:

ŷ = – 23,360 – 0,010x1+ 0,266x2– 0,061x3– 0,487x6;

(-4,03) (4,51) (-2,52) (-3,48)

R2 = 0,861; DW= 2,104; F= 9,23 (4,13).

С формально-логической точки зрения все объясняющие переменные вошли в уравнение регрессии со знаками, не противоречащими действительности, а расчетные параметры последнего свидетельствуют о его статистической адекватности. С содержательной точки зрения необходимо отметить, что среди факторов, определяющих уровень нетто-коэффициента воспроизводства женского населения Российской Федерации, присутствуют два социально-экономических и два демографических фактора, совместное воздействие которых объясняет 86,1% вариации результативного показателя. При этом с увеличением валового внутреннего продукта в расчете на душу населения на одну тысячу рублей, занятости женщин в трудоспособном возрасте на один процент и смертности лиц женского пола в трудоспособном возрасте на одну промилле нетто-коэффициент замещения женского населения сокращается соответственно на 10, 61 и 487 девочек рожденных каждой тысячей женщин репродуктивного возраста при условии, что эти девочки доживут до возраста своих матерей в момент собственного рождения. С повышением средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни женского населения на один год число девочек, рожденных каждой тысячей женщин фертильного возраста с учетом фактора смертности, возрастает на 266 человек.

Применение метода вероятностной передвижки возрастов позволило установить, что в ближайшие годы эволюция размеров городской и сельской популяций женщин фертильного возраста нашей страны будет протекать по несовпадающим сценариям(табл. 5).

Таблица 5

Прогнозируемые изменения численности женского населения

репродуктивного возраста в Российской Федерации

| Место жительства | 2010-2015 гг. | 2015-2020 гг. | 2010-2020 гг. | |||

| тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | |

| Городская местность | -2441 | -8,7 | -1322 | -5,1 | -3763 | -13,4 |

| Сельская местность | -557 | -5,9 | -275 | -3,1 | -832 | -8,9 |

В городской местности в каждом из последующих пятилетий в РФ будет наблюдаться дальнейшее сокращение численности лиц женского пола, находящихся в генеративном возрасте. Причем за 2010-2015 гг. размер «сужения» контингента женщин фертильного возраста будет более весомым по сравнению с 2015-2020 гг., так как на него придется почти 65% общей убыли рассматриваемой городской популяции за 2010-2020 гг. В сельской местности также будет наблюдаться уменьшение численности женщин репродуктивного возраста. С 2010 по 2015 гг. численность женского населения репродуктивного возраста уменьшится на 557 тысяч. Затем с 2015 по 2020 гг. произойдет менее значительный спад, но все равно весьма значительный – 275 тысяч женщин. В целом относительное снижение размеров совокупности женщин генеративного возраста на селе окажется меньше, чем в городе, но будет носить сопоставимый с ним характер.

Проведенные в диссертации прогнозные расчеты показывают, что средний возраст женщин фертильного контингента в нашей стране по сравнению с 2010 г. увеличится: к 2015 г. – на 0,6 года или на 1,8%, а к 2020 г. – на 1,5 года или на 4,6% (рис. 2).

Рис. 2. Прогноз среднего возраста репродуктивного контингента

женщин в Российской Федерации, лет

Подобный сценарий перспективного развития событий говорит о дальнейшем углублении процесса демографического старения совокупности лиц женского пола генеративного возраста, который будет только усугублять существующие проблемы низкой рождаемости населения.

Применение адаптивной прогнозной модели Бокса-Дженкинса разрешает утверждать, что в ближайшее время будет наблюдаться постепенный рост уровня нетто-коэффициента воспроизводства населения, его повышение приведет к тому, что по сравнению с 2009 г. к 2012 г. среднее число девочек, рожденных одной женщиной за всю жизнь, при условии их дожития до возраста матерей в момент их появления на свет, увеличится с 0,741 до 0,812 чел. или на 9,6%. При этом совершенно очевидно, что 812 девочек, приходящих на смену каждой тысяче лиц женского пола фертильного возраста, смогут обеспечить весьма суженное замещение рассматриваемой совокупности. Причем если миграционный прирост генеративного контингента женщин останется на неизменном уровне (около 68 тыс. человек в год), а объективных оснований для его увеличения, как по всему населению РФ, так и по его отдельным группам пока не наблюдается, то территориальные перемещения людей вряд ли окажутся способными улучшить динамику демографического развития российского общества.

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и рекомендации, вытекающие из ее содержания.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

Монография и публикации в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России:

- Карманов М.В., Смелов П.А., Тузов Д.В. и др. Методологические вопросы экономико-статистического анализа социально-экономических групп населения. Коллективная монография. – М., 2010 (21,2 п.л. в.ч. авт. 2,9 п.л.);

- Тузов Д.А. Классификация регионов России по удельному весу женщин репродуктивного возраста в обществе// Научно-практический журнал «Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО – 2011. - №2 (0,8 п.л.);

- Тузов Д.А. Женщины репродуктивного возраста как объект статистического исследования. // Научно-практический журнал «Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО – 2010. - №1 (0,7 п.л.);

- Тузов Д.А. Математико-статистическое прогнозирование показателей численности и состава женщин репродуктивного возраста // Научно-информационный журнал «Экономические науки» – 2010. - №1 (0,8 п.л.);

- Тузов Д.А. Анализ динамики численности и состава женщин репродуктивного возраста в России // Научно-информационный журнал «Экономические науки» – 2009. - №12 (0,9 п.л.);

Статьи, тезисы докладов на научных конференциях:

- Карманов М.В., Егорова Е.А., Тузов Д.А. Современные проблемы рождаемости населения в России // Научно-практический журнал «Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО – 2009. - №4 (0,8 п.л. в.ч. авт. 0,6 п.л.);

- Егорова Е.А., Тузов Д.А. Параметры репродуктивного контингента женщин как важнейший фактор обеспечения демографической безопасности общества // II Международная научно-практическая конференция “Инновационное развитие российской экономики”: Сборник научных - М.: Издательство МЭСИ, 2009. (0,4 п.л. в.ч. авт. 0,3 п.л.);

- Тузов Д.А. Проблема рождаемости населения в России и ее взаимосвязь с состоянием репродуктивного контингента женщин // Тезисы докладов III Научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Актуальные проблемы статистического анализа социально-экономических явлений и процессов» - М.: Издательство МЭСИ, 2009 г. (0,3 п.л.);

- Тузов Д.А. Применение индексного факторного анализа в исследовании женщин фертильного возраста // Материалы VII научно-практической конференции «Математико-статистический анализ социально-экономических процессов» - М.: Издательство МЭСИ, 2009 г. (0,2 п.л.).