«Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова»

| Вид материала | Автореферат |

СодержаниеСтруктура иммунозависимой заболеваемости населения п. Красный Бор Интегральная оценка состояния иммунной системы Практические рекомендации |

- «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова», 377.83kb.

- «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова», 327.67kb.

- «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова», 465.69kb.

- «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова», 449.26kb.

- Кувакин Владимир Иванович Заслуженный деятель науки РФ доктор медицинских наук профессор, 361.78kb.

- С психосоматической патологией, 371.97kb.

- Осложненных фибрилляцией предсердий, 434.13kb.

- Информационное письмо, 39.43kb.

- «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова», 279.28kb.

- «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова», 476.94kb.

Структура иммунозависимой заболеваемости населения п. Красный Бор

Многолетний ретроспективный анализ уровня и структуры заболеваемости (по данным статистических отчетов) показал, что у населения п. Красный Бор и при сравнении средневзвешенных показателей с областью и районом преобладают стабильно одни и те же классы болезней и нозологические формы с достоверным превышением показателей над контрольными территориями (таблица 8).

Таблица 8

Кратность разницы заболеваемости индикаторными болезнями в п. Красный Бор при сопоставлении с контрольными территориями за период 1993 – 2009 гг.

| Названия болезней | Тосненский район | Ленинградская область |

| Болезни периферической нервной системы | 6,4 | 3,42 |

| Цереброваскулярные болезни с гипертонической болезнью | 3,95 | 6,64 |

| Хронические фарингиты, назофарингиты, синуситы. | 4,53 | 3,17 |

| Гастрит и дуоденит | 4,9 | 3,62 |

| Ревматоидный артрит и другие воспалительные заболевания. | 20,0 | 9,29 |

Прогностически наиболее опасной (совпадающей по пораженности систем организма) иммунозависимой патологией в п. Красный Бор можно считать: частые ОРВИ, рецидивирующий герпес, аллергопатологии, хронические ЛОР-заболевания и аутоиммунные заболевания. Данные заболевания входят в список прогнозируемой экологически обусловленной патологии с учетом уровня загрязнения вредными химическими веществами среды обитания населения ближайших к полигону территорий (таблица 9).

Таблица 9

Уровень заболеваемости иммунозависимой патологией у жителей п. Красный Бор

| Нозологические формы | Заболеваемость (%) | |

| Контроль, n=318 | Жители поселка, n=128 | |

| Частые ОРВИ (более 4-х раз в год) | 4,5±0,6 | 83,2±7,3** |

| Рецидивирующий герпес | 3,9±0,4 | 46,7±3,8** |

| Аллергопатология (поливалентная аллергия, аллергический конъюнктивит, атопический дерматит, бронхообструктивный синдром) | 7,3±0,9 | 37,9±3,6* |

| Хронические ЛОР заболевания (аллергический ринит, хронический фарингит, полисинуситы) | 3,8±0,6 | 18,4±1,9* |

| Ревматоидный артрит и другие воспалительные заболевания | - | 37,6±5,4 |

* – р<0,05, ** – р<0,01 – по сравнению с группой контроля.

Интегральная оценка состояния иммунной системы

Для интегральной оценки состояния иммунной системы лиц, подверженных профессиональному или экологическому воздействию разнообразных неблагоприятных факторов нами предложена расчетная величина, названная индексом дезинтеграции иммунной системы (ИДИС). Данная величина является произведением двух коэффициентов, названных нами соответственно «коэффициентом структурности» (КС) и «коэффициентом инверсии» (КИ). Математический смысл коэффициента структурности заключается в изменении количества устойчивых корреляционных связей между элементами иммунной системы практически здоровых лиц и лиц группы риска. Соответственно коэффициент инверсии отражает изменение соотношения прямых и обратных связей в иммунной системе лиц группы риска.

Формула для расчета ИДИС будет выглядеть следующим образом:

КС1 КИ1 КС1 КИ1 И   ДИС = 1 – Х Х 100 % ДИС = 1 – Х Х 100 %КС2 КИ2   |

где КС1 – это общее количество устойчивых корреляционных связей между элементами иммунной системы практически здоровых лиц (группа контроля); КС2 – это общее количество устойчивых корреляционных связей между элементами иммунной системы в группе (группах) сравнения; КИ1 – количество прямых корреляционных связей между элементами иммунной системы в группе (группах) сравнения; КИ2 – количество обратных корреляционных связей между элементами иммунной системы в группе (группах) сравнения.

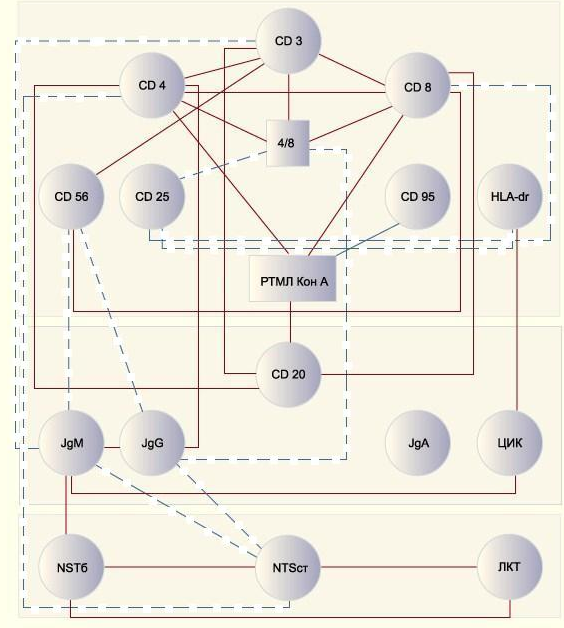

На основании математического анализа и обработки полученных данных были построены корреляционные модели иммунной системы всех категорий обследованных. Установлено, что величина ИДИС находится в прямой зависимости с уровнем иммунозависимой патологии у людей, проживающих в условиях воздействия химического загрязнения среды обитания. Данный показатель может служить одним из объективных критериев выявления признаков формирования токсического процесса на уровне популяции. Корреляционная матрица нормально функционирующей иммунной системы (группа контроля) представлена на рисунке 7.

Рисунок 7. Структура устойчивых корреляционных связей ИС практически здоровых людей (контрольная группа). Сплошные соединительные линии между элементами – прямые связи, прерывистые – обратные.

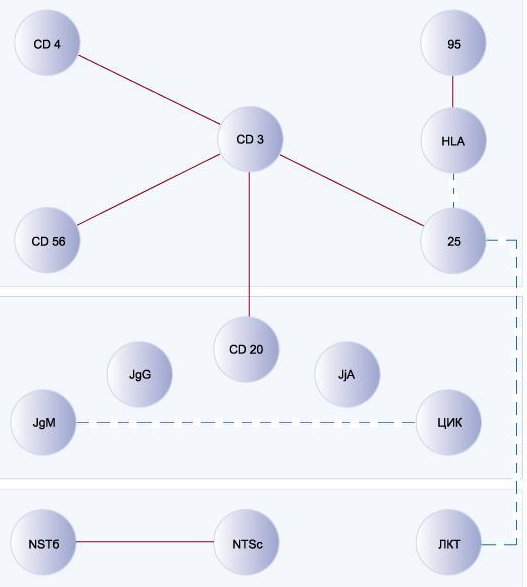

Картина корреляционной матрицы ИС людей при наиболее длительном воздействии комплекса факторов химически опасных объектов (более 10 лет) показала, что количество устойчивых связей в 3,4 раза меньше, чем в контрольной группе (рисунок 8).

Рисунок 8. Структура межэлементных корреляционных связей ИС лиц проживающих в условиях воздействия химических факторов более 10 лет. Сплошные соединительные линии между элементами – прямые связи, прерывистые – обратные.

Таким образом, новый подход к оценке состояния иммунной системы людей, подвергающихся экологическому воздействию комплекса факторов химической опасности, основанный на анализе структуры межэлементных устойчивых корреляционных связей с использованием расчетной величины индекса дезинтеграции иммунной системы позволяет получить достаточно полное и объективное представление о структурно-количественном и функциональном состоянии системы иммунитета при выполнении иммуноэпидемиологических обследований. Динамика ИДИС может выступать в качестве критерия прогноза течения токсического процесса на популяционном уровне.

Выводы

- Большинство объектов окружающей среды на территории поселка Красный Бор загрязнено химическими веществами различных классов опасности. Превышение ПДК наиболее опасных приоритетных загрязнителей (тяжелые металлы, полиароматические углеводороды, фенолы и др.) в накопительных средах (снег, почва, вода) составляет от 1,5 до 37 раз.

- У людей, проживающих в условиях пролонгированного воздействия неблагоприятных экологических факторов химической природы, отмечается снижение содержания циркулирующего пула зрелых Т-лимфоцитов. Изменение субпопуляционной структуры заключается в снижении относительного и абсолютного содержания Т-лимфоцитов с фенотипами CD3+, CD4+ и CD8+ при синхронном увеличении в структуре ИКК количества NK (CD56+) клеток. При этом степень выраженности нарушения клеточного звена иммунитета находится в прямой зависимости от длительности ксенобиотического воздействия.

- Характер митогенно-миграционной реакции ИКК на приоритетные загрязнители изменяется прямопропорционально времени проживания на загрязненной территории с увеличением доли лиц с патологическим типом клеточной реакции (РТМЛ). Изменения числа лиц, имеющих выраженные признаки сенсибилизации приоритетным загрязнителем среды обитания, зависит от типа соединения, которым обусловлено изменение иммунной реактивности.

- Структура анамнестической заболеваемости населения, подвергающегося пролонгированному воздействию неблагоприятных экологических факторов химической природы, характеризуется резко увеличенным представительством частых респираторных вирусных инфекций (более чем в 20 раз), рецидивирующего герпеса (более чем в 10 раз), аллергических заболеваний (более чем в 5 раз) и заболеваний ЛОР органов аллергического генеза (более чем в 4 раза), а ее уровень зависит от времени постоянного проживания в условиях загрязнения среды обитания.

- В условиях пролонгированного ксенобиотического воздействия, как проявление токсического процесса на системном и организменном уровнях, формируются разнонаправленные изменения отдельных показателей иммунной системы, приводящие к ее дезинтеграции с утратой большинства устойчивых межэлементных корреляционных связей и сопровождающиеся аллобиозом.

- Достаточно информативным иммуноэпидемиологическим критерием для оценки проявлений токсического процесса на популяционном уровне является расчетная величина, определенная, как индекс дезинтеграции иммунной системы (ИДИС).

Практические рекомендации

При выполнении иммуноэпидемиологических исследований у лиц, проживающих в условиях химического загрязнения рекомендовано:

1. На первом (скрининговом) этапе в амбулаторно-поликлинических условиях проводить: анкетный опрос с применением стандартной карты для выявления признаков или синдромов иммунологической недостаточности, клиническое исследование крови (с подсчетом лейкоцитарной формулы) и оценку индивидуальной чувствительности иммунной системы к приоритетным ксенобиотикам по уровню миграционной активности клеток (РТМЛ).

2. Лиц, по данным анкетного опроса имеющих выраженные клинические признаки ИН, патологический тип РТМЛ на стандартные митогены или токсиканты, или изменения 2-х и более скрининговых лабораторных показателей, направлять в специализированное лечебное учреждение для углубленной оценки состояния иммунной системы.

3. На заключительном этапе иммуноэпидемиологического мониторинга в качестве дополнительного экспертного критерия заключения о формировании токсического процесса на популяционном уровне необходимо использовать комплексную оценку состояния иммунной системы с расчетом величины «Индекса дезинтеграции иммунной системы» (ИДИС) по предложенной методике. Увеличение ИДИС более 40% свидетельствует о значительных нарушениях структурно-функциональной организации иммунной системы, и при наличии клинических проявлений иммунопатологии служит основанием для постановки вопроса о проведении иммунокоррекции.

4. Для раннего выявления признаков формирования токсического процесса на системном, организменном и популяционном уровнях необходимо более широкое внедрение скрининговых иммунологических методов в практику работы амбулаторно-поликлинического звена.

5. Для оценки состояния иммунной системы людей, длительное время проживающих в условиях химического загрязнения, следует использовать предложенную модифицированную схему иммуноэпидемиологического мониторинга. Кратность обследований определяется индивидуально для каждой категории лиц (в зависимости от уровня загрязненности территории и спектра приоритетных токсикантов), но не реже 1 раза в год в период амбулаторно-поликлинического обследования.

6. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы для совершенствования учебно-методического процесса при подготовке и усовершенствовании врачей различных специальностей (профпатологов, токсикологов, иммунологов и др.).

список основных работ,

опубликованных по теме диссертации

1. Голубков А.В. Специфика формирования системы стандартизации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий медицинской службы ВС РФ / А.В. Голубков, А.Е. Куликов // Военная профилактическая медицина. Проблемы и перспективы: труды 1–го съезда военных врачей медико-профилактического профиля ВС РФ. – СПб., 2002. – С. 155.

2. Цимбал Ф.А. Пупиллометрия как метод диагностики донозологического статуса в экстремальных ситуациях / Ф.А. Цимбал, М.В. Цимбал, А.С. Куприянов, А.В. Голубков, Н.В. Штейнберг // Донозология–2008. Методологические и методические проблемы изучения донозологического статуса в экстремальных условиях: материалы 4-ой международной научной конференции. – СПб., 2008. – С. 143–145.

3. Цимбал Ф.А. Комплексное применение методов пупиллометрии и определения активности холинэстераз для установления факта поражения токсичными химикатами антихолинэстеразного действия / Ф.А. Цимбал, А.С. Куприянов, А.В. Голубков, Н.В. Штейнберг // Вестник Санкт-Петербургской Государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова. – 2008. – № 4 (29). – С. 106–109.

4. Петленко С.В. Иммунологические методы в проблеме обеспечения химической безопасности / С.В. Петленко, Е.Г. Богданова, М.Б. Иванов, А.В. Голубков // Химическая безопасность Российской Федерации в современных условиях (Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции / под общей редакцией д.м.н., профессора В.Р. Рембовского и д.м.н. профессора А.С. Радилова). – СПб.: ООО «Издательство Фолиант», 2010. – С. 115–116.

5. Петленко С.В. Специфическая терапия нарушений иммунной системы, индуцированных профессиональным воздействием комплекса факторов предприятий по захоронению и уничтожению промышленных токсичных отходов / С.В. Петленко, Е.Г. Богданова, М.Б. Иванов, А.В. Голубков // Химическая безопасность Российской Федерации в современных условиях (Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции / под общей редакцией д.м.н., профессора В.Р. Рембовского и д.м.н. профессора А.С. Радилова). – СПб.: ООО «Издательство Фолиант», 2010. – С. 351–352.

6. Петленко С.В. Допрививочная иммунокоррекция детей, проживающих в санитарной защитной зоне предприятия по захоронению и уничтожению промышленных токсичных отходов / С.В. Петленко, Е.Г. Богданова, М.Б. Иванов, А.В. Голубков // Химическая безопасность Российской Федерации в современных условиях (Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции / под общей редакцией д.м.н., профессора В.Р. Рембовского и д.м.н. профессора А.С. Радилова). – СПб.: ООО «Издательство Фолиант», 2010. – С. 352–354.

7. Петленко С.В. Применение препарата «Тимоген» для профилактики нарушений иммунной системы у сотрудников химически опасных предприятий / С.В. Петленко, Е.Г. Богданова, М.Б. Иванов, А.В. Голубков // Достижения науки и практики в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия ВС РФ: труды 3–го съезда военных врачей медико–профилактического профиля ВС РФ. – СПб., 2010. – С. 247–248.

8. Петленко С.В. Новый подход к интегральной оценке иммунной системы человека в условиях воздействия комплекса факторов химически опасных объектов / С.В. Петленко, С.П. Лось, М.Б. Иванов, Е.Г. Богданова, А.В. Голубков, С.Б. Комнатный, Л.В. Пикалова // Medline.ru. – 2010. – Т.11 (ст. 17). – С. 195–216. – Режим доступа: http//www.medline.ru, свободный.

9. Голубков А.В. Методология иммуноэпидемиологических исследований при профессиональном и экологическом воздействии факторов химической опасности / А.В. Голубков, С.В. Петленко, М.Б. Иванов, Е.Г. Богданова, Д.А. Синячкин, Л.В. Пикалова // Medline.ru. – 2011. – Т.12 (ст. 3). – С. 21–31 – Режим доступа: http//www.medline.ru, свободный.