Книга из серии • 100 великих* рассказывает о самых знаменитых в мире режиссерах театра и кино

| Вид материала | Книга |

СодержаниеГригорий михайлович козинцев |

- Рудольф Константинович Баландин 100 великих богов 100 великих c777 all ebooks com «100, 4831.44kb.

- Описание: Эта книга, продолжает серию "100 великих", рассказывает от истории самых, 8742.5kb.

- Книга рассказывает о самых знаменитых из богов, которым поклонялись в прошлом, а отчасти, 447.08kb.

- Книга «100 великих психологов» вполне могла бы называться иначе. Например, «200 великих, 5140.63kb.

- Книга «100 великих психологов» вполне могла бы называться иначе. Например, «200 великих, 5101.42kb.

- Сказы новогоднего леса впервые! В ряде спектаклей участвует, 22.95kb.

- Надежда Ионина, 6449.99kb.

- Язык: русский количество томов:, 9829.96kb.

- Фестиваль самодеятельного студенческого творчества «студенческая весна», 429.17kb.

- Которая касается самых известных научных открытий, произошедших за последние 100 лет, 24.63kb.

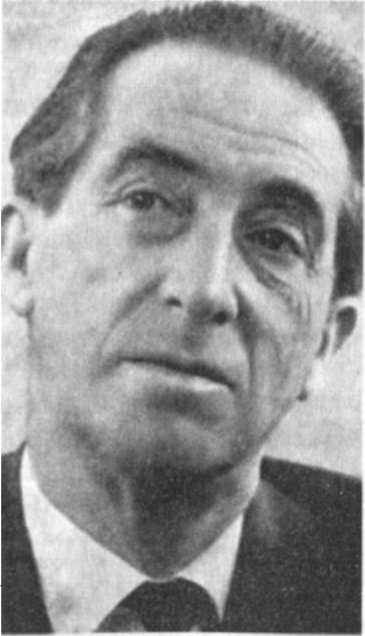

ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КОЗИНЦЕВ

(1905-1973)

Русский советский режиссер, сценарист, педагог. Фильмы: «Чертово колесо» (1926), «Шинель» (1926), «С.В.Д.» (1927), «Новый Вавилон» (1929),

«Одна» (1931), трилогия о Максиме

(1934-1939), «Дон Кихот» (1957), «Гамлет» (1964), «Король Лир» (1971) и др. Спектакли: «Король Лир» (1941), «Отелло» (1943), «Гамлет» (1954).

Григорий Козинцев родился 9 (22) марта 1905 года в семье киевского врача Михаила Исааковича и его супруги Анны Григорьевны.

В 1919 году Григорий начал обучаться живописи, сначала в Москве, потом в Петербурге. В эти годы он расписывал агитпоезда, участвует в оформлении спектаклей и пробует свои силы в режиссуре.

Вместе со своим другом, молодым одесситом Леонидом Траубергом, Козинцев искал свои пути к новому искусству. 5 декабря 1921 года на диспуте в петроградской Вольной комедии друзья выступили с провозглашением течения «эксцентризм». Практическая программа эксцентризма опиралась на «низкие», уличные жанры, — цирк, бокс, мюзик-холл, детектив. Прославлялись цирковые аттракционы и чертовы колеса, ритм чечетки, звонкие затрещины рыжего, «поучающие подрастающее поколение подлинному темпу эпохи».

9 июля 1922 года начинает работать Фабрика Эксцентрического Актера (ФЭКС) — театральная мастерская, сочетавшая обучение актеров с постановкой спектаклей.

Премьера первой постановки ФЭКСа «Женитьба» состоялась 25 сентября 1922 года на сцене Петроградского Пролеткульта. Комедия классика была пародирована приемами цирка и эстрады, а сюжет стал детективным.

После постановки второй пьесы — «Внешторг на Эйфелевой башне» (1923) — Козинцев и Трауберг обратились к кино.

Фильмы «Похождения Октябрины» (1924) и «Мишки против Юденича» (1925) в изобилии содержали эксцентрические трюки и цирковые номера.

В 1925 году начинается многолетнее сотрудничество и крепкая дружба Григория Козинцева с художником Евгением Енеем и кинооператором Андреем Москвиным.

Этапной для ФЭКСа стала постановка «Шинели» (1926). Сценарий по рассказам Н.В. Гоголя «Шинель» и «Невский проспект» написал Юрий Тынянов.

В августе 1927 года Козинцев начинает преподавать в Ленинградском институте сценических искусств, в который влилась киномастерская ФЭКС.

В начале следующего года вместе с Траубергом он отправляется в Берлин и Париж для знакомства с кинотехникой Запада. В Париже они снимали кадры для своего нового фильма «Новый Вавилон» (1929): химер над городом, панорамы старинных улиц; наклонив при съемке камеру набок, изобразили падение Вандомской колонны.

Начиная с немого «Нового Вавилона», для сопровождения которого в кинотеатрах была написана музыка, закрепилось творческое содружество Козинцева с композитором Дмитрием Шостаковичем.

Следующее десятилетие Козинцев и Трауберг полностью посвятили работе над трилогией о Максиме, вошедшей в золотой фонд киноклассики («Юность Максима», 1935, «Возвращение Максима», 1937, «Выборгская сторона, 1939). В центре историко-революционной эпопеи стоял образ рабочего парня с питерской окраины. Исполнение роли Борисом Чирковым, полное обаяния, юмора и человечности, сделало Максима любимым героем советских зрителей.

Долго не могли найти песню для главного героя. Ежедневно ассистенты приводили из пивных города гармонистов, разыскивали дряхлых эстрадников. И вот однажды подвыпивший гармонист заиграл вальс, затянув: «Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой. Крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть». Козинцев сразу понял, что это именно та песня, которую они так долго искали.

Перед самой войной Козинцев выпускает в Большом драматическом театре имени Горького «Короля Лира», а в 1944 году в Пушкинском — «Отелло». Декорации к спектаклям делал художник Н. Альтман. Музыку к «Королю Лиру» написал Шостакович, к «Отелло» — Г. Свиридов.

«На сцене было некое расширенное универсальное средневековье, поднятое до значения старой истории вообще, — писал о постановке «Короля Лира» Н.Я. Берковский. — [...] Спектакль Большого драматического театра дает живописного, зрительного Шекспира и дает весь мрак и ужас его трагедии».

В военные годы Козинцев выпускал короткометражные сюжеты «Боевых киносборников», поставил вместе с Траубергом фильм «Простые люди» (1945, выпуск на экран 1956). Пришлось работать в эвакуации в Алма-Ате. С кем он только тогда не трудился вместе: с Самуилом Яковлевичем Маршаком, Л. Арнштамом, В. Пудовкиным, Г. Рап-папортом...

Послевоенные работы Козинцева — историко-биографические фильмы «Пирогов» (1947) и «Белинский» (1950, вып. 1953) против воли режиссера подвергались бесконечным поправкам и переделкам. Авторский стиль и замысел нивелировались. Труд режиссера становился бесцельным.

В начале 1950-х годов Козинцев перестал быть кинематографическим служащим и стал театральным «договорником». Академический театр драмы имени Пушкина поручил ему постановку «Гамлета».

Пожалуй, это были счастливейшие дни в жизни Козинцева. Вместе с семьей он жил на небольшой даче в Комарове под Ленинградом. Григорий Михайлович просыпался в шесть часов утра и тихо, чтобы не разбудить жену и маленького сына, брался за работу. Он читал Шекспира и книги о Шекспире. Собирались главы собственной книги «Наш современник Вильям Шекспир», сразу же появились и контуры будущего фильма.

31 марта 1954 года, впервые после многих лет отсутствия в репертуаре, «Гамлет» был показан зрителям. Главную роль исполнял Б. Фрейндлих.

Премьера прошла с успехом, но, по признанию Козинцева, работа над «Гамлетом» для него только начиналась.

Однако судьба сделала неожиданный поворот. Сергей Васильев, ставший директором «Ленфильма», пригласил к себе Козинцева, с которым давно дружил, и объявил: «В план экранизации классики включен «Дон Кихот». Ты должен снять этот фильм».

Так состоялось возвращение Козинцева в кино. Он записывает в дневнике: «Дон Кихот» — баллада о нищем... Как бы сделать этот фильм не просто реалистичным, но и поэтическим, народно-эпическим. А может быть, есть и моменты сгущения гротеска, буффонады и патетики».

Прежде чем приступить к съемкам, почти полгода Козинцев ежедневно встречался с актерами Черкасовым (Дон Кихот) и Толубеевым (Санчо Панса). Чтобы выстроить сцену, режиссеру приходилось исполнять остальные роли. Он даже рычал, когда дело доходило до льва. «Мы не репетировали будущих кадров (они омертвели бы до съемки), а входили в духовный мир героев; создавали питательную среду ассоциаций;. пробовали — в наметке — средства выражения».

Фильм «Дон Кихот» (1957) Козинцева получил высокую оценку во всем мире. Испанцы называли его самой испанской из всех многочисленных киноверсий этого романа.

В 1958 году Григорий Михайлович присутствует на премьерах фильма в Западном Берлине, ФРГ, Нидерландах, Бельгии. Он записывает в,. дневнике: «Брюссель. 25. [...] Кино. Неоновый вопль. Тошно уже от фотографий: шприц, воткнутый в ляжку. Слишком большое все: груди,, буквы, пистолеты. Рок-н-ролл. Девка в тигровом трико. Вокруг давка, парней, обнаженных до пояса. Груди, мяса, ляжки, кулаки, мышцы, л

Ненависть к такому кино. Как прекрасны старые камни Европы. Мудрость пражских часов».

Козинцев много ездил по миру. Возглавлял делегацию советских кинематографистов на Неделе советского кино в Англии. Посетил Мексику, затем, по приглашению фирмы «Юнайтед Артисте», Голливуд. Участвовал в работе XIII Каннского фестиваля в качестве члена жюри («Жорж Сименон тогда был нашим председателем, моим соседом по столу был Генри Миллер — автор «Тропика Рака»).

Последние годы жизни Козинцев отдал Шекспиру. Фильмы «Гамлет» (1964) и «Король Лир» (1971) стали событием в советском и мировом кинематографе.

Постановки «Гамлета» Козинцев добивался долгие годы. Высокие чиновники недоумевали: «В мире уже сняли шестнадцать «Гамлетов», зачем еще один?» Но министр культуры Е. Фурцева в конце концов разрешила запустить картину в производство, правда, поставила условие: фильм должен быть цветной.

30 марта 1964 года художественный совет и дирекция «Ленфильма» принимают фильм «Гамлет». Режиссер Сергей Герасимов отмечает: «Это было постижение шекспировских мыслей о мире, о борьбе добра и зла, о трагизме этого столкновения, о неизбежности победы доброго начала. Таково было свойство мышления Козинцева — он никогда не довольствовался верхним слоем сюжета, но вскрывал потаенные, глубинные пласты, открывал в них общечеловеческий, всегда современный смысл». Роль Гамлета стала одной из лучших в творчестве великого актера Иннокентия Смоктуновского.

24 апреля состоялась московская премьера «Гамлета», а 3 мая Козинцев представил фильм в кинотеатре «Одеон» в Лондоне во время празднования 400-летия со дня рождения Шекспира.

В июне — ноябре режиссер присутствует на премьерах картины «Гамлет» и принимает участие в работах кинофестивалей в Испании (Сан-Себастьян), Чехословакии (Прага), Италии (Венеция), США (Нью-Йорк), ФРГ (Висбаден), Польше (Варшава). 14 ноября он выступает в Париже на юбилейной Шекспировской сессии ЮНЕСКО. Всего же в 1 964— 1966 годах «Гамлет» Козинцева собрал на различных Международных и всесоюзных фестивалях более трех десятков призов и наград. 22 апреля 1965 года Козинцеву была присуждена Ленинская премия.

Окрыленный успехом, Григорий Михайлович начинает работу над сценарием фильма «Король Лир». Каким ему виделся герой трагедии? «Лир — самый старый из всех; он — живой анахронизм, человек прошлой эпохи. Он и в давно прошедшем и в настоящем. Его внутреннюю жизнь отличает испепеляющая одержимость: и полная слепота тирании, и мучительное прозрение, совершенное отрицание всего, во что он верил, что было основой его жизни. Прозрение приходит не только через страдание, но и через иронию; ирония сдувает пустые представления о величии власти... »

Фильм «Король Лир» вышел на экраны в январе 1971 года. В главной роли снялся замечательный актер Юрий Ярвет. И вновь — всемирное признание. «Король Лир» отмечен премиями на кинофестивалях в Тегеране, Чикаго, Лондоне, Сорренто...

Для англичан Козинцев был одним из самых авторитетных шекс-пироведов, они поражались той глубине и верности оригиналу, которыми отмечены его «Гамлет» и «Король Лир». Не случайно в июне 1972 года Козинцева пригласили на закладку нового здания театра «Глобус» в Лондоне.

Творчеству великого английского драматурга посвящены его книги «Наш современник Вильям Шекспир» (1962) и «Пространство трагедии» (1973), написанная в форме дневника режиссера. Кроме того, перу Козинцева принадлежат исследования творчества С. Эйзенштейна, Ч. Чаплина, В. Мейерхольда. Он автор монографии «Глубокий экран» (1971).

Много времени Григорий Михайлович отдавал преподавательской работе: сначала во ВГИКе (1941 — 1964), а затем в мастерской на «Ленфильме» (1965 — 1971). Среди его учеников режиссеры Э. Рязанов, С. Ростоцкий, И. Авербах, Ю. Клепиков, В. Катанян, В. Дор-

м

ан и многие другие.

, Григорий Михайлович прекрасно разбирался в литературе, поэзии живописи, театре. Он был человеком не только умнейшим, но и необычайно чутким душевно...

Летом 1972 года он пишет другу: «Я только что вернулся из Венеции, где была 7-дневная... только спокойнее!., сессия, посвященная ФЭКСу. Ей-богу! Профессора из Рима, Милана, Палермо, фильмы от «Чертова колеса» и т.д.

В первых числах мая 1973 года с режиссером случился инфаркт, его перевезли из Комарово в Ленинград. Жена Валентина Георгиевна неотлучно находилась при нем.

11 мая 1973 года Григория Михайловича Козинцева не стало. Смерть прервала начатую им постановку «Гоголиады» — замысел кинематографической сюиты на темы «Петербургских повестей». Режиссера похоронили на Литераторских мостках на Волковом кладбище в Ленинграде.

лукино ВИСКОНТИ

(1906-1976)

Итальянский режиссер театра и кино. Фильмы: «Земля дрожит» (1948), «Рокко и его братья» (1960), «Гибель богов» (1969), «Смерть в Венеции» (1971), «Семейный портрет в интерьере» (1975) и др. Спектакли: «Трамвай «Желание» (1949), «Три сестры» (1952), «Вишневый сад» (1965) и др.

Лукино Висконти родился 2 ноября 1906 года в Милане. Его отец, герцог Джузеппе Висконти ди Модроне, любил искусство и заслужил признание как театральный меценат. Мать, Карла Эрба, происходила из богатого семейства, добившегося господства в фармацевтической промышленности Милана.

Семеро детей Висконти занимались иностранными языками, спортом, музыкой. Отец воспитывал их в строгих и твердых правилах. Лукино учился игре на виолончели, а также композиции. Его любимым писателем был Шекспир. Еще одним увлечением стал театр Ла Скала.

В 1936 году Висконти по рекомендации Коко Шанель устроился ассистентом (по другим сведениям — бутафором) в группу Жана Ренуара, снимавшего фильм «Загородная прогулка». Работа у Ренуара. Это было начало режиссерского пути Лукино. Тогда же началось его сближение с коммунистами.

Свой первый фильм «Одержимость» («Наваждение») по роману Джеймса Кейна «Почтальон звонит дважды» Висконти снял в 1942 году. Это история любовной страсти, преступления и возмездия.

Вскоре Висконти оказался в рядах антифашистского Сопротивления. Он укрывал в своем доме людей, преследуемых фашистами, помогал солдатам союзнических армий бежать из немецкого плена. В Риме Лукино был арестован гестапо и чудом избежал казни. В 1945 году он вместе с другими кинематографистами выпустил документальный фильм в память об антифашистском Сопротивлении — «Дни славы».

Еще до окончания войны Висконти развил бурную деятельность как режиссер театра: с января 1945 по февраль 1947 года он поставил на различных сценах Италии одиннадцать драматических спектаклей. В 1946 году он сформировал собственную труппу с постоянной резиденцией в римском театре «Элизео». Его «Элизео» просуществовал двенадцать лет, став первым итальянским режиссерским театром, выдержавшим испытание временем. Наряду с Джорджо Стрелером, Висконти стал основоположником режиссерского театра в Италии.

Начинал Висконти как вождь театрального натурализма. По словам самого Висконти, в его прославленных спектаклях 1940-х годов «... у зрителей возникло ощущение чего-то совершенно нового, небывалого. Непривычная реалистичность постановки и исполнения буквально сразила их: так бывает в школе, когда все стирается с доски и пишется заново. Никто не представлял себе, что можно играть настолько правдиво».

Задумав новый фильм, в 1947 году Лукино Висконти отправился на Сицилию, в старинный рыбацкий поселок Ачи Трепеща, где когда-то происходили события, пересказанные в романе Верги «Семья Малаво-лья». Его ассистентами стали Франческо Рози и Франко Дзефирелли.

Сценария не было — фильм создавался по сюжету романа. Вместо профессиональных актеров в картине снимались жители местечка: рыбаки, девушки, батраки, каменщики, торговцы рыбой. Говорили они на сицилийском диалекте. Итальянский язык в Сицилии — не язык бедняков» Висконти добивался того, чтобы экранная жизнь его сицилийских героев представляла естественное продолжение их реальной жизни.

Съемки продолжались полгода. Исчерпав бюджет, Висконти продал часть семейных картин и драгоценностей и довел работу до конца...

В августе 1948 года фильм «Земля дрожит» был представлен зрителям на Венецианском кинофестивале. Картина поразила всех необычайным сочетанием правдивости и высокого поэтического достоинства. Искусство неореализма достигло в ней одной из своих вершин.

В 1950-х годах Лукино Висконти успешно сочетал работу в театре и кино. Сценарий трагикомедии «Самая красивая» (1951) ему помогали писать Франческо Рози и новый соавтор — Сузо Чекки д'Амико, которая станет одним из самых близких друзей и верных соратников ре. жиссера. В «Самой красивой» убедительно сыграла актриса Анна Маньяни, создавшая образ чистосердечной, наивной женщины.

Снимая кино, Висконти черпал вдохновение в театре. Поставив «Весталку» Спонтини в Ла Скала, он создает «костюмный» фильм «Чувство» (1954). Это история безумной любовной страсти с жестоким финалом из жизни аристократов.

После этого он осуществил ряд успешных оперных постановок в Ла Скала с участием Марии Каллас. «Травиата» (1955) Верди стала крупнейшим событием в музыкальной жизни. Висконти еще не раз будет обращаться к творчеству великого итальянского композитора. Среди любимых опер режиссера — «Дон Карлос» и «Макбет».

В драматическом театре висконтиевский натурализм со временем приобрел физиологический оттенок. Болезненной страстью были про-' никнуты спектакли по миллеровской пьесе «Вид с моста» (1958) и «Фрекен Юлия» (1957) Стриндберга, а также запрещенная цензурой за безнравственность «Ариальда» по пьесе Тестори (1961). Исполнительница главной роли Рина Морелли замечательно «передала горечь, ярость, истерические кризисы старой девы, преследуемой воспоминаниями об умершем женихе, а Паоло Стоппа — вульгарность и грубость ее нового избранника».

Однажды в беседе с журналистами Висконти обмолвился о замысле фильма «из жизни молодых боксеров». Героями его новой работы стали крестьяне, выходцы из нищей Лукании, отправившиеся искать лучшую жизнь. В роли всепрощающего Рокко Паронди снялся молодой Ален Делон. Картину «Рокко и его братья» (1960) смотрела вся Италия!

Висконти обладал сложным характером. «Дух противоречия», «непреклонность», «постоянный вызов самому себе» — так обозначила Сузо Чекки д'Амико его черты.

Искусство работы с актером он сравнивал с умением находить подземные воды. «Лукино фактически подменял актеров, подолгу объяснял реплики, задавал интонацию, сам декламировал и проигрывал эпизоды», — говорил в одном из интервью Микеланджело Антониони.

Висконти предоставлял полную свободу Анне Маньяни, а на Мар-челло Мастроянни кричал и ссорился с ним. Он в совершенном безмол-' вии проводил съемочные дни с Дирком Богардом и по-доброму шутил насъемках с Роми Шнайдер. С Паоло Стоппой и Риной Морелли у него было полное взаимопонимание и единомыслие, не только в работе, но и в жизни вообще.

Микеланджело Антониони говорил, что «фильмы Висконти отличаются силой и плавностью повествования: у него потрясающее уме-, ние развивать характер персонажа в процессе рассказа». Эти слова в

полной мере можно отнести к картине режиссера «Туманные звезды большой Медведицы... » (1965), в которой Висконти обращается к современной теме: брат и сестра мстят за погибшего отца убийце, ставшему их отчимом, и матери, пособнице преступления.

В это же время он ставит в театре для труппы Морелли — Стоппа чеховский «Вишневый сад» (1965). Висконти заявил, что это будет спектакль о кризисе одного семейства, более того, между его последним фильмом «Туманные звезды Большой Медведицы» и «Вишневым садом» есть много общего: их объединяет именно тема семейного кризиса. «Только сюжет моего фильма трагичен, — уточнял режиссер, — а сюжет пьесы Чехова совсем напротив, хотя все в театре думают иначе. Даже Станиславский не понял в этом отношении Чехова... Я же буду придерживаться указаний, которые дал автор в письмах к первому постановщику... Для Чехова эта его последняя пьеса была не столько драмой, сколько комедией».

После «Вишневого сада» Лукино Висконти практически распрощался с театром.

В последний период жизни он все чаще обращался к немецкой литературе, музыке, истории и даже совершил путешествие по Баварии и Австрии. О том, что Висконти прекрасно знал и понимал немецкую культуру, убедительно свидетельствуют созданные на протяжении пяти лет фильмы «Гибель богов» (1969), «Смерть в Венеции» (1971), «Людвиг» (1973). Критики назвали их «немецкой трилогией» Висконти.

Сначала он обратился к событиям, происходившим в Германии сразу после установления нацистского режима. Фильм был назван, как опера Вагнера: «Гибель богов». «Я делаю эту картину для поколений, которые не знают, что такое нацизм, — говорил режиссер. — Молодые должны усвоить, что непротивление злу приводит к его абсолютизации. Нацистские оргии массовых убийств были чудовищны, и я хотел передать воистину апокалипсический ужас происходящего».

Второй фильм «Смерть в Венеции» был снят по известной новелле Томаса Манна в 1971 году и удостоен премии Каннского фестиваля.

Завершал «немецкую трилогию» фильм «Людвиг» — о короле Баварском, ставшем олицетворением тщетных попыток создать «царство Красоты». Висконти любил рассказывать истории поражений, описывать одинокие души, судьбы, разрушенные реальностью.

Висконти довел съемки до завершения, когда 27 июля 1972 года у него случился удар. Перед этим Лукино чувствовал себя так, как чувствует себя человек после нормального трудового дня, с учетом той нестерпимой жары, которая стояла в Риме, и того, что было выкурено исключительно много сигарет.

В результате инсульта его тело оказалось частично парализованным. Висконти был доставлен в Цюрих, но, не завершив курс лечения, он с согласия врачей покинул клинику, чтобы на вилле своей сестры заняться монтажом «Людвига»,

Режиссер мечтал превратить «немецкую трилогию» в тетралогию экранизировав «Волшебную гору» Томаса Манна, и таким образом завершить кинематографическую карьеру.

Но сначала он поставил камерный фильм с немногими персонажами. Главные роли в нем исполнили Берт Ланкаетер, Хельмут Бергер а Сильвана Мангано. Осенью 1974 года «Семейный портрет в интерьере» был завершен и в откликах на него зазвучали одни и те же слова: фильм-завещание. Его герой — интеллектуал, старый Профессор, который уходит в себя, предпочитая общению с людьми коллекционирование картин.

Висконти был вынужден оставить работу после того, как упал и сломал шейку бедра. Снова невозможность передвигаться, снова кресло-коляска. В его квартире постоянно находились родные и друзья, здесь же, рядом с ним, были любимые книги и музыкальные записи.

Сильнейшая простуда ускорила конец. Лукино Висконти ушел из жизни 17 марта 1976 года. Он успел провести съемки «Невинного» по; роману Д'Аннунцио. «Это был фильм Лукино Висконти» — такой надписью завершили картину его друзья. Великий режиссер хотел, чтобы на его надгробии было начертано: «Он обожал Шекспира, Чехова и Верди».