«Российский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»

| Вид материала | Автореферат |

- «Российский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению, 568.86kb.

- «Российский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению, 545.1kb.

- «Сибирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению, 927.55kb.

- Кубанский государственный медицинский университет федерального агентства по здравоохранению, 821.27kb.

- «Казанский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению, 863.64kb.

- «Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского Федерального, 378.09kb.

- Гепатопротекторные свойства флавоноидов (фармакодинамика и перспективы клинического, 671.3kb.

- «ультразвуковая диагностика кишечной непроходимости» 14. 00. 27 хирургия, 401.81kb.

- «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова Федерального, 241.22kb.

- Программа подготовки аспирантов по кардиологии составили: д м. н., профессор, 643.17kb.

В группах пациенток с ХАГ и анамнезом ГАГ преобладали женщины с избыточной массой тела: 53,3% и 64%, соответственно (Таблица 11). При определении показателей липидного спектра в исследуемых группах не было выявлено отклонений от референтных значений. Уровень гликемии натощак не превышал нормальных величин. Корреляционный анализ обнаружил статистически значимые взаимосвязи между показателями ИМТ и уровнем ТГ (r=0,57), ЛПНП (r=0,58) в группе пациенток с ХАГ, что отражает общность патогенетических механизмов в обмене жировой ткани и липидного спектра и согласуется с данными литературы [Kaplan M, 1991]. Межгрупповые отличия были выявлены по уровню мочевой кислоты: в группе пациенток, имевших ГАГ в период беременности, показатели были статистически значимо повышены, но не превышали референтных значений - 275,8±9,3 мкмоль/л против 216,7±21,5 мкмоль/л, p<0,01. Нарушение пуринового обмена, маркером которого является уровень мочевой кислоты в сыворотке крови, ассоциируется с атеросклерозом, ожирением, сахарным диабетом [Джанашия П.Х., 2001, Кобалава Ж.Д., 2002] и концентрической гипертрофией миокарда ЛЖ [ссылка скрыта. et al., 2005]. Повышение уровня мочевой кислоты у женщин, перенесших ГАГ, демонстрирует общность патогенетических механизмов гестационных гипертензивных осложнений с АГ, ИБС, сахарным диабетом и отчасти объясняет ухудшение отдаленного сердечно-сосудистого прогноза у этих пациенток.

В группах пациенток с ХАГ и анамнезом ГАГ оценка состояния своего здоровья была снижена, однако отличия были статистически незначимы (ВАШ 59,0±10% и 63,4±3,8%, соответственно, против группы сравнения - 70,2±3,9%, NS). В исследуемых группах самочувствие пациенток зависело от ИМТ (r= -0,42, p<0,05) и от уровня АД (r=-0,57/- 0,57, p<0,05/ p<0,05).

Каждый из выявленных в группе с анамнезом ГАГ факторов (нарушение жирового обмена, повышение активности симпатической нервной системы, нарушения суточного профиля АД, склонность к периферическому вазоспазму, концентрическое ремоделирование миокарда, повышение уровня мочевой кислоты) способствует прогрессированию АГ с ранним развитием поражения органов-мишеней, атеросклероза и сахарного диабета. Полученные данные согласуются с опубликованными в литературе результатами исследований, демонстрирующих повышение риска развития АГ, инсультов, смерти у пациенток, перенесших гипертензивные осложнения в период беременности [Sibai B., 1996, Lindeberg S. et al., 1999, Smith G. et al., 2001, Malhotra M. et al., 2003, Wilson B.J., 2003].

Фаза V. Изучение течения АГ (состояния органов-мишеней, ассоциированных клинических состояний и метаболических нарушений) у женщин постменопаузального возраста, имевших гипертензивные состояния во время беременности (n=97) проводилось в сравнении с пациентками без осложненного гестационного анамнеза (n=114). Женщины с анамнезом ГАГ имели достоверно более высокий ИМТ (31,7±0,8 кг/м2 против 29,4 ±0,6 кг/м2, p<0,01). В группе пациенток с анамнезом ГАГ был диагностирован сахарный диабет 2-го типа у 46 (47%) женщин. В группе сравнения – у (10)9% пациенток (P=0,00001). ИБС была диагностирована у 34 (35%) женщин с анамнезом ГАГ и у 24(21%) женщин из группы сравнения, P=0,02. Относительный риск развития сахарного диабета при анамнезе ГАГ был увеличен в 5,4 раза (ОР=5,4; ДИ95%:2,8-10,9; Р=0,0005), ИБС – в 1,7 раз (ОР=1,7; ДИ95%:1,03-2,7; Р=0,03).

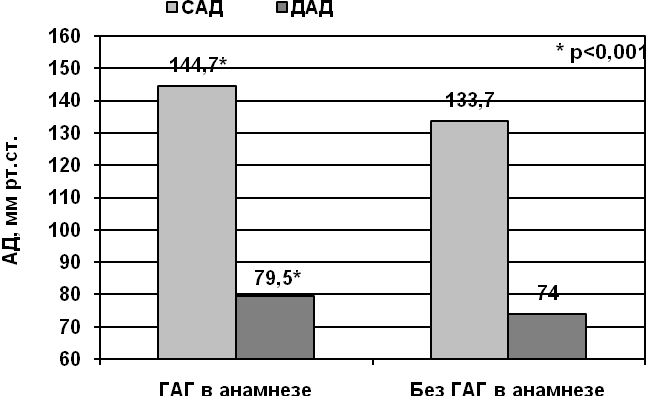

В группе пациенток с анамнезом ГАГ в сравнении с пациентками с неосложненым гестационным анамнезом уровень клинического АД был выше и составил в среднем 152,9±3,4/89,2±2 мм рт.ст. против 142,3±3,8/84±1,8 мм рт.ст., p<0,05, соответственно. В группе с анамнезом ГАГ регистрировались и более высокие показатели уровня среднего за сутки АД (рис. 8).

Рис. 8. Показатели среднесуточного АД в группах сравнения

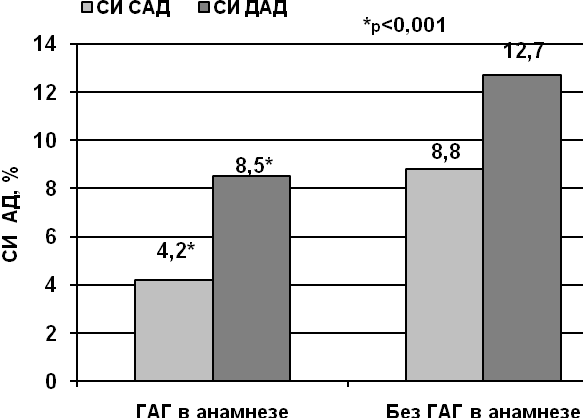

Суточный профиль АД в первой группе характеризовался значительными изменениями ритма с достоверно меньшим перепадом давления день–ночь (рис. 9). Большинство пациенток в этой группе имели нарушенный суточный ритм АД, в том числе 25% высокое ночное систолическое АД и 22% – диастолическое АД.

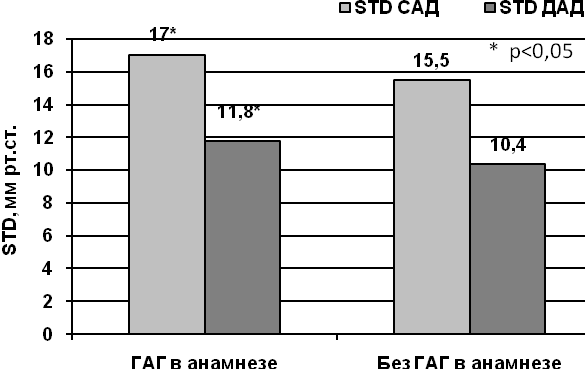

Для женщин с анамнезом ГАГ было характерно повышение вариабельности АД (рис. 10).

Рис. 9. Показатели суточного ритма АД, СИ – суточный индекс.

Рис. 10. Показатели вариабельности АД, STD – стандартное отклонение АД.

Достоверных отличий средних величин по данным ЭхоКГ (диаметра аорты, размеров левого предсердия, правого желудочка, КДР, КСР, толщины МЖП и ЗСЛЖ, а также величины относительной толщины стенок ЛЖ) в группах сравнения не было. В группе пациенток с анамнезом ГАГ ИММЛЖ был выше, чем в группе сравнения: 111,8±4,4 г/м² против 98,6±4,6г/м², P<0,05, соответственно. Гипертрофия миокарда ЛЖ одинаково часто выявлялась в обеих группах: 58% и 55%, соответственно, и почти у каждой второй была концентрический. Нарушение диастолической функции ЛЖ отмечалось чаще у пациенток анамнезом ГАГ (32% против 8,8%, P<0,001).

Нагрузочный тест на тредмиле был выполнен у 61 пациентки из группы ГАГ и у 59 из группы без ГАГ. Проба была положительной (ишемические изменения миокарда) у 31(50,8%) пациентки с анамнезом ГАГ и у 19(32,2%) женщин в группе сравнения (P=0,03). Средние показатели продолжительности нагрузки, восстановительного периода, уровень максимального АД в исследуемых группах достоверно не отличались.

Гиперхолестеринемия наблюдалась в обеих группах, пациентки с анамнезом АГ в период беременности имели статистически значимо более высокие показатели уровня ОХС - 6,4 ±0,8 ммоль/л против 5,4 ±1,1 ммоль/л в группе сравнения, p<0,01. Уровень ТГ, ХС ЛПВП в группах не отличался. Уровень гликемии натощак в группе пациенток с ГАГ был повышенным, нарушения углеводного обмена соответствовали критериям сахарного диабета у 46 (47%) пациенток в этой группе и только у 10(9%) из группы сравнения. Повышение показателей мочевой кислоты в этой группе не было статистически значимым.

У большинства пациенток когнитивные нарушения либо не выявлялись, либо соответствовали преддементным, то есть минимальным. Различий по группам не было выявлено. Отмечалась тенденция снижения общей оценки своего здоровья по ВАШ пациенток в группе с анамнезом ГАГ (53,4±11,6 % против 61,8±12,9 % в группе сравнения, P=0,1). В обеих группах показатели когнитивных функций отрицательно коррелировали с возрастом пациенток. В группе с анамнезом ГАГ показатели взаимосвязи возраста и когнитивной функции составили для MMSE r= - 0,74, p<0,05, для теста «Часы» r= - 0,68, p<0,05. В группе пациенток без анамнеза АГ в период беременности возраст коррелировал с показателями MMSE, r= -0,3, p<0,05, тест «Часы» - NS. Когнитивная функция в обеих группах не зависела от уровня АД. Нарушение когнитивной функции, как проявление органных нарушений при АГ, взаимосвязано с другими поражениями органов-мишеней. В группе пациенток с анамнезом ГАГ показатели индекса ММЛЖ отрицательно коррелировали с MMSE, r=-0,59, p<0,05, и результатами теста «Часы», r=-0,62, p<0,05. В группе женщин без анамнеза АГ в период беременности статистически значимая корреляция была выявлена между ИММЛЖ и MMSE, r=-0,51, p<0,05. Уровень суточного АД отрицательно коррелировал с ВАШ: в группе с анамнезом ГАГ r=-0,52/ -0,61, в группе без анамнеза ГАГ r= -0,6/ -0,59, соответственно, (p<0,05).

Фаза VI. Изучение эффективности и безопасности антигипертензивной терапии у женщин постменопаузального возраста в зависимости от наличия у них в период беременности гипертензиного синдрома проводилось с участием 61 пациентки с АГ, имевшей в анамнезе одни или более роды. Группы пациенток с анамнезом ГАГ и без гестационных нарушений были сопоставимы по уровню клинического АД (168,3±2,4/95,9±2,3 мм рт.ст. против 165,5±2,2/94,8± 2,4 мм рт.ст., NS) и суточного АД (147,8±2,9/83,3±1,9 мм рт.ст. против 145,1±2,1/80,9±1,7 мм рт.ст., NS). Нарушения суточного ритма АД чаще выявлялись у пациенток с анамнезом ГАГ. Суточный индекс в этой группе был достоверно снижен: 4,5±1,4/6,7±1,0% против 8,5±1,3/9,7±1,3%, соответственно, p<0,05. Через 4 недели монотерапии нифедипином нормализация АД клинического была достигнута у 15 (65%) пациенток в группе с анамнезом ГАГ и у 18 (47 %) без ГАГ (отличия статистически незначимы). Динамики значений ЧСС исходно и через 4 недели терапии в группах сравнения выявлено не было. Пациентки из обеих групп, не достигшие целевого уровня АД на фоне монотерапии нифедипином, исходно имели более высокий уровень среднего за сутки АД (160,9±4,4/91,3±2,1 мм рт.ст. против 139,1±3,2/79,6±2,5 мм рт.ст., р<0,001, и 158,8±3,8/88,7±3,0 мм рт.ст. против 140,0±2,1/77,9±2,6 мм рт.ст., p<0,001, соответственно). Со второго месяца наблюдения у этих пациенток проводилась комбинированная терапия: нифедипин плюс эналаприл. Статистически значимых отличий в показателях гипотензивного действия нифедипина при моно- и комбинированной терапии в группах сравнения не было (таблица 15). Суточный ритм АД на протяжении периода наблюдения достоверно не менялся. У всех пациенток через 6 месяцев наблюдения были достигнуты целевые значения клинического АД.

Таблица 15

Гипотензивный эффект монотерапии нифедипином 40 мг и его комбинации с эналаприлом в группах сравнения(M±m)

Группы ГруппыПоказатель | Пациентки с ГАГ в анамнезе | Пациентки без ГАГ в анамнезе | ||

| Монотерапия (n=15) | Комбинированная терапия (n=8) | Монотерапия (n=18) | Комбинированная терапии (n=20) | |

| АДср.сут.сист., мм рт.ст | -10,9±2,8 | -17,8±2,9 | -9,7±1,4 | -12,5±2,2 |

| АДср.сут.диаст., мм рт.ст. | -5,6±1,0 | -4,2±2,5 | -5,1±1,0 | -5,7±1,6 |

| STDсут.сист., мм рт.ст. | -2,4±0,4 | -2,2±1,0 | -2,3±0,9 | -1,8±0,7 |

| STDсут.диаст., мм рт.ст. | -0,3±0,4 | 0,3±0,8 | -1,3±0,6 | -2,2±0,6 |

| СИ сист., % | -0,6±1,4 | -1,5±1,8 | -1,9±1,6 | -0,2±1,3 |

| СИ диаст., % | -0,2±1,6 | -2,0±2,0 | -0,4±2,3 | 2,4±1,7 |

Эхокардиографические показатели в группах сравнения до начало терапии статистически не отличались. За период терапии не было выявлено изменений в размерах камер сердца, величины ГЛЖ и фракции выброса, что, возможно, объясняется малым сроком наблюдения.

Таблица 16

Результаты исследования когнитивного статуса

пациенток в группах сравнения на фоне профодимой терапии (М±STD)

| Г  руппы руппыПоказатель | Пациентки с ГАГ в анамнезе | Пациентки без ГАГ в анамнезе | ||

| До лечения | После лечения | До лечения | После лечения | |

| MMSE, баллы | 27,7±1,1 | 27,8±1,3 | 28,0±1,3 | 27,8±1,3 |

| Тест «Часы», баллы | 8,3±1,01* | 8,8±0,9 | 9±1,1 | 9,1±1,0 |

| ВАШ, % | 54,4±11,7 Т | 57,5±12,1* | 60,9±12,5 | 64,9±11,5 |

Примечание: *-p<0,05, Т- p<0,1 , в сравнении с группой без ГАГ

Изменений показателей липидного, углеводного обменов и мочевой кислоты на фоне антигипертензивной терапии в группах сравнения не было. Метаболическая «нейтральность» нифедипина позволяет применять этот препарат у женщин постменопаузального возраста с АГ, страдающих одновременно ИБС, сахарным диабетом и /или/ имеющим дислипидемию. Когнитивная функция пациенток в обеих группах за период наблюдения не менялась (Таблица 16). Отмечалось статистически незначимое улучшение самочувствия по шкале ВАШ.

ВЫВОДЫ

- В 1995, 2000 и 2008 годы в г. Москве наблюдалась тенденция к росту распространенности АГ среди беременных с 8% до 11% на фоне увеличения их среднего возраста, распространенности ожирения с 1% до 3,2%, ухудшения общего соматического статуса, что сопровождалось нарастанием частоты развития преэклампсии с 5,4% до 9,5% .

- У пациенток с ГБ во время беременности повышен уровень и вариабельность АД, увеличена масса миокарда левого желудочка. При ГБ и неосложненном течении беременности динамика структурно-функциональных показателей сердечно-сосудистой системы аналогична изменениям, наблюдающимся при физиологической беременности. У пациенток с АГ и сопутствующим хроническим пиелонефритом на протяжении всего гестационного периода нарушен суточный профиль АД, повышено общее периферическое сосудистое сопротивление, увеличена масса миокарда левого желудочка. У беременных с ГАГ с начала беременности отмечается повышение уровня диастолического АД, увеличение ночного снижения АД и повышение вариабельности АД во втором триместре, а также увеличение толщины стенок левого желудочка сердца с первого триместра без развития в дальнейшем его гипертрофии.

- Предиктором ПЭ у беременных с исходно нормальным уровнем АД и у пациенток с ХАГ являются: нарушение суточного ритма АД с уменьшением ночного снижения АД, повышение общего периферического сосудистого сопротивления с первых недель беременности, увеличение массы миокарда левого желудочка и его концентрическое ремоделирование к началу III триместра. Нарушение суточного ритма АД (СИ <10%) ассоциируется с увеличением риска развития ПЭ у женщин с исходно нормальным уровнем АД в 3,3 раза, у беременных с ХАГ – в 4 раза. В группе нормотензивных женщин при уровне АД диастолического суточного > 60 мм рт.ст. и СИ<10% относительный риск развития ПЭ увеличивается в 7,4 раза.

- Динамика метаболических изменений в гестационный период у пациенток с ХАГ при неосложненном его течении аналогична таковой при физиологической беременности. Прибавка массы тела к концу беременности у женщин с исходно нормальным уровнем АД и у пациенток с ГБ при неосложненном ее течении положительно коррелируют с повышением уровня АД. При развитии ГАГ и ПЭ эти взаимосвязи нарушаются. Избыточная масса тела и гиперхолестеринемия наиболее характерны для пациенток с ГБ. Развитию ПЭ предшествует гиперурикемия.

- Нифедипин, атенолол и допегит у беременных с ХАГ обладают одинаковым антигипертензивным эффектом и не оказывают достоверного неблагоприятного влияния на показатели углеводного и липидного обменов. Преимуществом нифедипина является его положительное воздействие на функцию эндотелия. Нифедипин пролонгированного действия не увеличивает вариабельность АД, не нарушает суточный ритм АД, не уменьшает вес новорожденных.

- Гестационная АГ в течение первых лет после родов способствует формированию АГ, концентрического ремоделирования миокарда левого желудочка сердца на фоне повышения активности симпатической нервной системы, ожирения и нарушения пуринового обмена. Пациентки с анамнезом хронической АГ в ближайшие годы после родов имеют нарушение жирового обмена, концентрическое ремоделирование миокарда левого желудочка сердца, снижение переносимости физической нагрузки и качества жизни.

- АГ у женщин постменопаузального возраста, имевших повышение АД в период беременности, в сравнении с пациентками без осложненного гестационного анамнеза, характеризуется достоверно более высоким АД, нарушением суточного ритма АД, повышенной частотой встречаемости ожирения, нарушением липидного и углеводного обменов. У пациенток с осложненным гестационным анамнезом относительный риск развития сахарного диабета повышен в 5,4 раза, ИБС - в 1,7 раза.

- У пациенток постменопаузального возраста с АГ, имевших повышение АД в период беременности, когнитивная функция не нарушена, отмечается обусловленное тяжестью АГ снижение качества жизни. Когнитивный статус пациенток с АГ в постменопаузальном возрасте не связан с уровнем АД, но коррелирует с возрастом и степенью гипертрофии миокарда левого желудочка.

- Применение нифедипина в виде моно- и комбинированной терапии у пациенток постменопаузального возраста с АГ, имевших и не имевших повышение АД в период беременности, одинаково эффективно, не влияет на метаболический статус, не нарушает когнитивную функцию, что подтверждает необходимость соблюдения единых принципов антигипертензивной терапии у женщин в постменопаузе независимо от особенностей гестационного анамнеза.

Практические рекомендации

В связи с нарастающим ухудшением состояния здоровья современных беременных женщин становится очевидным необходимость принятия мер по предотвращению осложнений гестационного периода, разработки профилактических программ для детей и подростков, дополнительного обследования молодых женщин на этапе планирования беременности.

У беременных с высоким риском развития гипертензивных осложнений необходимо динамическое наблюдение с оценкой структурно-функциональных показателей сердечно-сосудистой системы и метаболического статуса для ранней диагностики ПЭ. Целесообразно проведение суточного мониторирования АД, определение параметров состояния системной гемодинамики и миокарда по данным эхокардиографии, уровня мочевой кислоты. К числу наиболее приемлемых для длительной терапии у беременных с ХАГ препаратов можно отнести нифедипин пролонгированного действия, обеспечивающий равномерный в течение суток гипотензивный эффект без увеличения вариабельности АД, улучшающий эндотелийзависимую вазодилатацию и не вызывающий снижения веса новорожденных.

Женщины, перенесшие ГАГ, должны быть отнесены в группу риска развития сердечно-сосудистых осложнений, им рекомендовано наблюдение врача-терапевта кардиолога в ближайшие годы после родов, мониторирование АД, эхокардиографическое исследование, контроль за уровнем липидов и глюкозы крови с целью раннего выявления формирования АГ и поражения органов-мишеней. Для пациенток с ХАГ необходимо организовать диспансерное наблюдение в лечебных учреждениях по месту жительства. Целесообразно обеспечить непрерывность медицинского наблюдения: женская консультация – родильное отделение – женская консультация – участковая терапевтическая служба. Своевременная и адекватная немедикаментозная и медикаментозная терапия должна быть направлена на предупреждение сердечно-сосудистых осложнений.

Список работ, опубликованных по теме диссертации

- Рунихина Н.К., Рогоза А.Н., Вихерт О.А., Арабидзе Г.Г. Влияние каптоприла на суточные колебания артериального давления у больных гипертонической болезнью. Кардиология.- 1994.- №9.- С.23-24.

- Рунихина Н.К., Рогоза А.Н., Вихерт О.А. Суточный ритм артериального давления и структурно-функциональные изменения сердечно-сосудистой системы при начальной стадии гипертонической болезни. Тер. архив. - 1995. - Т. 67, № 9. - С. 39-42.

- Рунихина Н.К., Барт Б.Я., Ларина В.Н.Суточный ритм артериального давления у беременных с хроническим пиелонефритом. «Артериальная гипертензия» Санкт-Петербург, 1997. - №1.- С.51-52.

- Рогоза А.Н., Никольский В.П., Ощепкова Е.В., ссылка скрыта ссылка скрыта, ссылка скрыта Суточное мониторирование артериального давления при гипертонии (Методические вопросы). Под ред. Г.Г.Арабидзе и О.Ю.Атькова. М.- 1997.- 45 С.

- Рунихина Н.К., Скакова Т.И., Кошелева Л.С. Амбулаторное мониторирование артериального давления при неосложненной беременности. I Конгресс Ассоциации кардиологов стран СНГ, Москва.- 1997.- С.187

- Рунихина Н.К., Барт Б.Я., Табакина Л.Б., Скакова Т.И. Артериальное давление при физиологической беременности. 3-й Съезд физиологов Сибири и Дальнего Востока, Новосибирск, 1997.- С.195-196.

- Барт Б.Я., Рунихина Н.К., Михайлусова М.П., Комиссаров А.Л. Влияние ингибитора АПФ коверекса (периндоприла) на суточный профиль артериального давления при мягкой и умеренной артериальной гипертонии. Научно-практическая конференция «Недостаточность кровообращения. Артериальные гипертензии. Вопросы диагностики и лечения», Рязань.- 1998.- С.35.

- Барт Б.Я., Рунихина Н.К., Михайлусова М.П., Комиссаров А.Л. Клинический опыт эффективного применения препарата коверекс для лечения больных гипертонической болезнью в поликлинических условиях. Четвертая Всероссийская Нижегородская научно-практическая конференция «Артериальная гипертония (современные проблемы)», Москва.- 1998.- С.24-26.

- Рунихина Н.К., Барт Б.Я., Кошелева Л.С., Дергунова Е.Н., Скакова Т.И. Взаимосвязь повышения артериальногтдавления с увеличением массы миокарда и гипертрофии миокарда левого желудочка. Международный симпозиум «Артериальная гипертензия: патогенез, патогенетическая терапия, поражение органов», Москва.- 1998.- С.69.

- Рунихина Н.К., Кошелева Л.С., Табакина Л.Б.

Суточное мониторирование артериального давления во время беременности при хронической гипертонии. Российский кардиологический журнал. - 1999. - №4. - Приложение.- С.138.

- Рунихина Н.К., Барт Б.Я., Михайлусова М.П., Комиссаров А.Л. Применение периндоприла у больных мягкой и умеренной гипертонией в амбулаторных условиях.VI Российский найиональный конгресс «Человек и лекарство», Москва.- 1999.- С.204.

- Барт Б.Я., Михайлусова М.П., Рунихина Н.К., Комиссаров А.Л. Опыт успешногоприменения коверекса (периндоприла) у больных эссенциальной гипертонией в поликлинических условиях. Сборник материалов, посвященных 70-летию Московской области, 10-летию областного кардиологического центра, г. Жуковский.- 1999. - С.33.

- Рунихина Н.К., Барт Б.Я., Кошелева Л.С. Амбулаторное мониторирование артериального давления у беременных с гестозом. Научно-практическая конференция «Артериальная гипертония у женщин. Современные проблемы» Москва.- 1999.-С.65.