Лабораторные маркеры сердечно-сосудистых заболеваний. Значение в оценке эффективности терапии. 14. 03. 10 клиническая лабораторная диагностика

| Вид материала | Автореферат |

СодержаниеЛабораторные показатели у больных нестабильной стенокардией с различным клиническим течением. Подгруппы больных |

- Федеральное медико-биологическое агентство России фгу южный окружной медицинский центр, 150.62kb.

- «Клиническая лабораторная диагностика», 18.81kb.

- Новые горизонты профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (дискуссионные аспекты, 95.43kb.

- Урок по биологии в 8-м классе по теме: Гигиена сердечно-сосудистой системы, 158.92kb.

- Чучалин Александр Григорьевич Приветствия участникам Конгресса 10 30 Пленарные доклад, 689.11kb.

- Чучалин Александр Григорьевич Приветствия участникам Конгресса 09. 10-09. 30 Пленарные, 681.04kb.

- Региональная научно-практическая конференция проблемы и перспективы диагностики, лечения, 49.72kb.

- Кардиаск — спросите у сердца, 65.82kb.

- Вопросы рациональной медикаментозной терапии сахарного диабета типа 2 и ассоциированных, 58.47kb.

- Информация о реализации в 2007-2009 годах Пилотного проекта, направленного на профилактику, 50.88kb.

Концентрация СРБ в сыворотке крови больных, принимающих иАПФ и не принимающих их, на 1 сутки заболевания соответствовала высокому риску развития середечно-сосудистых осложнений. В дальнейшем изменения в 1-ой группе носили положительный характер. Во 2-ой же группе не наблюдалось динамики изменения этого показателя.

Между уровнем СРБ и количеством приступов стенокардии была выявлена достаточно тесная корреляционная связь: средней силы (r= -0,32) при поступлении в стационар и высокой силы (r= -0,89) через 4 месяца лечения.

В группе пациентов, принимавших иАПФ на фоне общепринятой терапии, имело место явное снижение СРБ. Результаты свидетельствует об эффективности лечения иАПФ больных нестабильной стенокардией в ранние сроки развития заболевания для стабилизации воспалительного процесса.

Влияние иАПФ на ассоциированный с беременностью белок-А плазмы

Средний уровень РАРР-А в обеих группах на протяжении всего периода исследования находился выше области нормальных значений (верхняя граница нормальных значений 1,5 мМЕ/мл). В первые сутки он составлял 1,840,09 мМЕ/мл в 1-ой группе и 1,790,12 мМЕ/мл во 2-ой. Через 4 месяца этот показатель в 1-ой группе достоверно снизился (р<0,05) до 1,620,6 мМЕ/мл, во 2-ой группе он составил 1,82±0,11 мМЕ/мл. Уровень РАРР-А существенно не отличался в группах пациентов, принимавших и не принимавших иАПФ на протяжении всего исследования.

Влияние иАПФ на гомоцистеин

Концентрация ГЦ за весь период исследования в двух группах оставалась в области нормальных значений (4-15,4 мкмоль/л). На 1 сутки она составила в среднем 6,60,5 мкмоль/л в сыворотке крови больных, принимающих иАПФ и 6,60,6 мкмоль/л у больных, не принимающих иАПФ. За время исследования в группе принимавших иАПФ у всех 35 пациентов уровень ГЦ был в пределах референсных значений. В группе не принимавших иАПФ из 19 пациентов на первые сутки был только один пациент, через месяц их стало 3, а на момент окончания исследования (через 4 месяца) было уже 4 пациентов, у которых уровень гомоцистеина был вые референсного значения.

Таким образом, при терапии иАПФ наблюдается положительная динамика в изменении концентрации уровня ГЦ, повышенный уровень которого является предиктором осложнений ишемической болезни сердца.

Влияние иАПФ на эндотелин

Для подтверждения референтных значений уровня эндотелина-1 в крови использованным в работе методом было проведено обследование группы здоровых людей. Уровень эндотелина-1 в крови у них составил, что соответствует референтному интервалу для используемого в работе лабораторного набора реагентов.

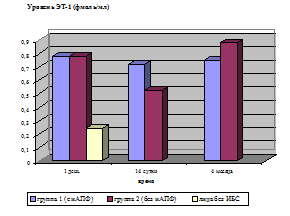

Данные по изменению уровня ЭТ-1 в двух группах и сравнение с группой людей без ИБС представлены на рис.3. При поступлении (на 1-е сутки исследования) уровень эндотелина-1 в группах больных, принимавших и не принимавших иАПФ, не отличался. В течение всего исследования у пациентов обеих групп отмечался достоверно высокий уровень эндотелина-1 по сравнению с группой людей без ИБС (0,24±0,02 фмоль/мл), который значительно превышал верхнюю границу референтного интервала (р<0,001).

Рис. 3. Изменение эндотелина-1 у больных нестабильной стенокардией, леченых и не леченых иАПФ

Между количеством приступов стенокардии и уровнем ЭТ-1 в крови имела место достоверная значимая положительная корреляция. В подгруппе больных, принимавших иАПФ, при поступлении в стационар коэффициент корреляции составлял 0,55, через 4 месяца он был равен 0,69. В подгруппе больных, не принимавших иАПФ, r=0,44 при поступлении и r=0,77 через 4 месяца наблюдения. При поступлении имелась слабая отрицательная корреляция между уровнем ЭТ-1 и РАРР-А (r= -0,32). Через 4 месяца наблюдалась отрицательная корреляция высокой силы между уровнем ЭТ-1 и РАРР-А (r= -0,78) и между уровнем ЭТ-1 и СРБ (r= -0,73).

Лабораторные показатели у больных нестабильной стенокардией с различным клиническим течением.

Проанализированы данные пациентов, поступивших с нестабильной стенокардией с различной тяжестью клинического течения заболевания. Больные были разделены на 3 подгруппы. Погруппа «А»- пациенты без изменения клинической картины за весь период наблюдения. Они не имели повторных госпитализаций по поводу обострения ИБС, количество приступов стенокардии и потребность в дополнительном нитроглицерине для купирования приступов стенокардии значительно не изменились. Подгруппа «В»- пациенты с улучшением течения клинической картины. В течение 4 месяцев исследования произошло уменьшение количества приступов стенокардии и потребности в короткодействующих нитратах более чем в 2 раза, не отмечено болевой и безболевой ишемии по данным суточного холтеровского мониторирования. Подгруппа «С»- пациенты с «ухудшением» клинической картины в течение периода наблюдения; пациенты имели повторные госпитализации по поводу нестабильной стенокарди или ОИМ, или умерли от сердечно-сосудистых осложнений, или перенесли хирургические вмешательства на коронарных артериях (ЧТКА, АКШ).

Показатели липид-транспортной системы.

За 4 месяца наблюдения в подгруппе пациентов «С» так же, как и в подгруппах «А» и «В», не произошло существенных изменений липидного обмена. Концентрации аполипопротеинов у пациентов с разным течением клинической картины достоверно не отличались. Показатель АпоА1/АпоВ был неинформативен во всех подгруппах; везде он менялся недостоверно и не характеризовал тяжесть клинического течения.

С-реактивный белок

Динамика концентрации СРБ у больных с нестабильной стенокардией в разные сроки лечения в исследуемых группах представленав таблице 5. Исходя из представлений о связи СРБ и риска ССЗ (< 1 мг/л низкий риск, 1-3 мг/л средний, > 3 мг/л высокий риск), полученные значения в целом свидетельствуют о тенденции к уменьшению воспалительной реакции, однако риск развития ССЗ остается высоким во всех подгруппах.

Таблица 5 Динамика концентрации СРБ (мг/ л) у больных НС.

Подгруппы больных | 1 сутки | 14 сутки | 1 месяц | 4 месяца |

| Подгруппа“А” | 4,04 ± 3,25 | 4,24 ±2,81 | 3,55 2,97 | 3,64 3,12 |

| Подгруппа “В” | 6,79± 3,29 | 7,26 ± 2,71 | 6,37 3,23 | 5,34 3,54 |

| Подгруппа “С” | 5,18 ± 3,61 | 4,00 ±2,86 | 3,52 3,10 | 4,00 3,41 |