Темы: стр. Предпосылки возникновения социологии как науки. 3 Позитивизм и натурализм в социологии XIX века. 5

| Вид материала | Документы |

- Примерный перечень вопросов к экзамену по «социологии», 22.55kb.

- О. Конт родоначальник социологии. Учение о трех стадиях развития общества Стр, 363.84kb.

- Институционализация социологии как науки мировые социально-экономические и другие предпосылки, 4638.66kb.

- Содержание: 2 введение, 5383.7kb.

- Темы рефератов «Самоубийство» Э. Дюркгейма как обоснование эмпирической социологии., 14.58kb.

- Тематика рефератов по курсу «Социология», 42.55kb.

- Четвертая Натурализм в социологии XIX — начала XX века, 597.21kb.

- 1. Предмет социологии. Социология в системе наук, 239.18kb.

- Темы рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ по дисциплине «Социология», 20.41kb.

- Аннотация примерной программы наименование дисциплины: История зарубежной социологии, 315.04kb.

58.Теории социального поведения и его типология.

Поведение – взаимодействие с окружающей средой.

Единица поведения – социальный акт, действие.

Джордж Мид - социальный психолог, американский философ. (1863-1931)

Попытался дать объяснение причин поведения:

- Импульсивная стадия – осознание потребности.

- Перцепция – осознание способов удовлетворения потребности (смутное бессознательное)

- Манипуляция – действия направленные на приближение к удовлетворению потребности.

- Удовлетворение потребности.

Макс Вебер (типология поведения)

- целерациональное

- ценностно-рациональное

- аффектное

- традиционное

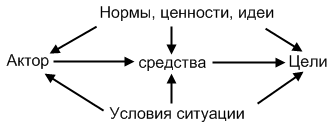

Толкотт Парсонс (действие как частица поведения):

С помощью этих теорий можно понять и предсказывать поведение людей.

59.Общественные движения.

60.Модернизм и постмодернизм в социологии.

61.Общество и государство.

62.Социологические проблемы демографии.

63.Среда обитания человека.

64.Проблема неравенства в социологии.

65.Виды социологических исследований.

Эмпирическое исследование – это система логически последовательных методологических, методических и организационно-технических процедур, связанных между собой единой целью: получить достоверные данные об изучаемом явлении или процессе для их последующего использования в практике.

Выбор вида исследования диктуется характером поставленной цели и выдвинутых задач, иными словами – глубиной требуемого анализа социальной проблемы и масштабом охвата событий.

По глубине анализа социальной проблемы и масштаба охвата событий:

Пробное («приблизительно, дёшево и быстро») – цель: получить примерные данные о том или ином явлении либо апробировать применение методики к более широкомасштабным исследованиям; объект: для проведения того или иного исследования нужна незначительная совокупность объектов, поэтому они проводятся в ограниченные сроки.

Описательное – даёт целостную картину явления, описывает его структуру и динамику.

Аналитическое – полное исследование явления с выявлением причинно-следственных связей обычно скрытых от глаз.

По применяемому методу сбора данных:

Опрос:

- интервью – свободное или стандартное, клиническое или фокусированное, групповое или индивидуальное, прямое или опосредованное.

- анкетные опросы – экспресс-опрос, групповой или индивидуальный, очный (раздаточная анкета) или заочный (почтовая анкета, прессовая анкета), массовые или экспертные.

Наблюдение – включённое или невключённое, форматизированное или неформатизированное.

Анализ документов – качественный или количественный (контент-анализ)

Эксперимент – истинные, натуралистические, натурные и квазиэксперименты.

По цели исследования (изучается статистика или динамика явления):

Точечное – даёт информацию о состоянии или количественных характеристиках социального явления на момент изучения.

Повторное – совокупность нескольких исследований, проведённых по единой программе и инструментарию последовательно через определённые промежутки времени и призванные получить результаты, характеризующие динамику изменения объекта.

- лонгитюдное исследование – длительное изучение одной совокупности лиц.

- когортное исследование – изучение лиц одного возраста (поколение) на протяжении длительного времени.

- трендовое исследование – исследование на одной и той же генеральной совокупности с интервалом во времени и с соблюдением относительно одинаковой методики.

- панельное исследование – исследование, проводимое по единой программе, на одной и той же выборке и по единой методике через определённый интервал времени.

По объёму охвата объекта исследования:

Сплошное -

Выборочное – систематический сбор данных о поведении и установках людей посредством опроса специально отобранной группы респондентов, дающих информацию о себе и своём мнении.

По месту проведения:

Полевое (естественное) – изучение социальных явлений методом непосредственного наблюдения за поведением людей в реальных жизненных ситуациях.

Лабораторное

66.Методологическая часть программы социологического исследования.

Программа считается обязательным документом социологического исследования. Представляет собой научный документ, отражающий логически обоснованную схему перехода от теоретического уровня знания, выраженного моделью и гипотезами, к способам его эмпирического получения, т.е. объекту и инструментарию исследования.

Теоретико-методологическая часть программы – формулировка и обоснование проблемы, указание цели, определение объекта и предмета исследования, логический анализ основных понятий, формулировка гипотез и задач исследования.

- Проблемная ситуация – состояние в развитии социального объекта, характеризующееся неустойчивостью, несоответствием его функционирования потребностям дальнейшего развития.

- Проблема – реальные объективные противоречия, вызывающие проблемную ситуацию.

- Цель – модель ожидаемого конечного результата (решения проблемы), который может быть достигнут только с помощью проведения исследования.

- Задачи – конкретные требования, предъявляемые к решению сформулированной проблемы. Они служат средством реализации цели и носят инструментальный характер.

- Объект – носитель проблемной ситуации, конкретная область социальной реальности.

- Предмет – наиболее существенные свойства и отношения объекта, познание которых особенно важно для решения проблемы исследования.

- Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения изучаемых явлений и процессов, которые надо подтвердить или опровергнуть.

67.Методическая часть программы социологического исследования.

Методическая часть программы – содержит информацию о том, в каких условиях применялись вопросники, как анализировались документы, с какими формами регистрации данных работали наблюдатели. Включает: определение обследуемой совокупности, характеристика используемых методов сбора первичной социологической информации, логическую структуру инструментария для сбора этой информации, логические схемы её обработки на ЭВМ, организационный план.

- Проект выборки – указание принципов выделения из объекта той совокупности людей, которые впоследствии будут охвачены опросом.

- Обоснование методов сбора эмпирических данных.

- Методы сбора информации: анкетирование, интервьюирование, наблюдение. Анализ документов.

- Методы обработки и анализа данных.

- Организационный план исследования – описывает распределение во времени выполнения этапов и отдельных процедур исследования (содержание выполняемых видов работ, исполнителей и сроки выполнения).

- Научный отчёт (характеристики методологии исследования, обсуждение полученных результатов, констатации ограничений, выводы и рекомендации).

68.Стратегический план социологических исследований.

Схема основных этапов составления программы исследования:

- Формулировка проблемы

- Определение цели и задач исследования

- Логический анализ основных понятий

- Построение теоретической модели предмета исследования

- Выдвижение гипотез и операционализация понятий

- Разработка эмпирической схемы объекта исследования

- Определение выборочной совокупности

- Выбор методов и составление инструментария (опрос, анализ документов, наблюдение, эксперимент)

- Полевое обследование.

- Обработка и интерпретация полученных данных

- Выводы и подготовка научного отчёта.

69.Количественные методы получения информации.

Анализ документов (официальных и неофициальных)

70.Опрос и его виды.

Опрос:

интервью – беседа, проводимая по заранее разработанному плану.

- свободное или стандартное, клиническое или фокусированное, групповое или индивидуальное, прямое или опосредованное.

анкетирование – вопросно-ответная форма организации текста

- экспресс-опрос, групповой или индивидуальный, очный (раздаточная анкета) или заочный (почтовая анкета, прессовая анкета), массовые или экспертные.

Опрос – это социологический систематизированный метод получения информации, при котором людям (респондентам) в письменной или устной форме задают специально подготовленные вопросы и просят ответить на них. Это наиболее распространённый вид социологического исследования и одновременно самый используемый метод сбора первичной информации. Опрос незаменим в тех случаях, когда изучается содержательные характеристики массового или индивидуального сознания, социальных или межличностных отношений, которые мало поддаются или вообще не поддаются прямому наблюдению.

Цель опроса – правильно измерить мнения, установки и поведение людей, задавая им вопросы.

71.Качественные методы получения информации.

Включение социолога в исследуемую ситуацию:

Биографический метод – исследование через личную жизнь

Case-study – метод отдельного случая; исследователь погружается в наблюдаемое явление.

Фокус-группа – выявление различных точек зрений у конкретных групп и категорий граждан.

1 Комплекс общественных наук (историческая наука), изучающих прошлое человечества во всей его конкретности и многообразии. Исследуются факты, события и процессы на базе исторических источников, которыми занимаются источниковедение и ряд вспомогательных исторических дисциплин.

История состоит из всемирной (всеобщей) истории и истории отдельных стран и народов (их отечественная история); подразделяется на историю первобытного общества, древнюю историю, средневековую историю, новую историю, новейшую историю. Отрасли: экономическая история, военная история, историческая география, историография и др. Органические части истории как комплекса наук — специальные исторические науки археология и этнография. История различных сторон культуры, науки и техники изучается историческими разделами соответствующих наук (история математики, история физики и т. д.) и видов искусства (история музыки, история театра и т.д.). История входит в группу гуманитарных наук, изучающих тот или иной регион (африканистика, балканистика), народ (синология и т.п.) или группу народов (славяноведение).

2 Понятие «формальные/неформальные организации» - ввёл Элтон Мэйо (1880-1949) - американский социолог, один из основателей американской индустриальной социологии; выдвинул доктрину «человеческих отношений» как путь к установлению «мира в промышленности».

3 Социальная стратификация - социологическое понятие, обозначающее: структуру общества и отдельных его слоев; систему признаков социальной дифференциации; отрасль социологии. В теориях социальной стратификации на основе таких признаков как образование, бытовые условия, занятие, доходы, психология, религия и т.п., общество делится на «высшие», «средние» и «низшие» классы и страты. Некоторые концепции социальной стратификации различных типов опираются на марксистскую теорию общественных классов.

4 НТП – научно-технический прогресс.

5 Сословие - социальная группа, обладающая закрепленными в обычае или законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Для сословной организации, обычно включающей несколько сословий, характерна иерархия, выраженная в неравенстве их положения и привилегий.

Классический образец сословной организации — феодальная Франция, где с XIV-XV вв. общество делилось на высшие сословия (дворянство и духовенство) и непривилегированное третье сословие (ремесленники, купцы, крестьяне).

В России со 2-й пол. XVIII в. утвердилось сословное деление на дворянство, духовенство, крестьянство, купечество, мещанство.

6 Изучается философией, психологией, социальной психологией, социологией, историей и этнографией, педагогикой, теологией.

7 по Д. Смелзеру

8 В социальных науках девиация, девиантное поведение, обозначает поведение, нарушающее общепринятые в данном обществе нормы и правила (правонарушения, преступность, алкоголизм, наркомания и др.).

9 Прогресс (от лат. progressus - движение вперед) есть такое направление развития, которое характеризуется переходом от низшего к высшему, от менее совершенного кболее совершенному. Заслуга выдвижения идеи и разработки теории общественного прогресса принадлежит философам второй половины XVIII в., асоциально-экономической базой для самого возникновения идеи общественного прогресса послужило становление капитализма и вызревание европейских буржуазных революций. Кстати, оба творца первоначальных концепций общественного прогресса - Тюрго и Кондорсе - были активными общественными деятелями предреволюционной и революционной Франции. И это вполне объяснимо: идея общественного прогресса, признание того факта, что человечество в целом, в главном идет в своем движении вперед, есть выражение исторического оптимизма, свойственного передовым социальным силам. Если попытаться в общем виде определить причины общественного прогресса, то ими будут потребности человека, являющиеся порождением и выражением его природы как живого и не в меньшей степени как социального существа. . В повседневной жизни на протяжении тысячелетий люди вовсе не ставили своей сознательной целью обеспечить общественный прогресс, а сам общественный прогресс отнюдь не является какой-то изначально заложенной вход истории идеей («программой»), осуществление которой составляет ее сокровенный смысл. В процессе реальной жизни люди движимы потребностями,порождаемыми их биологической и социальной природой; а в ходе реализации своих жизненных потребностей люди изменяют условия своего существования и самих себя, ибо каждая удовлетворенная потребность порождает новую, ее же удовлетворение, в свою очередь, требует новых действий, следствием которых и является развитие общества.

10 (от лат. fluctuatio — колебание), случайные отклонения физических величин от их средних значений; происходят у любых величин, зависящих от случайных факторов. В статистической физике флуктуации вызываются тепловым движением частиц системы. Флуктуации определяют теоретически возможный предел чувствительности приборов. Флуктуации давления проявляются, напр., в броуновском движении малых частиц под влиянием точно не скомпенсированных ударов молекул окружающей среды. Флуктуации характерны для любых случайных процессов.

11 «Столетняя война» между Англией и Францией длилась 116 лет. Затем ещё 105 лет этот территориальный конфликт завершался невоенными способами.

12 Иногда называется «интенсивностью конфликта»

13 Американские конфликтологи (Р.Даль и др.) классифицируют социальные конфликты в обществе по количеству конфликтующих сторон и их последствиям.