Описание инновационной образовательной программы

| Вид материала | Документы |

- Описание инновационной образовательной программы цель реализации инновационной образовательной, 297.43kb.

- Требования к ресурсному обеспечению инновационной образовательной программы, 167.17kb.

- Программы «Создание инновационной системы подготовки специалистов в области гуманитарных, 86.67kb.

- А. И. Герцена социально-реабилитационные технологии учебно-методический комплекс, 2891.82kb.

- Отчет по выполнению мероприятий №1 9, №1 10, №1 11 №1 12 №1 13 инновационной образовательной, 75.04kb.

- Концептуальные положения программы Содержание и организация образовательного процесса, 2328.05kb.

- Комплекс методических материалов основной образовательной программы подготовки бакалавров, 11207.37kb.

- Программа подготовлена в рамках Инновационной образовательной программы гу-вшэ «Формирование, 340.58kb.

- Инновационной образовательной программы, 957.22kb.

- Отчёт по реализации инновационной образовательной программы для ведения деятельности, 111.51kb.

Раздел 2. Описание инновационной образовательной программы

Дальнейшее совершенствование кадрового обеспечения является одним из важнейших факторов развития и повышения эффективности агропромышленного производства. Повышение конкурентоспособности продукции отечественных товаропроизводителей, создание условий устойчивого развития сельских территорий невозможно без обеспечения организаций сельского хозяйства высококвалифицированными специалистами – ответственными, целеустремленными, амбициозными, полностью удовлетворяющими требования современных работодателей. В этой связи выбор направлений развития университета отражает его стремление к формированию и развитию системы подготовки востребованных специалистов по всему спектру профессий, необходимых для:

- конкурентоспособного производства сельскохозяйственной продукции и ее продвижения «от поля до стола»;

- снижения экологических и экономических рисков в аграрном секторе экономики, эффективного использования природных ресурсов агроландшафта;

- обеспечения стабильного социально-экономического развития сельских территорий.

2.1. Цель реализации инновационной образовательной программы.

Цель - формирование инновационной образовательной среды в РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева для подготовки нового поколения специалистов аграрного профиля на основе трансформации университета в инновационный проектно-ориентрованный центр аграрного образования, науки, технологий и консультирования.

Цель реализации инновационной образовательной программы университета отвечает стратегии технологической модернизации сельского хозяйства, определяющей содержание государственной технологической политики в АПК на ближайшую перспективу. Развитие такой политики инициировано поручением Президента РФ В.В. Путина Правительству от 30 сентября 2004 года «представить предложения по развитию научных исследований в области современных технологий, введению курса обучения современным технологиям в высших учебных заведениях, распространению практического опыта по внедрению современных технологий в сельскохозяйственном производстве» и поручением от 21 июня 2006 года «разработать комплекс мер по технической и технологической модернизации агропромышленного производства».

Под новым поколением специалистов-аграриев понимаются выпускники университета, обладающие: набором профессиональных, инструментальных, информационных и социальных компетенций; высокой мотивацией к построению карьеры в АПК; нацеленностью на саморазвитие и самообразование в течение всей жизни.

Достижение поставленной цели воспринимается как обеспеченная необходимыми ресурсами реализация основных направлений, закрепленных в Стратегии развития РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева на 2006-2012 гг. (Приложение 1).

2.2. Задачи, реализуемые в рамках инновационной образовательной

программы

- Внедрение современных методов, технологий и форм обучения в рамках всего спектра образовательных программ.

- Формирование системы проектно-ориентированных структурных единиц, условий и механизмов их взаимодействия, которые обеспечат инновационное развитие университета.

- Создание на базе университета общедоступной информационно-образовательной среды аграрного направления, базирующейся на передовых достижениях мировой науки, образования и производства.

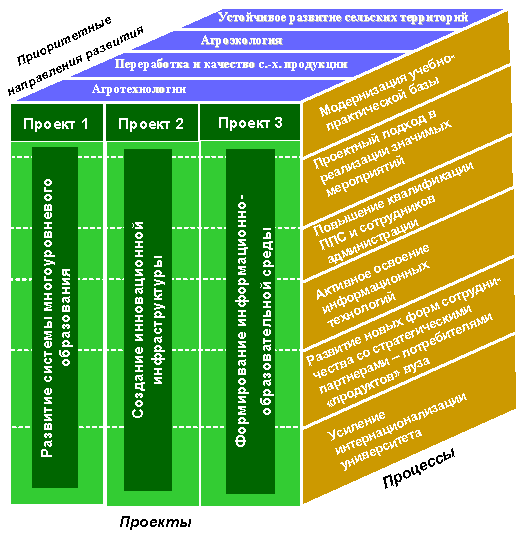

В результате заявленная инновационная образовательная программа представляет собой систему, состоящую из трех взаимодополняющих проектов и ряда процессов (рис. 1), успешная реализация которых позволит университету достичь намеченных стратегических ориентиров, существенно продвинувшись в приоритетных направлениях развития.

Рис. 1. Схема реализации инновационной образовательной программы

РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева

2.3. Мероприятия, запланированные в рамках реализации инновационной образовательной программы

В целях формирования инновационной образовательной среды в РГАУ–МСХА будут реализованы три взаимосвязанных, скоординированных по срокам и используемым ресурсам проекта.

2.3.1. Развитие системы многоуровневого образования

Проект 1. XXI век – век технологий и качества жизни. Для агропромышленного комплекса России развитие этих составляющих крайне актуально и во многом зависит от кадрового корпуса, в формировании которого первостепенную роль играют:

- эффективность и качество образования, его технологичность, связанная с формированием основных профессиональных компетенций выпускников-аграриев;

- диверсификация образования, заключающаяся в реализации свободного перемещения обучающихся с одной ступени образования на другую, при одновременной адаптации учебного процесса к требованиям развития АПК, модернизации содержания обучения с учетом стратегических приоритетов отрасли и придания ему сквозного характера.

Проект 1 направлен на разработку современных образовательных программ, инновационное содержание которых определяется их соответствием: стратегии университета в области образовательной и научной деятельности, Болонскому соглашению; приоритетным национальным проектам «Образование», «Развитие АПК»; агропродовольственной политике государства по устойчивому развитию сельских территорий, призванных обеспечить рост эффективности сельской экономики, повысить уровень и качество жизни сельского населения, поддержать экологическое равновесие.

Для реализации образовательных программ университет располагает уникальной лабораторно-экспериментальной базой и большим интеллектуальным ресурсом.

К формам реализации Проекта 1 относятся:

- Разработка и дальнейшая апробация новых образовательных программ высшего профессионального образования (магистерские программы) и дополнительного профессионального образования по блокам:

«Аграрные технологии»

- «Адаптивные системы земледелия» (магистерская программа, программы ДПО) на базе направления 110200 - «Агрономия». Руководитель: Мазиров М.А. – д.б.н, проф., зав. кафедрой земледелия и методики опытного дела.

- «Сельскохозяйственная биотехнология» (магистерская программа, программы ДПО) на базе направления 110200 - «Агрономия». Руководитель: Пыльнев В.В. – д.б.н., проф., зав. кафедрой селекции и семеноводства полевых культур.

- «Кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов» (магистерская программа) на базе направления 110400 – «Зоотехния». Руководитель: Драганов И.Ф. – д.б.н., проф., зав. кафедрой кормления с.-х. животных.

- «Технологии племенной работы и сертификации племенной продукции в животноводстве» (магистерская программа) на базе направления 110400 – «Зоотехния». Руководитель: Харитонов С.Н. – д. с.-х. н., проф., зав. кафедрой генетики и разведения животных.

- «Технологии защищенного грунта, селекция и семеноводство овощных культур» (магистерская программа, программа ДПО) на базе направления 110200 - «Агрономия». Руководители: Мамонов Е.В. – д. с.-х. н., проф., зав. кафедрой селекции и семеноводства овощных, плодовых и декоративных культур, Андреев Ю.М. – к. с.-х. н., зав. кафедрой овощеводства.

- «Интенсивное плодоводство и виноградарство» (магистерская программа, программа ДПО) на базе направления 110200 - «Агрономия». Руководитель: Раджабов А.К. – д. с.-х. н., проф., зав. кафедрой виноградарства и виноделия.

«Агроэкология и агропочвоведение»

- «Агроэкологическая оценка земель и проектирование агроландшафтов» (магистерская программа, программа ДПО) на базе направления 110100 – «Агрохимия и агропочвоведение». Руководитель: Кирюшин В.И. – акад. РАСХН, проф., д.б.н., зав. кафедрой почвоведения.

- «Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду» (магистерская программа, программа ДПО) на базе направления 110100 – «Агрохимия и агропочвоведение». Руководитель: Дубенок Н.Н. – чл.-корр. РАСХН, проф., д. с.-х. н., зав. кафедрой мелиорации и геодезии.

«Переработка, безопасность и качество с.-х. продукции»

- «Технологии транспортировки, хранения и переработки плодов субтропических культур» (магистерская программа) на базе направления 260100 - «Технология продуктов питания». Руководитель: В.С. Кочетов – чл.-корр. РАСХН, д.т.н., проф., зав. кафедрой процессы и аппараты перерабатывающих производств.

«Устойчивое развитие сельских территорий»

- «Муниципальное управление сельских территорий» (магистерская программа, программа специализации, программа ДПО). Руководитель: В.И. Еремин – д.э.н., проф., зав. кафедрой государственного и муниципального управления.

- «Информационно-консультационное обслуживание АПК» (магистерская программа, программа ДПО). Руководитель: В.М. Кошелев – д.э.н., проф..

- «Учетно-информационное обеспечение устойчивого развития сельских территорий» (магистерская программа, программа ДПО). Руководитель: Хоружий Л.И. – д.э.н., проф..

- «Программа MBA (Master of Business Administration), специализация «Агробизнес», «Программа top-MBA (Executive Master of Business Administration), специализация «Агробизнес» (программы ДПО). Руководитель: В.П.Чайка – доц., руководитель Высшей школы агробизнеса.

- Разработка содержания магистерских программ и их документально-методического обеспечения (Приложения 11, 12).

- Разработка программ ДПО и их документально-методического обеспечения (Приложения 11, 12).

- Разработка программы МВА и ее документально-методического обеспечения (Приложения 11, 12).

- Разработка новых дисциплин профессионального блока (специальных дисциплин и дисциплин по выбору (Приложение 13) в рамках инновационных образовательных магистерских программ.

- Внедрение в образовательный процесс междисциплинарных и сквозных дисциплин в рамках новых образовательных программ (Приложение 13).

- Корректировка рабочих программ дисциплин и их содержания по имеющимся в университете специальностям с целью их сопряжения с новыми образовательными программами.

- Разработка инновационных учебно-методических комплексов (УМК) (перечень дисциплин - Приложение 13), отдельных учебных курсов, учебников и пособий по новым дисциплинам (Приложение 14).

- Разработка и апробация инновационных методик обучения и контроля качества, основанных на современных методико-технологических подходах и информационных технологиях, их международная сертификация.

- Проведение учебно-научно-методических мероприятий (семинаров, конференций, заседаний комиссий УМО и т.д.) для широкого обсуждения и согласования ключевых вопросов и документов по разрабатываемым инновационным программам.

- Организация целевых стажировок в российских и зарубежных образовательных, научных и производственных учреждениях для переподготовки профессорско-преподавательского состава и других категорий сотрудников.

2.3.2. Создание инновационной инфраструктуры

Проект 2. В числе общепризнанных мировых тенденций современного высшего образования можно выделить обязательное сопровождение учебного процесса научными исследованиями, а также тесную связь университетов и бизнес-сообщества. Такое положение заставляет вузы переходить от традиционных подходов в организации своей деятельности к проектному управлению и поиску связей с представителями бизнес-сообщества. В соответствии с этим достигнута договоренность между РГАУ-МСХА и отделением АПК Всероссийского Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) о взаимодействии по вопросу целевой подготовки специалистов. Это позволит мобилизовать интеллектуальный потенциал большей части сотрудников, создаст условия для выявления и реализации их предпринимательских, лидерских качеств – формирует основу для всестороннего, успешного развития университета.

РГАУ–МСХА, стремясь соответствовать уровню лучших аграрных университетов мира и следуя стратегическому направлению своей политики, выделяет следующие формы реализации обозначенного проекта:

- Интеграция действующих учебно-научных подразделений, повышение квалификации их персонала.

- Создание новых структур инновационного типа, обеспечивающих формирование целостного учебно-научно-инновационного комплекса.

- Разработка и запуск механизмов эффективного взаимодействия элементов инновационной инфраструктуры.

В результате должны быть созданы условия, обеспечивающие органичное соединение образовательного и научно-исследовательского процессов на основе применения современной техники и технологий; формирование у магистров, аспирантов, студентов старших курсов и молодых преподавателей навыков работы в проектных группах и управления проектами; дополнительный профессиональный и карьерный рост магистров, аспирантов и молодых преподавателей в рамках инновационных структур; эффективное сотрудничество с агробизнесом, научно-исследовательскими институтами, другими стратегическими партнерами – коммерциализация результатов научных исследований, дополнительный приток инвестиций, материальная мотивация участников проектных групп.

Интеграция действующих учебно-научных центров, повышение квалификации их персонала. Предполагается провести комплексный аудит деятельности учебно-исследовательских подразделений университета. В результате должны быть уточнены перспективные направления работы, упразднены неэффективные структурные единицы, выделены действительно конкурентоспособные исследовательские центры. Некоторые подразделения будут объединены в более крупные структуры. Обязательным условием дальнейшего развития станет дополнительная профессиональная подготовка кадров, прежде всего, на базе ведущих европейских университетов – партнеров РГАУ–МСХА.

Особое внимание будет уделено развитию следующих подразделений (уже действующих или создающихся в рамках других инновационно-инвестиционных программ университета): Отраслевой бизнес-инкубатор, Федеральный центр обучения кадров ИКС АПК, Центр устойчивого развития сельских территорий, Учебно-научный консультационный центр «Овощная опытная станция имени В.И.Эдельштейна», Селекционная станция имени Н.Н.Тимофеева, Учебно-научный центр «Агроэкология пестицидов и агрохимикатов», Испытательный центр почвенно-экологических исследований, Учебно-методический центр «Аудит».

Отраслевой бизнес-инкубатор станет ключевым элементом инновационной инфраструктуры в цепочке трансформации знаний в готовый продукт, востребованный обществом (рис. 2).

Рис. 2. Трансформация знаний в коммерческий продукт.

Основными задачами отраслевого бизнес-инкубатора являются:

- усиление ориентации молодых ученых на активное внедрение результатов научных исследований в предпринимательскую деятельность путем их обучения и повышения квалификации в указанном направлении;

- интеграция университетов в инновационные программы Минсельхоза РФ, Минобрнауки РФ, другие федеральные и региональные программы;

- разработка требований по коммерческому использованию результатов научно-исследовательской работы магистров, аспирантов и научных работников;

- содействие коммерциализации научных разработок.

Создание дополнительных структур инновационного типа. Принцип целостности в формировании инновационной инфраструктуры университета предполагает наличие высокотехнологичных учебно-исследовательских центров по каждому из приоритетных направлений развития (см. Раздел 1 и рис.1), а также подразделений, обеспечивающих их взаимодействие в рамках проектной работы, как со структурами университета, так и его стратегическими партнерами.

В результате планируется создать следующие учебно-научные инновационные центры:

- Учебно-инновационный центр по проектированию систем земледелия и агротехнологий. На базе центра будет создан полигон для освоения инновационных агротехнологий. Центр станет экспериментальной площадкой для совершенствования образовательных программ на базе направлений «Агрономия» и «Агрохимия и агропочвоведение», обеспечивая современную учебно-производственную базу для подготовки агротехнологов (опытные поля, комплекс современной сельскохозяйственной техники, средства дистанционного зондирования и управления технологическими процессами в ГИС и др.).

- Межфакультетский инновационный центр биотехнологий (на базе научно-образовательного центра молекулярной биотехнологии РГАУ-МСХА), ведущий работу по направлениям: генная инженерия растений; геномика растений; геномика и диагностика фитопатогенов; секвенирование геномов; биоинформатика; клеточная инженерия; геномика и использование молекулярной ДНК маркеров в животноводстве, в том числе развитие перспективных направлений, таких как протеомика.

- Информационно-консультационный центр «Садоводство и овощеводство», который будет создан на базе существующих учебно-научных центров, опытных станций и научных лабораторий: Учебно-научный центр «Овощная опытная станция имени В.И. Эдельштейна», Селекционная станция имени Н.Н.Тимофеева, Дендрологический сад имени Р.Р. Шредера, Ботанический сад имени С.И.Ростовцева, на базе которого будут выполнять работы междисциплинарные исследовательские группы, в том числе магистрские и аспирантские творческие коллективы.

- Учебно-научный центр безопасности, качества и интенсификации технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, осуществляющий исследования, связанные с интенсификацией технологий производства и переработки с.-х. продукции на основе биофизических и электрофизических воздействий; исследования, связанные с внедрением системы НАССР в технологии производства и переработки с.-х. продукции, в том числе технологии производства пищевкусовых продуктов, технологии транспортировки, хранения и переработки плодов субтропических культур. В состав центра войдут три лаборатории: 1) электрофизическая лаборатория; 2) лаборатория биофизики; 3) лаборатория реодинамики, процессов и аппаратов, которые имеют общее направление исследований.

- Центр современных технологий в животноводстве, объединящий научно-исследовательские лаборатории по анализу качества животноводческой продукции и кормов, а также информационно-вычислительный сектор. Каждая из лабораторий и служб Центра соответствует стратегическим направлениям животноводства: биотехнология и генетика, качество животноводческой продукции, информационные технологии в племенной работе и сертификация животноводческой продукции. Подразделение создается для оказания научно-инновационных, информационно-аналитических и консультационных услуг в области анализа качества и сертификации животноводческой продукции, а также осуществления работ магистрских и аспирантских творческих коллективов.

- Учебно-методический центр: «Учебная бухгалтерия», «Учебный банк» - будет создан совместно с ОАО «Россельхозбанк» с целью повысить качество обучения за счет моделирования реальных производственных ситуаций, что позволит творческим коллективам (включая аспирантские и магистрские) осуществлять научно-исследовательские работы в области адаптации бухгалтерского учета в сельском хозяйстве к МСФО, в том числе МСФО 41 «Сельское хозяйство», результаты деятельности которых имеют коммерческий выход. «Учебная бухгалтерия» будет использоваться также при подготовке, переподготовке специалистов, повышении квалификации преподавателей профильных вузов и практикующих бухгалтеров.

Важным элементом формируемой инфраструктуры станет Центр содействия трудоустройству и адаптации выпускников.

В качестве полигона для прямого сотрудничества университета с бизнес-партнерами будет создан Выставочно-демонстрационный комплекс (ВДК). Основная цель – организация демонстрационных площадок ведущих мировых производителей агропромышленной техники и оборудования как реальной базы для формирования у студентов профессиональных компетенций. Принципиальным отличием ВДК от обычных выставочных павильонов является его вовлечение в научно-образовательный процесс, что предполагает демонстрацию образцов современной техники и их использование на опытных полях и в лабораториях университета. Университетом накоплен положительный опыт на примерах применения оборудования по глубокой переработке овощей и фруктов фирмы «Krönen», а также системы оценки качества молока компании «Bentley instruments».

Ключевую позицию в инновационной инфраструктуре займет Отдел по разработке и управлению проектами – подразделение, отвечающее за формирование устойчивых междисциплинарных, межструктурных связей в рамках выполнения различных проектов. Стратегической целью отдела является создание условий для перехода РГАУ–МСХА от традиционной линейно-функциональной структуры управления к проектной структуре.

Разработка и запуск механизмов эффективного взаимодействия элементов инновационной инфраструктуры.

Запуск данного механизма станет одной из наиболее трудных задач в рамках реализации инновационной образовательной программы, так как он затрагивает традиционные, устоявшиеся структурные связи внутри вуза и предполагает ломку привычных стереотипов. Поэтому обязательным условием реализации программы является повышение квалификации административно-управленческого персонала всех уровней в ведущих университетах.

Таким образом, предполагается организационно-управленческая трансформация университета от традиционной линейно-функциональной к проектно-ориентированной структуре, обеспечивающей гибкость организации вуза, что, в свою очередь, позволяет сохранить организационный стержень развития научно-педагогических школ и при этом легче адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям. Другими словами, проектно-ориентированный университет одновременно управляется по традиционной иерархической схеме и при этом имеет развитые горизонтальные связи между подразделениями. Традиционная схема - это иерархия «ректорат – факультет - кафедра». Горизонтальные связи реализуются через проектные группы.

Основная часть проектных групп университета будет создана на временной основе в соответствии с продолжительностью конкретного проекта, с целью реализации которого каждое конкретное подразделение будет сформировано. Некоторые из них не будут иметь ограничений по времени существования. Такие структуры предполагают «серийное» выполнение тематически или функционально связанных между собой проектов.

2.3.3. Формирование информационно-образовательной среды РГАУ-МСХА на базе современных информационно-телекоммуникационных технологий

Проект 3. Образование в активно меняющемся обществе ставит перед информационными и коммуникационными технологиями некоторые общие задачи удовлетворения крупномасштабных образовательных потребностей, порожденных социально-экономическими процессами. Развитие современных информационных и коммуникационных технологий создает среду, которую характеризуют стремительные и непрерывные изменения. Подобная среда требует принципиально нового подхода к процессу образования. Использование информационных и коммуникационных технологий ведет к преодолению возрастных, временных и пространственных барьеров и несет каждому возможность учиться в течение всей жизни. Стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий, Интернет, их проникновение в систему образования на всех существующих уровнях все в большей степени убеждают нас в том, что сами по себе информационные и коммуникационные технологии, Интернет не в состоянии решить главной задачи образовательного процесса: повышения качества образования. Для этого необходимы новые методические и учебные материалы, широкий информационный обмен в сфере использования информационных и коммуникационных технологий, Интернет в учебном процессе, масштабная подготовка и переподготовка преподавателей всех уровней системы образования.

Главной целью Проекта 3 является создание единой системы, обеспечивающей предоставление полной информации об образовательном и культурном потенциале аграрного образования при главной ориентации на максимальное удовлетворение потребностей обучаемых по самому широкому диапазону учебных курсов, специальностей, уровням и формам образования, об учебном заведении и его информационно-образовательных ресурсах. Для достижения цели проекта необходимо создание распределенной среды информационных образовательных ресурсов, основанной на инновационных образовательных технологиях.

Формы реализации проекта:

1. Создание корпоративной системы управления учебно-методической, научной и административной деятельностью университета.

Данное направление предполагает создание системы (рис. 3), которая позволит создать эффективные инструменты управления для каждой из категорий сотрудников – административно-управленческого персонала, профессорско-преподаваельского состава, научных сотрудников и т.д.

Основным элементом корпоративной системы управления станет Система управления учебным процессом, позволяющая осуществлять мониторинг учебного процесса с целью его совершенствования:

- Предполагается внедрение автоматизированной информационной системы управления учебным процессом (АИС «CASUS») в составе подсистем «Абитуриент», «Студент» (включающей «Формирование групп», «Планирование учебного процесса», «Учет успеваемости», «Формирование расписания»).

- Для управления системой контроля качества учебного процесса в университете планируется разработка и внедрение автоматизированной системы контроля качества, включающей несколько модулей в соответствии с существующей системой контроля качества.

Рис. 3. Корпоративная система управления деятельностью университета

Система электронного документооборота университета, обеспечивающая автоматизацию всех основных бизнес-процессов в области управления учебным процессом и научными исследованиями, будет состоять из двух модулей – системы текущего документационного обеспечения и архива документов.

В рамках системы управления ресурсами предполагается разработать и внедрить взаимосвязанные модули «Управление персоналом» и «Управление бюджетированием», привязав их к существующей системе бухгалтерского учета университета.

Для создания единой системы управления электронными образовательными ресурсами предполагается:

- приобретение и создание электронных версий учебных и учебно-методических материалов базового и дополнительного блоков, в первую очередь в рамках новых образовательных программ;

- создание и дальнейшее развитие электронной библиотеки с целью обеспечения доступа бакалавров, магистров и специалистов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников университета к мировым интеллектуальным ресурсам, сокращения времени поиска и получения информации, создание объединенной электронной сети библиотек аграрных вузов.

Важнейшим компонентом, который обеспечит успешность и перспективность использования информационных и телекоммуникационных технологий в учебном процессе, является система управления открытым образованием, которая позволит интегрировать электронные образовательные ресурсы в единую образовательную среду и предоставить к ним распределенный доступ всем категориям обучающихся с целью обеспечения качества учебного процесса. Для этого планируется:

- создание корпоративного портала открытого образования и апробация интернет-курсов для разных категорий обучающихся (в первую очередь – для слушателей заочной формы обучения);

- внесение изменений в программы учебных дисциплин с учетом использования технологий открытого образования для разных форм обучения;

- внедрение новых методов организации самостоятельной работы студентов, магистров и аспирантов на базе использования электронных тренажеров, обучающих и контролирующих компьютеризированных программ, электронных учебников и виртуальных практикумов с целью повышения её эффективности.

Для отражения деятельности университета и его филиала планируется развитие и сопровождение корпоративного информационного портала, а также создание его англоязычной версии для предоставления информации зарубежным пользователям. Для предоставления актуальной информации о ходе выполнения проекта и распространения полученных результатов на систему аграрных вузов России в рамках корпоративного портала планируется создать специальный раздел.

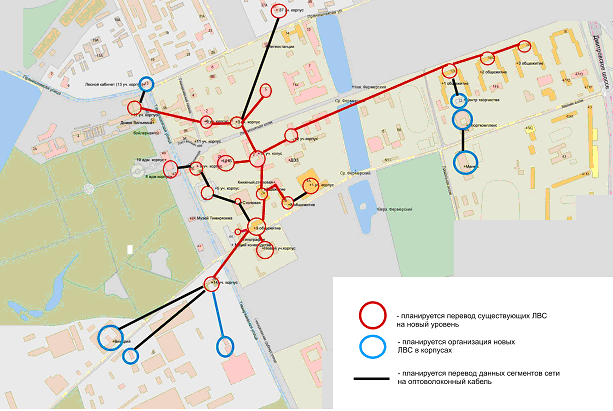

2. Создание единой телекоммуникационной среды – среды передачи данных.

Успешность реализации инновационной программы во многом зависит от планирования, построения и эксплуатации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Для развития такой инфраструктуры, соответствующей требуемому уровню производительности, масштабируемости и надежности эксплуатации, планируется:

- перевод структурированной кабельной сети на корпусном уровне с использованием коммутаторов 2-го уровня;

- объединение локальных вычислительных сетей корпусов в единую корпоративную вычислительную сеть университете на базе оптоволоконного кабеля и с использованием коммутаторов ядра сетей 3-го уровня (рис. 4);

- создание единой системы информационных сервисов на базе использования серверов, специализированных по каждому из информационных сервисов;

- организация зон беспроводного доступа на базе Центральной научной библиотеки для повышения качества информационного обслуживания студентов и других категорий обучающихся и сотрудников;

- организация включения филиала университета в единую телекоммуникационную среду.

Рис. 4. Схема единой корпоративной вычислительной сети

3. Модернизация аудиторного фонда - оснащение современными компьютерными средствами представления учебного материала.

С целью повышения эффективности освоения учащимися знаний по новым образовательным программам, а также представления в учебном процессе современных научных достижений, планируется:

- оснащение аудиторий мультимедийным оборудованием, устройствами видеонаблюдения, телекоммуникационными системами для трансляции лекций и практических занятий в режиме телеконференции, а также модернизация учебного видеозала на базе Центральной научной библиотеки;

- создание системы проведения видеоконференций с филиалом университета и другими вузами и предприятиями аграрного профиля;

- обновление компьютерного парка кафедр и создание в рамках каждой кафедры рабочих мест преподавателей-тьюторов;

- модернизация существующих и создание компьютерных классов, ориентированных на конкретные образовательные программы: общеуниверситетский учебный центр САПР и ГИС, общеуниверситетский учебный центр «Управление развитием сельских территорий» и информационный центр на базе Центральной научной библиотеки и др.;

- оборудование лекционных, семинарских и учебных лабораторных аудиторий современными средствами отображения информации (интерактивные доски, маркерные доски, оверхеды, флипчарты).

4. Создание системы повышения квалификации преподавателей и сотрудников с использованием технологий открытого образования

Внедрение в образовательный процесс современных технологий проведения лекций и практических занятий, использование средств мультимедиа, разработка материалов для открытого образования предусматривают определенную квалификацию профессорско-преподавательского состава и сотрудников, работающих с корпоративной информационной системой. Для эффективного использования ресурсов информационно-образовательной среды университета планируется: стажировка преподавателей-тьюторов для изучения методов подготовки материалов и их использования в среде открытого образования в российских и зарубежных образовательных организациях; повышение квалификации преподавателей, использующих технологии открытого образования в учебном процессе, не только в рамках университета, но и по системе агарного образования в целом; повышение квалификации сотрудников в области использования информационных и телекоммуникационных технологий в управлении деятельностью университета.

2.4. Участники реализации инновационной образовательной программы

Основными участниками реализации инновационной образовательной программы являются магистры, аспиранты, слушатели, а также преподаватели, научные сотрудники, учебно-методический, административно-управленческий и административно-хозяйственный персонал университета. Партнерами в реализации конкретных заявленных образовательных и научно-практических программ инновационного типа являются фирмы-работодатели, научно-исследовательские институты РАН и РАСХН, вузы России, стран-государств СНГ и Европы. В основу выбора партнеров для эффективной реализации инновационной образовательной программы были положены следующие принципы: обеспечение фундаментальности образования; ориентация на конечных потребителей продуктов и услуг университета; интернационализация университета; использование передового мирового опыта. В результате был определен следующий круг участников, многие из которых являются стратегическими партнерами РГАУ–МСХА (Приложение 16).

2.5. Результаты и продукты, получаемые по окончании реализации инновационной образовательной программы

Главным результатом инновационной образовательной программы выступает формирование инновационной образовательной среды в РГАУ–МСХА для подготовки нового поколения специалистов аграрного профиля, способных успешно реализовать себя в условиях современного общества.

Результаты и продукты1. Проект 1:

- 12 новых магистерских программ (Приложение 11).

- 34 новых программ дополнительного профессионального образования

(72-часовые курсы) (Приложение 11).

- 2 программы МВА (Приложение 11).

- 3 новых междисциплинарных курса и 3 сквозные дисциплины (Приложение 13).

- 112 инновационных учебно-методических комплексов (УМК) для магистерских программ и 34 комплексов – для программ повышения квалификации, 83 учебника и учебных пособий, 16 методических рекомендаций и деловых игр для программ повышения квалификации, 68 электронных учебников (Приложение 14).

- Реализация серии стажировок профессорско-преподавательского состава и административно-управленческого персонала в ведущих российских и зарубежных образовательных, научных и производственных центрах.

- Разработка механизмов тиражирования образовательных программ инновационного типа, внедрение и тиражирование инновационных образовательных программ.

Результаты и продукты. Проект 2:

- Модернизация 10 действующих научно-исследовательских центров.

- Создание 6 инновационных научно-исследовательских центров.

- Выполнение 111 тем научно исследовательских работ коллективами преподавателей, магистров, аспирантов и студентов старших курсов (Приложение 15), отчеты, доклады и публикации по полученным результатам.

- Создание Отдела по разработке и управлению проектами.

- Создание структуры университетского бизнес-комплекса.

- Пакет внутренних регламентов, определяющих взаимодействие подразделений университета в рамках проектной структуры управления.

- Реализация серии стажировок руководства университета в ведущих российских и зарубежных образовательных учреждениях.

Результаты и продукты. Проект 3:

- Создание корпоративной информационной системы управления деятельностью университета на базе автоматизации всех основных бизнес-процессов в области управления учебным процессом и научными исследованиями.

- Создание телекоммуникационной инфраструктуры университета в виде корпоративной вычислительной сети.

- Формирование технической и технологической базы для проведения лекций и семинаров в режиме видеоконференций.

- Внедрение в учебный процесс 22 новых программных продукта.

- Создание 6 специализированных компьютерных классов и 5 компьютерных классов общего назначения.

- Внедрение электронных версий учебных дисциплин.

- Создание электронной библиотеки авторефератов диссертаций, учебников и учебных пособий, периодических изданий.

- Разработка англоязычной версии сайта университета.

- Разработка образовательных интернет-курсов для разных категорий обучающихся.

- Создание тренинг-центров для самостоятельной подготовки студентов, магистров.

- Реализация серии стажировок преподавателей и инженерно-технического персонала в ведущих российских и зарубежных образовательных учреждениях и IT-компаниях.

- Создание системы переподготовки преподавателей и сотрудников вузов аграрного профиля на базе технологий открытого образования по новым образовательным программам.

2.6. Системность и масштаб влияния программы на инновационное развитие вуза, отрасли, региона, системы высшего профессионального образования

Инновационная образовательная программа РГАУ–МСХА разработана на основе Стратегии развития университета на 2006-2012 гг. Ее реализация нацелена на развитие университета в соответствии с реализуемыми приоритетными национальными проектов «Образование» и «Развитие АПК», с основными направлениями долгосрочной социально-экономической политики государства, зафиксированными в таких документах, как «Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы», «Приоритетные направления развития науки, технологий и техники Российской Федерации».

Данная программа – это обеспеченная ресурсами возможность для системного развития университета, которое предполагает повышение профессиональных компетенций профессорско-преподавательского и административно-управленческого составов; комплексную модернизацию учебно-методической и материально-технической базы; наращивание и эффективную реализацию научно-исследовательского потенциала; совершенствование структуры управления; активную интеграцию в международную образовательную среду.

Участие в Программе воспринимается коллективом вуза как возможность реализации своего творческого потенциала. Заявленная инновационная образовательная среда – это та цель, достижение которой позволит университету добиться максимального качества в выпуске своего самого ценного «продукта» – специалиста-агрария. Федеральный статус университета, его международный авторитет позволяют говорить о серьезном влиянии реализуемых им проектов, тем более таких масштабных, на развитие агропромышленного комплекса страны, системы высшего профессионального образования не только России, но и СНГ. Коллектив университета понимает возлагаемую на него ответственность и с самого начала ставит следующие ориентиры в реализации инновационной образовательной программы: удовлетворение потребностей отрасли (как ее производственной, так и социальной компоненты); поддержка региональной и национальной политики государства; внесение реального вклада в консолидацию усилий приоритетных национальных проектов «Образование» и «Развитие АПК»; разработка и запуск механизмов тиражирования положительного опыта и результатов на всю систему высшего аграрного образования России и СНГ; создание условий для воспроизводства результатов программы, обеспечение устойчивости инновационного развития вуза.

2.7. Схема / механизмы управления реализацией инновационной образовательной программы

Организационная схема управления процессом реализации инновационной образовательной программы представлена на рисунке 5.

Перед началом реализации программы будут разработано и утверждено ее нормативно-методическое и информационное обеспечение. Основными документами, регулирующими взаимодействия подразделения и порядок выполнения программы будут являться Государственный контракт на реализацию программы, нормативные документы Минобрнауки России и Минсельхоза России, Устав РГАУ-МСХА, приказ о выполнении Государственного контракта, график реализации инновационной образовательной программы, приказ о создании Координационного совета, Наблюдательного совета, рабочих групп на факультетах, группы экспертной поддержки, приказ о создании отдела по разработке и управлению проектами и Положение об его функционировании, приказ о назначении координаторов проектов внутри программы, иные распорядительные документы, необходимые для реализации программы. Также будет разработан механизм и график мониторинга за ходом реализации программы

2.8. Перспективы расширенного воспроизводства достижений инновационной образовательной программы, обеспечение устойчивости инновационного развития университета

Реализация инновационной образовательной программы связана с масштабным вложением материальных и интеллектуальных ресурсов, долгосрочная отдача от которых во многом будет определяться действиями и политикой университета по завершению государственного финансирования программы.

Заявленные цель и содержание инновационной образовательной программы были разработаны таким образом, что за два проектных года университет сформирует условия, надежную базу для дальнейшего воспроизводства инновационных достижений. К концу 2008 года должна быть создана эффективно работающая инновационная инфраструктура; структура управления университета адаптирована к реализации проектного подхода; сформирована система мотивации профессорско-преподаватель-ского состава к активной творческой деятельности; повышена квалификация кадровых работников; модернизированы аудиторный фонд и учебно-лабораторная база.

Финансовой основой устойчивости инновационного развития станет формирование фондов «Научно-образовательных инноваций» и «Академической мобильности», а также реализация концепции трансформации вуза в проектно-ориентированный университет, что предполагает активное привлечение средств из внешних источников. В этой части руководство вуза ставит перед собой четкие задачи (табл. 1).

Важнейшим элементом, определяющим потребность в устойчивом инновационном развитии университета, является выполнение им роли головного вуза в системе высшего аграрного образования России. Традиции, сложившиеся научные школы, статус признанного методического и методологического центра обязывают РГАУ–МСХА на постоянной основе вести распространение своего положительного опыта в рамках всей страны. Это предполагает, что, решая каждую сложную, уникальную задачу, специалисты университета переводят ее в типовую, разрабатывая четкую методику, готовую для дальнейшего тиражирования.

| Таблица 1 | |||

| Финансирование отдельных направлений инновационного развития университета, 2009 г. (далее ежегодно), млн. руб. | |||

| Направления | Всего | в т. ч. средства | |

| собственные | привлеченные | ||

| Модернизация учебно-методической, научно-экспериментальной базы | 25,00 | 23,00 | 2,00 |

| Исследовательские проекты | 50,00 | 20,00 | 30,00 |

| Коммерческие (научно-прикладные и др.) проекты | 30,00 | 3,00 | 27,00 |

| Фонд «Научно-образовательных инноваций» | 15,00 | 10,00 | 5,00 |

| Фонд «Академической мобильности» | 5,50 | 1,75 | 3,75 |

| Тиражирование положительного опыта | 3,50 | 1,50 | 2,00 |

| Всего | 130,50 | 63,25 | 67,25 |

РГАУ–МСХА располагает широким набором каналов распространения результатов своей инновационной деятельности, среди которых можно выделить:

- ежегодные собрания руководящих и методических сотрудников российских аграрных университетов, проводимые в рамках учебно-методических объединений;

- широкомасштабные конференции и семинары при содействии Совета ректоров аграрных вузов стран-государств СНГ;

- активная деятельность в рамках системы дополнительного профессионального обучения (всероссийские семинары, конференции, курсы повышения квалификации и т.п.);

- академические сети, в которых РГАУ–МСХА выступает в роли координатора. Здесь можно особо отметить: 1) сеть региональных учебных центров, открытых в рамках проекта TEMPUS 9702 «Укрепление реформ в сельском хозяйстве через образование»; 2) объединение специализированных кафедр 11 аграрных университетов, созданное в рамках проекта TEMPUS 23199 «Академическая сеть по информационно-консультационной деятельности в РФ»; 3) совершенствование системы управления качеством в рамках проекта TEMPUS 24160 «Интеграция системы управления качеством образования в российских вузах в Болонский процесс»;

- система дистанционного обучения, позволяющая проводить подготовку магистров, аспирантов, переподготовку и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в системе аграрного образования.

1Здесь и далее детальное представление результатов инновационной образовательной программы см. в разделах 2.3 и 3.2.