Н. Н. Алипова, канд биол наук О. В. Левашова и канд биол наук М. С. Морозовой под редакцией акад. П. Г. Костюка москва «мир» 1996 ббк 28. 903 Ф50

| Вид материала | Документы |

- Приглашение и программа разнообразие почв и биоты северной и центральной азии, 521.14kb.

- М. А. Ляшко доц., канд физ мат наук; Т. Н. Смотрова доц., канд, 2299.13kb.

- Современные направления развития физической культуры, спорта и туризма, 4493.6kb.

- Отчет о проведении Международной научной конференции-семинара «Современные методы психологии», 97.76kb.

- Образовательная программа дошкольного образования Москва «Просвещение», 5670.3kb.

- Пособие для врачей и среднего медицинского персонала Минск, 5480.63kb.

- Ббк 63. 3(0) Н72, 4378.93kb.

- Тезисы докладов, 4290.75kb.

- Строительные нормы и правила нагрузки и воздействия сниП 01. 07-85* министерство строительства, 1162.86kb.

- Ббк 63. 3(0) Н72, 5546.58kb.

20.3. Функциональная организация сосудистой системы

Функциональные группы сосудов

Все сосуды в зависимости от выполняемой ими функции можно подразделить на шесть групп: 1) амортизирующие сосуды (сосуды эластического типа); 2) резистивные сосуды; 3) сосуды-сфинктеры; 4) обменные сосуды; 5) емкостные сосуды; 6) шунтирующие сосуды [10].

Амортизирующие сосуды. К этим сосудам относятся артерии эластического типа с относительно большим содержанием эластических волокон, такие, как аорта, легочная артерия и прилегающие к ним участки больших артерий. Выраженные эластические свойства таких сосудов, в частности аорты, обусловливают амортизирующий эффект, или так называемый Windkessel-эффект (Windkessel по-немецки означает «компрессионная камера»). Этот эффект заключается в амортизации (сглаживании) периодических систолических волн кровотока (см. с. 513).

В более дисталъно расположенных артериях больше гладкомышечных волокон, поэтому их относят к артериям мышечного типа. Артерии одного типа плавно переходят в сосуды другого типа. Очевидно, в крупных артериях гладкие мышцы влияют главным образом на эластические свойства сосуда, фактически не изменяя его просвет и, следовательно, гидродинамическое сопротивление.

Резистивные сосуды. К резистивным сосудам относят концевые артерии, артериолы и в меньшей степени капилляры и венулы. Именно концевые артерии и артериолы, т. е. прекапиллярные сосуды, имеющие относительно малый просвет и толстые стенки с развитой гладкой мускулатурой, оказывают наибольшее сопротивление кровотоку. Изменения степени сокращения мышечных волокон этих сосудов

ГЛАВА 20. ФУНКЦИИ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 507

приводят к отчетливым изменениям их диаметра и, следовательно, общей площади поперечного сечения (особенно когда речь идет о многочисленных артериолах). Если учесть, что гидродинамическое сопротивление в значительной степени зависит от площади поперечного сечения (см. с. 499), то неудивительно, что именно сокращения гладких мышц прекапиллярных сосудов служат основным механизмом регуляции объелшой скорости кровотока в различных сосудистых областях, а также распределения сердечного выброса (системного дебита крови) по разным органам [2, 6. 10, 13, 39, 46].

Сопротивление посткапиллярного русла зависит от состояния венул и вен. Соотношение между прекапиллярным и посткапиллярным сопротивлением имеет большое значение для гидростатического давления в капиллярах и, следовательно, для фильтрации и реабсорбции (см. с. 523).

Сосуды-сфинктеры. От сужения или расширения сфинктеров-последних отделов прекапиллярных артериол - зависит число функционирующих капилляров, т. е. площадь обменной поверхности капилляров (см. рис. 20.21).

Обменные сосуды. К этим сосудам относятся капилляры. Именно в них происходят такие важнейшие процессы, как диффузия и фильтрация. Капилляры не способны к сокращениям; диаметр их изменяется пассивно вслед за колебаниями давления в пре- и посткапиллярных резистивных сосудах и сосудах-сфинктерах. Диффузия и фильтрация происходят также в венулах, которые следует поэтому относить к обменным сосудам.

Емкостные сосуды. Емкостные сосуды-это главным образом вены. Благодаря своей высокой растяжимости вены способны вмещать или выбрасывать большие объемы крови без существенного влияния на другие параметры кровотока. В связи с этим они могут играть роль резервуаров крови.

Некоторые вены при низком внутрисосудистом давлении уплощены (т. е. имеют овальный просвет) и поэтому могут вмещать некоторый дополнительный объем, не растягиваясь, а лишь приобретая более цилиндрическую форму.

Некоторые вены отличаются особенно высокой емкостью как резервуары крови, что связано с их анатомическим строением. К таким венам относятся прежде всего 1) вены печени; 2) крупные вены чревной области; 3) вены подсосочкового сплетения кожи. Вместе эти вены могут удерживать более 1000 мл крови, которая выбрасывается при необходимости. Кратковременное депонирование и выброс достаточно больших количеств крови могут осуществляться также легочными венами, соединенными с системным кровообращением параллельно.

При этом изменяется венозный возврат к правому сердцу и/или выброс левого сердца (см. с. 545).

У человека в отличие от животных нет истинного депо, в котором кровь могла бы задерживаться в специальных образованиях и по мере необходимости выбрасываться (примером такого депо может служить селезенка собаки).

В замкнутой сосудистой системе изменения емкости какого-либо отдела обязательно сопровождаются перераспределением объема крови. Поэтому изменения емкости вен, наступающие при сокращениях гладких мышц, влияют на распределение крови во всей кровеносной системе и тем самым прямо или косвенно на общую функцию кровообращения.

Шунтирующие сосуды-это артериовенозные анастомозы, присутствующие в некоторых тканях. Когда эти сосуды открыты, кровоток через капилляры либо уменьшается, либо полностью прекращается (см. рис. 20.21).

Сопротивление в кровеносной системе

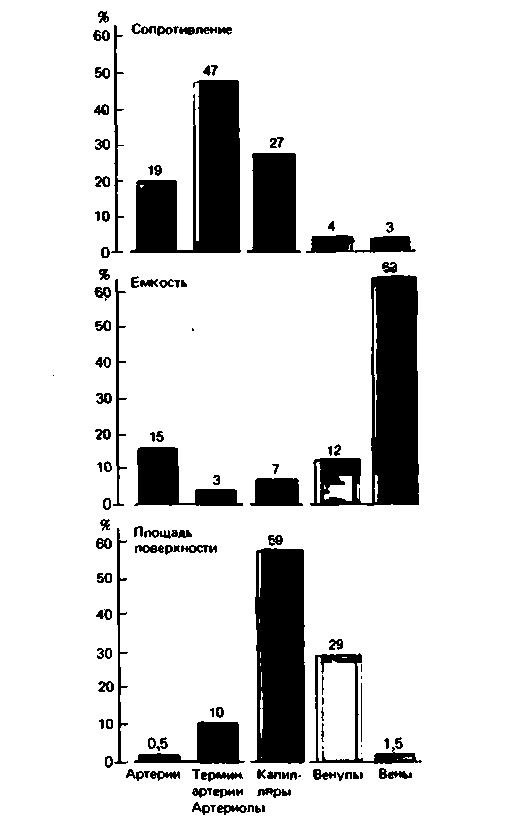

Сопротивление в различных отделах сосудистой системы. Сопротивление в аорте, больших артериях и относительно длинных артериальных ответвлениях составляет лишь около 19% общего сосудистого сопротивления (рис. 20.8). На долю же конечных артерий и артериол приходится почти 50% этого сопротивления. Таким образом, почти половина периферического сопротивления создается сосудами длиной всего около нескольких миллиметров. Это колоссальное сопротивление связано с тем, что диаметр концевых артерий и артериол относительно мал, и это уменьшение просвета не компенсируется полностью ростом числа параллельных сосудов. Сопротивление в капиллярах также достаточно велико-около 25% общего сопротивления. В венозном русле наибольшее сопротивление приходится на долю венул (4%); вклад всех остальных сосудов составляет лишь 3%.

Общее периферическое сопротивление. Под общим периферическим сопротивлением (ОПС) понимают суммарное сопротивление всех сосудов большого круга кровообращения, т.е. общее сопротивление всех параллельных сосудистых областей. Если градиент давления

Ρ равен около 100 мм рт. ст., а объемная скорость кровотока

Ρ равен около 100 мм рт. ст., а объемная скорость кровотока примерно 95 мл/с, то величина ОПС составляет около 140 Па-мл-с"1 (табл. 20.2). Давление крови в каждый момент времени определяется общим периферическим сопротивлением и общей объемной скоростью кровотока (т. е. сердечным выбросом).

примерно 95 мл/с, то величина ОПС составляет около 140 Па-мл-с"1 (табл. 20.2). Давление крови в каждый момент времени определяется общим периферическим сопротивлением и общей объемной скоростью кровотока (т. е. сердечным выбросом).В сосудах легких при

Ρ около 8 мм рт. ст. и

Ρ около 8 мм рт. ст. и  =95 мл/с ОПС составляет примерно 11 Па-мл-с"1.

=95 мл/с ОПС составляет примерно 11 Па-мл-с"1.508 ЧАСТЬ V. КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ

|

| Рис. 20.8. Процентное соотношение значений гидродинамического сопротивления, емкости и площади поверхности в различных отделах системного кровообращения. На долю артериальных резистивных сосудов приходится примерно 50% общего сопротивления; около 75% всей емкости сосредоточено в венозных емкостных сосудах; приблизительно 90% общей поверхности сосудистого русла приходится на капилляры и венулы (обменные сосуды). Подробнее см. в тексте (по Mall, Schleier, Green) |

Поскольку сопротивление в сосудах разных органов различно (табл. 20.2), каждый орган получает разную долю от общего сердечного выброса. Приспособительные изменения кровоснабжения органов в соответствии с их потребностями осуществляются как путем изменения сердечного выброса, так и посредством изменения сопротивления различных сосудистых сетей, параллельных друг другу. Последний механизм обеспечивают процессы, описанные в разд. 20.8.

| Таблица 20.2. Сопротивление (R) и кровоток (в процентах от общего сердечного выброса, % СВ) в сосудах различных органов человека | ||||

| | % СВ |  мл/мин |  мл/с | R, Па-мл-1с |

| Головной мозг | 13 | 750 | 13 | 1025 |

| Коронарные сосуды | 4 | 250 | 4 | 3330 |

| Мышцы | 21 | 1200 | 20 | 670 |

| Чревная область | 24 | 1400 | 23 | 580 |

| Почки | 19 | 1110 | 18 | 740 |

| Кожа | 9 | 500 | 8 | 1670 |

| Прочие органы | 10 | 600 | 10 | 1330 |

| Системное кровообращение | 100 | ~5800 | -96 | ~140 |

| Легочное кровообращение | 100 | ~5800 | ~96 | -11 |

О бъем крови в кровеносной системе

бъем крови в кровеносной системе

Общий объем крови. Общий внутрисосудистый объем крови-это важный параметр, определяющий давление наполнения сердца во время диастолы и, следовательно, ударный объем.

Объем крови у мужчин составляет 77 мл/кг массы, а у женщин-65 мл/кг (10%). Эта разница связана главным образом с тем, что у женщин больше жировой ткани. Таким образом, у мужчин общий объем крови равен в среднем около 5,4 л, а у женщин-около 4,5 л.

Величина общего объема крови может претерпевать значительные и длительные отклонения в зависимости от степени тренированности, климатических и гормональных факторов. Так, у некоторых спортсменов объем крови может превышать 7000 мл, а после длительного периода постельного режима он может становиться ниже нормы. Объем крови увеличивается при варикозном расширении вен тяжелой степени. Кратковременные изменения объема крови наблюдаются при переходе в вертикальное положение и при мышечной нагрузке.

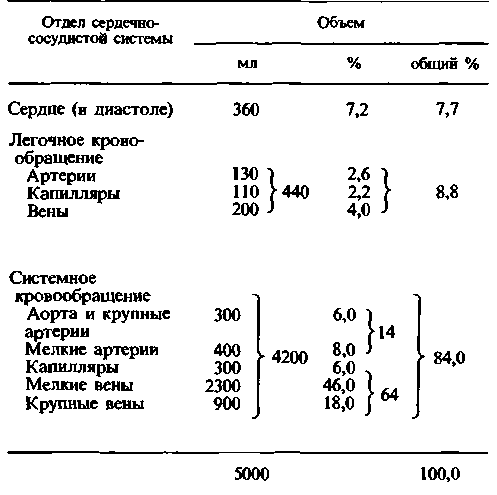

Распределение общего объема крови. У взрослого человека примерно 84% всей крови содержится в большом круге кровообращения; остальные 16% находятся в малом круге (около 9%) и в сердце (около 7%) (табл. 20.3).

В артериях большого круга человека содержится около 18% общего объема крови и примерно 3% от этого количества - в артериолах (рис. 20.8). Отсюда ясно, что даже при максимальном сужении или расширении резистивных сосудов общий объем крови в остальных отделах кровеносной системы практически не меняется.

Несмотря на огромную общую площадь поперечного сечения капилляров, в них также содержится лишь относительно небольшая часть общего объема крови (около 6%). Это связано с тем, что капилляры очень коротки.

Большой объем крови, содержащийся в венах

ГЛАВА 20. ФУНКЦИИ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 509

| Таблица 20.3. Среднестатистические данные, характеризующие распределение крови в сердечно-сосудистой системе человека (возраст 40 лет, масса 75 кг, площадь поверхности тела 1,85 м2) [20] |

|

(

около 76% всей крови в отдельных сосудистых сетях и примерно 64% общего объема), отражает их роль как резервуара крови.

около 76% всей крови в отдельных сосудистых сетях и примерно 64% общего объема), отражает их роль как резервуара крови.Таким образом, для резистивных сосудов характерно не только высокое гидродинамическое сопротивление, но и малая емкость, а емкостным сосудам, напротив, присущи низкое сопротивление и большая емкость. Малые артерии и вены (с диаметром около 0,5-2,0 мм) занимают особое, промежуточное положение: при их растяжении существенно изменяется как емкость, так и сопротивление.

Объем крови и среднее давление наполнения. Среднее давление наполнения, или статическое давление крови, отражает наполнение кровеносного русла. Оно соответствует тому давлению, которое регистрируется в большинстве отделов всей сердечнососудистой системы, когда сердце не работает и все существующие градиенты давления уравновешены. Среднее давление наполнения равно примерно 6 мм рт. ст. На него влияют как изменения общего объема крови, так и изменения емкости сосудов, связанные с различной степенью сокращения гладких мышц. Среднее давление наполнения-это важный фактор, определяющий отток крови из вен к правому предсердию; таким образом, оно косвенно влияет на выброс левого сердца.

В условиях естественного кровообращения часть крови при каждом сокращении сердца перекачивается из венозного отдела в артериальный. При этом давление в сосудах изменяется в зависимости от их

емкости и растяжимости: в венах оно лишь незначительно снижается, а в артериях довольно существенно повышается (рис. 20.10). Это связано с тем, что эффективная растяжимость артерий намного меньше. Таким образом, устанавливается динамическое равновесие, при котором объем крови в том или ином отделе кровеносного русла определяется внутрисосудистым давлением, зависящим в свою очередь от растяжимости сосудов.