Реферат по истории России на тему: «Феномен женской поэзии серебряного века. А. Ахматова и М. Цветаева»

| Вид материала | Реферат |

СодержаниеПроцесс написания Ахматовский и Цветаевский стили Во всех сложнейших жизненных обстоятельствах |

- Вторая группа. Реферат. Поэзия «женской души», 101.17kb.

- Реферат по литературе на тему: «Лица серебряного века. М. И. Цветаева», 277.79kb.

- Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия, 104.5kb.

- Литература Класс Тема зачёта, 21.93kb.

- Такой я представляю себе поэта А. А. Ахматову, 15.13kb.

- А. П. Чехов «Ионыч», «Маленькая трилогия» («О любви», «Крыжовник», «Человек в футляре»), 13.67kb.

- Концепт “снег” в русской и японской поэзии серебряного века ключевые слова, 110.04kb.

- И. А. Бунин «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». И. А. Бунин «Темные, 16.17kb.

- Приключения Робинзона Крузо Ч. Диккенс. Приключения Оливера Твиста П. Коэльо. Алхимик, 10.86kb.

- Лекция по литературе в 11 классе «Поэзия серебряного века», 89.9kb.

В пору своей творческой зрелости, они обе обратились к теме гражданина.

«Земная любовь» у Ахматовой подразумевает и любовь к окружающему человека земному миру. Изображение человеческих отношений неотрывно от любви к родной земле, к народу, к судьбе страны.

Дай мне горькие годы недуга,

Задыханья, бессонницу, жар,

Отыми и ребенка, и друга,

И таинственный песенный дар –

Так молюсь за Твоей литургией

После стольких томительных дней,

Чтобы туча над темной Россией

Стала облаком в славе лучей.

Таким образом, поэзия А.А.Ахматовой не только исповедь влюбленной женщины, это исповедь человека, живущего всеми бедами, болями и страстями своего времени и своей земли.

Ярким образцом ее гражданской лирики стала поэма «Реквием».

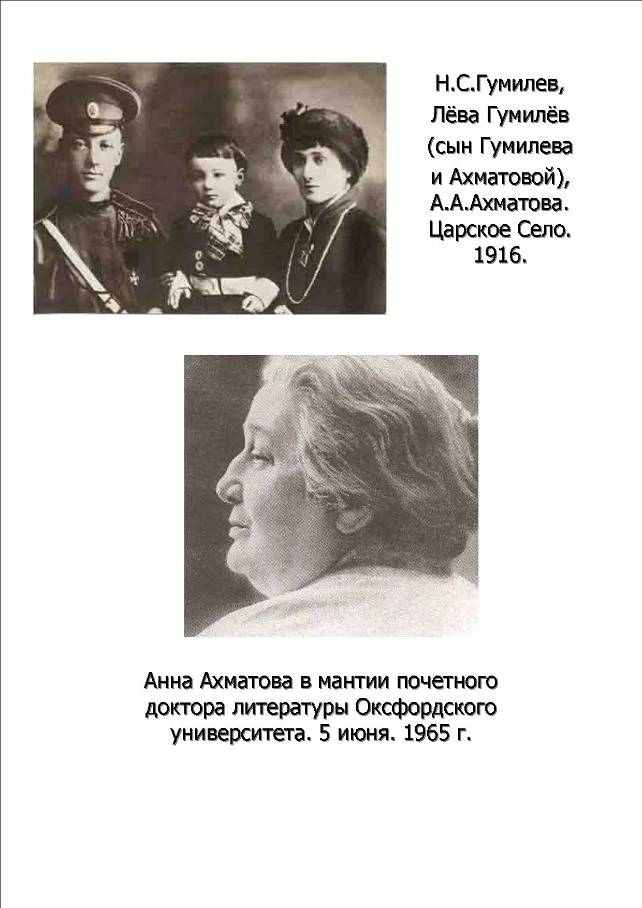

В основу поэмы легли факты личной биографии Анны Ахматовой: 22 октября 1935 года ее сын, Лев Николаевич Гумилев был арестован, студентом исторического факультета ЛГУ, был брошен в тюрьму, как «участник антисоветской террористической группы».

В этот раз Ахматовой удалось вырвать сына из тюрьмы довольно быстро: уже в ноябре он был освобожден из под стражи. Для этого ей пришлось обратиться с письмом к Сталину. В последствие она опишет это так:

Уводили тебя на рассвете,

За тобой, как на выносе, шла,

В темной горнице плакали дети,

У божницы свеча оплыла.

На губах твоих холод иконки,

Смертный пот на челе: не забыть!

Буду я, как стрелецкие женки,

Под кремлевскими башнями выть.

Во второй раз Л.Н. Гумилев был арестован в марте 1938 года и приговорен в 10 годам лагерей, позднее срок сократили до пяти лет. В 1949 году Льва арестовывают в третий раз, приговаривают к расстрелу, который заменяют потом ссылкой. Вина Л.Н. Гумилёва ни разу не была доказана. В 1956 и 1975 годах его полностью реабилитировали (по обвинениям 1938 и 1949 гг.)

Было наконец «установлено, что Л.Н. Гумилев был осужден необоснованно»

Аресты 1935 и 38 гг. Анна Андреевна рассматривала, как месть властей за то, что Лев был сыном Н.С. Гумилёва.

Арест 1949 года, по мнению Ахматовой, был следствием печально - известного постановления ЦК 1946 года. «О журналах «Звезда» и «Ленинград». (После этого постановления две готовые к печати книги Ахматовой были пущены под нож, а сама она исключена из Союза советских писателей). Теперь сын сидел в лагере из-за нее.

Пережитое Анной Андреевной в эти годы нашло отражение не только в «Реквиеме», но и в «Поэме без героя», и в цикле «Черепки», и в ряде лирических стихотворения разных лет:

Мне, лишенной огня и воды,

Разлученной с единственным сыном…

………………………………….

Вот и доспорился яростный спорщик

До енисейских равнин,

Вам он бродяга, шуан, заговорщик,

Мне он – единственный сын…

(«Черепки»)

Однако было бы неверным сводить содержание поэмы «Реквием» только к семейной трагедии. «Реквием» - это воплощение народного горя народной трагедии, это крик «стомильонного» народа, которому выпало жить в то время,

Только мертвый, спокойствию рад

И ненужным привеском болтался

Возле тюрем своих Ленинград.

И когда, обезумев от муки,

Шли уже осужденных полки,

И короткую песню разлуки

Паровозные пели гудки,

Звезды смерти стояли над нами,

И безвинная корчилась Русь,

Под кровавыми сапогами

И под шинами черных марусь.

Анна Ахматова чувствовала себя в неоплатном долгу перед теми, с кем стояла в тюремных очередях:

И я молюсь не о себе одной,

А обо всех, кто там стоял со мною

И в лютый холод, и в июльский зной

Под красною, ослепшею стеною.

По началу «Реквием» был задуман, как лирический цикл и лишь позднее был переименован в поэму. Первые наброски относятся к 1934 году. Наиболее интенсивно работа над поэмой шла в 1938-1940 гг., но тема не отпускала Ахматову и в 60-е гг. Она продолжала вносить отдельные строфы в поэму. При жизни А.А. Ахматовой в нашей стране «Реквием» напечатан не был, хотя в 60-х гг. был широко распространен среди читателей в «самиздатовских» списках. В 40-х-50-х гг. рукописи «Реквиема» Анна Андреевна сжигала после того, как прочитывала стихи людям, которым доверяла. Поэма существовала только в памяти самых близких, доверенных лиц, заучивавших строфы из нее наизусть.

В 1963 году один их списков поэмы попал за границу.…Там впервые «Реквием» опубликовали полностью (Мюнхенское издание).

Восприятие писателей русского зарубежья передает очерк известного прозаика Б.К. Зайцева, напечатанный в газете «Русская мысль»: «…Можно ль было предположить,… что хрупкая эта и тоненькая женщина издаст такой вопль – женский, материнский, вопль не только о себе, но и обо всех страждущих – женах, матерях, невестах, вообще обо всех распинаемых. Откуда взялась мужская сила стиха, простота его, гром слов, будто и обычных, но гудящих колокольным похоронным звоном, разящих человеческое сердце и вызывающих восхищение художническое?

Воистину «томов премногих тяжелей». Написано двадцать лет назад. Останется навсегда безмолвный приговор зверству».

Поразительно точно определено Борисом Зайцевым «величие этих двадцати трех страничек», окончательно утвердивших за Ахматовой звание истинно-народного поэта. В России «Реквием» полностью был опубликован лишь в 1987 году.

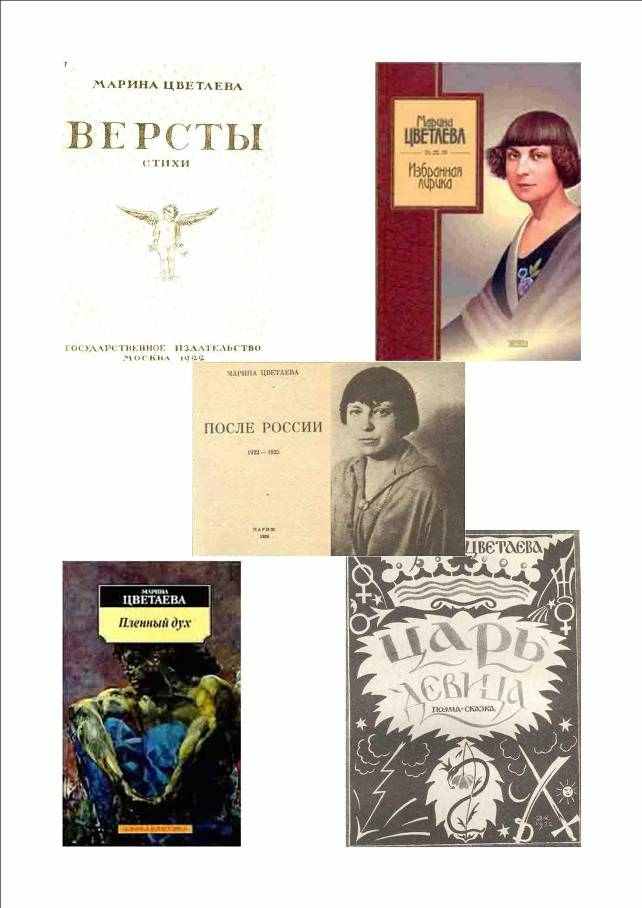

Последним стихотворным циклом Цветаевой стали «Стихи к Чехии». Личная драма поэта переплеталась с трагедией века. Она увидела звериный оскал фашизма и успела проклясть его. Трагические события сентября 1938 и марта 1939 года, означавшие оккупацию страны, вызвали в её сердце боль и негодование: она любила Чехию («Родину моего сына»). Трагедия Чехословакии осмыслялась ею широко и точно: она видела, что развязавшаяся вторая мировая война означает рабство многих стран. Она делала заметки о республиканской Испании, где против франкистов сражались ее друзья. К стихам о Чехии Цветаева подошла с хорошим знанием и личным пониманием души ее народа. Более того, она много читала об истории Чехии, ее экономике, искусстве, фольклору… Цикл она писала на протяжении нескольких месяцев, пересылая их своей подруге А. Тесковой, в надежде, что они станут частицей борьбы чешского народа. Стихи к Чехии – это прекрасный образец публицистической, политической лирики Цветаевой. Какой огромный путь прошла она как поэт, от своих первых романтических сборников к этой лирике, обращенной к борющемуся народу, к целой нации и к Европе. В её голосе звучит не только скорбь, но воля и гнев. Народ непобедим! – вот главнейший мотив цикла. Как жаль, что, несмотря на усилия чешских друзей, эти стихи не были напечатаны.

О, слёзы на глазах,

Плач гнева и любви!

О, Чехия в слезах!

Испания в крови!

Трагедийное начало достигло своего апогея в этом стихотворении 1939 года. Мироощущение человека конца 30х годов не желающего утешать себя иллюзиями и отворачиваться от кошмара, разраставшегося на глазах, выражено здесь с мощью последнего противостояния.

Зрелая Цветаева – это пульсирующий, внезапно обрывающийся ритм, отрывистые фразы, буквально телеграфная лаконичность, отказ от традиционной ритмомелодики. «Я не верю стихам, которые льются, - писала поэт, - Рвутся – да!». Выбор такой поэтической формы обусловлен глубокими переживаниями, тревогой, переполнявшими её душу.

Звуковые повторы, неожиданная рифма, порой неточная, способствуют передаче эмоциональной информации.

…Отказываюсь – быть.

В Бедламе нелюдей

Отказываюсь - жить.

С волками площадей

Отказываюсь – выть.

С акулами равнин

Отказываюсь плыть –

Вниз – по теченью спин.

Не надо мне ни дыр

Ушных, ни вещих глаз.

На твой безумный мир

Ответ одни – отказ.

Если бы судьба Цветаевой сложилась иначе, какого замечательного поэта-бойца имела бы в своих рядах советская литература в годы Великой Отечественной Войны.

9. Отношение к поэтам-современникам

Ахматова и Цветаева входили в поэзию в ту пору, которая известна теперь как серебряный век в истории русского искусства. Завершалась блестящая эпоха символизма, представленная именами К. Бальмонта, В. Брюсова, И. Анненского, А. Белого, В. Иванова и др. В русской поэзии появлялись новые течения: акмеизм (во главе с Н. Гумилевым), футуризм, ярким представителем которого был В. Маяковский.

Среди своих современников они выбирали себе в кумиры одних и тех же поэтов, у обеих был поэтический роман с Александром Блоком. Никого из поэтов своего времени они не ставили так высоко. Он был для них олицетворением совести эпохи. Стихи, посвященные Блоку, - вершина в поэтическом наследии и Марины Цветаевой и Анны Ахматовой.

Имя твоё, - ах, нельзя! –

Имя твоё – поцелуй в глаза,

В нежную стужу недвижных век.

Имя твоё – поцелуй в снег.

Ключевой, ледяной, голубой глоток.

С именем твоим – сон глубок.

«1. из «Стихов к Блоку» М.Цветаева

Несмотря на расхождения в политических пристрастиях, обе отдавали должное новаторским поискам и лирическому дару Владимира Маяковского.

И та и другая высоко ценили его. Обеим оказались близкими и патетика любовного чувства, и напряженный гиперболизм громко заявляющей о себе страсти, и одновременно высокий и низкий язык.

Превыше крестов и труб,

Крещенный в огне и дыме,

Архангел - тяжелоступ –

Здорово в веках, Владимир!

«Маяковскому» М.Цветаева

Как в стихах твоих крепчали звуки,

Новые родились голоса…

Не ленились молодые руки,

Грозные ты возводил леса.

Всё, чего касался ты, казалось

Не таким, как было до сих пор,

То, что разрушал ты, - разрушалось,

В каждом слове бился приговор.

«Маяковский в 1913 году» А.Ахматова

Относясь скептически к поэтическим опытам юного Сергея Есенина, после его трагической гибели, оценили по достоинству его вклад в русскую поэзию.

...И не жалость – мало жил,

И не горечь – мало дал, -

Много жил – кто в наши жил

Дни, всё дал – кто песню дал.

«Памяти Сергея Есенина» М. Цветаева

Многое было им близко в творчестве Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака:

Он награжден каким-то вечным детством,

Той щедростью и зоркостью светил,

И вся земля была его наследством,

А он ее со всеми разделил.

«Борис Пастернак (ПОЭТ)» А.Ахматова

Ахматова считала, что главная заслуга поэтов серебряного века перед Россией заключается в том, что они возродили у русского читателя любовь к поэзии. Огромный читательский интерес к творчеству М.И. Цветаевой и А.А.Ахматовой и сегодня подтверждает правоту её слов.

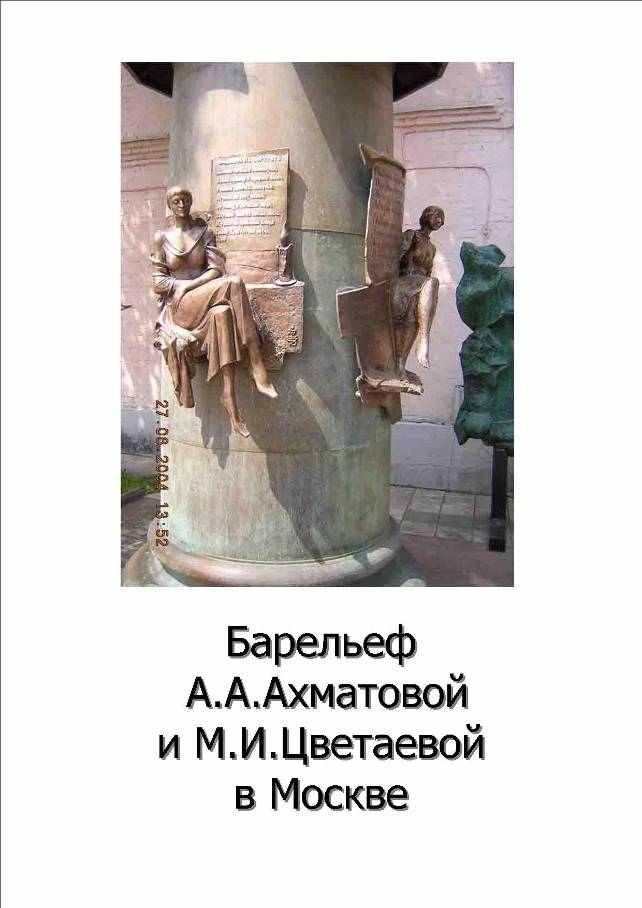

10. Образы А.А.Ахматовой и М.И. Цветаевой в искусстве

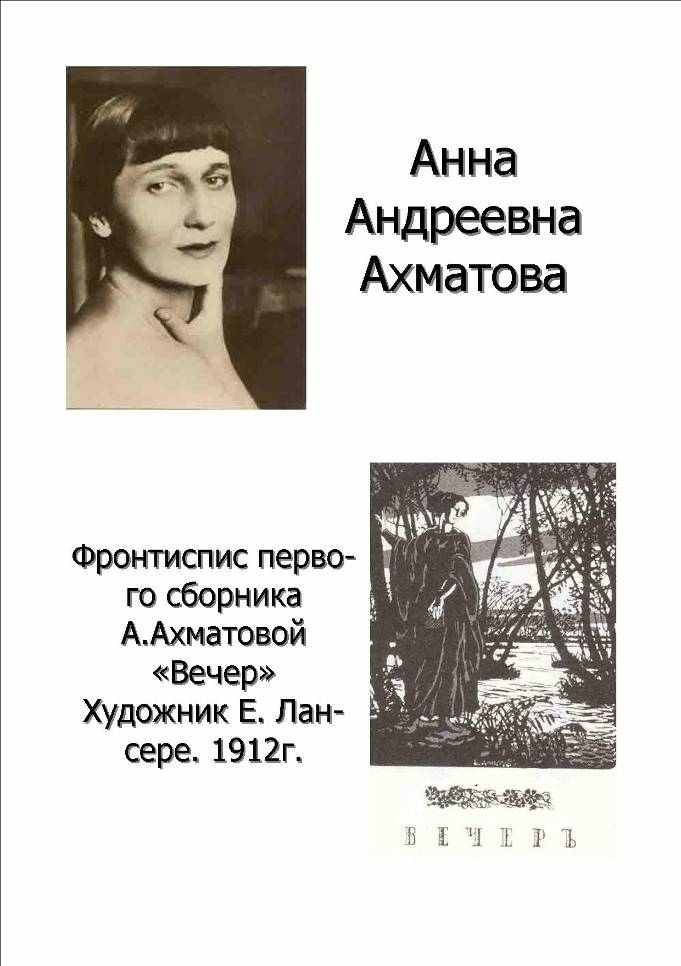

Анну Ахматову рисовали многие знаменитые художники. В их числе: Амедео Модильяни (1911), Натан Альтман (1914), Юрий Анненков (1921), Лев Бруни (1922), Николай Тырса (1927), Георгий Верейский (1929), Мартирос Сарьян (1946), Михаил Лянглебен (1964), К. Петров-Водкин и др.

Наиболее выразителен портрет Альтмана. Анна Ахматова изображена в платье интенсивно-синего цвета, контрастирующем с ярко-желтой шалью и как бы обрамлена зелеными кристаллами пейзажа, причем угловатость ее фигуры соответствует гранениям пейзажного фона и уравновешивает их.

Несмотря на оттенок салонности, присущий этому полотну, перед нами – подлинный портрет Ахматовой, и в какой – то мере – той эпохи. В нем прочитываются духовная глубина, спокойная сила, тревожное предчувствие драматических событий и противостояние судьбе.

Известны также барельеф, бюст и статуэтка Анны Ахматовой работы скульптора Натальи Данько.

На стихи А.А.Ахматовой «Сероглазый Король» А. Вертинский написал песню. Сама Анна Андреевна эту балладу не любила.

На тему поэмы «Реквием» композитор Э. Раздолина сочинила музыку.

Анна Ахматова оставляет завещание в поэме «Реквием»:

А если когда-нибудь в этой стране

Воздвигнуть задумают памятник мне,

Согласье на это даю торжество,

Но только с условьем – не ставить его

Ни около моря, где я родилась:

Последняя с морем разорвана связь

Ни в царском саду у заветного пня,

Где тень безутешная ищем меня,

А здесь, где стояла я триста часов

И где для меня не открыли засов.

За тем, что в смерти блаженной боюсь

Забыть громыхание черных марусь,

Забыть, как постылая хлопала дверь,

И выла старуха, как раненый зверь.

И пусть с неподвижных и бронзовых век,

Как слезы, струится подтаявший снег.

И голубь тюремный пусть гулит вдали,

И тихо идут по Неве корабли.

Памятник Анне Ахматовой появился в Санкт - Петербурге на набережной Робеспьера спустя 40 лет после кончины русской поэтессы. По замыслу скульптора Галины Додоновой, героиня Серебряного века смотрит через Неву на печально знаменитую тюрьму "Кресты".

Официальное открытие памятника состоялось 18 декабря 2006 года.

Трехметровая скульптура, созданная архитектором Владимиром Реппо и скульптором Галиной Додоновой, расположилась на постаменте из темно-красного гранита.

Как рассказала скульптор Галина Додонова, место для установки монумента указала сама Ахматова: в поэме "Реквием" она просит поставить ей памятник "здесь, где стояла я триста часов, и где для меня не открыли засов". В годы сталинских репрессий поэт много времени провела в тюремных очередях, чтобы оставить передачу находившемуся под следствием сыну Льву Гумилеву.

"Внутреннее, скрытое от посторонних глаз страдание я пыталась выразить в ее хрупкой и тонкой фигуре, в напряженном повороте головы - она оглядывается на "Кресты", - так описала свой замысел автор памятника.

Музыкальность М. Цветаевой, передавшаяся ей от матери, самым непосредственным образом отразилась в ее стихах. И. Бродский в одной из своих статей говорил о «фортепианном» характере ее произведений, хотя сама она предпочитала говорить о виолончели, потому что ценила в этом инструменте сочетание музыки с теплотой человеческого голоса.

На ее стихи писали музыку многие композиторы, в том числе и Дмитрий Шостакович.

В 1935 году в Париже композитор Ф. Гарман написал музыку на стихи «Стихи растут, как звезды и как розы…».

Особенно часто обращаются к стихам Цветаевой современные композиторы: А. Петров («Генералам двенадцатого года», «Под лаской плюшевого пледа…»), М. Таривердиев («Хочу у зеркала, где муть…», «Мне нравится, что вы больны не мной»), И. Крутой («Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес…») и др.

Заключение

В заключение можно сказать, что в образах двух, несомненно, великих поэтов Ахматовой и Цветаевой есть много общего. Они полностью посвятили свою жизнь творчеству, даря нам свой неиссякаемый талант. Они хорошо известны и любимы русскими людьми, и людьми во всем мире. Их имена очень часто стоят рядом. Издаются их совместные сборники. Когда говорят об одной из них, обязательно упоминают вторую.

Но при этом каждая из них – это отдельный поэтический мир, жизненный путь…

- Внешний облик:

Ахматова была пленительной звездой петербургских салонов. Поэтический дар сочетался у нее с красотой. Выдающиеся художники писали ее портреты, знаменитые поэты посвящали ей стихи, ее произведения были положены на музыку. Трудно найти другой пример такой ошеломительной и ослепительной славы. Внешне Ахматова была гармонией, она всегда держала себя как неприступная и гордая царица, которая всегда знала себе цену.

Цветаева – простая и понятная. Она не любила свою внешность, пыталась ее изменить, чтобы соответствовать званию поэта. Она часто курила, по-особому стригла свои волосы. А под этой простой внешностью – буря эмоций.

2) Отношение к Родине:

По отношению к Родине, Ахматова была патриотом. Она ценила и любила Россию, не покинув ее даже во времена массовой эмиграции.

Цветаева не меньше любила Россию. В своих стихах, в жизни, в быту, в любви, Цветаева была романтиком. 17 лет она провела в вынужденной эмиграции, но так и не стала эмигранткой по духу, не прижилась на чужбине. Для нее Родина – всегда была в душе. Не важно где быть, она всё равно чувствовала свою принадлежность только России.

3) Творчество:

В построении стиха они были различны:

Ахматова была лишь хранительницей традиций, но не их обновителем, и в этом смысле Цветаева выше Ахматовой.

Евгений Евтушенко писал: «Марина Ивановна Цветаева – выдающийся поэт- профессионал, вместе с Пастернаком и Маяковским реформировавшая русское стихосложение на много лет вперед.

Процесс написания стихов для каждой – свой:

Ахматова писала свои стихи на обрывках бумаги, составляя в последствии из них цельные произведения.

Для Цветаевой обязательно было уединение, тишина, ее рабочий стол. Писание стихов – трудовой процесс.

Ахматовский и Цветаевский стили

Каждая книга стихов Ахматовой - лирический роман. В каждом произведении можно проследить сюжетные линии, можно говорить о композиции стиха, вплоть до соотношений его отдельных персонажей. Душевная буря, смятение чувств передаются Ахматовой скупой подробностью еле заметных, скрытых от чужого, постороннего глаза деталей, в стихах всегда выдается то, чего бы не заметили без стихов.

В своих стихах Цветаева была романтиком. Любовь Цветаевой - вспышка, яркая как молния. Цветаева любила резкость, отбрасывала строки с помощью тире, ее любимого знака, сохраняя при этом удивительную музыкальность стиха.

Ее гений ни в чем не уступал ахматовскому. Как поэт в некоторых отношениях она, возможно, и превосходила ее: в поэтическом темпераменте, в особой невероятной музыкально – демонической власти над словом, даже в рифмах она была совсем иною. Цветаева вообще ни на кого не походила, а на Ахматову меньше всего.

Марину Цветаеву–поэта не спутаешь ни с кем другим. Её стихи можно безошибочно узнать – по особому распеву, неповторимым ритмам, по общей интонации.

4) Принадлежность к литературным течениям:

Ахматова вошла в литературный круг, благодаря Н. Гумилеву. Новое литературное окружение сыграло немалую роль в формировании поэтических взглядов Ахматовой. Она стала членом «Цеха поэтов» и одним из наиболее заметных участников группы акмеистов. Выйдя из этого течения, она, тем не менее, продолжала быть востребованной в различных поэтических кругах («Башня» Иванова и др.)

Марину Цветаеву не впишешь в рамки литературного течения, границы исторического отрезка. Она необычайно своеобразна, трудноохватима и всегда стоит особняком. Но все ею написанное объединено пронизывающей каждое слово могучей силой духа.

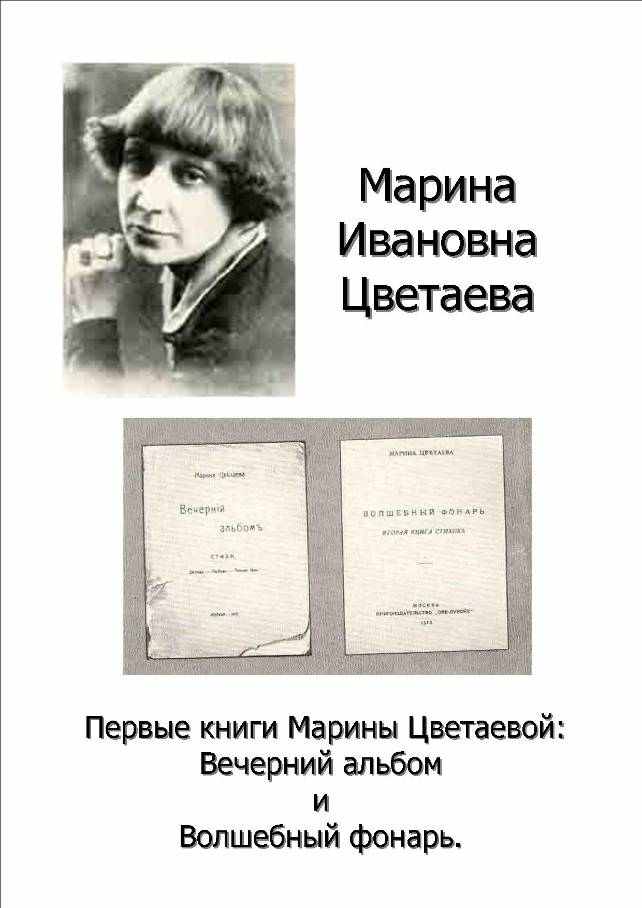

5) Творческое наследие:

Марина Цветаева — большой поэт, и вклад ее в культуру русского стиха XX века значителен. Среди произведений Цветаевой, кроме лирики — семнадцать поэм, восемь стихотворных драм, автобиографическая, мемуарная, историко-литературная и философско-критическая проза, огромное количество переводов с разных языков.

6) Жизненный путь:

Когда Цветаевой было 40 лет и она жила в Париже, не принятая эмиграцией и оказавшаяся чужой для Советской России, где у нее попросту не было ни одного читателя, так как не было книг, которые можно было бы прочитать, в ответ на слова одного из своих корреспондентов, что ее «не помнят», отвечала точно и прямо: «Нет, голубчик, меня не «не помнят», а просто не знают... Здесь я – без читателя, в России – без книг…». С 1912 по 1920 год – «ни одной книги». Причина рано наступившего забвения ясна: «пиша непрерывно», Цветаева не печаталась.

Успех же Ахматовой был головокружителен и на протяжении всех тех лет, когда Цветаева, не печаталась, он не знал ни малейших спадов. Ее слава росла и ширилась с каждой новой книгой: «Четки», «Белая стая», вышедшие после «Вечера», были у всех на устах.

Во всех сложнейших жизненных обстоятельствах Анна Андреевна Ахматова сохраняла стойкость духа и достоинство поэта. Ударам судьбы она стремилась противопоставить неустанный труд над своими стихами и труд переводчика, литературоведа, исследователя.

Повсеместный культ ее памяти как поэта и как человека, которого не смогли сломить никакие испытания, живет и сегодня. Её жизнь стала легендой. Её несгибаемое пассивное сопротивление тому, что она считала недостойным себя и страны, создало ей место не только в истории русской литературы, но и в русской истории. Всенародное признание и широкая международная известность пришли к ней и осветили последнее десятилетие жизни.

Марина Ивановна Цветаева предсказала свою судьбу сама и очень рано, она предсказала собственное долгое забвение, а затем, после глухоты и немоты, громкую посмертную славу. Угадала и свою страшную смерть, ошибившись лишь во времени суток: «Знаю, умру на заре…».

В следующем стихотворении она сказала, что в нем «формула – наперед – всей писательской (и человеческой) судьбы…».

Моим стихам, написанным так рано,

Что и не знала я, что я – поэт

Сорвавшимся, как брызги из фонтана,

Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,

В святилище где сон и фимиам,

Моим стихам о юности и смерти,

- Нечитанным стихам! –

Разбросанным в пыли по магазинам,

(Где их никто не брал и не берет!),

Моим стихам, как драгоценным винам,

Настанет свой черед.

…….

- Жизнь после смерти:

Подлинным триумфом в посмертной судьбе Ахматовой стал ее столетний юбилей (1989 год), широко отмеченный всей страной и – по решению ЮНЕСКО – во всем мире.

18 декабря 2006 года в Санкт-Петербурге открылся памятник Анне Ахматовой. Бронзовую скульптуру установили на набережной Робеспьера. Поэтесса словно смотрит через Неву на следственный изолятор "Кресты", где в годы сталинских репрессий находился её сын Лев Гумилев. Это своеобразное исполнение поэтического завещания Ахматовой, которая в своем знаменитом "Реквиеме" написала о том, где мог бы располагаться памятник.

В Тарусе, накануне дня рождения Марины Цветаевой, ей установили памятник. На высоком берегу Оки, рядом с фигурой поэта — живое деревце красной рябины как знак родины, как ее символ.

Это далеко не всё, чем мы можем почтить память великих русских женщин-поэтов, лучших представительниц серебряного века.

…….

Я преклоняюсь перед мужеством этих женщин, перед тем как стойко они перенесли все тяготы и невзгоды, посланные им судьбой, не переставали при этом творить, создавать шедевры любовной и гражданской лирики.

Во время работы над рефератом я поняла, какой заряд чувств и эмоций могут нести в себе стихи. Чтобы понять смысл произведения, не достаточно один раз поверхностно прочитать его. Необходимо снова и снова возвращаться к нему при определенном состоянии своей души. При каждом новом прочтении открываются неизведанные стороны, мир поэзии безграничен. Это очень ярко видно на примерах произведений Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Эти стихи на протяжении многих десятилетий помогают людям жить…

Их поэзия помогает нам отвечать на многие жизненные вопросы, помогает находить друзей, единомышленников, учит нас проникновению в самые сокровенные стороны духовной жизни человека.

Список литературы:

1. Анастасия Ивановна Цветаева Воспоминания М., «Советский писатель»,

1983, 768 стр.

2. Ахматова А.А. Стихотворения. Поэмы. Цветаева М.И.

Стихотворения. Поэма. Драматургия. Эссе. Повести. Рассказы. – М.: Олимп;

ООО «Издательство АСТ», 2000, – 752 с.

3. Белкина М.И. Скрещение судеб. – М.: Книга, 1988. – 253 с., ил.

4. Кудрова И.В. Версты, дали…: Марина Цветаева: 1922 – 1939. – М.: Сов.

Россия, 1991. – 368 с.

5. Лидия Чуковская Записки об Анне Ахматовой. Кн. 1. 1938 – 1941. –

М.: Книга, 1989. – 272с.

6. Павловский А. Куст рябины. О поэзии Марины Цветаевой:

Монография. – Л.: Сов. Писатель, 1989. – 352 с.

7. Павловский А.И. Анна Ахматова: Жизнь и творчество: Кн. Для учителя. –

М.: Просвещение, 1991. – 192 с.

8. Русская литература ХХ века. Очерки. Портреты. Эссе. Учеб. Пособие для

учащихся 11 кл. сред. шк. В 2 ч. Ч. 2/ В.А. Чалмаев, В.Г. Боборыкин, А.И.

Павловский и др..; Сост. Е.П. Пронина Под ред. Ф.Ф. Кузнецова. – 2-е изд.,

Дораб. – М.: Просвещение, 1994-383 с.

9. Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М.: Эллис Лак.

1999. 816 с.

10. Серебряный век: Поэзия. – М.: ООО «Издательство АСТ»;

Издательство «Олимп», 2001. – 672 с.

11. Царицы муз: Русские поэтессы XIX – начала ХХ вв./Сост., автор вступ.

статьи и коммент. В.В. Ученова. – М.: Современник, 1989. – 448 с.