Г товстоногов беседы с коллегами (Попытка осмысления режиссерского опыта)

| Вид материала | Документы |

СодержаниеРежиссер л. Режиссер л. Режиссер г. Режиссер п. Режиссер г. Режиссер к. Режиссер б. Режиссер к. Режиссер д. Режиссер д Режиссер д. Режиссер д. |

- Гипнотические приемы в общении, 1196.49kb.

- К вопросу о человеческом и искусственном интеллекте, 75.75kb.

- Тимошка. Domestic cat1, 210.11kb.

- Методические рекомендации по их подготовке Раздел «История культур и цивилизаций Древнего, 288.42kb.

- Товстоногов, 13475.03kb.

- «Лучший молодой адвокат года», 45.4kb.

- Методика проведения родительского собрания , 16.13kb.

- Управление образования Фрунзенского районного в г. Харькове совета, 734.24kb.

- План беседы 13 2 Конспект беседы 14 1 Повторение пройденного материала 14 2 Чинопоследование, 336.7kb.

- Т. В. Шевченко Монографические беседы, 3419.03kb.

89

удалось ли вам добиться в результате эмоциональной заразительности?

ТОВСТОНОГОВ. Если бы не удалось, спектакль не состоялся бы.

РЕЖИССЕР Л. Как его приняли?

ТОВСТОНОГОВ. Очень бурно, хотя он был сделан в полном противоречии с тем, что происходит в немецких театрах. Но процесс работы был мучительный. Вообще любая постановка за границей — дело трудоемкое и психологически сложное: все время один, не с кем посоветоваться, после неудачной репетиции состояние ужасное. РЕЖИССЕР Г. Иногда зарубежные актеры хорошо владеют нашей методологией. Я видел «Игру и джин». Спектакль меня поразил — все оправданно, люди, судьбы, ничего не пропущено, подробности жизненно узнаваемы. Многие наши, даже ведущие, актеры не владеют нашей же методологией так последовательно. В чем тут дело? По-видимому, есть какие-то издержки в воспитании актеров. Какие? Где мы недобираем?

ТОВСТОНОГОВ. В школе. Мало квалифицированных педагогов, владеющих методологией. Я сужу по нашему институту, но смело обобщаю, думаю, что и у вас дело обстоит не лучше, если не хуже. У нас есть хотя бы несколько хороших педагогов, которые не только тренируют, но и воспитывают студентов, а в других институтах и того нет.

РЕЖИССЕР П. Есть муштра, а есть еще и этическая сторона, отношение к делу. Студенты приходят на занятия какие-то ироничные, равнодушные, будто одолжение тебе делают.

РЕЖИССЕР Г. Мне кажется, что принцип приема в институт рассчитан на усредненное дарование. Приходит в общем грамотный человек, похожий на других грамотных, его берут, а он как пришел, так и уйдет. Раньше театр был для человека сферой нахождения собственного «я». Сегодня на театр смотрят иначе, он стал демократичнее, отсюда и потери произошли. Нас просто очень много стало — шестьсот театров!

РЕЖИССЕР К. Какие качества вы цените в актере? ТОВСТОНОГОВ. Интеллект, владение методологией, импровизационность в поиске. На этом последнем качестве я хотел бы остановиться подробнее, эта проблема мне кажется сегодня особенно важной. Я много говорил об

90

этом и раньше, но сейчас само понятие импровизации обогатилось и расширилось.

Импровизационность — одно из главных достоинств артиста, по которому я определяю его дарование. Без импровизационного поиска нельзя найти способ актерского существования в спектакле, это единственный путь, на котором обнаруживается «природа чувств». Но в последнее время мне становится все очевиднее, что импровиза-ц и я — понятие более широкое, всеобъемлющее и относится не только к области работы режиссера с актером.

Может быть, я изобретаю велосипед, не знаю, но я сам дошел до этого, а когда сам изобретаешь велосипед, все обретает иное значение.

Импровизация лежит в основе многих видов искусства, и театра в особенности. Связав какие-то вещи из собственной практики с тем, что я наблюдал у моих коллег, я пришел к выводу, что импровизация является основой творческого процесса.

Когда-то Питер Брук, будучи в Ленинграде, по моей просьбе прочитал нашей труппе лекцию о Шекспире. Мне пришлось его переводить, поскольку обычный переводчик не мог справиться с профессиональной терминологией, просто не понимал, о чем Брук говорит. Тогда он перешел с английского на французский и предложил мне перевести его. Я рискнул, и это решило дело. Но поскольку я был занят переводом, стараясь быть точным в передаче мысли, а Брук знает русский язык и мог судить о качестве перевода, то смысл сказанного им запал в мое сознание, хотя в то время я не очень его фиксировал. Сейчас же я вспомнил его лекцию и понял, что он говорил об очень интересных вещах.

Брук знает Шекспира лучше любого шекспироведа. Он пропустил эту драматургию через себя, изучил ее творчески, а не рационально-научным путем. Он так глубоко и талантливо понимает Шекспира, что приходит порой к совершенно неожиданным выводам. Об одном из них я и хочу рассказать. Правда, он произвел на меня впечатление только сейчас, когда я связал его с тем, о чем сам начал серьезно задумываться. Кратко главный тезис Брука сводится к тому, что пьесы Шекспира, ставшие образцом великой литературы, возникали в процессе репетиций импровизационным путем. Бралась легенда о короле Лире, о принце Гамлете или об Отелло, но пьеса

91

по ней не писалась за столом, а рождалась одновременно со спектаклем, во время репетиций, где Шекспир, автор, режиссер и актер в одном лице, вместе с исполнителями в импровизационном поиске создавал будущую трагедию или комедию.

Этот вывод произвел на меня большое впечатление, потом я о нем забыл и вдруг вспомнил, когда задумался о том, как мы в нашем театре создаем инсценировки. Никак не связывая этот процесс работы с Шекспиром, я бессознательно шел тем же путем: в подготовительный период мы с завлитом отбирали материал, который должен попасть в спектакль, и я сразу начинал репетировать. Во время работы над «Тихим Доном», когда мы закончили первый акт, мы еще не знали, что будет во втором. Мы отбирали нужный нам материал из романа, соотнося тот или иной эпизод со сверхзадачей. Так из эпического произведения создавалась драматургия.

Приведу один пример. Главным в нашем спектакле были метания Григория Мелехова между двух лагерей в развороченном историческими катаклизмами мире. И нам нужен был эпизод, с которого началось бы движение Григория от белых к красным. Мы стали его искать — что бы это могло быть? Что могло вытолкнуть героя из лагеря белых? Причем необходим был такой эпизод, который поддавался бы переводу на язык сценический, на язык пластической выразительности. И вдруг мы обнаружили в романе эпизод расстрела музыкантов: белый офицер заставляет оркестр играть «Интернационал» и одного за другим расстреливает музыкантов. Эпизод не вошел ни в один фильм, и мы поначалу его пропустили, а потом эта сцена стала одной из самых главных в спектакле. Под впечатлением жестокой расправы Мелехов мог порвать с белыми и уйти к красным. Не включенная с самого начала в инсценировку, сцена возникла в ходе репетиций, когда нам надо было найти мотивы для следующего шага героя. Просто действие дальше не двигалось, а сцена дала толчок развитию образа.

Я всегда решительно утверждал и утверждаю, что не может существовать инсценировок вообще. Инсценировка, равно годная для всех — ремесленная. Если автор стремится сделать произведение доступным для многих театров, его главная цель — упростить роман или повесть, чтобы в пьесе было поменьше действующих лиц, эпизодов,

92

то есть сделать ее театрально «удобной». Это ремесленный путь. Инсценировка должна вытекать из режиссерского замысла. Только когда есть замысел, можно начинать отбирать материал.

Когда мы решили ставить повесть В. Тендрякова «Три мешка сорной пшеницы», у нас возникла потребность ощутимо соединить сегодняшнее время с событиями 1944 года, которые происходили в российской деревне и которые, спустя тридцать лет, стали для зрительного зала далекой историей. Так появилась идея введения нового персонажа — Евгения Тулупова, живущего в наши дни и осмысляющего все, что случилось с Женькой Тулуповым в конце войны. С этого момента начался импровизационный поиск, когда мы вместе с автором искали диалог двух Тулуповых, цель которого — приблизить давние события к сегодняшнему дню и осмыслить основные конфликты с позиции современника. Без этого «раздвоения» героя наш спектакль не мог состояться.

Так было и в работе над сценарием Володина «Блондинка», который идет у нас под названием «Киноповесть с одним антрактом». Автор давно перестал писать для театра, ушел в кино, и это произведение он тоже не хотел нам давать, считая, что оно несценично. А мне сценарий понравился по мысли и по тому, как он написан. Окольными путями мы его раздобыли, автор сначала согласился на его постановку скрепя сердце, а потом сам очень активно включился в работу, насыщая достаточно схематичный для театра материал киносценария живой плотью, уточняя психологические ходы. Володин сидел на всех репетициях и написал процентов тридцать нового текста прямо в зале. Наблюдая актерские импровизации, он сам импровизировал как автор. Очень интересно было наблюдать, как он вдруг находил новый драматургический ход. Дело не в репликах, не в словах, сама драматургия иначе выстраивалась в процессе репетиций.

Это совершенно особенное качество работы, если период, который мы обычно называем застольным (когда идет изучение предлагаемых обстоятельств, выяснение действия), происходит одновременно с рождением текста. Автору становилось ясно, что какая-то картина в данной логике не нужна, а в другом случае он чувствовал — не хватает целой сцены, и приносил ее на следующий день. Он сам говорил, что ему никогда в голову не пришло бы

93

то или иное решение, если бы не было процесса, в котором он участвовал. И когда мы закончили работу над пьесой, она актерски была уже готова. Все, что мы обычно делаем академическим путем, одновременно с поиском драматургических ходов и новых поворотов естественно входило в сознание артистов. Таким образом, в работе над этим спектаклем возник совершенно новый характер импровизации, в которой участвовали автор, режиссер и актеры.

И в драматургии, и в режиссуре, и в работе актеров импровизация — основа творческого процесса. И решающим тут является единство коллективных, общих поисков всех создателей спектакля.

Когда я прочитал записки Феллини, я нашел прямое подтверждение этой мысли. В кино ведь еще сложнее. Там сложился прочный стереотип того, что должен делать режиссер: выстроить железный режиссерский сценарий, где все должно быть заранее предусмотрено, где определен каждый поворот головы артиста, крупные планы, средние, общие. Весь фильм практически зафиксирован в этом сценарии, режиссер должен задолго до начала съемок все предвидеть, только тогда он может снять хорошую картину. Так было заведено. Но вот появился Феллини и все изменил, каждый его фильм рождается непосредственно на съемочной площадке.

Так работал Чаплин. Удивительно интересны те кадры телевизионного фильма о нем, когда он не знает, что делать дальше, и, зацепившись за одну деталь, придумывает целый сюжет.

Все эти примеры и утвердили меня в мысли, что импровизация является основой творческого процесса во всех его звеньях и сферах. Обычно я пользовался ею только в работе с артистами, но сейчас вижу, что и воспитание молодых режиссеров надо строить на этой основе. Если вся работа не проникнута импровизационным духом, режиссер не родится. Это основа живого театра, именно здесь лежит водораздел между живым и мертвым театром.

Я заметил, что способность актера к импровизационному поиску облегчает ему вход в новую труппу. Пришла к нам Алиса Фрейндлих, пришла из театра эстетически мне неблизкого, а мне с ней работается очень легко, благодаря тому что она владеет даром импровизации. То же самое было в свое время с Луспекаевым, который до нас работал в Тбилиси, в Киеве. Казалось бы, актер совершенно другой

94

школы, надо его многому обучать заново, а он вошел в работу так, будто всю жизнь был в нашем театре. Талант обязательно включает в себя эту способность к импровизации.

РЕЖИССЕР Б. Вы говорили об инсценировках, а как быть с «обыкновенной» пьесой?

ТОВСТОНОГОВ. В слабой пьесе эта форма работы просто необходима для спасения спектакля. А когда вы встречаетесь с Чеховым или, скажем, с Вампиловым, импровизация обретает другую форму, на твердой основе пьесы. В таком случае надо вернуть себя к тому самочувствию, которым был захвачен автор, когда писал свое произведение, встать на его точку зрения и как бы заново создавать пьесу через импровизацию. Это поможет вам избежать привычных ходов. Но все равно закон, о котором я говорю, остается незыблемым, хотя в пьесе нельзя изменить ни одного слова.

В борьбе со стереотипом мне очень помогает то, что я называю «романом жизни», когда на первом этапе я как бы отказываюсь от сценических представлений и погружаюсь в ту стихию, которая стоит за пьесой, мысленно превращая восемьдесят страниц пьесы в многостраничный роман. Этот временный отход от завершенной формы помогает разбудить воображение и погрузить его в суть явлений.

Я позволяю себе иногда «забыть» пьесу и не люблю репетировать с экземпляром. И для меня большая радость, если в процессе импровизации я слышу ту единственную авторскую реплику, которая отвечает логике моих поисков. Значит, мое решение шло в верном направлении. Поэтому «забыть» пьесу бывает очень полезно, такое «незнание» позволяет поверять логику импровизационной работы логикой автора.

Конечно, режиссеру все время надо иметь в виду сверхзадачу и ею руководствоваться в поиске, даже сознательно для себя ее сформулировать. Без определения сверхзадачи вообще нельзя начинать работу.

Очень трудно было с пьесой Володина. Мне было ясно, что автор борется против обывательского понимания морали, которая является понятием историческим и в то же время постоянно меняющимся; что героиня терпит фиаско с обывательской точки зрения, а по существу она стоит этажом выше других по духовному содержа-95

нию, но доказать это было чрезвычайно трудно. Героиня вызывает разное к себе отношение: одни считают ее отвратительной, другие ее понимают, видят ее бескорыстие и бескомпромиссность. Люди, привыкшие к стереотипному пониманию морали, не знают, как к ней относиться. А нам важно, что победит в зрительном зале. Если победит наше отношение к героине, зрители примут ее, увидят ее внутреннюю исключительность при внешней неброскости, почувствуют, что она в понимании жизни выше обывательских представлений, значит, мы оказались убедительными в воплощении сверхзадачи. Вне сверхзадачи импровизационный поиск не будет иметь направления.

В этой работе мы шли таким путем, в другой — ищем иной подход. Все зависит от драматургии. Но фантазировать всегда нужно в природе автора, на его волне. Ни в одном произведении от импровизационного поиска уйти нельзя. Да и не надо уходить. Просто этот поиск приобретает каждый раз новые формы, новые грани. РЕЖИССЕР К. Как вы пользовались им в «Смерти Тарел-кина»?

ТОВСТОНОГОВ. Здесь мы шли путем, полярно противоположным тому, что был в володинской пьесе, потому что это опера и музыка загоняла нас в определенное русло, вне которого мы не могли идти. Ж а н р диктовал свои законы.

Нам нужно было музыку выразить в действии, в пластике и поиск этих средств шел импровизационно.

Характер работы каждый раз иной: с музыкой один, со сценарием другой, с инсценировкой третий. Существует огромное разнообразие форм импровизационного поиска, надо только точно определить нужную для данного произведения направленность.

В конце концов в каждом спектакле мы как бы встаем перед новой стеной. Если стены не возникает, это плохо. Когда все ясно — плохо, потому что в таком случае вы берете в спектакле уже взятый барьер, не поднимаете планку на новую высоту и вам нечего преодолевать. Бывают разные этапы борьбы с этой стеной, иногда руки опускаются, всякое бывает. Если артисты видят вашу растерянность, это опасно. Но все-таки лучше временная растерянность, чем ясность, никуда не ведущая. Так часто останавливается импровизационный поиск.

96

А. Дударев « Р Я Д О В Ы Е »

Соляник — О. Попков Дугин — К. Л а в р о в

Буштец — Ю. Демич Дугин — К. Л а в р о в

Дервоед — Л. Неведомский Вера — Л. Малеванная

А. Чехов «ТРИ СЕСТРЫ»

Вершинин — Е. Копелян М а ш а — Т. Доронина

Тузенбах - С. Юрский Соленый - К. Л а в р о в

Маша — Т. Доронина Ирина — Э. Попова Ольга — 3. Ш а р к о

Сухово-Кобылин «СМЕРТЬ ТАPЕЛKИHА»

Тарелкин — В. Ивченко Расплюев — Н. Трофимов

Bappaвин — В. Медведев Тарелкин — В. Ивченко

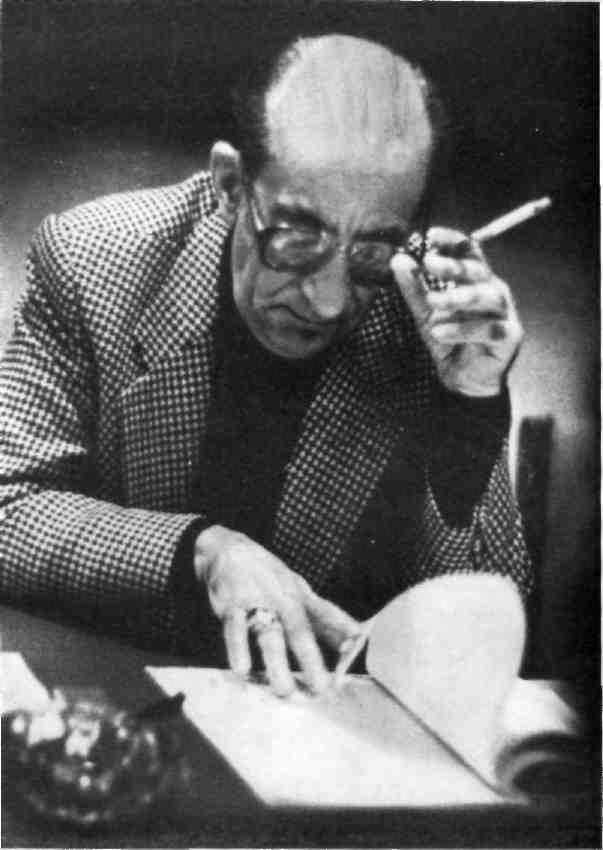

Зав. литературной частью театра Д. М. Шварц и Г. А. Товстоногов

Время от времени на занятиях лаборатории вспыхивают споры. Приведу два из них, наиболее типичных. Один возник во время анализа пьесы Чехова «Три сестры». Участникам лаборатории было дано домашнее задание — подготовиться к анализу пьесы.

ТОВСТОНОГОВ. Удалось ли вам подготовиться к сегодняшней работе?

РЕЖИССЕР Д. Не могу сказать, что я готов, но какие-то мысли у меня есть. Мне повезло: я видел два спектакля по этой пьесе — ваш и Эфроса, сам недавно, поставил «Вишневый сад». Я готовился к постановке девять лет и, по-моему, до сих пор еще не очень понял пьесу. Во всяком случае мне сейчас хочется заново ее поставить. Чехов — автор совершенно особенный, трудно познаваемый, но какие-то островки в огромном море этой драматургии у меня возникли — я имею в виду замысел. ТОВСТОНОГОВ. Когда я спрашиваю — готовы ли вы?— я имею в виду другое: вашу готовность с точки зрения методологии обсуждать пьесу. Я не спрашиваю — готовы ли вы поставить спектакль? Вы улавливаете разницу? Мы должны найти общий язык в методологическом подходе к произведению. Поэтому меня интересует, знаете ли вы достаточно хорошо пьесу Чехова, думали ли вы о ней, сочиняли ли «роман жизни»? Вот какую готовность я имею в виду.

РЕЖИССЕР Д. Я могу попробовать.

ТОВСТОНОГОВ. Во втором акте есть сцена Андрея и Ферапонта. Я выбрал ее потому, что это одна из сложнейших сцен с точки зрения установления методологических принципов. Многие считают, что именно в чеховских «Трех сестрах» зародился принцип абсурдистской драмы. В сцене Андрея и Ферапонта он наиболее явно выражен. Тем не менее и она поддается действенному анализу. Скажите, пожалуйста, какие у вас есть соображения в плане действенного анализа?

РЕЖИССЕР Д. Я начну с замысла. Замысел, наверное, и дает возможность анализировать ту или иную сцену. ТОВСТОНОГОВ. Должен быть ключ, который к любой сцене подходит, открывает ее. РЕЖИССЕР Д. Совершенно естественно, что у вас возник

97

интерес именно к этой сцене и вообще к линии Андрея. Не случайно у Чехова пьеса называется «Три сестры», а первыми действующими лицами числятся Андрей и Наташа — где-то здесь и лежит проблема, в связи с которой возник мой замысел.

Сцена Андрея и Ферапонта занимает значительное место, и анализировать ее надо с учетом разговора Андрея и Наташи, который этой сцене предшествует и существенно на нее влияет. Многое в ней зависит от того, как закончился их разговор.

Сначала я хочу сказать несколько общих слов. Когда Чехов писал эту пьесу, может быть чуть раньше, может быть чуть позже, он давал в одном из писем не очень лестную характеристику интеллигенции, говорил, что она ленивая, пассивная, и заканчивал свое высказывание словами: «Я не верю нашей интеллигенции. Я не верю ей даже тогда, когда она страдает, потому что ее утесни-тели появляются из ее же рядов».

В своей драматургической лаборатории Чехов выступает как прекрасный исследователь. Он помещает своих основных героев в такие ситуации, когда они должны принимать важные нравственные решения. И от того, каким будет их решение, что за ним последует, зависит дальнейшая жизнь героев. Чехов все время предлагает экстремальные условия, в которых человек должен принять решение.

В предыдущей сцене Наташа очень мягко, в силу особенностей своего характера, убеждает Андрея подействовать на сестер, чтобы они уступили комнату Бобику. Андрей не может не понимать, что от его решения зависит очень многое. Чехов предоставляет ему возможность сказать «нет». Здесь еще можно сказать «нет» и определить ситуацию, ее дальнейшее развитие. Андрей не говорит «нет». Здесь — начало конца. Поэтому данная сцена связывается у меня с его знаменитым монологом.

Наташа уходит, появляется Ферапонт. В мгновения перед его приходом о чем думает Андрей? Мне представляется ситуация, в которой каждый из нас не раз оказывался: идешь откуда-то домой, ругаешь себя — негодяй, сволочь, подлец!— и говоришь слова, которые не сказал, но которые должен, обязан был сказать.

Приходит Ферапонт. Целыми днями он сидит в управе у Протопопова, где появляются разные люди, множество

98

людей, сломанных, выброшенных из жизни. Ферапонт отлично понимает, что происходит с Андреем. Он говорит о морозах, о блинах, в то время как Андрей конвуль-сирует.

Природа театра абсурда заключается в том, что мы доводим реалистические ситуации до предела, почти до неправдоподобия. Если идти по обычной логике, Ферапонт просто должен наблюдать, как Андрей конвульсирует — и не больше. Когда это закончится, сцена двинется дальше. Но Ферапонт появляется после разговора Андрея с Наташей, и это существенно меняет дело.

И заметьте — последний монолог Андрея тоже будет в присутствии Ферапонта.

После того как Чебутыкин советует Андрею бросить все и уйти, я представляю себе такую сцену: вбегает Андрей, держа в руках какой-то сверток. Говоря монолог, он срывает с себя все, что на нем есть, разматывает сверток, набрасывает на себя какое-то пальто, берет в руки шляпу — и все это время продолжает говорить. Почему Чехов отдает этот монолог именно Андрею, человеку, который в достаточной степени деградировал как личность? Почему именно ему отдает автор эти правильные, точные слова? Это — последнее дыхание, это — попытка уйти, убежать. Он срывает, сбрасывает с себя все, он уходит. Но появляется Наташа. Видя его в таком состоянии, она хохочет, тычет в него пальцем, говорит что-то по-французски. И — он останавливается, как проколотый шарик, выпускает воздух. Ферапонт сует ему документ на подпись, Андрей подписывает. На этом он кончается.

Чехов не раз предлагает им — ну сделайте что-нибудь! Вы там не сказали «нет», там не сказали, вот вам пожар — сделайте хоть, что-нибудь, вокруг же горит! Сделайте! Вы интеллигентные, умные люди, вы умеете читать, играть на рояле. Примите какие-то меры. Наташа во время пожара прекращает раздачу платьев, говоря при этом, что надо помогать пострадавшим, она завершает процесс выселения сестер. И опять никто не говорит «нет»! В них только претензия — и ничего больше.

Чехов по предложению Станиславского изменил ремарку в четвертом акте. Сначала у него было так: когда уходят военные, звучит музыка и сестры говорят свои монологи,— проносят тело убитого Тузенбаха. В процессе работы Станиславский пришел к выводу, что это надо

99

вычеркнуть, и Чехов написал ему, что сделает это с удовольствием...

Я сейчас просто высказываю свои мысли. Наша лаборатория напоминает мне такую ситуацию в университете, когда серьезные, ученые люди, занимающиеся научными исследованиями, один раз в месяц собираются и пьют чай. Освобождаются от условностей, от рабочей обстановки и разговаривают по поводу той же проблемы, которой они занимаются. Каждый может говорить какую угодно абракадабру. Тут часто и возникают какие-то рациональные зерна.

Мне кажется, и мы не должны бояться высказывать свои мысли, даже спорные.

Зачем мы ставим классику, думаем, что ставить, как ставить? Зачем мы выбираем Чехова, «Трех сестер»? Мне кажется, главная проблема в пьесе — проблема Наташи. Она представляет собой общественное, социальное зло. Чехов увидел его, так сказать, на стадии прыщика, но прошли годы, и оказалось, что он разросся и вырос в огромную проблему воинствующего мещанства. Наташи обрели совершенно новое качество, но они существуют и сегодня. Наташи как сине-зеленые водоросли, которые заволакивают все, где бы они ни появились, ни пароходу не пройти, ни рыбе не проплыть. С Марса они прибыли или на Земле родились, но они глушат жизнь. Ученые проводили эксперимент: ставили десять баков с чистой водой, помещали в них рыб, растения, потом в девять из них запускали сине-зеленых, и все погибало, все вымирало, все оказывалось задавленным, оставались только сине-зеленые, которые выживают в любых условиях и при любой температуре, выживают и там, где нет воздуха, где вечная мерзлота или тысяча градусов жары. И они всегда появляются там, где нарушено какое-то равновесие.

Сине-зеленые — проблема не только для ученых. Чехов это понимал. Сегодня Наташа уже не та, она с дипломом о высшем образовании, но она и сейчас появляется там, где нарушено равновесие, где происходит что-то, что мешает человеку сказать «нет». И дальше — трагедия. Чехова интересовала эта проблема, и нам надо разматывать все происходящее в пьесе в связи с ней. Мне кажется, у Чехова главное — мысль о том, что произойдет, если люди, мыслящие, разумные, понимающие ситуацию, интеллигентные, изменят себе. Если они не сумеют сказать

100

«нет». Это гибель всей цивилизации. Такова моя точка зрения. Чехов четко разрабатывает эту ситуацию. Сине-зеленые становятся агрессивными, когда отсутствует сопротивление, борьба.

Я внимательно смотрел режиссерские варианты Станиславского. Когда он работал один, он пытался выстраивать борьбу. Когда же в работу вмешался Немирович-Данченко, режиссерская позиция существенно изменилась: Немирович-Данченко убрал борьбу, оставил тоску по счастью — эта мысль четко просматривается в том, как складывается материал,— а это уже позиция пассивная. Другое дело, что и такое решение откликалось в умах, в сердцах, в ситуации. Наверное, нужен был спектакль первого года, наверное, нужен был спектакль сорокового года, потому что прыщик-то развивался и каждый спектакль в своем времени этот процесс отражал. И сегодня сине-зеленые имеют место, проблема осталась. Я не знаю, нужно ли ставить комедию или драму, но разговор должен вестись об этом.