1. Понятие и структура общественного сектора

| Вид материала | Документы |

- 1. Понятие и структура общественного сектора (далее – ос), 1689.07kb.

- Темы курсовых и выпускных квалификационных работ Направление: экономика общественного, 412.82kb.

- Учебно-методический комплекс дисциплины «Экономика общественного сектора. Часть Финансы, 172.71kb.

- Программы фка, 2011 Раздел Экономическая теория общественного сектора. Бюджетная система, 40.23kb.

- Тематика рефератов, докладов, научных исследований публикаций по курсу «Экономика общественного, 23.51kb.

- Примерная программа наименование дисциплины: Экономика общественного сектора Рекомендуется, 330.11kb.

- Рабочая программа дисциплины (модуля) Экономика общественного сектора, 549.18kb.

- Лекции №1 13 учебного курса "Экономика общественного сектора", 1799.23kb.

- Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования: понятие,, 38.95kb.

- Бизнес-модели российских банков: типология, структура, приверженность выбору, 46.93kb.

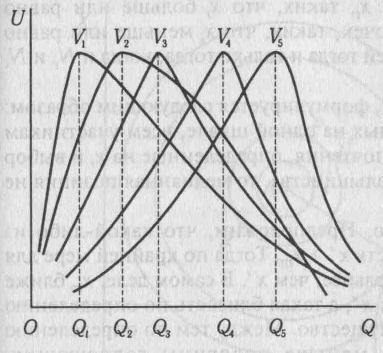

| 17. Основные отличия механизма общественного выбора от потребительского выбора на рынке В демократическом обществе используется специфический механизм распределения ресурсов для производства общественных благ - механизм ОБЩ выбора. Он представляет собой процесс выявления индивидуальных предпочтений потребителей в отношении количества и конкретных видов ОБЩ благ, а также процесс принятия решений в отношении предложения и спроса на блага с помощью политических институтов и политических процессов. Именно в силу того, что механизм общественного выбора зависит от политического характера принятия решений, его принято называть политическим механизмом. Основное отличие выбора в ОБЩ секторе от потребительского выбора на рынке заключается в том, что если в ОБЩ секторе действует механизм ОБЩ выбора, то в частном секторе выявление потребительских предпочтений людей и эффективное распределение ресурсов достигается с помощью рыночного механизма, основой которого является система свободных равновесных цен. Механизм ОБЩ выбора имеет еще ряд отличительных особенностей: - во-первых, если рыночный механизм допускает социально-экономическое неравенство членов общества, концентрацию экономической власти у небольшой группы людей, а следовательно, характеризуется значительными различиями людей по их экономической роли в так называемом "голосовании долларами", то основополагающим принципом политического механизма демократического общества является принцип "один избиратель - один голос", а система всеобщего избирательного права имеет своей целью обеспечить равные возможности для всех граждан принимать участие с политике, в управлении государством и принимать политические решения. - во-вторых, механизм ОБЩ выбора базируется на коллективном принятии решений, реализуемом с помощью прямой или представительной демократии. В основе же рыночного механизма лежит индивидуальный потребительский выбор, индивидуальное принятие решений в отношении экономической сделки. - в-третьих, механизм как прямой демократии (референдум), так и представительной (через избрание своих представителей в соответствующие органы управления) ориентируется на голосование по альтернативным социально-экономическим программам, а не по отдельным вопросам текущей политики. Однако в этом случае рыночный механизм является более эффективным при принятии решения. Это объясняется тем, что с помощью гибкой системы свободных цен рыночный механизм учитывает индивидуальные предпочтения хозяйствующих субъектов в отношении детальных сторон конкретного объекта экономической сделки, в то время как политический механизм позволяет лишь выразить только общее отношение к объекту, ведь избиратель может выразить свое отношение лишь ответами "да", "нет", "воздержусь". - в-четвертых, механизм ОБЩ выбора предполагает принудительный порядок финансовых взаимоотношений ГОС и членов общества (например, налоги). В то время как функционирование рыночной системы базируется на гарантиях экономической свободы. - в-пятых, необходимо сказать, что принцип обратной связи в политической системе действует намного слабее, чем в рыночной. Как правило, лица, принимающие политические решения, непосредственно не несут ответственности за негативные последствия этих решений, за просчеты и ошибки, в то время как, если вы совершили ошибку в частном секторе при использовании рыночного механизма принятия решений вам можно только посочувствовать, так как существует тесная зависимость между управленческими решениями и результатами хозяйствования. - в-шестых, механизм ОБЩ выбора включает структуры ГОС управления, которые строятся в соответствии с принципом иерархии, подчиненности и используют бюрократический аппарат. Это приводит к несовершенству ГОС механизма управления вследствие невозможности быстро и с минимальными затратами передавать информацию об экономических процессах от низших эшелонов управления к высшим. В то время как система свободных цен в рыночной экономике является самым эффективным средством информации хозяйствующих субъектов о различных сторонах рыночной деятельности. Может показаться, что рыночный механизм принятия решений является идеальной моделью свободного выбора. Политический механизм в демократическом обществе представляет собой альтернативный метод агрегирования и учета предпочтений людей с последующей трансформацией их в политические решения на той части экономического пространства, где рыночный механизм не срабатывает. 20. Приоритет избирателя-центриста. Теорема о медианном избирателе В конце 1940-х гг. Дункан Блэк обнаружил достаточное (но не необходимое) условие достижения устойчивого равновесия в коллективном выборе. Если индивидуальные предпочтения являются одновершинными, то устойчивую коллективную поддержку получает альтернатива, наиболее предпочитаемая медианным избирателем. П  онятия одновершинного предпочтения и медианного избирателя интуитивно легко воспринимаются с помощью рис. 4.2. На этом рисунке Q— количество некоего общественного блага, LJ — значения функций индивидуальной полезности участников голосования, отвечающие тому или иному уровню производства этого блага. Соизмеримость этих значений для разных индивидов не предполагается, поэтому существенно лишь, что соответствующие функции достигают максимума при разных величинах Q. Буквами V1, V2, V3, V4, Vs обозначены графики зависимостей U от Q для пяти голосующих. Графики одновершинны, т.е. мера удовлетворенности каждого из голосующих сначала монотонно возрастает с увеличением Q, а потом, достигнув максимума, начинает так же монотонно убывать. Третьего голосующего можно считать медианным в том смысле, что по обе стороны его точки максимальной удовлетворенности Q3 находятся по две точки максимальной удовлетворенности других участников выбора. По-видимому, третий голосующий способен кооперироваться с первым и вторым против четвертого и пятого либо с четвертым и пятым против первого и второго. Обратим внимание, что все альтернативы, между которыми делается выбор, расположены в данном случае на одной шкале Q, что, собственно, и придает ясный смысл понятию медианного участника выбора (избирателя). Подобные шкалы могут фиксировать меру не только объема производства общественного блага, но и, например, величины налога и других переменных, по поводу которых принимаются коллективные решения. Теперь дадим более строгие определения и докажем теорему о медианном избирателе. онятия одновершинного предпочтения и медианного избирателя интуитивно легко воспринимаются с помощью рис. 4.2. На этом рисунке Q— количество некоего общественного блага, LJ — значения функций индивидуальной полезности участников голосования, отвечающие тому или иному уровню производства этого блага. Соизмеримость этих значений для разных индивидов не предполагается, поэтому существенно лишь, что соответствующие функции достигают максимума при разных величинах Q. Буквами V1, V2, V3, V4, Vs обозначены графики зависимостей U от Q для пяти голосующих. Графики одновершинны, т.е. мера удовлетворенности каждого из голосующих сначала монотонно возрастает с увеличением Q, а потом, достигнув максимума, начинает так же монотонно убывать. Третьего голосующего можно считать медианным в том смысле, что по обе стороны его точки максимальной удовлетворенности Q3 находятся по две точки максимальной удовлетворенности других участников выбора. По-видимому, третий голосующий способен кооперироваться с первым и вторым против четвертого и пятого либо с четвертым и пятым против первого и второго. Обратим внимание, что все альтернативы, между которыми делается выбор, расположены в данном случае на одной шкале Q, что, собственно, и придает ясный смысл понятию медианного участника выбора (избирателя). Подобные шкалы могут фиксировать меру не только объема производства общественного блага, но и, например, величины налога и других переменных, по поводу которых принимаются коллективные решения. Теперь дадим более строгие определения и докажем теорему о медианном избирателе. Пусть функция полезности i-ro индивида определена на множестве значений некоей переменной х, которое представляет собой вектор. Наиболее предпочитаемое данным индивидом значение рассматриваемой переменной хi* назовем идеальной точкой. Это значит, что для всех х не равных хi*, по определению, (Ui (х) Пусть {х1*, х2*, ..., хп*} — идеальные точки л голосующих индивидов. Обозначим N1 — число идеальных точек хi, таких, что хi, больше или равно некоторому хm, а N1 — число идеальных точек, таких, что хi, меньше или равно хm. Точка хm называется медианной позицией тогда и только тогда, когда и Nr и N1, больше или равно n / 2. Теорема, которую предстоит доказать, формулируется следующим образом: если х — вектор альтернатив, расположенных на одной шкале, всем участникам выбора свойственны одновершинные предпочтения, определенные на х, и выбор совершается на основе правила простого большинства, то медианная позиция не может проиграть. Доказательство. Предположим, что какой-либо из допустимых вариантов х' побеждает хm. Пусть х' > хm. Тогда по крайней мере для N1 голосующих альтернатива хm предпочтительнее, чем х'. В самом деле, хm ближе к идеальным точкам этих голосующих, чем х', а такая близость по определению одновершинного предпочтения дает преимущество. Между тем по определению медианной позиции N1, составляет не меньше половины голосующих. Следовательно, вариант х' не способен завоевать поддержку большинства. Аналогично доказывается невозможность забаллотировать вариант хm при х' < хm. 21. Порядок и процедура учета меньшинства в парламенте. Меньшинство может защитить свои права путем созданий коалиций либо с многими такими же малочисленными партиями, какой является сама, либо путем присоединения к одной большой партии, которой все же не хватало голосов для принятия нужного ей решения. У партий в коалиции могут совпадать взгляды хотя бы по некоторым позициям, в остальных же случаях они делают взаимные уступки в соответствии со своими приоритетами. Последние выборы в Эстонии и в Германии доказали это, поскольку выиграли партии, которые создали коалиции с малочисленными и несущими узкие и специфичные идеи ( в данном случае это были "зеленые"), близкие однако, особенного в совокупности с крупными пакетами программ, большей части общества. Кроме того особенно значимые законы парламентарии по регламенту должны принимать квалифицированным большинством (2/3 голосов) , что позволяет учитывать мнение не только партии которая обладает простым большинством. 22. Общественный выбор на основе соревнования партийных программ в условиях представительной демократии. Представительная демократия - это делегирование и передача гражданами с помощью выборов своих полномочий доверенным лицам в органах власти, тем самым осуществляется волеизъявление граждан при принятии государственных решений не по отдельным вопросам, как при прямой демократии (референдум), а по альтернативным соц-эконом. программам. Модель представительной демократии ставит ряд вопросов, касающихся поведения участников голосования: 1) Каким образом избиратель получает информацию о вероятных действиях партий? и 2) Что определяет будет он вообще голосовать или нет? В процессе поиска информации о партиях избиратель несет издержки, поэтому если он действует исходя из своего собственного интереса, он скорее всего откажется от участия в избирательном процессе. Кроме того мысль, что его голос не будет решающим также не будет способствовать желанию проголосовать. Однако индивидумы не всегда действуют из своих собственных интересов, а понимают, что демократия не может функционировать, если в голосовании не будут участвовать много людей. В этом случае общественные интересы доминируют, как правило в его сознании. Кроме того, возможны разнообразные общественные санкции, которые приводят к высокому уровню участия. Сразу оговоримся, что на самом деле избирателям не приходится собирать информацию о кандидатах, поскольку они сами, беря на себя все издержки предоставляют ее: Через СМИ, путем организации массовых публичных мероприятий, путем выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных материалов. Предвыборная агитация РФ предусматривает выступления, интервью, пресс-конференции, круглый стол, горячую линию, политическую рекламу. Понятно, что все это требует огромных затрат которые будут компенсированы лишь для победивших партий путем проведения с их стороны лоббирования интересов поддерживающих их финансовых групп. Соревнование партийных программ осложнено ассиметрией между правящей и оппозиционными партиями, поскольку, как правило, избиратели предпочитают голосовать за первую в связи с прохождением ей испытания недавней практикой, в то время как о вероятной деятельности оппозиции можно делать выводы только из их заявлений о намерениях. Отметим, что у правящей партии есть мощный административный ресурс для проведения предвыборных популистских действий. Например, она может проводить меры по уменьшению безработицы, которые в будущем скорее всего приведут к повышению темпов инфляции, но за счет временного лага общество чувствует улучшение в краткосрочном периоде, что позволяет повысить рейтинг правящей партии. В избирательной практике используют и такой прием - предоставляют пакет программ, который предусматривает для одних избирателей как основные, а другие как программы с нагрузкой, т.е. дополнительные, а для др. избирателей наоборот. Исход из российской практики можно сказать, что за коммунистический блок голосуют избиратели из районов в которых преобладает аграрная ориентация, а промышленность представлена обрабатывающими и перерабатывающими отраслями, являющимися в некоторой степени депрессивными, а территории с развитыми добывающими отраслями, обладающими высоким экспортным потенциалом коммунистическим настроениям подвержены слабо. За правых голосуют территории с высокой степенью урбанизации, с высокой долей населения с высшим образованием, высокой социальной и психологической мобильностью, обладающих работой. За партии национал -патриотического толка голосуют В основном военнослужащие, проживающие как правило в портовых пограничных территориях. | 18. Механизм голосования избирателей и принцип принятия решения большинством Рядовой потребитель общественных благ выражает и защищает свои интересы в качестве избирателя. В демократическом государстве позиция избирателей, вообще говоря, является решающей, подобно тому как рыночная система в принципе обеспечивает приоритет запросам потребителей. Если же политическая демократия отсутствует, общественный сектор оказывается, по сути, вне сферы производственного воздействия большинства потребителей его услуг. Избиратель обнаруживает свои предпочтения с помощью механизма голосования. Находящиеся в распоряжении избирателя ресурсы - это не только его собственное право голоса, но также возможности, связанные с участием в различных организациях, проведении и финансировании политических кампаний. В свою очередь, эти возможности обусловлены распределением доходов, свободного времени, и других ресурсов, а их использование - степенью заинтересованности индивида в принятии того или иного решения. Если бы все избиратели были одинаково заинтересованы в исходе каждого голосования и при этом заранее имели бы сформировавшиеся позиции по каждому вопросу, проведение кампаний вряд ли имело бы смысл. Для общественного выбора характерны способность и стремление одних потребителей существенно влиять на решения других. Голосование - достаточно универсальная модель коллективного принятия решений. Факторы, влияющие на исход голосования: 1.разброс мнений среди его участников; 2.весомость каждого голоса; 3.порядок их подачи;4. процедура, с помощью которой на основе разнообразных индивидуальных предпочтений определяется точка зрения, получающая признание в качестве позиции всего общества. Смысл процедуры: 1.адекватно выявить имеющиеся предпочтения;2.по мере возможности их согласовать. Применительно к частным благам аналогичные задачи решаются с помощью механизма спроса - предложения. Механизм голосования - это, помимо прочего, применяемый на практике инструмент определения совокупного спроса на общественные блага. Решения, как правило, принимаются большинством голосов. В соответствии с процедурой может быть достаточно относительного большинства или требоваться абсолютное; иногда необходимо квалифицированное большинство; иногда требуется общее согласие (отсутствие голосов против) и т.д. Обычно при голосовании действует принцип: 1 человек - 1 голос, но есть и исключения. В прошлом избирательное право зачастую обуславливалось имущественным цензом, а в некоторых странах и по сей день существует ценз осёдлости. Чем большая доля голосов необходима для принятия решения, тем, при прочих равных условиях, менее вероятны изменения в общественном секторе. Развитие ОС, как и всей экономики, инерционно. Решения, касающиеся бюджетных вопросов, как правило, подразумевают наличие ранее сложившихся тенденций и имеют своей целью их корректировку. Если не удаётся в рамках принятой процедуры одобрить ни один их обсуждавшихся проектов, это на деле не приводит ни к исчезновению ОС (хотя в некоторых случаях может нанести ему урон), ни к резкой смене приоритетов. Скорее закрепляется статус-кво. Точно так же, если не принимается ни один из вариантов нового законодательства, обычно сохраняют силу законы, одобренные ранее. При одном и том же распределении мнений сторонники существующего положения вещей имеют тем большее преимущество, чем большее единодушие требуется для принятия решения. Приверженность быстрым изменениям обычно предполагает признание приоритета активного меньшинства перед большинством. Иногда такой приоритет обуславливается несовпадением фактических предпочтений большинства с его подлинными интересами, однако подобное допущение в свою очередь вступает в конфликт с принципом суверенитета потребителя. Признание позиции большинства точкой зрения всего общества в целом соответствует утилитаристской установке и готовности к умеренным изменениям. Принцип 1 человек - 1 голос несёт на себе отпечаток эгалитаризма. Этот принцип имеет этическую природу, а потому не может быть ни доказан, ни опровергнут с помощью аргументов, типичных для экономической науки. Итак, не только распределение предпочтений между голосующими влияет на общественный выбор, но и процедура принятия решений. Она не является этически нейтральной, то есть может восприниматься одними как справедливая, другими - нет. Но существует связь между особенностями процедуры и тем, какие аллокационные и перераспределительные решения она делает наиболее вероятными. Одним из важнейших свойств механизма, с помощью которого принимаются коллективные решения, является его универсальность, т.е. способность обеспечивать результативный выбор при любом сочетании индивидуальных предпочтений. Иногда используется неуниверсальные процедуры, т.е. если ни одна из альтернатив не получает поддержки, сохраняется статус-кво. Это происходит, т.к. статус-кво играет роль неявно присутствующей альтернативы, одобрение которой требует меньше голосов, чем принятие других. В общем случае неуниверсальные процедуры неприемлемы. При наличии двух альтернатив любой критерий выбор, более жёсткий, чем правило простого большинства, не является универсальным. На практике приходится иметь дело с множеством альтернатив. В таких случаях можно использовать критерий относительного большинства или поэтапно отсекать варианты, поддерживаемые наименьшим числом голосующих. Определение относительного большинства фактически предполагает попарное сравнение числа голосов, поданных за каждую альтернативу. Естественно ожидать от процедуры полноты, т.е. способности обеспечить сравнение любой возможной пары альтернатив и признание одной из них превосходящей другую либо равноценной. Проблема заключается в нахождении универсальной процедуры, обеспечивающей устойчивые результаты коллективного выбора для любых наборов альтернатив и индивидуальных предпочтений участников. Для решения этой проблемы необходимо ответить на более конкретные вопросы: 1. Способно ли появление дополнительных вариантов, в т.ч. не получающих широкой поддержки, изменить исход выбора между двумя первоначально существовавшими альтернативами? 2. группы специальных интересов и погоня за рентой 3.Имеет ли значение порядок, в котором альтернативы сравниваются? Возможна ситуация, в которой устойчивый коллективный выбор неосуществим - парадокс голосования. На практике выработаны определённые способы преодоления недостатков голосования большинством. 19. Парадокс голосования Более 200 лет назад французский философ и математик Ж.А.Н. Кондорсе показал, что при использовании правила простого большинства может возникать циклическое голосование. Представим себе, что в принятии коллективного решения участвуют три индивида либо три однородные группы голосующих, каждая из которых располагает одним и тем же числом голосов. Предметом обсуждения является расходование средств, поступивших в государственный бюджет сверх первоначально планировавшейся суммы. Предполагается, что эти средства можно затратить на Дополнительное финансирование одной из трех отраслей: науки (Н), образования (О) или культуры (К). Предпочтения голосующих индивидов или групп представлены в табл. Набор предпочтений всех участников голосования по отношению ко всем допустимым альтернативам называется профилем предпочтений. Пусть на основе правила простого большинства происходит попарное сравнение альтернативных вариантов решения. Если начать со сравнения вариантов Н и О, то голосами первого и третьего субъектов выбора побеждает вариант Н. Далее при сравнении Н и К побеждает К благодаря голосам второго и третьего субъектов. Получается, что исход коллективного выбора — прирост ассигнований на культуру. Однако сравним победивший вариант К с отсеянной уже на первом шаге альтернативой О. При таком сравнении преимущество получает О за счет голосов первых двух субъектов, участвующих в голосовании. Если после этого сравнить Ос Н, победу вновь одержит Н и т.д. Процесс попарного сравнения альтернатив можно продолжать до бесконечности, получая на каждом шаге новый результат и циклически повторяя чередование исходов. Оборвав же этот процесс, мы можем получить любой из исходов в зависимости от того, на каком шаге остановились. Результат коллективного выбора оказывается, таким образом, произвольным.

Не исключено, впрочем, что некто, заинтересованный в победе одной из альтернатив, контролирует повестку дня, т.е. располагает полномочиями определять последовательность сравнения вариантов или останавливать голосование на том или ином шаге. При рассматриваемом распределении предпочтений такое лицо способно целенаправленно обеспечить наиболее устраивающий его результат голосования. Последний оказывается в итоге манипулируемым. Мы описали парадокс голосования (парадокс Кондорсе), который побуждает сделать вывод об уязвимости правила простого большинства. Выяснилось, что это правило не гарантирует транзитивности коллективного выбора. Транзитивность предполагает, что из xRy и yRz следует xRz. В нашем случае из предпочтения Н по отношению к О и предпочтения К по отношению к Н не вытекает предпочтение К по отношению к О. Требование транзитивности представляется не менее естественным, чем четыре требования, фигурировавшие в предыдущем параграфе. Однако оно не обеспечивается единственным правилом, удовлетворяющим этим трем требованиям. Следовательно, не существует процедуры коллективного выбора, удовлетворяющей всем пяти требованиям. Конечно, нетранзитивность (а значит, неустойчивость) выбора обнаруживается далеко не при всяком профиле предпочтений. Например, поменяем местами в первой строке табл. 4.1 варианты Я и О. Легко убедиться, что в этом случае при любой последовательности сравнений устойчивую поддержку получает прирост ассигнований на образование. Имеет смысл задуматься о том, какие особенности профилей предпочтении способны гарантировать транзитивный выбор. 23. Специфика принятия решений исполнительной властью.Проблема бюрократии. Особое место в процессе принятия общественных решений занимает исполнительная власть и прежде всего управленческий аппарат (бюрократия). Снижается значение следующих функций парламента: во-первых, уменьшается вклад парламента в формирование политики; во-вторых, падает вес парламента в контроле за исполнительной властью; в-третьих, ослабевает законотворческая функция. В силу самого статуса исполнительной власти и специализации государственного аппарата служащие редко имеют дело непосредственно с предпочтениями избирателей во всем их многообразии. Аппарат исполнительных органов не только реализует принятые политические решения, но фактически участвует и в подготовке большинства из них. При этом бюрократия проявляет свою заинтересованность в ослаблении ресурсных ограничений и не слишком жестком определении задач. Служащие специализированных государственных органов имеют значительные преимущества в информированности по тем конкретным вопросам, на которых сфокусировано их внимание. Это позволяет им в существенной степени формировать мнения политиков. Бюрократия заинтересована в максимизации объема своей управленческой деятельности, стремится иметь как можно больший объем бюджета управленческого аппарата, так как от этого зависят размеры окладов и различных льгот, продвижение по службе, сила политического влияния и привлекательность работы в аппарате. Для бюрократии альтруистские цели и общественные нужды, как правило, являются побочным, сопутствующим мотивом их службы. Бюрократия часто с казенной собственностью обращается как со своей личной, часто путает государственный карман со своим. Поэтому история бюрократии-это история казнокрадства. Бюрократия является неотъемлемым спутником государства, ибо управление государственными делами нуждается в компетентных управленческих кадрах, государственных служащих. Без них не может работать государственная машина. Чем масштабнее огосударствление в обществе, тем сильнее его бюрократизация. По сравнению с работниками частного сектора государственные служащие обладают преимуществом с точки зрения стабильности занятости и материального положения. Демократическая концепция обращала и обращает главное внимание на укрепление конституционно-правовых основ государственности и развития гражданского общества. В соответствии с этим решаются задачи ограничения власти бюрократического аппарата и повышения эффективности его работы. Особый интерес представляет развитие общественных форм управления и усиление контроля за исполнительской дисциплиной государственного аппарата, в частности строгое соблюдение установленных сроков завершения программ и Не менее важное значение имеет усиление правовых основ самостоятельности первичного звена общественного сектора-некоммерческих организаций, широкое использование в их работе способов и методов, имеющих аналогию с рыночным механизмом хозяйствования. Все это призвано предотвратить бюрократизацию общественно-политической жизни и управления государством. |

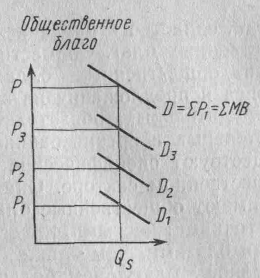

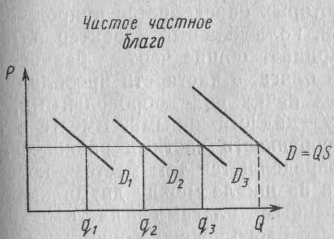

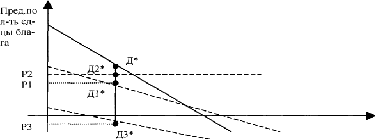

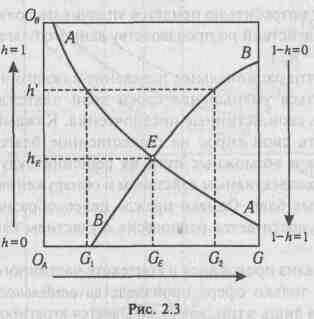

| 24. Изъяны государства Изъян государства - это его неспособность обеспечить аллокационную эффективность и соответствие политики распределения принятым в обществе представлениям о справедливости. Выделяются четыре группы факторов, негативно сказывающихся на выработке и реализации решений, основанных на общественном выборе. К первой относится ограниченность доступной информации. Само по себе участие государства далеко не всегда позволяет решить эти проблемы. В ряде случаев общественный сектор лучше справляется с перераспределением информации, чем с увеличением ее объема. Между тем каждое конкретное решение, прежде чем быть принятым, нуждается в анализе с точки зрения возможных потерь. Там, где не хватает объективных данных, позволяющих с достаточной достоверностью прогнозировать результаты, следует, как правило, воздерживаться от чрезмерного расширения зоны ответственности государства и экспансии общественного сектора. Вторая группа факторов - это неспособность государства полностью контролировать реакцию контрагентов на его действия. Общественный сектор - лишь одна из составных частей рыночного хозяйства. Действия государства, в том числе связанные с принуждением, вплетаются в сложную структуру взаимодействий между другими субъектами экономики. Государство не может и не стремится нейтрализовать их активность, оно лишь в некоторой мере ее модифицирует. Третья группа связана с несовершенствами политического процесса. Под воздействием обстоятельств, в частности рационального неведения избирателей, принятия произвольных и манипулируемых решений, политика государства отнюдь не всегда обеспечивает даже ту меру эффективности и справедливости, которая в принципе достижима на основе доступной информации и фактического влияния на рыночные процессы. Четвертая группа факторов касается ограниченности контроля над государственным аппаратом. Особенности положения и поведения бюрократии способны усиливать неэффективность функционирования общественного сектора, в частности, вести к его чрезмерному разрастанию и неоправданному увеличению затрат. В силу изъянов государства на практике не удается обеспечивать равновесия Линдаля,, а значит, при производстве общественных благ возникают потери эффективности. Очевидно, например, что ограниченность информации, обусловленная, в частности, сокрытием предпочтений, препятствует достижению точного соответствия между налогом и индивидуальной готовностью платить за общественное благо. Для реальной экономики, не укладывающейся в рамки элементарных моделей, характерны ситуации, когда одновременно дают о себе знать и изъяны рынка, и изъяны государства, причем ослабить влияние одних зачастую удается, лишь усиливая влияние других. На практике редко встречаются идеальные решения. Однако в любой ситуации важно выявлять все имеющиеся варианты действий. Варианты, предполагающие активное государственное вмешательство, помогают преодолевать изъяны рынка, но часто связаны с изъянами государства. Принимая политическое решение, следует сопоставить экономические последствия тех и других, чтобы определить оптимальную форму и меру вмешательства. Экономика общественного сектора помогает, насколько это возможно, избегать как изъянов рынка, так и изъянов государства. 25. Отличие равновесия в общественном секторе от рыночного равновесия. В  общественном секторе существуют спрос на общественные блага и их предложение. Включенный в экономический оборот общественный сектор нуждается в сбалансированности своего развития. С одной стороны, его развитие должно быть сбалансировано с учетом роста всей экономики, в том числе с развитием рыночного, частного сектора (внешний аспект равновесия). С другой стороны, не менее важное значение имеют соблюдение пропорции в распределении ресурсов внутри самого общественного сектора и достижение сбалансированности государственного бюджета (внутренний аспект равновесия). общественном секторе существуют спрос на общественные блага и их предложение. Включенный в экономический оборот общественный сектор нуждается в сбалансированности своего развития. С одной стороны, его развитие должно быть сбалансировано с учетом роста всей экономики, в том числе с развитием рыночного, частного сектора (внешний аспект равновесия). С другой стороны, не менее важное значение имеют соблюдение пропорции в распределении ресурсов внутри самого общественного сектора и достижение сбалансированности государственного бюджета (внутренний аспект равновесия).Равновесие в общественном секторе представляет собой сложный структурно-образующий процесс. Его особенности можно наиболее полно выявить путем сравнения с рыночным равновесием. В  о-первых, механизм установления равновесия в общественном секторе отличается от механизма рыночного равновесия. Рыночное равновесие — это саморегулирующийся, самонастраивающийся процесс установления равновесия с помощью механизма свободных рыночных цен, т. е. с помощью цен, уравновешивающих спрос и предложение. Спрос и предложение общественных благ отличаются от спроса и предложения частных благ. Если для частного блага — объем спроса представляет собой сумму спроса индивидуальных потребителей при данной цене (QS), то для общественного блага все должны потреблять один и тот же объем (Q). Кривая спроса на частное благо и получается путем сложения объема спроса для каждой цены (Р) вдоль горизонтальной оси, а кривая спроса на общественные блага есть сумма спроса на каждую единицу такого блага вдоль вертикальной оси MB. Другое важное различие между спросом на общественные и частные блага состоит в том, что при рыночном спросе на частные блага с помощью цены становятся возможными точное и мобильное отслеживание и учет предпочтений и вкусов потребителей, но отсутствие рыночного спроса на общественные блага создает объективные трудности выявления предпочтений потребителей этих благ. Спрос на общественные блага зависит от готовности потребителей платить за общественные блага. Он выявляется косвенно с помощью механизма общественного выбора, избирателей-налогоплательщиков, общественных опросов, коллективной договоренности потребителей а также метода аналогии с рыночными ценами. Поэтому предельную полезность общественного блага можно рассматривать как готовность людей всех вместе заплатить за дополнительную единицу общественного блага. Равновесный объем общественных благ будет находиться на пересечении предельной полезности (предельной выгоды) общественных благ с предельными затратами на них. о-первых, механизм установления равновесия в общественном секторе отличается от механизма рыночного равновесия. Рыночное равновесие — это саморегулирующийся, самонастраивающийся процесс установления равновесия с помощью механизма свободных рыночных цен, т. е. с помощью цен, уравновешивающих спрос и предложение. Спрос и предложение общественных благ отличаются от спроса и предложения частных благ. Если для частного блага — объем спроса представляет собой сумму спроса индивидуальных потребителей при данной цене (QS), то для общественного блага все должны потреблять один и тот же объем (Q). Кривая спроса на частное благо и получается путем сложения объема спроса для каждой цены (Р) вдоль горизонтальной оси, а кривая спроса на общественные блага есть сумма спроса на каждую единицу такого блага вдоль вертикальной оси MB. Другое важное различие между спросом на общественные и частные блага состоит в том, что при рыночном спросе на частные блага с помощью цены становятся возможными точное и мобильное отслеживание и учет предпочтений и вкусов потребителей, но отсутствие рыночного спроса на общественные блага создает объективные трудности выявления предпочтений потребителей этих благ. Спрос на общественные блага зависит от готовности потребителей платить за общественные блага. Он выявляется косвенно с помощью механизма общественного выбора, избирателей-налогоплательщиков, общественных опросов, коллективной договоренности потребителей а также метода аналогии с рыночными ценами. Поэтому предельную полезность общественного блага можно рассматривать как готовность людей всех вместе заплатить за дополнительную единицу общественного блага. Равновесный объем общественных благ будет находиться на пересечении предельной полезности (предельной выгоды) общественных благ с предельными затратами на них.Предложение общественных благ отличается от предложения частных благ. Поскольку все потребители должны потреблять объем общественных благ целиком, то при любом объеме предложения общественных благ объем потребления этих благ "равен объему предложения. Другой особенностью предложения общественных благ является то, что оно осуществляется, как правило, на коллективной основе, сетью государственных и муниципальных учреждений или общественно-добровольными организациями. На рыночное равновесие большое влияние оказывают ограничения семейного бюджета. В общественном секторе равновесие устанавливается главным образом с помощью сознательно и целенаправленно проводимой бюджетно-финансовой политики. В западной экономической литературе она получила название дискреционной фискальной политики. Еще одна особенность: существует разрыв во времени и пространстве между оплатой (через налоги) общественных благ и их использованием. 26. Специфика формирования спроса чистых и смешанных общественных благ. В общественном секторе так же, как и в рыночном, существует спрос и предложение общественных благ, которые значительно отличаются спроса и предложения на частные блага. Отличия спроса: 1) кривая спроса на частное благо получается путем сложения объема спроса для каждой цены (Р) вдоль горизонтальной оси, а кривая спроса на общ. блага есть сумма спроса на каждую единицу такого блага вдоль вертикальной оси. 2) При рыночном спросе на частные блага с помощью цены становится возможными точное и мобильное отслеживание и учет предпочтений и вкусов потребителя, но отсутствие рыночного спроса на общ. блага создает трудности выявления предпочтений потребителей этих благ. Спрос на общ. блага зависит от готовности потребителей платить за обществ, блага и выявляется косвенно с помощью механизма общественного выбора, избирателей - налогоплатильщиков, общественных опросов, а также метода аналогии с рыночными ценами. Дифференциация запросов потребителей в отношении частного блага проявляется в том, что они приобретают разное кол-во данного товара по одной и той же рыночной цене. В отношении общественного блага дифференциация запросов заключается в дифференциации той платы, за которую благо в равном кол-ве достается разным потребителям. К  ривые индивидуального спроса (готовности платить за соответствующую единицу блага) Д1, Д2, ДЗ отражают некоторые из возможных позиций потребителей в отношении конкретного блага. Пусть оно производится в кол-ве равном О* и потребляется тремя индивидами. В этом случае оптимальным было бы такое распределение финансового бремени, при котором один из потребителей уплачивал бы "цену", равную Р1, второй- "цену"Р2, а 3-ий получал бы компенсацию за неудобства, которые он вынужден терпеть, "пользуясь" благом, имеющим для него отрицательную полезность. Размер компенсации должен быть равен "цене" РЗ., а её источником служила бы часть платежа двух первых индивидов. Индивидуальному потребителю достаточно внести некоторый вклад, соответствующий персональной готовности платить, причем оптимум достигается в том случае, если сумма определенных таким образом вкладов = альтернативной стоимости ресурсов, которые нужны для получения единицы общественного блага. Если все потребители будут оплачивать общественное благо по одинаковой "цене" Р' (Р'<Р1, Р'> Р2), приращения функций полезности двух первых индивидов не будут равными и окажутся достигнутыми за счет третьего индивида, благосостояние которого ухудшится. Производство общественного блага при этих условиях повлечет за собой неявное перераспределение. ривые индивидуального спроса (готовности платить за соответствующую единицу блага) Д1, Д2, ДЗ отражают некоторые из возможных позиций потребителей в отношении конкретного блага. Пусть оно производится в кол-ве равном О* и потребляется тремя индивидами. В этом случае оптимальным было бы такое распределение финансового бремени, при котором один из потребителей уплачивал бы "цену", равную Р1, второй- "цену"Р2, а 3-ий получал бы компенсацию за неудобства, которые он вынужден терпеть, "пользуясь" благом, имеющим для него отрицательную полезность. Размер компенсации должен быть равен "цене" РЗ., а её источником служила бы часть платежа двух первых индивидов. Индивидуальному потребителю достаточно внести некоторый вклад, соответствующий персональной готовности платить, причем оптимум достигается в том случае, если сумма определенных таким образом вкладов = альтернативной стоимости ресурсов, которые нужны для получения единицы общественного блага. Если все потребители будут оплачивать общественное благо по одинаковой "цене" Р' (Р'<Р1, Р'> Р2), приращения функций полезности двух первых индивидов не будут равными и окажутся достигнутыми за счет третьего индивида, благосостояние которого ухудшится. Производство общественного блага при этих условиях повлечет за собой неявное перераспределение.Цены, точно отражающие дифференциацию норм замещения, в идеале могут служить основой распределения налогового бремени. Состояние, которое при этом достигается, принято называть равновесием Линдаля., а сами эти "цены"-ценами Линдаля. | 27. Цены Линдаля и равновесие Линдаля. Равновесные цены на общественное благо, соответствующие значениям предельной индивидуальной готовности платить за него, называются ценамиЛиндаля. Равновесие, достигаемое при этих ценах, называется равновесием Линдаля. Рисунок 2.3 иллюстрирует достижение равновесие Линдаля при допущении, что индивиды не скрывают друг от друга свои функции готовности платить за общественные блага. Тогда Парето-эффективное состояние равновесия в сфере производства этих благ могло бы быть, в принципе, достигнуто на основе единодушного решения потребителей. На рис. 2.3 представлен спрос на общественное благо со стороны двух индивидов А и В (или двух равных по влиянию групп индивидов). Эти два индивида должны совместно оплатить фактически потребляемое количество общественного блага. Буквой h обозначена доля платежа (налога), уплачиваемого индивидом А. Доля индивида В, очевидно, составляет (1 - h). Количество общественного блага откладывается по оси OAG. Функция спроса на общественное благо со стороны первого индивида отображается кривой АA (начало координат в точке 0A. Функция спроса на общественное благо со стороны второго индивида отображена кривой ВВ, однако применительно к этой кривой началом координат служит точка ОB, Д  опустим, что рассматривается вариант, при котором доля первого индивида в платеже за общественное благо составляет h' , а второго — (1 — h'). При таком распределении платежа спрос первого индивида на общественное благо составлял бы G1, а спрос второго — G2 Иными словами, согласованное решение не было бы достигнуто. Каждый из индивидов (или каждая из групп) блокировал бы невыгодное для себя решение, так что добровольное производство общественного блага, по-видимому, не имело бы места. Но если потребители не скрывают своих предпочтений, они найдут точку равновесия Е, удовлетворяющую обоих. При этом общественное благо будет производиться в количестве GE, первому потребителю придется уплачивать долю hE совокупного объема финансирования действий по производству данного блага, а доля второго потребителя составит (1. — НE). Проблема состоит, однако, в том, что рациональное поведение каждого из индивидов предполагает попытку добиться уменьшения своей доли платежа. Поэтому потребители склонны скрывать свои истинные предпочтения. Каждый из них может попытаться преуменьшить свой спрос на общественное благо. Возникающие в связи с этим проблемы и возможные пути их решения будут рассмотрены в параграфах, посвященных коллективным действиям и обнаружению предпочтений, касающихся общественных благ. Однако прежде целесообразно уделить внимание тому, каким образом достигается равновесие с участием как общественных, так и частных благ. опустим, что рассматривается вариант, при котором доля первого индивида в платеже за общественное благо составляет h' , а второго — (1 — h'). При таком распределении платежа спрос первого индивида на общественное благо составлял бы G1, а спрос второго — G2 Иными словами, согласованное решение не было бы достигнуто. Каждый из индивидов (или каждая из групп) блокировал бы невыгодное для себя решение, так что добровольное производство общественного блага, по-видимому, не имело бы места. Но если потребители не скрывают своих предпочтений, они найдут точку равновесия Е, удовлетворяющую обоих. При этом общественное благо будет производиться в количестве GE, первому потребителю придется уплачивать долю hE совокупного объема финансирования действий по производству данного блага, а доля второго потребителя составит (1. — НE). Проблема состоит, однако, в том, что рациональное поведение каждого из индивидов предполагает попытку добиться уменьшения своей доли платежа. Поэтому потребители склонны скрывать свои истинные предпочтения. Каждый из них может попытаться преуменьшить свой спрос на общественное благо. Возникающие в связи с этим проблемы и возможные пути их решения будут рассмотрены в параграфах, посвященных коллективным действиям и обнаружению предпочтений, касающихся общественных благ. Однако прежде целесообразно уделить внимание тому, каким образом достигается равновесие с участием как общественных, так и частных благ.В самом деле, предшествующий анализ проводился в контексте частичного равновесия. Во внимание принималась только сфера производства отдельного общественного блага, и вопрос заключался лишь в том, как складывается агрегированный спрос на это благо, если функции индивидуального спроса на него даны. Между тем необходимо вывести также условия общего равновесия, в котором общественные блага фигурируют наряду с частными. 28. Специфика формирования предложения чистых и смешанных общественных благ. В общественном секторе так же, как и в рыночном, существует спрос и предложение общественных благ, которые значительно отличаются спроса и предложения на частные блага. Отличия предложения: 1.все потребители должны потреблять объем общ. благ целиком, т.о. при любом объеме предложения общ. благ объем потребления этих благ = объёму предложения. 2. Оно осуществляется, как правило, на коллективной основе, сетью государственных учреждений или общественно-добровольными организациями Спрос на общ. блага может существовать как восприятие потребителем полезности каждого из них в сопоставлении с другими благами. Спрос на общ. Блага подразумевает цену, которую индивид потенциально был бы готов за него уплатить при том или ином объеме потребления. 29. Общее и частичные равновесия в общественном секторе. Равновесие в общественном секторе представляет собой сложный структурно-образующий процесс. Его особенности можно наиболее полно выявить путём сравнения с рыночным равновесием. Во-первых, механизм установления равновесия в общественном секторе отличается от механизма рыночного равновесия. Рыночное равновесие - это саморегулирующийся процесс установления равновесия с помощью механизма свободных рыночных цен. На рыночное равновесие большое влияние оказывают ограничения семейного бюджета. В общественном секторе равновесие устанавливается с помощью сознательно и целенаправленно проводимой бюджетно-финансовой политики (дискреционной фискальной политики). Поэтому равновесие в частном секторе часто называют бюджетным равновесием. Во-вторых, концепция рыночного равновесия включает частичные равновесия (равновесия частных рынков). В отличие от рыночного равновесия общее равновесие в общественном секторе представляет собой сложную конфигурацию частичных равновесий, единство и различие которых определяется природой общественных благ. совместный, коллективный характер потребления общественных благ придаёт общие черты равновесия на эти блага. Но существуют и специфические особенности частных равновесий в общественном секторе. Они определяются тем местом, которое общественные блага занимают на шкале между двумя крайними точками: чистыми общественными благами и чистыми частными благами. Чем ближе благо к чистому общественному благу, тем сильнее роль госбюджета в установлении равновесия. С другой стороны, чем ближе благо к чистому частному благу, тем большее значение для равновесия в общественном секторе имеют ценовой механизм и ограничения семейного бюджета. Особенности бюджетного равновесия: 1.Базируется на принципе соотношения социальных затрат и социальных выгод. Приоритет отдаётся социальным критериям над экономическими. 2.Строится на принципе учёта эффекта целого, синергического эффекта. Подчинение частных интересов общественным является характерной особенностью бюджетного равновесия. 3.Ярко выраженное преобладание обязательного характера установления финансовой сбалансированности и финансирования в соответствии с требованиями единства бюджетной системы. 4.Существует разрыв во времени и пространстве между оплатой населением общественных благ с помощью налогов и их использованием. В общественном секторе частичное равновесие спроса и предложения таких смешанных общественных благ, как перегруженное благо и клубное благо, которые устанавливаются с помощью сборов и пошлин, вплотную приближается к частичному рыночному равновесию. Что касается равновесия спроса и предложения на квазиобщественные блага (на товары и услуги отраслей естественной монополии), то оно представляет собой равновесие спроса и предложения на монопольном рынке. В основе его лежит механизм установления монопольных цен. 30. Факторы роста общественных расходов. Развитие современной цивилизации характеризуется постоянным ростом общественных расходов. Существуют объективные причины преимущественного роста общественных расходов по сравнению с частными: 1). Рост общественного благосостояния и увеличение семейных доходов. С их ростом увеличиваются расходы на общественные нужды. Это связано с тем, что эластичность спроса от дохода на общественные блага выше, чем на частные. Впервые различия в динамике и степени удовлетворения первичных, элементарных и социально-культурных потребностей в зависимости от уровня семейного дохода были открыты в конце 19 века немецким статистиком Эрнестом Энгелем. Эти идеи были развиты американским профессором А. Н. Маслоу в "теории иерархии потребностей". Им было установлено, что потребности, относящиеся к высшему уровню иерархии(потребности самореализации личности) удовлетворяются с помощью расширения сферы социальных услуг, что стимулирует дальнейший рост общественных расходов. Немецкий экономист Н. Тимм выделяет несколько временных лагов отставания формирования общественных потребностей от частных: естественный и лаг системного характера. Естественный лаг в отставании спроса на общественные блага по сравнению с частными объясняется тем, что в первую очередь идет удовлетворение материальных потребностей в пище, еде, жилище, а потом уже в социокультурных благах. Лаг системного характера обусловлен стремлением капиталистической системы в первую очередь к максимизации прибыли, к накоплению, и во вторую очередь через механизм капиталистического накопления и платежеспособного спроса - к удовлетворению потребностей населения как в частных, так и в общественных благах. 2). Количественные и качественные изменения народонаселения. Увеличивают объём и улучшают структуру общественных расходов изменения в плотности, сдвиги в территориальном расселении людей, переход от традиционной патернальной структуры семьи к современной, от экстенсивного типа демографического воспроизводства к качественному, интенсивному с ориентацией на воспроизводство интеллектуального потенциала и развитие человеческой личности. 3). Рост общественных расходов вызывается объективными требованиями взаимного дополнения частно-предпринимательских и совместно координационных видов деятельности. Например, современное общество не может обойтись без развитой производственной информационной структуры и единой инфраструктуры по охране окружающей среды; постиндустриальный этап современной цивилизации характеризуется возрастанием роли и значения духовного нематериального производства. 4). Закономерность отставания производительности труда работников сферы услуг от материального производства. Так называемая "болезнь Баумоля"(открыта американским профессором Баумолем). Эта закономерность объясняется тем, что НТП и замена живого труда общественным(капиталом) идет в сфере услуг ( в том числе и в социокультурной сфере) медленнее, чем в сфере производства материальных благ. Поэтому трудоемкость и зарплатоемкость в отраслях сферы услуг выше, чем в производственных отраслях. 5). На объем общественных расходов существенное влияние оказывают социально-политические факторы, связанные с ростом бюрократического аппарата, заинтересованностью его в своем расширенном воспроизводстве. Его стремление к увеличению гос. расходов не имеет достаточно сильных ограничителей, т.е. властные структуры не могут быть агентами рынка и оказываются вне сферы действия рыночных регуляторов дисциплины рынка. Высокий уровень общественных расходов может вызываться реализацией политиками так называемых "фискальных иллюзий избирателей" ( и отсутствием связи между налогами и соц. льготами) с целью переизбрания их на новый срок или прихода к власти. |