Слаботочные реле и «Северная заря» Слаботочные реле

| Вид материала | Документы |

- Назва реферату: Демонстрація роботи електромагнітного реле постійного струму Розділ, 64.72kb.

- Руководство по эксплуатации Назначение и функциональные возможности vc-01, 162.97kb.

- Методические указания по дисциплине 5 3 Задания для контрольной работы, 273.59kb.

- Электрические цепи постоянного тока, 1039.6kb.

- Магнитные элементы электронных устройств, 24.25kb.

- Тезисы доклада «Стратегическое направление завода-устройства и реле для энергетики», 153.16kb.

- Система электрической централизации на базе микро ЭВМ и программируемых контроллеров, 7.4kb.

- Техническое задание на проведение обследования технического состояния многоквартирных, 261.06kb.

- Громкоговорителей на время переходных процессов в умзч при включении питания и отключении, 149.4kb.

- «Общая теория и основные принципы применения реле с двумя действующими токами». Становлению, 84.24kb.

Технологическое НИО-2 состояло из:

- технологического отдела 321 новых разработок ( Рудык А.Р.), в состав которого входили сектор сборки и регулировки (Васильев Б.С.), сварки (Щетанов Д.П.), пайки (Жуков Д.М.), химической очистки (Никитин О.Д.), остеклования и дегазации (Любинский Д.Л.), оснастки и инструмента (Пахольчик П.Л.) и планирования подготовки производства (Михалевич В.С.);

- конструкторского отдела 322 нестандартной контрольно-измерительной аппаратуры ( Ганкин И.А.);

- экспериментального отдела 323 (Федотов Н.А.) с макетной мастерской (Адашкевич Л.Ф.), подчиняющегося заместителю генерального директора по научной работе. В 1977 г. 323 отдел был преобразован в экспериментальный цех (Салтан С.А., позднее Воробьев В.А.).

- конструкторского отдела 324 по специальному технологическому оборудованию ( Иванов З.Ф., позднее Громов А.И. – Заслуженный машиностроитель РСФСР);

- сектора 325 новых специальных технологических процессов и материалов (Кузнецов В.Ф.), на базе которого в 1978 г. был создан отдел сварки, пайки, новых материалов и технологий (канд. техн. наук Климов А.А.), где была организована одна из первых в СССР лаборатория лазерной технологии (Малащенко А.А., с 1982 г. Лакиза Ю.В.).10

Следует отметить, что для эффективного решения наиболее важных технологических проблем производства реле в составе специального отдела 353 НИИКТ были созданы технологические бюро, возглавляемые Алексеевым И.В. (анализ технологических потерь), Виноградовым Н.Н. (проектирование микросборок) ,Смирновым В.М. (проектирование инструмента для деталей), Соколовым В.В. (проектирование оснастки для сборки и регулировки).

В этих бюро под общим руководством заместителя главного технолога Деркача Э.П. работали наиболее квалифицированные специалисты ОГТ.

Из общетехнических и отраслевых подразделений НИИКТ следует выделить:

- исследовательский отдел применения реле ( Минеева И.А., с 1978 г. Семенов О.С.), где вопросами расширения и правильного применения реле занимались Владимиров Г.В., Городинский А.С., Маслов В.В., Рябинко Т.М., Спицин В.Г. и др;

- головной отдел научно-технической информации, патентоведения и изобретательства ( Кириллов А.А., позднее Пименов В.В.), где вопросами изобретательства долгие годы руководил Пурижинский В.Г.;

- базовый отдел метрологии (Ульянова Е.В., позднее Тиунова Н.Г.;

- базовый отдел надежности (Вавилов И.К., позднее - Мицун В.В.);

- базовый отдел стандартизации и нормализации (Чмутов В.П., позднее Страхова А.И.);

- технический отдел (Селиверстова Л.А., с 1976 г. Яковлев А.Я.), где ведением ТУ, разработкой отраслевых и государственных стандартов, координацией и прогнозированием разработок, изучением иностранных образцов реле и т.п. вопросами занимались Анчиц В.Г., Васильев Б.С., Витенберг М.И., Игнатьев О.Н., Каракосова И.В., Фридман Я.Ю., Шибаловская Г.А. и др.;

- базовый технологический отдел внедрения ( Ротенберг А.А., позднее Андреев В.Г.), где были собраны опытные специалисты Вострюхин А.В., Гершт Б.Г., Крылов Ю.В., Новак Л.В., Синдаловский Л.Е., занимающиеся организацией освоения реле на предприятиях отрасли.

Общее руководство взаимосвязанными вопросами испытаний, надежности и применения реле осуществлял заместитель главного инженера Колесников Е.А., начавший свою трудовую деятельность на заводе «Красная Заря» в 1964 г. вначале начальником лаборатории типовых испытаний ОТК, а позднее и начальником контрольно-испытательного цеха. С 1981 г. по 1989 г. Колесников Е.А. был главным инженером объединения, а с 1990 г., вследствие изменения структуры управления предприятием – главным инженером завода.

Рассматривая производственную составляющую НПО «Северная заря» следует отметить первых руководителей и специалистов планово-экономического отдела (Абрамова М.П., Таланова А.В., Токарев Р.В., Потехина А.Н. и Никулина Л. В. – впоследствии заместитель генерального директора, Заслуженный экономист России), отдела организации труда и заработной платы (Немчинова Е.К., Тихомирова Г.А., Трифонова В.Н., Щучко И.В.), отдела снабжения и комплектации (Затман М.И., Кукуй Н.Я.).

Общие производственные связи объединения осуществляли начальник ПДО Итенген И.А. и главный диспетчер Луценко Г.В. Производством «Радист» руководил Ваганов В.И.

Начальниками основных цехов опытного завода были Бриккер А.И., Власов А.Д., Иванов А.Д., Рапопорт И.Р.

Конструкторское сопровождение производства реле осуществлялось под руководством Ширяева М.В. и Долгопольской Н.М. Центральной заводской лабораторией руководила Бененсон Н.М., а ОТК - Мончак М.Л., назначенный позднее заместителем генерального директора по качеству.

В 1977 г. стандартом МПСС ОСТ4.454.000-77 и его последующей редакцией 1983 г. межотраслевые реле были определены как (логические, не измерительные) реле электрические (слаботочные), различающиеся по принципу действия и функциям на реле низкочастотные и высокочастотные, а также на реле времени.

Слаботочные (не временные) реле стали подразделять по принципу действия на:

1. Статические реле (не содержащие подвижных элементов конструкции, например, на основе электровакуумных или полупроводниковых приборов, трансформаторов и т.п.).

2.Электромагнитные (динамические) поляризованные или неполяризованные реле, содержащие подвижные элементы - якорь и/или контакт и подразделяемые в этой связи на:

- электромагнитные (классические) реле с МУЯ, воздействующим на подвижный элемент контакта;

- герконовые реле, содержащие герметичный магнитоуправляемый контакт.

Слаботочные реле времени подразделялись по принципу действия на:

1. Электротепловые (динамические) реле, для формирования выдержки времени которых используются термоподвижные элементы конструкции, нагреваемые электрическим током.

2. Статические реле, для формирования выдержки времени которых используются статические электронные устройства, а выходная цепь которых реализована с помощью контактов ЭМР или БКР.

Кроме того, СР получили новые обозначения типов:

- РПА и РПК - реле (электромагнитные с МУЯ) поляризованные высокочастотные и низкочастотные;

- РЭА и РЭК - реле (электромагнитные с МУЯ) неполяризованные высокочастотные и низкочастотные;

- РГА и РГК – реле герконовые (электромагнитные) неполяризованные высокочастотные и низкочастотные;

- РИА и РИК – реле герконовые (электромагнитные) поляризованные высокочастотные и низкочастотные;

- РСК и РМК – реле статические с бесконтактным и контактным выходом низкочастотные;

- РСВ и РМВ – реле статические времени с бесконтактным и контактным выходом;

- РТВ – реле электротепловые времени.

Более жесткие требования к качеству разработки и производства наиболее востребованных слаботочных электромагнитных реле (СЭМР) были установлены в новом ГОСТ 16121-79 «Реле слаботочные электромагнитные. ОТУ» и в его соответствующих военных дополнениях. Для создания слаботочных реле времени, в т.ч. интенсивно развиваемых статических типов, был выпущен ГОСТ 16120-79 «Реле слаботочные времени. ОТУ».

Мало востребованные статические реле типа РСК, РМК, а впоследствии и типа БКУ (бесконтактные коммутирующие устройства), создавались не по общим техническим условиям (ОТУ), а по групповым.

Статические слаботочные реле времени первого поколения типа РВЭ в качестве коммутирующего элемента содержали бесконтактный транзисторный ключ или имели контактный выход в виде сверхминиатюрного электромагнитного реле и строились с 1973 по 1985 гг. на аналоговых времязадающих RC-цепях. После модернизации реле РВЭ, как и вновь разработанные БКР времени типа РДВ и РСВ, стали содержать цифровые времязадающие микросхемы. Кроме того, у реле РДВ и РСВ коммутирующим элементом стал использоваться бескорпусной транзисторный ключ, а вся твердотельная электроника стала размещаться в низкопрофильном металлостеклянном корпусе.

При этом следует отметить, что в новом ГОСТ на СЭМР были введены также общие технические требования на их герметичность, которая оценивалась массспектрометрическим методом по величине утечки пробного газа - гелия, устанавливаемой в ТУ на реле. В ГОСТ на СЭМР устанавливались давление и время опрессовки реле гелием.

Требование к герметичности СЭМР было введено в связи с необходимостью сохранения в их подкорпусном объеме рабочего газа, количественный и качественный состав которого определяет электрическую изоляцию, пробой, развитие и протекание газоразрядных явлений между контактными элементами и т.п. процессов.

Подкорпусным объемом рабочего газа в СЭМР является свободный объем между базовым (несущим) элементом - герметичным металлостеклянным цоколем, на выводах и основании которого располагаются контактные элементы и электромагнит реле, и металлическим кожухом, герметично соединенным пайкой или сваркой с основанием цоколя.

Рабочим газом (осушенным воздухом или азотом) подкорпусной объем обычно заполняется через впоследствии герметизируемое технологическое отверстие, используемое также для предварительной термовакуумной дегазации (обезвоживания) подкорпусного объема.

Динамику качественно-технического развития слаботочной релейной техники с 1970 по 1980 гг. хорошо отражают данные, приведенные в табл. 2, из которых виден почти двукратный рост производства всех видов реле при одновременном двукратном росте герметичных видов и аналогичном снижении производства зачехленных и открытых реле. При этом следует отметить, что годовой выпуск многих типов реле доходил до десятка миллионов.

Таблица 2

| Выпуск видов слаботочных реле по годам | |||

| Виды реле | 1970 г. | 1975 г. | 1980 г. |

| Количество видов в % | |||

| Герметичные | 25 | 33 | 48 |

| Зачехленные | 42 | 30 | 17 |

| Открытые | 25 | 15 | 11 |

| Герконовые | 8 | 22 | 24 |

| Всего, шт. | 65 | 90 | 126 |

К концу 1980-х гг. в отрасли было освоено более 150 типов реле, имеющих десятки исполнений. При этом 70 % типов составляли СЭМР с МУЯ, 20 % - герконовые СЭМР и 10 % - бесконтактные коммутационные устройства (БКУ), статические коммутационные реле и реле времени электротепловые и статические с транзисторным или контактным выходом.

Технический уровень наиболее сложных по конструктивно-технологическому исполнению специальных СЭМР с МУЯ соответствовал уровню изделий ведущих зарубежных фирм: Allied Controls, American Zettler, Babcock, CII Relays, Deutsch, Leach, Magnecraft, Potter& Brumfield Relays. Специальные СЭМР имели более высокие эксплуатационно-технические показатели: повышенный временной и коммутационный ресурс, малый вес, повышенную герметичность и безотказность работы в широком диапазоне температур, давлений и влажности окружающей среды, вибраций, ударов и ускорений.

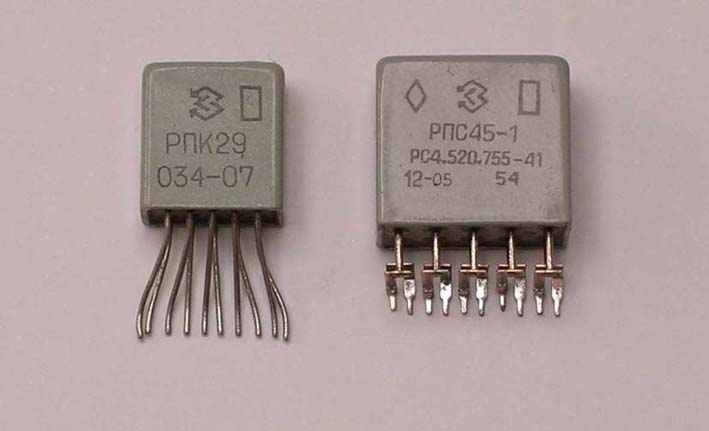

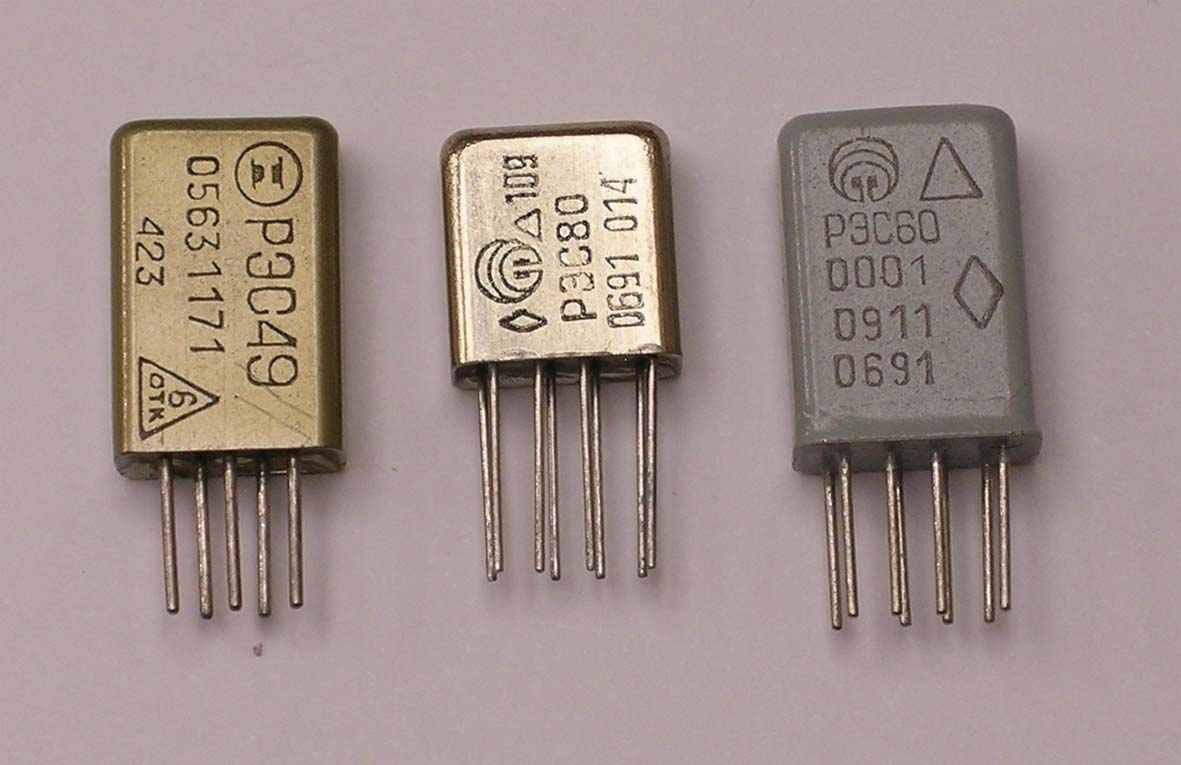

С момента образования НПО «Северная Заря» по 1980 г. в НИИКТ было разработано 45 новых типов реле, а 11 типов модернизировано. В этот период были созданы и конструкции СЭМР с МУЯ, достойно представляющие отечественную релейную технику на мировом уровне. К числу таких изделий можно отнести, например, сверхминиатюрные герметичные реле весом около 2 г РПС4611 и их планарные исполнения РПК29 (рис. 8), а также реле РЭС79, РЭС80 (рис. 9), разработанные в развитие ранее созданных в НИИКТ соответствующих аналогов весом 3,5 г - РПС45 (рис. 8) и РЭС49,60 (рис. 9).

Кроме того, на базе лицензии французской фирмы Deutsch Relays были разработаны сверхминиатюрные герметичные реле в корпусе ТО-5 (РЭК11) и в корпусе Q/2 (РЭК21).

| | |

Рис. 8. Реле РПК29 (планарное исполнение сверхминиатюрного герметичного реле РПС46

весом 2 г и размером 10х11х5,5 мм) и его аналог - реле РПС45 весом 3,5 г и размером 13,5х12,5х6,6 мм)

Рис. 9. Реле РЭС80 весом 2 г и размером 10,6х11х5,5 мм и его аналоги - реле РЭС49,60 весом 3,5 г

Интенсивному развитию слаботочной релейной отрасли способствовали проводимые НПО «Северная заря» технологические НИОКР по созданию контактных и магнитных материалов, микропроводов, пластмасс, оригинальных процессов лазерной технологии, микросварки, пайки, термовакуумной обработки, химической и водно-воздушной очистки реле. Для решения этих задач были привлечены 32 института, в том числе 6 институтов Академии наук СССР, 10 институтов Минвуза, 16 НИИ и КБ. Были созданы 4 отраслевые лаборатории, занимающиеся проблемами развития слаботочных реле.

Кроме того, в НПО «Северная заря» развивалась и собственная отраслевая наука. Были созданы научно-исследовательские подразделения по релейным материалам, сварке, пайке, электрохимии, термовакуумной обработке, надежности, специализированным средствам технологического оснащения, контроля, испытаний и т.п. Например, уже в 1979 г. была создана одна из первых в отечественной промышленности научно-исследовательская лаборатория (сектор) лазерной технологии, где занималась разработкой новых лазерных технологий и внедрением первых отечественных технологических лазеров не только в производство реле, но и в производство других изделий электротехники, электроники и приборостроения. За первые 10 лет работы лазерной лаборатории было разработано большое количество новых и оригинальных процессов (см. коллаж на рис. 10), на которые было получено более 20-ти авторских свидетельств на изобретения, опубликовано более 30-ти работ, защищена кандидатская диссертация (1981 г., Малащенко А.А.). Среди наиболее интересных разработок можно отметить способы повышения эффективности микросварки, скрайбирование магнитов, удаление изоляции с теплостойких микропроводов, способы обработки прозрачных монокристаллов типа ниобата лития и т.п.

Вначале 1980-х гг. в связи возрастающей потребностью в слаботочных реле опытный завод НИИКТ стал в НПО «Северная заря» по существу одним из крупнейших серийных заводов отрасли. К этому времени здесь производилась вся предыдущая номенклатура герметичных реле: РПС34,36, РЭС8,48,90, а также были освоенные и новые реле РПА13, РПК29, РПС45,45-1,46,58, РЭА11,12, РЭК24,49, реле времени РДВ11 и РВЭ1,2,3.

Кроме того, к НИИКТ добавились два новых филиала - в «Иркутском релейном заводе» и в строящемся заводе по выращиванию оксидных кристаллов в г. Апатиты Мурманской обл. (В настоящее время это ОАО «Северные кристаллы»).

Рис. 10. Лазерные технологии в производстве реле

Таким образом, для повышения эффективности управления объединением и отраслью СР вначале 1980-х гг. была произведена соответствующая корректировка структуры предприятия.

Была усилена и расширена роль заместителя генерального директора по производству Домбровского Ф.Л., который становится директором опытного завода. В состав служб заместителя по производству добавляется новый сборочный цех реле № 205 (Кононов В.Н.), набирающее силы заготовительное производство в промзоне «Парнас» (Мартынов В.А.) и отдел сбыта.

Была также усилена и расширена роль первого заместителя генерального директора канд. техн. наук Мартынова Д.И., который одновременно стал и заместителем директора НИИКТ по научной работе. При этом, главным инженером НПО и НИИКТ назначается Колесников Е.А., а Ивакин Б.Ф. переводится на должность начальника НИО-1 с сохранением функций главного конструктора СРТ. В состав НИО-1 дополнительно вошел заводской отдел главного конструктора (ОГК) и вновь образованный в НИИКТ отдел микроэлектроники (Шепшелей В.И.), занимающийся разработкой изделий акустоэлектроники на оксидных материалах типа ниобата лития.

Изменилась и структура НИО-2, куда вошли заводской ОГТ ( Деркач Э.П.) и Центральная заводская лаборатория, а НИО-2 вновь возглавил главный технолог объединения Фролков О.П.

Кроме того, в НИИКТ была изменена структура и качественный состав ряда научно-исследовательских подразделений. Так, например, был создан новый отдела сварки, пайки, новых материалов и технологий, начальником которого по конкурсу был избран канд. техн. наук Малащенко А.А., а начальником одного из секторов (новых материалов) этого отдела – канд. химич. наук Узлянер-Негло А.Л. Группой специалистов по контактной микросварке в новом отделе руководит ст. научн. сотрудн. (заочный аспирант) Вайнштейн В.И., получивший до этого практические знания по сварке реле на заводе. Был изменен и качественный состав сектора химической очистки реле, который возглавила бывшая целевая аспирантка канд. химич. наук Шишканова Л.А.

Управление общетехническими службами (надежность, стандартизация, метрология, информация и т. п.) было передано заместителю главного инженера Савкину В.Г., имевшему огромный опыт руководства в качестве начальника НИО-1.

В 1980-х гг. НПО «Северная заря» ежегодно пополнялось молодыми специалистами из различных вузов Ленинграда и базового техникума. Однако с целью ускорения профессиональной подготовки будущих инженеров предприятия и сокращения времени их адаптации в ЛЭИС им. проф. М.А. Бонч-Бруевича в 1981 г. был создан филиал кафедры «Конструирование РЭА и микроэлектроника», студенты которого проходили производственную, технологическую и конструкторскую практики, а также слушали базовый курс лекций по технологии производства реле, читаемый доцентом Малащенко А.А..

Значительную помощь в специальной подготовке студентов, а также в повышении квалификации работников предприятий релейной отрасли оказали соответствующие книги, написанные специалистами НИИКТ НПО «Северная заря»:

1. Витенберг М.И. Расчет электромагнитных реле. Изд. 4-е, перераб. и доп. Л., «Энергия», 1975.

2. Ройзен В.З. Миниатюрные герметичные электромагнитные реле. Л., «Энергия», 1976.

3. Ройзен В.З. Электромагнитные малогабаритные реле. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1986.

4. Малащенко А.А., Мезенов А.В. Лазерная сварка металлов. Учебное пособие для слушателей заочных курсов повышения квалификации ИТР. М., "Машиностроение", 1984.

5. Лакиза Ю.В., Малащенко А.А., Мезенов А.В. Повышение эффективности лазерной обработки материалов. Л., ЛДНТП, 1984.

6. Малащенко А.А., Радченко Л.А. Технология очистки и обезгаживания деталей и узлов приборов. Учебное пособие. Л., ЛЭТИ, 1984.

7. Рудык А.Р., Любинский Д.Л.. Технология миниатюрных реле. Под ред. А.Д. Животченко. Л.: Энергоиздат. Ленингр. отд-ние, 1986. (Эта книга написана в соавторстве с северозаревцами - Вишниовским В.В. и Кострюковым С.И. и является практически единственным в мире изданием, посвященным технологии производства слаботочных электромагнитных реле, включая их контроль и испытания).

«Северная заря» в кризисных 1990-х гг.

Начатая в 1990 гг. перестройка отечественной промышленности коснулась и «Северной Зари», которая в 1991 г. была преобразована в Государственное предприятие (ГП) и переименована (по решению трудового коллектива) в ГП «Производственно-научный комплекс «Северная заря».

В апреле 1994 г. в соответствии с решениями Правительства РФ ГП «Производственно-научный комплекс «Северная заря» было приватизирован с сохранением основного (60%) пакета акций у государства. Предприятие получило статус акционерного общества открытого типа (АООТ), которое 20 июня 2002 г. было преобразовано в ОАО научно-производственный комплекс (НПК) «Северная заря».

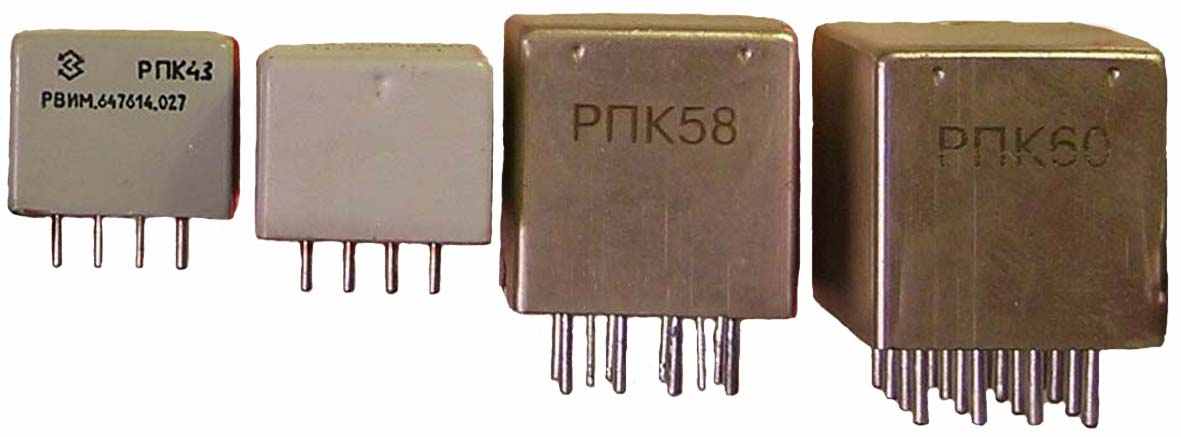

Кризис отечественной оборонной промышленности, начавшийся вначале 1990-х гг., не миновал и релейные заводы. Спад продаж реле специального назначения с 1991 г. продолжался 7 лет и достиг на «Северной заре» почти 20-ти кратного размера, что неминуемо должно было привести к остановке предприятия. Однако это не произошло благодаря своевременной переориентации завода на производство собственной альтернативной релейной продукции – реле общепромышленного применения типа РЭК51,52,53,55,58,67,74,76, часть из которых показана на рис. 11. Эти реле специалистами НИИКТ Берковичем Ф.Г., Зиновьевым Г.А., Хабаровым В.И., Хазаком Г.З. были разработаны в короткие сроки и стали изготавливаться по упрощенному технологическому процессу на имеющемся у предприятия оборудовании. К сожалению, для производства общепромышленных реле требовалось всего около четверти основных и вспомогательных рабочих; остальные были либо отправлены на пенсию, либо сокращены.

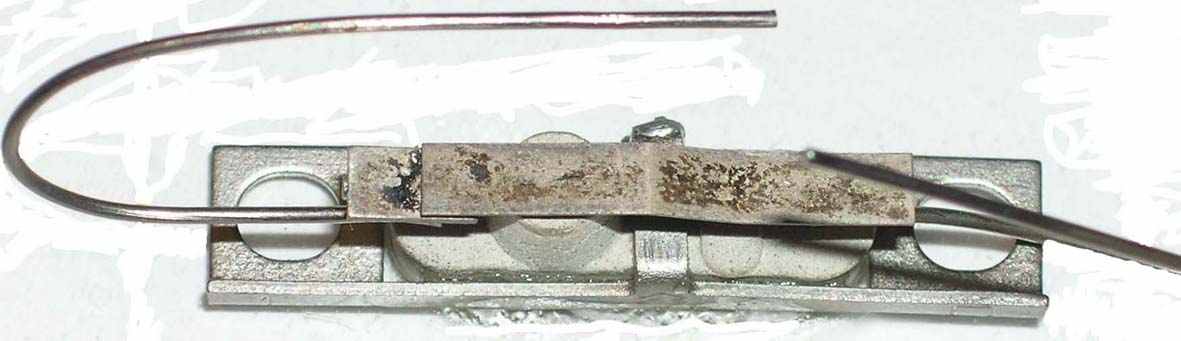

Существенную помощь в поддержании работоспособности подразделений опытного завода оказали и разработанные по инициативе Малащенко А.А. и под руководство начальника сектора НИИКТ Любинского Д.Л. терморазмыкатели УК2 (рис. 12), применяемые в то время в новых отечественных утюгах.

|

Рис. 11. Реле РЭК52,53,67,76,55

Кризис оборонной промышленности коснулся и многих подразделений НИИКТ, которому было значительно сокращено госбюджетное финансирование, поступающее из Минпромсвязи и Минобороны. Это привело почти к 5-ти кратному сокращению численности специалистов института, занимающихся технологическими НИОКР, отраслевыми и общетехническими работами.

Рис. 12. Терморазмыкатель УК2

Сохраненные ведущие конструкторы и технологи НИИКТ были ориентированы в 1990-х гг. на разработку вышеупомянутых общепромышленных реле, а также на создание некоторых типов специальных СЭМР, среди которых следует отметить:

- новое многофункциональное поляризованное реле-переключатель РПК30В и реле РПК31В (более современный аналог реле РПС58), финансируемые ракетно-космической отраслью в интересах аппаратуры самарского Центрального специализированного КБ;

- принципиально новые для отечественной релейной техники поляризованные (не только дву-, но и одностабильные) реле унифицированных серий РПК41-48 и РПК57-60 с высочайшими показателями «коммутируемая мощность/объем» (рис. 13), аналогичные конструкции которых производились ведущими зарубежными фирмами Babcock, Deutsch Relays и Leach International для авиационной и ракетно-космической техники. Разработка этих реле была инициирована Научно-исследовательским институтом авиационного оборудования и финансировалась Минобороны;

- сверхминиатюрные реле типа РЭК60,61,63,63-1, переосвоенные по более эффективной технологии производства, для применения в современных МБР, космических и авиационных устройствах взамен реле РЭК23 и РЭС49,60 (рис. 9), производимых предприятиями Украины.

Рис. 13. Новые поляризованные одно- и двустабильные реле РПК41-48 и РПК57-60

с 1-4 контактами для коммутации номинальных токов 5 и 10А

Важную роль в сохранении работоспособности участков водоподготовки и литья пластмассовых деталей предприятия сыграла и инициатива начальника сектора НИИКТ канд. хим. наук Шишкановой Л.А. по организации первого отечественного производства бытовых (квартирных) очистители воды (рис. 14) и водоочистительных малогабаритных станций для детских садов, школ и офисов.

Рис. 14. Бытовые (квартирные) очистители воды ЭКО - 2,3,4

Первый заместитель генерального директора –

директор НИИКТ, к.т.н., доцент

МАЛАЩЕНКО А.А.

1 Отечественные слаботочные реле – это автоматические коммутаторы тока, в цепях которых напряжение постоянного тока или эффективное значение переменного тока не превышает 220 В при коммутируемых одним выходом токе до 25 А и мощности, не превышающей 750 Вт или 3000 В·А.

2 Общая номенклатура отечественных слаботочные реле военного и общепромышленного назначения, разработанных в течение 60-ти лет (начиная с 1950-х гг.) насчитывает около 270 типов, из которых 170 типов (63 %) – якорные, а 66 типов (24 %) – герконовые СЭМР. При этом, среди якорных СЭМР реле ВН составляют более 85 %, а среди герконовых – менее 60 %.

3 Историю телефонии см., например, на tel.ru/library/history/index.phpl

4 Новый этап в развитии бесконтактной коммутации тока начался после изобретения полупроводникового усилителя тока - транзистора и их промышленного производства в конце 1950-х гг. [5]. В 1970-х гг. в качестве БКР стали использовать и новую разновидность полупроводников - тиристоры.

5 В ответственной стационарной аппаратуре железнодорожной автоматики использовались одностабильные ЭМР со сравнительно тяжелым якорем, потенциальная энергия которого после перемещении якоря снизу вверх использовалась для гарантированного (не зависящего от упругих свойств контакта и возвратной пружины) самовозврата реле в исходное состояние после срабатывания.

6 О развитии работ по созданию отечественной засекреченной телефонной связи см., например, в материале Калачева К.Ф., представленном на сайте od.ru/kniga/soder.phpl

7 Первые опытные образцы герконовых реле были созданы в ленинградском НИИ городской и сельской телефонной связи (НИИТС) – сейчас это ЛОНИИС, а первые образцы герконов - релейщиками НИИ-56.

В 1963 г. специализированное производство герконов с «Красной Зари» было передано на "Рязанский завод металлокерамических приборов"

8 В состав НПО «Красная Заря» помимо головного НИИКТ входил и НИИ электротехнических устройств (НИИЭТУ), преобразованный в 1966 г. из НИИ фототелеграфной и специальной техники с опытным заводом, история образования которого относится к 1952 г.

В 1974 г. после выделения из НПО «Красная Заря» релейной составляющей (о создании НПО «Северная заря» см. ниже) его головным предприятием становится НИИЭТУ – в настоящее время это ОАО «Интелтех»

10 Лазерная сварка вскоре стала одним из основных способов соединений узлов реле, а различные процессы лазерной технологии стали широко использоваться не только в НПО «Северная заря», но и на других релейных предприятиях.

11 Самое малое (10х5,5х11 мм) поляризованное двустабильное реле с прямыми (РПС46) и планарными (РПК29, РПС46-1) выводами содержит 48 деталей, соединенных лазерной и контактной сваркой. Реле обеспечивает одновременное переключение двух электрических цепей с токами от 5 мкА до 1 А, обладая удельной коммутируемой мощностью до 100 Вт/см3.