Слаботочные реле и «Северная заря» Слаботочные реле

| Вид материала | Документы |

- Назва реферату: Демонстрація роботи електромагнітного реле постійного струму Розділ, 64.72kb.

- Руководство по эксплуатации Назначение и функциональные возможности vc-01, 162.97kb.

- Методические указания по дисциплине 5 3 Задания для контрольной работы, 273.59kb.

- Электрические цепи постоянного тока, 1039.6kb.

- Магнитные элементы электронных устройств, 24.25kb.

- Тезисы доклада «Стратегическое направление завода-устройства и реле для энергетики», 153.16kb.

- Система электрической централизации на базе микро ЭВМ и программируемых контроллеров, 7.4kb.

- Техническое задание на проведение обследования технического состояния многоквартирных, 261.06kb.

- Громкоговорителей на время переходных процессов в умзч при включении питания и отключении, 149.4kb.

- «Общая теория и основные принципы применения реле с двумя действующими токами». Становлению, 84.24kb.

| Тип реле | Число начальных состояний | Обозначение числа и вида основных (вспомогательных) контактов | Масса, г 1) | Диапазон коммутируемого тока, А | Диапазон коммутируемого напряжения, В | Номинальное рабочее напряжение (ток) управления, В (мА) | Срок службы, лет | Предприятие- изготовитель | |

| постоян-ного тока | перемен-ного тока | ||||||||

| Низкочастотные поляризованные реле 2) | |||||||||

| РПК80 7) 8) 11) | 1 | 1П | 16/17 (17,5/18,5) | 0,01–10 | 6–36 | 6–115 (400 Гц) | 27 | 20 | СПб |

| РПК81 7) 8) 11) | 1 | 2П | 0,01–5 | ||||||

| РПК82 7) 8) 11) | 1 | 4П | 68/70 (77/79) | 0,01–10 | |||||

| РПК83 7) 8) 11) | 1 | 1П | 38/40 (45/47) | 0,1–25 | |||||

| РПК85 4) 6) 7) | 2 | 2П | 2,4 | 510–6–1 | 0,05–34 | 5; 12; 27 | |||

| РПК86 6) 7) | 2 | 3 | 0,05–35 | 0,05–120 | 25 | ||||

| РПК87 4) 6) 7) | 2 | ||||||||

| РПК100-У 7) 12) | 1 | 1П | 17 (18,5) | 0,01–10 | 6–30 | 6–115 | 115 | 20 | |

| РПК101-У 7) 12) | 1 | 2П | 0,01–5 | ||||||

| РПС32 | 2 | 19,5 (20) | 510–6–3 | 0,05–220 | 2,4; 4; 6; 10; 12; 15; 20; 27 | 12 | ВН | ||

| РПС34 | 2 | 4П | 43 (45) | 6; 12; 27 | 15/20 5) | СПб | |||

| РПС36 | 2 | 6П | 50 (52) | ||||||

| РПС45, 45-1 4) | 2 | 2П | 3,5/3,6 | 510–6–2 | 0,05–36 | 0,05–60 | 3; 4; 6,3; 12; 15; 27 | 20/25 5) | |

| РПС46, 46-1 4) | 2 | 2,2 | 510–6–1 | 6; 15; 18; 27 | 20 | ||||

| РПС47 | 2 | 4П | 12 | 510–6–1,5 | 15; 24; 27 | 12 | ВН | ||

| РПС58 | 2 | 4З (2З) | (85) | 10–5–10 | 3–36 | 6–50 | 27 | 15 | СПб |

| Высокочастотные реле (от 150 до 2000 МГц) | |||||||||

| РЭА12 | 1 | 2П | 17 (33-50) | 10–9–1 | 0,05–36 | 10–6–36 | 27 | 15 | СПб |

| РПА11 | 2 | 1П | (20) | 10–6–0,8 | 0,05–250 | 13; 27 | 12 | ВН | |

| РПА12 | 1 | 2,4; 13; 27 | |||||||

| РПА14 | 2 | 1П (2П) | (80) | 10–8–0,7 | 12–34 | 510–7–36 | 27 | Хар | |

| РПА15 | 2 | 1П (1П) | (23) | 210–8–0,55 | 6–30 | 10–6–27,5 | 15 | ||

| РПА16 | 1 | 1П | (60) | 1,410–8–0,8 | – | 710–7–41,8 | 15; 27 | ||

| РПА18 7) | 2 | 2П | 9,2 | 10–9–2 | 0,05–36 | 10–6–115 | 5; 12; 27 | 25 | СПб |

| РПА19 7) | 2 | (14,3) | 10–9–1 | 10–6–36 | |||||

| 1) В скобках указаны масса реле с элементами крепления. 2) Допускается применение низкочастотных реле для коммутации высокочастотных сигналов частотой до 300 МГц в зависимости от коммутируемой мощности при условии согласования применения с НИИКТ. 3) Реле РЭК94 и его аналог РЭК24 обеспечивают время непрерывного или суммарного нахождения обмотки под напряжением до 100 000 ч. 4) Тип реле для поверхностного монтажа. 5) Для реле с повышенной степенью герметичности. 6) Допускается применение реле для коммутации высокочастотных сигналов частотой до 1000 МГц. 7) Реле новых разработок. Временно не изготавливаются. 8) Реле, имеющее исполнения со встроенными элементами для ограничения ЭДС самоиндукции. 9) Реле РПК30 исполнений РВИМ.647614.002, -01…-03. 10) Реле РПК30 исполнений РВИМ.647614.002-06…-21. 11) Реле для авиационной аппаратуры, удовлетворяющее нормам качества электропитания по ГОСТ 19705-89. 12) Реле, управляемое переменным током частотой 400 Гц. | |||||||||

| Примечания 1 Обозначения видов контактов: З – замыкающий, П – переключающий, Р – размыкающий; 1–4, 6 – число контактов. 2 Курсивом выделены реле, не рекомендуемые для применения во вновь разрабатываемой (модернизируемой) аппаратуре. 3 Обозначения предприятий-изготовителей: СПб – С.-Петербургское ОАО НПК «Северная заря», ВН – Велико-Новгородское ОАО «НПП «Старт», Ирк – Иркутское ОАО «Иркутский релейный завод», Ал – Алатырьское ОАО «Завод «Электроприбор», Хар – Харьковское ГП «Завод «Радиореле» (Украина). 4 В таблицу не включены зарубежные реле РЭК23, 37, 43; РЭН33, 35; РЭС34, 47, 49, 53, 60, 80, 80-1 (харьковский «З-д «Радиореле»), РПС42, 43, 43-1, РЭС79, 79-1 (краснодонское ОАО «Юность»), а также ранее изготавливаемые ереванским заводом «Армреле» реле РЭС54, 59, имеющие российские аналоги. | |||||||||

История Слаботочных электромагнитных реле и «Северной зари»

Санкт-Петербургский научно-производственный комплекс "Северная заря" – это основное российское предприятие по слаботочным электромагнитным реле. "Северная заря" была образована в 1974 г. на базе релейных подразделений ленинградского НПО "Красная Заря", созданного в 1922 г. после национализации Телефонного и электромеханического завода «Русское АО "Л.М. Эриксон и Ко».

В представленном материале рассматривается становление отечественной релейной техники, начатое в нашем городе в 20-х годах прошлого века. Основное внимание уделено созданию и создателям слаботочных электромагнитных реле – наиболее востребованным коммутационным элементам электрической аппаратуры. Очевидно, что здесь не упомянуты все, кто начинал создавать релейную технику на «Красной Заре» и др. предприятиях, развивал ее или продолжает развивать сегодня на "Северной заре". Дополнительную информацию о становлении слаботочной релейной техники на этих предприятиях и о специалистах-релейщиках можно также найти в авторском материале «Северная заря». История предприятия и слаботочной релейной техники», представленном на сайте ссылка скрыта (s.ru/data/sevzaria.pdf).

Введение

Первый автоматический коммутатор тока, названный впоследствии «реле», был впервые продемонстрирован американцем Джозефом Генри в 1835 г. и представлял собой электромагнит, к магнитному полюсу которого притягивалось ферромагнитное тело (якорь), замыкая или размыкая при своем движении электрический контакт. Практическое применение первые электромагнитные реле (ЭМР) с магнитоуправляемым якорем (МУЯ) конструкции Генри нашли в телеграфных аппаратах системы С. Морзе, где реле с приходом в его обмотку слабого короткого импульса тока - точки или более длинного – тире соединяло своим контактом на время действия импульса местную батарею питания с обмоткой силового пишущего электромагнита.

Первые конструкции ЭМР с МУЯ были одностабильны, так как якорь и контакты возвращались в исходное состояние после прекращения тока в обмотке. Впоследствии для аппаратуры двухполюсного телеграфирования были созданы и двустабильные поляризованные ЭМР (реле-переключатели), содержащие в магнитной цепи обмотки постоянный магнит - источник дополнительного поляризующего потока. Благодаря этому потоку якорь получает дополнительное ускорение движения и дополнительное усилие удержания у полюса, а поляризованные реле отличаются меньшей мощностью управления и не потреблением энергии после срабатывания.

Очевидно, что конструкции ЭМР со временем развивались и совершенствовались, находя при этом новые области применения.

Наиболее широкой областью применения якорных ЭМР в конце ХIХ начале ХХ вв. стало их массовое использование в новой технике того времени – телефонной аппаратуре3, где реле автоматически коммутировали цепи управления и многоконтактные линии разговорных трактов. Следует отметить, что именно в телефонии впервые было реализовано основное преимущество якорных ЭМР – гальванически развязанная многовходовая и многоконтактная коммутация электрических цепей. Якорные реле, например, могли содержать до 7-8 обмоток, независимо управляющих якорем, нагруженным 8 переключающими или 12 замыкающими (размыкающими) контактами. Очевидно, что такой коммутационной емкостью не могли обладать элементарные конструкции позднее созданных бесконтактных реле (БКР), а также и ЭМР с магнитоуправляемым контактом (МУК).

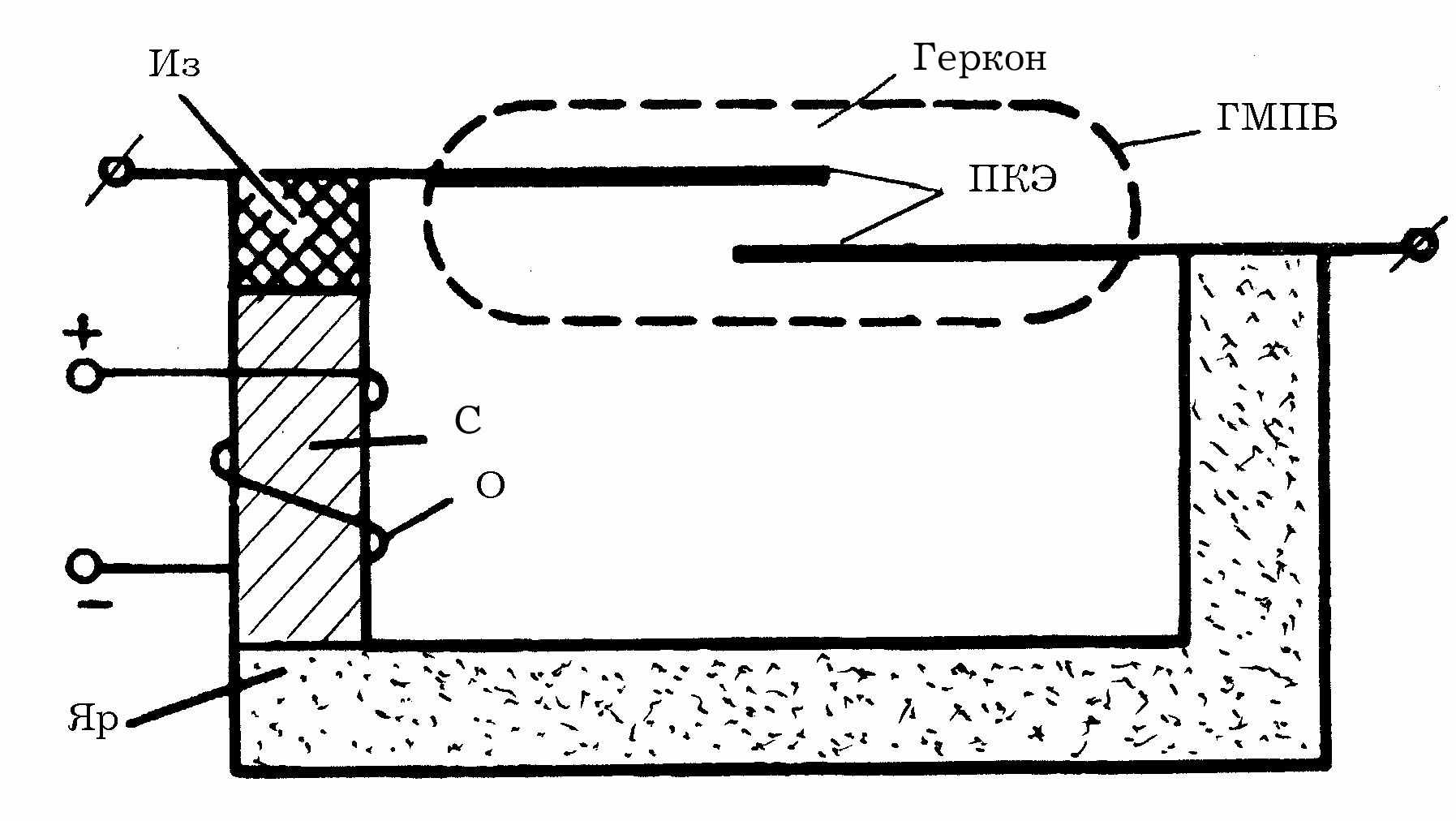

ЭМР с МУК было изобретено (авт. свидет. СССР № 466) в 1925 г. В.И. Коваленковым - учеником профессора ЛЭТИ А.С. Попова и представляло собой (рис. 1) электромагнит, частью магнитопровода которого являлась последовательная цепь подвижных контактных элементов из ферромагнитного материала. Для исключения загрязнения контактирующих элементов в 1938 г. американцем Эллвудом МУК был усовершенствован (патент США № 228930) путем его герметизации магнитопроницаемой, например, стеклянной оболочкой. Реле с магнитоуправляемым герметизированным контактом (герконом) – герконовое реле из-за язычкового (приплющенного) вида контактирующей части контакта называют также язычковыми (по-англ. reed) реле.

| |

| Рис. 1. Схема ЭМР с МУК: О – обмотка; С – сердечник; Яр – ярмо; Из – изолятор; ПКЭ – подвижный контактный элемент; ГМПБ – герметичный магнитопроницаемый баллон. | |

Герконовые реле вследствие простоты конструкции и технологии изготовления дешевле якорных реле и имеют перед последними ряд технических преимуществ: большое число коммутационных циклов и высокую частоту коммутаций малых и сверх малых токов. Однако эти реле по сравнению с якорными аналогами имеют низкую коммутационную способность (мощность до нескольких десятков ВА, ток до 1-2 А) и менее устойчивы к механическим, магнитным и климатическим воздействиям.

Помимо классических ЭМР с неподвижными обмотками управления в ХIХ-ХХ вв. для аппаратуры автоматики и телемеханики были созданы и другие виды электрокоммутаторов [3, 4]:

- контактные реле на основе электромагнетизма: магнитоэлектрические, электродинамические, индукционные, резонансные, магнитострикционные;

- контактные электростатические, электрострикционные и тепловые реле;

- бесконтактные реле на основе магнитных, электровакуумных, газоразрядных, а позднее и полупроводниковых усилителей4.

БКР по сравнению с ЭМР обладают более высокой чувствительностью и быстродействием, но могут коммутировать только однопроводные входы и выходы, что ограничивает их применение взамен многообмоточных многоконтактных ЭМР. Первые БКР стали применять в телефонных в цепях управления и в вычислительной технике, дав резкий скачок ее развитию (электронные вычислительные машины по сравнению с электромеханическими стали работать намного надежнее и быстрее).

Электронные, ионные и фотоэлектронные приборы также стали использоваться и совместно с ЭМР, усиливая для них сигналы управления . Такие гибридные релейные схемы обладали высокой чувствительностью БКР и высокой коммутационной емкостью и мощностью ЭМР.

Наиболее полная техническая и потребительская классификация различных видов реле приведена в [6]. Здесь же отметим, что контактные реле и релейные схемы на основе бесконтактных коммутирующих элементов по характеру выполняемой функции могут быть логическими, измерительными или с задержкой времени функционирования (срабатывания, возврата (отпускания)). Логические реле характеризуются естественной задержкой времени функционирования от не нормированного сигнала управления; реле времени - задаваемой задержкой времени функционирования, а измерительные - срабатыванием от нормированного сигнала управления.