Слаботочные реле и «Северная заря» Слаботочные реле

| Вид материала | Документы |

- Назва реферату: Демонстрація роботи електромагнітного реле постійного струму Розділ, 64.72kb.

- Руководство по эксплуатации Назначение и функциональные возможности vc-01, 162.97kb.

- Методические указания по дисциплине 5 3 Задания для контрольной работы, 273.59kb.

- Электрические цепи постоянного тока, 1039.6kb.

- Магнитные элементы электронных устройств, 24.25kb.

- Тезисы доклада «Стратегическое направление завода-устройства и реле для энергетики», 153.16kb.

- Система электрической централизации на базе микро ЭВМ и программируемых контроллеров, 7.4kb.

- Техническое задание на проведение обследования технического состояния многоквартирных, 261.06kb.

- Громкоговорителей на время переходных процессов в умзч при включении питания и отключении, 149.4kb.

- «Общая теория и основные принципы применения реле с двумя действующими токами». Становлению, 84.24kb.

| Конструкторское бюро ( Федоров Г.С.), лаборатории ЭММ (Лийк Р.В.) и специальных реле (Гуров А.А.) составляли отдел разработок, которым с 1955 г. руководил талантливый инженер Неклюков И.Г. Будучи еще и главным конструктором он и после преобразования ОКБ-3 в ЦКТБ продолжил техническое руководство разработок реле, став главным инженером ЦКТБ. Для изготовления и испытания экспериментальных образцов реле в ОКБ-3 были созданы макетная мастерская (Адашкевич Л.Ф.) и лаборатория механических и климатических испытаний (Воинов Б.Н.). В лаборатории специальных реле также создается группа надежности реле, руководимая с 1960 г. Хайцером С. Л. |  Неклюков И. Г. |

Среди первых работ релейщиков ОКБ-3 следует отметить поляризованные реле РП3,4,5,7, немецкие аналоги которых входили в систему управления ракетой ФАУ-2, а также первое герметизированное (пайкой) реле РМУГ, имеющее металлостеклянный цоколь и заполненное азотом.

Конструкторско-технологическое сопровождение разработок и производства реле осуществлялось лабораторией № 2 ОГК завода ( Бирюкова Т.Г., позже Ширяев М.В. и Игнатьев О.Н.), и группой технологов ОГТ, руководимой Хоченковой И.А. В ОКБ-3 также было создано технологическое бюро, возглавляемое Можейко Ю.П., где рарабатывалась первая линия сборки реле.

Для решения технологических вопросов сборки и испытаний специальных реле в 1959 г. при ОГТ завода была создана группа ( Кварт Б.М.), преобразованная в 1964 г. в технологическую лабораторию ЦКТБ.

Важную роль в проектировании и изготовлении реле занимали материалы, покрытия и химические методы обработки. В этой связи уже в 1944 г. в составе Центральной лаборатории ОГК создается лаборатория металловедения, руководителем и организатором которой стала выпускница Ленинградского Госуниверситета Яблонская Н.С. В новой лаборатории занимались подбором и исследованием конструкционных материалов реле, обмоточных проводов, контактов, покрытий и пр. В дальнейшем лаборатория металловедения будет преобразована в лабораторию новых материалов реле.

Среди первых инженеров-релейщиков ОКБ-3 были Александрова Г.Ф., Борисов Б.А., Гасюн П.И., Гликман З.И., Дрожжедкин Б.Ф., Дроздов В.И., Друкмахер А.И., Ефименкова А.П., Шигаев М.И., Карандина В.А., Копылов К.И, Кузнецова Е.А., Макарова Т.В., Ражев Ю.А., Розенберг В.Э., Розенталь Н.К., Соловьева Г.К., Трофимов О.П., Тышков И.С., Харитонов Г.М., а также Ивакин Б. Ф. и Ройзен В.З..

Трудовая деятельность Ивакина Б.Ф. началась в 1955 г. на заводе «Красная заря», куда он был распределен после окончания Пензенского индустриального института по специальности электромеханические аппараты. В1960 г. после стажировки в отделе автоматизации и механизации Ивакин был направлен в лабораторию специальных реле ОКБ-3, где под руководством Гурова совместно с Гликманом и Шигаевым постигал вопросы исследований, расчетов и испытаний реле. В 1961 г. Ивакин был назначен начальником конструкторского бюро, а в 1966 г. - главным конструктором ЦКТБ. За заслуги в области разработки и модернизации ряда ЭМР ему присвоено почетное звание «Заслуженный конструктор РСФСР» и «Почетный радист СССР». Ивакин также награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и памятной медалью Президиумом Академии наук СССР в ознаменование первого в мире выхода человека в космическое пространство.

Ивакин Б.Ф. автор 6 патентов, 34 авторских свидетельства на изобретения, 11 из которых использованы при создании новых реле (РПС32,34,36,48; РЭС30,50,56). Им опубликовано 27 научных статей по слаботочным реле и 2 книги с участием других авторов.

В настоящее время Ивакин Б.Ф. также является главным конструктором Научно-исследовательского института коммутационной техники (НИИКТ) ОАО НПК «Северная заря».

Ройзен В.З. поступил на завод «Красная Заря» в 1949 г. после окончания приборостроительного факультета Ленинградского института точной механики и оптики (ЛИТМО). Работая инженером – исследователем в лаборатории специальных реле ОКБ-3 он заочно защитил кандидатскую диссертацию по расчету и проектированию поляри-зованных реле, став в 1964 г. начальником вновь созданной лаборатории поляризованных реле. С 1967 г. Ройзен возглавлял важнейший в ЦКТБ отдел новых разработок, совмещая эту работу с подготовкой студентов в Северо-Западном заочном политехническом институте (СЗПИ). Он автор 30 статей, 16 изобретений и 3 книг, посвященных вопросам проектирования и расчета миниатюрных герметичных реле, в которых обобщен опыт проектирования современных типов электромагнитных слаботочных реле и впервые изложены вопросы расчета устойчивости реле к механическим перегрузкам.

| Ройзен принимал непосредственное участие в разработке 21 типа реле, среди которых необходимо отметить первые поляризованные реле 64П, 65П, РПТ (1950 г.); виброустойчивые высокочувствительные реле РПС4,5,7 (1954 г.), а также их аналоги РПС11/4,5,7 (1957 г.) для аппаратуры телеграфии и связи. Под его руководством в 1959 г. было разработано первое отечественное малогабаритное поляризованное двустабильное реле РПС20 на два переключения тока до 2А, конструктивная схема которого стала базовой для последующих реле ДП-12; РПС24,26,28,32,34,36. В отделе Ройзена была также разработана конструкция первого сверхминиатюрного реле РЭС49. Среди специалистов, работающих с Ройзеном, особо следует отметить Тышкова И.С. – исследователя характеристик реле, предложившего впервые понятие о динамическом сопротивлении контакта и создавшего приборы для его измерения. |  Ройзен В.З. | |

В 1950-х гг. «Красной Зарей» были разработаны и освоены в производстве десятки новых типов нейтральных и поляризованных (типа ДП, РП, РПС) ЭМР для общепромышленной и специальной аппаратуры:

- РИ, РКВ, РКН3А, РКП (специальные АТС и средства связи);

- МКУ48, РА, РБП, РКС, РТС, РЭН17,18,19,20 (специальная и общепромышленная аппаратура повышенного напряжения и мощности);

- РДЧГ, РМУ1, РКМП, РСЧ52, РЭС6,10,15; РП3,4,5,7, их разновидности РПС13,15,18 и миниатюрные аналоги РПС11/3,4,5,7 (специальная и общепромышленная аппаратура);

- РЭС7,8,9,10, ДП10, РПС4,5,7 (специальная аппаратура, в т.ч. первый отечественный спутник «Искра»).

Среди этих изделий особо следует отметить сверхчувствительные и термостабильные поляризованные реле РПС4,5,7, первые сверхминиатюрные реле РЭС10 (7,5 г) и РЭС15 (3,2 г), а также первое герметичное малогабаритное (110 г) специальное реле РЭС8 (рис. 4), аналоги которого изготавливались американской компанией «Union Switch» для ответственных систем железнодорожной сигнализации.

Инновационное для того времени реле РЭС8 по многим конструктивным элементам принципиально отличалось от всех отечественных предшественников и стало первым ЭМР, изготавливаемым по новой финишной технологии. Так, например, для механоустойчивости реле имело полностью уравновешенный поворотный якорь, который управлял 6 переключающими контактами, припаянными на выводах цоколя и образующими с цоколем отдельно собираемую контактную систему. При изготовлении реле РЭС8 использовались новые технологии и материалы:

- металлопорошковый прессованный якорь и башмак;

- термоустойчивый микропровод для обмотки катушки, которая после намотки термовакуумно обезгаживалась;

- герметичный металлостеклянный цоколь, выводы и основание которого являлись конструкцией, несущей контактные элементы и электромагнит реле, защищаемые от внешней среды металлическим кожухом, герметично припаянным с основанием цоколя термостабильным припоем ПСр3,5.

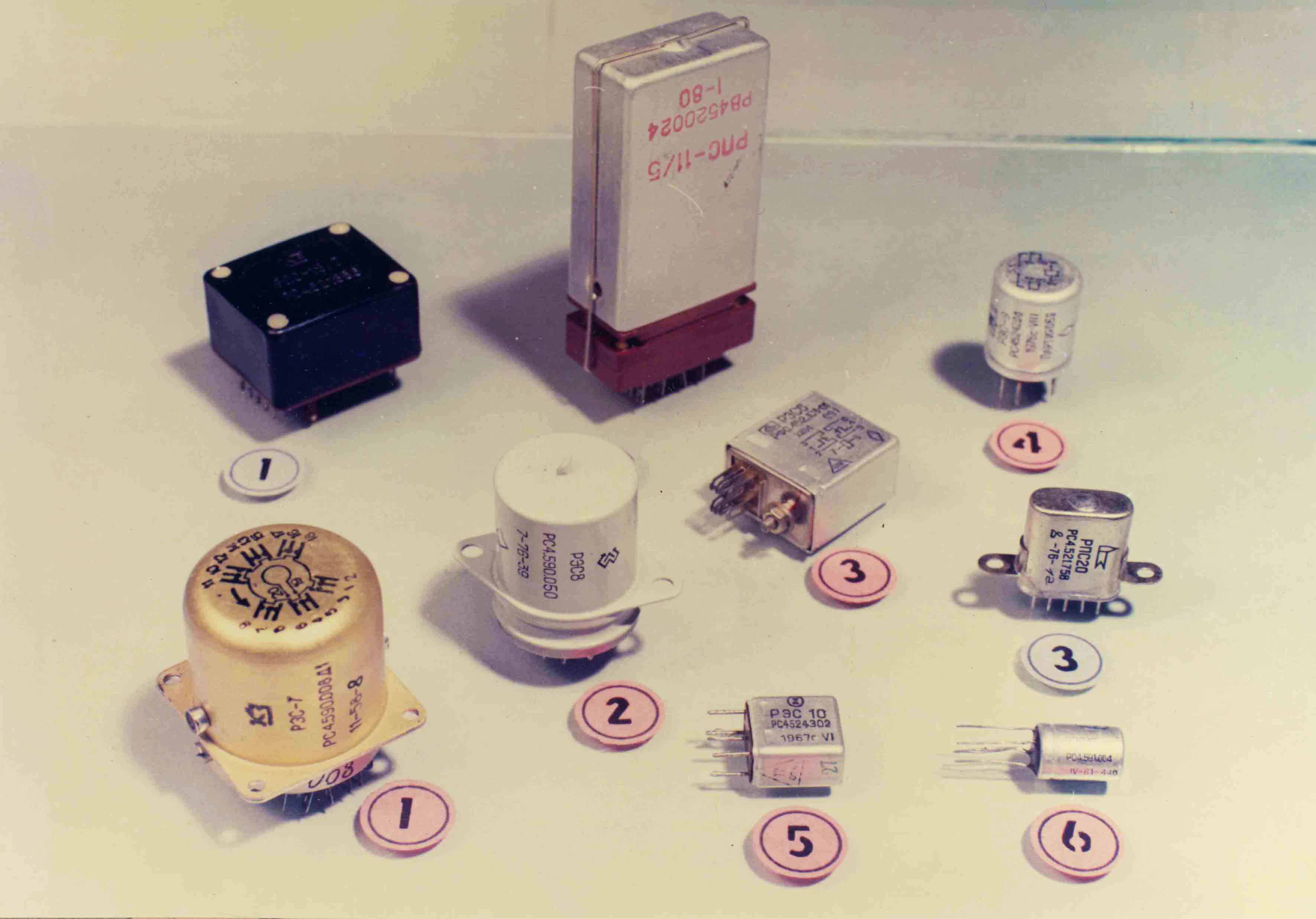

Рис. 4: 1 (серый) – РПС18, 1 (розовый) РЭС7, 2 – РЭС8, 3 (розовый) – РЭС6,

3 (серый) – РПС20, 4 – РЭС9, 5 – РЭС10, 6 – РЭС15, без № - РПС11/5

Для повышения стабильности и надежности работы реле РЭС8 на технологическом финише через штенгель в кожухе обезвоживались (откачивались), а затем заполнялись осушенным воздухом с низкой точкой росы и окончательно герметизировались при отпайке штенгеля.

Для повышения прочности и герметичности стеклоизолятора в его качестве впервые использовалось не монолитное (литое), а порошковое стекло.

Помимо якорных ЭМР в ОКБ-3 завода «Красная Заря» с середины 1950-х гг. начались также разработки и освоение производства первых герконов (КЭМ1,2,3) и герконовых реле (РЭС20,42,43,44,55), серийное изготовление которых было начато вначале 1960-х гг7.

Первые в СССР герконы и первое герконовое реле РЭС20 в корпусе пальчиковой лампы, пригодные для серийного изготовления, были разработаны в лаборатории ЭММ ОКБ-3 под руководством Лийка Р. В.

С начала 1960-х гг. в ОКБ-3 создается самостоятельная лаборатория язычковых реле, коллектив «герконщиков» которой ( Басаргина В.Н., Василььев Б.С., Зацаринская М.Б., Курочкин Ю.М., Людыно Н.И., Манов А.В., Тимофеевский Ю.Д., Трофимов О.П., Чудаков Л.М., Шторм Б.А.) возглавил Шульман С.М. - разработчик переключателя ДП10, высокочувствительного реле РЭС16, первого миниатюрного реле РЭС10 и сверхминиатюрного РЭС15.

Для разработок новых технологий производства герконов и герконовых реле в 1961 г. в ОКБ-3 была создана лаборатория, руководимая Лепским А.М., где рассматривались процессы спая стекла с металлом (Бурштейн Э.И.), а также процессы откачки, газонаполнения и окончательной герметизации (Горбаченко Э.В., Любинский Д.Л.), которые вскоре стали ведущими и при производстве ЭМР с МУЯ. В этой связи в 1963 г. была создана самостоятельная лаборатория электровакуумной технологии, возглавляемая Бурштейном Э.И., где вопросами спая стекла занималась Фрумкис М.А.

«Герконщиками» ОКБ-3 и ЦКТБ «Красной Зари», а впоследствии и НИИКТ «Северной зари» была создана широкая гамма герконовых реле (РЭС20; 42-44; 55, 64, 64А, 66; 81-86; 73,74; 91, 93; РПС49-56; РГК11,12,16,17,18; РГА11; РПК22-24), производство которых осуществлялось вначале вышеупомянутыми заводами «Реле», им. «50-летия Октября», «Завод «Электроприбор», а затем и другими предприятиями слаботочной релейной отрасли.

Вначале 1990-х гг. головная роль по разработке герконовых реле была передана Новгородскому специальному конструкторско-технологическому бюро по релейной технике (СКТБРТ), входившему в производственное объединение (ПО) «Старт», специализирующееся в производстве этих реле.

После введения новой системы межведомственной нормализации промышленных изделий межотраслевые реле, а также некоторые виды электротехнических реле средней мощности получили основанные на технических и функциональных отличиях соответствующие обозначения типов:

- РВ(Э) – реле времени (электронное);

- РН – реле (электромагнитное) напряжения;

- РП – реле (электромагнитное) промежуточное;

- РПВ - реле (электромагнитное) поляризованное высокочастотное;

- РПГ - реле (электромагнитное) промежуточное герконовое;

- РПС - реле (электромагнитное) поляризованное слаботочное;

- РТ – реле (электромагнитное) тока;

- РЭВ - реле электромагнитное высокочастотное;

- РЭН - реле электромагнитное (повышенного) напряжения;

- РЭС - реле электромагнитное слаботочное (нейтральное или неполяризованное);

Электрослаботочные (межотраслевые) реле общего и специального назначения в 1960-1980 гг. Внедрение новых технологий и материалов. Создание отрасли слаботочных реле и ее головного НПО «Северная заря»

В 1960-х гг. релейщиками «Красной Зари» была создана целая гамма различных и, в ряде случаев, оригинальных реле, защищенных авторскими свидетельствами и патентами. К числу таких изделий (см. табл. 1) можно отнести герконовые реле РЭС42-44,55; высокочастотные реле РПВ; поляризованные реле ДП12, РПС18,20,23,24,26,28,32,34,36; миниатюрные реле в корпусе типа «кварц» РЭС34,48 и сверхминиатюрное реле РЭС49 (1967 г.) весом менее 3 г.

Таблица 1

| Год | Кол-во типов | Выпуск, млн. шт | Типы освоенных новых реле |

| 1960 | 46 | 5,6 | РТН1,2; РПВ2; РПС18,20; РЭС15 |

| 1961 | 47 | 7,5 | ДП12 |

| 1962 | 51 | 9,9 | РПС23,24,26,28 |

| 1963 | 52 | 11,2 | РЭС22 |

| 1964 | 53 | 12,3 | РКМ2 |

| 1965 | 55 | 12,2 | КЭМ1; РЭС32 |

| 1966 | 56 | 13,5 | РПС32; РЭН29,32; РЭС34 |

| 1967 | 60 | 17,9 | РЭВ14,15; РЭН33; РЭС47,49 |

| 1968 | 63 | 20,7 | РПС34,36; РЭН34; РЭС48 |

| 1969 | 64 | 23,9 | РЭС42-44 |

| 1970 | 65 | 26,4 | РЭС55 |

| 1971 | 65 | 28,5 | РЭС60,64 |

| 1972 | 66 | 31,5 | РПС43 |

| 1973 | 74 | 35,7 | РЭВ18; РЭС53; РЭС81-86 |

| 1974 | 76 | 40,8 | РВЭ1; РПС45 |

| 1975 | 90 | 48,4 | РЛ1; РПС49-56; РЭВ16,17; РЭС45,46,66 |

| 1976 | 94 | 55,1 | РЭВ20; РЭС79,80,91 |

| 1977 | 102 | 67,9 | РВЭ2; РТН6; РПС46,47; РЭС52,78,90,93 |

Выше отмеченными предприятиями, производящими межотраслевые реле, к 1970 г. было освоено 65 типов преимущественно ЭМР, включая несколько типов реле средней мощности и повышенного напряжения, общим количеством 26,4 млн шт., что в сравнении с 1960 г. составляло среднегодовой прирост по номенклатуре - 1 реле, а по объему - более 2 млн шт.

Успешному развитию межотраслевых реле в 1960-х гг. способствовало и то, что в 1964 г. ОКБ-3 было преобразовано в ЦКТБ, а сам завод «Красная Заря» получил статус производственного объединения и расширился (В состав, например, релейной части ПО вошел ленинградский Государственный завод «Радист»).

Дальнейший прогресс в развитии межотраслевых реле продолжался и в 1970-х гг. на фоне реорганизации отечественной промышленности и созданием научно-производственных объединений (НПО) - головных предприятий техники. В этой связи в ноябре 1970 г. на базе ЦКТБ и ОКБ-2 ПО «Красная Заря», входящего в Минрадиопром СССР (МРП), был создан НИИ коммутационной техники (НИИКТ), ставший с 1 января 1972 г. головным предприятием в области аппаратуры связи, коммутационной и релейной техники НПО «Красная Заря»8.

Разработки и производство логических ЭМР к началу 1970-х гг. были стандартизованы и велись по требованиям ГОСТ 16121-70 «Реле электромагнитные. ОТУ», а для создания реле времени использовался ГОСТ 16120-70 «Реле времени электротепловые. ОТУ».

Конец 1960-х гг. характеризуется для краснозаревцев увеличением количества производимых реле с одновременным ростом их номенклатуры и качества. Создание специальных реле связи и реле для развивающейся военной и ракетно-космической техники того времени требовало от реле более высоких эксплуатационно-технических показателей. Реле должны были иметь повышенный временной и коммутационный ресурс, малый вес, повышенную герметичность, безотказно работать в широком диапазоне температур, давлений и влажности окружающей среды, вибраций, ударов и ускорений.

Все это, естественно, потребовало от предприятия и серьезной перестройки технологии производства реле – создания и использования для них принципиально новых материалов и сборочно-регулировочных процессов. Из наиболее важных новых технических решений того времени следует отметить:

- технологию высокоточной герметичной сборки металлостеклянных цоколей с использованием для их спекания проходных газовых печей и стеклопорошка;

- лазерную сварку контактных элементов с выводами металлостеклянного цоколя (рис. 5) взамен низкотехнологичной, трудоемкой и вредной пайки;

- технологию и соответствующее специальное оборудование для термовакуумной дегазации катушек реле, а также обезвоживания, газонаполнения и окончательной герметизации реле.

Рис. 5. Металлостеклянный цоколь с лазерной сваркой контактных элементов

Организация технологии производства специальных ЭМР якорного типа и создание первых специализированных технологических подразделений практически начались под руководством главного технолога ПО «Красная Заря» Варгаузина А.А. В это время, например, были созданы новые самостоятельные лаборатории пайки (Басов Б.Э.) и сварки (Щетанов Д.П.), где для производства реле разрабатывается первое специализированное оборудование с привлечением отраслевых и академических институтов - ВНИИ токов высокой частоты им. Вологдина, ВНИИ электросварки им. Патона, НИИ «Полюс» и др.

Следует отметить, что благодаря инициативе и активности Щетанова Д.П. в лаборатории сварки уже в 1969 г. появляются первые отечественные технологические лазеры типа СЛС-10, а вначале 1970-х гг. лазерная сварка на установках СЛС-10 и "КВАНТ-10" стала применяться в серийном производстве контактных систем реле РПС20,28,32,34,36, заменив вредную, трудоемкую и загрязняющую реле пайку.

В состав технологического бюро ОГТ по сборке коммутационных изделий были привлечены специалисты по механической обработке ( Горчаков А.Д., Мерзликин В.И.), промывке (Цалина Л.И., Шишканова Л.А.), термообработке (Пинаева Т.С.) и др. В 1972 г. эти специалисты ОГТ завода были объединены в бюро специальных видов работ (Деркач Э.П.).

Разработчиками технологии сборки реле руководил с 1966 г. Главный технолог ЦКТБРТ Рудык А.Р. - творчески активный специалист, получивший практику по релейной технике на заводе им. М.И. Калинина, где в конце 1950-х гг. осваивал производство реле РПС4,5,7.

В 1972 г. после вхождения ЦКТБ в НИИКТ Рудык А.Р. возглавил технологический отдел, в который вошли все специализированные бюро и лаборатории ОГТ НПО "Красная заря", занимающиеся релейной тематикой, а начальником технологического отделения стал главный инженер ЦКТБ Животченко А.Д., прошедший школу технического контроля и начальника релейного цеха.

Среди первых релейщиков, участвующих в разработке базовой технологии, нестандартного оборудования и контрольной аппаратуры, помимо вышеназванных специалистов, следует отметить Васильеву Т.А., Ганкина И.А., Громова А.И., Иванова З.Ф., Комкова В.А., Кострюкова С.И., Людыно С.И., Петрова И.А., Шварцмана С.Г. и др.

Создание отрасли слаботочных реле и ее головного НПО «Северная заря»

Началом этапа наиболее интенсивного развития межотраслевых реле следует считать 1974 г., когда во вновь образованном Министерстве промышленности средств связи (МПСС) СССР была организована новая отрасль слаботочных реле (СР) во главе с НПО «Северная заря», созданным на базе подразделений релейной техники НПО «Красная Заря».

В 1974 г. управление НПО «Красная Заря» из МРП было переподчинено 1 Главному управлению (ГУ) МПСС, куда вошли и иные предприятия, производящие аппаратуру связи, коммутационную и релейную технику межотраслевого применения. При этом согласно приказу МПСС от 21 августа 1974 г. № 186 на базе подразделений релейной техники НПО «Красная Заря» было создано Ленинградское НПО «Северная Заря», подчиненное 9 ГУ МПСС, в составе:

- НИИКТ с функциями головного предприятия по электрослаботочным реле общего и специального назначения с исключением функций по вторичным цепям и аппаратуре телефонной связи и передачи данных с коммутацией каналов и сообщений;

- порховского релейного завода;

- опытного завода НИИКТ;

- ереванского филиала НИИКТ.

Основу «релейного» НИИКТ составили специалисты ЦКТБ и релейного сектора НИИ 56, вошедшего в НИИКТ в 1970 г. Основу опытного завода НИИКТ составили цех № 4, Производство № 2 «Радист»9, а также газо-мазутная тепловая станция, снабжающая теплом «Северную зарю», «Красную Зарю» и группу близко расположенных предприятий.

Территориально НПО «Северная Заря» разместилось в инженерно-лабораторном и производственном корпусах на Кантемировской улице, построенных для НИИКТ «Красной Зари» в 1969-1974 гг.

Рис. 6. Строительство инженерно-лабораторного корпуса

на Кантемировской, 7.

В 1980-1983 гг. в промышленной зоне Выборгского р-на Ленинграда «Парнас» для развивающегося НПО «Северная заря» было построено новое заготовительно-складское производство, а в 1982-1985 гг. к инженерно-лабораторному корпусу был пристроен административно-бытовой корпус, где размещались технические службы НИИКТ, конференц-зал и столовая.

В состав отрасли СР помимо НПО «Северная заря» вошли также выше упомянутые предприятия, производящие межотраслевые реле в 1960-х гг.:

- харьковское ПО "Радиореле" (ХТКЗ);

- новгородский завод им. «50-летия Октября» (с 1978 г. - ПО «Старт», включающее СКТБ релейной техники (СКТБРТ));

- алатырьский «Завод «Электроприбор»;

- стародубский завод «Реле»;

- ереванское ПО "Армреле";

- «Иркутский релейный завод».

В 1978 г. отрасль СР дополнил «Порховский релейный завод», выделившийся из состава НПО «Северная заря», а также вновь построенные в 1980 гг. краснодонский завод «Юность» и антрацитовский завод «Титан». Кроме того, в отрасль СР вошел Береговский завод точной механики, специализирующийся на разработке оборудования для намотки катушек реле.

В соответствии с отраслевой специализацией на головное НПО «Северная зря» возлагалась задача по разработке новых типов реле, релейных материалов и прогрессивных технологий, а другим предприятиям отрасли была определена соответствующая предметная и технологическая специализация.

Харьковское ПО «Радиореле» специализировалось в производстве миниатюрных и сверхминиатюрных нейтральных (РЭС49, 60) и высокочастотных (РЭВ16,17) реле, а также в механизациии и автоматизации их изготовления.

Ереванское ПО «Армреле» специализировалось в производстве малогабаритных и миниатюрных неполяризованных высокочувствительных реле (РЭС54,59) и термических реле времени (РТН3,6), а его филиал НИИКТ разрабатывал аппаратуру контроля качества реле.

Новгородский завод им. «50-летия Октября» занимался изготовлением малогабаритных поляризованных реле (ДП12; РПС20,32; РПВ2,5), а также герконовых реле (РЭС42-44,55), включая проектирование и изготовление оборудования для их производства. Впоследствии предприятие стало специализироваться в разработке и производстве БКР.

Производство открытых и зачехленных (негерметичных) реле, а также герконовых реле было сконцентрировано на стародубском заводе «Реле» и алатырьском «Завод «Электроприбор».

«Иркутский релейный завод» стал выпускать открытые реле средней мощности МКУ48, РКС3, РЭН18,20, а позднее и миниатюрное герметичное реле РЭС48, специализируясь при этом на изготовлении деталей из пластмасс.

На заводе «Юность» осваивались сверхминиатюрные реле РЭС79,80; РПС43 и новые реле в корпусе Q/2 и ТО-5, а на заводе «Титан» – расширялось производство зачехленных телефонных реле типа РЭС9,10 и традиционных телефонных реле, которые производились многими телефонными заводами самостоятельно.

Основной целью создания самостоятельной отрасли слаботочной релейной техники (СРТ) являлось увеличение номенклатуры СР, их количества и качества, так как эти реле стали наиболее востребованными коммутационными элементами межотраслевой специальной электрической аппаратуры.

Непосредственное руководство новой отраслью СР осуществляли в МПСС заместитель министра Широков Г.И., начальник 9 ГУ Шильников Н.А. и главный инженер 9 ГУ Животченко А.Д. После преобразования в 1988 г. 9 ГУ МПСС в 3 научно-технический центр его руководителем стал Хазарчиевый Ю.Д.

Первым генеральным директором НПО «Северная заря» был назначен Смирнов Н.Г., возглавляющий до этого НПО «Красная Заря», а с апреля 1975 г. - Воронов Н.И. (рис. 7), подготовивший в сентябре 1975 г. первая схему управления объединением и его организационную структуру.

Воронов Н.И. после военной службы в Советской Армии, где получил за боевые заслуги орден Красной Звезды, начал свою гражданскую деятельность в 1950 г. в качестве слесаря-сборщика на ленинградском заводе «Ленинец». После получения высшего образования радиоинженера Воронова в 1963 г. направляют на работу в отдел оборонной промышленности Ленинградского обкома КПСС, а с 1966 г. - в НПО «Авангард». За успешную работу в НПО «Северная заря» в IX пятилетке Воронов Н.И. был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Рис. 7. Хазарчиев Ю.Д. (слева), Широков Г.И. (в центре),

Воронов Н.И. (фото сделано на балансовой комиссии МПСС)

Среди первых общетехнических руководителей молодого объединения следует отметить главного инженера Борисова Б.А.; главного механика Павлова В.П., внесшего огромный вклад в строительство и реконструкцию объектов предприятия; главного бухгалтера Крылову Л.Ф. и ее заместителей по производству - Михалеву Г.Н., а по науке - Усиевич В. М.; заместителей генерального директора: по капитальному строительству - Тихонова В.Н., которого впоследствии сменил главный энергетик Руденко Б.Н.; по быту - Бермана Е.Б. (впоследствии Кириллов А.А.); по кадрам – Большакова А.Г.; по общим вопросам - Райцеса Э.Б.

Для руководства релейной наукой в структуре НПО «Северная заря» с января 1976 г. вводится должность заместителя генерального директора по науке - главного инженера НИИКТ, на которую назначается главный конструктор СРТ Ивакин Б.Ф., работающий с 1972 г. начальником научно-исследовательского отделения (НИО) релейной техники НИИКТ.

| Борисов Б.А. – участник Великой Отечественной войны. Пришел на завод «Красная Заря» в 1950 г. после завершения армейской службы. Получив заочное образование в СЗПИ стал работать в ОКБ-3, занимаясь вместе с Шигаевым М.И. созданием первого представителя нового поколения малогабаритных герметичных реле РЭС8. После образования ЦКТБ был его бессменным начальником, а после создания НИИКТ – вначале заместителем директора по релейной технике, а с 1977 г. - заместителем главного инженера НИИКТ по отрасли. В 1980 г. Борисов Б.А. ушел на пенсию. |  Борисов Б. А. |

В мае 1976 г. для усиления инженерных служб объединения вводится должность первого заместителя генерального директора - главного инженера объединения - главного инженера опытного завода, на которую назначается Мартынов Д. И.

Мартынов Д.И. начинал свою трудовую деятельность в 1956 г. мастером ремонтно-механического цеха гомельской фабрики «Труд». После службы в армии окончил ЛПИ им. М. И. Калинина по специальности инженер-механик и был направлен на полупроводниковый завод в г. Фрязино. Здесь он прошел путь от конструктора до заместителя главного инженера объединения «Электронприбор». В 1971 г. за трудовые успехи был награжден орденом «Знак Почета».

Имея большой опыт работы на одном из передовых предприятий электронной промышленности, Мартынов Д.И. очень скоро наладил работу инструментальщиков, служб отделов главного технолога и конструктора, уделяя особое внимание подготовке производства и внедрению специального технологического оборудования. В 1979 г. он защитил кандидатскую диссертацию, начатую в электронной промышленности.

Для общего руководства производством НПО «Северная заря» в 1975 г. была введена должность заместителя генерального директора по производству, на которую был назначен Гурков Р.М., а с июля 1977 г. - Домбровский Ф.Л., работающий в этой должности и по настоящее время.

Домбровский Ф.Л. после окончания Ленинградского финансово-экономического института по комсомольской путевке 4 года работал оперуполномоченным УВД, а в 1962 г. перешел на завод «Заря», где работал старшим инженером производственно-диспетчерского отдела (ПДО), через год - заместителем начальника ПДО завода «Ленинец», а с 1972 г. - в центре научной организации труда НПО «Ленинец».

В 1981 г. за успешное выполнение Государственного заказа по производству реле награжден орденом «Знак Почета».

В 1976 г. (редакция 1) и 1978 г. (редакция 2) структура управления и кадровый состав руководителей НПО «Северная заря» всех уровней были окончательно сформированы и представляли собой следующее.

НИИКТ состоял из НИО-1 (по разработке и исследованию реле), НИО-2 (по технологии реле) и группы общетехнических и отраслевых подразделений под управлением заместителя главного инженера НИИКТ.

Начальником НИО-1 в 1976 г. был назначен начальник отдела электромагнитных реле и переключателей Савкин В.Г.

В состав НИО-1 входило 6 отделов: 311 - исследовательский отдел характеристик реле (Кузенин Г.Г., сменивший Яковлева А.Я., переведенного на производство «Радист»); 312 – исследовательский отдел электромагнитных реле и переключателей (Ройзен В.З., с 1976 г. Никитин В.М. - автор изобретений и более 80-ти печатных работ по, преимущественно, электронным реле; 313 – исследовательский отдел герконовых и высокочастотных реле (Тимофеевский Ю.Д.); 314 - конструкторский отдел новых разработок (Можейко Ю.П., позднее Митрофанов В.В.); 315 - отдел испытаний (Воинов Б.Н., позднее Костенко А.И.); 316 - исследовательский отдел гибридных реле.

Секторы в отделах НИО-1 возглавили лучшие специалисты, прошедшие релейную школу ОКБ-3, ЦКТБ и НИИКТ «Красной Зари» или НИИ-56: Валеев Ю.И. (реле промавтоматики и телефонии), канд. техн. наук Вишниовский В.В. (тепловые и динамические воздействия), Гуров А.А., позднее Калашников О.В. и Зиновьев Г.А. (неполяризованные реле), Иванов В.Д. (контактные материалы), Лифшиц З.Г. (электротовары народного потребления), Пискарев В.А. (реле времени), канд. техн. наук Ройзен В.З. (контакты реле), Харитонов Г.М. (поляризованные реле), Шульман С.М. (герконовые и высокочастотные реле).

| Начальником технологического НИО-2 в 1974 г. был назначен талантливый руководитель и специалист-технолог Фролков О.П., прошедший трудовой путь от рабочего «Красной Зари» (1955 г.) до главного технолога «Северной зари». Он являлся одним из значимых специалистов, создававших новую технологию производства специальных герметичных ЭМР. В 1975 г. для повышения эффективности работы технологических служб опытного завода Фролков О.П. назначается главным технологом объединения - начальником ОГТ. В 1976 г. за личный вклад в развитие релейного производства был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Вначале 1980-х гг. Фролков вновь возвращается в НИИКТ, где по-прежнему возглавляет НИО-2, оставаясь главным технологом объединения. |  Фролков О.П. |