Инженерно-физический метод синтеза технических решений преобразователей энергии

| Вид материала | Автореферат |

| F – множество функций, выявленных при анализе модели ФПД; P |

- Отсутствуют обоснования принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции, 11.08kb.

- Состав проекта 10-69, 510.96kb.

- Перечень работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность, 102.08kb.

- Инженерно- физический факультет высоких технологий Инженерно-физический факультет высоких, 561.11kb.

- С. В. Покровский московский инженерно-физический институт (государственный университет), 30.99kb.

- Магистерской программы «Методы анализа и синтеза проектных решений», 31.38kb.

- Ю. С. Барсуков 1, А. Ю. Окунев 2 1 Московский инженерно-физический институт (государственный, 29.25kb.

- С. Г. Батдалова 1, И. В. Петрова 2, В. И. Лебедева 2 1 Московский инженерно-физический, 28.39kb.

- Юркевич Валерий Дмитриевич лекции, 22.95kb.

- Прямое преобразование солнечной энергии в электрическую, 55.07kb.

Классификация элементарных функций

| Элементарная функция | Элемент графа ФПД | Обозначение |

| Обеспечение внутренних степеней свободы рабочего тела | Вершина, рабочее тело | f1 |

| Обеспечение внутренней изоляции рабочего тела от нежелательных взаимодействий | То же | f2 |

| Оеспечение внешних степеней свободы рабочего тела преобразователя | Вершина, контрольная поверхность | f3 |

| Оеспечение внешней изоляции рабочего тела от нежелательных взаимодействий | То же | f4 |

| Оеспечение внутренней степени свободы для проводимого экстенсора | Дуга | f5 |

| Оеспечение внешней изоляции проводника экстенсора от нежелательных взаимодействий | " | f6 |

| Оъединение потоков | Гипердуга | f7 |

| Рзделение потоков | То же | f8 |

| Именение направления потока | Дуга | f91, f92, f93 |

| Именение величины потока за счет сопротивления проводящей среды | То же | f101, f102, f103, f104, f105, f106 |

| Именение величины потока за счет поперечного сечения проводящей среды | " | f111, f112, f113 |

| Именение специфических характеристик потока | " | f12 |

Введены также дополнительные признаки элементарных функций. Например, конструктивные элементы, реализующие функцию изменения направления потока для данной формы движения разделяются: для одномерного потока (f91); двухмерного потока (f92); трехмерного потока (f93).

Элементы, реализующие функцию изменения величины потока могут изменять значение своего сопротивления потоку экстенсора дискретно и непрерывно, т. е. в некотором диапазоне значений. Элементы с дискретным изменением сопротивления могут иметь или принимать: одно конкретное значение, снижающее величину потока экстенсора до необходимого значения (f101); несколько значений, в том числе нулевое и равное бесконечности, обеспечивающее полное отсутствие потока экстенсора (f102).

Элементы с непрерывным изменением сопротивления могут принимать значения: от нуля до бесконечности (f103); нуля до некоторого заданного значения (f104); одного до другого значения (f105); заданного значения до бесконечности (f106).

Анализ конструкций функциональных элементов в самых различных областях техники показал, что в общем случае эти элементы могут выполнять одновременно несколько элементарных функций. Причем такие наборы функций у конструктивных элементов часто не совпадают. Это вызывает проблемы при использовании морфологических методов, связанные со стыковкой конструктивных элементов в техническом решении.

Рассматриваемый здесь подход для формирования множеств технических решений основан на создании таблиц (матриц соответствия), ячейки которых указывают на соответствие каждого конструктивного элемента выполняемым им элементарным функциям в конструкции ПЭ. Методика разработки таких таблиц и формирования множеств технических решений состоит из следующих шагов.

1. Выбор вещества рабочего тела.

2. Определение функций для обеспечения требуемых взаимодействий (обеспечение внешних степеней свободы).

3. Определение функций для изоляции рабочего тела от нежелательных взаимодействий (изоляция внешних степеней свободы).

4. Определение функций конструктивных элементов для обеспечения внутренних степеней свободы дуг графа ФПД.

5. Определение функций конструктивных элементов для внешней изоляции от нежелательных взаимодействий потоков экстенсоров и рабочего тела.

6. Определение функций конструктивных элементов для объединения и разделения потоков.

7. Определение множества функций элементов управления.

8. Определение источников информации на основе предварительного группирования элементарных функций.

9. Определение показателей качества.

10. Поиск альтернативных, конструктивных элементов.

11. Оценка конструктивных элементов.

12. Составление матрицы технических решений.

13. Синтез вариантов технических решений.

При выполнении проектных процедур выявляется необходимая информация, которая фиксируется в таблицах М1– М4 со следующими схемами

SM1 = {m11, m12, m13, m14}, (15)

где m11 – обозначение элемента графа ФПД (вершины и/или дуги); m12 – обозначение элементарной функции; m13– вербальное описание элементарной функции для данного элемента графа; m14 – порядковый номер функции (соблюдается сквозная нумерация элементарных функций для всех таблиц).

SM2 = {m21, m22, m23, m24, m25}, (16)

где m21 – обозначение элемента графа ФПД (вершины или дуги); m22 – вербальное описание нежелательного взаимодействия; m23 – обозначение элементарной функции; m24– вербальное описание элементарной функции для данного элемента графа; m25 – порядковый номер функции (продолжается нумерация записей таблицы М1).

SM3 = {m31, m32, m33, m34}, (17)

где m31 – порядковый номер конструктивного элемента; m32 – наименование элемента; m33 – множество обозначений элементарных функций, выполняемых элементом; m34– классы МПК и другие источники информации, в которых содержатся описания конструктивных элементов, выполняющих подобные функции.

SM4 = {m41, m42, m43, m44, m45, m46}, (18)

где m41 – обозначение конструктивного элемента; m42 – наименование конструктивного элемента; m43– источник или ссылка на источник информации в таблице М3; m44– уточненный набор элементарных функций, выполняемых данным элементом. В поле заносятся обозначения элементарных функций из атрибутов m12 и m23, или порядковые номера функций из атрибутов m14 и m25; m45– описание результата при использовании данного элемента; m46 – список показателей качества.

На основе информации из этих таблиц формируется таблица технических решений. Ее заголовок содержит список выявленных из модели ФПД элементарных функций. Каждый кортеж таблицы соответствует одному альтернативному элементу. Значение атрибутов таблицы определяется предикатной функцией Р(fi), которая принимает истинное или ложное значение в зависимости от выполнения данным альтернативным элементом соответствующей функции fi, принадлежащей множеству функций F из заголовка таблицы.

Так как в большинстве случаев конструктивные элементы выполняют разные наборы функций, то технические решения ПЭ получаются путем комбинирования элементов так, чтобы получить из них наборы конструктивных элементов, выполняющих все функции. Один из возможных вариантов технических решений выделен в таблице 3 разреженной штриховкой. Количество элементов в техническом решении ПЭ может быть различным, что также отличает данный метод от морфологического синтеза.

Как видно из таблицы 3, даже при сравнительно небольшом объеме информации без использования ЭВМ нельзя найти все возможные варианты технических решений, а тем более выбрать наилучшие из них. Автором работы был разработан алгоритм, позволяющий формировать списки возможных технических решений. Исходные данные для формирования списков можно представить в виде следующей структуры

< A, F, P, E >, (19)

где A – множество описаний конструктивных элементов, из которых формируются технические решения; F – множество функций, выявленных при анализе модели ФПД; P – множество показателей качества для оценки получаемых технических решений; E – множество наборов экспертных оценок конструктивных элементов по каждому показателю качества.

Таблица 3

Таблица технических решений

| Аль- терна- тива | Элементарные функции (порядковый номер) | ||||||||||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |

| k11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| k115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

На основе алгоритма был разработан программный модуль [56], позволяющий, вводить экспертные оценки и выбирать наиболее перспективные технические решения ПЭ. Программа была применена для поиска новых технических решений лазеров на углекислом газе, установок для охлаждения зоны резания и других устройств, на которые впоследствии были поданы заявки на изобретения и получены авторские свидетельства и патенты.

В шестой главе рассматривается один из практических аспектов применения инженерно-физического метода – разработка специализированных методов проектирования отдельных классов ПЭ. Приведено описание специализированного метода синтеза технических решений технологических лазеров на углекислом газе. Он оформлен в виде руководящего методического материала и состоит из четырех частей.

В первой части даны теоретические основы метода, позволяющие конструктору получить представление об основных понятиях, лежащих в основе данного метода. Вторая часть содержит описание проектных процедур специализированного алгоритма для проектирования СО2-лазеров. В третьей части приведены примеры синтеза технических решений газоразрядных и газодинамических лазеров на углекислом газе.

Четвертая часть руководящего методического материала, представляет собой информационное обеспечение с информацией справочного, содержащего следующие информационные фонды:

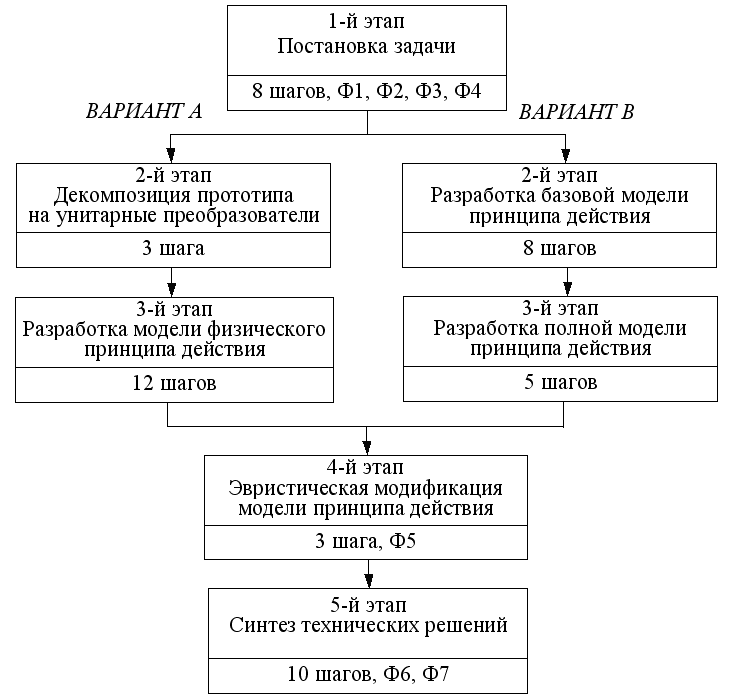

Ф1 – информация для разработки технических требований;

Ф2 – технологические процессы, реализуемые с помощью лазеров;

Ф3 – технические решения лазеров на углекислом газе;

Ф4 – описания физических процессов для создания инверсной заселенности в рабочей смеси;

Ф5 – межотраслевой фонд эвристических приемов;

Ф6 – конструктивные элементы технологических лазеров;

Ф7 – методы оценки и выбора вариантов технических решений.

На рис. 7 приведены наименования этапов специализированного метода и порядок их следования, а также количество шагов и наименования информационных фондов для их осуществления.

Рис. 7. Этапы специализированного метода синтеза технических решений

технологических лазеров на углекислом газе

Методика синтеза технических решений лазеров на углекислом газе реализована также в виде программно-информационного комплекса «LASER», осуществляющего методическую и информационную поддержку поискового конструирования технологических лазеров на углекислом газе. Программный комплекс включает ряд взаимодействующих подсистем, позволяющих осуществлять обслуживание базы данных, разработку моделей ФПД технологических лазеров, осуществлять поддержку модификации моделей с целью получения улучшенных решений, поддерживать разработку таблиц технических решений и осуществлять выбор из нее тех, которые обладают максимальными показателями качества.

В заключении приводятся основные выводы, которые следуют из проведенных исследований в рамках диссертационной работы и раскрываются перспективы дальнейшей научной работы в области разработки формализованных подходов к проектированию преобразователей энергии.

В приложении приведены материалы справочного и иллюстративного характера, а также информация о внедрении результатов диссертационной работы.