Сборник задач к практическим занятиям по дисциплине «Электронная техника»

| Вид материала | Сборник задач |

- Методические указания по практическим занятиям По дисциплине Математические методы, 129.27kb.

- Методическая разработка по практическим занятиям по дисциплине "Гражданское право, 493.6kb.

- Учебное пособие к практическим занятиям по дисциплине «Физическая культура» Новочеркасск, 1055.75kb.

- Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Элементы и процессы архитектурного, 214.83kb.

- Лекций для студентов 4 курса педиатрического факультета, переведенных на контролируемую, 18.72kb.

- Методические указания по практическим работам По дисциплине, 193.22kb.

- Самостоятельная работа студентов задания к практическим занятиям, 1011.59kb.

- Методические указания к практическим работам по дисциплине «Экология», 365.02kb.

- Методические указания к практическим занятиям для студентов очной формы обучения специальности, 183.25kb.

- 1806 Электронная техника, 696.15kb.

Рекомендации по выполнению расчётно-графической работы

на тему «Аналитический расчет усилителя напряжения низкой частоты на биполярных транзисторах»

2.1. Общие положения

Расчетно-графическая работа (РГР) по дисциплине «Электронная техника» является формой контроля учебной работы студентов.

Цель расчетно-графической работы:

- углубление теоретических знаний;

- формирование умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов;

- формирование умений использовать справочную и нормативную документацию;

- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности.

Срок выполнения и итоговая оценка – по рабочей программе.

Рекомендуемый состав расчетно-графической работы: титульный лист; исходные данные; содержание; расчетная часть и сводная таблица; схема усилителя и назначения всех элементов схемы; краткое описание работы усилителя; заключение; список использованной литературы.

2.2. Оформление расчетно-графической работы

В соответствии с заданием расчетно-пояснительная записка имеет следующий порядок расположения материала.

Титульный лист является первым листом пояснительной записки (но не нумеруется). Он предназначен для размещения подписей лиц, имеющих отношение к проектированию. Титульный лист выполняется в формате А4 и заключается в рамку (см. прилож.).

В содержании приводятся заголовки всех структурных элементов, начиная с введения. Основная часть делится на разделы, а при большом объеме материала – на подразделы. Содержание размещается на второй странице пояснительной записки.

Расчетная часть содержит текст, формулы, расчеты, таблицы, иллюстрационный материал (рисунки, схемы, диаграммы). Каждый раздел начинают с новой страницы. Номер подраздела состоит из двух цифр, разделенных точкой: первая обозначает номер раздела, вторая – номер подраздела. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы и подразделы должны иметь заголовки, которые следует писать с прописной буквы. Нумерация страниц начинается со второй страницы. Номер проставляют арабскими цифрами в правом верхнем углу без точки. Текст оформляют с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое –10 мм, верхнее –15 мм, нижнее – 20 мм.

Границы рамки на листе располагаются от верхнего, нижнего и правого срезов листа на 5 мм, от левого – 20 мм.

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15–17 мм.

Расстояние между заголовком и текстом – 15 мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку и располагать по центру страницы. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть размещены непосредственно под формулой. Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия.

Например:

Входное сопротивление транзистора при коротком замыкании на его выходе h11 определяется по формуле:

, (1)

, (1)где I б – ток базы; Uбэ – напряжение между базой и эмиттером.

Формулы нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записываются на уровне формулы справа в круглых скобках. В тексте ссылки на порядковые номера формул дают в скобках, например: в формуле (1). Допускается нумерация формулы в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например: в формуле (3.1).

Для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей применяют таблицы. Название следует помещать над таблицей слева и нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Например: таблица 3.1 – Параметры усилителя.

На все таблицы должны быть сделаны ссылки в тексте, при этом следует писать слово «табл.» с указанием её номера. Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана на неё ссылка, или на следующей странице.

Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются, или на следующей странице. Рисунки нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией и называют. Например: Рис. 3 – Схема однофазного выпрямителя.

Ссылки на используемую литературу дают по тексту в квадратных скобках, внутри которых ставится номер, соответствующий номеру источника из списка используемой литературы, приводимой на последнем листе пояснительной записки.

Литература записывается по системе: номер, автор, название, место издания, издательство, год, общее количество страниц.

Например: 1. Берёзкина Т. Ф., Гусев Н. Г., Масленников В. В. Задачник по общей электротехнике с основами электроники. – М.: Высшая шк., 2001. – 380 с.

Заключение содержит выводы и анализ результатов выполнения расчетно-графической работы.

2.3. Краткие сведения из теории

Электронным усилителем называют устройство, управляющее потоком энергии, идущей от источника питания к нагрузке. Мощность, требующаяся для управления, намного меньше мощности, отдаваемой в нагрузку, а формы входного и выходного сигналов совпадают. В многокаскадных усилителях от предварительных каскадов усиления требуется в основном усиление по напряжению, поэтому, хотя они обычно усиливают и ток, их называют усилителями напряжения.

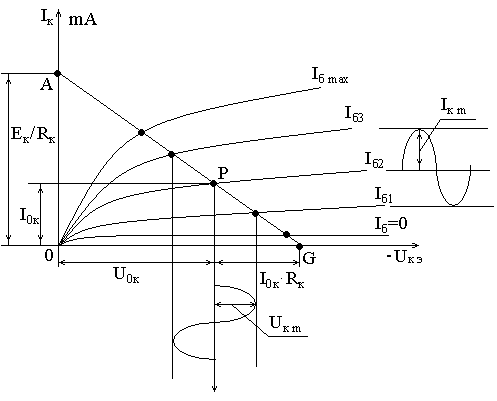

В большинстве случаев транзистор в усилительном каскаде включают по схеме с общим эмиттером. Усилительные свойства транзистора могут быть реализованы при включении в его коллекторную цепь сопротивлений, с которых снимаются колебания усиливаемого сигнала. Зависимость между мгновенными значениями напряжений и токов в цепях усиливаемого элемента отражает динамическая характеристика, которая строится на семействе выходных статических характеристик при заданных значениях источника питания коллекторной цепи Ек и Rк (рис. 2.1). При отсутствии на входе усилителя возбуждающего напряжения через транзистор и сопротивление коллектора Rк протекает постоянный ток Iк от источника питания Ек.

По второму закону Кирхгофа для любого момента времени:

Uк = Ек – IкּRк . (2)

Выражение (2) является уравнением прямой, которую можно построить в системе координат статических выходных характеристик по двум точкам. Отложив по оси ординат значение тока, равное Iк = Ек / Rк

при Uкэ = 0 (точка А), а по оси абсцисс – напряжение Uкэ = Ек

при I к = 0 (точка G) и соединив концы отрезков, получим нагрузочную линию по постоянному току (линия АG).

Рис. 2.1. Динамическая характеристика

Точка пересечения нагрузочной прямой АG со статической характеристикой при заданном входном токе Iб0, определяемая источником смещения Еб, называется рабочей точкой. А ее начальное положение – точкой покоя Р (при отсутствии входного переменного напряжения).

Точка покоя определяет ток покоя в выходной цепи I0к и напряжение покоя U0к. При наличии входного сигнала выходной ток и напряжение изменяются в противофазе, так как увеличение падения напряжения на сопротивлении Rк приводит к снижению напряжения между выходными электродами.

В усилителях напряжения низкой частоты (УНЧ) рабочую точку Р выбирают приблизительно в середине нагрузочной прямой, так как при этом возникающие в процессе работы усилителя нелинейные искажения, связанные с изменением формы выходного сигнала, будут наименьшими, т. е. УНЧ работают в классе усиления А, который характеризуется непрерывным протеканием тока в выходной цепи в течении всего периода изменения напряжения усиливаемого сигнала (коэффициент полезного действия усилителя к. п. д. = 20–30 %).

2.4. Пояснения к выполнению РГР

Усилитель напряжения низкой частоты является предварительным каскадом усиления сигнала, обеспечивающим нормальную работу усилителя мощности. Для расчета УНЧ необходимо иметь следующие исходные данные: R н = Rвх – сопротивление нагрузки равно входному сопротивлению усилителя мощности; Uвых = Uвх.ум – выходное напряжение равно входному напряжению усилителя мощности или Pвых = Pвх.ум.; Uвх – входное напряжение источника усиливаемого сигнала; Мн = Мв = 1,18 – частотные искажения; Ек – источник питания.

Методика расчета

Произвести расчет усилителя низкой частоты для однотактного усилителя мощности с бестрансформаторным входом аналитическим методом. Усилитель мощности работает в режиме класса А. Схема каскада усилителя напряжения низкой частоты представлена на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Усилитель низкой частоты

Исходные данные берутся из таблицы 2.1 для заданного варианта. В расчетно-графическом задании считаются заданными: тип транзистора; схема усилителя; рабочая точка транзистора в состоянии покоя; сопротивление нагрузки усилителя Rн; сопротивление резистора в цепи коллектора Rк; наименьшая граничная частота усиления fн; падение напряжения на резисторе Rэ, которое выбирают в соответствии с требованиями температурной стабильности усилителя. Некоторые из величин являются общими для всех вариантов, поэтому они не указаны в табл. 2.1. Это коллекторный ток транзистора Iко = I мА и напряжение между коллектором и эмиттером транзистора Uкэо = 5 В в состоянии покоя. Кроме того, сопротивление нагрузки усилителя Rн берут равным рассчитанному предварительно входному сопротивлению усилителя Rвх, т. е. считают, что данный усилитель имеет в качестве нагрузки такой же каскад усиления.

Нужно иметь в виду, что в схеме усилительного каскада, изображенного на рис. 2.2, использован транзистор типа n-p-n. При выполнении схемы на транзисторе типа р-n-р необходимо изменить полярность источника питания Ек. Соответственно изменяется направление токов, протекающих через электронно-дырочные переходы.

Усилительный каскад содержит транзистор с сопротивлением коллекторной нагрузки, цепь температурной стабилизации положения точки покоя (сопротивление Rэ, шунтированное емкостью Сэ) и две переходные цепи Ск Rн и Сб Rвх).

В приводимых далее формулах для расчетов всюду имеются в виду абсолютные значения токов и напряжений. В расчетах следует давать ток в миллиамперах, напряжение в вольтах и сопротивление в килоомах. Расчёты следует производить, используя микрокалькулятор, с точностью порядка 1 %; значения напряжений после расчета округляют с точностью до 0,1 В, а сопротивлений резисторов и емкостей конденсаторов – с точностью до целого значения. Большинство приведенных формул являются приближенными. Вывод этих формул дается в рекомендуемой литературе.

Для определения основных динамических параметров усилительного каскада аналитическим методом используют h-параметры транзисторов для схемы включения с общим эмиттером ОЭ, которые представляют собой величины, характеризующие применение транзистора как электронного прибора, управляемого током, а именно:

h11 – входное сопротивление транзистора при коротком замыкании на его выходе; h12 – коэффициент обратной связи; h22 – выходная проводимость транзистора при холостом ходе на его входе; h21 – обратный коэффициент передачи напряжения транзистора при холостом ходе на его входе. Так как транзистор включен по схеме с общим эммитером, то h – параметры имеют индекс «э».

при Uкэ = 0;

при Uкэ = 0;  при Iб = 0;

при Iб = 0;  при Uкэ = 0;

при Uкэ = 0;  при Iб = 0.

при Iб = 0. Нужно иметь в виду, что действительные h-параметры транзисторов имеют сильный разброс и зависят от положения рабочей точки. В справочниках обычно приводятся предельные значения параметров: наименьшее и наибольшее. В табл. 2.1 для простоты дается некоторое среднее значение параметров для данного типа транзистора.

Выбор точки покоя сводится к выбору тока коллектора Iк0 и напряжению Uкэ0 в режиме покоя (при отсутствии входного сигнала). Координата этой точки задана по условию Iк0 = 1 мА; Uкэ = 5 В.

Исходные данные

Таблица 2.1

Варианты заданий

| № вар. | Тип транзис- тора | h11Э, Ом | h12Э | h21Э | h22Э, Ом-1 | Rк, кОм | UЭ, В | fH, Гц | PКmах Вт |

| 1 | МП39 | 850 | 7∙10-3 | 28 | 55∙10-6 | 2,4 | 24 | 50 | 0,15 |

| 2 | МП40 | 900 | 8∙10-3 | 30 | 60∙10-6 | 3,1 | 2,2 | 30 | 0,15 |

| 3 | МП41 | 950 | 7,5∙10-3 | 45 | 50∙10-6 | 3,6 | 2,8 | 25 | 0,15 |

| 4 | ГТ108А | 540 | 9∙10-3 | 35 | 120∙10-6 | 1,8 | 1,1 | 65 | 0,075 |

| 5 | МП116 | 930 | 7∙10-3 | 30 | 100∙10-6 | 4,8 | 2,3 | 15 | 0,15 |

| 6 | МП15 | 1300 | 8∙10-3 | 45 | 150∙10-6 | 1,4 | 0,8 | 70 | 0,15 |

| 7 | МП39Б | 1100 | 6∙10-3 | 40 | 45∙10-6 | 3,3 | 1,8 | 40 | 0,15 |

| 8 | МП41А | 750 | 5∙10-3 | 75 | 75∙10-6 | 4,4 | 3,1 | 10 | 0,15 |

| 9 | ГТ309Б | 4500 | 9∙10-3 | 120 | 250∙10-6 | 1,8 | 1,3 | 20 | 0,05 |

| 10 | ГТ322Б | 2500 | 4∙10-3 | 85 | 85∙10-6 | 3,2 | 2,0 | 35 | 0,2 |

| 11 | МП402 | 900 | 8∙10-3 | 30 | 60∙10-6 | 4,3 | 14 | 80 | 0,15 |

| 12 | МП114 | 930 | 7∙10-3 | 30 | 100∙10-6 | 4,8 | 1,6 | 90 | 0,15 |

| 13 | МП40А | 1100 | 7∙10-3 | 30 | 56∙10-6 | 5,1 | 2,0 | 85 | 0,15 |

| 14 | ГТ308А | 540 | 9∙10-3 | 35 | 120∙10-6 | 6,3 | 2,5 | 95 | 0,075 |

| 15 | МП39 | 850 | 7∙10-3 | 28 | 55∙10-6 | 4,4 | 1,7 | 85 | 0,15 |

| 16 | ГТ309Б | 4500 | 9∙10-3 | 120 | 120∙10-6 | 5,2 | 2,6 | 75 | 0,05 |

| 17 | МП38 | 1300 | 8∙10-3 | 45 | 150∙10-6 | 4,4 | 1,7 | 60 | 0,15 |

| 18 | МП39Б | 1100 | 6∙10-3 | 40 | 46∙10-6 | 6,8 | 2,3 | 90 | 0,15 |

| 19 | ГТ322Б | 2500 | 4∙10-3 | 85 | 85∙10-6 | 7,0 | 24 | 70 | 0,2 |

| 20 | МП41А | 750 | 5∙10-3 | 75 | 75∙10-6 | 6,2 | 1,8 | 50 | 0,15 |

| 21 | ГТ313Б | 2000 | 5∙10-3 | 70 | 80∙10-6 | 6 | 2,4 | 60 | 0,15 |

| 22 | МП38 | 900 | 6∙10-3 | 40 | 90∙10-6 | 4,4 | 2,2 | 15 | 0,15 |

| 23 | МП25 | 1000 | 8∙10-3 | 30 | 100∙10-6 | 4,8 | 1,8 | 25 | 0,15 |

| 24 | МП38 | 800 | 7∙10-3 | 30 | 50∙10-6 | 2,4 | 2,0 | 50 | 0,15 |

| 25 | МП40 | 900 | 8∙10-3 | 28 | 50∙10-6 | 3,0 | 2,2 | 30 | 0,15 |

| 26 | МП1142 | 800 | 7∙10-3 | 30 | 75∙10-6 | 4,0 | 3,0 | 25 | 0,2 |

| 27 | МП35 | 1100 | 8∙10-3 | 45 | 100∙10-6 | 1,4 | 1,8 | 70 | 0,15 |

| 28 | МП41А | 750 | 5∙10-3 | 75 | 75.∙10-6 | 3,4 | 1,8 | 20 | 0,15 |

| 29 | МП40А | 1100 | 9∙10-3 | 30 | 60.∙10-6 | 5,1 | 2,0 | 90 | 0,15 |

| 30 | ГТ308А | 540 | 8∙10-3 | 35 | 100∙10-6 | 4,3 | 2,5 | 80 | 0,05 |

Примечание: К транзисторам типа p-n-p относятся МП-20-МП21Е; МП25-МП26Б; МП39-МП41А; МП114-МП-116; П201-П203Э; ГТ308А-ГТ308В; ГТ309А-ГТ311И; КТ313-ГТ313Б; ГТ402А-ГТ403И; П416-П416Б; П4А-П4А; П401-П402А; ГТ320-ГТ321Е.

К транзисторам типа n-p-n относятся МП-35-МП38; КТ312А-КТ312В; КТ404А.

Задание

- Аккуратно начертите схему усилителя.

- Опишите назначение всех элементов схемы.

- Дайте краткое описание работы схемы усилителя.

- Рассчитайте параметры элементов схемы и заполните табл. 2.2.

- Начертите входные и выходные характеристики транзисторов.

- Постройте динамическую характеристику.

2.5. Порядок расчета

Определяют падение напряжения Uко на коллекторном резисторе в состоянии покоя (Iко = 1 мА для всех вариантов; Rк берется из табл. 2.1):

Uко = IкоRк. (1)

Рассчитывают ток базы Iбо транзистора в состоянии покоя:

Iбо = Iко \ h21э. (2)

Ток делителя, протекающий по резисторам R1, R2, берут в 5 раз больше тока базы:

Iд = 5 ·Iбо. (3)

Рассчитывают напряжение питания схемы как сумму трех напряжений:

Ек = Uкэ + Uко + Uэ. (4)

Значение Uэ задано в табл. 2.1, Uкэ = 5В для всех вариантов.

Определяют падение напряжения на резисторе R2 делителя как сумму двух напряжений:

U2 = Uэ + Uбэ. (5)

напряжение Uбэ считают равным для всех вариантов 0,2В.

Определяют падение напряжения на резисторе R1 как разность напряжений питания Eк и падения напряжения на резисторе R2:

U1 = EK – U2. (6)

Рассчитывают сопротивление резистора R2 по закону Ома:

R2 = U2\ I2 = U2\ Iд, (7)

где Iд – ток делителя.

При расчете сопротивления резистора R1 нужно учитывать, что через него протекает сумма токов:

R1 =U1 / (IД + IБо). (8)

Находят входное сопротивление усилителя Rвх как эквивалентное сопротивление трех включенных параллельно резисторов R1, R2 и h11э.

Сопротивление нагрузки усилителя берут такого же значения:

Rэкв = R1 × R2 / R1 + R2. (9)

Rвх = Rэкв × h11э / Rэкв + h11э (10)

Сопротивление нагрузки усилителя берут такого же значения:

Rн = Rвх (11)

Рассчитывают сопротивление резистора RЭ по закону Ома:

Rэ = UЭ / (IКо + Iбо). (12)

Оценивают емкость шунтирующего конденсатора CЭ в эмиттерной цепи по приближенной формуле:

Сэ = 1 / (2πfHrэ), (13)

где rЭ = 2h12э / h22э.

Оценивают емкость разделительного конденсатора на входе схем по приближенной формуле:

Cб = 1 / fн Rвх. (14)

Емкость разделительного конденсатора на выходе схемы рассчитывают по аналогичной формуле, но вместо Rвх берут Rн:

Ск = 1 / fH RH.

Определяют коэффициент усиления по напряжению в области средних частот:

. (15)

. (15)Коэффициент усиления по мощности:

. (16)

. (16)Коэффициент усиления по току:

Кр / Кu (17)

Рассеиваемая на коллекторе мощность:

Pк = Uкэ Iк. (18)

не должна превышать максимально допустимой мощности Pкmах, которая приводится в табл. 2.1. Производится проверка этого положения. При превышении мощности необходимо изменить режим работы транзистора, уменьшив ток коллектора до 0,5 мА.

Расчетные данные поместить в таблицу 2.2.

Таблица 2.2

Расчетные данные

| Rвх. кОм | Rн. кОм | R1. кОм | R2. кОм | Rэ. кОм | Iб мА | Iдел мА | Iк мА | Ек В | Uэ В | Uкэ В |

| | | | | | | | | | | |

Продолжение табл. 2.2

| Uк В | U1 В | U2 В | Сэ пФ | Сб пФ | Ск пФ | Кi | Кu | Кp | Рк Вт |

| | | | | | | | | | |

Приложение

Образец оформления титульного листа РГР

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАМЫШИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал)

ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА

Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий»

Расчетно-графическая работа

по дисциплине «Электронная техника»

на тему «Аналитический расчет усилителя

напряжения низкой частоты»

Выполнил:

студент Лаврентьев А.В.

гр. КЭЛС–041

Проверил:

преподаватель кафедры ЭПП Шевченко Н.Ю.

г. Камышин

2007 г.

Список использованной литературы

- Бочаров Л. Н. Расчет электронных устройств на транзисторах. – М.: Энергия, 1978. – 348 с.

- Берёзкина Т. Ф. и др. Задачник по общей электротехнике с основами электроники / Берёзкина Т. Ф., Гусев Н. Г., Масленников В. В. – М.: ВШ, 2001. – 380 с.

- Данилов И. А., Иванов Л. М. Общая электротехника с основами электроники. – М.: ВШ, 2001. – 752 с.

- Исаков Ю. А. и др. Основы промышленной электроники / Исаков Ю. А., Платонов А. П., Руденко В. С. – Киев: Техника, 1976. – 541 с.

- Лачин В. И., Савелов Н. С. Электроника. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2004. – 576 с.

- Прянишников В. А. Электроника: Курс лекций. – СПб.: Корона-принт, 2001. – 400 с.

- Ярочкина Г. В., Володарская А. А. Рабочая тетрадь. – М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2000. – 96 с.

СОДЕРЖАНИЕ

| Предисловие......................................................................................... | 3 3 |

| Глава 1. Расчетно-практические задания.......................................... | 5 |

| Правила выполнения расчетно-практических заданий................... | 5 |

| Практическое занятие № 1. Полупроводниковые приборы.................... | 6 |

| Практическое занятие № 2. Ионные и фотоэлектронные приборы.... | 13 |

| Практическое занятие № 3. Интегральные микросхемы................. | 17 |

| Практическое занятие № 4 Электронные выпрямители.................. | 19 |

| Практическое занятие № 5. Электронные усилители...................... | 23 |

| Практическое занятие № 6. Электронные генераторы.................... | 31 |

| Глава II. Рекомендации по выполнению расчётно-графической работы на тему: «Аналитический расчет усилителя напряжения низкой частоты на биполярных транзисторах»................................ | 35 |

| Приложение......................................................................................... | 44 |

| Список использованной литературы................................................. | 45 |

Для заметок

Наталья Юрьевна Шевченко

Сборник задач к практическим занятиям

по дисциплине «Электронная техника»

Учебное пособие

Редактор Пчелинцева М. А.

Компьютерная верстка Сарафановой Н. М.

Темплан 2007 г., поз. № 18.

Подписано в печать 20. 04. 2007 г. Формат 60×84 1/16.

Бумага листовая. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 3,0. Усл. авт. л. 2,75.

Тираж 60 экз. Заказ №

Волгоградский государственный технический университет

400131 Волгоград, просп. им. В. И. Ленина, 28.

РПК «Политехник»

Волгоградского государственного технического университета

400131 Волгоград, ул. Советская, 35.