Синтез, оптические спектры и стереоатомный анализ структуры сложных халькогенидов, активированных фторидов и оксидов 01. 04. 07 физика конденсированного состояния

| Вид материала | Автореферат |

| Шестая глава |

- Взаимосвязь электрических и магнитных свойств в сильно коррелированных электронных, 1439.13kb.

- Учебно-методический комплекс по дисциплине Физика Конденсированного Состояния Для специальности, 322.8kb.

- Паспорт специальности 01. 04. 07 – физика конденсированного состояния, 1004.81kb.

- Ён Викторович Методы визуализации кинетики зарождения и роста углеродных наноструктур, 219.01kb.

- Рабочая программа учебной дисциплины «Физика конденсированного состояния, термодинамика,, 223.9kb.

- Министерство образования Российской Федерации международный университет природы, общества, 1374.95kb.

- Рентгенографические исследования и построение моделей структуры ряда углеродных материалов, 315.25kb.

- Дефекты структуры, механические, электрические и магнитные свойства монокристаллических, 445.28kb.

- Аннотация рабочей программы дисциплины «Дифракционный структурный анализ» Направление, 26.86kb.

- Кинетика старения медно-бериллиевых сплавов в постоянном магнитном поле 01. 04., 427.06kb.

2d-

2d- ) был проведен стереоатомный анализ структуры соединений AgGaS2, AgGaSe2, AgInS2, AgInSe2, CuGaS2, CuGaSe2, CuInS2 и CuInSe2.

) был проведен стереоатомный анализ структуры соединений AgGaS2, AgGaSe2, AgInS2, AgInSe2, CuGaS2, CuGaSe2, CuInS2 и CuInSe2.

Рис. 8. Зависимость объема ПВД атома серы от концентрации ZnGa2S4 в системе CdGa2S4 – ZnGa2S4.

Рис. 9. Зависимость объема ПВД атома серы от концентрации MgGa2S4 в системе CdGa2S4 – MgGa2S4.

Согласно расчетам для указанных соединений = 0.204, 0.151, 0.269, 0.199, 0.156, 0.184, 0.252 и 0.142 соответственно. В исследованных изоструктурных соединениях максимальная величина μ и, как следствие, максимальный отрицательный заряд - на атомах халькогена отвечают кристаллам AgGaS2, AgInS2, AgInSe2, CuInS2, обладающим точкой изотропии, что и подтверждается экспериментальными данными. Таким образом, как и для AIIBIII2XVI4, в случае изоструктурных халькогенидов типа AIBIIIХVI2 величина μ 0.15 также только для кристаллов, обладающих изотропной точкой.

Итак, представленные результаты дают основание считать, что параметр может быть использован для выявления веществ, обладающих точкой изотропии, при кристаллохимическом анализе соединений (или твердых растворов на их основе), для которых гиротропные свойства разрешены симметрией кристаллов.

Далее в четвертой главе приведены результаты стереоатомного анализа структуры монокристаллов твердых растворов AgGaxIn1−xS2 и AgGa(S1-xSex)2. В структуре этих веществ четырем связям каждого атома халькогена (S, Se) соответствуют пересечения типа П3 или П4. Безразмерный параметр μ, характеризующий степень ионности связей, для AgGaxIn1−xS2 растет с увеличением содержания индия, также растет и объем полиэдра Вороного-Дирихле. Причем изменение объема полиэдра Вороного-Дирихле описывается с достаточной точностью линейной функцией y=3.2261x+21.17. Для AgGa(S1-xSex)2 параметр μ уменьшается с увеличением содержания селена, однако объем полиэдра Вороного-Дирихле при этом растет (как и в случае AgGaxIn1−xS2). При этом изменение объема полиэдра Вороного-Дирихле описывается с достаточной точностью линейной функцией y=2.07x+21.247.

На рис. 10, в качестве примера показана зависимость объема полиэдра Вороного-Дирихле VПВД от концентрации (х) селена для AgGaS1-xSex.

Нелинейный характер зависимости положения длины волны изотропии от состава, полученный некоторыми авторами, по-видимому, связан с неточным определением состава исследуемых авторами монокристаллов в силу образования дефектов их структуры в процессе выращивания.

Рис. 10. График зависимости объема полиэдра Вороного-Дирихле VПВД от концентрации (х) селена для AgGaS1-xSex.

Однако тенденция роста длины волны изотропии и объема ПВД выполняется для всех соединений со структурой халькопирита.

Итак, для соединений со структурой халькопирита в системах твердых растворов на основе AgGaS2 наблюдается закономерный рост значений длины волны изотропии с увеличением объема полиэдра Вороного-Дирихле, а ее существование ограничено величиной степени ионности химической связи μ халькогена с элементами, входящими в полиэдр СА2В2. В то время как для соединений со структурой дефектного халькопирита в системах твердых растворов на основе CdGa2S4 наблюдается закономерный рост значений длины волны изотропии с уменьшением объема полиэдра Вороного-Дирихле халькогена с элементами, входящими в полиэдр С□АВ2. Указанное различие объясняется наличием большого числа вакансий в твердых растворах со структурой дефектного халькопирита и характером их взаимодействия с остальными атомами.

Первая часть пятой главы содержит результаты исследований возможностей стереоатомного анализа для предсказания люминесцентных свойств хрома в кристаллах. Известно, что выдающиеся люминесцентные свойства демонстрируют октаэдрически координированные ионы трехвалентного хрома лишь в матрицах либо со средним, либо со слабым кристаллическим полем. Поэтому в качестве примера прогнозирования люминесцентных свойств рассмотрена зависимость ширины энергетического зазора ∆Е13 между возбужденными состояниями 4Т2 и 2Е иона Cr3+ от структурных особенностей кристаллических гранатов. Установлено, что ширина энергетического зазора ∆Е13 линейно зависит от объема VПВД и описывается функцией у=-534.55х+4892.6 (х=VПВД), т.е. с увеличением объема полиэдра Вороного-Дирихле величина энергетического зазора уменьшается до нуля при х≈9.15, а затем растет по модулю. С помощью установленной зависимости прогнозируется величина энергетического зазора ∆Е13 гранатов: Y3Al2(AlO4)3 – 508,2 эВ, Y3Sc2Al3O12 – 103,9 эВ, Gd3Sc2Ga3O12 – -32,2 эВ, Y3Ga2Al3O12 – -152,7 эВ, Sr3Y2(GeO4)3 – -1203,4 эВ, Mg3Y2Ge3O12 – -1304,3 эВ.

Вторая часть пятой главы посвящена выявлению закономерностей влияния химической природы лигандов и их координации вокруг иона Pr3+ на формирование его спектров люминесценции.

Известно, что кристаллы, активированные ионами празеодима, могут демонстрировать существенно различные спектры излучения при возбуждении в высоколежащие d – состояния. Все многообразие экспериментально наблюдаемых спектров можно свести к следующим:

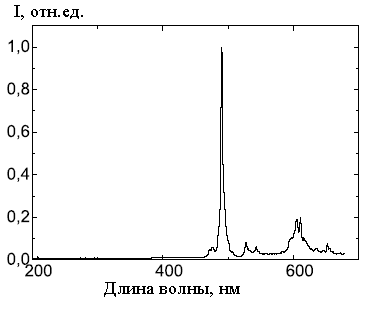

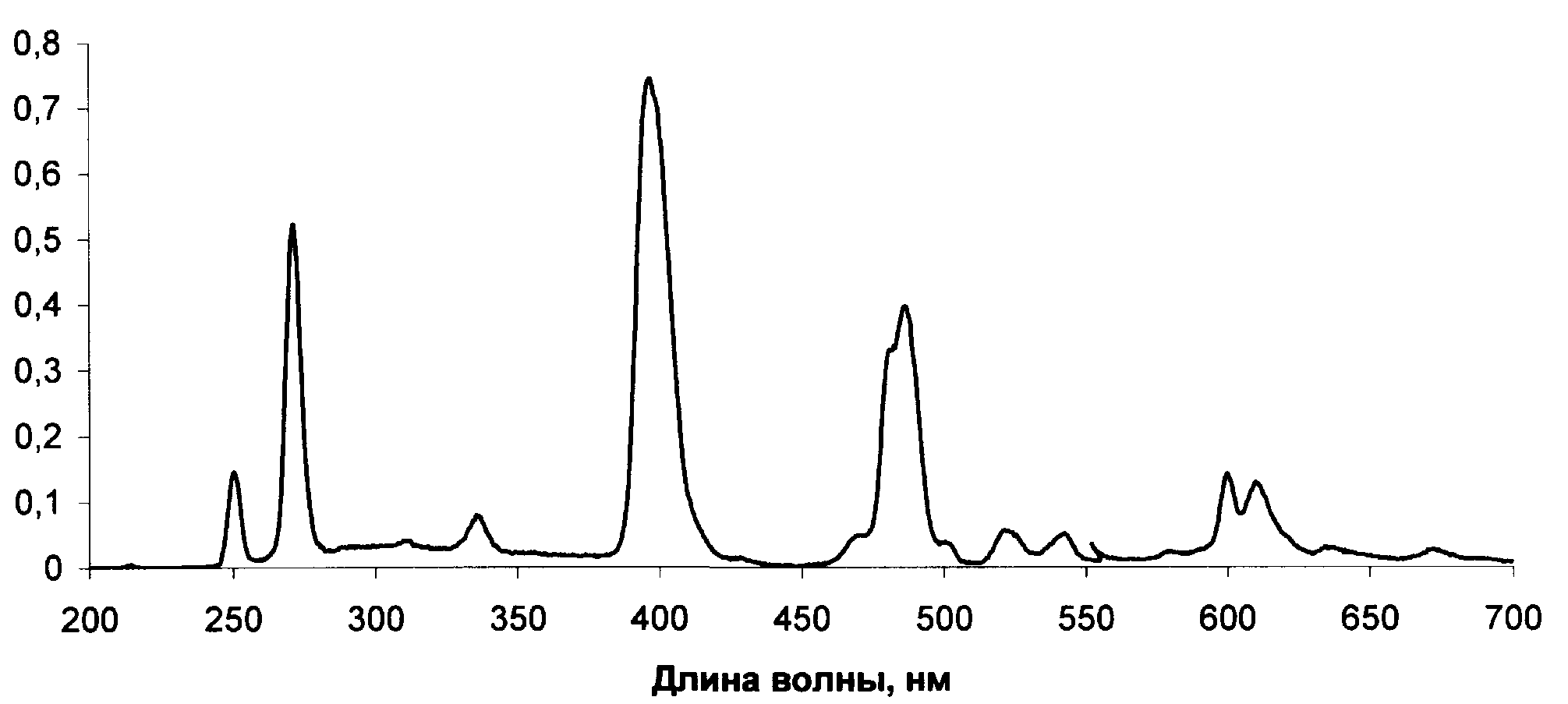

а) узкие линии в ультрафиолетовой и видимой областях спектра, обусловленные переходам между состояниями f-конфигурации (см. рис. 11);

б) узкие линии в ультрафиолетовой и практическое отсутствие переходов в видимой спектральной области;

в) широкая полоса в УФ области спектра и узкие f- f переходы в видимой;

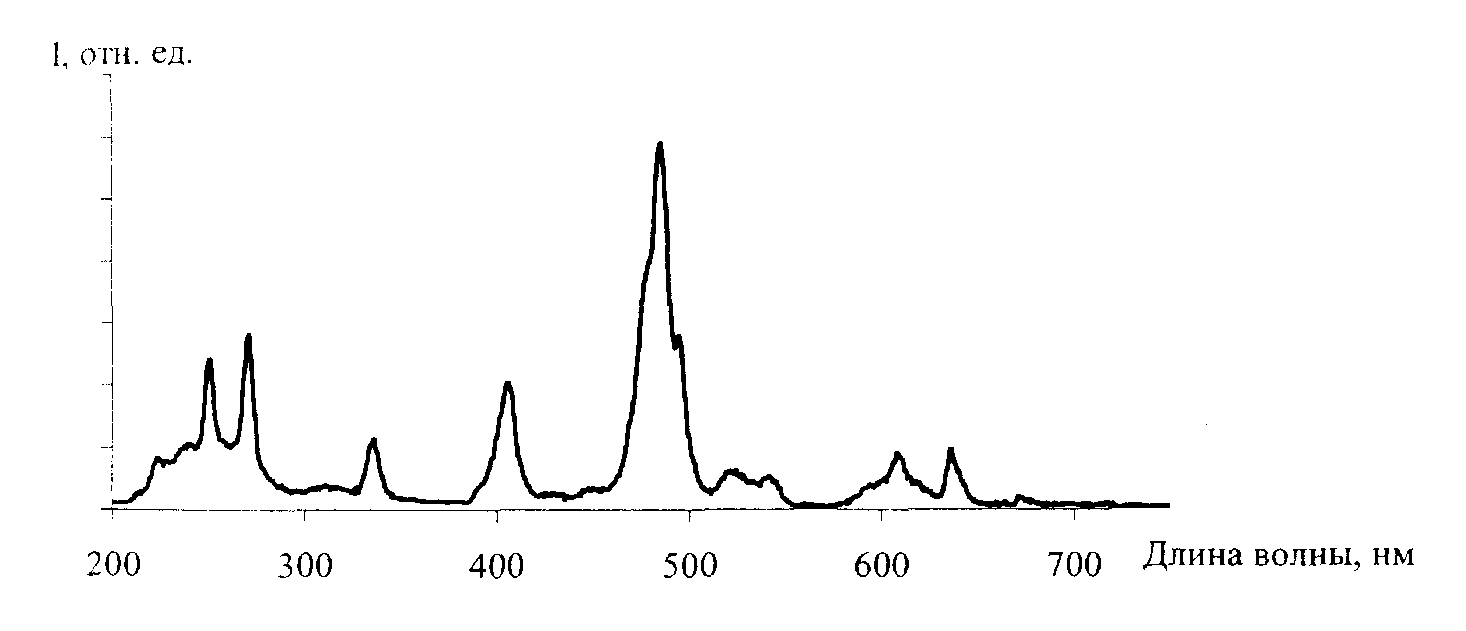

г) отсутствие переходов в УФ области спектра и узкие f- f переходы в видимой (см. рис. 12).

Все спектры можно разделить на две группы. Люминесценция первых двух типов (а, б) может наблюдаться в матрицах, в которых уровень 1S0 расположен ниже уровней 5d-конфигурации, в противном случае спектры имеют вид двух последних (в, г).

В первом случае кристаллы демонстрируют так называемую каскадную люминесценцию. Первой ступени каскада соответствуют переходы с уровня 1S0 на ниже расположенные уровни. При этом основная часть запасенной энергии излучается на переходе 1S0 – 1I6. После термализации уровня 1S0 возбуждение локализуется на уровне 3Р0 и далее излучается с 3Р0 на ниже

Рис. 11. Спектр рентгенолюминесценции YF3: Рг3+.

Рис. 12. Спектр люминесценции LaAlO3:Pr (0.5%).

расположенные уровни – вторая ступень каскада. В результате каскадной эмиссии фотонов на один поглощенный УФ-квант излучается два видимых. Отсутствие второй ступени каскада в спектрах типа (б) обусловлено либо процессами внутрицентровых безызлучательных переходов, либо процессами электрон-фононных взаимодействий, эффективно тушащих переходы с уровня 3Р0. Этот тип люминесценции реализуется при тех же условиях, что и в случае (а).

Так как радиальное распределение 5d-орбиталей выходит за рамки 5s26р6-оболочек, то положение 5d-уровней весьма чувствительно к кристаллическому полю, т.е. к химической природе лигандов и их координации вокруг иона Pr3+. Поэтому необходим структурный и кристаллохимический анализ кристаллических матриц с целью определения требований к ним для наблюдения каскадной эмиссии фотонов.

На основе обширных исследований авторы работ [6-9] сформулировали основные требования к кристаллическим матрицам, активированным ионами празеодима, для выполнения условия E (4f, 1So) < E(5d) и, следовательно, для наблюдения каскадной люминесценции. Материал матрицы должен обладать:

1) большой шириной запрещенной зоны (более 6.5 эВ);

2) большим размером замещаемого катиона;

3) большим расстоянием Рr3+ -анион;

4) большим координационным числом замещаемого катиона;

5) низкой анизотропией излучающего центра, т.е. высокой симметрией окружения активатора;

6) большим зарядом и малым размером катиона второй координационной сферы;

7) высокой электроотрицательностью аниона.

Однако, несмотря на активные исследовательские работы по изучению спектрально-люминесцентных характеристик широкого круга неорганических соединений, их структурных особенностей, на сегодняшний день задача прогнозирования люминесцентных свойств кристаллов, выявления требований к структуре матрицы, в которой возможна КЭФ, остаются нерешенной.

С целью установления критерия существования каскадной эмиссии фотонов и демонстрации возможностей стереоатомного анализа были проведены синтез и исследования спектров люминесценции следующих кристаллических фторидов и сложных оксидов, активированных ионами Pr3+: СaSO4, BaSO4, SrSO4, SrAl12O19, LaAlO3, SrB4O7, LaMgAl11O19, YAlO3, Y2SiO5, LiSrAlF6, SrAlF5, SrF2, SrClF, LaF3, YF3, KMgF3, LaZr3F15, BaSiF6.

Рис. 13. Спектр люминесценции LiSrAlF6: Рг3+.

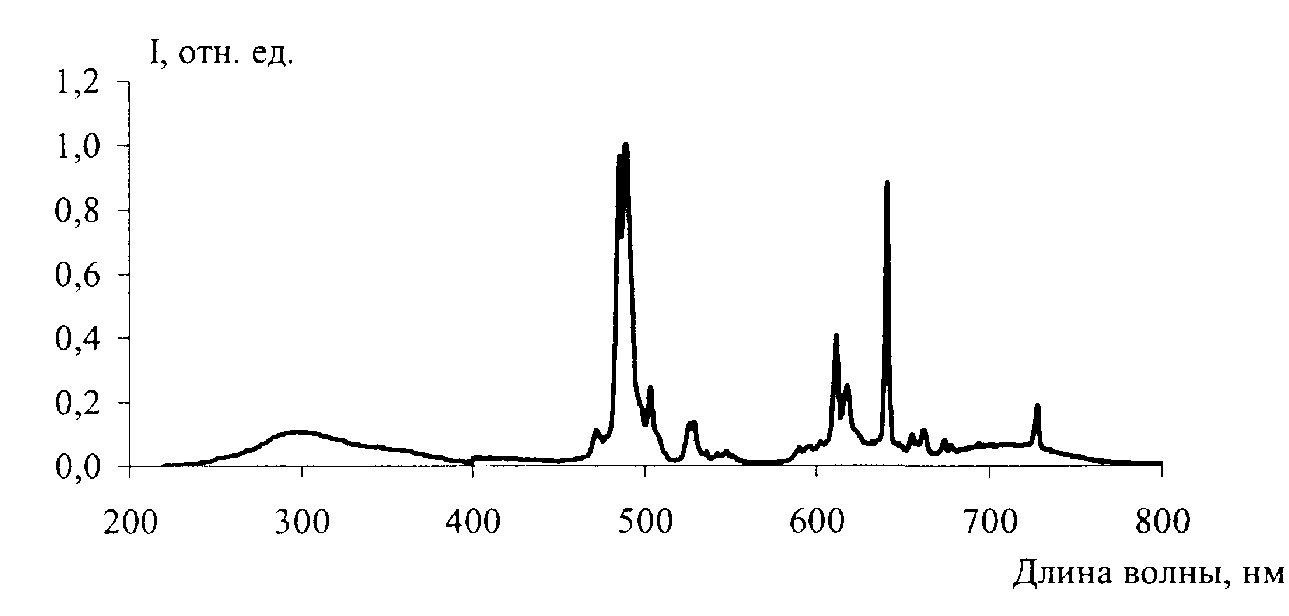

Для построений нами были использованы результаты работ [6-9] и результаты оригинальных работ проведенных нами. На рис. 13-15 в качестве примера представлены спектры излучения LiSrAlF6: Рг3+, SrFCl: Рг3+ и LaF3: Рг3+.

Полученный в результате исследований спектр люминесценции LaF3: Рг3+ (рис.15) отличается от спектра, приведенного в [6]. Отличие спектров объясняется различной концентрацией Рг3+ (0.1 моль. % в [6] и 1 моль. % в наших исследованиях).

Стереоатомный анализ 27 соединений, для которых имеются структурные данные в базах для неорганических соединений, показал, что по отношению к атомам фтора атомы празеодима проявляют координационные

Рис. 14. Спектр люминесценции SrFCl: Рг3+.

Рис. 15. Спектр люминесценции LaF3: Рг3+.

числа от 6 до 12. Причем наиболее характерными являются координационные числа 9 (37.5 %), 8 (31.3 %) и 10 (18.8 %). Полиэдры Вороного-Дирихле большинства атомов Pr искажены, что хорошо согласуется с низкой сайт-симметрией позиций, чаще всего занимаемых атомами металла – C1, Cs и C2. Объем полиэдров изменяется незначительно в пределах от 11.110 до 12.658 Å3. Степень искажения координационной сферы можно оценить с помощью безразмерного параметра G3, характеризующего степень сферичности полиэдра Вороного-Дирихле. Его увеличение (т.е. увеличение отклонения от сферичности), согласно [10], ведет к преимущественной направленности (ковалентности) химической связи Pr-F. В нашем случае G3 изменяется от 7.73•10-3 для PrN0.37F1.93 до 8.289•10-3 для Pr2SbO5F.

Анализ особенностей окружения атомов Pr атомами кислорода в структуре 235 соединений [10] показал, что по отношению к атомам кислорода атомы Pr валентности III проявляют координационные числа от 5 до 12, а Pr валентности IV – от 5 до 9. Причем наиболее характерным является 8. Длина связей Pr-O в координационных полиэдрах PrOn изменяется в широких пределах от 2.06 до 2.93 Å. Однако, несмотря на значительную вариацию межатомных расстояний, объем полиэдров Вороного-Дирихле при фиксированном валентном состоянии остается практически постоянным (13.06 и 11.87 Å3 для атомов PrIII и PrIV соответственно). Полиэдры Вороного-Дирихле большинства атомов Pr искажены, что хорошо согласуется с низкой сайт-симметрией позиций, чаще всего занимаемых атомами металла – C1, Cs и C2. Оценка степени сферичности полиэдра Вороного-Дирихле с помощью G3 показывает, что с ростом КЧ атомов металла происходит закономерное уменьшение величин G3 их полиэдров ВД, то есть равномерность окружения увеличивается. Этот факт, по мнению авторов, свидетельствует о том, что повышение КЧ атомов празеодима сопровождается симбатным ростом вклада ненаправленных (ионных) взаимодействий Рг-О в формирование координационной сферы атомов металла. При КЧ < 8 величина G3 становится больше 0.082 и взаимодействия Рг-О имеют преимущественно направленный (ковалентный) характер.

С целью изучения структурных особенностей окружения атома празеодима рассмотрим структурные характеристики атомов в исследуемых нами соединениях, которые замещаются празеодимом при активации.

В таблицах 2 и 3 приведены рассчитанные данные для фторидов и кислородосодержащих соединений соответственно. Значения «красного

Таблица 2. Стереоатомные характеристики фторидов

| Соединение | X | SC | КЧ | VПВД, Å3 | Rsd | G3 | D(A) |

| LiSrAlF6 | Sr1 | C1 | 6 | 13.549 | 1.479 | 0.081330761 | 12165 |

| SrAlF5 | Sr1 Sr2 Sr3 Sr4 | C1 C1 C1 C1 | 9 9 8 9 | 13.762 13.692 14.266 13.519 | 1.487 1.484 1.505 1.478 | 0.080561236 0.080691434 0.081413560 0.080992147 | 11887 |

| SrF2 | Sr1 | Oh | 8 | 13.676 | 1.484 | 0.082548171 | 15261 |

| SrClF | Sr1 | C4v | 9 | 17.690 | 1.616 | 0.083043613 | 16257* |

| LaF3 | La1 | C2 | 9 | 12.151 | 1.426 | 0.079689264 | 8751 |

| YF3 | Y1 | Cs | 9 | 9.825 | 1.329 | 0.080408983 | 9915 |

| KMgF3 | K1 | Oh | 12 | 15.877 | 1.559 | 0.078745082 | 6605 |

| LaZr3F15 | La1 La2 | Cs Cs | 9 9 | 11.765 11.477 | 1.411 1.399 | 0.079793997 0.079687037 | 8885* |

| BaSiF6 | Ba1 | D3d | 12 | 15.890 | 1.560 | 0.078505002 | 6013* |

сдвига» D(A) приведены по данным работы [11]. Величины D(A), помеченные звездочкой (*), вычислены с помощью уравнения (26).

Как отмечалось выше, степень искажения координационной сферы позиций, замещаемых атомами празеодима, описывается двумя основными параметрами G3 и Da (G3 – безразмерная величина, характеризующая степень сферичности полиэдра ВД и Da – величина смещения ядра атома из центра тяжести его полиэдра ВД). Имеющиеся данные показывают, что у фторидов максимальное значение параметр G3 имеет позиция атома Sr (G3= 8.304•10-2, КЧ=9) в SrFCl, а минимальное – позиция атома К (G3=7.875•10-2, КЧ=12) в KMgF3 и Ba (G3=7.850•10-2, КЧ=12) в BaSiF6. При этом 1S0-люминесценция празеодима наблюдается для соединений LiSrAlF6, SrAlF5, LaF3, YF3, KMgF3, LaZr3F15 и BaSiF6, а для SrF2 и SrClF она отсутствует. Таким образом, степень сферичности полиэдра Вороного-Дирихле определяет возможность того или иного соединения демонстрировать каскадную люминесценцию ионов празеодима. Более того, для фторидов просматривается связь между параметром G3 и величиной «красного сдвига» D(A). График зависимости на рис. 16, построенный по данным таблицы 2, показывает, что D(A) практически линейно зависит от параметра G3 и описывается уравнением

D(A)=22545•G3 – 170965. (26)

Значения «красного сдвига» для соединений SrClF, LaZr3F15 и BaSiF6 в работе [265] отсутствуют. Они рассчитаны по уравнению (26) и составляют 15261, 8885 и 6013 соответственно. Следовательно, соединения LaZr3F15 и BaSiF6 являются перспективными для демонстрации первой ступени каскадной люминесценции празеодима, что и наблюдается для LaZr3F15 [12].

Рис. 16. Зависимость «красного сдвига» D(A) от параметра G3.

Величина смещения ядер атомов Sr в SrF2, K в KMgF3 и Ba в BaSiF6 из геометрического центра тяжести их полиэдров ВД (Da) равна нулю. Малые смещения ядер атомов, замещаемых празеодимом, наблюдаются в YF3 (0.015 Å), LaZr3F15 (0.014 Å и 0.016 Å) и LaF3 (0,018 Å). Они значительны для атомов Sr в SrAlF5 (0.033 Å, 0.065 Å, 0.069 Å и 0.097 Å) и достигают максимального значения среди исследуемых фторидов для Sr в SrClF (0.229 Å). Если рассматривать геометрический центр тяжести полиэдра ВД и позицию ядра центрального атома как положения центров тяжести соответственно отрицательных и положительных зарядов, то Da≈0 свидетельствует об отсутствии заметной анизотропии электрического поля в области ядра атома. Таким образом, для соединения SrClF должна наблюдаться значительная анизотропия электрического поля в области ядра атома.

Таблица 3. Стереоатомные характеристики кислородосодержащих соединений

| Соединение | X | SC | КЧ | VПВД, Å3 | Rsd | G3 | D(A) |

| Y3Al5O12 | Y1 | D2 | 8 | 11.356 | 1.394 | 0.081786923 | 26654 |

| LaMgAl11O19 | La1 | D3h | 12 | 14.584 | 1.516 | 0.079015017 | 12303 |

| SrAl12O19 | Sr1 | D3h | 12 | 15.466 | 1.546 | 0.078984477 | 11050 |

| Y(AlO3) | Y1 | Cs | 8 | 11.434 | 1.398 | 0.080894306 | 16537 |

| La(AlO3) | La1 | Oh | 12 | 13.646 | 1.482 | 0.078789957 | 18122 |

| Sr(B4O7) | Sr1 | Cs | 9 | 14.613 | 1.517 | 0.078860439 | 14080 |

| Y2(SiO4)O | Y1 Y2 | C1 C1 | 8 7 | 10.397 14.568 | 1.354 1.515 | 0.091817111 0.090123378 | 22301 |

| СaSO4 | Ca1 | C2v | 8 | 12.726 | 1.448 | 0.081395373 | 15556 |

| BaSO4 | Ba1 | Cs | 10 | 17.716 | 1.617 | 0.079263702 | |

| SrSO4 | Sr1 | Cs | 12 | 13.814 | 1.488 | 0.081382535 | |

Максимальным значением параметра G3 у кислородосодержащих соединений (9.182•10-2) обладает атом Y1 (КЧ = 8) в Y2SiO5, а наименьшее G3 (7,886•10-2 и 7,898•10-2) принадлежит атомам Sr (КЧ = 7) в SrB4O7 и в SrAl12O19 (КЧ = 12). Последние два соединения, активированных ионами празеодима, демонстрируют первую ступень каскадной люминесценции, т.е. переход 1S0 → 1I6.

Величина смещения ядер атомов Sr в SrAl11O19, La в LaAlO3 и LaMgAl11O19, а также Y в Y3Al5O12 из геометрического центра тяжести их полиэдров ВД (Da) равна нулю. Она значительна для атомов Sr в SrSO4 SrB4O7 (0.063 Å и 0.057 Å) и достигает максимального значения среди исследуемых кислородосодержащих соединений для Y в Y2SiO5 (0.161 Å). Таким образом, для соединения Y2SiO5, как и у SrClF среди фторидов, должна наблюдаться значительная анизотропия электрического поля в области ядра атома.

Как отмечалось выше, трехвалентный празеодим в координационных полиэдрах PrOn занимает позиции, объем ПВД которых является постоянной величиной, равной 13.06 Å3. В исследуемых кислородосодержащих соединениях объем ПВД замещаемых празеодимом атомов варьируется в пределах от 10.397 Å3 для Y (КЧ=8) в Y2SiO5, до 17.716 Å3 для Ba в BaSO4. Поэтому для параметра G3 в виде сомножителя введем поправку, равную отношению среднего объема ПВД празеодима к объему ПВД замещаемого атома в исследуемых кислородосодержащих соединениях. Результаты расчетов с учетом поправки приведены в таблице 4.

Для кислородосодержащих соединений, как и для фторидов, просматривается связь между параметром G3 и величиной «красного сдвига» D(A). Однако, в отличие от случая фторидов, график зависимости (рис. 17), построенный по данным таблицы 4, показывает, что D(A) растет с увеличением G3* (G3*=G3Vср/VПВД), но зависимость имеет характер тенденции.

Таблица 4. Стереоатомные характеристики кислородосодержащих соединений с учетом поправки.

| Соединение | X | VПВД, Å3 | Vср/ VПВД | G3 | G3* | D(A) |

| Y3Al5O12 | Y1 | 11.356 | 1.150 | 0.081786923 | 0.09405 | 26654 |

| LaMgAl11O19 | La1 | 14.584 | 0.8955 | 0.079015017 | 0.07076 | 12303 |

| SrAl12O19 | Sr1 | 15.466 | 0.840 | 0.078984477 | 0.06635 | 11050 |

| Y(AlO3) | Y1 | 11.434 | 1.142 | 0.080894306 | 0.09238 | 16537 |

| La(AlO3) | La1 | 13.646 | 0.957 | 0.078789957 | 0.07540 | 18122 |

| Sr(B4O7) | Sr1 | 14.613 | 0.894 | 0.078860439 | 0.07053 | 14080 |

| Y2(SiO4)O | Y1 Y2 | 10.397 14.568 | 1.256 0.896 | 0.091817111 0.090123378 | 0.11532 0.08075 | 22301 |

| СaSO4 | Ca1 | 12.726 | 1.026 | 0.081395373 | 0.08351 | 15556 |

| BaSO4 | Ba1 | 17.716 | 0.737 | 0.079263702 | 0.05842 | |

| SrSO4 | Sr1 | 13.814 | 0.945 | 0.081382535 | 0.07691 | |

Рис. 17. Зависимость «красного сдвига» D(A) от параметра G3*.

Тем не менее, именно соединения, активированные ионами празеодима, с наименьшими значениями параметра G3 демонстрируют в своих спектрах первую ступень каскада люминесценции, т.е. именно для них 1So – уровень расположен ниже дна 5d-зоны.

Шестая глава посвящена получению и изучению свойств силикат-аппатитов, активированных ионами эрбия, иттербия и церия. К числу нерешенных проблем оптического материаловедения следует отнести отсутствие до настоящего времени твердотельных 1,5 мкм лазеров на основе кристаллических сред, активированных ионами эрбия. Эффективные лазеры созданы лишь на базе эрбий содержащих неорганических стекол. Отмеченная проблема связана с особенностью структуры энергетических уровней иона эрбия. За 1,5 мкм генерацию ответственен переход 4I13/2 - 4I15/2, для реализации эффективной генерации на указанном переходе необходимо быстрое заселение верхнего лазерного уровня 4I13/2. Эффективная же накачка ионов эрбия возможна лишь на уровень 4I11/2, расположенный непосредственно над верхним лазерным уровнем. В стеклообразных матрицах быстрая доставка возбуждения на 4I13/2 осуществляется за счет эффективной многофононной релаксации. При этом в стеклах оптимального состава высокая скорость внутрицентрового тушения уровня 4I11/2 с заселением 4I13/2 сочетается с высоким квантовым выходом люминесценции с верхнего лазерного уровня 4I13/2. Этого не удается добиться для кристаллических сред. Например, в широко распространенных кристаллах алюмоиттриевого граната время жизни уровня 4I11/2 слишком велико (составляет 1мс), в кристаллических боратах с протяженным фононным спектром высокая скорость термализации наблюдается как для уровня 4I11/2, так и для уровня 4I13/2. Нами предпринята попытка уменьшить время жизни уровня 4I11/2 (следовательно, увеличить скорость доставки возбуждения на верхний лазерный уровень) и при этом сохранить радиационное время жизни 4I13/2 за счет введения дополнительных примесей, избирательно тушащих предлазерный уровень. Достижение оптимальных скоростей заполнения и опустошения уровней энергии эрбия предполагает отыскание матриц, обеспечивающих определенные сочетания скоростей внутрицентровых излучательных и безызлучательных переходов. Объектом нашего внимания явились кристаллические силикаты со структурой апатита. Данные матрицы, во-первых, характеризуются фононным спектром, занимающим промежуточное положение между кристаллическими алюминатами и боратами, во-вторых, являются изоморфноемкими для редкоземельных активаторов.

Действительно, анализ структурных данных показал, что все соединения CaLn4(SiO4)3O имеют структуру апатита и кристаллизуются в пространственной группе P63/m, т.е. они являются изоморфноемкими по редкоземельным позициям матрицами. Атом лантаноида занимает две неэквивалентные позиции с локальной симметрией C3 и Cs. Эти же позиции занимает и кальций. Степень заполнения позиций с различной локальной симметрией не одинакова. Если позицию с C3 (CN=9) атомы кальция и церия делят практически пополам, то позицию с симметрией Cs (CN=7) в основном занимает лантаноид.

Монокристаллы Yb3+,Er3+,Ce3+:CGS соответствующих составов были выращены методом Чохральского из иридиевых тиглей. В качестве исходных компонент были использованы химические реактивы высоких квалификаций.

Температура плавления кристаллов CGS в зависимости от наличия активаторов составляла 1900 – 1950 оС. Для стабилизации трёхвалентного состояния ионов церия создавали восстановительную атмосферу. Для этого небольшие элементы спектрального графита помещали в горячую зону ростовой камеры, заполненной аргоном. Размеры полученных монокристаллических слитков составляли 10-15 мм в диаметре и до 52 мм в длину. Измерения и эксперименты проводили на монокристаллах CaGd4 x y zYbxEryCez(SiO4)3O соответствующих составов.

Коэффициенты вхождения для ионов Yb3+, Er3+ и Ce3+ в CGS определялись путем изучения зависимости коэффициента поглощения в соответствующем диапазоне длин волн от длины закристаллизованной массы вдоль кристаллического слитка. Коэффициенты вхождения ионов Yb3+, Er3+ и Ce3+ в кристалл CGS оказались близки и изменяются в пределах 0.55-0.65 в зависимости от концентрации.

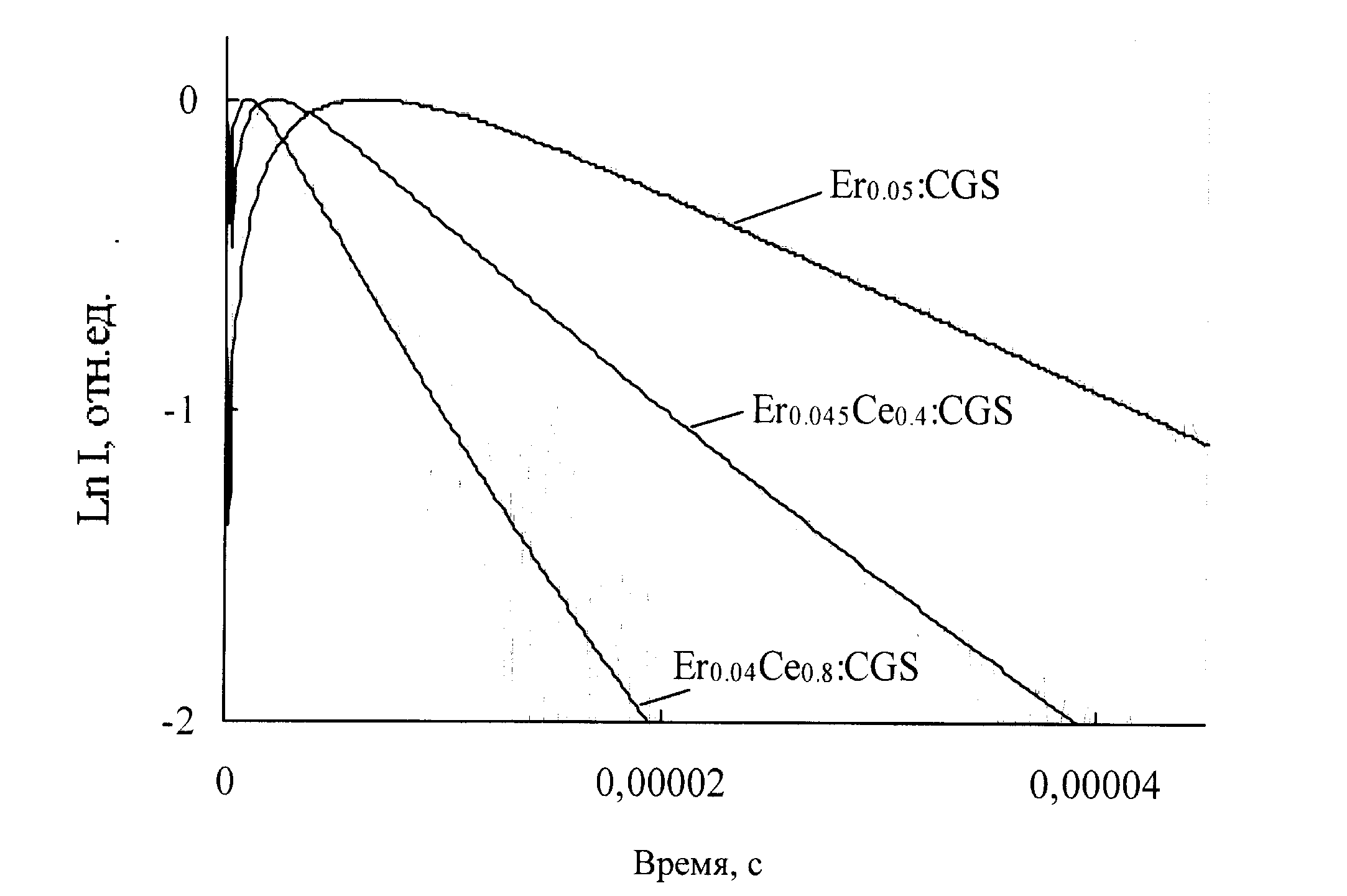

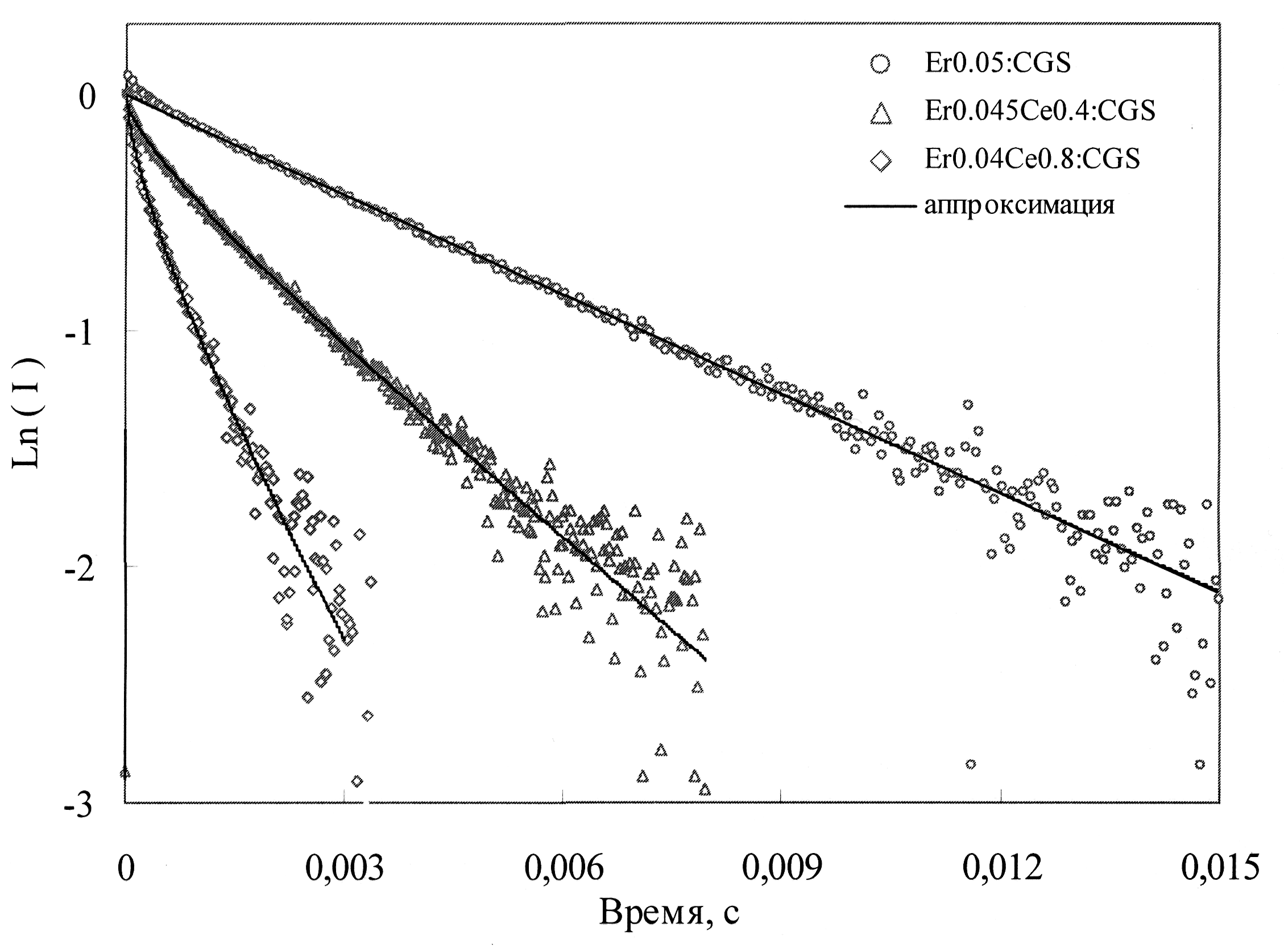

Изучение кинетик люминесценции уровней 4S3/2, 4I11/2 и 4I13/2 иона Er3+ показало, что кинетики люминесценции уровня 4I11/2 Er3+ в кристаллах Er,Ce:CGS представляют собой кривые с разгоранием (рис. 18). Возбуждение люминесценции кристаллов осуществляется через уровень 4S3/2, поэтому разгорание люминесценции 4I11/2 объясняется тем, что после заселения уровня 4S3/2 энергия возбуждения попадает на уровень 4I11/2 со скоростью распада вышележащих уровней: 4S3/2, 4F9/2 и 4I9/2. Как показывают измерения, время жизни уровня 4S3/2 в Er,Ce:CGS составляет несколько микросекунд, в то время как люминесценция уровней 4F9/2 и 4I9/2 затухает за время менее 0.5 мкс. Параметры затухания люминесценции уровня 4I13/2 Er3+ были получены путем анализа кривых затухания люминесценции кристаллов Er0.05:CGS, Er0.045Ce0.4:CGS и Er0.04Ce0.8:CGS (рис. 19). Результаты измерений эффективных времен затухания люминесценции уровней 4S3/2, 4I11/2 и 4I13/2 иона Er3+ в кристаллах Er,Ce:CGS приведены в таблице 5.

Результаты, приведенные в таблице 5, показывают, что средние времена жизни уровней 4S3/2, 4I11/2 и 4I13/2 снижаются вследствие безызлучательного взаимодействия Er→Ce, в частности; время жизни предлазерного уровня 4I11/2 снижается с 13.61 мкс в Er0.05:CGS, до 3.33 мкс в Er0.045Ce0.4:CGS и до 0.59 мкс в Er0.04Ce0.8:CGS. Следовательно, путем введения церия удается снизить эффективное время жизни уровня 4I11/2 Er3+ до величины, близкой ко времени жизни этого уровня в лазерных эрбиевых стеклах. Однако одновременно с тушением предлазерного происходит достаточно эффективное тушение лазерного уровня.

Таким образом, задача получения эффективной генерации в Yb,Er,Ce:CGS состоит в оптимизации состава лазерной среды, поскольку с

Таблица 5. Эффективные времена затухания люминесценции уровней 4S3/2, 4I11/2 и 4I13/2 иона Er3+ в кристаллах Er,Ce:CGS.

| Монокристалл | ср, мкс | ||

| 4S3/2 | 4I11/2 | 4I13/2 | |

| Er0.05:CGS | 3.76 | 13.61 | 3150 |

| Er0.045Ce0.4:CGS | 1.54 | 3.33 | 1270 |

| Er0.04 Ce0.8:CGS | 0.63 | 0.59 | 311 |

Рис. 18. Кривые затухания люминесценции = 970 нм образцов Er,Ce:CGS (длина волны возбуждения 532 нм)

Рис. 19. Кривые затухания люминесценции ~ 1.5 мкм образцов Er,Ce:CGS (длина волны возбуждения 532 нм)

ростом концентрации Ce3+, с одной стороны, растёт скорость заселения лазерного уровня (4I13/2) за счет тушения предлазерного уровня (4I11/2), а с другой стороны, уменьшается эффективное время жизни и, соответственно, населённость верхнего лазерного уровня.

Далее в шестой главе приведены результаты рентгеноструктурного анализа кристаллов CaCe0.20Er0.36Gd3.34O13Si3Yb0.10 (CGS1; a=9.4309 (10), c=6.9014 (7)), CaCe0.80Er0.04Gd3.16O13Si3 (CGS2; a=9.4460 (5), c=6.9247 (3)), CaCe0.40Er0.05Gd3.56O13Si3 (CGS3; a=9.4238 (3), c=6.9068 (5)), который был проведен на установке Bruker APEX II в МИЭС им. А.Н. Несмеянова АН РФ. Использовалось характеристическое излучение молибдена МоКα с длиной волны λ=0.71073 Å и графитовый монохроматор. При обработке исходного массива экспериментальных интенсивностей использовалась программа SADABS. Структуры решены прямым методом, все неводородные атомы

Таблица 6. Координаты атомов в структурах I-III.

| Атом | | CGS1 | CGS2 | CGS3 |

| Gd(1) | x y z | -0.24078(5) -0.23324(5) 0.75 | -0.24125(7) -0.23307(7) 0.75 | -0.24082(6) -0.23298(6) 0.75 |

| Si(1) | x y z | -0.3724(3) 0.0283(3) 0.75 | -0.3719(4) 0.0288(4) 0.75 | -0.3721(3) 0.0282(3) 0.75 |

| O(1) | x y z | -0.4872(9) -0.1694(8) 0.75 | -0.4875(11) -0.1686(11) 0.75 | -0.4867(9) -0.1695(9) 0.75 |

| O(2) | x y z | -0.4746(8) 0.1253(8) 0.75 | -0.4733(11) 0.1265(11) 0.75 | -0.4732(8) 0.1262(9) 0.75 |

| O(3) | x y z | -0.2493(6) 0.0913(6) 0.9373(7) | -0.2496(8) 0.0904(8) 0.9357(10) | -0.2494(6) 0.0907(6) 0.9372(8) |

| O(4) | x y z | 0 0 0.75 | 0 0 0.75 | 0 0 0.75 |

| Ca(1) : Gd(2) : Ce(1) : Er(1) : Yb(1) | x y z µ* | -2/3 -1/3 0.99988(11) 0.50:0.17:0.10:0.18:0.05 | -2/3 -1/3 1.00023(16) 0.50:0.08:0.40:0.02:0.00 | -2/3 -1/3 1.00024(13) 0.50:0.28:0.20:0.02:0.00 |

Значение указывает степень заселенности соответствующей позиции атомами, указанными в колонке слева в той же последовательности.

локализованы в разностных синтезах электронной плотности и уточнены по F2hkl в анизотропном приближении. Уточнение заселенностей катионов лантанидов показало, что во всех случаях позиции катионов с сайт-симметрией CS заняты атомами Gd, тогда как атомы Ca, Ce, Er, Yb замещают атомы Gd только в позиции с сайт-симметрией С3. Все расчеты проведены по комплексу программ SHELXTL ver. 5.10 и представлены в таблице 6. Анализ данных, приведенных в таблице 6, показывает, что увеличение содержания церия ведет к увеличению параметров решетки и смещению атомов Gd(1), Si, O(1) и O(2) O(3) в плоскости xoy, а O(3) – вдоль всех осей. Атом O(4) своих координат не изменяет, позиция C3, занимаемая атомами Ca(1), Gd(2), Ce(1), Er(1) и Yb(1), претерпевает смещение только вдоль оси z. Допирование Yb снижает значение параметров ячейки, а смещение атомов происходит таким же образом, как и при замещении церием.

Результаты кристаллохимического анализа известных соединений и кристаллов CGS1, CGS2 и CGS3 сведены в таблице 7.

Как известно [3], степень искажения координационной сферы позиций, замещаемых атомами лантаноидов, описывается двумя основными параметрами G3 и Da (G3 – безразмерная величина, характеризующая степень сферичности полиэдра ВД и Da – величина смещения ядра атома из центра тяжести его полиэдра ВД).

Анализируя полученные результаты (таблица 7) и сравнивая их с данными измерений времен жизни лазерного и предлазерного уровней, можно сделать следующие вывод о том, что увеличение концентрации церия ведет к увеличению объема полиэдра Вороного-Дирихле и параметра G3 и уменьшению смещения замещаемых атомов из центров тяжести координационного и ПВД полиэдров, что в свою очередь вызывает уменьшение времени жизни предлазерного и лазерного уровней.

Таблица 7. Данные стереоатомного анализа для CaLn4(SiO4)3O

| Соединение | X | SC | КЧ | VПВД, Å3 | Rsd | G3 | D(CP) | D(VDP) |

| CaLa4(SiO4)3O | La1 La2 | C3 Cs | 9 7 | 13.824 14.474 | 1.489 1.512 | 8.1050 8.2377 | 0.072 0.477 | 0.009 0.088 |

| CaCe4(SiO4)3O | Ce1 Ce2 | C3 Cs | 9 7 | 13.350 13.074 | 1.472 1.461 | 8.1104 8.2723 | 0.126 0.471 | 0.065 0.080 |

| CaNd4(SiO4)3O | Nd1 Nd2 | C3 Cs | 9 7 | 13.234 13.643 | 1.467 1.482 | 8.1092 8.2603 | 0.094 0.508 | 0.003 0.091 |

| CGS1 | Gd1 Gd2 | C3 Cs | 9 7 | 12.716 12.822 | 1.448 1.452 | 8.1174 8.2277 | 0.094 0.528 | 0.008 0.093 |

| CGS2 | Gd1 Gd2 | C3 Cs | 9 7 | 12.807 12.966 | 1.451 1.457 | 8.1173 8.2751 | 0.095 0.528 | 0.007 0.096 |

| CGS3 | Gd1 Gd2 | C3 Cs | 9 7 | 12.723 12.824 | 1.448 1.452 | 8.1129 8.2818 | 0.237 0.535 | 0.012 0.096 |

Итак, поскольку изменение времени жизни с введением той или иной примеси связано с безызлучательными взаимодействиями между примесными центрами, а в нашем случае спектры поглощения и излучения примесных центров с изменением их концентрации не изменяются и отсутствует миграция энергии, то вероятность мультипольных взаимодействий пропорциональна концентрации акцепторной примеси (Ce). В свою очередь объем полиэдра Вороного-Дирихле также пропорционален концентрации примеси, следовательно, по результатам стереоатомного анализа появляется возможность оценить времена жизни уровней, т.е. предсказать вероятности мультипольных взаимодействий.

На рис. 20 представлена зависимость времени жизни верхнего лазерного уровня 4I13/2 иона Er3+ от объема полиэдра Вороного-Дирихле.

Рис. 20. Зависимость времени жизни верхнего лазерного уровня 4I13/2 иона Er3+ от объема полиэдра Вороного-Дирихле.