Введение в унологию

| Вид материала | Документы |

| Где мы идентифицируем третье измерение Тейяр де Шарден |

- Джон Р. Хикс. "Стоимость и капитал", 4314.44kb.

- Введение глава психологизм как особенность характерологии в рассказах Всеволода Иванова, 12.47kb.

- Лабунец Ольга Юрьевна мытищи 2009 г. Оглавление Введение 3 Использование видеофильмов, 263.17kb.

- Анализ и планирование трудовых показателей Аудит и контроллинг персонала Введение, 12.45kb.

- Программа курса. План семинарских занятий Методические рекомендации Новосибирск 1999, 340.75kb.

- Учебной дисциплины (модуля) Наименование дисциплины (модуля) Введение в спецфилологию:, 83.08kb.

- 1. Целеполагание в процессе менеджмента Введение, 49.78kb.

- Пояснительная записка. Особенностью курса «Введение в языкознание» является высокая, 305.75kb.

- Курносов Владимир Анатольевич Волжск 2007 Оглавление Введение 3-5 Глава I. Юродство, 355.39kb.

- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 396.48kb.

ГДЕ МЫ ИДЕНТИФИЦИРУЕМ ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ

НАШЕГО ПОНЯТИЙНОГО ПРОСТРАНСТВА,

КАК

«ИЗМЕРЕНИЕ ЭРИКСИМАХА»

Все сходится, что растет.

Английская пословица

...Существование каждого элемента Мира,

каким бы он ни был, похоже на конус,

образующие которого сходятся...

в Боге как стягивающей их вершине.

Тейяр де Шарден

В соответствии с изложенным в предыдущей главе мы могли бы определить измере-ние Ө - тождествами на его полюсах Коллапса-Софии и Хаоса-Логоса, а измерение ♀ - ♂ тождествами на полюсах его Софии-Хаоса и Логоса-Коллапса. Эти диалектические от-ношения, образующие с одной стороны специфику единств Востока и Запада, а с другой - женственности и мужественности, всегда так или иначе ощущались, но никогда не ока-зывались в фокусе спекуляций, создававших эпоху в истории Западной философии. От Ге-раклита до Гегеля внимание Западной диалектики было сосредоточено главным образом на соотношении крайних противоположностей «бытия» и «ничто» (наших Коллапсичес-кой и Хаотической противонаправленностей), прежде и легче всех прочих выделяемых. Гегель дошел уже до того, что пытался вывести из саморазвития оппозиции «бытия» и «ничто» целый мир - что имело следствием глубоко извращенное представление о про-грессе, как результате простого мордобития и взаимоистребления (пресловутой «борьбы противоположностей»1.

Последнее обстоятельство сыграло роковую роль в новейшей истории, особенно Рос-сии и Германии.

Особняком от этого магистрального пути Западной диалектики стоит, однако, не-сравнимо более глубокая и ясная мысль периода высокой греческой классики. Раскроем «Пир» Платона на великолепной речи Эриксимаха (не Сократа даже, также в диалоге уча-ствующего, - безвестного какого-то Эриксимаха!). В соответствии с контекстом «Пира», то есть дискуссией о природе любви, Эриксимах трактует отношения противоположно-стей как «эротические». При этом, говорит он, Эрот разлит по всей природе, но природа его двойственна. «Эрот Полигимнии» есть «разнузданный Эрот, Эрот-насильник», «он многое губит и портит», и олицетворяет собой «раздваивающееся и несогласное», которое «нельзя привести в гармонию» (короче - пресловутую непримиримую «борьбу противопо-ложностей»). Напротив, «Эрот музы Урании» есть «любовь умеренных, которую нужно беречь, - это прекрасная небесная любовь». Ее гармония «создается согласованием расхо-дящихся сначала» начал: «В самом строении гармонии... нетрудно заметить любовное на-чало, и любовь здесь недвойственна».

Замечательно, что нигилистическую диалектику Гераклита, кою Гегель готов был принять в свою систему целиком, Эриксимах настолько не может принять всерьез, что ис-толковывает ее как чисто словесное недоразумение: «что касается музыки, то каждому ма-ло-мальски наблюдательному человеку ясно, что с нею дело обстоит точно также, и имен-но это, вероятно, хочет сказать Гераклит, хотя мысль его выражена далеко не лучшим об-разом. Он говорит, что единое "расходясь само с собою сходится", примером чего служит гармония лука и лиры. Однако очень нелепо утверждать, что гармония - это раздвоение, или что она возникает из различных начал. Вероятно, мудрец просто хочет сказать, что гармония возникает из звуков, которые различались сначала по высоте, а потом благодаря музыкальному искусству друг к другу приладились».

Истерический нигилизм Гераклита попросту не воспринимается в эту эпоху зрелой и здравой мысли. Добро и зло, очевиднейше, не суть одно! Добро «создается согласованием расходящихся сначала» тенденций «благодаря искусству» - оно конструктивно, творче-ско! Борьба в чистом виде, как бы романтически ни украшалось и ни возвышалось ее по-нятие над обыкновенными мордобитием, членовредительством и смертоубийством, то-лько «губит и портит», как это «ясно каждому мало-мальски наблюдательному человеку». Диалектика противонаправленностей Гераклита оказывается по Эриксимаху диалектикой чистых разрушения и зла. Диалектику добра следовало бы характеризовать в этой системе видения как диалектику «однонаправленностей» (точнее, «в-одно-направленностей» «расходящихся сначала» тенденций).

Будем обозначать схождение однонаправленностей знаком →←, а расхождение про-тивонаправленностей через ↔. Искомое нами третье измерение понятийного простран-ства определимо именно как измерение ↔ − →←. В пределе ↔ лежит, как мы знаем, мер-твое тождество прежних крайних противонаправленных моментов Организации, Коллап-са и Хаоса, - Бин. В пределе →← должно, очевидно, находиться нечто, принципиально высшее всякой Организации, - тождество ее прежних расходившихся сначала, но затем в-одно-направленных моментов, Софии и Логоса, названное нами Ветом (Вершинным трансцендентом).

Заметим, однако ж, что отождествление измерения ↔ - →← с измерением, вполне определяющимся полюсами материального и идеального, было бы упрощением, справед-ливым лишь в первом приближении. В предыдущей главе мы видели, что материальные Коллапсизация и Хаотизация обладают прогрессивными составляющими Уравнивания и Отличения (пусть и резко уступающими по своему «удельному весу» Деградации и Выро-ждению в общем балансе материальности), к коим вполне применима поэтому характери-стика «согласования расходящихся сначала» процессов2. Мы видели, с другой стороны, что идеальные Логизация и Софиезация обладают собственными регрессивными сторона-ми Аналитизации и Гелизации, каковые явно никак «нельзя привести в гармонию». Таким образом, наше третье измерение характеризуемо как измерение прогресса - регресса (ро-ста - снижения Организации), с коим оппозиция идеального - материального совпадает лишь в части, хотя, конечно, части наибольшей.

Как это может быть? Мы нашли уже в главе 7, на стр. 128, что в одном определен-ном «смысле Материя происходит не только от Бина, но - и даже в наибольшей степени - от Организации и, наконец, от Вета. В свою очередь Бин, как также пронизывающий Ор-ганизацию насквозь «снизу вверх», не может не сказываться на характере ее идеальных моментов.» Мы живем в замечательно сложнопереплетенном мире, все тенденции коего так или иначе «закругляются», превращаясь друг в друга, так что, как говорят мудрые ки-тайцы, только «черт идет по прямой» (стремясь разорвать тем тонкие сцепления мировой гармонии), и вот почему неизменно упираются в роковые тупики фанатики, устремляющиеся к цели якобы кратчайшими «прямыми» путями, какими бы идеалами они ни вдох-новлялись.

Итак, прогресс, совпадающий с движением к полюсу →←, означает рост, укрепле-ние и интенсификацию всех моментов Организации, хотя материальных в резко меньшей - и, достаточно очевидно, в ходе прогресса все уменьшающейся3 - степени, чем идеальных. Полюс →←, как и все полюса наших понятийных измерений, характеризуется тождест-вом двух трансцендентов, в данном случае Софии и Логоса. Что же происходит в при-ближении к этому полюсу с Хаосом и Коллапсом? Повидимому, они нацело «поглощают-ся» идеальными моментами: Хаос – Логосом, а Коллапс - Софией, - подобно тому, как «поглощаются» в приближении к противоположному полюсу того же измерения Логос Коллапсом и София Хаосом. Далеко не ясно, конечно, каким именно образом может про-исходить «поглощение» Бесконечного Конечным (что звучит фантастично в системе со-временного мышления, для автора тоже)4 и Квазиконечным Точечного (что, если вдумать-ся, фантастично ничуть не менее), но к этому выводу приводят соображения симметрии и стройности целого нашего построения. Разумеется, указанное «поглощение» в процессе, по определению прогрессивном, целиком конструктивно. В самом деле, странно было бы отрицать за Ветом (Высшим Личным началом, соответствующим интуиции «Бога» в мо-нотеистических религиях) атрибуты Бытия и Целостности, как и Бесконечности и Конти-нуальности (внутренней непрерывности).

В соответствии с этим ошибочным представляется традиционное для идеализма аб-солютное отождествление Бога с совершенной чистотой Идеального. Идеальное есть пре-жде всего момент Организации, ориентированный на Вет, ответ на его зов и «истолко-вание» этого зова через специфику Организации - притом в отталкивание от обратного ему зова Бина - и по возможности к собственной ее пользе, а значит, истолкование по всем этим причинам с неизбежностью не вполне адекватное. В свою очередь, Материаль-ное есть также «истолкование» - и приспособление к собственным нуждам Организации - притяжения Бина. И, наконец, поскольку оба, Вет и Бин, пронизывают тело Организации «сверху донизу» и «снизу доверху» насквозь, Вет с необходимостью участвует в истолко-вании Организацией «требований» Бина (как мы уже обращали внимание, вплоть до уча-стия Вета в образовании дуальности Хаоса и Коллапса), а Бин в свою очередь «помогает» ей разбираться в зове Вета - до участия в образовании дуальности Софии и Логоса. Сама же Организация выступает в роли величайшего мастера самых парадоксальных компро-миссов и синтезов. Наконец, в ряду найденного можно подозревать (а в дальнейшем мы найдем к тому и основания), что объективными синтетическими конструктами, пусть и в самой минимальной возможной в пределах Реальности степени, и, следственно, с необхо-димостью взаимопроникающими, а не абсолютно чистыми в своей особенности началами, являются самые Вет и Бин.

В Реальности, вопреки тысячелетним философским и религиозным традициям, не просто все связано со всем, но все более или менее взаимнопронизано, а потому не может быть ничего воистину абсолютного (то есть ни от чего, кроме себя самого, не завися-щего)!

В истории религий полное отождествление материального со злом и идеального с добром произошло в гностицизме, каковой непримиримый дуализм достиг затем крайней степени напряжения в манихействе и развившихся на его основе христианских и ислам-ских ересях (богомилов, катаров, альбигойцев, карматов и др.) Как констатирует Лев Гу-милев, нормально жить с таким представлением о материи оказалось решительно не-возможно, и общества и общины, его принимавшие (по Гумилеву, такой злосчастный вы-бор приключался только в изначально нездоровых зонах интенсивного контакта «несовместимых суперэтносов»), становились, по его выражению, «антисистемами», приводив-шими к физическому вырождению составлявших их людей, и сеявшими в окружавшем их природном и общественном мире самое кошмарно разрушительное зло.

Христианство испытало одно время сильное влияние манихейства, и хотя осудило его затем как ересь, сохранило существенный след этого влияния в своем мрачном осуж-дении неизбывно греховной плоти, столь контрастировавшим с радостным духом изна-чальных христианских общин. К счастью, манихейская струя не стала в христианстве до-минирующей. В период, как его неловко называют, «предвозрождения» (а на деле – неза-висимого в решающей степени, вершинного фазиса христианской духовной культуры, по отношению к коему Возрождение было явлением во многом контрастным и упадочным) христианство приходит в лице самых проникновенных своих святых к идее Божествен-ной природы просветленной плоти - и создает тогда иконописные образы непревзой-денной красоты и силы.5

Обратным образом, всякий достаточно далеко заходящий регресс разрушает в конеч-ном счете в Организации, наряду со всяческой тонкостью идеального, и тот материальный момент, на одностороннее усиление коего он направлялся. Так усечение социальной Де-градацией сложностей культуры в самом деле способствует поначалу воспитанию в лю-дях примитивной цельности и силы - особенно с точки зрения немудрящих задач пресло-вутой борьбы с внутренними и внешними врагами («Гвозди бы делать из этих людей!..») Опыт жизни в тоталитарных державах свидетельствует, однако ж, что та же Деградация превращает со временем все большее число тех же людей или их ближайших потомков в бессильных трусов - даже с точки зрения потребностей той же борьбы6,7.

Антропологи свидетельствуют, что цельность людей (как мы знаем, Коллапсическая в истоке), стоящая за их мужеством и волей, в общем растет, вопреки Руссо, вместе с ку-льтурой. Опыт военных столкновений представителей культур резко различного уровня недвусмысленно опровергает представление о «превосходной храбрости дикаря». Прямо напротив, культурная антропология обнаружила, что едва ли не господствующим эмоцио-нальным фоном примитивного существования является «первобытный ужас», в параллель коему у человека высокой культуры можно поставить только ночные кошмары. Наконец, современные психологические исследования показали (давно обнаруженные большими писателями) прямые корреляции между смелостью - и развитостью познавательного инс-тинкта, способности сочувствия и неагрессивности - качествами, в особенности воспиты-ваемыми именно высокой культурой.

Существенно вырастает также в общем с уровнем культуры и та Вольность, то есть неотмериваемая чисто рационально, но лишь талантом ощущаемая в ситуациях, где она уместна, раскованность человека от условностей его культуры, за коей (в отличие от

Свободы, отмериваемой Конечным Логосом или даже Квазиконечной Софией) должна стоять опрокидывающая любые ограничения Бесконечность Хаоса.

Заметим, что обратно тому, как при «поглощении» Логоса Коллапсом и Софии Хао-сом в приближении к «нижней» границе Организации утрачивается измерение Ө - , «по-глощение» Логосом Хаоса и Софией Коллапса естественно сопряжено с исчезновением измерения ♀- ♂. И, наконец, соображения симметрии указывают, что обратно тому, как при окончательной гибели Организации в дошедшем до крайности регрессе Коллапс по-глощается Хаосом, на последней вершине Организации Логос должен поглощать Софию – вывод, довольно неожиданный и для автора. Мы настаивали до сих пор на квазитвор-ческом в протекшей динамике Организации характере Логоса, но, как нетрудно видеть, в динамике этой все, являющееся позднее, берет на себя со временем роль главного дви-гателя прогресса.

Допустимо трактовать сходящиеся противоположности как такие, в отношениях ко-их в общем доминирует (и со временем все растет) дополнительность, тогда как в отно-шениях противоположностей расходящихся доминирует и со временем нарастает их про-тиворечие.

Посетив в 60-х годах незадолго до своей смерти Москву, Нильс Бор оставил на па-мять физикам Московского Университета сентенцию: «Противоположности не противо-речат, но дополняют друг друга» (характерно для тех времен, что доску с сим подрывным супротив буквы и духа марксизма изречением гордые физики покрыли лаком, дабы со-хранить для потомства, на чем вездесущие партийные власти предпочли внимание не за-острять). То, что хотел выразить Бор, - и без чего нельзя понять квантовую механику (и не одну ее, как настаивал и Бор, приводивший соображения, имевшие целью показать уни-версальное значение принципа дополнительности, и именно поэтому включивший в свой дворянский герб символику взаимодополняющих универсальных принципов инь и ян) - есть констатация факта, что «логическое противоречие» противоположных подходов к описанию реальности не только не исключает автоматически возможность их совместной правомерности (как следует из догмы об универсальной правомочности принципа исклю-ченного третьего в формальной логике), но является /уточним от себя - в определенном ряде случаев/ необходимым для создания полной картины описываемой реальности.

Бора следует, однако, важным образом корректировать в том, что объективно имею-щие место в реальности противоположности (и соответственно их описания) всегда более или менее враждебны и в этом смысле все-таки противоречат друг другу (из чего не сле-дует, однако ж, что они друг друга автоматически исключают), но также и всегда вза-имодополнительны. Как мы видели, в ситуации доминирующего прогресса на первое ме-сто выходит их дополнительность и гармония, а при господствующем регрессе - их про-тиворечие и возлюбленная марксистами борьба. В частности, превосходным индикатором уровня культуры и душевного настроя человека служит его отношение к противополож-ному полу. Низкие люди не могут относиться к нему и его специфическим требованиям без преобладающих пренебрежения, раздражения и ненависти. Высокие - без определяю-щих благоговения и преклонения.

Эффекту схождения Логоса и Софии обязаны мы тем, что Рационализация при всей односторонности собственной квазитворческой природы способна на своих высочайших вершинах порождать поразительно проникновенное видение мира, в результате чего ве-ликие мыслители, как Сократ и Платон, не только не высушиваются спекулятивной мы-слью в бесплодие, теряющее всякий контакт с глубиной реальности, но оказываются спо-собны приближаться к подлинно всеобъемлющей мудрости. То же схождение обусловило и то, что древние греки, не зная десятой доли нашего преклонения перед искусством, не потрудившись даже составить себе представление о его специфике (у них не было терми-на для отличения «искусства» от «ремесла»), и считая достойным одаренных юношей за-нятием только философию, создали, однако ж, шедевры искусства, до сих пор остающие-ся для нас недосягаемыми образцами.

С противоположной стороны, диалектический эффект превращения друг в друга до-ходящих до крайности противонаправленностей отвечает за тенденции минус-аристо-кратического Вырождения, наблюдаемые в Деградирующих социумах (ярко описанные для советского режима Солженицыным в «В круге первом» и по его свидетельству с наг-лой открытостью выплеснувшиеся здесь на всеобщее обозрение уже в период Отечест-венной войны). Того же рода диалектический эффект обуславливает деспотические тен-денции, характерные для Вырождающихся аристократий.

Итак, углубление нашего понятийного пространства в третье измерение происходит следующим образом: Эволюция: Ө, ♀, →←; Гелизация: Ө, ♀, ↔; Отличение: ♀, , →←; Вырождение: ♀, ,↔; Рационализация: , ♂, →←; Аналитизация: , ♂,↔; Уравнивание: ♂, Ө, →← ; Деградация: ♂, Ө, ↔.

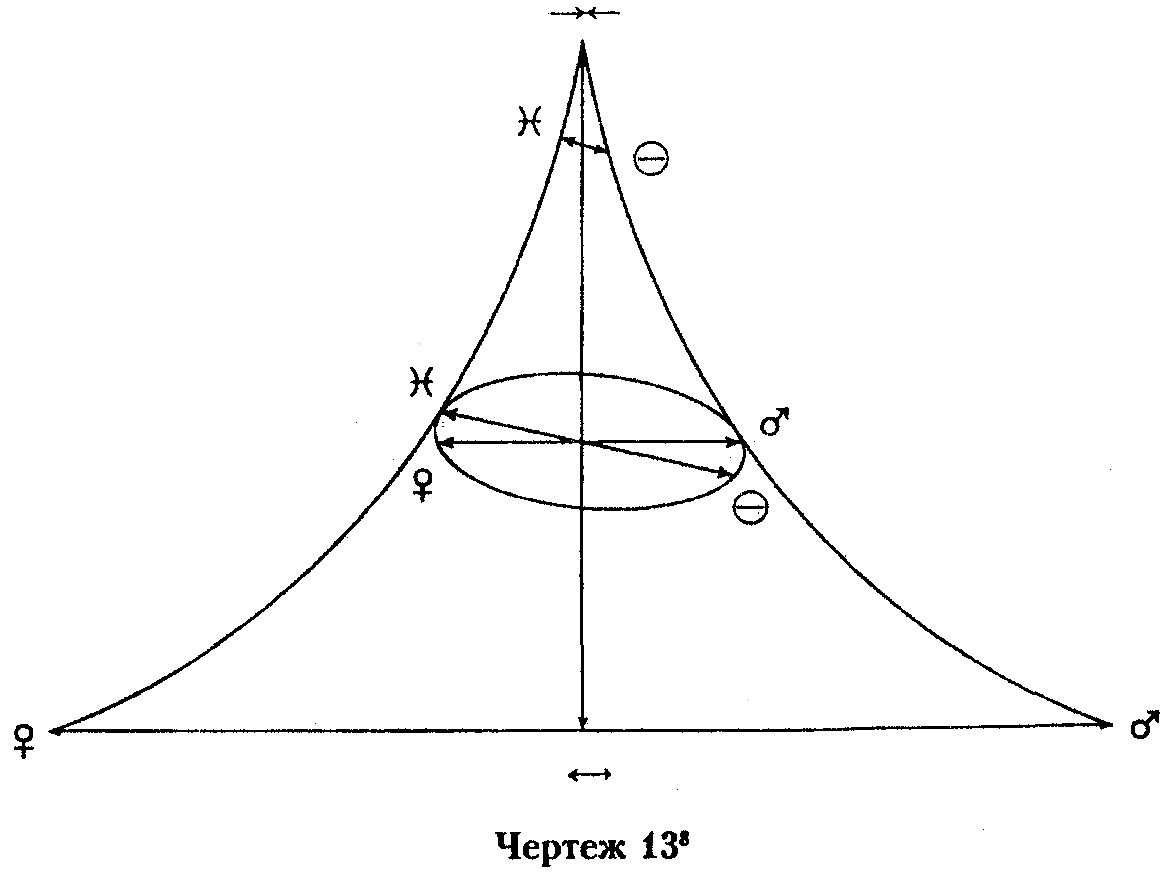

Если наша характеристика третьего измерения справедлива, модель целого слоя Ор-ганизации должна иметь конусоподобную форму (см. чертеж 13 на следующей страни-це):

Имеются ли научные данные в подтверждение этой модели? Вот что сообщает в этой связи И. А. Ефремов (не только известный писатель в жанре научной фантастики, но и серьезный ученый, основатель нового раздела палеонтологии - тафономии): «...Чрезвычайное разнообразие низших форм контрастирует с подобием и частой конвергенцией вы-сших животных... Если сравнивать лестницу эволюции с... спиралью.., то спираль будет широкой в основании и более узкой к вершине. Размахи витков ее по мере хода времени все меньше, и спираль скручивается все жестче. Не отражена ли здесь некая общая зако-номерность развития вселенной?» («Вокруг света» № 9, 1967. И. Ефремов, Д. Биленкин. «Космос населенный». Запись четвертая).

В сноске 13 к главе 7 мы ввели представление об определяющей специфику каждого измерения «укорененности» и противоположной ей господствующей в нем интенции. На-ше третье измерение укоренено очевидным образом в Бине, но господствующая в нем ин-тенция определяется Ветом. Эта укорененность стоит за традиционным для христианства убеждением, что «князь мира сего» - дьявол (то есть, что зло доминирует в мире, каков

он есть), но радость господствовала в сознании первых христиан, веривших в конечное (пра-вда, очень скорое, как им было обещано Христом) преображение мира Богом, то есть, в на-шем истолковании, в решающий характер Вышней интенции. Ту же идею передает русская пословица: «Не в силе правда, а в правде сила»9.

В сноске 28 к главе 4-а мы говорили о подсознательном, но вполне последователь-ном сатанизме тоталитарных вождей. Эта экстравагантная для многих мысль имеет парал-лель и даже обобщается в замечательном тексте Честертона (автора для многих также эк-стравагантного, что не мешает ему, на наш взгляд, оставаться исключительно для своего и для нашего времени мудрым): «Почему практичные люди убеждены, что зло всегда побежда-ет?.. Потому что они, как и все люди, руководствуются своей верой. ...Они считают, что ми-ром движет страх, и потому сердце мира - зло. Они верят, что смерть сильней жизни, и по-тому мертвое сильнее живого. Вас удивит, если я скажу, что люди, которых мы встречаем на приемах и за чайным столом, - тайные почитатели Молоха и Ваала. Но именно эти ум-ные практичные люди видят мир так, как видел его Карфаген. В них есть та осязаемая грубая простота, из-за которой Карфаген пал.» (Г. К. Честертон, «Вечный человек», М., 1991. стр. 185.) Представление об укорененности третьего измерения именно в Бине объясняет нам, почему даже очень умные, но чисто практического склада люди держатся столь абсурд-но враждебной жизни веры, не будучи в силах понять, что, хотя «зло - князь мира, но власть его незаконна» (там же, стр. 248).

1 Да, мы утрируем, но поразительно, в насколько незначительной степени. Гегелевская, а затем эпигонствующая ей марксистская диалектика обращает, правда, внимание и на «единство противоположностей», но нельзя не заметить, что последняя идея освещается в архиабстрактной системе Гегеля, где целые пространство и время «сосланы в примеча-ния», соответствующим архиабстрактным образом, тогда как акцентам борьбы и обыгры-ванию противоречий архиабстрактность мешает куда меньше. Тем более в марксизме с его всепронизывающим нигилистическим духом «бури и натиска» «борьба противополо-жностей» становится уже альфой и омегой учения, а их «единство» оказывается практиче-ски формальным. Так, весьма характерным для духа марксизма образом, Ленин договари-вается до концепции двух взаимонепроницаемых и непримиримых культур - «эксплуата-торов и эксплуатируемых», - категорически отрицая существование сколько-нибудь еди-ной национальной культуры. Это поразительное, с точки зрения сколько-нибудь здравой диалектики, учение определило, в частности, впоследствие отношение победивших боль-шевиков к академикам и профессуре как к «буржуям» - со всеми вытекающими самыми зловещими последствиями. Хотя определить, кто кого больше «эксплуатирует» – профес-сор работягу, или работяга профессора, далеко не всегда просто. Определенно, профессор, своего звания достойный, «эксплуатируется» работягой, сколько бы оба ни получали, ку-да больше, чем самый несчастный раб древности, даже в одном чисто экономическом пла-не. Наука давно стала самой эффективной производящей силой общества.

2 Эффекту схождения Отличения и Уравнивания была обязана собой та странная, на первый взгляд, популярность, коей пользовались в социалистических кругах начала ХХ века произведения вызывающе аристократически настроенного Ницше. Тот же эффект (наряду с недобросовестным распоряжением наследием мыслителя его сестрой) привел позднее к официальному признанию Ницше нацистами.

3 Арнолд Тойнби констатирует сопровождающую даже технический прогресс «эфири-зацию», то есть именно резкое снижение в нем «удельного веса» материального начала.

4 На этот счет у нас есть следующая гипотеза: физики считают, что, в разительном от-личии от макромира, материя на уровне микромира является, помнится, 12-мерной. Автор не знает в настоящее время, как соотнести эти дополнительные измерения с его теорией Организации, но предполагает, что число этих измерений на переходе к Вету может возра-сти до бесконечности. Объем же бесконечномерного куба с гранью конечной длины - именно бесконечен!

5 Как прекрасно сказал о «Троице» Рублева Павел Флоренский, это - доказательство бытия Божия. К сожалению, для того чтобы это доказательство воспринять как таковое, надо уже иметь искру Божью в душе. Впрочем, разве не хромают злосчастным образом все вообще доказательства в том, что люди должны быть так или иначе подготовлены к их восприятию.

6 Как пишет об этом Губерман:

Время наше будет знаменито

тем, что сотворило страха ради

новый варинт гермафродита:

плотью мужики, а духом бляди.

7 Это в особенности относится к задачам внутренней борьбы в обществе. Характерно, что в течение целых столетий ни один из прославленных боевым мужеством граждан Спа-рты не решился предложить народному собранию ни одного изменения пресловутых зако-нов Ликурга, иные из коих, в особенности закон о наследовании земли, приведший со вре-менем к сосредоточению земельной собственности в руках женщин, обнаружили фаталь-ные для нормального существования государства изъяны. Между тем любой полноправ-ный гражданин имел право потребовать изменения любого из законов - и народное соб-рание было обязано его предложение рассмотреть - с оговоркой, что в случае его непри-нятия автор подлежал казни. В условиях бурных изменений в других полисах Эллады это с неизбежностью лишило со временем могущественную Спарту всякого политического значения.

8 Одномерность основания конуса, как и одномерность его подвершия, объясняется со-ображениями, изложенными на стр. 75 и 132-133, а также на стр. 177.

9 Определяющая специфику измерения «укорененность» есть естественно то, чего в этом измерении «больше», а господствующая в нем интенция - то, чего «меньше». Инте-ресно, что уже Ван Би в своем комментарии к «Книге перемен», составленном, помнится, во II в. н. э., констатировал, анализируя гексаграммы, составленные из янских и иньских черт, что наиважны в каждой гексаграмме как раз те линии, которых в них меньше.