Отношения к природе, однако имеется много конкретных публикаций, посвященных отдельным аспектам этой проблемы

| Вид материала | Документы |

- Исследовательская работа Влияние жевательной резинки на микрофлору ротовой полости, 451.25kb.

- Формирование ответственного отношения к природе у старших дошкольников на занятиях, 32.72kb.

- Семинар объединил несколько докладов, посвященных разным тематическим аспектам от описания, 124.62kb.

- Методические основы оценки инвестиций в хлебопекарную промышленность, 49.79kb.

- Молекулярно-биологические технологии в медицинской практике: проблемы диагностического, 156.62kb.

- А. В. Короленков Союз Митридата и Сертория История союза между Митридатом VI евпатором, 125.93kb.

- Практикум на тему «Возможность использования логопедических приемов, ориентированных, 122.36kb.

- В. В. Ярков Предложения к проекту Федерального закон, 467.36kb.

- В. Бианки «Музыкант», 79.04kb.

- Т. Н. Кандаурова. Московский университет и провинциальные гимназии > Т. Н. Кандаурова, 306.5kb.

Рельеф на территории Старокулаткинского района характеризуется глубокими местными базисами эрозии, средней расчлененностью оврагов (среднее расстояние между оврагами составляет 800 метров). Рост овражной сети отличается очень сильной интенсивностью, анализу аэрофотосъемки и наблюдение местных жителей показывают, что действующие овраги растут в среднем по 3-4 метра в год.

Почти все склоновые земли района распаханы.

Рельеф играет важную роль в формировании почвенного покрова.

Сильное расчлененность, овражно-болочной сетью, наличие на поверхности почв промоин и ложбин осложняет применение современной сельскохозяйственной техники. Старокулаткинский район представляет собой равнинные поверхности с уклоном в 1 градус .

Относительные высоты не превышают 10-15 метров. Волнистость обуславливают небольшими, редкими холмами, плоскими – замкнутыми и ложбинообразными понижениями.

Климат.

Климат Старокулаткинского района умеренно континентальный с отчетливо выраженными сезонами года. Климат формируется под влияние следующих факторов: радиационный режим, географическое положение – в умеренном поясе на Восточной Европейской равнины. Сравнительно небольшая протяженность с севера на юг и с запада на восток.

Самый солнечный период с апреля до августа.

Небольшие воздействия на климат оказывает западных воздушных течений.

В зимний период западные и юго-западные потоки воздуха приносят потепление. В теплый период, когда эти воздушные массы образующиеся над территорией, понижают температуру и приносят дожди.

В холодное время влияние воздушного течения от антициклона, вызывает морозную погоду. В теплое время года приносят теплую и ясную погоду. Во все сезоны, над территорией Старокулаткинского района, может проникнуть сухой, холодный, арктический воздух с Севера. Он приносит морозную погоду зимой и прохладную погодой летом. Весной и осенью северный воздух формируют заморозки. Так же весной в наш район могут поступать теплые и сухие воздушные массы с юго-востока. Эти ветры приносят засухи, нанося большой вред сельскому хозяйству.

Характер подстилающей поверхности влияет на скорость ветра, на влажность, температуру воздуха, от чего зависит местный климат и микроклимат.

Почвы.

Почвенный покров Старокулаткинского района состоит из следующих основных типов почв: чернозем, серых лесных, дерновоподзолистых, пойменных, болотных.

Наиболее распространенные черноземные почвы, которые сформировались под воздействием степной растительности.

В них образуется прочная комковито-зернистоая структура. Они накапливают много растительных веществ, легко пропускают влагу и воздух.

Черноземы занимают 63% всего почвенного покрова сельскохозяйственных угодий района. На втором месте по распространению стоят серые лесные почвы. Они являются как бы переходной формой от подзолистых почв к черноземом, но отличаются от них. Эти почвы занимают 23% почвенного покрова района. На третьем месте стоят дерново- карбонатные почвы (5%). Эти почвы приурочены к выходам на древнюю поверхность мергелей и мела. Дерново – карбонатные почвы района представляют собой черноземовидные, маломощные образование, часто щебнистые.

Они формируются в хвойных лесах с разреженным древостоем, когда обеспечивается проникновение солнечных лучей на поверхность Земли. Своеобразные условия почвообразования создаются в речных поймах, которые во время размывов затопляются водой. Здесь воздействия преобладающей травяной луговой растительности.

Водные ресурсы.

По территории Старокулаткинского района протекают реки: Кулатка, Терешка, Мостяк, Избалык, и др. мелкие речки, имеются 10 искусственных водоемов. В них водятся щука, карп, окунь, головня, толстолобик. Кроме того, по району насчитывается 94 родника.

Старокулаткинский район богат пресными водами. Около Куштау имеются большие запасы пресной воды, обеспечивающие пресной водой районный центр села Новая Кулатка, Усть – Кулатка, Радищевский район до поселка Октябрьский.

Терешка – правый приток реки Волги. Общая длина 273,7 км, в пределах области длина 174,6 км. Истоки западнее с. Верхняя Терешка Старокулаткинского района, на отметках около 240 м. впадает в реки г.Вольска. падение русла на 220 м. в пределах Ульяновской области имеет 39 притопов: 19 левых и 20 правых. Питание смешанное.

Половодье в апреле. Глубина реки Кулатка в среднем течение 0,5 – 1,5 м, ширина 10 – 20 м. долина ассиметричное, с одной надпойменной террасой. Используется для водоснабжение и полива сельскохозяйственных культур. Ледостав устанавливается в начале второй декады ноября. Вскрытия рек происходит в первой декаде апреля. Средняя продолжительность весеннего ледохода – до 5 дней.

В последние годы наблюдается сильное загрязнение рек, что требует незамедлительного проведение комплекса охранных мероприятий.

На территории Старокулаткинского района имеется республиканский зоологический заказник.

Заказник создан на основании постановления Совмина РСФСР № 14 от 6.12.84 г, решением Ульяновского облисполкома № 262 от 30.06.83 г. и приказом Главохоты РСФСР № от 28.01.84 г. по согласованию с Госпланом РСФСР. Поволжье о заказнике «Старокулаткинский» утверждено приказом Главохоты РСФСР от 28.01.85 г. в дальнейшем срок заказа будет определен после принятия Закона об охоте и охотничьем хозяйстве.

Заказник расположен в южной части Старокулаткинского и юго – восточной части Павловского районов на площади,166 тыс.га. из них 338 га (1,7%) составляют сенокосы, 3191 тыс.га (15,81%) – выгоны, 11479 тыс.га (56,9%) – пашни, итого: сельскохозяйственных угодий 15008 тыс.га; 0,220 тыс.га (1,1) – пески, 0,147 тыс.га (6%) – кустарники; всего открытых угодий 15375 тыс.га (76,2%). Леса занимают 3868 тыс.га (19,3%), под водой 0,069 тыс.га (0,3%), прочие земли составляют 0,854 тыс.га (4,2%). Преобладание открытых угодий и малая обводненность территории определяют современный состав флоры и фауны.

Заказник находится на Приволжской возвышенности, местность здесь холмистая с высотами 170 – 350 м над уровнем моря. В южной части заказника находится гора Золотая (340 м над уровнем моря). Рыхлые меловые породы легко размываются, поэтому многие склоны обнажены. На горе Золотой почвы суглинистые, супесчаные, щебневатые, слой гумуса незначителен, местами отсутствует, растительность сильно выбита скотом. Протекающие по заказнику – Кулатка, Мостяк, Избалык с притоками – большей частью мелководны, часто пересыхают летом, на них бывают ливневые паводки. Озер нет, прудов мало. Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 5 до 35 метров, дебит их невелик, качество хорошее.

Растительность.

Для Старокулаткинского района характерна лесостепная растительность.

Леса в основном смешанные, сосново – широколиственные, лиственные.

Основными породами в лесах Старокулаткинского района являются: сосна обыкновенная, встречается и сосна меловая, дуб обыкновенный, липа мелколистная, береза повислая, вяз шершавый, тополь белый, виды ивы, клен американский, осина.

Подлесок представлен кустарниками: вишней степной, бересклетом бородавчатым, лещиной обыкновенной, жималостью лесной, иногда встречается рябина и калина.

Характерные травянистые растения встречающиеся в наших лесах:

- земляника зеленая, земляника лесная, костяника, первоцвет весенний. Лабазник шестилепестной, касатик безлистный. В лесах встречаются грибы; маслята, опята, грузди, подгруздки, рыжики, волнушки и другие.

Степная растительность представлена преимущественно луговыми степями, но встречаются участки ковыльного и каменистых степей. Растительный покров степей образован преимущественно многолетними травами, хорошо приспособленными к сухому, жаркому и засушливому климату.

В луговых степях больше всего видов разнотравье: лобазник шестилепестный, шалфей остепнённый, чарбец Моршалла, чабрец обыкновенный, ветреница лесное и многие другие. Из злаков чаще всего встречаются кострец береговой, мятлик узколистный и другие.

В ковыльных степях наиболее характерными являются перистые ковыли, а степного разнотравья гораздо меньше.

Настоящие каменистые степи очень неоднородны, своеобразны и играют исключительную роль как место произрастания многих эндемичных , редкие и уязвимые степных видов.

Для большинства видов каменистых степей характерна высоко семенная продуктивность, быстрое вегетативное размножение, стойкость к водной эрозии, серебристое осушение, восковой полет, глубокая корневая система.

На каменистых степях встречаются такие растения, как пион тонколистый, льнянка меловая, зопник колючий, касатик низкий, лютик стоповидный, копеечник крупноцветковый, лук обманчивый и многие другие.

Луговая растительность .

Настоящие луга находятся в поймах рек. В нашем районе их не так много, обычно это злаково-разнотравные луга.

На лугах в основном произрастают кострец безостый, лисохвост луговой, мятник луговой, пырей ползучий, клевер гибридный, клевер луговой, люцерна серповидное, тмин, подмаренник северный, вербейник монетолистный, нивяник, таволга шестилепестное, лапчатка гусиное, овсяница луговое и многие другие.

Луговое разнотравье является самым полезным и любимым сеном для крупного рогатого скота.

В Старокулаткинском районе нет настоящих болот, но можно говорить о заболоченных участках, встречающиеся вблизи мелких речушек. А иногда маленький приток начинает заболачиваться.

Характерный для этих участков растениями являются:

- ива пепельная;

- болотный мирт;

-осока волосистоплодная;

- сабельник болотные;

- рогоз;

- камыш.

На некоторых начинающихся заболачиваться, участках изредка можно обнаружить девясил. Он пользуется большой популярностью у местного населения, как лекарство от многих заболеваний. Поэтому его выкапывают с корнем, что ведет к уменьшению его численности.

3. Изучение редких растений.

Изучая растительный мир нашего района, обращаем особенное внимание на редкие виды и виды, внесённые в Красную книгу. Мы проводим операцию «Сохраним цветы» (пион тонколистный, рябчик русский). Суть операции: более подробное изучение редких видов, доказать необходимость защиты этих видов

В последние годы изучение ценопопуляций редких и уязвимых видов становится всё более востребованным и актуальным. Мониторинг популяций редких видов позволяет выявить тенденции их развития и предложить меры по сохранению того или иного вида.

В связи с этим мы несколько лет проводим экскурсии по эколгической тропе проложенной на местах произрастания пиона тонколистного, с целью исследования этого вида.

В задачи исследований входило:

· выявление ареалов произрастания пиона тонколистного в Старокулаткинском районе;

· геохимические исследования почв, где произрастает пион тонколистный (PH почвы, содержание гумуса и тяжелых металлов в почве – Zn, Cu, Pb, Cd, Cr, Ni, Cs) и накопления тяжелых металлов в растении;

· проведение морфологических и популяционных наблюдений за пионом тонколистным в выделенных участках его произрастания;

· выявление экологического состояния растений, выработка предложений по его охране

Нами изучались ценопопуляции пиона узколистного, редкого и уязвимого вида, занесённого в Красные книги разного ранга (Красная книга РСФСР, 1988; Благовещенский и др., 1989; Красная книга Ульяновской области, 2005).

Биологическая характеристика вида. Пион узколистный (тонколистный) Paeonia tenuifolia L. – травянистое растение, высотой 20-60 см. с шишковидно-утолщёнными клубневидными корнями. Листья дважды-тройчаторассечённые, доли листьев (листочки) линейно-нитевидные, цельнокрайние. Стебель цилиндрический, гладкий. Цветки чашевидные, крупные, около 6-8 см. в диаметре, чаще немахровые, ярко-красной или тёмно-пурпурной окраски.

Плоды состоят из 2-3, реже 4-5 листовок, густо войлочно-опушённых пурпурными волосками. Семена небольшие, буро-чёрные, блестящие, в пределах 1см. Цветение растений наступает в природных условиях и культуре на 4-ый год жизни, в апреле-мае (Флора Европейской части СССР, 1989; Губанов и др., 2004).

Пион тонколистный - паннонско-восточноевропейский степной вид (Носова, 1973). В Ульяновской области вид встречается в южных районах (Благовещенский, Раков, 1994), где находится на северо-восточном пределе своего распространения и встречается на пониженных участках холмистых ландшафтов Поволжских гор в ковыльно-типчаково-разнотравных и луговых степях, по долинам между меловых холмов и по днищам балок на шлейфах выноса карбонатов и ионов кальция, на богатых перегнойно-карбонатных почвах (Масленников, 1995, 2005). Часто здесь пион тонколистный можно встретить по опушкам байрачных или нагорных лесов, где он находит для себя наилучшие условия для существования.

Исследовательская часть. Исследования пиона тонколистного проводились по стандартным методикам (Шенников, 1964, и др.). При прохождении маршрута, выбирались типичные участки с крупными популяциями пиона узколистного. В них по общепринятым методикам закладывались геоботанические площадки, на которых определялись геоботанические особенности и ценопопуляционные характеристики.

Нами было изучено две ценопопуляции пиона тонколистного. Ценопопуляция близ села Бахтеевка находится на опушке нагорного сосново-дубового леса, занимающего вершину мелового холма. Довольно широкое расселение здесь P. tenufolia объясняется достаточно большим содержанием карбонат-ионов и ионов кальция в почве, хорошей влажностью (недалеко находится пруд), а также общим комплексом лесостепных условий, благоприятных для пиона. Ценопопуляция находящаяся вблизи села Старое Зелёное приурочена к ковыльно-типчаковой степи, развитых на перегнойно-карбонатных почвах. Присутствие карбонатов и ионов кальция необходимо для нормального существования данного вида. Это подтверждается тем, что на отдельных возвышенных участках, в переходных зонах от среднего к высокому плато Приволжской возвышенности, где меловые породы, перекрываются маломощным чехлом песчаных палеогеновых пород, пион тонколистный отсутствует, но всё же иногда встречаются одиночные растения этого вида. Оказалось, что все они растут на местах старых кротовин и сурчин, то есть там, где животными на поверхность вытолкнуты карбонатные породы и, по-видимому, этого достаточно для роста и развития растений.

При исследовании ценопопуляции пиона тонколистного за счётную единицу нами была принята отдельная особь.

Результаты исследования плотности.

Для изучения плотности пиона тонколистного нами было заложено шесть пробных площадок – по 1кв.м. (по три площадки в различных популяциях).

В окрестностях с. Бахтеевки средняя плотность пиона тонколистного – 4 особи/м2, близ с. Старое Зелёное – 8 особей/м2. Таким образом, средняя плотность пиона тонколистного (в двух ценопопуляциях) – 5 особей/м2.

Для изучения геоботанических особенностей ценопопуляци пиона были заложены две площадки 10х10 кв. м.

Таблица 1. Взаимосвязь проективного покрытия и обилия P. tenufolia в ценопопуляции вблизи села Бахтеевка (далее площадка №1).

| № площадки | Проективное покрытие | обилие P. tenufolia |

| 1 | 30% | Sp |

| 2 | 70% | Sp |

| 3 | 50% | Sp |

Таблица 2. Взаимосвязь проективного покрытия и обилия P. tenufolia в ценопопуляции вблизи села Старое Зелёное (далее площадка №2).

| № площадки | Проективное покрытие | обилие P. tenufolia |

| 1 | 80% | Об.1 |

| 2 | 40% | Об.1 –Sp. |

| 3 | 60% | Об.1 |

Оценивая степень обилия вида, мы отметили, что на всех пробных площадках (10х10 кв. м) в первой ценопопуляции вид встречается спорадически и проективное покрытие площадки растительностью не влияет обилие пиона тонколистного. Аналогично и для второй ценопопуляции, хотя обилие пиона там больше, что связано с меньшей антропогенной нарушенностью экотопа. Проективное покрытие варьировалось в пределах 30 – 80% на площадке № 1; 40 – 80% на площадке № 2. произошло лишь небольшое снижение обилия пиона при снижении проективного покрытия на второй площадке, так что можно сделать предположение, что пион тонколистный является ценофилом, то есть предпочитает боле или менее сомкнутые сообщества.

В разных ценопопуляциях характер сообществ, в которых встречается пион, сильно отличается. На геоботанической площадке № 1(в окрестностях с. Бахтеевка) нами был определён тип сообщества как кострецово-разнотравное. Здесь, кроме пиона тонколистного встречаются: марьянник серебристо-хохлатый, душица обыкновенная, полынь австрийская, молочай полумохнатый, подмаренник красильный, желтушник серый, вероника седая, типчак, кострец береговой, полынь горькая, подорожник средний, василистник светлый, ленец бесприцветниковый, осока ранняя, таволга обыкновенная, лютик многоцветковый, жабрица порезниковая, тысячелистник благородный, подмаренник северный, подмаренник русский, винцетоксикум степной, герань кровяно-красная, синяк обыкновенный, тимофеевка степная, короставник полевой, астрагал эспарцетный, адонис весенний, дрок красильный, буквица лекарственная, вероника Жакена, щебрушка полевая, ирис безлистный, пупавка светло-желтая, песчанка темъянолистная, кровохлёбка лекарственная, ракитник русский.

Геоботаническая площадка №2 (в близи с. Ст. Зеленое) беднее по своему растительному составу, так как ценопопуляция пиона приурочена к ковыльно-типчаковой степи, для которой не характерно большое разнообразие видов. Тип сообщества можно определить как ковыльно-типчаково-пионово-разнотравное. Совместно с пионом тонколистным здесь произрастают: ковыль перистый, адонис весенний, типчак, тимофеевка степная.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что виды повторяющиеся на геоботанических площадках являются верными для пиона узколистного, то есть служат индикаторами условий, подходящих для произрастания пиона тонколистного.

В обоих популяциях расположенных на совершенно разных местах и на разных сообществах встречаются: адонис весенний, типчак, тимофеевка степная. Следовательно, это сопутствующие для пиона тонколистного виды. Кроме того, следует отметить, что в популяции, где разнообразие видов велико, обилие пиона меньше, а в бедной видами ковыльно-типчаковой степи – больше.

Таим образом, можно сделать выводы, что пион тонколистный является ценофилом и предпочитает более или менее сомкнутые сообщества. Он характерным видом и для ковыльно-типчаковых степей и для опушек сосново-дубовых лесов. Но постоянное неблагоприятное воздействие на популяции пиона со стороны человека, приводит к сокращению численности особей, что хорошо видно на примере 1 популяции, расположенной в антропогенно трансформированном сообществе на старом заброшенном поле. Неблагоприятное воздействие выражается в уплотнении почвы, которое происходит при выпасе скота; массовое уничтожение пиона идёт во время цветения (вырывают для букетов), а также пион часто выкапывают, для выращивания в садах. Поэтому необходимо слежение за состоянием популяций пиона и ограничение хозяйственной деятельности человека в местах его произрастания, так как этот вид занесён в Красную книгу России (1988) и Ульяновской области (2005). Возможно объявление некоторых особо ценных участков памятниками природы. Необходимо также вести разъяснительную работу с населением, для предотвращения уничтожения вида.

Самой главной причиной резкого сокращения вида Пиона тонколистного является антропогенное воздействие, что ведет к обеднению флоры вообще.

Изученные на северо-восточной границе ареала ценопопуляции пиона тонколистного находятся в окрестностях села Бахтеевка и села Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской области.

Для ценопопуляции №1 пиона вблизи с. Бахтеевка вмещающим сообществом является кострецово-разнотравная степь, развитая вдоль опушки сосново-дубового леса.

Ценопопуляция №2, расположенная недалеко от села Старое Зелёное ,произрастает в ковыльно-типчаково-разнотравной степи.

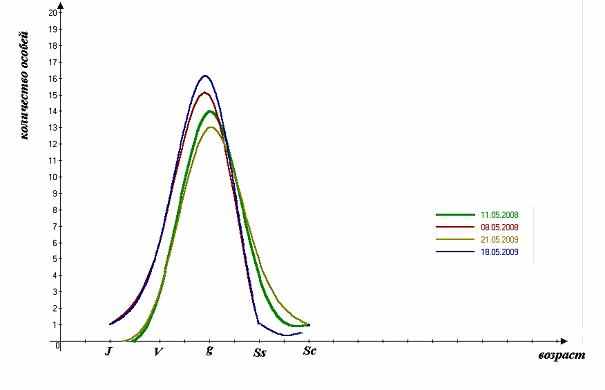

Заложение пробных учетных площадей в этих популяциях и сообществах, проведенное по стандартным методикам показало, что по уровню организации все изученные нами популяции являются полночленными. Изучение в течение 2008-2009 гг. возрастного состава этих ценопопуляций позволило сделать несколько обобщений касающихся их эколого-биологического состояния.(см.1,2,3,4,)

Возрастной состав нормальных ценопопуляций характеризуется определенным соотношением возрастных групп, поэтому изучение возрастного состава во многом характеризует общее состояние ценопопуляции. Возрастной состав определяется по стандартным методикам количественных соотношений возрастных групп особей (Шенников, 1964).

Согласно соотношению возрастных состояний отраженных в приводимых ниже таблицах и схемах по классификации Боденхеймера (Боденхеймер, 1938 цит. по Злобину, 1989), рассмотренная нами ценопопуляция №2 близ с. Старое Зеленое является стационарной, т.е. с естественным соотношением особей разных возрастных групп (см. таблицы 3, 4 и диаграммы 3, 4).

Ценопопуляция № 1 близ села Бахтеевка тоже стационарная, но имеющая тенденцию при развитии неблагоприятного комплекса факторов стать сокращающейся, так уже сейчас в ней наблюдается сдвиг в сторону увеличения численности зрелых и старческих особей, поэтому при усилении антропогенных нагрузок данная ценопопуляция может стать неустойчивой (см. таблицы 1, 2 и диаграммы 1,2)

СООТНОШЕНИЕ ВОЗРАСТНЫХ СОСТОЯНИЙ ПИОНА ТОНКОЛИСТНОГО В ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ №1. 11.05.2008 год. Таблица№3

| № | J | V | G | SS | Se | Всего особей | |||||

| авс | % | авс | % | авс | % | авс | % | авс | % | авс | |

| 1 | | | | | 3 | 75 | 1 | 25 | | | 4 |

| 2 | | | 2 | 8,6 | 4 | 57.1 | 1 | 14,29 | | | 7 |

| 3 | | | 1 | 20 | 3 | 60 | 1 | | | | 5 |

| 4 | | | | | 1 | 50 | | | 1 | 50 | 2 |

| 5 | | | | | 3 | 75 | 1 | 25 | | | 4 |

| | | | 3 | 13,63 | 14 | 63,63 | 4 | 18,18 | 1 | 4,55 | 21 |

Диаграмма №1

График №1

СООТНОШЕНИЕ ВОЗРАСТНЫХ СОСТОЯНИЙ ПИОНА ТОНКОЛИСТНОГО В ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ №2. 08.05.2008 год. Таблица №4

| № | J | V | G | SS | Se | Всего особей | |||||

| авс | % | авс | % | авс | % | авс | % | авс | % | авс | |

| 1 | 1 | 16,7 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | | | | | 6 |

| 2 | | | 1 | 25 | 3 | 75 | | | | | 4 |

| 3 | | | | | 4 | 66,7 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 6 |

| 4 | | | 2 | 40 | 3 | 60 | | | | | 5 |

| 5 | | | 1 | 33.3 | 2 | 66,7 | | | | | 3 |

| | 1 | 4,17 | 6 | 25 | 15 | 65,5 | 1 | 4,17 | 1 | 4.17 | 24 |

Диаграмма №2

График №2

СООТНОШЕНИЕ ВОЗРОСТНЫХ СОСТОЯНИЙ ПИОНА ТОНКОЛИСТНОГО В ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ №1.21.05.2009 год. Таблица №5

| № | J | V | G | SS | Se | Всего особей | |||||

| авс | % | авс | % | авс | % | авс | % | авс | % | авс | |

| 1 | | | | | 2 | 50 | 2 | 50 | | | 4 |

| 2 | | | 1 | 14,29 | 4 | 57.14 | 2 | 28.57 | | | 7 |

| 3 | | | 2 | 40 | 3 | 60 | | | | | 5 |

| 4 | | | | | 1 | 50 | | | 1 | 50 | 2 |

| 5 | | | | | 3 | 75 | 1 | 25 | | | 4 |

| | | | 3 | 13,36 | 13 | 59,09 | 5 | 22,73 | 1 | 4,55 | 22 |

Диаграмма №3

График №3

СООТНОШЕНИЕ ВОЗРОСТНЫХ СОСТОЯНИЙ ПИОНА ТОНКОЛИСТНОГО В ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ №2. 19.05.2009 год. Таблица №6

| № | J | V | G | SS | Se | Всего особей | |||||

| авс | % | авс | % | авс | % | авс | % | авс | % | авс | |

| 1 | | | 3 | 50 | 3 | 50 | | | | | 6 |

| 2 | | | 1 | 25 | 3 | 75 | | | | | 4 |

| 3 | | | | | 4 | 66.7 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 6 |

| 4 | | | 1 | 20 | 4 | 80 | | | | | 5 |

| 5 | 1 | | 1 | 33,3 | 2 | 67.7 | | | | | 4 |

| | 1 | 4 | 6 | 24 | 16 | 64 | 1 | 4 | 1 | 4 | 25 |

Диаграмма №4

График №4

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК СООТНОШЕНИЙ ВОЗРОСТНЫХ СОСТОЯНИЙ ПИОНА ТОНКОЛИСТНОГО В РАЗНЫХ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯХ В РАЗНЫЕ ГОДА. График №5

Из обобщающего графика 1 видно, что на в ценопопуляции №1 за последний год количество субсенильных особей увеличилось. Это может свидетельствовать о том, что из года в год происходит возрастание количества старческих особей, а количество ювенильных особей не увеличивается. Это также подтверждает то, что у данной популяции при возрастании антропогенных воздействий может произойти сокращение численности. На этом участке в настоящее время идет прогон колхозного стада и происходит достаточно заметное выбивание пиона.

Ценопопуляцию №2 по соотношению возрастных состояний можно считать стационарной. Видно, что графики почти совпадают, т.е. за эти годы особых изменений не произошло, хотя эта площадка заложена недалеко от автотрассы. Вытаптывание и перевыпас скота в этой ценопопуляции не отмечен.

Плотность популяций является значимым показателем, и ее изменение также служит показателем её состояния.

Таблица 7

Средняя плотность изученных ценопопуляций в 2008-2009 гг.

-

№ ценопопуляции

Средняя плотность

в 2008 г. (особей/м2)

Средняя плотность в 2009 г. (особей/м2)

№1 близ с. Бахтеевка

4,4

4,4

№2 близ с. Старое Зеленое

4,8

5

Плотность изученных популяций за последние два года практически не изменилась (см. таблицу 5), что может свидетельствовать о достаточной устойчивости пиона тонколистного к умеренным антропогенным нагрузкам.

На наш взгляд, в Старокулаткинском районе главной причиной ухудшения состояния изученных ценопопуляций пиона тонколистного является экстенсивное антропогенное воздействие, выражающееся как в бессистемном сборе цветущих растений, так и в организуемых местным населением сильных весенних пожарах степей и перевыпасе скота, что ведет к выпадению пиона из состава степных сообществ.

Выводы: Таким образом, ребята учатся, трепетно относится к живым организмам, к растениям.

Они изготавливают знаки, скворечники, кормушки. Так весной отдельно собираются пластиковые, стеклянные, железные бутылки, банки и вывозятся на тракторе в свалку. Убирая территорию, экологический патруль следит за тем, чтобы не жгли весной листву деревьев, т.к. много жизни содержит почва – семена растений, личинки насекомых. В нашем Старокулаткинском районе жители осведомлены о том, что эти растения занесены в Красную книгу России (1988) и Ульяновской области (2005).ведется разъяснительная работа с поселением, в основном в школах и техникуме.

ЛИТЕРАТУРА

Благовещенский В. В., Раков Н. С., Шустов В. С. Редкие и исчезающие растения Ульяновской области.-Саратов: Приволжское кн.издательство, 1989.-195 с.

Благовещенский В. В., Раков Н. С. Конспект флоры высших сосудистых растений Ульяновской области // Природа Ульяновской области. – Ульяновск, 1994. –Вып.2.-114с.

Губанов И. А., Киселева К. В., Новиков К. С., Тихомиров В. Н. Иллюстрированный определитель растений Средней России. – М., 2004. – 520с.

Злобин Ю.А. Принципы и методы изучения ценотических популяций растений. – Казань, 1989. – 146 с.

Красная книга РСФСР. Растения. - М.: Росагропромиздат, 1988.- 590 с.Красная книга Ульяновской области (растения). - Ульяновск: УлГУ, 2005.- Т.2. - 220 с.

Масленников А.В. О распространении и экологии Paeonia tenuifolia L. на центральной части Приволжской возвышенности // Флора центральной России (Материалы Российской конф. 1-3 февраля 1995г.) - Москва, 1995.- С. 93 - 94.

Масленников А.В. Пион тонколистный //Красная книга Ульяновской области с.41 – 42.

Носова Л.М. Флоро-географический анализ северной степи Европейской части СССР.- М.: Наука, 1973.- 187 с.

Флора европейской части СССР. – Т. VIII. – Л.: Наука, 1989. – 412 с.

Шенников А.П. Введение в геоботанику.- Л.: изд-во Ленингр. Ун-та, 1964.- 448 с.Шенников А.П. Введение в геоботанику. – Ленинград, 1964. – 447 с.

АВТОРЕФЕРАТ

Совсем недавно мы очень редко слышали такие термины, как экологическая обстановка, экологическая катастрофа, сейчас мы являемся свидетелями экологических катастроф часто ведущих к гибели людей, животных, растений, нарушению баланса в природе. «всё меньше окружающей природы ,всё больше окружающей среды». А та окружающая среда оказывает ежедневное влияние на наш организм, И чтобы не было отрицательного влияния человека на природу, мы учителя, должны обучать детей жить по экологическим меркам. Проблема экологического воспитания - одна из важнейших задач совершенного общества это условия дальнейшего его выживания резкое ухудшение и изменение экологической обстановки во многих регионах нашей страны ставит решение проблемы экологического образования и формирования бережного отношения к природе, рационального использования её богатств, в разряд первостепенных.

Образовательное учреждение – одно из важнейших звеньев экологического воспитания. Всем надо научиться правильно, пользоваться законами экологии, её положениями, терминами.

В нашем техникуме экологическое воспитание учащихся проводится на основе изучения регионального компонента на уроках биологии и на внеаудиторных занятиях.

С целью проведения таких занятий был организован кружок по изучению биологии и экологии родного края.

Содержание работы кружка

- Исследования родников.

Обучая биологии, мы с ребятами проводим экскурсии по родному краю, собираем сведения о людях села, изучаем флору и фауну, проводим операции «Живи родник», «Муравей», «Сохрани цветы».

Студенты техникума заинтересованы в изучении природы и истории родного края. В наших сёлах живут татары и чуваши – народы тюркской группы. В географических названиях нашей области отразилась особенность национального состава населения.

Татарские названия:

«мулловка» - изобилие

«чердокли» - дом, ограждения, место

«ташла» - каменистый

«симбирск» - имя татрского хана симбира

Чувашские названия:

«Инза» - дальний

«Мелкес» - выселок

В нашим подсчётам Старокулаткинском районе приблизительно 94 родника. Весной каждый год проводим операцию «Живи родник» - очищаем, огораживаем территорию родников. Каждая организация в сёлах ответственна за охрану и очистку родников. Экология состояния родников по сведениям СЭС соответствуют ГОСТу.

Территория крупных родников ограждена. Химические, бактериолгические анализы в норме. Был сделан анализ воды в роднике около машинно-тракторных мастерских СПК «Бахтеевский».

Результаты анализа приведены в данной работе.

Для воспитания экологической грамотности мы проводим различные исследовательские работы. Например, в рамках недели биологии, проводимой в апреле 2008 года, мы с группой студентов, изучив специальную литературу, основываясь на свои наблюдения, составили экологическую характеристику Старокулаткинского района. Привожу сокращённые данные.

Старокулаткинский район находится на 52 42 00 с.ш. и 47 36 00 в.д.

Старокулаткинский район образован в июле 1928 году, решением Президента ВЦИК в составе Кузнецкого округа Саратовской губернии. 19.01.1946 г. район был включен в состав Ульяновской области. Территория района 1180 км2 из них лесной фонд 35 тыс.га. сельхоз угодил 72,6 тыс.га. площадь похотных земель 57, 8 тыс.га. Численность населения по последним данным 19713 чел. Крупные села Средняя Терещка, Старый Мостяк, Старый Атлаш.

Территория Старокулаткинского района лежит в пределах лесостепной зоны, более возвышенные участки, заняты смешанным лесом с преобладанием лиственных пород, понижения разнотравно-типчаковой ассоциацией, по днищам балок и в поймах рек разнотравно-злаковой ассоциацией.

В геологическом отношении территория сложена породами, представленными толщами опок и опоквидных песчаников. Они вырываются на крупных склонах оврагов видимой мощностью до 6-8 метров светло-желтых и серых цветов.

Рельеф

Рельеф на территории Старокулаткинского района характеризуется глубокими местными базисами эрозии, средней расчлененностью оврагов (среднее расстояние между оврагами составляет 800 метров). Рост овражной сети отличается очень сильной интенсивностью, анализу аэрофотосъемки и наблюдение местных жителей показывают, что действующие овраги растут в среднем по 3-4 метра в год.

Климат.

Климат Старокулаткинского района умеренно континентальный с отчетливо выраженными сезонами года. Самый солнечный период с апреля до августа.

Небольшие воздействия на климат оказывает западных воздушных течений.

В зимний период западные и юго-западные потоки воздуха приносят потепление. В теплый период, когда эти воздушные массы образующиеся над территорией, понижают температуру и приносят дожди.

В холодное время влияние воздушного течения от антициклона, вызывает морозную погоду. В теплое время года приносят теплую и ясную погоду. Во все сезоны, над территорией Старокулаткинского района, может проникнуть сухой, холодный, арктический воздух с Севера. Он приносит морозную погоду зимой и прохладную погодой летом. Весной и осенью северный воздух формируют заморозки. Так же весной в наш район могут поступать теплые и сухие воздушные массы с юго-востока. Эти ветры приносят засухи, нанося большой вред сельскому хозяйству.

Характер подстилающей поверхности влияет на скорость ветра, на влажность, температуру воздуха, от чего зависит местный климат и микроклимат.

Почвы.

Почвенный покров Старокулаткинского района состоит из следующих основных типов почв: чернозем, серых лесных, дерновоподзолистых, пойменных, болотных.

Наиболее распространенные черноземные почвы, которые сформировались под воздействием степной растительности.

Черноземы занимают 63% всего почвенного покрова сельскохозяйственных угодий района. На втором месте по распространению стоят серые лесные почвы. Они являются как бы переходной формой от подзолистых почв к черноземом, но отличаются от них. Эти почвы занимают 23% почвенного покрова района. На третьем месте стоят дерново- карбонатные почвы (5%). Эти почвы приурочены к выходам на древнюю поверхность мергелей и мела. Дерново – карбонатные почвы района представляют собой черноземовидные, маломощные образование, часто щебнистые.

Водные ресурсы.

По территории Старокулаткинского района протекают реки: Кулатка, Терешка, Мостяк, Избалык, и др. мелкие речки, имеются 10 искусственных водоемов. В них водятся щука, карп, окунь, головня, толстолобик. Кроме того, по району насчитывается 94 родника.

Старокулаткинский район богат пресными водами.

Терешка – правый приток реки Волги. Общая длина 273,7 км, в пределах области длина 174,6 км. Истоки западнее с. Верхняя Терешка Старокулаткинского района, на отметках около 240 м. впадает в реки г.Вольска. падение русла на 220 м. в пределах Ульяновской области имеет 39 притопов: 19 левых и 20 правых. Питание смешанное.

Половодье в апреле. Глубина реки Кулатка в среднем течение 0,5 – 1,5 м, ширина 10 – 20 м. долина ассиметричноя, с одной надпойменной террасой. Ледостав устанавливается в начале второй декады ноября. Вскрытия рек происходит в первой декаде апреля. Средняя продолжительность весеннего ледохода – до 5 дней.

В последние годы наблюдается сильное загрязнение рек, что требует незамедлительного проведение комплекса охранных мероприятий.

На территории Старокулаткинского района имеется республиканский зоологический заказник. ( В работе указаны номера приказов о создании заказника)

Заказник расположен в южной части Старокулаткинского и юго – восточной части Павловского районов на площади,166 тыс.га. из них 338 га (1,7%) составляют сенокосы, 3191 тыс.га (15,81%) – выгоны, 11479 тыс.га (56,9%) – пашни, итого: сельскохозяйственных угодий 15008 тыс.га; 0,220 тыс.га (1,1) – пески, 0,147 тыс.га (6%) – кустарники; всего открытых угодий 15375 тыс.га (76,2%). Леса занимают 3868 тыс.га (19,3%), под водой 0,069 тыс.га (0,3%), прочие земли составляют 0,854 тыс.га (4,2%). Преобладание открытых угодий и малая обводнённость территории определяют современный состав флоры и фауны.

Заказник находится на Приволжской возвышенности, местность здесь холмистая с высотами 170 – 350 м над уровнем моря. В южной части заказника находится гора Золотая (340 м над уровнем моря). Рыхлые меловые породы легко размываются, поэтому многие склоны обнажены. Протекающие по заказнику – Кулатка, Мостяк, Избалык с притоками – большей частью мелководны, часто пересыхают летом, на них бывают ливневые паводки. Озер нет, прудов мало. Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 5 до 35 метров, дебит их невелик, качество хорошее.