Акулич Владимир Алексеевич. Вконце этой страницы есть переход на еще одну персональную страницу, где есть подробная биография

| Вид материала | Биография |

| Валютный кризис На страничке лектора есть интервью на эту тему. Демографический кризис |

- Под звездным пологом ко мне свой лик склоняют, 5555.9kb.

- Лекция 17. Александр Николаевич Островский. «Луч света в темном царстве», 124.8kb.

- Выводы для практики литература, 148.88kb.

- Заседания, 547.68kb.

- Арриан «Индия» Глава, 703.25kb.

- 1. «Цветы в преданиях», 25.23kb.

- Л. Филатова А. В. Грезнева на собрании трудового коллектива, посвященном началу, 326.07kb.

- Конкурс сочинений «Будь здоров!», 356.13kb.

- Человек природный, или природа человека I. Полная порочность, 119.89kb.

- Экхарт Толле Практика “The Power of Now”, 1369.22kb.

Валютный кризис – это ситуация, когда происходит обвал обменного курса национальной валюты вне объявленного ранее коридора согласно Основным направлениям денежно-кредитной и валютной политики.

Для отличника. Является ли необходимым условием функционирования национальной экономики наличие собственной национальной валюты?

| Более 40 стран в мире не имеют собственных национальных валют. Часть из этих стран, такие как Панама, Пуэрто-Рико, Гаити, и др. пользуются долларом США, другая часть – пользуется региональными валютами (16 стран еврозоны – евро, 14 африканских стран – франк, 8 стран Карибского бассейна – карибский доллар). Самоа, Гаити, Гуам, Панама, Пуэрто-Рико – используют доллар США. Ангилья, Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика, Монтсеррат, Сент - Винсент и Гренадины, Сент - Китс и Невис, Сент – Люсия – Восточно-карибский доллар. Бенин, Буркина - Фасо, Кот дивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Того – Франк КФА ВСЕАО. Габон, Камерун, Конго, Центрально - Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Южная Африка – Франк КФА ВЕАС Источник: -money.org/nacionalnie_valiutnie_simvoli_marketiva.phpl |

Согласно теории оптимальных валютных зон Р. Манделла, которого называют отцом «евро», небольшим странам, которые граничат с региональными валютными зонами становится невыгодным сохранять собственные национальные валюты. Именно в такую ситуацию попала Беларусь с созданием зоны евро. И эта невыгодность сохранения национальной валюты будет нарастать по мере расширения этой зоны.

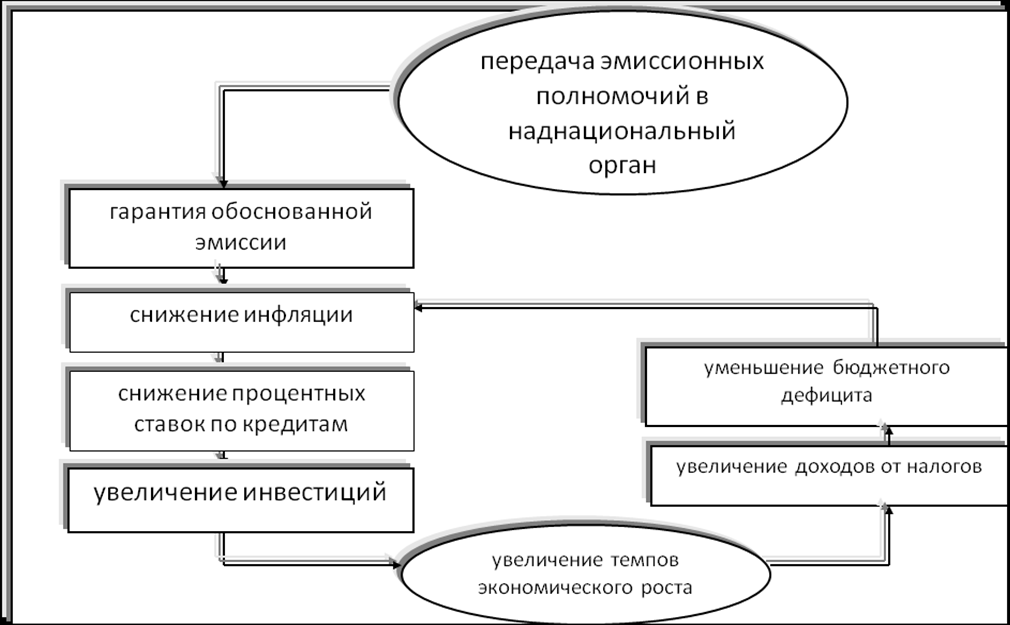

Главная устойчивая выгода от введения в регионе единой валюты заключается в запуске механизма устойчивого экономического роста, который схематично изображен на рисунке ниже.

Рис. Механизм устойчивого экономического роста при переходе страны на региональную валюту

Кроме потери выгод (упущенных возможностей) при сохранении собственной национальной валюте и при отказе от присоединения к региональной валютной зоне, важно также учитывать прямые потери от необходимости содержания относительно больших золотовалютных резервов, часть из которых не приносит никакого дохода и фактически является омертвленным капиталом, который забран у экономики и не работает на нее, а также прямые потери от расходования золотовалютных резервов на поддержание стабильного курса этой собственной национальной валюты по отношению к ведущим мировым валютам в период нарастания кризисных явлений в мировой экономике в целом и в этом регионе в частности, или в условиях спекулятивной атаки на эту национальную валюту, если она является хоть частично конвертируемой за пределами территории своей страны. Пример. В 2009 г. в условиях влияния мирового финансово-экономического кризиса в Беларуси начали распространяться слухи о скорой девальвации белорусского рубля. В этих условиях был спровоцирован повышенный спрос на доллары и евро, в результате которого в отдельные месяцы 2009 г. спрос со стороны населения на иностранную валюту превышал предложение на $500-900 млн. Эту сумму Нацбанку приходилось сплачивать из золотовалютных резервов, а на их восстановление – привлекать внешние кредиты. В результате вырос внешний долг страны, но также немаловажно, что были израсходованы значительные средства в несколько млрд. долларов, на которые можно было построить несколько новых достаточно крупных предприятий, создать рабочие места, увеличить налоговые поступления, усилить базу для социальной поддержки населения. Но в итоге фактически эти средства были просто проедены.

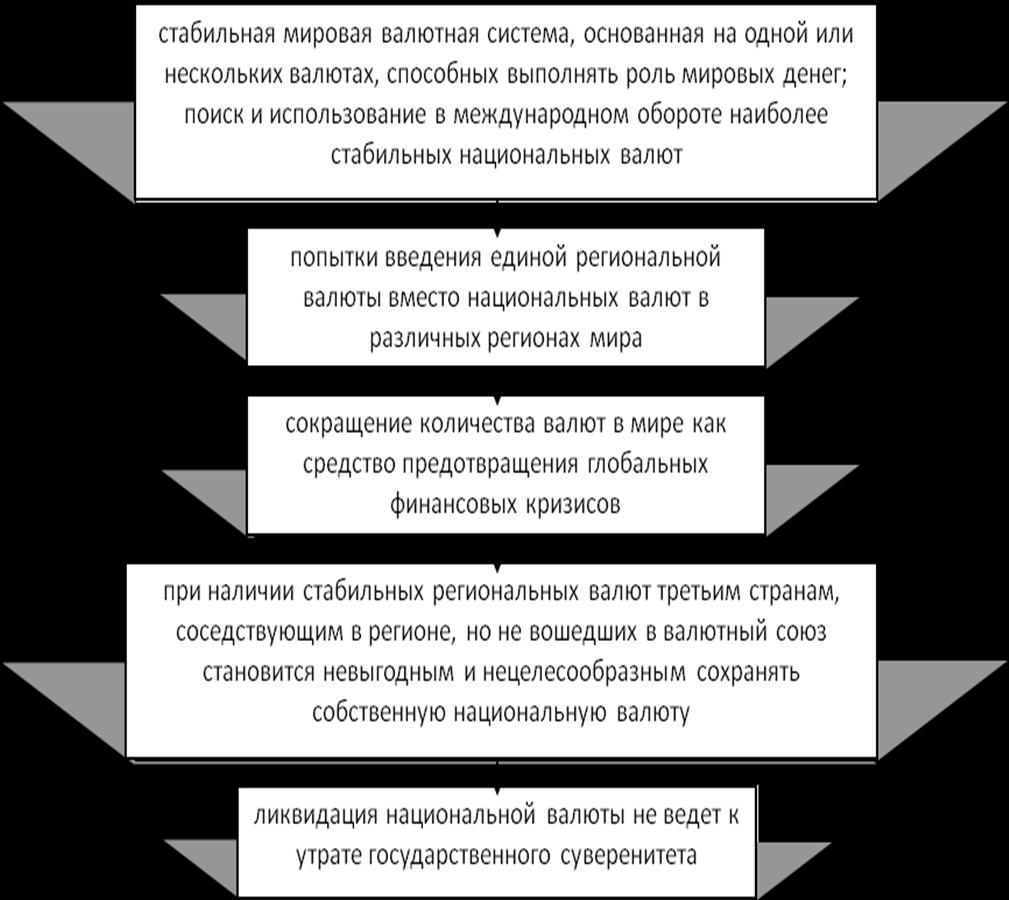

Ставка в валютной политике на сохранение собственной национальной валюты противоречит тенденциям развития мировой валютной системы. В последние десятилетия почти на всех континентах – в Северной Америке, в Южной Америке, в Азии, в Африке – страны предпринимают попытки ввести собственные региональные валюты. Другое дело, что не у всех получается. Получилось пока это сделать только в Европе.

Для отличника. При наличии стабильных региональных валют третьим странам, соседствующим в регионе, но не вошедших в валютный союз становится невыгодным и нецелесообразным сохранять собственную национальную валюту. Причем, чем более отсталой экономикой владеет государство, тем сложнее и дороже становится поддерживать свою национальную валюту. Так как необходимо затрачивать валютные резервы для поддержания стабильного курса национальной валюты, но самое главное не удается справиться с проблемой инфляции и приходится придерживаться высоких процентных ставок. Все это негативно сказывается на активности и конкурентоспособности национальной экономики. Вообще ситуация, когда национальные валюты развивающихся стран или стран с незначительным потенциалом в мировом производстве и экспорте, используют свои не вполне стабильные и конвертируемые национальные валюты для обеспечения функционирования внешнеэкономических отношений страны противоречит современным тенденциям развития системы международных экономических отношений.

Почти все страны-кандидаты в члены ЕС привязали свои национальные валюты к евро и заявили о своем желании в будущем присоединиться к еврозоне, то есть отказаться от своей национальной валюты в пользу единой региональной валюты.

В современных условиях интернационализации мировой экономики, считается, что ликвидация национальной валюты не ведет к утрате государственного суверенитета (рис. 1.5.). Наоборот, введение единой международной валюты в регионе соотносится с отстаиванием суверенитета и государственных интересов, так как государство, выступая совладельцем международной валютно-финансовой системы, становится способным оказывать большее влияние в сфере геополитики.

Рис. Современные тенденции развития мировой валютной системы

В стране с открытой экономикой валютная политика давно уже превратилась в важнейший инструмент создания предпосылок интеграции национальной экономики в мировое хозяйство и региональные политические, экономические и валютные союзы, выступая одним из признаков защиты национального суверенитета, своей собственности и товаров от неэквивалентного обмена в результате девальвации национальных валют.

Одна из таких тенденций – попытки введения единой региональной валюты вместо национальных валют в различных регионах мира. Переход к единой валюте может осуществляться либо путем перехода к использованию в качестве общей денежной единицы национальной валюты страны-лидера в регионе (не менее 50% совокупного ВВП и золотовалютных резервов), либо путем создания новой международной денежной единицы.

Такие планы обсуждаются в Северной Америке, где в рамках Соглашения о североамериканской свободной торговле (НАФТА) США, Канада и Мексика обсуждают введение американского доллара в качестве единой валюты в регионе; в Латинской Америке, где страны торгового блока «Меркосур» (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай, Чили, Боливия) приняли решение предпринять шаги по сближению национальных экономик для создания общего рынка, а в перспективе создать единую валюту; в Юго-Восточной Азии страны АСЕАН (Бруней, Камбоджа, Лаос, Индонезия, Малайзия, Мьянма, Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Сингапур) вместе с Японией, Китаем и Южной Кореей активно обсуждают создание общего рынка (региональное образование получило название «Великая Восточная Азия»), возможность перехода на расчеты в единой валюте и принятия в качестве такой японской иены, китайского золотого юаня или сингапурского доллара; на бывшем постсоветском пространстве пять государств из СНГ (Россия, Беларусь, Казахстан, и периодически к ним подключаются другие азиатские и закавказские постсоветские республики) рассматривают возможность создания валютного союза с единой валютой или использования в качестве такой российского рубля.

Источник: Колупаев (примеч. Акулич. – В.А.) В.А., Почекина В.В. Международные валютные отношения. Интеграция Беларуси в мировую валютную систему. Под ред. В.Ф. Медведева. – Мн.: ОДО «Равноденствие», 2003. – 180 с. – Раздел § 1.3. Современные тенденции развития мировой валютной системы С. 14-20. Книгу можно скачать на персональной странице лектора в Галерее экономистов.

Главным преимуществом наличия собственной национальной валюты является возможность прибегнуть к печатному станку в трудные для национальной экономики времена. Но если представить, что в какой-то конкретной стране издан закон, аналогичный тому, который был принят в 1946 г. в Германии, запрещающий Национальному банку осуществлять необоснованную денежную эмиссию, то это преимущество пропадает. А ведь анализ успеха экономических моделей ведущих стран мира показывает, что этот успех был достигнут именно на основе стабильных национальных валют. И наоборот, валютный кризис отбрасывал эти страны в их развитии на десятилетия назад.

Вывод: В перспективе Беларуси предстоит сделать выбор в пользу одной из региональных или национальных валют. Выбор предстоит сделать из нескольких вариантов – евро, российский рубль, американский доллар, или какая-то единая валюта Валютного союза, который может быть создан на территории бывшего Советского Союза. В настоящее время – самый дорогой вариант – это введение евро на территории Беларуси в качестве единого платежного средства, самый дешевый, но одновременно и самый рискованный вариант – это введение российского рубля. Введение доллара США – стратегически не выгодный вариант, так как с каждым годом долларизация экономики Беларуси будет падать, а также важно учитывать географическую удаленность США от Беларуси и относительно слабые экономические связи с этой страной. Введение какой-то союзной валюты на постсоветском пространстве во многомбудет зависеть от политической воли России, как самой крупной экономической державы в этом регионе. Но с точки зрения экономической теории, России выгодно, чтобы в таком валютном союзе в качестве региональной валюты выступал российский рубль, а не какая-то новая союзная валюта, так как доля России в экономике постсоветского региона превышает 50%. Беларусь в перспективе может ввести евро на своей территории и не вступая в Европейскую валютную систему (в зону евро) без согласия Европейского центрального банка. Например, осуществить на определенном этапе жесткую привязку белорусского рубля по принципу Валютного Совета (currency board) с последующим изъятием купюр белорусского рубля и заменой их купюрами евро. Но для такого перехода экономика Беларуси не должна иметь серьезных макроэкономических и структурных проблем.

На страничке лектора есть интервью на эту тему.

____________________________________________________________________________

Энергетический кризис – это нехватка топливно-сырьевых ресурсов для потребностей развития экономики и вследствие этого – резкий рост цен на эти ресурсы. Повышение цен на топливо и энергию может быть спровоцировано ограниченностью ресурсов, повышением технологической сложности разработки новых месторождений, ростом рисков.

Для отличника. Существует такой термин – «Проклятие ресурсов». Это когда при резком падении мировых цен на сырьевые ресурсы страны с сырьевой структурой экспорта (их часто называют «сырьевыми придатками») испытывают крайне негативные воздействия на свои национальные экономики. Это касается не только таких стран, как Россия, но и касается Беларуси. Так 20% поступлений от экспорта приходится в Беларуси на продажу калийных удобрений. Значительные статьи белорусского экспорта – это продукты нефтепереработки, металлообработки, деревообработки. (Пояснение для отличника. Сокращение экспорта ведет к росту отрицательного сальдо, сокращению поступления валютной выручки в страну, падению курса национальной валюты, инфляции и дальнейшему росту цен, сокращению покупательной способности и обеднению населения; сокращение экспорта ведет к простою ряда предприятий, снижению занятости и росту безработицы, сокращению зарплат и снижению потребительского спроса, кризис, вызванный внешними факторами, перебрасывается на внутренние не сырьевые сектора экономики; резкая девальвация национальной валюты и обесценение выручки предприятий, способны привести к банкротству многих предприятий, особенно частных, которые не могут рассчитывать на поддержку из госбюджета).

Демографический кризис – вымирание населения вследствие недостаточного его воспроизводства, которое может быть вызвано многими факторами.

Для отличника. Влияет ли на уровень развития страны и экономики – плотность населения? Нужно ли в Беларуси искусственно наращивать численность населения?

Многие белорусские экономисты озабочены тем, что в Беларуси с 1993 г. сокращается численность населения. В последние годы высказывались мрачные прогнозы, что к 2030 или к 2050 г. белорусов станет 8 млн. или еще меньше. Причины – превышение смертности над рождаемостью, а также – отрицательное сальдо миграции, так как многие белорусы выезжают на ПМЖ в другие более развитые страны с более комфортными для проживания.

Отдельные экономисты высказывают мнения, что в Беларусь необходимо привлекать дополнительное население из других стран, например, постсоветских республик. Даже высказываются мысли о том, чтобы стимулировать возвращение белорусских евреев из Израиля. Сторонники таких взглядов называют разные цифры – добиться того, чтобы население Беларуси вернулось на отметку в 10 млн. человек или достигло в 15 млн. человек к 2015 году.

В Беларуси действует Программа демографической безопасности на 2006-2010 гг., которая также ставит задачу не допустить сокращения населения в Беларуси. На эту задачу выделяется значительное количество средств из госбюджета.

Так влияет ли плотность населения на уровень развития страны и экономики?

Если давать количественную оценку и измерить корреляцию между показателями ВВП и плотностью населения, то связь отсутствует. Из обычного сравнения мест стран по плотности населения также трудно уловить какую-то связь: так выше Беларуси (121-е место в мире из 193-х стран) по этому показателю стоят – Нидерланды (15-е место), Бельгия (17-е), Япония (18-е), Израиль (26-е), Великобритания (33-е), Германия (34-е), Италия (40-е), Швейцария (44-е), Китай (54-е), ниже стоят следующие страны – Латвия (137-е), США (141-е), Эстония (144-е), Швеция (155-е), Финляндия (162-е), Норвегия (166-е), Россия (178-е), Казахстан (182-е), Канада (185-е), Исландия (188-е).

Если подходить к этому вопросу с позиций качественного анализа, то очевидно, что более высокая плотность населения влияет, прежде всего, на освоенность территории страны. Так, если бы в Беларуси была плотность населения такая же, как в соседней Польше, то в Беларуси бы проживало 25 млн. человек, а если бы она достигала уровня Германии, то в Беларуси проживало бы 47 млн. человек. Понятно, что если бы на территории страны проживало бы в 2-4 раза больше населения, чем сейчас, то визуально страна выглядела бы совсем иначе. Например, если бы сторонний наблюдатель ехал бы по белорусским дорогам, то через каждые 2-3 км он встречал бы на своем пути населенные пункты; вместо этого он встречает их через каждые 10-15 км. А если к 2030 году население Беларуси будет 8 млн., то будет встречать через каждые 15-20 км.

Станет ли от этого уровень жизни ниже в Беларуси?

Скорее всего – нет. Четкой зависимости, или если сказать категоричнее, – никакой зависимости здесь не существует. Ведь на этот показатель можно посмотреть с двух сторон: пессимист видит сокращение населения, а оптимист может увидеть и прирост земельных и прочих ресурсов, приходящихся на одного жителя (как говорят в народе: «меньше народа, больше кислорода»).

Если уже говорить о людях, населяющих какую-то конкретную страну, то важно не их количество, и именно их качество. Уровень их образованности, квалифицированности, культурности.

Каждый человек создает определенную часть ВВП. При этом он может создавать больше, а потреблять меньше (например, активный предприниматель, бизнесмен; или простой работник, работающий на 3-х работах). И, наоборот, потреблять больше, а производить меньше (человек, который не может заработать на себя и свою семью и пользуется социальной поддержкой). Или может быть и такое, ничего не производить, но потреблять (безработный, который получает пособие по безработице; инвалид, который получает пособие).

Никто не говорит, что нет проблемы в том, что многие белорусы, когда достигают совершеннолетия, то уезжают на ПМЖ в США, Канаду, Германию, и другие развитые страны с более высоким уровнем и стандартами жизни. Но проблема здесь не в том, что жителей Беларуси при этом становится меньше, а как раз в том, что уезжают квалифицированные и активные люди. Уезжают те люди, которые оставшись в Беларуси, произвели бы ВВП, которого хватило бы и на себя, и в случае необходимости – для поддержки еще нескольких человек.

Особенно велика потеря для Беларуси в том случае, когда эти молодые люди получали образование, квалификацию, жилье, пользуясь системой господдержки (их родители, например, получили льготное жилье как многодетная семья; затем этим молодым людям из госбюджета оплачивали их обучение в вузе, да еще при этом и платили им стипендию). В этом случае, если провести сравнение, то не только родители, а все общество, как пчелиная семья, выращивали этих деток, а потом, когда пришло время им самим производить ВВП, образно говоря – собирать мед, то они уехали (улетели) делать это в США, Канаду или другую страну, которые и так являются уже развитыми.

То есть проблема здесь, опять же, не в том, что жителей Беларуси при этом становится меньше, а именно в том, что уезжают активные и предприимчивые, конкурентоспособные, а остаются те, кто остается. Не уедет, например, в США или в Германию человек, который и здесь не проявляет никакой активности, не хочет что-то предпринимать, организовать здесь бизнес, вложить свои сбережения, найти инвестора, создать новые рабочие места, много зарабатывать, не стремится повысить свою квалификацию. Речь не идет вовсе о том, что те люди, которые остаются чем-то хуже, чем те, которые уехали. Речь идет о том, что разного рода лодыри, пьяницы, люди с ограниченными интеллектуальным способностями, преступники, – в большинстве случаев остаются здесь. Равно как и остаются здесь люди с пассивным менталитетом. Когда такой отбор продолжается десятилетиями, а еще хуже – столетиями, то это может поставить крест на формировании эффективной модели национальной экономики в этой стране.

Само по себе сокращение населения не несет в себе никакой угрозы: ни угрозы исчезновения государства, ни угрозы исчезновения нации (это всего лишь шутка и не более того, когда говорят, что если белорусов станет слишком мало, то на их место приедут китайцы или кто-то еще). Это к тому, что не нужно рисовать какую-то круглую цифру по количеству населения в стране и стремиться достигнуть ее любой ценой. Все равно, если в худшем случае, не выровнять условия, возможности и стандарты жизни по сравнению хотя бы с соседними странами, и в лучшем случае – с развитыми странами, то люди уедут жить в другие страны, и никто их не остановит.

Куда важнее ориентироваться на текущий и перспективный уровень потребности национальной экономики в трудовых ресурсах, а также – на цифру трудовых ресурсов, которую нужно достичь, чтобы обеспечивать необходимые выплаты по солидарной пенсионной системе, которая существует в Беларуси. В настоящее время уровень техники и технологий национальной экономики таков, что в Беларуси достаточно имеющихся трудовых ресурсов и наблюдается даже их некоторый избыток. Поэтому Правительство не видит особой проблемы в том, что по разным оценкам от 400 до 800 тысяч белорусов трудятся в соседних странах (России, Литве, Польше, Германии). Правительству была бы проблема трудоустроить (занять) этих граждан и еще большая проблема предложить им высокооплачиваемую работу, если бы те в массовом порядке вернулись на родину.

Но в случае, если бы белорусская экономика начала развиваться опережающими темпами по сравнению с соседними странами, создавать новые высокотехнологичные предприятия и отрасли, возникли бы высокооплачиваемые места, то могла бы образоваться нехватка трудовых ресурсов. Тем не менее, даже в таких случаях и даже развитые страны не стимулируют рождаемость и увеличение численности населения за счет бюджетных средств, а решают проблему нехватки трудовых ресурсов за счет привлечения мигрантов, как на временной основе, так и на ПМЖ. В условиях Беларуси, если бы возникла потребность в наращивании трудовых ресурсов, то можно было бы рассчитывать на возвращение на родину части белорусов, но еще в большей степени проблему можно было бы решить за счет рекламной компании и привлечения на ПМЖ квалифицированных специалистов из России, стран Балтии, и др. постсоветских республик. Советский период развития белорусской экономики (в период ускоренной индустриализации Беларуси в 1965-1980 гг. из других советских республик в Беларусь на ПМЖ приехало 1,5 млн. человек), а также опыт других постсоциалистических стран (Чехии, Польши, Литвы) показывает, что Беларусь могла бы в случае надобности привлекать в год по 50-60 тысяч человек (за 15 лет – население Беларуси увеличилось бы при этом – на 750 тыс. – 1 млн. человек) вместо нынешних 10-12 тысяч в год. Этого было бы вполне достаточно. Ставить же задачу в достижении к 2030 году численности населения в 15 млн. человек (примеч. такая мысль циркулирует уже в кругах советников высокопоставленных чиновников, как одна из возможных задач) – это ничем не обоснованная идея. Лучше уж стремиться к тому, чтобы нынешние 4,5 млн. работников стали оснащены более передовой техникой и технологией, чтобы их производительность труда приблизилась к уровню развитых стран (это значит, повысилась в 5-10 раз). Тогда и нынешние работники могут удваивать ВВП в течение 5-10 лет, как того будет требовать программа социально-экономического развития на 2011-2015 годы.

Примечание. Более подробно эти вопросы, в том числе и причины сокращения численности населения в Беларуси, которое началось в 1993 г., и о которых не было сказано выше, изложены в статьях: Акулич В. Скарачэнне насельніцтва - гэта нармальна! Ці ёсць у Беларусі дэмаграфічны крызіс і як з ім змагацца (Наша Ніва, 2003, №8), Акулич В. Дети: третий - лишний? Требуется корректировка демографической политики (Белорусы и рынок, 2007, №42, С. 23); Акулич В. Время работает против нас. Нужно ли в Беларуси повышать пенсионный возраст и как это делать (Белорусы и рынок, 2008, №23, С. 25). Все статьи можно загрузить и прочитать на странице лектора в Галерее экономистов. На страничке лектора есть также интервью на эту тему.

____________________________________________________________