Литература

| Вид материала | Литература |

- Класс: 12 Зачёт №2 «Русская литература 1917-1941», 186.43kb.

- Литература 7 класс Зачетная работа№2 Содержание, 40.79kb.

- Литература Форш О. «Одеты камнем», 38.6kb.

- Литература английского декаданса: истоки, становление, саморефлексия, 636.47kb.

- Тема: «Библейские мотивы в творчестве Б. Пастернака», 211.88kb.

- Литература 11 класс Программы общеобразовательных учреждений. Литература, 331.28kb.

- Учебника. Учитель Кулябина Зинаида Григорьевна. Выступление на Краевой научно-практической, 48.58kb.

- Жиркова Р. Р. Жондорова Г. Е. Мартыненко Н. Г. Образовательный модуль Языки и культура, 815.79kb.

- Английская литература. , 57.37kb.

- Планирование курса литературы 8 класса по программе, 14.4kb.

Таблица 3.

Интенсивность миграции основных национальностей (перепись 1989г., относительно среднего по стране уровня).

| Национальности | Превышение среднего уровня в прибывших | Превышение среднего уровня в выбывших |

| Русские | 0.862 | 0.883 |

| украинцы, белорусы | 1.284 | 1.13.4 |

| татары, башкиры, чуваши | 1.239 | 1.264 |

| мордва, марийцы, удмурты | 0.928 | 0.985 |

| народы Северного Кавказа | 1.036 | 0.794 |

| народы Севера | 0.703 | 0.768 |

| немцы, евреи | 0.863 | 1.896 |

| все население России | 1.000 | 1.000 |

Данные таблицы 3. весьма трудно комментировать. Самое простое – это миграция немцев и евреев. Эти этнические группы наиболее интенсивно покидают страну (превышение среднего показателя по всему населению в 1.9 раза) и не очень активно участвуют во внутренних миграциях. Почему у татар, башкир, удмуртов, украинцев и белорусов коэффициенты интенсивности миграции выше, чем у русских, а у последних – ниже среднего уровня трудно объяснить. Нельзя же всерьез думать, что за годы реформ только у русских упала миграционная активность. Проще дать комментарий для народов Кавказа, где показатели по прибытию выше среднего уровня, а по выбытию –ниже.

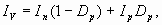

Oбщий коэффициент миграции населения зависит от трех условий: интенсивности миграции новоселов, интенсивности миграции постоянных жителей и доли постоянных жителей в населении. Для определения доли постоянных жителей в населении того или иного района не обязательно проводить обследования. Это можно осуществить по формуле:

где:

IV - коэффициент интенсивности миграции всего населения;

In - коэффициент интенсивности миграции новоселов;

Ip - коэффициент интенсивности миграции старожилов и местных уроженцев (постоянное население);

Dp - доля постоянных жителей в населении.

Между долей постоянных жителей в населении и темпами его роста существует тесная связь. При росте населения во всех единицах массива коэффициент корреляции может достигать 0.7-0.9.

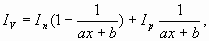

Dp) может быть заменен темпами роста населения в десятилетний период, предшествующий расчетному

(

).

).Тогда общий коэффициент миграции населения может быть исчислен по формуле:

где: a и b - постоянные коэффициенты.

Чем ниже темпы роста населения, тем выше в нем доля постоянных жителей. Если преобразовать формулу, то можно расчетным путем находить долю постоянных жителей в населении того или иного района. Вид этой формулы такой:

Объемы миграции населения в современной России (тыс.человек)

| | 1995г. | 2000г. | ||

| прибыло | выбыло | прибыло | выбыло | |

| Общее число мигрантов | 3980.9 | 3478.7 | 2662.3 | 2420.6 |

| в том числе: внутрироссийская | 3137.0 | 3137.0 | 2303.0 | 2274.9 |

Возрастно-половая структура мигрантов в целом по России в 2000г. (в %)

| Возрастные группы (лет) | Прибывшие в пределах России | Прибывшие из-за пределов России | |||||||

| | мужчины | женщины | мужчины | женщины | |||||

| до 20 | 29.8 | 32.8 | 26.3 | 24.2 | |||||

| 20-29 | 29.5 | 27.7 | 22.3 | 18.7 | |||||

| 30-39 | 16.0 | 11.4 | 19.5 | 15.6 | |||||

| 40-49 | 11.8 | 8.7 | 14.4 | 13.6 | |||||

| 55-59 | 5.5 | 5.6 | 7.5 | 10.1 | | ||||

| 60-69 | 7.4 | 13.8 | 10.1 | 17.9 | | ||||

Таблица не нуждается в особых комментариях, за исключением, пожалуй, того, что среди женщин, прибывающих в Россию свыше четвери приходится на пожилые возраста, причем их больше, чем доля женщин этого возраста в населении России. Поскольку среди прибывающих в Россию мужчин лиц пожилых возрастов меньше, чем в населении, то оказывается, что в целом доля мигрантов в возрасте старше 50 лет такая же как и в российском населении (22.9%)

Это положение не соответствует тем закономерностям, которые наблюдались в европейских странах в последней трети ХХ века, когда средний возраст иммигрантов , по общему правилу, был меньше, чем у граждан.

Средний (медианный) возраст граждан страны и иммигрантов, лет

| Страна | Год | Граждане | Иммигранты |

| Австрия | 1971 | 33 | 29 |

| Бельгия | 1970 | 35 | 25 |

| Люксембург | 1970 | 38 | 28 |

| Нидерланды | 1971 | 29 | 29 |

| Франция | 1975 | 34 | 31 |

| ФРГ | 1970 | 35 | 29 |

| Швейцария | 1970 | 34 | 28 |

| Швеция | 1970 | 37 | 25 |

Средний возраст иммигрантов колеблется в рассматриваемых странах в довольно ограниченных пределах: от 25 до 31 года, причем его модальное значение близко к 28-29 годам. Во всех случаях, кроме Нидерландов, средний возраст у населения значительно выше, чем у мигрантов. Естественно, что средний возраст внутренних мигрантов находится в границах возрастов граждан страны и иммигрантов. Кстати, в 1970г. средний возраст городских мигрантов был ниже, чем средний возраст городского населения СССР: 26 и 32 года соответственно миграции участвовали люди преимущественно в молодых возрастах. Основную долю среди мигрантов составляли лица в трудоспособном возрасте. Так, в начале 70-х годов среди мигрантов доля населения трудоспособного возраста достигала в составе прибывающих в города 84 %, а выбывающих из городов - 87 %, тогда как их доля во всем населении страны в 1970 г. равнялась 62 %. В современной России во внутренних миграциях участвует меньше трудоспособных, чем это было прежде. В конце ХХ века среди мигрантов доля трудоспособных едва превышала 70%, что однако было на 12-14 процентных пункта больше, чем в населении России. Однако и в составе трудоспособного населения не все возрасты одинаково активно участвуют в миграциях. Наибольшая доля приходилась на возрастные группы 16-19 лет (20 %), что вполне объяснимо интенсивностью учебной миграции (15.с.81). В нынешней России доля лиц моложе 20 лет среди мигрантов близка к одной трети (31.4% в 2000г.). Это можно объяснить только сокращением объемов трудовой миграции и ростом учебной.

Общий, естественный, миграционный приросты городского населения советской России в послевоенные годы (тыс. человек).

| Пятилетия (годы) | Общий прирост | Естественый прирост | Миграционный прирост |

| 1951-55 | 9553.5 | 4349.0 | 5304.5 |

| 1956-60 | 10289.3 | 4298.0 | 5991.3 |

| 1961-65 | 8600.1 | 3583.7 | 5016.4 |

| 1966-70 | 7807.5 | 2624.8 | 5182.7 |

| 1971-75 | 8653.8 | 3182.4 | 5471.4 |

| 1976-80 | 7085.5 | 3011.4 | 4074.1 |

| 1981-85 | 6398.3 | 3153.4 | 3244.9 |

| 1986-90 | 5652.6 | 2757.3 | 2895.3 |

Сельские мигранты в города и с жители тех сел, которые получили статус городских поселений, за послевоенные 40 лет увеличили численность населения российских городов на 37.2 млн. человек Но они не только пополнили численность городских жителей, они активно участвовали в воспроизводстве городского населения. Причем в первые годы вселения в города у выходцев из сел показатели рождаемости остаются выше, чем у коренных городских жителей. Расчеты показывают, что в совокупном естественном приросте городского населения страны на долю сельских мигрантов приходится в 1,5 раза больше, чем на тех, кто был горожанином уже в 1926г.

Результативность миграционного обмена России с государствами нового зарубежья (КРМС).

| Государства и группы государств | Годы: | |||||

| 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | |

| Украина | 1015 | 1552 | 438 | 490 | 512 | 476 |

| Белоруссия | 677 | 1588 | 640 | 901 | 1383 | 1292 |

| Казахстан | 653 | 475 | 121 | 222 | 127 | 143 |

| Молдавия | 972 | 693 | 439 | 386 | 443 | 192 |

| Средняя Азия | 365 | 195 | 99 | 208 | 172 | 91 |

| Прибалтика | 627 | 156 | 85 | 171 | 292 | 320 |

| Закавказье | 509 | 221 | 78 | 115 | 153 | 127 |

Меньше всего на тысячу прибывших в Россию выбывало обратно в 1994г. в Армению (41) и Латвию (51) и больше всего в Белоруссию в 1999г.(1658) и в Украину в 1992г.(1552).

Используя проценты обратничества и размеры миграционного прироста населения или данные о числах прибывших и выбывших, исчисляют показатель, который дает возможность сравнить полученные результаты (численность прижившихся) с осуществленными затратами (числом мигрантов). Это - показатель демографических издержек. По-видимому, чем меньше составит число прибывшего населения и чем больше окажется плюсовое сальдо миграции, тем эффективнее процесс формирования населения. Показатель демографических издержек является критерием эффективности формирования населения и в существенной мере определяет материальные издержки (полные иди связанные только с переселениями), которые несет государство на создание определенной по численности и составу совокупности населения. Этот показатель зависит от величины демографических издержек, связанных с приживаемостью одного новосела, и от затрат на финансируемые перемещения одного переселенца.

Коэффициент интенсивности миграции населения ныне в отличие от недавнего прошлого вычисляется в расчете не на 100 человек, а на 1000 жителей. Собственно подобным образом И.Л. Ямзин, В.П. Вощинин и другие авторы, проводившие исследования миграции населения в конце Х1Х - начале ХХ века, оценивали интенсивность миграции (156). С 1968 г. ЦСУ СССР стало публиковать материалы о миграционном движении населения страны, измеряя интенсивность миграции в промилле.

Коэффициенты интенсивности миграции позволяют сопоставлять между собой уровни подвижности населения разных по рангу и величине районов, выявлять динамику миграционного движения независимо от изменения численности населения.

В отличие от общих коэффициентов интенсивности миграции населения показатели межрайонной миграции характеризуют объем, результаты и интенсивность миграционного обмена, совершающегося между двумя районами, из которых один - район выхода, другой - район вселения. Часть этих показателей определяется по аналогии с общими показателями (число выбывающих в i-й район в расчете на 100 или 1000 прибывших из того же района и т.д.) Первичными из всей системы межрайонных показателей являются числа прибывших и выбывших для каждой пары районов.

Несмотря на то, что абсолютные значения миграционных потоков между районами выхода и вселения чрезвычайно важны, они не раскрывают действительной интенсивности миграционных связей, да перед ними и не ставится такая задача. Абсолютные значения миграционных потоков сами по себе лишь выражают мощность совершающегося между районами движения населения. Для оценки интенсивности межрайонного обмена населением применяют обычно не абсолютные размеры переселений, а адекватные им относительные величины - удельные веса переселенцев из различных районо в общем числе прибывающего (или выбывающего) населения. Эти удельные веса представляют собой отношение численности мигрантов, вселившихся из того или иного района, к общей численности всего прибывшего населения, выраженное в процентах:

, (1)

, (1)где:

Vij—доля i-го района выхода в общем числе прибывающего населения в j-й район вселения;

Мij—числа мигрантов, прибывших из i-го района выхода в j-й район вселения;

т—число всех районов выхода.

Как для прибывающего, так и для выбывающего населения показатели межрайонных миграционных связей можно представить в следующем виде:

; (2)

; (2) , (3)

, (3)где:

Si — численность населения i-го района выхода;

Sj—численность населения j-го района вселения;

mji—показатель интенсивности вселения в j-й район переселенцев из i-го района выхода;

mij—показатель интенсивности выхода из i-го района переселенцев в j–й район вселения

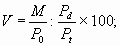

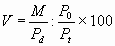

Американские демографы в середине пятидесятых годов предприняли попытку элиминировать влияние численности населения как районов выхода, так и районов вселения, используя для этого коэффициент интенсивности миграционных потоков. Для этого они предложили не исчислять коэффициенты интенсивности миграции по прибытию или выбытию, а лишь измерять относительную скорость потока (V), которая определяется по следующим формулам:

;

;где:

М—число мигрантов в потоке;

Pt—общая численность населения всех потенциальных районов вселения, включая и район выхода;

Р0—численность населения района выхода;

Pd — численность населения района вселения.

Возрастная структура населения РФ и мигрантов по прибытию

( 2000г., в %)

| | 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и старше |

| Население РФ | 25.8 | 14.6 | 14.3 | 16.6 | 10.0 | 18.7 |

| Мигранты | 30.6 | 27.4 | 14.1 | 10.7 | 6.0 | 11.2 |