С. В. Сорока, директор нируп «Институт защиты растений нан беларуси», канд с. Х наук; Г. А

| Вид материала | Документы |

- Коллекционный генофонд лекарственных растений Центрального ботанического сада нан беларуси, 103.61kb.

- Программа гомель 5-7 октября 2010 г. Организаторы конференции национальная академия, 165.18kb.

- «Институт технологии металлов нан беларуси», 1098.44kb.

- «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», 392.15kb.

- «Белорусский государственный университет физической культуры», 479.03kb.

- Бюро Президиума Гомельского филиала нан беларуси, на котором с доклад, 212.88kb.

- Программ а, 279.05kb.

- Комплекс вредных фитофагов, повреждающих зернобобовые культуры в Беларуси, 531.26kb.

- Пресс-релиз «о выпуске магистров в нан беларуси», 22.07kb.

- Программа Среда, 26 октября Регистрация участников в гну ипм нан беларуси (Минск, Платонова, 353.41kb.

4.2. Семейство Nectroidaceae (Zythiaceae)

Пикниды (и строма) яркоокрашенные, мясистые, восковидные с устьицем или замкнутые. Пикноспоры всегда бесцветные.

Род Zythia. Пикниды простые, без ложа, с утьицами, тесно скученные, ярко-оранжевые, красные. Конидии одноклеточные, веретеновидные.

Zythia fragaria Laibach – возбудитель коричневой пятнистости земляники.

Род Polystigmina. Пикниды погружены в подушковидное, округлое, распростертое ложе красного или оранжевого цвета. Споры узкобулавовидные, крючкообразно согнутые.

Polystigmina rubra Sacc. – возбудитель красной пятнистости, или полистигмоза, сливы.

Обнаруживается красная пятнистость обычно во второй половине лета. На листьях сначала появляются подушчковидные желтоватые или светло-красные пятна. Позже они становятся более выпуклыми, красными и блестящими, как бы лакированными, а к весне приобретают черный цвет.

На листьях в местах пятен гриб образует мицелий в виде стромы (подушечки) и формирует пикниды с пикноспорами. Пикниды хорошо заметны в местах пятен с нижней стороны листьев в виде точечных яйцевидных полостей до 225 мкм в диаметре. В них образуются тонкие, изогнутые, иглообразные пикноспоры размером 25–30 1–15 мкм. Пикноспоры не вызывают заражение растений, но обеспечивают половой процесс, в результате которого возникает сумчатая стадия Polystigma rubrum DC. из порядка Sphaeriales. Поэтому их правильнее называть не пикноспорами, а спермациями.

Красная пятнистость вызывает преждевременное опадение листьев, что сказывается на приросте растений, их зимостойкости и урожайности.

Сохраняется возбудитель на опавших листьях в виде перитеция.

4.3. Семейство Excipulaceae

Пикниды типа апотециев, широко открытые, блюдцевидные, бокаловидные, черные, кожистые, часто сложные, с несколькими камерами в стромах.

Род Sporonema. Пикниды скучены и полностью погружены в ткани растения, черновато-коричневые, вскрываются при созревании лопастями.

Sporonema phacidioides Desm. – возбудитель желтой пятнистости люцерны и клевера.

Конидиальное спороношение представлено одноклеточными бесцветными конидиями размером 5–9 2–4 мкм, формирующимися на бесцветных конидиеносцах, расположенных тесным слоем в псевдопикнидах. Согласно имеющимся данным, конидии гриба не заражают растения и в распространении болезни значения не имеют.

Сумчатая стадия – Pseudopiziza jonesii Nannf из порядка Helotiales.

Листья буреют и закручиваются вверх. Распространяется гриб при помощи сумкоспор. Зимует возбудитель в сухих почерневших листьях в виде незрелых апотециев, в которых весной дозревают сумки с сумкоспорами.

4.4. Семейство Leptostromaceae

Пикниды не вполне развиты или только с основанием и стенками боковыми или едва намечающимися на вершине или с прикрывающим слой конидиеносцев щитком. Плодущий слой располагается на внутренней поверхности оболочек плодовых тел с радиально отходящими от стенок конидиеносцами.

Род Leptostroma. Пикниды линейные, продолговатые, расположенные параллельными рядами, сначала прикрытые эпидермисом, вполследствии открываются щелевидным отверстием. Конидии цилиндрические, одноклеточные, бесцветные.

Leptostroma pinastri Chev. – возбудитель пожелтения и осыпания хвои, или шютте. Поражаются сосна и ель. Проявляется обычно с осени, на следующий год к осени хвоя опадает. На хвое формируются межклеточная грибница и пикниды с пикноспорами. Пикниды имеют вид линейных подушечек и располагаются параллельными рядами. Пикноспоры цилиндрические, размером 6–8 0,5–1 мкм. Прорастают они плохо и в распространении инфекции большой роли не играют.

Сумчатая стадия – Lophodermium pinastri Chev.

Источник инфекции – апотеции на опавшей хвое.

5. Порядок Мицелиальные, или стерильные мицелии (Myceliales, Mycelia sterlia)

К порядку Мицелиальные отнесены грибы, которые не образуют спороношения. В цикле их развития имеются только мицелий и склероции, поэтому такие грибы называют еще Стерильные мицелии.

Мицелиальные грибы вызывают различные заболевания растений, которые проявляются в виде пятнистостей, гнилей и увядания. Общий признак болезней – появление на пораженных частях растений склероциев.

Систематика порядка основана на морфологии мицелия и склероциев. Порядок включает два рода: склероциум и ризоктония.

Род Rhizoctonia DC. Мицелий развивается в субстрате или на его поверхности в виде войлочных шнуров буровато-фиолетового цвета. На гифах образуются цепочки утолщенных, не распадающихся клеток. Склероции темные, плоские, неправильной формы.

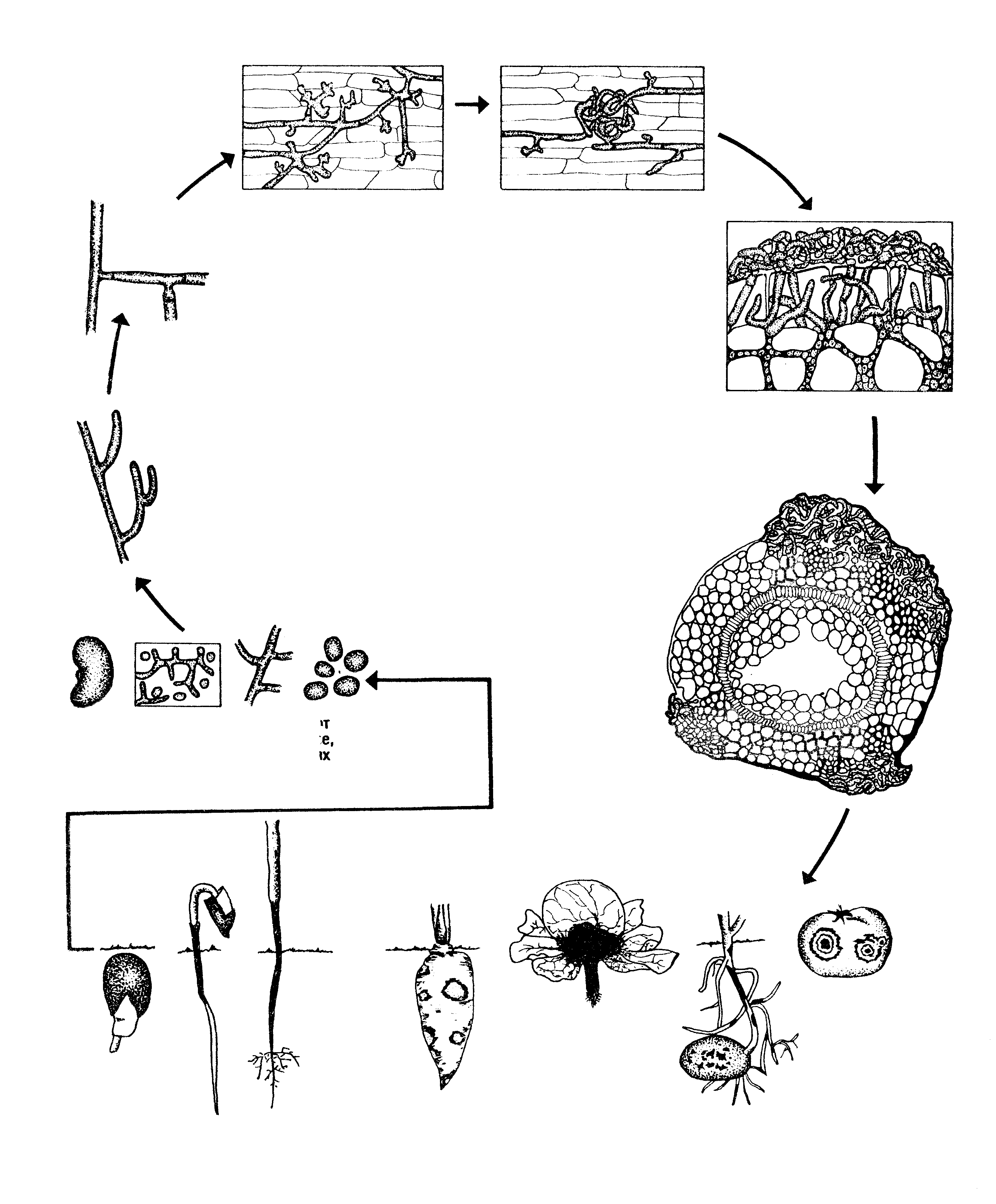

Среди представителей рода есть сапрофиты и паразиты растений – возбудители опасных заболеваний. Биологический и инфекционный циклы грибов рода Rhizoctonia представлены на рис.15.

Rhizoctonia solani Kuhn. – возбудитель бурой и сухой гнили, черной парши картофеля (ризоктониоза).

Мицелий образует сплетения и черные склероции, крепко приросшие к субстрату, на подземных органах растений. Гифы коричневые, местами бесцветные, 6–10 мкм в толщину.

Половая стадия – базидиальный гриб в. Hypochnus solani Prill. et Del. (син. Thanatephorus cucumeris Donk.).

Факультативный паразит. Склероции зимуют в почве и на растительных остатках. Болезнь развивается на холодных кислых почвах с избыточным увлажнением. Поражает свыше 230 видов однодольных и двудольных сельскохозяйственных растений: картофель, томаты, капусту, редис, свеклу, люцерну, фасоль, люпин, клевер, чечевицу, лен и др.

Мицелий на поверхности ткани

Мицелий

заражает корни

Некрозы и склероции в ткани растения-хозяина и на ее поверхности

Мицелий или склероции зимуют в растительных остатках, почве, семенах или в самих растениях

Молодые гифы

Мицелий

Гниль

плодов

томата

Гниль стеблей и «черная парша» клубней картофеля

Гниль

кочерыги

Язвенная гниль

Гибель сеянцев

Черная ножка

Гниль семян

Рис. 12. Биологический и инфекционный циклы развития грибов рода Rhizoctonia

(по Agrios).

Заболевание характеризуется образованием на поверхности корней растений бурого плотного налета мицелия и склероций гриба. Пораженная ткань приобретает бурый цвет. Растение погибает.

Ризоктониоз льна проявляется на ранних фазах его развития. Пораженные ростки загнивают и погибают. У пораженных всходов и растений, находящихся в фазе «елочка», корень темнеет, разрушается и растения увядают или постоянно буреют.

При ризоктониозе картофеля на больных ростках (при самой вредоносной форме болезни) появляются коричневые вдавленные пятна.

Ростки чернеют и гибнут до появления их на поверхности почвы. При поражении стеблей у их основания развиваются темно-коричневые, сухие, растрескивающиеся и переходящие в язвы пятна размером до 1 см, часто охватывающие стебель и образующие перетяжку (сухая язвенная гниль стеблей). Растения желтеют и увядают, начиная с верхушки. При сильном поражении стеблей образуются сидячие воздушные клубни. При заболевании столонов наблюдается их загнивание вместе с зародышевыми клубнями. Корни поражаются реже. На клубнях болезнь проявляется в виде черных коростинок, благодаря которым болезнь получила название «черная ножка», или «черная парша». Коростинки состоят из псевдосклероциев, из которых весной образуются гифы, оплетающие клубень и ростки.

На Дальнем Востоке летом, после смыкания ботвы картофеля, при высокой влажности почвы и воздуха гриб образует базидиальную стадию (Hypochnus solani Pr. et Del.). На этой стадии болезнь называется «белая ножка».

У вида Rhizoctonia solani, возбудителя гнилей многих видов растений, различают анастомозные группы по совместимости гиф (компатибельности) при их слиянии. Они выражают разные физиологические

и патогенные свойства и различаются своим кругом растений-хозяев. Описано 13 анастомозных групп этого гриба с 31 подгруппами.

Rhizoctonia aderholdii (Ruhi.) Kolosh. Один из возбудителей корнееда и бурой гнили сахарной свеклы. Мицелий образует тонковойлочное бурое сплетение и иногда темно-бурые мелкие склероции. На гифах иногда образуются цепочки похожих на конидии клеток, которые не отпадают.

Поражает подземные органы различных растений. На наземных органах развивается на бобах гороха.

Сахарная свекла поражается в фазе проростков. Листья нижнего яруса больных растений чернеют, скручиваются. Корнеплоды покрываются бурым войлочным налетом, распространяющимся на черешки листьев. Ткани пораженных корнеплодов трескаются и полностью сгнивают. Развитию болезни способствует жаркая погода.

У капусты вызывает гниль корневой шейки всходов, чаще в фазе первых двух настоящих листьев. Верхушка растения поникает, листья сморщиваются, искривляются, буреют и засыхают. Такая же картина наблюдается и при поражении грибом кенафа, табака, томатов, огурцов, репы и др.

Источник инфекции – склероции, сохраняющиеся в пораженных растительных остатках.

Rhizoctonia zeae Voorh. – возбудитель корневой гнили кукурузы.

Склероции погруженные или поверхностные, сначала белые, потом коричневые, с гомогенной структурой, при созревании твердеющие, одиночные, иногда сливающиеся, обильные. Гифы 4–10 мкм в толщину, сначала бесцветные и зернистые, в старых культурах – красновато-коричневые.

Rhizoctonia medicaginis Rh. DC. – возбудитель красной корневой гнили, или ризоктониоза.

Мицелий в виде шнуров, буровато-фиолетовый. Молодые гифы бесцветные, с возрастом – от фиолетового до буровато-фиолетового цвета, 7–10 мкм в толщину. Внутри шнуров — разветвленные гифы с перегородками. На поверхности склероциев клетки гиф более короткие – 30–50 мкм и толще – 12–14 мкм.

Половая стадия – Helicobasidium purpureum (Tul.) Pat.

Поражает различные растения: свеклу, морковь, спаржу, люцерну, эспарцет, клевер, а также сорняки: осот, одуванчик, лебеду, паслен, пастушью сумку и др. Корнеплоды сахарной свеклы ризоктониоз поражает как в период вегетации, так и при хранении.

Болезнь проявляется обычно во второй половине лета в загнивании корнеплодов, начинающемся обычно с хвоста и с боковых корешков. На поверхности корнеплода появляются мелкие красно-фиолетовые точки, погруженные в ткани. В дальнейшем, особенно во влажной почве, образуется густой красно-фиолетовый войлочный налет. Загнившая ткань имеет вид свинцово-серых пятен, которые затем охватывают значительную часть корнеплода. Сухая гниль развивается под покровными тканями на глубине 0,5–1 см. Заболевание носит очаговый характер.

Источник инфекции — склероции, сохраняющиеся в пораженных растительных остатках и в почве.

Род Sclerotium Tode. Склероции образуются на вегетативных гифах, шаровидные, удлиненные или неправильной формы, разного размера, с черной или коричневой оболочкой, плотные, внутри белые, одиночные. Некоторые склероции являются стадиями развития сумчатых грибов, для многих соответствующие спороносные стадии еще не обнаружены.

Представители рода являются возбудителями гнилей различных растений.

Sclerotium bataticola Taub. – возбудитель корневой и стеблевой гнилей или сухого склероциоза.

Склероции образуются на поверхности пораженных корней, 50–150 мкм в диаметре, внутри пораженных тканей склероции сплюснутые.

Спороносная стадия – Мастерhomina phaseoli (Maubl.) Ashby. – развивается на фасоли.

Поражает кукурузу, картофель, арахис, сахарную свеклу, фасоль, клевер, люцерну и др.

Заболевание развивается в поверхностных тканях корня, преимущественно в верхней части. На корнях появляются сухие серые мелкорастрескивающиеся пятна. Характерный признак заболевания – покраснение здоровой ткани, прилегающей к пораженному участку. Ткань корня становится деревянистой, буреет, впоследствии чернеет.

Источник инфекции – склероции, сохраняющиеся на растительных остатках.

Sclerotium cepivorum Berk. – возбудитель сухой гнили лука репчатого.

Склероции мелкие, шаровидные, собраны группами, черные, внутри белые. Склероции прорастают только в присутствии питающего растения. Возбудитель поражает также чеснок.

Болезнь развивается в период вегетации и при хранении. Листья желтеют и, начиная с кончиков, отмирают. Растение вянет и гибнет. На корнях, чешуйках и донце луковиц образуется белый пушистый мицелий и полуводянистая гниль, на которой формируются мелкие черные склероции.

Источник инфекции – склероции, зимующие в почве.

Sclerotium rolfsii Sacc. – возбудитель южной склероциальной гнили.

Склероции округлые или эллипсоидальные, 0,5—0,8 мм в ширину, легко отделяются от субстрата, гладкие, блестящие, сначала розовые, затем коричневатые, внутри белые.

Поражает пасленовые, тыквенные, крестоцветные культуры.

У больных растений сначала загнивает основание стебля, затем весь стебель и корни. На стеблях образуются перетяжки, листья увядают и засыхают. На пораженных участках развивается белый паутинистый налет мицелия.

Источник инфекции – склероции, сохраняющиеся в почве на глубине до 2,5 см.

6. Принципы построения системы защитных

мероприятий от болезней, вызываемых

возбудителями из класса Deuteromycetes

Разнообразие болезней растений, вызываемых несовершенными грибами, различия в биологии их возбудителей обуславливают применение в борьбе с ними различных методов. Мероприятия по защите растений от болезней должны основываться на всестороннем изучении самой болезни, биологических особенностей патогена и защищаемого растения.

Несовершенные грибы представлены как типичными сапротрофами, так и формами с различно выраженной степенью паразитизма, но резко выраженного обязательного паразитизма нет. При ослаблении растений многие из них могут поражать растительный организм, участвуя в сопряженных патологических процессах, вызывая корнеед и гибель всходов, корневые гнили, увядания, гнили корнеплодов и другие заболевания. В связи с этим в первую очередь осуществляют мероприятия, направленные на повышение устойчивости растений к болезням. Это, прежде всего, строгое соблюдение агротехники возделывания и высокая культура земледелия. Для борьбы с гнилями, поражающими овощи во время хранения (серая гниль капусты, серая шейковая гниль лука, фомоз моркови и др.), необходим комплекс агротехнических приемов, направленных на повышение лежкости (оптимальные сроки посева и уборки, сбалансированное внесение удобрений, оптимальный режим хранения и т.д.).

Сохраняются возбудители болезней растений из класса дейтеромицетов сапрофитной грибницей или ее видоизменениями (склероциями, хламидоспорами). Основными источниками сохранения и распространения несовершенных грибов являются растительные остатки, семенной и посадочный материал, почва. У дейтеромицетов бесполое конидиальное спороношение вызывает не только повторное заражение в течение лета (вторичную инфекцию), но и часто осуществляет сохранение гриба и первичную инфекцию. Поэтому защитные мероприятия должны включать мероприятия, направленные на уничтожение источников первичной инфекции:

- использование здорового посевного и посадочного материала путем проведения специальных семеноводческих мероприятий (сортосмена, сортообновление, апробация и т.д.), тщательного отбора здоровых и полновесных семян, протравливания, термического прогревания и др.;

- уничтожение инфекции, сохраняющейся с растительными остатками или в почве. Это может быть зяблевая вспашка плугом с предплужником для полной заделки растительных остатков, сбор и сжигание пораженных органов, замена грунта в теплицах, его дезинфекция и т.д.

Так как многие возбудители болезней растений несовершенных грибов сохраняются в почве длительное время (например, возбудитель фузариозного увядания льна Fusarium oxysporum f. lini может сохраняться в почве до 25 лет), основными направлениями борьбы являются использование устойчивых или толерантных сортов, соблюдение севооборота, сокращение доли злаковых многолетних трав в структуре посевных площадей, возделывание фитосанитарных культур (крестоцветных, бобовых, овса), пространственная изоляция полей в севообороте.

Актуальным направлением защитных мероприятий, направленных против возбудителей болезней растений из класса дейтеромицеты, является борьба с сорняками. Это связано с тем, что многие возбудители обладают широкой филогенетической специализацией.

Для предупреждения распространения инфекции от растения к растению (вторичной инфекции), которая осуществляется конидиальным спороношением, необходимо применять комплекс агротехнических и химических мероприятий. Выбор защитных мероприятий зависит от биологии возбудителя и растения-хозяина, условий окружающей среды. Наиболее важные из них: соблюдение сроков, норм и глубины посева, применение фунгицидов, биопрепаратов, внесение микроэлементов, своевременная уборка, сушка, доработка семян и др.

Литература

- Дементьева М.И. Фитопатология / М.И. Дементьева. – М.: Агропромиздат, 1985. – 368 с.

- Защита растений в устойчивых системах землепользования: в 4 кн. / под общ. ред. Д. Шпаара. – Торжок: ООО «Вариант», 2003. – Кн. 1. – 392 с.

- Защита растений от болезней / под ред. В.А. Шкаликова. – М.: КолосС, 2003. – 255 с.

- Определитель болезней растений / под ред. М.К. Хохрякова. – СПб.: Лань, 2003. – 592с.

- Общая и молекулярная фитопатология: учеб. пособие. – М.: Изд-во «Общество фитопатологов», 2001. 302 с.

- Попкова К.В. Общая фитопатология / К.В. Попкова. – М.: Агропромиздат, 1989. –

- Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология / В.Ф. Пересыпкин. – М.: Агропромиздат, 1989. – 480 с.

- Микроорганизмы – возбудители болезней растений / под ред. В.И. Билай – Киев: Наук. думка, 1988. – 552 с.

- Общая и сельскохозяйственная фитопатология / Ю.Т. Дьяков и др. – М.: Колос, 1984. – 495 с.

- Яковлева Н.П. Фитопатология. Программированное обучение / Н.П. Яковлева. – М.: Колос, 1983. – 271 с.

- Фитопатология / под ред. П.Н. Головина. – Л.: Колос, 1980. – 320с.

- Родигин М.Н. Общая фитопатология / М.Н. Родигин. – М.: Высш. шк., 1978. – 365с.

- Практикум по общей фитопатологии / П.Н. Головин, М.В. Арсеньтьева, А.Т. Тропова, З.И. Шестиперова. – СПб.: Издательство «Лань», 2002. – 288 с.

Учебное издание

Андрей Васильевич Какшинцев

Людмила Георгиевна Коготько

Николай Григорьевич Онуфрейчик

Систематика и характеристика

фитопатогенных грибов

класса Deuteromycetes

Лекция для студентов агрономических специальностей

Редактор О.Г. Толмачева

Техн. редактор Н.К. Шапрунова

Корректор А.М. Павлова

ли № 348 от 09.06.2004. Подписано в печать 11.01.2007.

Формат 60×84/ 1/16. Бумага для множительных аппаратов.

Печать ризографическая. Гарнитура «Times».

Усл. печ. л. 3,25. Уч.-изд. л. 3,08.

Тираж 100 экз. Заказ 91 . Цена 5040 руб.

Редакционно-издательский отдел БГСХА

213407, г. Горки Могилевской обл., ул. Студенческая, 2

Отпечатано в секторе издания учебно-методической литературы и ризографии БГСХА

г. Горки, ул. Мичурина, 5