С. В. Сорока, директор нируп «Институт защиты растений нан беларуси», канд с. Х наук; Г. А

| Вид материала | Документы |

- Коллекционный генофонд лекарственных растений Центрального ботанического сада нан беларуси, 103.61kb.

- Программа гомель 5-7 октября 2010 г. Организаторы конференции национальная академия, 165.18kb.

- «Институт технологии металлов нан беларуси», 1098.44kb.

- «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», 392.15kb.

- «Белорусский государственный университет физической культуры», 479.03kb.

- Бюро Президиума Гомельского филиала нан беларуси, на котором с доклад, 212.88kb.

- Программ а, 279.05kb.

- Комплекс вредных фитофагов, повреждающих зернобобовые культуры в Беларуси, 531.26kb.

- Пресс-релиз «о выпуске магистров в нан беларуси», 22.07kb.

- Программа Среда, 26 октября Регистрация участников в гну ипм нан беларуси (Минск, Платонова, 353.41kb.

Таблица 1. Классификация класса Deuteromycetes

| Порядок по Саккардо | Семейство | Порядок по Потебне и Ячевскому |

| Hyphomycetales | Moniliaceae | Hyphales |

| Dematiaceae | ||

| Stilbaceae | Coremiales | |

| Tuberculariaceae | Acervulales | |

| Melanconiales | Melanconiaceae | |

| Sphaeropsidales | Leptostromataceae | Pseudopycnidiales |

| Exipulaceae | ||

| Nectroidaceae | Pycnidiales | |

| Sphaeropsidaceae |

В настоящее время предлагают отказаться от подразделения на порядки и семейства, а применять код для характеристики отдельных видов, который основан на структурах конидиеносцев, на формах и окраске конидий и на способе их возникновения.

2. Порядок Hyphomycetales (Hyphales, Moniliales) – Гифомицеты

Hyphomycetales – самый крупный и разнообразный в морфологическом отношении порядок, объединяющий виды с одиночными и собранными в пучки (коремии) или подушечки (спородохии) конидиеносцами. Конидиеносцы могут быть различного строения (простые, сложные, различным образом разветвленные). Конидии также очень разнообразны: одноклеточные, с поперечными и продольными перегородками и по-разному расположенные на конидиеносцах (одиночные, в головках, цепочках). Мицелий, конидиеносцы и конидии могут быть бесцветными и окрашенными.

Гифомицеты широко распространены в природе. Лен, картофель, свекла, зерновые, бобовые, овощные, плодовые и декоративные растения в значительной степени поражаются различными представителями этого порядка. Многие виды вызывают порчу кормов и продуктов питания. Необходимо отметить и положительное значение многих видов этих грибов: они осуществляют процесс минерализации органических остатков и играют огромную роль в повышении плодородия почв. В составе порядка много полезных видов, используемых в производстве антибиотиков и в пищевой промышленности (например, виды рода Penicillium), в производстве ферментов и органических кислот (виды рода Aspergillus). Сюда же относятся виды, используемые в биологической защите от вредных насекомых (Beauveria tenella, Beauveria bassiana), фитопатогенных грибов (Trichoderma lignorum, Trichothecium roseum), фитогельминтов (хищные грибы, снабженные кольцами-ловушками для захватывания пищи, из родов Arthrobotrys, Harponosporium, Didymozoophaga и др.).

Порядок включает в себя четыре семейства: Moniliaceae, Dematiaceae, Stilbaceae, Tuberculariaceae.

2.1. Семейство Моniliасеае – Монилиальные

У представителей этого семейства мицелий, конидиеносцы и конидии бесцветные. Однако возможны случаи, когда конидии могут быть окрашены, но при этом мицелий и конидиеносцы остаются бесцветными (рис. 1).

Род Monilia Pers. Мицелий распространяется внутри субстрата, образуя на его поверхности плотные подушечки. Гифы распадаются на эллипсоидальные или лимоновидные конидии, образующие цепочки.

Monilia fructigena Pers.– возбудитель плодовой гнили семечковых.

Подушечки конидий охряно-желтые, затем бурые, расположенные концентрическими кругами. Конидии яйцевидные и эллипсоидальные, размером 20–24 12–14 мкм, образуют цепочки.

Сумчатая стадия – Monilinia fructigena (Aderh. et Ruhl.) Honey. Роль этой стадии в цикле развития гриба незначительна, так как она образуется редко.

Поражает плоды, а также цветы и плодовые веточки груш, яблонь.

На плодах образуются бурые пятна, которые, разрастаясь, покрывают весь плод. На их поверхности формируются розово-оранжевые подушечки спороношения гриба. Плод загнивает. При неблагоприятных для спороношения гриба условиях плоды мумифицируются, чернеют и зимуют на дереве. Листья опадают, кора некротизируется, образуются раковые образования на ветках. Болезнь развивается и в хранилищах.

И

сточник инфекции – мицелий, сохраняющийся в мумифицированных плодах.

сточник инфекции – мицелий, сохраняющийся в мумифицированных плодах.M

Рис. 1. Морфологические особенности родов сем. Moniliaceae:

1 – Monilia; 2 – Botrytis; 3 – Penicillium;

4 – Verticillium; 5 – Ramularia.

onilia cinerea Bon – возбудитель серой гнили (монилиоза) косточковых культур.

Подушечки серые, мелкие, плотные. Конидии чаще лимоновидные, размером 12 – 13 9 – 10 мкм, сероватые, в длинных цепочках.

Сумчатая стадия – Monilinia cinerea (Bonord.) Honey.

Болезнь проявляется в виде засыхания молодых побегов, цветков, листьев, которые остаются висеть на дереве. Летом пораженные плоды покрываются подушечками серой гнили, затем мумифицируются.

Источник инфекции тот же, что и у М. fructigena.

Monilia mali Так. – возбудитель монилиального ожога яблони, поражающий листья, цветки, молодые завязи яблони и айвы, произрастающих в южных районах и на Дальнем Востоке.

Род Oospora Wallr. Мицелий стелющийся по субстрату, легко распадающийся, образует подушковидные сплетения. Конидиеносцы отсутствуют. Конидии шаровидные, яйцевидные или овальные, бесцветные.

Oospora pustulans Owen, et Wak. – возбудитель бугорчатой парши (ооспороза) клубней картофеля.

Пустулы округлые, 2–3 мм в диаметре. Конидии удлиненно-цилиндрические, размером 6 – 12 2 – 2,5 мкм.

В поле поражаются корни, стебли и столоны. На клубнях внешние признаки заболевания проявляются во второй половине зимнего хранения в виде темных бугорков или пустул, одиночных или сливающихся. Ткань темнеет и отслаивается. В основном поражаются глазки. При холодном хранении развивается ямчатая форма ооспороза: на поверхности клубней образуются округлые углубления диаметром 4–10 мм.

Источник инфекции – конидии, сохраняющиеся в клубнях, растительных остатках, почве в течение двух и более лет.

Oospora betae Delacr. – возбудитель бугорчатой парши (ооспороза) сахарной свеклы.

Конидии цилиндрические, бесцветные, собранные в длинные цепочки размером 4 – 16 4 – 4,5 мкм. Развитие и симптомы болезни, источник инфекции такие же, как и у О. pustulans.

Oospora lactis (Jres.) Sacc. – возбудитель резиновой гнили клубней картофеля. На растениях проявляется в виде пожелтения листьев отдельных стеблей, начиная с нижних. Больные стебли увядают. На клубнях в период уборки появляются коричневые пятна с черной каймой. Мякоть под пятном становится мягкой, эластичной. Из пораженного клубня со столонного конца выделяется экссудат с отчетливым рыбным запахом.

Возбудитель сохраняется в почве и больных клубнях.

Другие вредоносные виды: О. lactis-parasitica Pritch. et Port. – возбудитель ооспороза, гнили плодов томата.

Род Oidium Sacc. Мицелий поверхностный, с гаусториями, белый, затем серый или коричневый. Конидиеносцы простые, в виде коротких веточек мицелия. Конидии бочонковидные, цилиндрические, эллипсоидальные, в цепочках, бесцветные.

Паразиты травянистых и древесных культур, возбудители мучнистой росы.

Oidium. fragariae Harz. – возбудитель мучнистой росы земляники.

Сумчатая стадия – Sphaerotheca macularis Mag. f. fragariae Jacz. Проявляется в виде пушистого белого налета, состоящего из мицелия и спороношения гриба, на листьях, бутонах, цветках, завязях, ягодах.

Источник инфекции – мицелий, сохраняющийся на живых зимующих листьях и клейстотеции на отмерших листьях.

Другие вредоносные виды: O. tuckeri Berk – возбудитель мучнистой росы винограда; О. monilioides Lk. – возбудитель мучнистой росы злаков (сумчатая стадия – Erysiphe graminis DC.); O. communis – возбудитель мучнистой росы бобовых (сумчатая стадия – Erysiphe communis Grev.); О. lini Bond.– возбудитель мучнистой росы льна; О. lycopersicum Cooke et Mass.– возбудитель мучнистой росы томатов; О. solani auct.– возбудитель мучнистой росы картофеля (сумчатая стадия – Erysiphe solani Vanha); О. dianthi – возбудитель мучнистой росы гвоздики.

Род Botrytis Midi. Мицелий распростертый, пушисто-паутинистый, дымчатый. Конидиеносцы разветвленные (древовидные), их концы вздутые, с маленькими зубчиками, несущими конидии, скученные головками. Конидии овально-яйцевидные, как правило, темноокрашенные. Часто образуют склероции, которые прорастают после перезимовки в мицелий или образуют плодовые тела – апотеции.

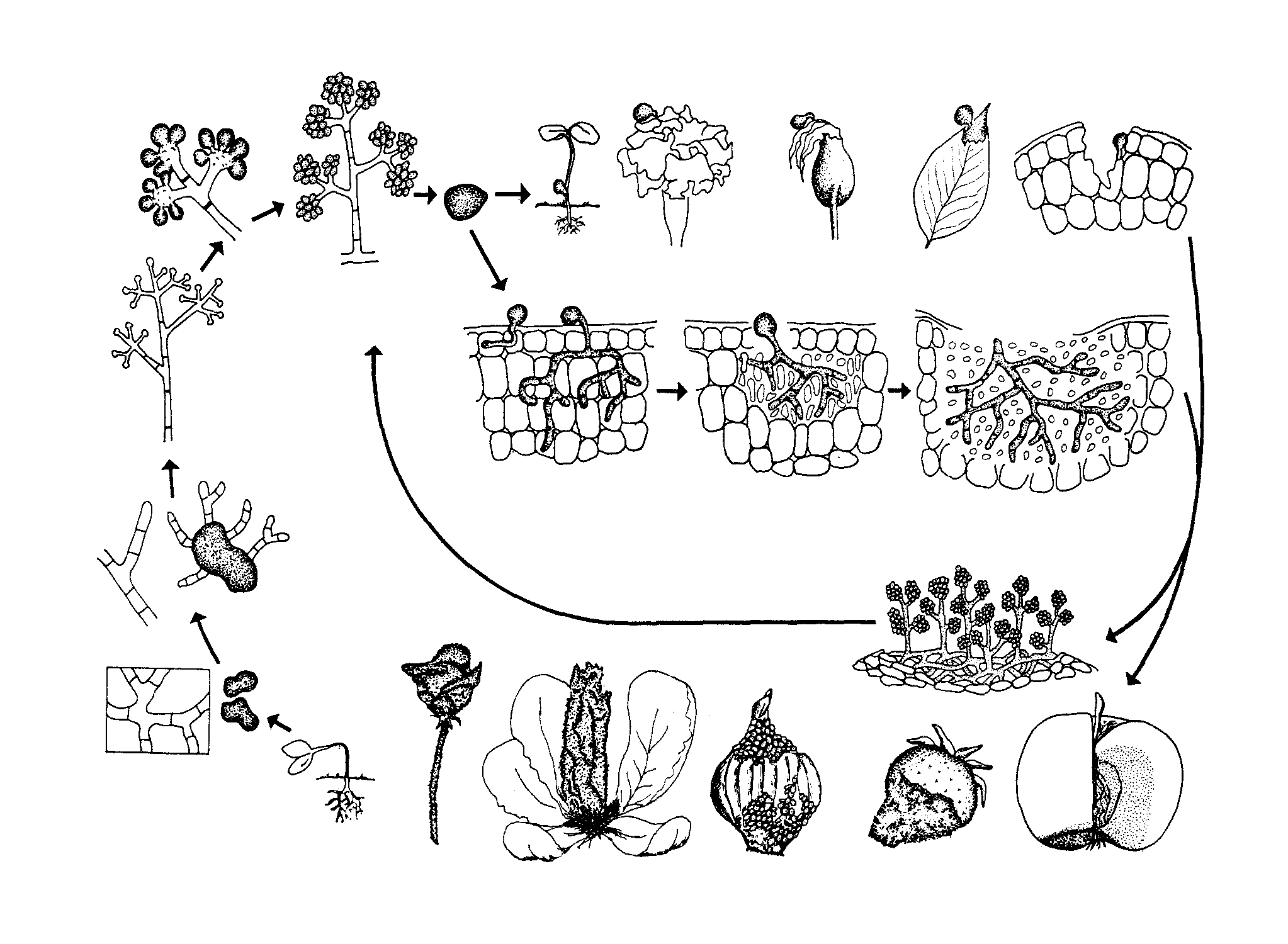

Виды этого рода паразитируют на различных растениях, вызывая серую гниль. Биологический и инфекционный циклы развития грибов рода Botrytis представлены на рис. 2.

Botrytis cinerea Pers. Мицелий серо-оливковый. Конидиеносцы разнообразного вида, размером 300 – 1000 6 – 17,5 мкм, с толстой оболочкой, древовидно разветвленные, с короткими конечными веточками, снабженными мелкими зубчиками, на которых гроздями расположены тесно скученные конидии. Конидии яйцевидно-эллипсоидальные, размером 9 – 15 6,5 – 10 мкм, в массе дымчатые. Собранные в клубочки склероции серовато-бурые, потом черные, 2–7 мм в длину, с бородавчатой поверхностью. Склероции образуются при пониженной температуре (до 2 °С). Весной из них развиваются конидиальное и сумчатое спороношения. Для нормального развития склероциев необходимо, чтобы они хотя бы раз в течение зимы подверглись действию отрицательных температур.

Сумчатая стадия – Botryotinia fuckeliana (DB.) Whet., B. ranunculi Henneb. et Grov., B. ficariarum P. Henn.

Поражает свыше 200 видов растений из различных семейств, чаще всего – сложноцветных, пасленовых, бобовых, зонтичных. Особенно часто поражаются корни свеклы, моркови, капусты. Является одним из наиболее агрессивных возбудителей кагатной гнили.

Пораженные растения увядают или преждевременно теряют листья и постепенно отмирают. Болезнь развивается на растениях не только в период вегетации, но и после уборки урожая. При заболевании корнеплодов сахарной свеклы и моркови во время хранения болезнь проявляется в их побурении, образовании налета спороношения гриба, а затем в отмирании и разложении тканей корнеплода. Загнившие участки или целые корнеплоды покрываются плесенью разного цвета, со временем приобретающей сероватую, бурую, иногда почти черную окраску. Ткань корнеплода теряет прочность, легко разрушается, быстро подсыхает при сухой гнили или ослизняется при мокрой.

Плоды и стебли томатов и огурцов поражаются в период вегетации, особенно в условиях закрытого грунта (в местах ранений). Во влажную погоду чаще всего поражаются молодые надземные органы растений (верхушки побегов, соцветия, бутоны, цветки).

У люпина поражаются зеленые побеги, на которых образуются вдавленные ранки, а также основание стебля, верхние участки.

Капуста заражается еще в поле, в конце лета в дождливую погоду или при обильных росах. Заболевание начинается с нижних листьев, часто в местах прикрепления черешка листа к кочерыжке. При хранении поверхность кочана покрывается серым пушистым налетом.

На стеблях, листьях, соцветиях, стручках рапса образуются пятна бурого цвета, впоследствии покрывающиеся пушистым серым налетом. На налете формируются мелкие черные склероции гриба.

Известна одна форма В. cinerea f. lini v. Beyma et Kingm. – возбудитель серой плесени льна.

Конидиеносец

с конидиями

Конидии заражают растение во влажную погоду

Конидии

Сеянец

Цветок

Увядающие лепестки

Отмирающие кончики

листьев

Поранения

тканей

Прорастание склероциев

Прорастание конидий и инфицирование тканей

Пораженные ткани размягчаются и загнивают

Симптомы серой гнили на различных растениях и их органах

Рис. 2. Биологический и инфекционный циклы развития грибов рода Botrytis (по Agrios).

Болезнь проявляется во влажные годы, после засухи или холодов. На корневой шейке всходов образуются коричневые пятна, на семядолях и листьях – серовато-коричневые. У более старых растений поражается верхушка. При сильном поражении растений коробочки не развиваются. Проростки зараженных семян загнивают и погибают, на стеблях образуются обесцвеченные пятна, которые со временем белеют и на них развиваются выпуклые черные склероции, которые зимуют на растительных остатках. Болезнь приводит к разрушению волокна соломки и тресты и значительным потерям урожая.

Источник инфекции – склероции, сохраняющиеся на растительных остатках, в семенах, почве (в течение года).

Botrytis allii Munn. – возбудитель серой гнили шейки луковиц репчатого лука. Грибница сначала бесцветная, позже темнеет. Конидиеносцы прямые, 0,5–1 мкм в высоту, с перегородками. Конидии в пучках только в верхней четверти или трети конидиеносца, эллипсоидальные, на концах слегка заостренные, размером 7,1 – 16,2 3,8 – 6,3 мкм. Склероции плотные, матово-черные, в середине белые, неправильной формы, 1–5 мм в диаметре.

Сумчатая стадия – Botryotinia allii (Budd, et Wakef). Seaver.

На шейке луковиц образуется серый пушистый налет, затем он становится порошистым и на нем образуются мелкие черные склероции, часто сливающиеся в сплошную черную корочку. Листья бледноокра-шенные, быстро увядают. Цветоносы и соцветия покрываются тоже серым налетом. Семена не созревают. Чаще поражаются сорта белого лука, реже – желтого и красного.

Источник инфекции – зараженные или покрытые спорами луковицы (в том числе луковицы севка) и склероции на растительных остатках, в почве и семенах.

Род Verticillium Nees. Мицелий белый или кирпично-красный. Конидиеносцы прямостоячие, мутовчато-разветвленные. Веточки первого порядка расположены или поочередно, или супротивно. Конидии эллипсоидальные, овальные, шаровидные, бесцветные или окрашенные. В мицелии образуются следующие морфологические структуры: хламидоспоры, геммы, склероции, микросклероции (мелкие или крупные, иногда удлиненные уплотнения мицелия различной формы) и темные толстостенные гифы, уплотняющиеся с возрастом, предназначенные для сохранения вида в неблагоприятных условиях; из видоизменений мицелия известны оидии.

Микросклероции образуются только в отмерших частях растений путем утолщения и многократного деления клеток гиф и последующего утолщения и пигментирования клеточных оболочек. Их цвет в зависимости от возраста варьирует от желтого до черно-бурого.

Микросклероции представлены клетками двух типов: толстостенными, темными, 15–25 мкм в диаметре, и тонкостенными, бесцветными, 5–15 мкм в диаметре. В клетках первого типа накапливаются питательные вещества, обеспечивающие выживание клеток второго типа в неблагоприятных условиях.

В цикле развития грибов этого рода отмечено несколько стадий: вегетативный рост мицелия, бесполое размножение (конидиями) и покоящиеся стадии (геммы, хламидоспоры, склероции и микросклероции).

Из большого числа видов рода – паразитов и сапрофитов – наибольшее значение имеют виды, вызывающие увядание (вилт), усыхание и гниль растений.

Verticillium albo-atrum Rein. et Berth. – возбудитель вертициллезного увядания и сухой гнили картофеля.

Мицелий бесцветный. Конидиеносцы мутовчатые, 100–800 мкм в длину. Стеригмы прямые или слегка согнутые, с перегородкой у основания, 24–30 мкм в длину. Конидии одноклеточные, размером 6 – 12 2,5 – 3 мкм, часто с одной перегородкой, бесцветные, эллипсоидальные, собраны в головки. Мицелий сначала бесцветный, затем темно-коричневый, при старении с толстой оболочкой. В культуре часто образует цепочки хламидоспор и черные узелки мицелия, отличающиеся от микросклероций.

Поражает многие культурные растения: картофель, томаты, лен, люцерну, люпин, огурцы, землянику и др. Отмечен на 66 видах сорняков из 15 семейств.

Гриб развивается в сосудисто-волокнистых пучках. Листья у больных растений желтеют, сморщиваются и увядают, проводящие сосуды чернеют. На черешках и главной жилке увядших листьев образуется серовато-грязный налет спороношения. Стебли отмирают. У льна изменяется цвет стебля, он становится свинцово-серым, корни разрушаются. Лубяная часть растений разрушается, и волокно становится непригодным для использования. Такие же признаки заболевания наблюдаются и при хранении льна. Изменение окраски (обесцвечивание) начинается у корневой шейки и распространяется по стеблю. В паренхиме коры, в древесине и полостях образуются микросклероции, соединенные между собой гифами, проникающими в волокнистые пучки.

Картофель поражается чаще при бессменной культуре в период цветения и после него. В сухую погоду листья желтеют, буреют, засыхают и опадают, во влажную – повисают вдоль стебля. На черешках и главной жилке увядших листьев появляется серовато-грязный налет.

Стебли отмирают. На их поперечном срезе можно обнаружить потемнение сосудов.

Источник инфекции – микросклероции и мицелий, сохраняющиеся в клубнях, растительных остатках, почве.

Другие вредоносные виды: V. prolificans Pidopl. – возбудитель вертициллезного увядания сахарной свеклы; V. lycopersici Pilchard et Porle – возбудитель вертициллезного увядания сеянцев томатов.

Род Rhynchosporium. Мицелий межклеточный. Конидиеносцы простые, заостренные у вершины, выходят пучком из устьиц на нижней поверхности пораженных листьев.

Виды рода паразитируют на злаках, вызывая пятнистость.

Rhinchosporium graminicola Heins. – возбудитель окаймленной пятнистости, или ринхоспориоза злаков. Спороложа расположены под эпидермисом. Конидиеносцы простые, заостренные у вершины, одноклеточные, бесцветные, мелкие, образуют плотный слой. Конидии бесцветные, двухклеточные, верхняя клетка клювовидная, нижняя – прямая, заостренная книзу, размером 16 – 18 3 – 5 мкм.

Поражает ячмень, рожь и многие злаковые травы. На влагалищах и обеих поверхностях листьев образуются овальные или неправильной формы водянистые, серо-зеленые пятна с темно-бурым окаймлением. Спороношение образуется на нижней поверхности листьев в виде белых подушечек. Пораженные листья скручиваются и усыхают.

Источник инфекции – мицелий, сохраняющийся в пораженных растительных остатках, падалице, семенах, зараженных посевах озимых и многолетних трав.

Род Ramularia Ung. Конидиеносцы короткие, реже – удлиненные, цилиндрические, у вершины с зубчиками, собраны в пучки, реже одиночные, выступающие из устьиц или прорывающиеся через эпидермис. Конидии яйцевидные или цилиндрические, с закругленными концами, одно-, двухклеточные, бесцветные или слегка окрашенные, иногда в коротких цепочках.

Сумчатая стадия относится к роду Mycosphaerella.

Представители этого рода поражают многие виды растений: батат, кориандр, клубнику, землянику, ромашку, люцерну, мяту, нарцисс, эспарцет, ревень, щавель, валериану и другие, вызывают рамуляриоз.

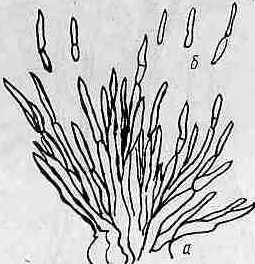

Ramularia betae Rostr. – возбудитель пятнистости листьев, или рамуляриоза сахарной свеклы.

Конидиеносцы собраны в пучки, находятся на обеих поверхностях листьев. Конидии цилиндрические, размером 10 – 25 4 – 5 мкм, на концах суженные или заостренные, одно- или двухклеточные (рис. 3).

Конидиальная стадия дает несколько генераций в год.

На листьях больных растений появляются мелкие, круглые или неправильной формы пятна, которые постепенно увеличиваются в размере. В центре они бурые, с темно-бурой каймой или без нее. Пятна на нижней поверхности листьев опушены белым порошковидным налетом конидиального спороношения гриба. Поврежденные листья усыхают.

Болезнь похожа на церкоспороз, но отличается от него пятнами менее правильной формы и белым, а не серым налетом.

Источник инфекции – мицелий, сохраняющийся на растительных остатках.

Источник инфекции – мицелий, сохраняющийся на растительных остатках.Ramularia tulasnei Sacc. – возбудитель белой пятнистости листьев земляники.

Конидиеносцы неразветвленные, бесцветные, размером 30 3 – 4 мкм, собраны в пучки, выступают из устьиц на обеих поверхностях листьев. Конидии бесцветные, цилиндрические, одно-, трехклеточные, размером 15 – 45 2,5 – 4,5 мкм.

С

Рис. 3. Конидиальное спороношение Ramularja betae:

а – пучок конидиеносцев;

б – конидии.

умчатая стадия – Mycosphaerella fragariae (Tul.) Sacc.

Поражает преимущественно листья, реже черешки, цветоносы и плодоножки. На листьях образуются округлые белые пятна с пурпурной каймой, которые часто сливаются. Со временем центральная часть пятна выпадает. На других пораженных органах пятна вытянутые, бурые, затем в центре белеющие. При сильном поражении образуются перетяжки и органы надламываются.

Источник инфекции – склероции.

Другие вредоносные виды: R. medicaginis Bond. et Lebed. – возбудитель pамуляриоза люцерны; R. onobrychidis Allesch. – возбудитель pамуляриоза эспарцета; R. rhei Aliesch. – возбудитель pамуляриоза ревеня.

Род Cercosporella Sacc. Мицелий развивается внутри ткани питающего растения. Конидиеносцы простые, выходящие пучками из устьиц на нижней стороне пораженных грибом листьев растений. Конидии цилиндрические или булавовидные, удлиненные, с многочисленными поперечными перегородками.

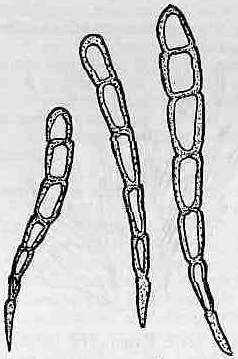

Cercosporella herpotrichoides Fron – возбудитель церкоспореллезной гнили или эллипсовидной, глазковой пятнистости стеблей злаковых культур.

Мицелий внутри растения сначала бесцветный, затем темнеющий, на поверхность растения прорастают толстостенные, круглые, темно-окрашенные клетки, часто образующие склероции. Конидиеносцы в виде коротких боковых ветвей. Конидии бесцветные, игольчатые, в верхней части согнутые, с перегородками (до 6), 50–70 мкм в длину, возле основания 2–3 мкм, около верхушки 1–1,5 мкм в толщину, по 2–4 на конидиеносце (рис. 4).

На питательных средах обильно образует темноокрашенные толстостенные клетки, превращающиеся в скопления типа микросклероциев, которые видны невооруженным глазом в виде черных точек (100–500мкм). В природных условиях такие образования иногда появляются на пятнах и на поверхности стеблей пораженных растений.

Я

вляется одним из самых вредоносных видов. Поражает основание стебля взрослых растений и проростков озимой пшеницы, реже ячменя и еще реже – ржи.

вляется одним из самых вредоносных видов. Поражает основание стебля взрослых растений и проростков озимой пшеницы, реже ячменя и еще реже – ржи.Характерным признаком поражения является образование на нижних листовых влагалищах и на междоузлиях стеблей осенью или поздней весной удлиненных эллипсоидальных пятен, обычно желтоватых или буроватых, окруженных бурой или пурпурной каймой. Иногда пятна покрывают все основание стеблей, вследствие чего ткань теряет тургор и растения полегают, причем беспорядочно, в отличие от полегания, вызванного непаразитными причинами (например, в направлении ветра).

И

Рис. 4. Конидии Cercosporella herpotrichoides:

сточник инфекции – мицелий и склероции, сохраняющиеся в пораженных растительных остатках.

Другие вредоносные виды: С. valerianae Siemsszko – возбудитель пятнистости листьев валерианы; С. inconspiqua (Wint.) – Koch. – возбудитель пятнистости листьев лилии; С. persicae Sacc. – возбудитель пятнистости листьев персика.

Род Mastigosporium. Конидии продолговато-яйцевидные, с 3–5 перегородками, с двумя нитевидными придатками, расположенными у вершины или сбоку, или без придатков. Паразиты листьев.

Mastigosporium album Riess – возбудитель белой пятнистости или мастигоспориоза злаковых трав. Поражает многие злаки, но особенно тимофеевку, лисохвост, ежу сборную и райграс высокий. Образует на поверхности пятен рыхлые белые дерновинки, состоящие из перегородок конидиального спороношения. Конидиеносцы короткие, бесцветные, конидии веретеновидные, размером 48–5511–13 мкм, на концах слегка заостренные, с тремя (редко с пятью) поперечными перегородками, бесцветные, на вершине с 1–2 бесцветными ресничками.

Сохраняется на опавших листьях в виде грибницы.

Род Aspergillus Micheli et Fr. Грибница желтоватая, конидиеносцы простые, изредка разветвленные, на вершине шаровидно, реже булавовидно вздутые, с радиально расположенными на вздутии стеригмами, несущими цепочки конидий. Конидии шаровидные или яйцевидные с гладкой или мелкошиповатой оболочкой, светло-буроватые, размером 2,5–8 2–5 мкм. Виды рода вызывают гнили, плесневения семян, корнеплодов, плодов. При сильном поражении они непригодны в пищу, для переработки и на корм скоту, так как могут вызвать отравление.

Aspergillus niger van Tiegh. – возбудитель черной плесневидной гнили лука и чеснока. Поражает лук и чеснок при хранении в условиях высоких температур и плохой вентиляции. Больные луковицы размягчаются, а между чешуями образуется черная пылящая масса спор гриба. Сильнее поражаются невызревшие, плохо просушенные луковицы. Возбудитель проявляется и передается при отсыревании луковиц, поражает также плоды цитрусовых культур.

Другие вредоносные виды: Aspergillus glaucum Link. – возбудитель зеленой плесени яблок; Aspergillus glaucus Fr. – возбудитель плесневения семян.

Род Penicillium Link. Грибница зеленоватая или желтоватая, конидиеносцы простые или кистеобразно разветвленные, на концах имеют пучки стеригм с конидиями в виде цепочек. Конидии яйцеобразные или округлые, зеленоватые или бесцветные, с гладкой или бородавчатой оболочкой, размером 3,5–8 2–6 мкм.

Грибы из этого рода могут сильно поражать семена зерновых, зернобобовых, кукурузы, сорго и других культур, являются одним из возбудителей корнееда и кагатной гнили свеклы, гнили плодов яблони и груши, лука и чеснока. Заражение семян возбудителями чаще происходит еще в поле, особенно если урожай убирают во влажную погоду. На увлажненных семенах грибы быстро развиваются и нередко вызывают поражение зародыша. При сушке семян (доведении их до кондиционной влажности 13–14%) грибы не погибают, но их развитие приостанавливается. Грибы из рода Penicillium spp. развиваются даже при 0оС, а спороношение могут образовывать при 2оС.

При посеве семян в непрогретую почву, при больших колебаниях влажности и превышении оптимальной глубины заделки семян грибы усиленно развиваются, что приводит к изреживанию всходов.

Penicillium glaucum Fr. – один из возбудителей плесневения семян зерновых, зеленой плесени лука и чеснока. При уборке зерновых культур во влажную погоду на зерне наблюдается зелено-сизый налет, что приводит к снижению и даже потере всхожести семян.

Другие вредоносные виды: Penicillium italicum Wehmer – возбудитель голубой плесени плодов цитрусовых культур; Penicillium digitatum Sacc. – возбудитель оливково-зеленой плесени плодов цитрусовых культур.