С. В. Сорока, директор нируп «Институт защиты растений нан беларуси», канд с. Х наук; Г. А

| Вид материала | Документы |

- Коллекционный генофонд лекарственных растений Центрального ботанического сада нан беларуси, 103.61kb.

- Программа гомель 5-7 октября 2010 г. Организаторы конференции национальная академия, 165.18kb.

- «Институт технологии металлов нан беларуси», 1098.44kb.

- «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», 392.15kb.

- «Белорусский государственный университет физической культуры», 479.03kb.

- Бюро Президиума Гомельского филиала нан беларуси, на котором с доклад, 212.88kb.

- Программ а, 279.05kb.

- Комплекс вредных фитофагов, повреждающих зернобобовые культуры в Беларуси, 531.26kb.

- Пресс-релиз «о выпуске магистров в нан беларуси», 22.07kb.

- Программа Среда, 26 октября Регистрация участников в гну ипм нан беларуси (Минск, Платонова, 353.41kb.

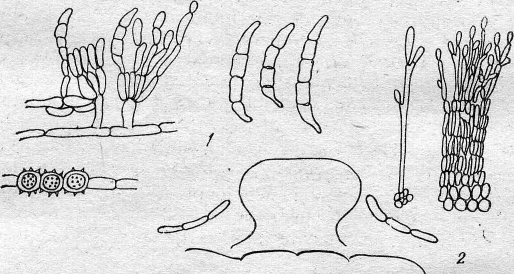

2.3. Семейство Tuberculariaceae – Туберкуляриевые

Конидиальные ложа выпуклые, состоящие из удлиненных конидиеносцев, рано выступающих из субстрата и развивающихся затем поверхностно. Ложа студенистые, восковатые, мягкие, реже твердые. Конидии различной окраски, формы и строения (рис. 8).

Конидиальные ложа выпуклые, состоящие из удлиненных конидиеносцев, рано выступающих из субстрата и развивающихся затем поверхностно. Ложа студенистые, восковатые, мягкие, реже твердые. Конидии различной окраски, формы и строения (рис. 8).Рис. 8. Морфологические особенности родов сем. Tuberculariaceae:

1 – Fusarium; 2 – Tubercularia.

Род Fusarium Lk.Fr. Мицелий хорошо развитый, войлочно-пушистый, паутинистый, бело-розовый, белый, красный, светло-кремовый, соломенно-желтый, серовато-сиренево-лиловый или б

1

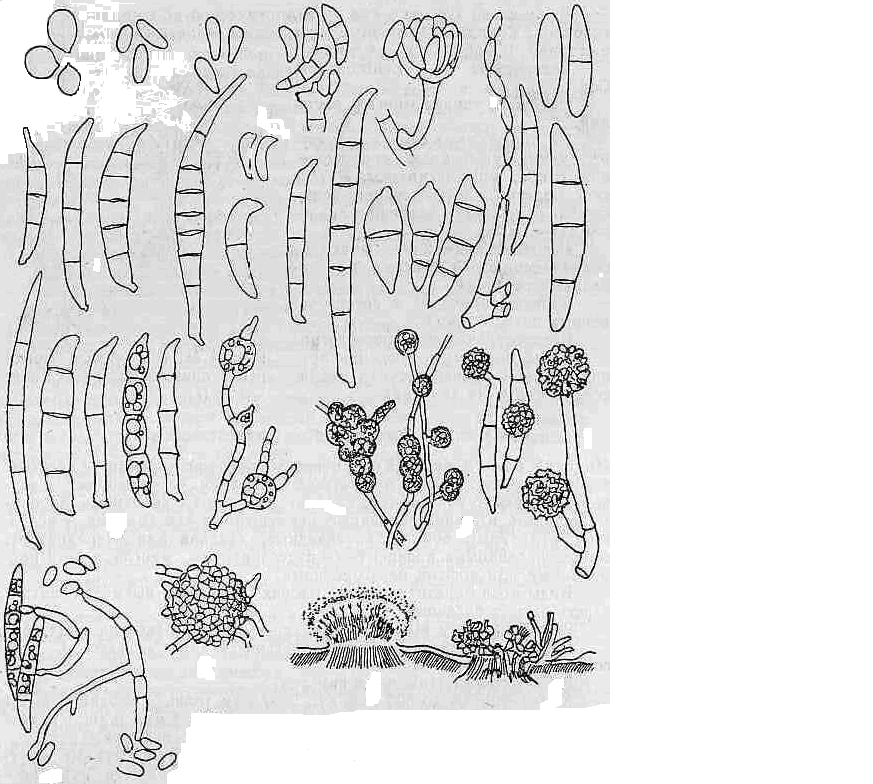

уроватый. Конидиеносцы хорошо выраженные, простые или разветвленные. Из элементов морфологии различают следующие структуры: макроконидии, микроконидии, хламидоспоры, спородохии и склероции (рис. 9).

Рис. 9. Элементы морфологии грибов рода Fusarium:

а– микроконидии; б – макроконидии; в– хламидоспоры;

г – склероции; д – спородохии; е – прорастающие макроконидии.

а

б

в

е

г

д

г

Макроконидии образуются на простых или разветвленных кони-диеносцах, коротких отростках или выступах гиф, в спородохиях и воздушном мицелии. У некоторых видов при длительном культивировании в лабораторных условиях, когда образуются только конидии с 1–3 перегородками или без них, макроконидии отличаются от образуемых в спородохиях. Макроконидии обычно серповидные, вере-теновидно-серповидные, реже веретеновидно-ланцетовидные с различным характером и степенью изогнутости. Диагностическое значение имеют размеры макроконидий, характер их изогнутости, форма верхней клетки, наличие ножки у основания, количество перегородок. Типичной является эллипсоидальная изогнутость макроконидий.

Ножка у основания макроконидий обычно четко выражена, но у ряда видов она имеет вид сосочка или нечетко выражена, а у некоторых отсутствует. Количество перегородок в макроконидиях большинства видов 3–5, реже – 5–7.

Микроконидии образуются на коротких ответвлениях гиф, вокруг которых и скапливаются. У ряда видов они образуют четко выраженные и довольно длинные цепочки, отчетливо видные при малом увеличении микроскопа на стенках пробирки, у других – ложные головки. Микроконидии менее разнообразны по форме, чем макроконидии. Они играют значительную роль в заселении субстрата. При диагностике наличие или отсутствие их может быть использовано только в случае их обильного и относительно постоянного образования.

Большинство видов рода – сапротрофы, некоторые – факультативные паразиты высших растений с различной степенью паразитизма.

Вызывают гниль корней, семян, плодов, кoрне- и клубнеплодов, сеянцев, увядание, задержку роста, бесплодие, пигментацию.

К наиболее распространенным фузариозным заболеваниям относятся трахеомикозное сосудистое увядание растений и корневая гниль.

Проявления фузариозов разнообразны и зависят от физиологического состояния растений, степени их устойчивости, инфекционной нагрузки, специфической физиологической активности возбудителя (быстроты роста, образования токсинов, ферментов и т.д.). Трахеомикозное увядание обусловлено проникновением патогена в сосудистую систему, разрастанием его биомассы и механической закупоркой сосудов. Ферменты и токсины возбудителя вызывают побурение стебля. Растение погибает.

Корневая гниль проявляется в поражения корневой шейки под воздействием ферментов возбудителей, вследствие чего ткани размягчаются и разрушаются, что также приводит к гибели растения. Гнили нередко сопровождаются некрозами ткани различных органов растения, затем происходит разрушение межклеточников, распад ткани на клетки и ее разрушение, в котором может принимать участие уже комплекс первичных и вторичных возбудителей.

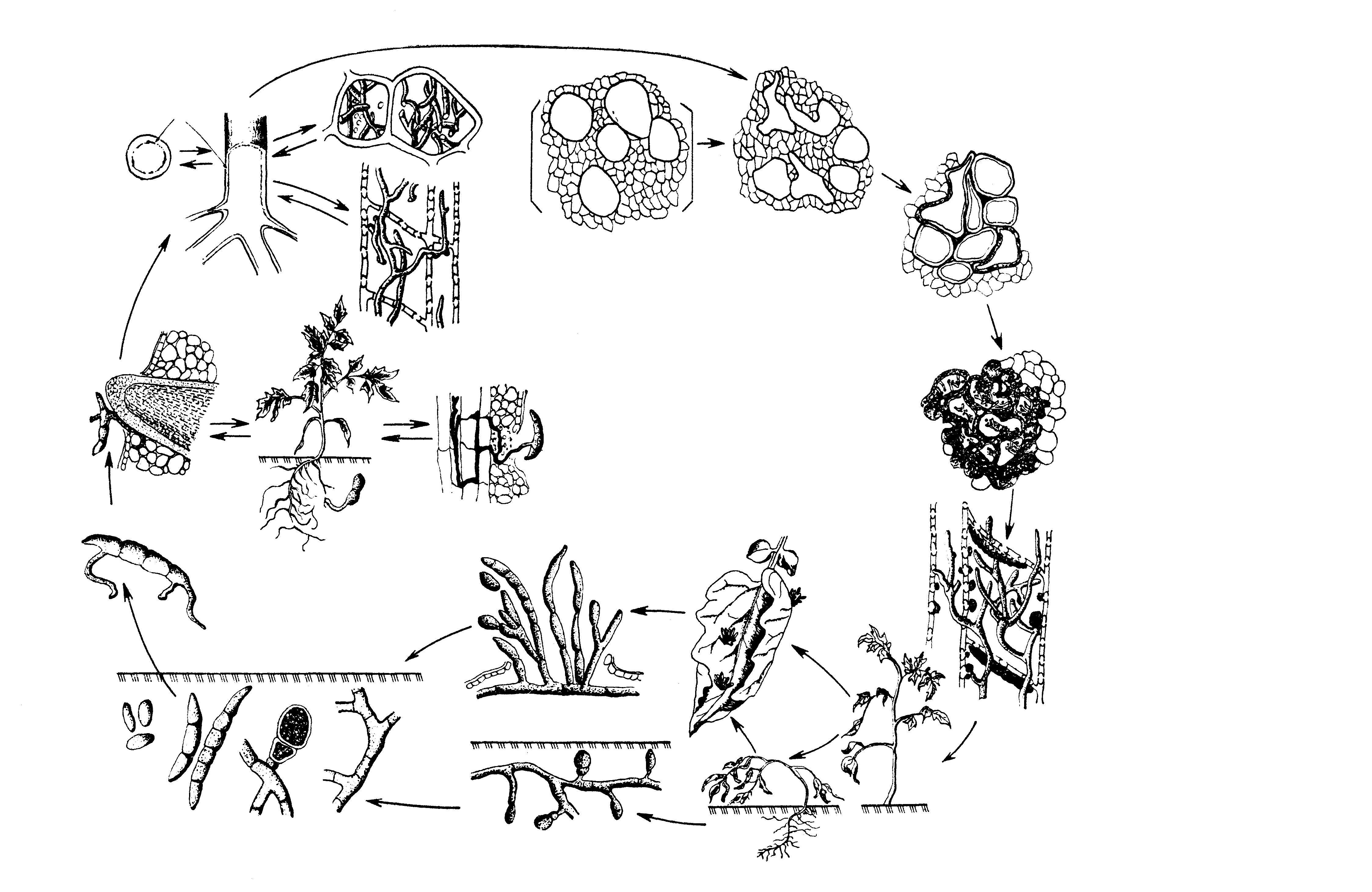

Широкий диапазон приспособительных реакций видов этого рода обусловливает наряду с широким распространением сапротрофов (в ризосфере, на мертвых растительных остатках и поверхности корней, в почве) существование вирулентных рас, адаптированных преимущественно к поражению определенных растений, то есть переход к паразитизму. Наличие последнего нашло отражение в существовании в пределах многих видов специализированных форм. Биологический и инфекционный циклы развития грибов рода Fusarium представлены на рис.10.

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. Син.: Fusarium de tonianum Sacc., F. avenaceum (Fr.) Sacc. var. detonianum (Sacc.) Raillo.

Возбудитель корневой и стеблевой гнили злаковых и зернобобовых культур, фузариоза колосьев злаков; один из возбудителей фуза риозного побурения льна-долгунца.

Воздушный мицелий хорошо развит, желтоватый, розовый, красный, охряный. Спородохии розово-телесного цвета. Макроконидии нитевидно-шиловидные, на значительном протяжении цилиндрические, с сильно и постепенно суживающейся или нитевидной верхней клеткой (до 15 мкм), эллипсоидально или гиперболически изогнутые, с довольно хорошо выраженной ножкой у основания, в массе оранжевые, розово-охряные или кирпично-красные, образуются на простых или разветвленных конидиеносцах. Размеры макроконидий с тремя перегородками 30–60 3–4 мкм, с четырьмя – 38–75 3,3–4,8, с пятью – 32–90 3–4,5, с семью – 60–95 3 – 5,2, с девятью – 70–120 – 3,5–5 мкм. В воздушном мицелии образуются более мелкие макроконидии – эллипсоидальные, ланцетовидные или веретеновидные, без ясно выраженной ножки, с 1–3 перегородками или без перегородок. Типичные хламидоспоры отсутствуют, склероции 60–80 мкм в диаметре, темно-синие, темно-лиловые, коричневые, желтые, белые, иногда отсутствуют.

Поражает многие виды растений, относящиеся к 160 родам различных семейств; среди них цветковые растения (гладиолусы, гвоздики), зернобобовые культуры (люцерна, клевер, люпин, вика).

При корневой гнили поражаются первичные и вторичные корни, подземные междоузлия и основание стебля. Они буреют и отмирают. Во влажную погоду на них образуются оранжевые подушечки споро-ношений гриба.

Стеблевая гниль обычно проявляется на 2–3 нижних узлах и междоузлиях в виде бурых или желтых пятен различной формы, покрывающихся при повышенной влажности розово-красным налетом. Стебель пораженных растений внутри полый, часто размочаливается.

Подземные междоузлия и корешки приобретают красный цвет, паренхима сердцевины разрушается.

При фузариозе колосьев в период вегетации поражаются колосовые

Потемнение сосудистого кольца во вторичной ксилеме

Мицелий в сосудах

Сосуды ксилемы в здоровом стебле

Отмершие и деформированные сосуды в зараженном стебле

Камедь в сосудах и сопутствующих клетках

Заражение через раны на корнях

Проникновение гриба через трещины, образующиеся при развитии боковых корней

Рис. 10. Биологический и инфекционный циклы развития грибов рода Fusarium oxysporum, вызывающего увядание томатов (по Agrios).

Прорастающая спора

Мицелий

в сосудах

Увядание начинается с нижних побегов

Все растение

увядает и отмирает

Споры, образующиеся на мицелии в почве

Мицелий

Хламидоспоры

Макроконидии

Микроконидии

чешуи и зерно, покрываясь сплошным розовым налетом спороношения гриба. При хранении пораженное зерно склеивается разрастающимся мицелием в плотные комочки.

При фузариозном побурении льна зараженные коробочки и соцветия становятся бурыми, коробочки и семена недоразвиваются. Во влажную погоду на них образуется розовый налет спороношения гриба. Стебли надламываются, размочаливаются, коробочки опадают. В отличие от фузариозного увядания, корневая система не поражается. В этот же период развивается одна из наиболее вредоносных форм болезни – фузариоз по ржавчине. Болезнь проявляется в образовании розового налета вокруг черных с глянцевым оттенком выпуклых пятен (телиостадии возбудителя ржавчины – Melampsora lini Desm.). Пораженные участки стебля размочаливаются, надламываются. Развитию болезни способствует полегание льна.

Источник инфекции – мицелий, сохраняющийся в пораженных растительных остатках, почве, семенах.

Fusarium graminearum Schwabe – возбудитель корневой гнили, красной гнили початков кукурузы, фузариоза колоса – «пьяный хлеб».

Воздушный мицелий хорошо развит, пушистый, хлопьевидно-пушистый, бело-розовый, кроваво-красный. Макроконидии образуются в спородохиях и воздушном мицелии. Они веретеновидно-серповидные, эллипсоидально изогнутые, с постепенно и равномерно суживающейся конической, несколько удлиненной верхней клеткой, с ясно выраженной ножкой у основания, обычно с пятью перегородками, в массе беловато-розовые, золотисто-желтые, карминово-пурпурные. Размер макроконидий с тремя перегородками 25–66 3–6 мкм, с пятью – 35–75 3,2–6, с шестью – 50–75 – 4–6 мкм. Микроконидии малочисленные, часто отсутствуют. Хламидоспоры не многочисленные, промежуточные, часто отсутствуют.

Сумчатая стадия – Gibberella saubinеtii (Mont.) Sacc.

Поражает пшеницу, реже рожь, овес, ячмень.

Первые признаки фузариоза появляются на колосьях в середине лета, в фазе молочно-восковой спелости зерна. На больных колосьях сначала появляется бледно-розовый налет спороношения гриба. Различают две формы заболевания – белоколосость и поражение отдельных колосков в колосе. Первая форма проявляется в преждевременном пожелтении всего колоса или его верхней части, побурении соломины, находящейся непосредственно под колосом. Вторая форма проявляется в приобретении больными колосками соломенно-желтого цвета (на зеленом фоне колоса). В период восковой спелости на побелевших чешуйках пораженных колосков развивается восковидный налет конидий ярко-розового или оранжевого цвета. В конце восковой спелости на месте розового налета образуются плодовые тела – перитеции от темно-фиолетового до черного цвета. Под колосковыми чешуями развивается мицелий гриба.

Гриб вырабатывает экстрогенный токсин – зеараленон. Хлеб, выпеченный из муки такого зерна, вызывает тошноту, рвоту, головокружение, головную боль – признаки, напоминающие отравление алкогольными напитками; поэтому болезнь получила название «пьяный хлеб». У животных, поедающих фузариозное зерно, наблюдаются возбужденное состояние, заторможенные движения, вульвовагинит, расстройство зрения, у лошадей – временное бешенство.

При красной гнили початков кукурузы поражаются всходы, корневая система, початки. Заболевание развивается во все периоды вегетации. На вершине пораженного початка появляется плотный восковидный ярко-розовый налет, распространяющийся сверху вниз и переходящий в стержень. Оболочка пораженных зерновок становится сначала вишнево-красной, затем буро-коричневой. Полости зерновок заполняются мицелием гриба. Листовые обертки пронизываются мицелием, плотно прилегают друг к другу и початку, приобретают красно-вишневый цвет. Стержень загнивает, в нем появляются глубокие трещины, зерновки опадают, начиная с вершины початка.

Сильно пораженные семена не дают всходов. При скрытой форме заболевания семена прорастают, но ростки их не достигают поверхности почвы, погибают. Корни поражаются в фазе 2–3 листьев, они загнивают, окрашиваясь в красно-коричневый цвет. Пораженные проростки, начиная с вершины, увядают, бледнеют, засыхают.

Мицелий и конидии сохраняются в почве в течение года, аскоспоры – более 3 лет.

Источник инфекции – хламидоспоры и аскоспоры, сохраняющиеся в семенах, пожнивных остатках, почве.

Fusarium sоlani (Mart.) App. et Wr. – возбудитель корневой, стеблевой, плодовой гнилей.

Описано свыше 20 более или менее специализированных форм.

Воздушный мицелий плотнопушистый, белый, бело-розовый, бе-ловато-кремово-желтоватый. Макроконидии образуются в спородохиях, веретеновидно-серповидные, слабо эллипсоидально изогнутые, с короткой, слегка суженной и тупой верхней клеткой с сосочковидным основанием, обычно с 3–5 перегородками, с одинаковым диаметром на большей части длины, в массе кремово-желтоватого, сине-зеленого, коричневато-белого или глинистого цвета. Размеры макроконидий с тремя перегородками – 30–45 4,5–5,5 мкм. Микроконидии образуются в воздушном мицелии, овально-цилиндрические, размером 12–16 3–4 мкм. Хламидоспоры обильные, мицелиальные и конидиальные.

Поражает клубни картофеля в период хранения. На поверхности образуются серовато-бурые или матовые, несколько вдавленные в мякоть пятна различных очертаний. В местах пятен мякоть клубня становится бурой, трухлявой и сухой.

Распространяется патоген конидиями и грибницей. Первичное заражение происходит еще в поле во время уборки.

Поражает бобовые растения, а также овощные культуры во время вегетации и при хранении; в комплексе с другими видами поражает древесные породы: дуб, шелковицу, миндаль, инжир, абрикос, персик и др. Образует токсин – мартицин.

Источник инфекции – хламидоспоры, сохраняющиеся в почве, пораженных растительных остатках, корнях, корнеклубнеплодах, плодах.

Fusarium nivale (Fr.) Ces. – возбудитель снежной плесени злаков.

Мицелий паутинистый, светлый, розовый, длинноволокнистый или кустистый. Макроконидии образуются в мицелии обычно в виде поро-шистого налета; иногда скученные в комочки или образуют слизистый оранжевый слой, по мере высыхания темнеющий и приобретающий кирпично-красную или кирпичную окраску, при высыхании – розово белый. Макроконидии веретеновидно-серповидные, к обоим концам суженные и конусовидно притупленные или округлые, без ножки, редко у основания слегка перетянутые, с 1–2 перегородками, часто без перегородок. Хламидоспоры верхушечные. Размеры одноклеточных макроконидий – 5–18 2–4 мкм, с одной перегородкой – 9–23 2,2–4,5, с тремя – 13–36 2,4 – 4,5, с четырьмя – 19–30 2,54 мкм.

Сумчатая стадия – Calonectria graminicola Wr. (син.: Griphosphaeria nivalis Mull. et Arx.).

После таяния снега на листьях появляются водянистые пятна, на которых возникает сначала белый, а позже розоватый, паутинисто-пушистый нежный налет спороношения гриба. При обильном росте мицелия листья склеиваются, теряют зеленую окраску, разрушаются и отмирают. Наблюдается также отмирание листовых влагалищ и узла кущения. В патогенезе заболевания большую роль играют трихотеце-новые микотоксины – ниваленол и фузаренон X, продуцируемые грибом.

Источник инфекции – аскоспоры в перитециях и хламидоспоры, сохраняющиеся в растительных остатках, семенах, почве.

Род Tubercularia Tode. Спороложа бородавчатые, округлые, плотные, красноватые, телесного цвета, часто прорывают ткань коры. Конидиеносцы простые или неправильно разветвленные. Конидии яйцевидные, цилиндрические или шаровидные, бесцветные, в цепочках.

Виды паразитируют на древесных и кустарниковых растениях, вызывают пятнистость ягод и ветвей.

Tubercularia rubi Rabenh. – возбудитель пятнистости ветвей малины.

Спороложа кроваво-красные или цвета киновари. Конидии эллипсоидальные, размером 7–92– 3 мкм.

На пораженных побегах образуются расплывчатые темные пятна, со временем покрывающиеся спороношением гриба красного цвета. Побеги усыхают.

Источник инфекции — мицелий и конидии, сохраняющиеся в пораженных побегах.

2.4. Семейство Stilbaceae

Конидиеносцы удлиненные, развивающиеся поверхностно относительно субстрата, сросшиеся боками по всей длине, на вершине обычно разветвленные, образующие таким образом спороношения в виде снопа или коремии (кисты). Спороносная часть расположена на вершине коремии в виде головки шаровидной, цилиндрической или иной формы.

Род Graphium Corda. Конидиеносцы собраны с коремии. Конидии одноклеточные, темные, одиночные (G. ulmi Schw. – возбудитель инфекционного усыхания ильмовых деревьев или голландская болезнь вязов).

Род Stysanus. Коремии булавовидные, темноокрашенные. Конидии отчленяются цепочками, бесцветные (S. stemonites Cda. распространен в почве на разлагающихся органических животных остатках и на навозе травоядных животных).

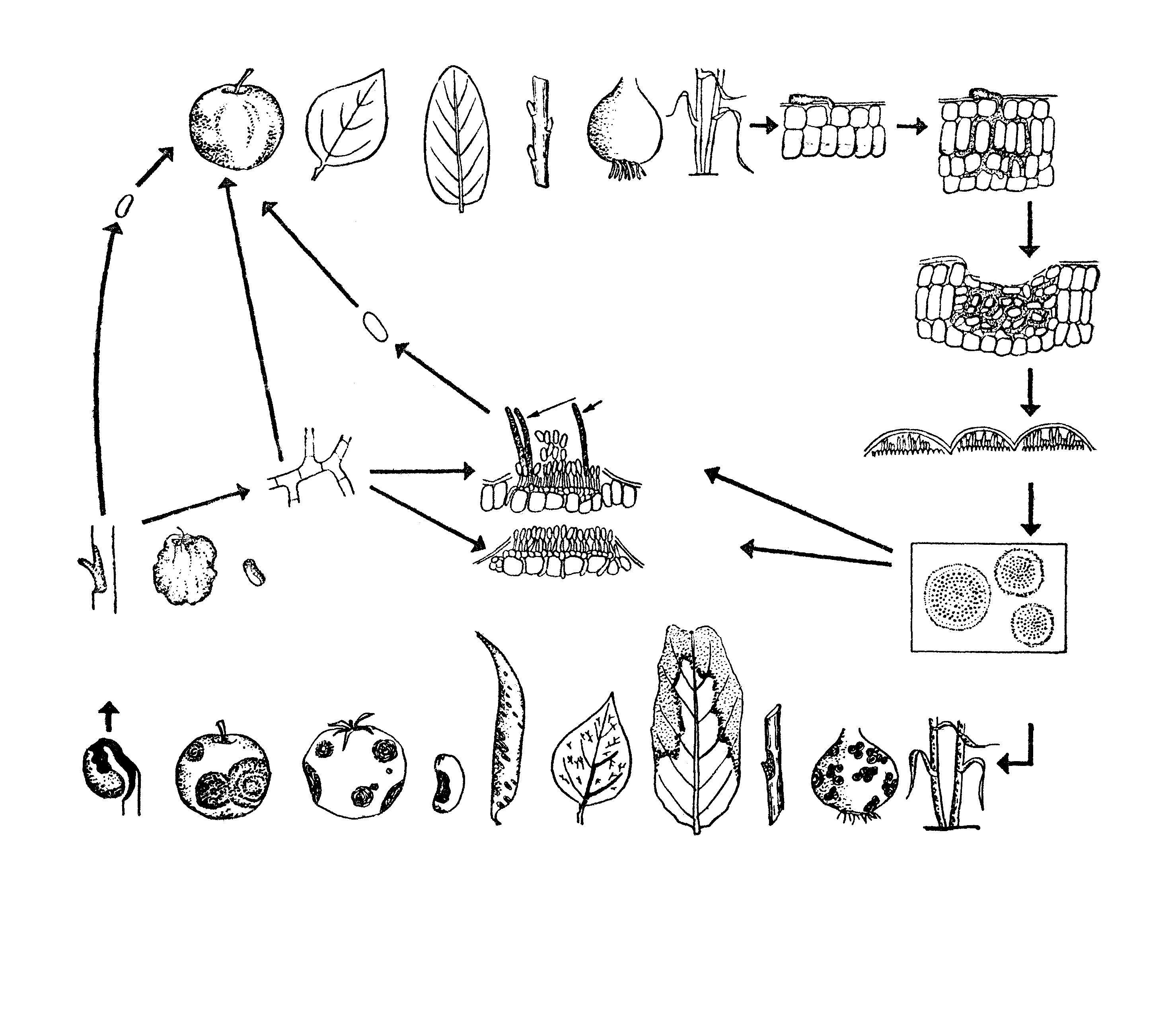

3. ПОРЯДОК MELANKONIALES – МЕЛАНКОНИАЛЬНЫЕ

Сравнительно небольшая и однородная группа грибов. Они сходны по строению и развитию и вызывают у растений однотипные заболевания под название антракнозы. Конидиеносцы собраны в ложе. Обычно ложе погружено в субстрат, а сверху прикрыто кутикулой, эпидермисом или перидермой растения-хозяина. После созревания конидий прикрытие разрывается и конидии в слизи выступают наружу. Такой тип спороношения определяет характер проявления заболевания – образование язвы или пятна на поверхности пораженного органа. Сюда входит одно семейство.

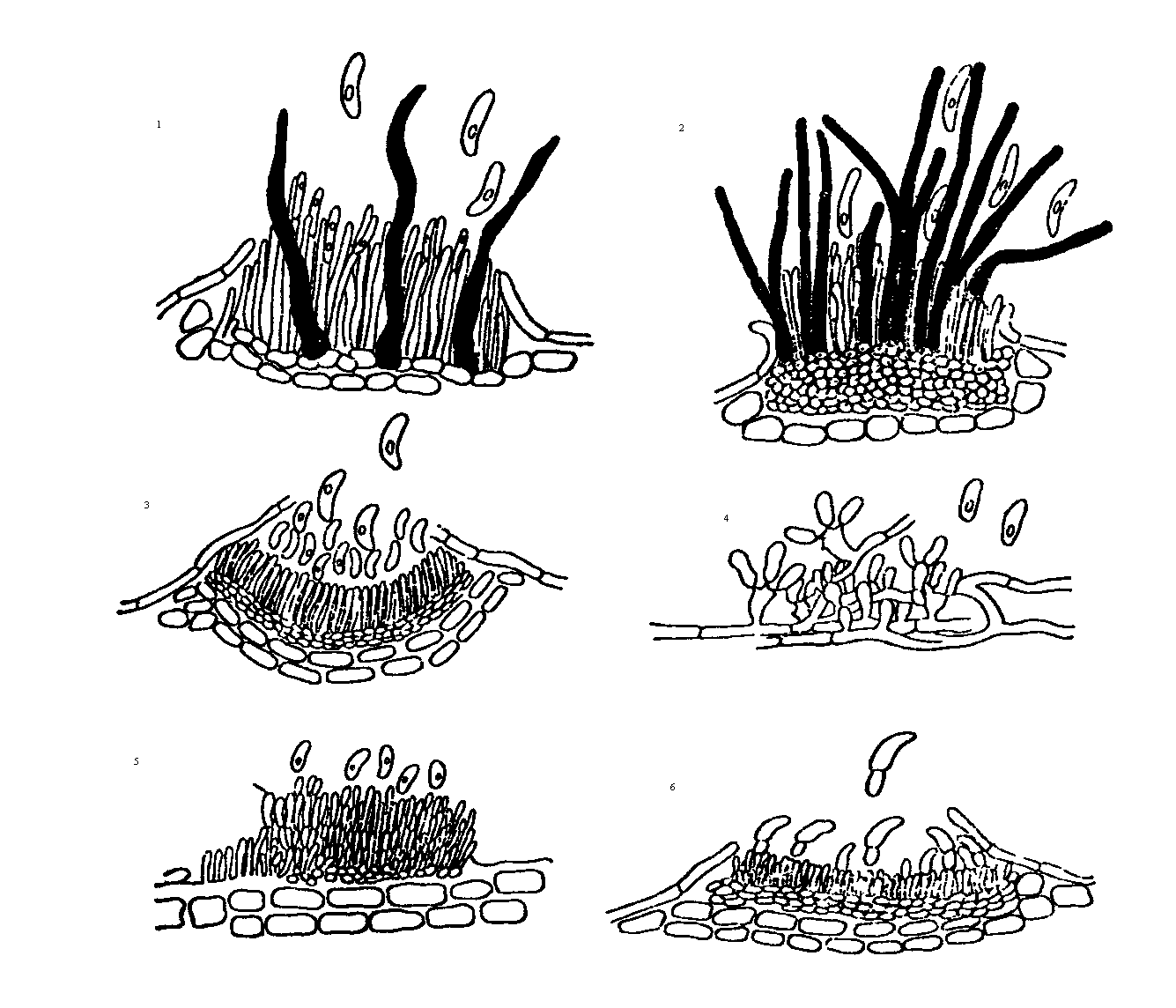

Семейство Melanconiaceae. Конидиальные ложа плоские или выпуклые, состоящие из многочисленных коротких конидиеносцев, обычно долгое время остающихся прикрытыми покровными тканями растения, позднее разрывающимися. Конидии разнообразны по форме, строению и окраске (рис. 11).

Биологический и инфекционный циклы развития грибов родов Colletotrichum и Gloeosporium представлен на рис. 12

Род Colletotrichum Sacc. Спороложа погруженные, потом прорывающиеся, обычно довольно плоские, нередко сначала светлоокрашенные, потом темнеющие до темно-бурых или почти черных, снабженные бледно-бурыми или темно-бурыми щетинками, развивающимися по периферии и внутри ложа. Конидиеносцы удлиненные, сначала бесцветные, потом в нижней части окрашенные. Конидии цилиндрические или продолговатые, одиночные, окрашенные или бесцветные, одноклеточные.

Рис. 11. Морфологические особенности родов сем. Melanconiaceae:

1 – Colletotrichum; 2 – Vermicularia; 3 – Gloeosporium; 4 – Aureobasidium;

5 – Sphaceloma; 6 – Marssonia

1

2

3

4

5

6

Сумчатая стадия – род Glomerella Ces. et de Not.

Представители рода вызывают антракнозы (углубленные язвы с темной каймой, на поверхности которых образуется спороношение возбудителя) в пятнистости.

Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Br. et Cav. – возбудитель антракноза бобовых.

Известно несколько биологических рас.

Спороложа серо-бурые, расположенные концентрическими кругами, иногда сливающиеся. Щетинки прямые или слегка согнутые, с 1–4 перегородками, размером 40 – 110 4 – 6 мкм, расположенные по окружности или по всему ложу. Конидиеносцы цилиндрические, размером 20 – 55 3,5 мкм. Конидии продолговато-цилиндрические, с закругленными концами, прямые или слегка согнутые, с зернистым содержимым, размером 10,5 – 23 3,5 – 6 мкм. В цикле развития гриба имеются также псевдопикниды и пикниды.