С. В. Сорока, директор нируп «Институт защиты растений нан беларуси», канд с. Х наук; Г. А

| Вид материала | Документы |

- Коллекционный генофонд лекарственных растений Центрального ботанического сада нан беларуси, 103.61kb.

- Программа гомель 5-7 октября 2010 г. Организаторы конференции национальная академия, 165.18kb.

- «Институт технологии металлов нан беларуси», 1098.44kb.

- «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», 392.15kb.

- «Белорусский государственный университет физической культуры», 479.03kb.

- Бюро Президиума Гомельского филиала нан беларуси, на котором с доклад, 212.88kb.

- Программ а, 279.05kb.

- Комплекс вредных фитофагов, повреждающих зернобобовые культуры в Беларуси, 531.26kb.

- Пресс-релиз «о выпуске магистров в нан беларуси», 22.07kb.

- Программа Среда, 26 октября Регистрация участников в гну ипм нан беларуси (Минск, Платонова, 353.41kb.

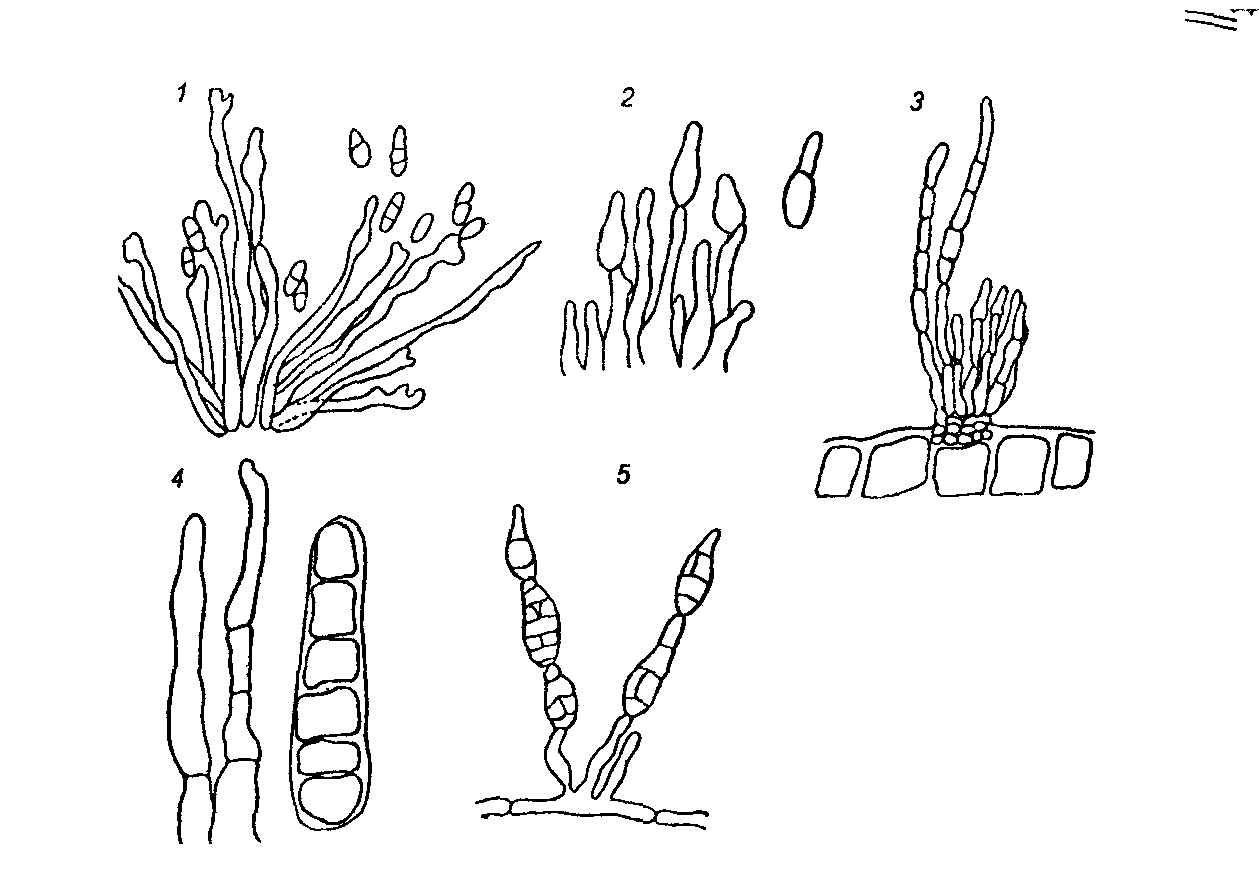

2.2. Семейство Dematiaceae – Дематиевые

Мицелий, конидиеносцы и конидии окрашены чаще в темный (оливковый, коричневый, черный) цвет. В отдельных случаях (у некоторых видов рода Cercospora и др.) конидии могут быть почти бесцветными. При этом мицелий и конидиеносцы темные (рис. 5).

Рис. 5. Морфологические

особенности родов сем. Dematiaceae:

1 – Cladosporium; 2 – Fusicladium;

3 – Cercospora; 4 – Drechslera;

5 – Alternaria

Род Cladosporium Link. Мицелий темноокрашенный, погруженный в субстрат, или поверхностный. Конидиеносцы древовидной формы, собраны в пучки или одиночные, буроватые или бледно-оливкового цвета, прямостоячие, септированные. Короткие разветвленные цепочки конидий, образуемых по типу бластоспор, расположены на верхушке конидиеносца и формируют боковые ветви. Непосредственно на конидиеносце развиваются длинные цилиндрические конидии, которые называют базальными конидиями. Эти конидии дают начало более коротким продолговато-эллипсоидальным или цилиндрическим конидиям, от которых, в свою очередь, отпочковываются одноклеточные яйцевидные или овальные конидии. Образованные на одном конидиеносце конидии различаются по форме и размерам. Оболочка их гладкая или шиповатая. У многих видов при созревании конидий оболочка становится шиповато-бородавчатой. На одном конидиеносце образуется 100–300 конидий (в зависимости от вида).

У паразитических видов конидии более крупные и они образуются в меньшем количестве.

Наличие меланинового пигмента, определяющего окраску мицелия и конидий, определяет их устойчивость к облучению и широкое распространение в различных экологических нишах.

Представители рода – сапротрофы и паразиты растений, вызывают оливковую плесень злаковых культур, паршу, бурую пятнистость листьев, стеблей, всходов и плодов.

Cladosporium fulvum Cooke – возбудитель бурой пятнистости или кладоспориоза томата.

На нижней стороне листа образуется вначале оливково-зеленый, затем темно-бурый налет. Больные листья усыхают.

Конидии овальные или яйцевидные, светло-бурые, обычно двухклеточные, но встречаются трех-, четырех- и даже пятиклеточные, размером 10–284–7 мкм. Конидиеносцы в пучках несколько разветвлены, желто-бурые, прозрачные, размером 120–1454,3–5 мкм.

Сохраняется в форме конидий на пораженных частях, стеллажах и в почве.

Род Alternaria Nees. Мицелий обычно окрашен в оливковые или оливково-бурые тона, нередко в молодом возрасте белый. Конидиеносцы простые, иногда слабо дифференцированы от гиф, одиночные или в пучках. Конидии многоклеточные, темноокрашенные, обратнояйцевидные или обратнобулавовидные, с поперечными или продольными перегородками, одиночные или собраны в цепочки акропетального типа разной длины. У вершины вытянуты в более светлую шейку, часто с поперечными перегородками, нередко нитевидными.

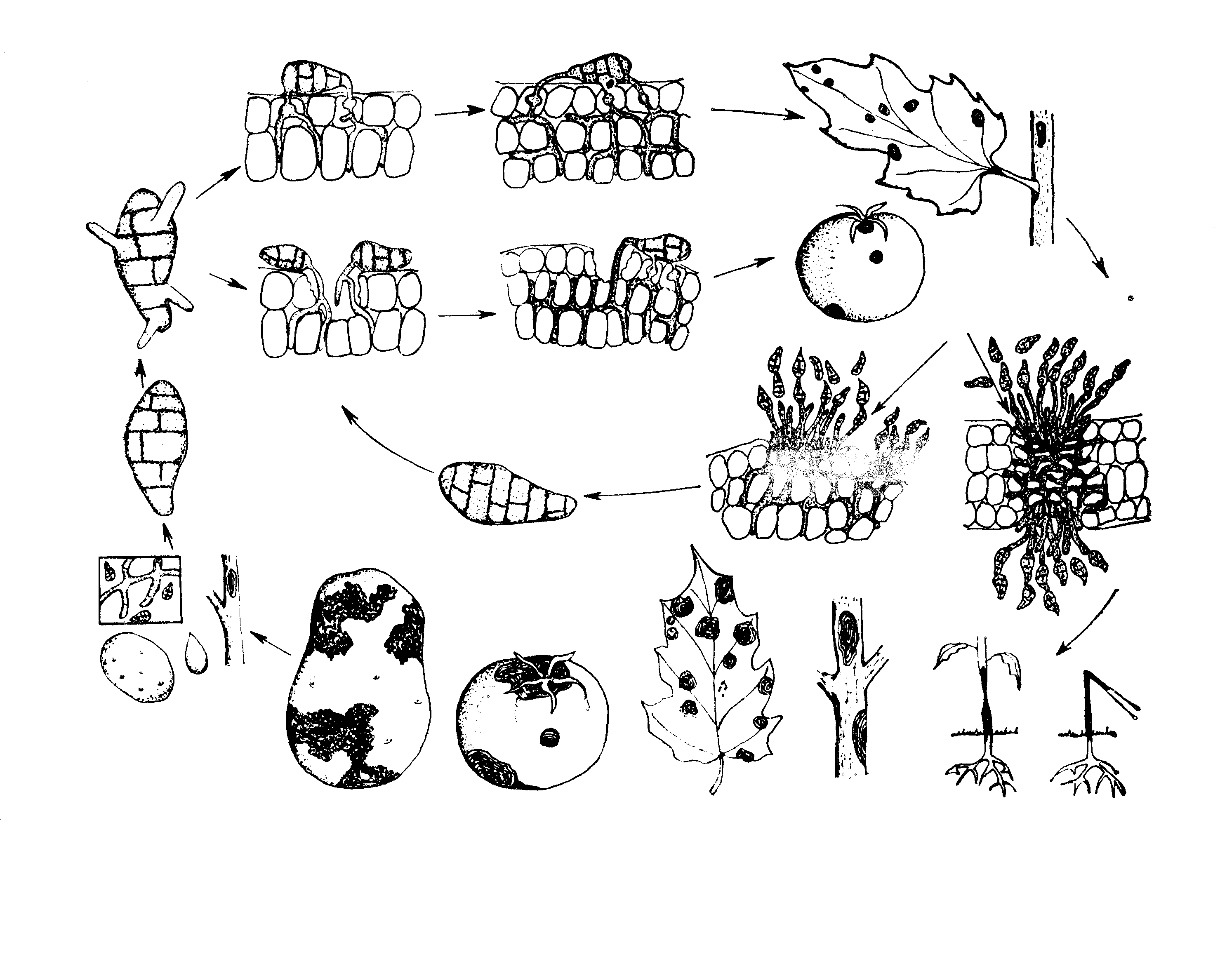

Представители рода широко распространены в природе (более 100 видов), около 25 видов являются сапротрофами или факультативными паразитами, вызывают пятнистость листьев, загнивание сеянцев, ингибируют прорастание семян у фасоли, земляники, люцерны, шпината, табака, клевера, пшеницы, мака. Биологический и инфекционный циклы развития грибов рода Alternaria представлены на рис.6.

Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. – возбудитель альтернариоза, или черной пятнистости. Поражает все крестоцветные растения.

Конидиеносцы простые, прямые или согнутые, иногда коленчатые, до 70 мкм в длину, 5–8 мкм в толщину. Конидии в длинных цепочках до 20 и более, выходят через пору в конидиеносце, почти цилиндрические или обратнобулавовидные, со слабо выраженной шейкой, с 1–11 (6) поперечными и не более чем с 6 продольными перегородками, гладкие, при старении слегка бородавчатые, размером 80–1308–20мкм.

На кроющих листьях капусты первого года появляются крупные округлые пятна с черным бархатистым налетом. Пораженные листья загнивают. На стручках семенников обрадуются отдельные черные блестящие пятна, семенники сморщиваются и засыхают. Зараженные семена остаются недоразвитыми, щуплыми, тускнеют, теряют всхожесть. Поражаются и всходы. На семядолях и стеблях образуются черные некротические полоски и пятна. Всходы погибают.

Источник инфекции – мицелий и конидии, сохраняющиеся в растительных остатках, семенах.

Рис. 6. Биологический и инфекционный циклы развития грибов рода Alternaria (по Agrios)

Прорастающая

конидия

Заражение прямое

Мицелий в тканях

Первичные некрозы на листьях.

стеблях, плодах

Новые конидии образуются на зараженных тканях

Заражение

стеблей и плодов

Заражение через меха-нические повреждения

Конидии

Конидии и мицелий зимуют в зараженных растительных остатках, семенах, клубнях и т.п.

Некроз на клубне картофеля

Некроз на плоде томата

Некроз на листе томата

Некроз

на стебле

Гниль основания стебля и гибель растения

Alternaria solani (Ell. et Mart.) Neerg. – возбудитель ранней сухой пятнистости, или альтернариоза картофеля.

Конидиеносцы до 110 мкм в длину, толщиной 6–10 мкм. Конидии прямые, обратнобулавовидные, сужающиеся к шейке, длина которой такая же, как корпуса конидии или больше, размером 150–300 мкм, толщиной 15–19 мкм, с 1–9 поперечными перегородками и немногими продольными, или без них. Шейка 2,5–5 мкм в толщину.

На листьях больных растений образуются коричневые или темно-коричневые пятна, часто концентрические. При благоприятной температуре и влажности пятна заметны уже на 2–3-й день после заражения, а конидии образуются на 3–4-й день, когда пятно достигает около 3мм.

Гриб выделяет альтернариевую кислоту, которая вызывает некроз стеблей, черешков и листьев.

Источник инфекции – мицелий и конидии, сохраняющиеся в растительных остатках, почве, клубнях. Кроме картофеля поражает многие растения из семейства пасленовых, которые также могут быть источником инфекции.

Другие вредоносные виды: A. radicina M., D. et E. – возбудитель черной гнили моркови; A. capsici-annui Sav. et Sandu – возбудитель черной плесени плодов перца.

Род Helminthosporium Lk. Fr. Воздушный мицелий слабо развитый, темноокрашенный. Конидиеносцы одиночные, простые, прямые или извилистые, темно-коричневые, цилиндрические или шиловидные, гладкие или слегка бородавчатые с порой на верхушке и сбоку. Конидии одиночные, обратнобулавовидные, от бесцветных до коричневых, гладкие, с ложными поперечными перегородками, верхушечные и боковые; последние часто образуются в мутовках сквозь очень мелкие поры под перегородками, пока верхушка активно растет, а рост конидиеносца прекращается. У основания конидий часто выступает темно-коричневый рубчик.

Это комплексный формальный род, из которого выделилось несколько самостоятельных родов: Drechslera, Bipolaris, Curvularia. К роду Helminthosporium относятся грибы, у которых отсутствует сумчатая стадия и конидии образуются одновременно на вершине и по бокам конидиеносца.

Helminthosporium solani Dur. et Mont. Син.: Spondilocladium atrovirens Harz. – возбудитель серебристой парши клубней картофеля.

Колонии от темно-коричневых до черных; конидиеносцы шиловидные, темноокрашенные, гладкие, иногда мелкобородавчатые, до 600 мкм в длину, 9–15 мкм в толщину. Конидии прямые или согнутые, обратно-булавовидные, коричневые или бесцветные, с 2–8 ложными перегородками, размером 24 – 85 7 – 11 мкм (39 9,4 мкм), суживающиеся до 2–4 мкм у вершины, расположенные в несколько ярусов мутовками по 2–4.

Поражает клубни в период вегетации и при хранении. В первом случае кожура их покрывается пятнами темно-серого цвета 1–6 мм в диаметре, с легкостирающимся налетом, во втором – под кожурой образуется белый мицелий, который со временем темнеет и на нем образуются склероции. Ткань пробковеет и кожура отслаивается от мякоти. Пятна коричневого цвета с серебристым оттенком. При сильном поражении почки клубня отмирают и всходы не образуются.

Источник инфекции – склероции, сохраняющиеся в пораженных клубнях, почве и растительных остатках.

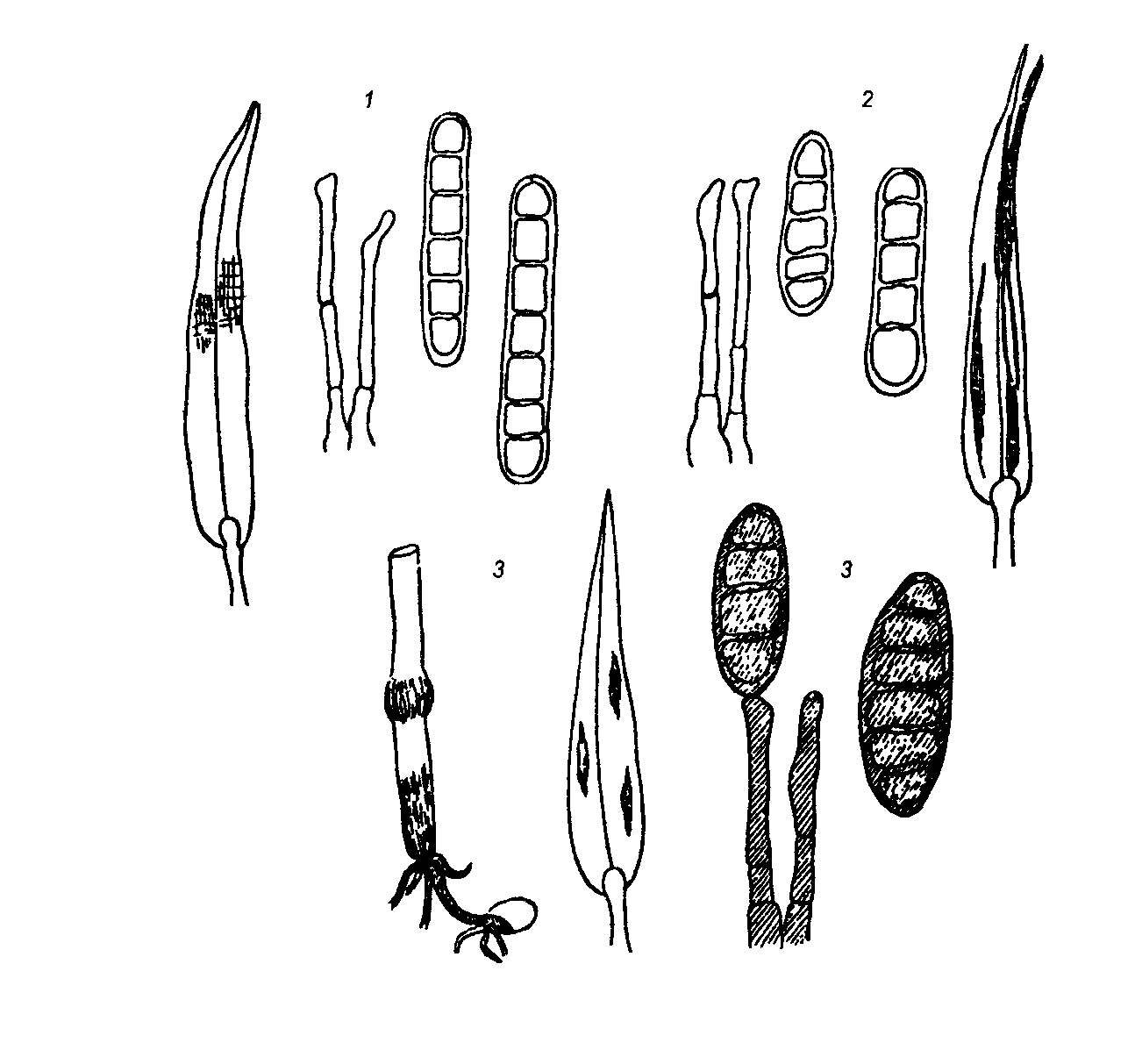

Род Drechslera Itо. Род выделен из комплексного, формального рода Helminthosporium, от которого отличается наличием коленчатоподобных конидиеносцев. Мицелий межклеточный, темноокрашенный. Колонии распростертые, серые, коричневые, черные. В культуре часто образуют перитеции и склероции. Конидиеносцы одиночные, прямые или извилистые, часто коленчатые, коричневые, гладкие. Конидии одиночные, у некоторых видов в цепочках, верхушечные и боковые, простые, прямые или согнутые, булавовидные, цилиндрические, на концах закругленные, эллипсоидальные или обратнобулавовидные, соломенного цвета или бледно-, темно- или оливково-коричневые, гладкие, с ложными поперечными перегородками. Конидиальное спороношение видов рода Drechslera представлено на рис.7.

П

редставители этого рода паразитируют преимущественно на злаковых культурах, вызывают разного рода пятнистости, коричневые гнили, сажистые налеты на колосьях, семенах. Один и тот же вид паразита может вызывать несколько типов заболеваний, разные виды – один тип заболевания.

редставители этого рода паразитируют преимущественно на злаковых культурах, вызывают разного рода пятнистости, коричневые гнили, сажистые налеты на колосьях, семенах. Один и тот же вид паразита может вызывать несколько типов заболеваний, разные виды – один тип заболевания.Drechslera sorokiniana Sacc. Sub-rarn. Син.: Helminthosporium sativum Pam., King et Bakke, Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem.

О

Рис. 7. Конидиальное спороношение видов рода Drechslera: 1 – D. teres;

2 – D. graminea; 3 – D. sorokiniana.

дин из возбудителей корневой гнили злаков, пятнистости, или гельминтоспориоза листьев, колосьев, семян зерновых. Конидиеносцы выступают из пораженной ткани через устьица или эпидермис, одиночные или в пучках по 2–3, до 220 мкм в длину, 6–10 мкм в толщину, хорошо развитые, узловатые, с неровными вздутиями, на каждом из которых формируется по одной конидии. Конидии с 5–13 ложными перегородками, ладьевидные или удлиненно-яйцевидные, с закругленными концами, иногда слегка изогнутые, несимметричные, молодые – светло-оливковые, зрелые – от темно-оливковых до почти черных, прорастающие биполярно, размером 60 – 100 18 – 23 мкм.

Сумчатая стадия – Cochliobolus sativus (Но et Kuribay.) Drechs. et Dastur.

Поражает 90 видов злаковых растений.

Болезнь развивается на протяжении всего периода вегетации, поражаются различные органы. Наиболее ранняя форма – заболевание проростков и всходов. На молодых тканях колеоптиля образуются пятна вытянутой формы или штрихи от желтого до светло-коричневого цвета. Побурение, распространяясь, окольцовывает весь орган. Ткани загнивают, разрушаются, стебель изгибается в пораженном месте. Также поражаются первичные корни, затем вторичные и подземные междоузлия. У вторичных корней признаки заболевания наблюдаются чаще на кончиках, реже – у основания, часто – в местах ветвления корней. С начала кущения происходит заражение подземного междоузлия, на нем появляются продольные бурые полосы.

Наиболее разрушительной формой является гниль основания стебля, которая развивается от начала выхода растений в трубку до созревания зерна. При этом на корневой шейке и нижней части стебля появляются темно-бурые пятна, которые затем окольцовывают все основание стебля.

При поражении надземных органов злаков развивается темно-бурая пятнистость.

При колосковой форме заболевания семенные чешуи приобретают сплошную светло-бурую окраску или на них появляются овальные пятна светло-бурого цвета с более темной каймой. Впоследствии пораженные места покрываются обильным черным бархатистым налетом спороношения гриба. В конце периода восковой и полной спелости происходит почернение зародыша. Эта форма болезни получила название черный зародыш. Степень пигментации зерна определяется глубиной залегания мицелия. Патогенные свойства гриба обусловлены выделяемыми им токсинами: гельминтоспоролом, гельминтоспоралом, виктоксином, цитокинином.

Источник инфекции – мицелий и конидии, сохраняющиеся в пораженных растительных остатках, зерне, почве.

Болезнь приводит к гибели растений, отмиранию продуктивных органов, развитию пустоколосости.

Drechslera graminea (Rab.) Itо Син.: Helmithosporium gramineum Rabenh. – возбудитель полосатой пятнистости ячменя.

Конидиеносцы в пучках по 2–6, прямые или извилистые, бледно-коричневые, до 250 мкм в длину. Конидии прямые, почти цилиндрические, но часто шире в нижней части и слегка сужены кверху, с полушаровидными конечными клетками, почти бесцветные до золотисто-коричневых, гладкие, с 1–7 ложными перегородками, делящими конидии на клетки более короткие, чем широкие, размером 50–60 18–20 мкм. Регулярно образуются вторичные конидии на вторичных конидиеносцах, отходящих от верхушечной и часто также от базальной клетки конидии.

Сумчатая стадия – Pyrenophora graminea Ito et Kuribayashi. Узкоспециализированный вид. На молодых, еще не развернувшихся листьях ячменя образуются очень маленькие беловато- или бледно-зеленые пятна, на развернувшихся – бледные полосы, вытянутые по длине листовой пластинки, позднее обычно окруженные коричневой каймой. Пораженные листья желтеют и постепенно отмирают, легко расщепляясь в продольном направлении.

Источник инфекции – мицелий и конидии, сохраняющиеся в пораженных растительных остатках, зерне, почве.

Drechslera teres (Sacc.) Shoem. Ito. Син.: Helminthosporium teres Sacc., H. hordei Eidam. – возбудитель сетчатой пятнистости ячменя.

Конидиеносцы одиночные или собраны по 2–3 в пучок, прямые или извилистые, иногда коленчатые, часто вздутые у основания, светло-оливковые, до 200 мкм в длину, 7–11 мкм в толщину, с 2–7 сложными поперечными перегородками, часто с перетяжками, узкоцилиндрические, некоторые сверху суженные, желто-оливковые, размером 30 – 175 15 – 23 мкм.

Сумчатая стадия – Pyrenophora teres (Died.) Drechs.

На пораженных тканях появляются многочисленные коричневые с бледно-желтой каймой пятна, разрастающиеся по всей пластинке листа, но не сливающиеся, с поперечными и продольными полосками, образующие при повышенной влажности характерный сетчатый рисунок. При сухой погоде пятна имеют удлиненную форму в виде небольших полосок с неясным рисунком. На зерновках пятна светло-бурые, с нежным сетчатым рисунком. Жизнеспособность склероциев на стерне – 2 года, в почве – до года.

Источник инфекции – мицелий, склероции и конидии, сохраняющиеся на растительных остатках и семенах.

Род Cercospora Fres. Мицелий и конидиеносцы темного цвета. Конидии у многих видов светло окрашенные, образуются на вершине простых, прямых или извилистых, поверхностных конидиеносцев, обычно окрашенных, одиночных или соединенных в пучки (коремии). Конидии цилиндрические, палочковидные, веретеновидные, булавовидные, обратнобулавовидные, с поперечными перегородками, прямые или согнутые, вверху обычно утончающиеся. Молодые конидии иногда одноклеточные.

Все представители этого рода паразитируют на растениях, вызывают образование пятен на листьях, черешках, стеблях и плодах. Пятнистость может быть слабо выражена, но чаще – это четко ограниченные пятна. Настоящих сапрофитов в этом роде нет, хотя некоторые виды его встречаются как вторичные паразиты на растениях, ослабленных другими патогенами.

Cercospora beticola Sacc. Син.: Cercospora betae (Rabenh.) Frank. – возбудитель церкоспороза свеклы.

Один из вредоносных, наиболее опасных и распространенных видов. Конидиеносцы светло-коричневые размером 30–235 4–5 мкм, в пучках, выступающие из устьиц или через прорванную кожицу на обеих поверхностях листьев. Конидии бесцветные, обратнобулавовидные или почти шиловидные, с многочисленными (до 35) перегородками, размером 30–360 3–5 мкм.

На листьях, черешках, стеблях и семенниках пораженных растений образуются сероватые или беловатые пятна с буровато-коричневой или красноватой каймой, 3–6 мм в диаметре. Во влажную погоду на нижней поверхности листьев развивается сероватый налет, состоящий из неветвящихся, буроватых у основания конидиеносцев с бесцветными многоклеточными, слегка изогнутыми конидиями. В ткани листа развивается бесцветный мицелий, затем буреющий и утолщающийся в строму. По мере отмирания листьев образуются новые, нормальный рост корней задерживается. У семенной свеклы болезнь проявляется раньше, чем у свеклы первого года жизни. При сильном поражении листья быстро усыхают, скручиваются книзу, ботва ложится на землю, междурядья размыкаются, вегетируют только самые молодые листья в центре розетки.

Источник инфекции – конидии и мицелий, сохраняющиеся в пораженных листьях, черешках, околоплодниках, корнеплодах.

Другие вредоносные виды: С. capsici Heald et Wolf – возбудитель церкоспороза стручкового перца; C. fagopyri – возбудитель церкоспороза гречихи; C. fabae – возбудитель церкоспороза бобов; C. zebrine – возбудитель церкоспороза клевера; C. ribicola – возбудитель церкоспороза смородины.

Род Fusicladium. Конидиеносцы короткие, с одной или двумя перегородками. Грибница лучистая, оливковая, развивается под кутикулой. Конидии яйцевидные, грушевидные или булавовидные, образуются на вершине конидиеносца.

Fusicladium dendriticum Fckl. – конидиальная стадия возбудителя парши яблони (сумчатая стадия Venturia inaequales Wint.)

В конидиальной стадии парша проявляется на вегетирующих растениях. На грибнице под эпидермисом листа образуются сплошными дерновинками оливковые без перегородок конидиеносцы, на которых формируются одиночные обратногрушевидные и яйцевидные зеленовато-желтые конидии. За вегетационный период возбудитель парши может дать от 4–6 (в более северных районах) до 9–10 (в более южных) генераций конидий.

Поражаются листья, плоды и побеги. На листьях появляются пятна с бархатистым зеленовато-оливковым налетом. На плодах – резко ограниченные узкой каймой пятна, покрытые темно-оливковым налетом, в местах поражения появляются трещины. Болезнь развивается и при хранении. На коре пораженных побегов появляются небольшие вздутия, которые затем разрываются, и кора покрывается мелкими шелушащимися трещинами. Рост побегов задерживается, а нередко отмечается их гибель.

Источник инфекции – сумчатая стадия на опавших листьях и иногда грибница на пораженных побегах.

Fusicladium pirinum Fckl. – конидиальная стадия возбудителя парши груши (сумчатая стадия Venturia pirina Aderh.). Морфологически гриб почти не отличается от F. dendriticum, но по биологическим свойствам характеризуется узкой специализацией.