Методические рекомендации москва

| Вид материала | Методические рекомендации |

- Методические рекомендации биологически активная добавка «флоравит э» в гастроэнтерологии, 1903.19kb.

- С. И. Козленко методические рекомендации по разработке заданий для школьного и муниципального, 338.86kb.

- Методические рекомендации Москва 2002, 1415.19kb.

- Методические рекомендации Москва 2002, 1256.91kb.

- Методические рекомендации по выполнению дипломных работ для студентов экономического, 800.5kb.

- Методические рекомендации Серия: Подготовка экспертов высшего профессионального образования, 743.69kb.

- Методические рекомендации для преподавателей Москва-Санкт-Петербург 2007, 339.67kb.

- Методические рекомендации Москва 2011 удк 616-006. 04-082-470 ббк55., 393.12kb.

- Методические рекомендации по разработке заданий для школьного и муниципального этапов, 1049.92kb.

- Методические рекомендации и типовые программы энергетических обследований систем коммунального, 747.52kb.

Физическое развитие детей 6-7 лет (младший школьный возраст) характеризуется следующими показателями:

Пол, возраст, длина тела (см), масса (кг), окружность грудной клетки (см)

Мальчики – 6 лет – 112,8 – 20,2 – 57,6

Девочки – 6 лет – 112,5 – 19,9 – 56,6

Если в первые годы жизни нижние и верхние конечности имеют приблизительно одинаковую длину (3/8 роста), то к 7 годам длина ног увеличивается более чем в 3 раза, рук в 2,5 раза, а туловища – в 2 раза.

Занимаясь с детьми физическими упражнениями, очень важно учитывать состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Прежде всего, следует знать, что структура легочной ткани до 7 лет еще не достигает полного развития; носовые ходы, трахея и бронхи сравнительно узки, что несколько затрудняет поступление воздуха в легкие; ребра незначительно наклонены, диафрагма расположена высоко, в связи с этим амплитуда дыхательных движений невелика. Ребенок дышит более поверхностно и значительно чаще, чем взрослый: у детей 6 лет 25 дыхательных движений в минуту; у взрослых – 16–18. Неглубокое дыхание у детей ведет к сравнительно плохой вентиляции легких и к некоторому застою воздуха, а растущий организм требует повышенной доставки кислорода к тканям. Именно поэтому особенно важны физические упражнения на свежем воздухе, активизирующие процессы газообмена. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) у детей 5-6 лет – 800-900 см3.

Деятельность сердечно-сосудистой системы у школьников хорошо приспособлена к требованиям растущего организма, и повышенная потребность тканей в снабжении кровью удовлетворяется легко. Ведь сосуды у детей шире, чем у взрослых, и кровь по ним течет свободнее. Количество крови у ребенка относительно больше, чем у взрослого, но путь, который она должна проходить по сосудам, короче, а скорость кровообращения больше. Так, например, если пульс у взрослого равен 70–74 ударам в минуту, то у детей 6-7 лет в среднем 90–100 ударам. Нервная регуляция сердца несовершенна, поэтому оно быстро возбуждается, ритмичность его сокращений легко нарушается, и сердечная мышца при физической нагрузке довольно быстро утомляется. Однако при смене деятельности сердце ребенка быстро успокаивается и восстанавливает свои силы. Поэтому, во время занятий с детьми физическими упражнениями нужно чередовать подвижные игры с менее подвижными и часто давать ребенку кратковременный отдых.

Нервная система в младшем школьном возрасте развита лучше, чем у детей до 3 лет. Заканчивается созревание нервных клеток в головном мозге, который по внешнему виду и весу приближается к мозгу взрослого. Однако, учитывая легкую возбудимость нервной системы, необходимо очень осторожно относиться к детям: не давать им длительных непосильных нагрузок, избегать чрезмерного утомления, тем более что процессы возбуждения у них преобладают над процессами торможения. Дети этого возраста очень восприимчивы, но следы полученных впечатлений закрепляются у них не сразу, и навыки, вначале непрочные, легко теряются.

У детей до 7 лет процесс образования костей не завершен, несмотря на то, что кровоснабжение у них лучше, чем у взрослых. В скелете много хрящевой ткани, благодаря чему возможен дальнейший его рост; в то же время этим обусловливается мягкость и податливость костей.

Интенсивное развитие скелета детей тесно связано с формированием их мышц, сухожилий и связочно-суставного аппарата. Рост мышечной ткани происходит в основном за счет утолщения мышечных волокон, однако из-за относительной слабости костно-мышечного аппарата и быстрой утомляемости младшие школьники еще не способны к длительному мышечному напряжению. Исключительно высокая подвижность в суставах у детей дошкольного возраста зависит, прежде всего, от большой эластичности их мышц, которая определяется и особенностями иннервации и отличным от мышц взрослого химическим составом – большим содержанием воды и меньшим количеством плотных веществ. Более эластичен у детей и связочно-суставной аппарат.

Серьезное значение для полноценного формирования мышечной системы детей школьного возраста имеет симметричное развитие силы мышц правой и левой стороны туловища и конечностей. В дошкольном и младшем школьном возрасте мышцы туловища очень мало фиксируют позвоночник при удержании статических поз. Поэтому осанка младших школьников при стоянии представляется весьма неустойчивой, и легко возникают функциональные, временные асимметричные положения тела. Чаще всего, как известно, сила мышц правой стороны туловища и конечностей уже в школьном возрасте оказывается больше, чем сила мышц левой стороны туловища и левых конечностей.

При динамическом изучении важнейшей составляющей двигательной сферы – координации движения – была показана достаточно четко выраженная неравномерность возрастного развития.

Если в возрастном интервале от 4 до 9 лет отмечается постепенное улучшение координации движений, то у детей более старшего возраста отмечается чередующиеся периоды относительного улучшения и ухудшения результатов выполнения заданий, связанных с изучением координации.

Учитывая современное достижение возрастной физиологии по определению оптимальных сроков диагностического и коррекционного воздействия, скрининговые исследования состояния опорно-двигательного аппарата учащихся с целью раннего выявления нарушения осанки и проведения коррекционно-профилактических мероприятий с наибольшей эффективностью, рекомендуется проводить у детей в периоды 6-7 лет и 11 лет. Так как эти возрастные периоды предшествуют периодам бурного роста. Как известно, быстрое увеличение роста сопровождается относительно функциональной недостаточностью связочного аппарата, что в сочетании с ухудшением межмышечной координации приводит к усугублению имеющихся нарушений осанки, а так же других отклонений в развитии опорно-двигательной системы детей.

Неправильная осанка.

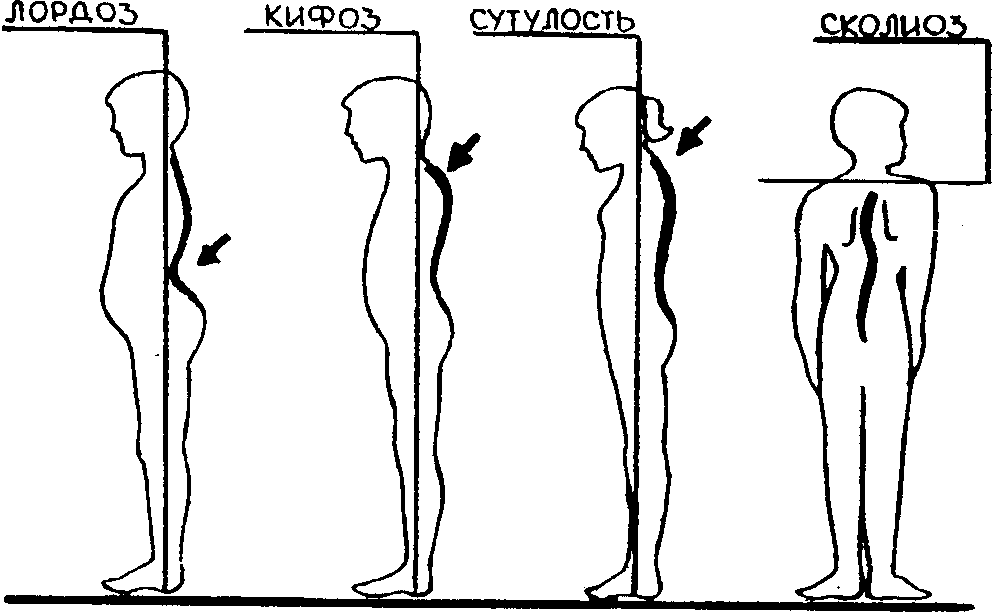

Изменения в соотношении выраженности изгибов позвоночника без нарушения структуры позвонков приводят к развитию неправильной осанки. Отклонения от нормы могут быть выражены в сагиттальной и фронтальной плоскостях. В сагиттальной плоскости: вялая осанка, сутулая, круглая спина, кругло-вогнутая спина, плоская спина и осанка с увеличенным лордозом в поясничном отделе позвоночника. Во фронтальной плоскости развиваются боковые искривления позвоночника или отклонения от нормальной оси.

Нарушение осанки в сагиттальной плоскости.

Среди начальных дефектов осанки наиболее часто встречается так называемая вялая осанка (неустойчивая).

Это та основа, на которой легче всего образуются более устойчивые формы дефектов осанки и деформаций позвоночника. Для неправильной осанки характерны: увеличенные шейные и грудные изгибы позвоночника, слегка опущенная голова, опущенные и сдвинутые вперед плечи, запавшая грудная клетка, выпирающие лопатки и свисающий живот; иногда – слегка согнутые в коленных суставах ноги. Одной из основных причин формирования неправильной осанки является слабое развитие мускулатуры. Ребенок с вялой осанкой часто меняет положение отдельных частей тела и производит впечатление утомленного или заболевшего.

Неправильная осанка часто сочетается с деформацией грудной клетки, с уплощенными или плоскими стопами. Неправильная осанка, деформация грудной клетки и плоскостопие приводят к нарушению функций всех органов и систем организма.

Дети с неправильной осанкой быстрее утомляются и чаще болеют. У них затруднена работа органов дыхания и кровообращения, снижена функция пищеварительного аппарата, нарушены окислительно-восстановительные процессы, страдает нервная система, успеваемость таких детей снижена, они раздражительны.

Круглая или сутулая спина.

Круглая спина – это неправильная осанка, сопровождающаяся развитием общего кифоза всего позвоночника. При этом позвоночник представляет из себя как бы одну дугу, обращенную выпуклостью назад. При круглой спине голова, из-за сглаженности шейного лордоза, наклонена вперед, опущена, плечи сведены и свисают, грудная клетка опущена, лопатки расходятся в стороны. Мышцы передней части туловища и передние продольные связки позвоночника под влиянием сближения мест прикрепления укорачиваются. Мышцы спины и связки, соединяющие остистые отростки, растягиваются. Дети с круглой спиной стоят на полусогнутых ногах, компенсируя этим недостающий лордоз поясничного отдела позвоночника.

Сутулая спина – это неправильная осанка, которая сопровождается развитием увеличенного кифоза в верхней части грудного отдела позвоночника. При сутулой спине шейный лордоз, как правило, увеличен, поэтому голова выдвинута вперед. Плечевой пояс сведен, грудная клетка уплощена, мышцы и связки передней части грудной клетки укорочены, а со стороны спины растянуты, лордоз поясничного отдела позвоночника увеличен, мышцы брюшного пресса растянуты, живот отвисает.

Иногда неправильная осанка формируется по типу кругловогтутой спины. Эта осанка характеризуется усилением физиологических изгибов – грудного кифоза и поясничного лордоза, т. е. имеет сочетание признаков круглой спины и осанки с увеличением поясничного лордоза.

Перечисленные виды неправильной осанки характеризуются понижением динамической функции грудной клетки и позвоночника. Из-за ограничения подвижности грудной клетки и позвоночника уменьшается дыхательная экскурсия, понижается жизненная емкость легких. Полный вдох происходит только при максимальном разгибании позвоночника, которое в этих случаях ограничено. Ограничение подвижности грудной клетки уменьшает присасывающее действие ее, поэтому уменьшается приток крови по венам к сердцу, т.е. нарушается работа сердечно-сосудистой системы.

Причиной развития неправильной осанки типа круглой и сутулой спины может быть общая слабость опорно-двигательного аппарата, длительное влияние неправильных поз, например: сон на слишком мягкой постели с высокой подушкой, привычка находиться в неправильной позе во время занятий в школе и дома, сидеть за низким столом, держать голову опущенной, «вешать голову», привычка держать руки в карманах, носить узкую одежду, увлекаться ездой на велосипеде (особенно с низким рулем), вести малоподвижный режим без активного отдыха, сниженное зрение и прическа, мешающая зрению.

Плоская спина.

Неправильная осанка типа плоской спины характеризуется сглаженностью физиологических изгибов позвоночника и уменьшением угла наклона таза. Если посмотреть на ребенка сбоку, спина его выглядит совершенно ровной. Грудная клетка уплощена в передне-заднем направлении и в связи со сглаженностью грудного кифоза она как бы смещена вперед, динамическая функция грудной клетки при этом снижена. Жизненная емкость легких уменьшена, мышцы спины, груди, живота и конечностей ослаблены, лопатки отстоят от грудной клетки.

Плоская спина – это функционально слабый тип осанки, при котором статическая и динамическая функции позвоночника снижены и имеется предрасположение к развитию бокового искривления. Плоская спина чаще возникает у физически ослабленных детей, длительное время находящихся на постельном режиме. Плоская спина часто сочетается с плоскостопием и различными аномалиями в развитии других органов.

Плоско-вогнутая спина. При плоско-вогнутой спине уменьшен грудной кифоз при нормальном или увеличенном лордозе. Грудная клетка узкая, мышцы живота ослаблены. Угол наклона таза увеличен.

Увеличенный лордоз.

Неправильная осанка, сопровождающаяся увеличением лордоза в поясничном отделе позвоночника, развивается чаще при общей слабости опорно-двигательного аппарата, раннем вставании ребенка на ноги, длительном стоянии, при увеличении угла наклона таза, нарушении баланса тяги мышц бедра (если сгибатели оказываются сильнее разгибателей). Нарушение баланса мышц бедра может быть результатом длительного повторения одних и тех же поз, при которых точки прикрепления сгибателей бедра сближаются, например: сон «калачиком» и длительное положение сидя.

Неправильная осанка с увеличенным лордозом поясничного отдела позвоночника всегда сопровождается увеличением живота, и в то же время большой живот может служить причиной развития такой осанки. У детей большой живот развивается при слабости мышц брюшного пресса, привычке выпячивать живот и ожирении. При этом мышцы брюшного пресса растягиваются, органы брюшной полости смещаются вперед и вниз, увеличивается наклон таза вперед.

Большой угол наклона приводит к уменьшению передне-заднего размера таза, что отрицательно сказывается па здоровье будущей женщины, так как при этом осложняется акт родов. Сформировавшийся увеличенный лордоз поясничного отдела позвоночника приводит к сближению мест прикрепления мышц разгибателей позвоночника и связок, соединяющих остистые отростки. Они начинают укорачиваться, а это еще больше увеличивает лордоз.

Нарушение осанки во фронтальной плоскости.

Искривление позвоночника во фронтальной плоскости называется сколиотической осанкой.

При неправильной осанке во фронтальной плоскости развивается асимметричное положение уровня надплечий, лопаток и тазового пояса, голова часто наклоняется на бок.

Обычно выделяют 3 степени нарушения осанки:

- Для I характерны небольшие изменения осанки.

- II степень характеризуются нарастанием симптомов неправильной осанки, которые достаточно легко устраняются, если разгружать позвоночник в горизонтальном положении.

- Нарушения осанки III степени при разгрузке позвоночника не устраняются.

У детей дошкольного возраста чаще всего встречаются I-II степени нарушения осанки, у школьников старшего возраста II-III степени.

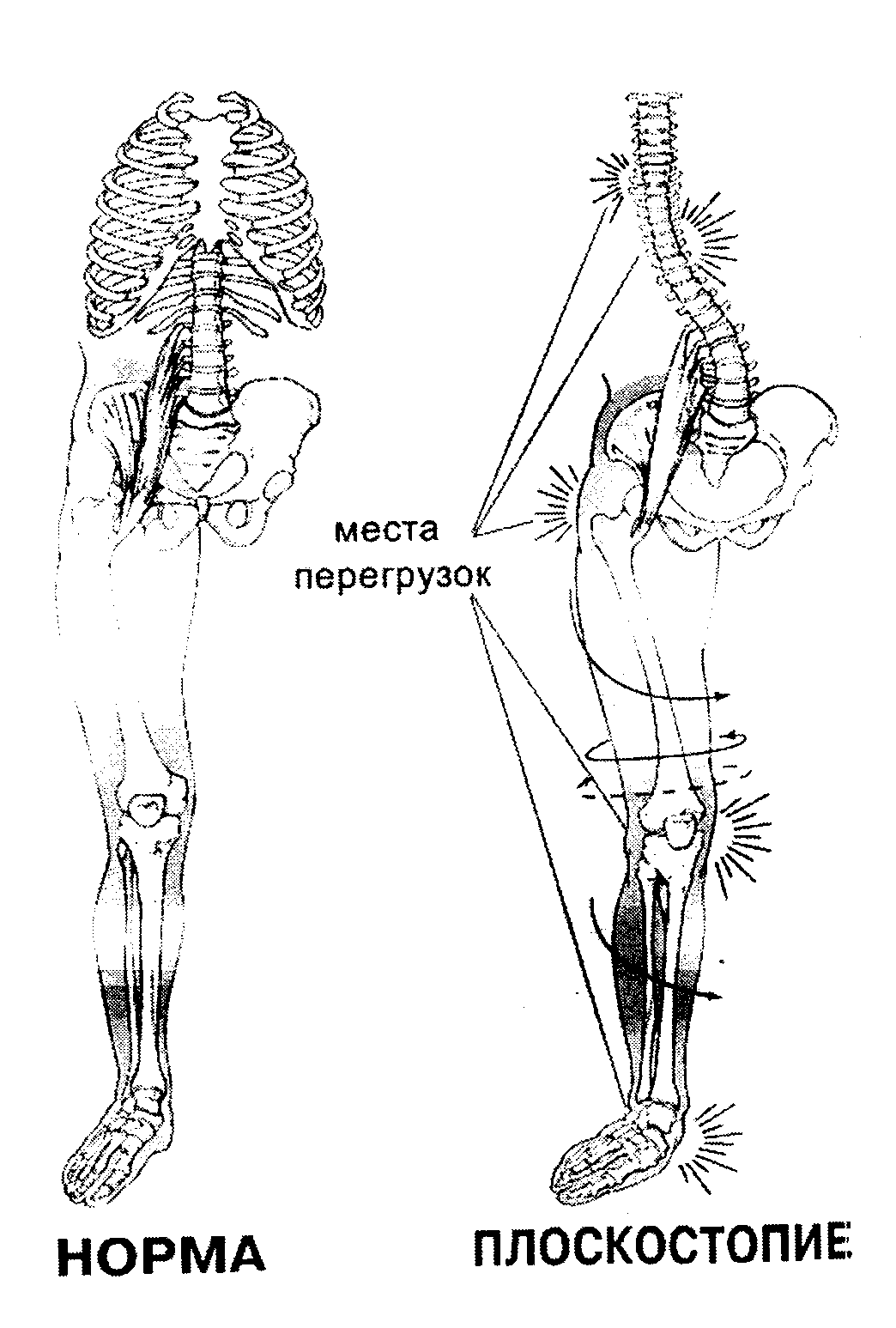

Деформация стопы.

Большое значение для оптимальности динамического стереотипа опорно-двигательного аппарата имеет состояние сводов стопы.

Влияние плоскостопия на организм человека далеко не ограничивается нарушением амортизационной функцией стопы. Оно вызывает изменения адекватной биомеханики нижних конечностей, костей таза и позвоночника в целом.

При наличии различной степени уплощения стоп справа или слева возникает функциональное укорочение одной из нижних конечностей, что обуславливает появление наклона или скручивание таза, блокирование структур тазового кольца и формирование компенсаторной асимметрии позвоночника во фронтальной плоскости со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Деформация грудной клетки.

Форма грудной клетки оказывает большое влияние на осанку и, особенно на работу легких и сердца. При деформации грудной клетки понижается глубина дыхания, может быть одышка. Особенно часто грудная клетка изменяет свою форму после перенесенного ребенком рахита и воспаления легких. Грудная клетка может становиться плоской, вдавленной, асимметричной или с выступающей вперед грудиной. Кроме того, грудная клетка может менять форму, если ребенок неправильно сидит за столом, партой.

Сколиоз.

В настоящее время считают, что сколиоз – это полиэтиологическое заболевание, и факторы, вызывающие его, принято делить на первичные, статико-динамические и общепатологические. Методика лечения данного контингента больных в первую очередь обуславливается ведущей причиной его возникновения.

Нельзя не согласиться и с тем, что в возникновении сколиоза ведущее значение имеет сочетание ряда неблагоприятных факторов. Именно поэтому выяснение причин сколиозa, определение ведущих факторов в его прогрессировании является основой в методике построения лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение развития заболевания.

Определение и классификация сколиоза.

Сколиозом называют боковое искривление позвоночного столба с его ротацией. В современном понимании "сколиоз" – это симптом сколиотической болезни, которая является полиэтиологическим заболеванием, характеризующимся определенным симптомокомллексом морфологических и функциональных изменений позвоночника, грудной клетки и внутренних органов. В сколиотической болезни симптом "сколиоз" является главным, ведущим, однако не включающим в себя все проявления этой болезни. Сколиозом называется боковое искривление позвоночника, то есть, искривление во фронтальной плоскости, но это определение относится только к функциональному сколиозу.

При истинном или структуральном сколиозе возникает сложная деформация позвоночника с торсией и искривлением позвоночника в трех плоскостях (фронтальной, сагиттальной и горизонтальной). Это не просто деформация – это болезнь, которая имеет различные причины, но схожую клиническую картину.

До настоящего времени этиология сколиоза остается неясной. Когда говорят, что болезнь полиэтиологична, то это значит – ее истинная причина неизвестна. Одно не вызывает сомнений – эта болезнь в значительной степени обязана своим развитием наследственности, и все рассуждения о том, что искривление позвоночника вызываются дурной привычкой ребенка «сидеть криво», не всегда обоснованы.

Существует много различных классификаций сколиоза (Т.С. Зацепин, В.Д. Чаклин, А.И. Казьмин и др.), большинство авторов склонны делить сколиозы на две большие группы: приобретенные и врожденные.

В группе приобретенных сколиозов много идиопатических, т.е. имеющих неясную этиологию, хотя в ней различают сколиозы: диспластический, рахитический, школьный, паралитический, статический и другие. При устранении причин приобретенных сколиозов дальнейшая деформация позвоночника может быть приостановлена или принять обратное развитие.

Врожденные сколиозы составляют 3% от общего числа сколиозов. Врожденные сколиозы возникают на почве пороков развития скелета, а чаще всего, позвонков и ребер. Наиболее частыми аномалиями являются: клиновидная форма позвонков вследствие их недоразвития, добавочные полупозвонки, сращивание ребер, наличие дополнительных позвонков и др.

Степени деформации при сколиозе по Чаклину.

I степень сколиоза – едва уловимые искривления позвоночника во фронтальной плоскости, видимые в вертикальном положении больного и не исчезающие полностью в горизонтальном положении. Характерна асимметрия мышц на уровне первичной дуги, которая более заметна в положении наклона больного. В пояснице образуется мышечный валик. Имеется легкая нестойкая асимметрия надплечий и лопаток при грудной локализации дуги искривления и асимметрия линии и треугольников талии при поясничном искривлении. На рентгенограмме, сделанной лежа, намечаются признаки торсии, совпадающей с направлением клинически определяемой дуги искривления. Угол сколиотической дуги, измеренный методом Кобба, в пределах 5-10°.

II степень сколиоза – боковое искривление позвоночника отчетливо заметно, намечается реберный горб, деформация частично фиксирована и при подтягивании не исправляется полностью. На рентгенограмме имеются признаки структурального сколиоза в виде ясно выраженной торсии и иногда – клиновидной деформации позвонков на вершине первичной дуги сколиоза. Угол искривления определяемый по рентгенограммам, сделанным в положении лежа. составляет 11-30°. Намечаются ранние признаки компенсаторной дуги. Эта группа больных требует особого внимания.

III степень сколиоза – асимметрия частей корпуса увеличивается, грудная клетка резко деформирована; сзади на выпуклой стороне дуги искривление позвоночника – задний реберно-позвоночный горб. В поясничном отделе позвоночника часто усилен лордоз. На рентгенограмме – выраженная торсия и клиновидная деформация позвонков и дисков, угол искривления позвоночника от 31° до 50°.

IV степень сколиоза – деформация позвоночника и грудной клетки становится грубой и фиксированной. Рентгенологически – позвонки на прямой рентгенограмме видны в боковой проекции, угол искривления позвоночника более 50°.

В ряде случаев очень трудно отнести сколиоз и какой-то определенной степени. Тогда приходится устанавливать переходную степень, например, I-II или II-III.

Пять типов сколиоза.

Различают верхнегрудной, грудной, комбинированный, грудопоясничный и поясничный типы сколиозов.

Верхнегрудной – вершина сколиоза на уровне 3-4 грудного позвонка. Первичная дуга короткая, крутая, вторичная – длинная, пологая. В процесс вовлекаются шея. кости лицевого скелета, надплечье, быстро нарушается функция внешнего дыхания. Течение болезни злокачественное. (1-2% от общего количества сколиозов).

Грудной сколиоз – встречается наиболее часто (20%). Вершина на уровне восьмого-девятого грудного позвонка. Искривление чаще правостороннее. Эти сколиозы прогрессируют (прогноз неблагоприятный). Формируются две вторичные дуги: одна выше, другая ниже. Страдают органы грудной полости.

Комбинированный сколиоз. Грудная и поясничная дуги появляются одновременно, позвоночник приобретает форму S, грудное искривление чаще вправо. Деформация выявляется поздно, т.е. обе дуги почти одинакового размера и хорошо компенсируются. Встречается в 20% от общего количества сколиозов.

Грудопоясничный сколиоз. Встречается как правосторонний, так и левосторонний (40% от общего количества сколиозов). Грудная дуга обычно захватывает девять позвонков с вершиной на двенадцатом грудном позвонке. Гребень подвздошной кости на стороне вогнутости выпячивается, треугольник талии на этой стороне углублен. При наклоне видна торсия от грудного отдела к поясничному. Обычно имеются две вторичные дуги, верхняя образует небольшой реберный горб.

Поясничный сколиоз. Встречается до 15% случаев от общего количества. Первичная дуга чаще направлена влево, занимает пять позвонков от двенадцатого грудного до пятого поясничного с вершиной на первом поясничном. Она компенсируется грудным сколиозом без торсии. но может компенсироваться и за счет крестца. Течение у этой формы сколиоза относительно благоприятное.

Этиология сколиоза:

- Врожденный – добавочные клиновидные позвонки, деформации позвоночника, выраженная сакрализация, синостозы позвонков, шейные ,ребра и другие признаки врожденной аномалии развития костной и соединительной тканей.

- Приобретенный – длительное нарушение статической и динамической нагрузки на позвоночник в течении дня на фоне слабости мышц и связочного аппарата, следствие заболеваний внутренних органов (легких, сердца)

Причины формирования неправильной осанки.

Неправильная осанка в детском возрасте формируется у детей, отстающих в физическом развитии, а также при сочетании некоторых неблагоприятных факторов: при неудовлетворительных условиях внешней среды, при недостаточном питании, несоблюдении правил гигиены, при хронических заболеваниях. Неправильная осанка чаще развивается у детей, не занимающихся систематически физической культурой и спортом, и при неравномерной нагрузке на мышечную систему, например: ношение портфеля в одной руке, привычка стоять с опорой на одну ногу и т. д. В раннем детском возрасте вредное влияние на формирование осанки оказывает сон на мягкой постели с высокой подушкой, ношение ребенка на одной руке, преждевременное вставание ребенка на ноги, неоправданно раннее использование различных детских приспособлений (ходунки, качели и т.д.) для увеличения подвижности детей и раннее обучение ходьбе.

В дошкольные годы отрицательное влияние на осанку оказывает: увлечение малоподвижными играми, длительное пребывание в согнутом положении, пользование мебелью не по росту, сон в мягкой постели, на раскладушках, чрезмерная езда на самокате, велосипеде, прически, мешающие зрению, ношение неудобной обуви и одежды.

Нарушение осанки чаще наблюдается в школьном возрасте. В этот период резко меняется двигательный режим ребенка. Ребенок меньше двигается, больше сидит, нагрузка на позвоночник увеличивается, а выносливость к статическим нагрузкам в этом возрасте еще недостаточна. В этот период различные неблагоприятные моменты в режиме ребенка в школе и дома могут отрицательно отразиться на его здоровье. Под влиянием возросшей статической нагрузки на позвоночник в первую очередь страдает осанка. Отрицательное влияние на осанку оказывает неправильное положение за партой (столом) во время занятий в школе и дома. Если ребенок длительное время сидит согнувшись, то мышцы разгибатели позвоночника растягиваются, ослабевают, и их функции – удерживать корпус прямым – постепенно снижается, ребенок начинает горбиться, это входит в привычку – «так легче». Иногда ребенок неправильно сидит из-за – недостаточной освещенности рабочего места, неудобной мебели (не по росту), прически, мешающей зрению, или плохого зрения, снижения слуха, заболевания носоглотки. Отрицательное влияние на осанку оказывает привычка читать лежа на боку, при которой имеет место длительное асимметричное состояние мышц туловища: мышцы одной половины туловища растягиваются, а другой половины укорачиваются. Патологическая поза за столом, партой, на диване становится привычной позой для занятий. Постепенно утрачивается мышечное чувство симметричной позы и неправильное положение становится привычным. Диспансерные обследования школьников показывают, что чаще неправильная осанка и плоскостопие формируются у детей, которые не делают утренней гигиенической гимнастики, закаливающих процедур, отдых проводят пассивно и не любят физического труда. У таких детей отмечается слабость опорно-двигательного аппарата.

Оценка состояния опорно-двигательного аппарата дается при углубленном врачебном осмотре, но заметить дефекты осанки, грудной клетки или наличие плоскостопия у ребенка может каждый учитель школы, воспитатель интерната и особенно учитель физической культуры.

На уроках, во время прогулок на переменах, при выполнении упражнений так называемых физкультминуток учитель может легко выявить первые признаки неправильной осанки и плоскостопия: неправильное положение головы, асимметрию надплечий, лопаток, контуров шеи, отклонение остистых отростков от средней линии, отклонение туловища вправо или влево. При осмотре сбоку яснее видны сведенные плечи, отстающие углы лопаток, измененная форма грудной клетки, выпяченный живот, выраженность физиологических изгибов. В таком положении заметнее асимметрия контуров спины справа и слева.

Учитель должен обращать внимание на то, как стоит ребенок, так как иногда дети привыкают стоять на одной полусогнутой ноге, излишне разводить носки стоп, опускать голову, сводить плечи, выпячивать живот. Главная задача учителя состоит в предупреждении и в своевременном исправлении выявленных дефектов. Для решения этих задач можно выделить целый ряд мероприятий, участие в выполнении которых учителя значительно повысит эффективность всего комплекса мероприятий.

- Организация благоприятной внешней среды (правильный режим дня, адекватная психосоциальная среда, рациональное питание, одежда, мебель, гигиенические условия труда и отдыха).

- Воспитание у ребенка правильного представления об осанке и способах ее формирования и поддержания.

- Воспитание у родителей сознательного отношения к мероприятиям, направленным на коррекцию нарушений осанки или лечение.

- Использование правильно подобранных в соответствии с дефектом осанки средств физической культуры для организации физкультминуток, физкультурных досугов и праздников (совместно с учителем физкультуры) улучшающих физическое развитие ребенка.

Мероприятия по коррекции нарушений осанки у школьников.

Физическое развитие ребенка может быть улучшено лишь при использовании всех возможностей физической культуры, включая утреннюю гигиеническую гимнастику, физкультминутки, уроки физической культуры в школе, физкультурные досуги и праздники, спортивные танцы, систематические занятия спортом, самостоятельную двигательную активность вне школы.

Все эти мероприятия одинаково важны, и ни одним из них нельзя пренебрегать, увлекаясь только локальной лечебной гимнастикой. Необходимо очень серьезно и внимательно относиться к общеукрепляющим и оздоравливающим мероприятиям, к гимнастике, спорту, прогулкам, туризму, правильному режиму, а также к воспитанию навыков правильной осанки и к развитию положительных психических и физических качеств, так как именно комплекс всех этих мероприятий закрепляет достижения локальной .коррекции, придает ей устойчивость.

При коррекции деформаций позвоночника и расстройств осанки возникают две основные задачи: 1) исправление деформации и 2) закрепление достигнутых результатов коррекции.

Первая задача (исправление деформации) чисто лечебного характера решается путем восстановления и сохранения нормальной гибкости и подвижности позвоночника как в наиболее пострадавших его участках, так и во всем позвоночнике в целом (мобилизация позвоночника), а также путем создания гармоничного и устойчивого мышечного тонуса, поддерживающего позвоночник в правильном положении. Это достигается специально подобранными физическими упражнениями.

Вторая задача (закрепление результатов коррекции) носит ясно-выраженный воспитательно-педагогический и оздоровительно-гигиенический характер. В основном это воспитательно-педагогический процесс, требующий не только от врача, но и от учителя и родителей много терпения, настойчивости и понимания детского организма. Без повседневной, воспитательной работы с детьми, с родителями и педагогами невозможно исправить расстройство осанки или избежать рецидива даже после вполне успешного курса коррекции.

Закрепление результатов коррекции состоит в воспитании ряда навыков: а) правильной осанки, б) правильной рабочей позы, в) правильного режима дня, и в воспитании положительных физических и психических качеств (сила, выносливость, ловкость, владение своим телом, настойчивость, смелость и т. п.). Для этого применяется систематическое, обучение правильной осанке и рабочей позе, внушение, напоминание, а также ряд гимнастических и спортивных упражнений и игр (воспроизведении правильной осанки «по памяти»- суставно-мышечное чувство, воспроизведение правильной осанки по словесному объяснению – вторая сигнальная система, стимуляция участия вестибулярного аппарата в процессе формирования осанки – передвижение по бревну, рейке, балансирование.

Для успешного лечения большое значение имеет сознательное отношение ребенка к лечению. Ребенок должен не только осознавать необходимость лечения, но и понимать действие упражнений и все то, что встречается в занятиях; только тогда процесс овладения навыком правильной осанки будет идти естественным путем.

Воспитание рефлекса правильной рабочей позы.

Воспитание правильной рабочей позы должно быть не менее систематическим и настойчивым, чем воспитание правильной осанки, и его следует проводить с детьми всех возрастов. Воспитание правильной рабочей позы желательно проводить в присутствии родителей, чтобы они усвоили необходимые познания в этой области. Упражнения по воспитанию правильной рабочей позы обычно проводят по окончании уроков 2-3 раза в неделю по 10-15 минут. Их необходимо разнообразить, постоянно пробуждая в детях интерес к подобным занятиям и желание принять наиболее правильную рабочую позу.

Вариант 1. Вначале дастся пояснение: «Стул подвигается под стол на четвертую часть сидения, под ноги подставляется скамеечка такой высоты, насколько ноги не достают до пола. На стул надо садиться полностью и сидеть прямо. Сидеть к столу боком или на краешке стула нельзя. При письме и чтении оба локтя лежат на столе, голова поставлена прямо, спина тоже выпрямлена. Угол тетради должен лежать перед серединой груди; слишком косо класть тетрадь не надо. После такого пояснения каждый ребенок должен самостоятельно поставить себе стул, выбрать скамеечку для ног и показать, как следует правильно сидеть во время занятий.

Вариант 2. Дети самостоятельно садятся за стол и получают тетради для письма; дается диктант, во время которого выявляются все дефекты рабочей позы. Учитель вместе с родителями внимательно выявляют эти дефекты у каждого ребенка и тотчас исправляют его рабочую позу. Периодически, чтобы дополнительно заинтересовать детей в школьном журнале, им ставят баллы за хорошую осанку и правильную рабочую позу.

Вариант 3. Каждый ребенок по очереди садится за стол и начинает писать, остальные замечают у него неправильности рабочей позы и исправляют их, учитель наблюдает за правильностью указаний детей.

Вариант 4. За рабочий стол садится сам учитель и принимает неправильные позы, а дети поправляют его. Исправление ошибок вносит большое оживление. Учитель – то садится на край стула, то боком к столу, то кладет голову на одно плечо и, низко нагнувшись к тетради, начинает писать, спрашивая: «Правильно ли я сижу?», что вызывает возмущенный ответ хором: «Нет!». – «А как надо? Покажите мне», и тотчас следует целый ряд указаний.

Мероприятия с целью устранения нестойких изменений осанки включают:

- рациональный режим статической нагрузки на позвоночник (выработка правильного положения тела при стоянии, сидении ребенка, организация рабочего места – пюпитр для книг использование рациональной мебели, возможно замещение стула на фитбол, полужесткая постель с небольшой подушкой, коррекции обуви)

- правильно подобранные в соответствии с дефектом осанки средства лечебной физической культуры и активное использование гимнастики и спорта, улучшающие физическое развитие ребенка.

Физическое развитие ребенка может быть улучшено лишь при использовании всех возможностей физической культуры, включая утреннюю гигиеническую гимнастику, уроки физической культуры в школе, систематические занятия спортом. Наиболее разносторонние влияние на организм, оказывают ходьба на лыжах, спортивные игры с мячом, фитобол-гимнастика, плавание.

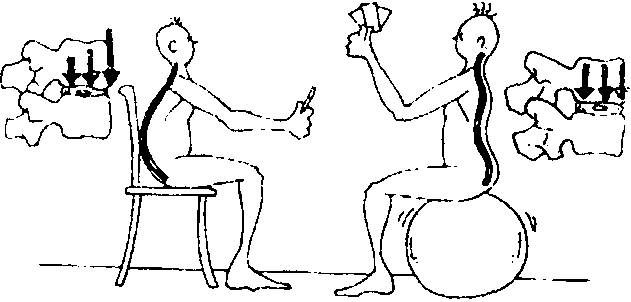

Нагрузки на позвонки поясничного отдела позвоночника при различных положениях тела во время сидения.

При современном образе жизни, доля времени, которое человек проводит в положении сидя, существенно превышает время активной ходьбы, бега и пребывания человека в положение стоя. Поэтому соблюдения правильной осанки в положении сидя необходимо для предотвращения локальной перегрузки межпозвонковых дисков. На рисунке приведены нагрузки на позвонки поясничного отдела, которые имеют место при различных положения тела человека во время сидения. Как видно из рисунка 10, при сидении на эластичном мяче большого диаметра, нагрузка на межпозвонковом диске минимальна. Почему же это происходит?

При сидении на стуле с «сутулой» спиной позвоночник приобретает С-образную форму, утрачивая свои физиологические изгибы. При этом давление на различные участки диска перераспределяются и становятся неравномерными. Локальная компрессия передней части диска, растянутые мышцы спины и расслабленные мышцы брюшного пресса, сдавленная грудная клетка – все это способствует формированию неправильной осанки, затруднению дыхания. В положении сидя на упругой и подвижной поверхности мяча, позвоночник приобретает свое естественное положение, которое является наиболее устойчивым для поддержания равновесия.

Мышцы спины при этом находятся в напряжении, так как непроизвольное покачивание приводят к постоянным изменениям положения тела.

Соответствующий росту размер мяча можно выбрать следующим образом:

- для детей в возрасте 3-5 лет диаметр мяча должен равняться 45 см;

- для детей 5-10 лет – 55 см;

- для детей выше 150 см и взрослых 150-170 см – 65 см;

- 170-190 см – 75 см

- выше 190 см – 85 см.

Критерием правильности выбранного размера мяча служит угол между бедром и голенью сидящего на мяче человека, который (при правильном положении сидя) должен составлять 95-110 град.

В целом схема построения фитбол-тренировки не отличается от классической схемы построения урока оздоровительной гимнастикой.

Продолжительность и интенсивность варьируются в зависимости от контингента занимающихся и задач, поставленных преподавателем.

Уникальная возможность проведения аэробной части урока в положении сидя позволяет существенно расширить контингент занимающихся. Проведенные в США, Европе и России исследования подтверждают несомненное положительное воздействие таких тренировок на позвоночник, сердечно-сосудистую систему, вестибулярный аппарат.

Одной из отличительных черт фитбол-урока являются упражнения на развитие вестибулярного аппарата, что широко применяется на Западе не только в оздоровительных занятиях, но и при подготовке профессиональных спортсменов, таких, как велосипедистов, парашютистов, водных лыжников и др.

Для занятий фитболом требуется особое музыкальное сопровождение, в котором темп музыки зависит от степени упругости мяча и варьируется для разных уровней подготовленности занимающихся.

Для снятия мышечного утомления, вызванного статической позой во время урока, во всех классах необходимо проводить физкультминутки продолжительностью 2—3 мин.

Приводим два примерных комплекса для учащихся начальных и старших классов. Комплексы желательно менять целиком или частично (заменяя 2—3 упражнения) не реже двух раз в месяц. Проводить гимнастику нужно при открытой фрамуге за партой или между рядами. Указанные комплексы рекомендуется выполнять и дома, делая перерывы при приготовлении уроков.

Комплекс упражнений для младших школьников.

- И. п. — основная стойка, руки к плечам. 1 -2 -поднять руки вверх, потянуться — вдох; 3—4 — опустить руки — выдох. Повторить 3—4 раза (медленно).

- И. п. — основная стойка, руки на пояс. 1 -2 -правую руку в сторону с поворотом туловища и головы — вдох; 2—4 — вернуться в исходное положение. То же другой рукой. Повторить 3—4 раза в каждую сторону.

- И. п — то же. 1 — полуприсед, руки вперед; 2 --исходное положение. Дыхание произвольное. Повторить 5—6 раз в среднем темпе.

- И. п. — основная стойка, руки у подбородка, локти опущены. 1—2 — локти в стороны, прогнуться, глубокий вдох; 3—4 — основная стойка, продолжительный выдох.

- И. п. — сидя, руки согнуты в локтевых суставах на парте. Быстрое сгибание и разгибание пальцев (8—10 раз).