Источниковедение в век компьютера (вместо предисловия)

| Вид материала | Документы |

- Оглавление з Вместо предисловия, 16.65kb.

- Сжигание отходов и здоровье человека. Краткий обзор (вместо введения и предисловия), 1212.58kb.

- Василию Акимовичу Никифорову-Волгину посвящается Вместо предисловия сказка, 2696.41kb.

- Вместо предисловия, 850.61kb.

- Литература вместо предисловия, 605.49kb.

- Литература вместо предисловия, 628.96kb.

- Содержание: Вместо предисловия, 860.74kb.

- Программа вступительного испытания по курсу «источниковедение», для поступающих в магистратуру, 304.18kb.

- Вместо предисловия, 298.02kb.

- Валентин соломатов, 1718.67kb.

Примечания

1. "Застойные" явления в современном историко- хронологическом знании уже были отмечены И.Н. Данилевским (Нерешенные вопросы хронологии русского летописания // ВИД. XV. Л., 1984. С. 62; он же. Перспективы изучения летосчислительных систем древнерусских летописных сводов // ВИД: Высш. школа, исследоват. деят-ть, обществ. орг-ции: Тезисы докл. и сообщ. научн. конф-ции. М., 1994. С. 53-54).

2. Показательно в этом плане то, что на последней российской конференции, посвященной вспомогательным историческим дисциплинам (Москва, истор.-архивн. инст-т, 27-29 января 1994 г.), историко-хронологическая тематика была представлена единичными докладами.

3. Многим, вероятно, памятно прозвучавшее в телеэфире новогоднее поздравление президента СССР М.С. Горбачева в связи с наступлением 1990 г., в котором он объявил о том, что до конца столетия и тысячелетия осталось: 10 лет! Этот "ляпсус" вызвал затем небольшую газетную дискуссию: Овчинников В. Как вести отсчет? // Правда. 1990. 25 марта; Харадзе Е. Когда начнется XXI век? // Там же. 1990. 4 апреля. Очевидцами другого случая, достойного страниц "Истории одного города" М.Е. Салтыкова- Щедрина, оказались мои земляки-барнаульцы: в 1980 г. по инициативе "отцов города", не подкрепленной должной научной экспертизой, было помпезно отпраздновано 250-летие Барнаула, но после специального и тщательного изучения выяснилось, что в 1994 г. городу исполнилось: 255 лет, о чем и было объявлено на научно- практической конференции "Барнаул: Вехи истории" (8 октября 1994 г.).

4. См. подробней: Кирюшин Ю.Ф., Неверов С.В., Цыб С.В. Понятие "хронология" в истории и археологии // ПХАИ. Барнаул, 1991. С. 3-8.

5. Более подробный перечень всех разновидностей хронологических артефактов см.: Цыб С.В. Древнерусское времяисчисление в "Повести временных лет". Барнаул, 1995. С. 8-9.

6. Игнорирование косвенной хронологической информации зачастую приводит историков к ошибочной интерпретации сообщений источников. Так, к примеру, Н.С. Борисов (К изучению датированных летописных известий XIV-XV вв. // История СССР. 1983. © 4. С. 124-131), не учитывавший того, что дни начала строительства и освящения церковных храмов всегда приходились на воскресный день недели (кроме того, на дни важнейших церковных праздников), сделал совершенно необоснованные выводы об "идейных представлениях высших слоев русского средневекового общества". Например, он считает, что закладка Успенского собора в Москве 4.08.1326 (6834) г. намеренно была приурочена ко дню памяти семи ефесских отроков, так как легенда об этих мучениках якобы была созвучна настроениям русских людей 1-й половины XIV в., страдавших от опустошительных набегов монголов и княжеских усобиц, а "главная идея культа "семи отроков" - идея торжества христианства - соответствовала стремлению Ивана Калиты выступить в роли истинного поборника православия, пошатнувшегося в тяжелые времена чужеземного ига" (Там же. С. 126). На самом же деле летопись подразумевала день 4.08.6834-го ультрамартовского года (1325 г.), который был воскресением и, следовательно, не предполагал никаких глубоких соображений кроме соблюдения обычной церковной обрядности. Точно также названные Н.С. Борисовым дни 21.05.1329 г., 13.08.1329 г., 14.10.1329 (точнее, 1330) г., 20.09.1333 (1332) г. и др. были просто- напросто воскресными днями недели.

7. Татищев В.Н. История российская. Т.I. М.; Л., 1962. С. 128.

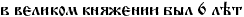

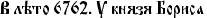

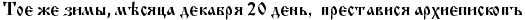

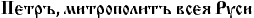

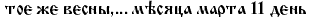

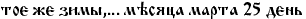

8. В древнерусской письменности технические ошибки переписки цифр - явление частое: так,

(1) очень часто превращалось в

(1) очень часто превращалось в  (30),

(30),  (10) - в

(10) - в  (3), "

(3), " (6530-е)" - в "

(6530-е)" - в "  (6535)" и т.д. Наиболее полный перечень образцов таких ошибок см.: Черепнин Л.В. Русская хронология. М., 1944. С. 19-20, 69-70.

(6535)" и т.д. Наиболее полный перечень образцов таких ошибок см.: Черепнин Л.В. Русская хронология. М., 1944. С. 19-20, 69-70. 9. Степанов Н.В. Единицы счета времени (до XIII века) по Лаврентьевской и 1-й Новгородской летописям // ЧОИДР. 1909. Кн. 4 (231). Отд. III. С. 65-74; он же. К вопросу о календаре Лаврентьевской летописи // ЧОИДР. 1910. Кн. 4(235). Отд. III. С. 3-29 и др.

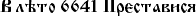

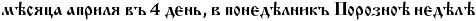

10. Статья 6641 г. Ипатьевской летописи (далее - Ип.):

<апреля>,

<апреля>,

[выделены артефакты, которые можно использовать для проверки согласования с номером года. - С.Ц.]" (ПСРЛ. Т. 2. М., 1962. Стб. 294-295).

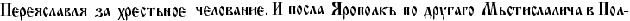

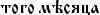

[выделены артефакты, которые можно использовать для проверки согласования с номером года. - С.Ц.]" (ПСРЛ. Т. 2. М., 1962. Стб. 294-295).11. Так, статья 6647 г. Ип. открывается несомненной ультрамартовской датой смерти княгини Евфимии ( "

"; 4.04 было понедельником в 1138 г.), далее следуют несколько "непроверяемых" известий (изгнание новгородцами Святослава Ольговича, нападение Всеволода на Прилуцк, поход Ярополка к Чернигову, смерть Ярополка 18.02), но в конце комплекса есть дата вступления Вячеслава в Киев ("

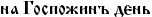

"; 4.04 было понедельником в 1138 г.), далее следуют несколько "непроверяемых" известий (изгнание новгородцами Святослава Ольговича, нападение Всеволода на Прилуцк, поход Ярополка к Чернигову, смерть Ярополка 18.02), но в конце комплекса есть дата вступления Вячеслава в Киев (" <февраля>

<февраля>  "), которая не совпадает с начальным показанием, так как 24.02 было средой не в 1139 г., а в 1137 г., т. е. здесь применялась эра с интервалом в 5511 лет от Сотворения Мира (далее - С.М.) до Рождества Христова (Р.Х.); кроме того, в 1137 г. этот день не приходился на Мясопустную седмицу (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 301-302).

"), которая не совпадает с начальным показанием, так как 24.02 было средой не в 1139 г., а в 1137 г., т. е. здесь применялась эра с интервалом в 5511 лет от Сотворения Мира (далее - С.М.) до Рождества Христова (Р.Х.); кроме того, в 1137 г. этот день не приходился на Мясопустную седмицу (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 301-302).12. Карамзин Н.М. История государства российского. Т. II. М., 1991. С. 211-212, прим. 50, 270, прим. 209 и др.; Арцыбашев Н.С. Повествование о России. Т. I, кн. 2. М., 1838. С. 57, прим. 342, 120, прим. 774 и др.; Беляев И.Д. Хронология Нестора и его продолжателей // ЧОИДР. 1846. © 2. С. 23-38; Погодин М.П. Исследования, замечания и лекции о русской истории. Т. IV. М., 1850. С. 80-140.

13. Например, статья 6640 г. Лаврентьевской летописи (далее - Л.) имеет очевидные весенние границы: она начинается описанием смерти киевского князя Мстислава 14.04, в середине ее говорится о приходе Изяслава Мстиславича в Переяславль "

" (Рождество Богородицы, 15.08), а в заключении - о переходе Изяслава в Туров "

" (Рождество Богородицы, 15.08), а в заключении - о переходе Изяслава в Туров " ". Между первым и вторым известием расположено недатированное сообщение о вступлении в Киев Ярополка, которое должно было происходить не ранее 14.04 и не позже 15.08 (ПСРЛ. Т.1. М., 1962. Стб. 301-302); и действительно, Последовательные известия летописей: 2. Стб. 294). Обратим также внимание на то, что во Владимирском летописце (далее - Вл.) все эти события помещены в 6639 г., причем, смерть Мстислава находится в середине года, а вся статья Вл. заканчивается августовским сообщением (ПСРЛ. Т. 30. М., 1965. С. 59); это означает, что 6639 г. Вл. - сентябрьский (09. 1130 г. - 08.1131 г.), а 6640 г. Л. - ультрамартовский (03.1131 г. - 02.1132 г.).

". Между первым и вторым известием расположено недатированное сообщение о вступлении в Киев Ярополка, которое должно было происходить не ранее 14.04 и не позже 15.08 (ПСРЛ. Т.1. М., 1962. Стб. 301-302); и действительно, Последовательные известия летописей: 2. Стб. 294). Обратим также внимание на то, что во Владимирском летописце (далее - Вл.) все эти события помещены в 6639 г., причем, смерть Мстислава находится в середине года, а вся статья Вл. заканчивается августовским сообщением (ПСРЛ. Т. 30. М., 1965. С. 59); это означает, что 6639 г. Вл. - сентябрьский (09. 1130 г. - 08.1131 г.), а 6640 г. Л. - ультрамартовский (03.1131 г. - 02.1132 г.).14. Нарушение календарной последовательности в статье 6635 г. Л. и других суздальских летописей выявляет ее сложный состав. Сначала здесь описаны смерть и погребение Брячислава Святополчича 28.03 и 5.04, затем - конфликт между черниговскими князьями, в который вмешался киевский князь Мстислав, установивший мир; этот мир "

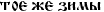

", после чего, т. е. уже зимой, Ярослав Святославич стал провоцировать Мстислава нарушить условия замирения. До этих пор статья имеет форму весеннего комплекса, но затем рассказывается о походе объединенной княжеской дружины на Полоцк в августе и, наконец, о смерти Изяслава Святополчича в декабре (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 296-299). Понятно, что августовское известие (а может и декабрьское?) нарушило весенний комплекс. Интересно, что то же самое отмечается и в соответствующей статье 6636 г. Ип. (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 290-293), т.е. нарушение уже присутствовало в том древнем южнорусском летописном источнике (продолжение "Повести временных лет"), который был общим протографом для владимиро-суздальского и галицко-волынского летописания конца XII-начала XIII в. Понятно также, что составитель этого протографа постарался придать сложносоставной статье в целом весенние границы (от 28.03 до декабря).

", после чего, т. е. уже зимой, Ярослав Святославич стал провоцировать Мстислава нарушить условия замирения. До этих пор статья имеет форму весеннего комплекса, но затем рассказывается о походе объединенной княжеской дружины на Полоцк в августе и, наконец, о смерти Изяслава Святополчича в декабре (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 296-299). Понятно, что августовское известие (а может и декабрьское?) нарушило весенний комплекс. Интересно, что то же самое отмечается и в соответствующей статье 6636 г. Ип. (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 290-293), т.е. нарушение уже присутствовало в том древнем южнорусском летописном источнике (продолжение "Повести временных лет"), который был общим протографом для владимиро-суздальского и галицко-волынского летописания конца XII-начала XIII в. Понятно также, что составитель этого протографа постарался придать сложносоставной статье в целом весенние границы (от 28.03 до декабря).15. Рыбаков Б.А. Русские летописцы и автор "Слова о полку Игореве". М., 1972. С. 22-24.

16. Так, Вл., относя смерть Мстислава Великого к 6639 г., делает важное уточнение о том, что он "

". Указание итоговых сроков княжений в Киеве - характерная деталь "Повести временных лет", что, видимо, свидетельствует о достаточно древнем происхождении этого относительного расчета, сохранившегося во Вл. Показание Вл. согласуется с датой вокняжения Мстислава в Киеве (Л., Р., Вл. - 6633 г., Ип. - 6634 г.), но противоречит дате смерти Мстислава из Ип. (6641 г.; в этом случае получается, что княжение длилось никак не меньше семи лет). Выходит, что сентябрьский 6639 г. Вл. и ультрамартовский 6640 г. Л. и Р. (см. прим. 13) правильнее датируют это событие, нежели вторичный 6641 г. Ип., механически увеличивающий ультрамартовский счет на единицу; при этом, правда, составитель Ип. считал, что его "увеличенный" 6641 г. соответствует правилам ультрамартовского счета и поэтому сам вычислил для него безупречную ультрамартовскую юлианско-пасхальную дату (см. прим. 10) (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 295-296, 301-302; Т. 2. Стб. 294; Т. 30. С. 59). Выходит, что вопреки общепринятому мнению Мстислав Великий умер 14.04.1131 г., а не 15.04.1132 г.

". Указание итоговых сроков княжений в Киеве - характерная деталь "Повести временных лет", что, видимо, свидетельствует о достаточно древнем происхождении этого относительного расчета, сохранившегося во Вл. Показание Вл. согласуется с датой вокняжения Мстислава в Киеве (Л., Р., Вл. - 6633 г., Ип. - 6634 г.), но противоречит дате смерти Мстислава из Ип. (6641 г.; в этом случае получается, что княжение длилось никак не меньше семи лет). Выходит, что сентябрьский 6639 г. Вл. и ультрамартовский 6640 г. Л. и Р. (см. прим. 13) правильнее датируют это событие, нежели вторичный 6641 г. Ип., механически увеличивающий ультрамартовский счет на единицу; при этом, правда, составитель Ип. считал, что его "увеличенный" 6641 г. соответствует правилам ультрамартовского счета и поэтому сам вычислил для него безупречную ультрамартовскую юлианско-пасхальную дату (см. прим. 10) (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 295-296, 301-302; Т. 2. Стб. 294; Т. 30. С. 59). Выходит, что вопреки общепринятому мнению Мстислав Великий умер 14.04.1131 г., а не 15.04.1132 г. 17. Например, в "Поучении Владимира Мономаха" переяславские и смоленские известия датированы подробнее других, но упрощенными хронологическими элементами (сезоны и памяти святых), что свидетельствует об использовании князем-писателем в качестве источника Переяславского княжеского летописца с "династической" формой врямяисчисления (Цыб С.В. Указ. соч. С. 90-92; он же. Летописный источник "Поучения Владимира Мономаха" // Гуманитарные науки в Сибири. 1994. © 4. С. 5-10).

18. См. интересный опыт применения этого метода в исследовании современной литературы: Макаров А.Г., Макарова С.Э. А власть эта не от бога: "Соавторская" обработка художественного текста в "Тихом Доне" // Новый мир. 1993. © 11. С. 217.

19. Они устанавливаются по годовым границам: 6709 г. - 25.12, 3.06, 5.08; 6744 г. - зима, 2.05; 6787 г. - 13.12, 6.03; 6808 г. - 11.10, 3.06, 29.06; 6833 г. - 12.11, 21.11, 30.03, 4.08; 6837 г. - 7.09, 21.05; 6844 г. - зима, 25.07; 6848 г. - 28.10, 25.11, зима, 31.03; 850 г. - 1.10, осень, 27.05; 6853 г. - 16.10, 11.03, весна; 6861 г. - 6.12, 1.03, 26.04, 6.07, 15.07; 6865 г. - осень, 3.03, 18.08.

20. Сентябрьская статья 6709 г. (см. прим. 19) отделяется от следующей сентябрем, хотя сам 6710 г. нельзя назвать несомненно сентябрьским (9.09, зима, 16.02). Такая же ситуация наблюдается и на "стыке" 6833-6834 гг. (вслед за последней датой сентябрьского 6833 г. следуют 15.09 и 20.12) и 6853-6854 гг. (граница между ними проходит между весной и 23.09, затем в 6584 г. указана зима). Эти случаи, когда к сентябрьским годам примыкает первая половина (осень-зима) следующих лет, показывают, что в начальной части слоя сентябрьские годы создавались из мартовских путем их деления на две половины (март - август и сентябрь - февраль) и последующего объединения в новые границы (март - август присоединялись к сентябрю - февралю предыдущего года). Иногда здесь фиксируются "остатки" разделенных таким образом мартовских годов, например, 6785 г. - 16.09, 13.11, 8.02.

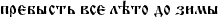

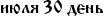

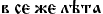

21. Особо показателен случай с 6762 г. Вл.:"

" (ПСРЛ. Т.30. С.92). Сентябрьская принадлежность этой статьи подтверждается датировками Л. и Р., где первое известие с датой 11.09 помещено в 6761 г., а остальные - в 6762 г. (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 473-474). То же самое отмечается и для 6711, 6736, 6743, 6744 и 6766 гг. Вл.

" (ПСРЛ. Т.30. С.92). Сентябрьская принадлежность этой статьи подтверждается датировками Л. и Р., где первое известие с датой 11.09 помещено в 6761 г., а остальные - в 6762 г. (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 473-474). То же самое отмечается и для 6711, 6736, 6743, 6744 и 6766 гг. Вл.22. 6872 г. имеет очевидное сентябрьское начало (23.10, осень, зима), но последнее известие не датировано; 6873 г. в начальной части содержит цельный сентябрьский комплекс (осень, 27.12, 2.06), но он нарушен поздними приписками, которые выделяются нехарактерным для Вл. показанием "

"; так же и в статьях 6875 г. (зима, 18.01, 20.03, а потом "

"; так же и в статьях 6875 г. (зима, 18.01, 20.03, а потом " ..."), 6876 г. (27.10, 27.03, "

..."), 6876 г. (27.10, 27.03, " ...", 15.08) и 6882 г. (17.09, осень, 26.11, "

...", 15.08) и 6882 г. (17.09, осень, 26.11, " ...", 9.03, 13.08). Граница 6882 и 6883 гг. проходит между 13.08 и 17.10, а 6884 и 6885 гг. - между 23.08 и зимой. Наконец "чистые" сентябрьские комплексы отмечаются в 6877 г. (21.11, зима, 12.05), 6878 г. (зима, 18.08) и 6879 г. (26.11, 6.12, 15.06).

...", 9.03, 13.08). Граница 6882 и 6883 гг. проходит между 13.08 и 17.10, а 6884 и 6885 гг. - между 23.08 и зимой. Наконец "чистые" сентябрьские комплексы отмечаются в 6877 г. (21.11, зима, 12.05), 6878 г. (зима, 18.08) и 6879 г. (26.11, 6.12, 15.06). 23. Искусственность их соединения с летописным текстом подтверждается противоречием хронологических показаний. Так, в повести "О преподобном отце нашем Алексии" сказано: "

", но во Вл. эти события были отнесены к 6861 г. (ПСРЛ. Т. 30. С. 110, 124).

", но во Вл. эти события были отнесены к 6861 г. (ПСРЛ. Т. 30. С. 110, 124).24. 6834 г.: "

" (ПСРЛ. Т.30. С.104). См. также 6848, 6849, 6853, 6855, 6862, 6865, 6873, 6879, 6880, 6883 и 6885 гг. Вл.

" (ПСРЛ. Т.30. С.104). См. также 6848, 6849, 6853, 6855, 6862, 6865, 6873, 6879, 6880, 6883 и 6885 гг. Вл. 25. Прохоров Г.М. Центральнорусское летописание 2-й половины XIV в.: Анализ Рогожского летописца и общие соображения // ВИД. Х. Л., 1978. С. 166-181.

26. Предварительно можно отметить светский, по крайней мере, не официально-церковный характер этой системы, что проявляется в малом количестве пасхальных и святочных дат, а также в "размытости" сезонных границ: так, например, в 6583 г. - "

", но в 6862 г. - "

", но в 6862 г. - " " (так же и в 6838 г. - "

" (так же и в 6838 г. - " "); в 6882 г. - "

"); в 6882 г. - " ", но в 6879 г. - "

", но в 6879 г. - " ". Последняя особенность объясняется использованием простонародной традиции начинать сезоны по природноклиматическим явлениям: 6878 г. - "

". Последняя особенность объясняется использованием простонародной традиции начинать сезоны по природноклиматическим явлениям: 6878 г. - " " (т. е. границей зимы и весны была распутица); 6885 г. - "

" (т. е. границей зимы и весны была распутица); 6885 г. - " " (окончание осени приходилось на первые морозы).

" (окончание осени приходилось на первые морозы).27. О ней см.: Кирюшин Ю.Ф., Неверов С.В., Цыб С.В. Указ. соч. С. 6-7; Цыб С.В. Древнерусское времяисчисление: С. 4-7.

28. Самый яркий пример несовершенства сравнительного метода представляет решение вопроса о дате битвы на р. Калка. Поскольку русские летописи датировали ее необычайно противоречиво (6731- 6734 гг.), исследователи еще в XIX в. отказались от изучения летописных сведений и обратились к перекрестному сопоставлению с иностранными хронологическими показаниями. Однако выяснилось, что западноевропейская линия сопоставления выводит на 1222 г. (Bonnell E. Die Chronologie Heinrich des Letten verglichen mit Zeitangaben einiger russischen Chroniken // Bulletin de la Classe historico-philologique de l?Academie Imperiale des Sciences de St.- Petersbourg. T. IX, © 5-6. 1854. Col. 84-94; Idem. Russisch- Liwlandische Chronographie von der Mitte des neunten Jahrhunderts bis zum Jahre 1410. St.-Petersburg, 1862. S. 58-64), арабская - на 1223 г. (К. (Куник А.А.) Выписка из Ибн-эль-Атира о первом нашествии татар на кавказские и черноморские страны // Ученые записки Императорск. Акад. наук по I и III Отделениям. Т. II, вып. 4. 1853. С. 636-668; он же. О признании 1223 года временем битвы при Калке // Там же. Т.II, вып. 5. 1853. С. 765-787), а причерноморская - на 1224 г. (Салтыков А.Б. Хронология битвы при р. Калке // Ученые записки инст-та истории Российск. ассоциации научно- исследоват. инст-тов обществ. наук. Т. 4. 1929. С. 5-12).

29. Так, к примеру, сопоставление с Новгородской 1-й летописью (далее - НПЛ) статей 6643-6646 гг. Л., Р. и Ип. показывает, что в общем для них южнорусском протографе XII в. в этих статьях совмещались ультрамартовские годы константинопольской эры (от С.М. до Р.Х. 5509 лет) и оригинальной эры в 5511 лет. Мартовская константинопольская шкала летосчисления НПЛ относит битву новгородцев с суздальцами на Жданей Горе к 26.01.6642 (1135) г., а изгнание Всеволода Мстиславича из Новгорода - к 15.07.6644 (1136) г., но в южнорусском источнике XII в. первое событие относилось к окончанию ультрамартовского 6643 г. (03.1134 г. - 02.1135 г. по эре 5509 лет; так в Л. и Р.) и к 6645 г. (09.1134 г. - 08.1135 г. по эре в 5511 лет в Ип.), а второе - к 6646 г. (09.1135 г. - 08.1136 г. по эре в 5511 лет; так в Л., Р. и Ип.). Смерть Всеволода НПЛ помещает в следующем за его изгнанием 6645-м константинопольском мартовском году (03.1137 г. - 02.1138 г.), но южнорусский источник - в 6646-м ультрамартовском, т. е. в одной годичной статье с известием о его изгнании, хотя Л., например, уточняет, что два этих события разделяло "

" (НПЛ старшего и младшего изводов / Под ред. и с предисл. А.Н. Насонова. М.; Л., 1950. С. 23, 24, 207, 209; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 304- 305; Т. 2. Стб. 301). Вероятно дублировкой одного и того же события являются подробный рассказ всех летописей о Полоцком походе в 6635 г. (по эре в 5509 лет) и краткое сообщение о заточении Мстиславом полоцких князей в 6637 г. (по эре в 5511 лет) (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 297-299, 301; Т. 2. Стб. 292-293).

" (НПЛ старшего и младшего изводов / Под ред. и с предисл. А.Н. Насонова. М.; Л., 1950. С. 23, 24, 207, 209; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 304- 305; Т. 2. Стб. 301). Вероятно дублировкой одного и того же события являются подробный рассказ всех летописей о Полоцком походе в 6635 г. (по эре в 5509 лет) и краткое сообщение о заточении Мстиславом полоцких князей в 6637 г. (по эре в 5511 лет) (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 297-299, 301; Т. 2. Стб. 292-293). 30. О постмартовском счете, применявшемся в XII в. в Киево-Печерском монатыре, см.: Цыб С.В. О хронологических показаниях летописной статьи 6620 г. Ипатьевского списка // ПХАИ. Барнаул, 1991. С. 148-162; он же. Древнерусское времяисчисление: С. 79- 81.

31. ПСРЛ. Т. 1. Стб. 296; Т. 2. Стб. 290. Отметим, что в Л. и Р. статья 6634 г. имеет очевидные сентябрьские границы (4.10, 9.03, 11.06, 1.08), а известие о землетрясении выглядит более первичным в сравнении с Ип., так как содержит даже указание на час происшествия.

32. Совсем не случайно вместе с правильными ультрамартовскими датами (15.04.6641 г., пятница; 17.04.6641 г., неделя; 4.04.6647 г., понедельник) здесь есть и ошибочные: дату 24.02.6647 г., среда составитель Ип. без изменений переписал из источника, сохранив ее архаичный вид (см. прим. 11), но суздальские летописи приспособили ее для 6646-го ультрамартовского года - 22.04; в дате смерти Всеволода (11.02.6646 г., четверг Масленной недели) ошибка показывает, что "ультрамартовский" редактор ошибочно включил в расчет день 29.02.

33. ПСРЛ. Т. 1. Стб. 299, прим. 11; Т.2. Стб. 293.

34. В этом счете после Пятидесятницы седмицы отсчитывались не с понедельника, как в современном пасхальном году, а с воскресенья. См. подробней: Цыб С.В. Древнерусское времяисчисление: С. 76.

35. Погодин М.П. Указ. соч. С. 135-137; Святский Д.О. Астрономические явления в русских летописях с научно- критической точки зрения // Известия Отделения русск. языка и словесн. Императорск. Акад. наук. Т. XX, кн. 1. 1915. С. 87-208; Кн. 2. С. 197-288.

36. ПСРЛ. Т. 2. Стб. 300.

37. Таким образом, нам удалось несомненно установить применение в древнерусском времяисчислении XII в. неизвестной пока еще эры летосчисления в 5511 лет, соединенной с сентябрьским календарным стилем. Раньше уже отмечалось ее фрагментарное проявление в нескольких поздних списках "Повести временных лет" (Шахматов А.А. Общерусские летописные своды XIV и XV веков // ЖМНП. Ч. CCCXXXI (сентябрь). 1900. С. 138-139).