Становление и развитие геополитики как науки

| Вид материала | Учебное пособие |

- Дисциплина: «геополитика» Курсовая работа, 24.88kb.

- Лекции по курсу «Геополитика» (основное содержание), 56.79kb.

- Вопросы к кандидатскому экзамену по «Истории и философии науки», 43.27kb.

- Тематика курсовых работ методологические проблемы конституционно-правовой науки, 28.36kb.

- 1. Становление и развитие политической науки, 21.92kb.

- Понятие геополитики как науки, 502.81kb.

- Становление и развитие конституционного права России как отраслевой юридической науки, 406.64kb.

- М. А. Мунтян геополитика и геополитическое мышление (история и современность) I классическая, 2451.45kb.

- Общие основы педагогики Конспект лекций лекция № Педагогика как наука, ее объект Этапы, 1750.98kb.

- А именно историческое становление и развитие, анализ и правовые аспекты развития электронной, 164.22kb.

Власть на континенте, считал он, надо передать особой структуре, объединяющей лидеров всех «атлантических» государств. Первую скрипку в ней будет, безусловно, будет играть Америка. Спайкмен детально проработал тактику «анаконды», предусматривающую удушение афро-азиатских и арабских стран, включая Индокитай. Он был сторонником применения в международных отношениях военной силы, которая, по его мнению, есть необходимая составная часть всякого политического порядка.

Картографическое приложение

Стратегия «анаконды». Заштрихованы страны,

находящиеся под контролем атлантизма. Стрелки — векторы геополитического давления на евразийский материк.

1.2.7. Идея «континентального блока»Карла Хаусхофера.

Крупный немецкий ученый К. Хаусхофер (1869-1946) был военным, дипломатом, доктором Мюнхенского университета. С 1924 г. издавал геополитический журнал, где публиковал свои работы.

- Исходя из закона планетарного дуализма (море против суши), он создал свою доктрину, суть которой сводилась к организации континентального блока «Берлин - Москва – Токио».

В своей книге «Силовая геополитика», вышедшей в Берлине в 1941 г. исследователь выдвинул гипотезу о том, что упадок Великобритании создал благоприятные предпосылки для складывания новой мировой системы, базирующейся на так называемых панидеях (общностях): Пан-Америка во главе с США, Великая Восточная Азия, руководимая Японией и Пан-Европа под немецким влиянием.

Хаусхофер, вслед за Бисмарком, видел в союзе Германии с Россией и Японией достойный ответ на стратегию морских держав. По этому поводу он писал: «нас обвиняют в том, что мы проводим в жизнь план по натравливанию цветных народов на их «законных» господ (англичан)... Мы же, на самом деле, пропагандируем во всем мире идею того, что только прочная связь государств по оси Германия - Россия - Япония позволит нам подняться и стать неуязвимыми перед «методами анаконды» англо-саксонского мира... Только идея Евразии даст нам возможность для долговременного расширения нашего жизненного пространства.

Хаусхофер указал на опасность усиления геополитической экспансии США по линии Запад-Восток, и заявил, что она может привести к порабощению всей планеты Соединенными Штатами.

- Немецкий исследователь считал, что будущая картина мира сложится в результате борьбы двух взаимоисключающих тенденций: англо-американского продвижения вдоль параллелей и восточно-азиатского натиска по меридианам.

Однако при любом исходе США будут защищены осколками английской колониальной империи и всегда смогут опереться на Латинскую Америку, находящуюся всецело под их контролем.

Современность.

Во второй половине ХХ в. начало шириться движение за создание единой Европы. Но виделась она политикам по-разному. Так, Ш. де Голль (президент Франции в 1959-1968 гг.), прекратив членство своей страны в НАТО, где абсолютно доминировали США, выработал собственную стратегию «обороны по всем азимутам». Он укрепил связи с СССР, усилил франко-германское сотрудничество и в перспективе планировал создать «Европу от Атлантики до Урала». Это образование виделось де Голлю как вполне суверенное и самодостаточное. Руководство СССР по идеологическим причинам относилось с недоверием к подобным проектам, что в конце концов предопределило для нашей страны роль европейского изгоя.

Между тем, шестидесятые годы положили начало созданию франко-западногерманского политического, экономического и финансового союза, ставшего ядром объединительных тенденций в Европе. Этот процесс не мог не найти отражения в общественном сознании.

Французский ученый Ив Лакост разработал концепцию «регионализма». В отличие от признанных корифеев - Ратцеля, Челлена, Макиндера и проч., он не придавал особого значения глобальному дуализму суши и моря, а пытался приспособить геополитику для изучения межгосударственных и межэтнических конфликтов, демографических процессов, а также политических предпочтений электората, влияющих на исход выборов.

В целом, современная геополитическая мысль Запада развивается по следующим направлениям: атлантизм, мондиализм, идеология «новых правых», прикладная геополитика.

1.2.8. Атлантизм

Ученик и последователь Н.Спайкмена политолог Д.Мэйниг в работе «Heartland и Rimland в евразийской истории» выделил три группировки стран в зависимости от их функционально-культурной предрасположенности. В первую вошли Китай, Монголия, Северный Вьетнам, Бангладеш, Афганистан, Восточная Европа, Прибалтика и Карелия - пространства, органически тяготеющие к Heartland. Вторая объединила такие «геополитически нейтральные» государства, как Южная Корея, Бирма, Индия, Ирак, Сирия, Югославия. Западную Европу, Грецию, Турцию, Иран, Пакистан и Таиланд Д. Мэйниг отнес к третьей группе, склонной к талассократии.

- Фундаментом этой умозрительной конструкции служил постулат, согласно которому главную роль в прогрессе человечества играли и играют прибрежные районы, посылающие цивилизационные импульсы вглубь континента. Степень их интенсивности может быть различна. «Талассократически ориентированные» секторы обладают более высокой материальной культурой и им принадлежит историческая инициатива.

Американец С.Коэн ввел в научный оборот понятие «дисконтинуальный пояс», под которым подразумевал береговые зоны с неопределенным статусом. Известный ученый и политик Г.Киссинджер считал, что политическая стратегия США состоит в том, чтобы объединить аморфные «дисконтинуальные пояса» в одно целое, что позволит доминировать над СССР. Предполагалось действовать методом «кнута и пряника»: в непокорном Вьетнаме развязать войну, огромному Китаю предложить сотрудничество, поддерживать националистов на Украине и в Прибалтике и т. п. Эти идеи тесно увязывались с доктриной ядерного сдерживания НАТО. Ракеты и базы стратегических бомбардировщиков в первую очередь размещались в геополитически важных регионах.

- Атлантизм, оставаясь в своей основе «идеологией моря», оперативно применял новые достижения научно-технической революции в военном деле. Достигнутый СССР примерный паритет с США в атомном оружии и средствах его доставки поколебал традиционную уверенность этой океанической державы в своей безопасности. Потребовались прорывы в иные сферы (космическую и информационную), чтобы обеспечить себе превосходство над потенциальным противником. Американские ученые заговорили об аэрократии и эфирократии, как основных факторах могущества.

Советские геополитики не обратили на этот момент должного внимания, к тому же стагнирующая экономика не позволяла создать соответствующую инфраструктуру в околоземном пространстве.

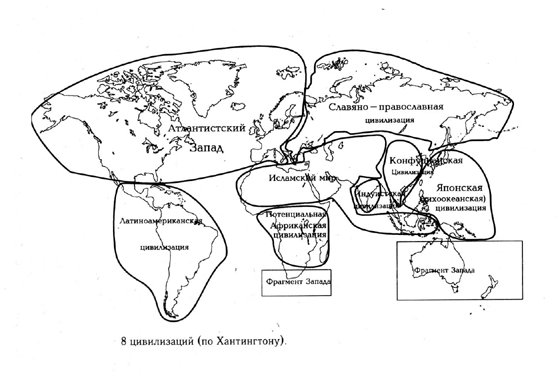

В 1990-х гг. в недрах западной геополитической мысли рождается «неоатлантизм» Самуила Хантингтона (р. 1927). Будучи директором Института стратегических исследований при Гарвардском университете, он, в статье «Столкновение цивилизаций», изложил собственный взгляд на проблему дальнейших взаимоотношений Моря и Суши. В ней ученый утверждал, что политическая победа атлантистов над евразийцами не решает цивилизационных противоречий между ними. Западным ценностям – рыночным отношениям, либеральной демократии, индивидуализму, защите прав человека, по прежнему противостоят восточные идеалы - коллективизм, традиционализм, соборность, патернализм.

- Хантингтон уверен, что западная культура в ближайшее время столкнется с возрастающим сопротивлением ислама и православия, синтоизма и буддизма, конфуцианства и индуизма, которые воплощают в себе инстинкт самосохранения народов, исповедующих эти религии.

Противостояние возникнет вновь. Следовательно, надо заранее готовиться к нему и не допускать соединения альтернативных геополитических центров в единый союз. Для этого необходима интеграция США с теми странами Европы, которые к этому стремятся, независимо от их конфессиональной принадлежности. Кроме того, надо остановить распространение фундаментализма и, используя межэтнические конфликты на материке, выступить в роли арбитров.

Картографическое приложение

1.2.9. Мондиализм

Под мондиализмом, как мировоззрением (от французского «monde», т.е. «мир»), принято понимать грядущее всеединство человеческого рода под эгидой США. Одним из крупных теоретиков этого течения по праву считается 3. Бжезинский (род. в 1928 г.).

Притязания американцев на исключительность имеют давнюю историю, берущую свое начало с первых поселенцев - пуритан, прибывших на континент еще в XVII в. Здесь они попытались реализовать библейскую заповедь «града на холме», где все поселенцы равны и свободны. Свою задачу они видели в распространении своего видения принципов либерализма и демократии на весь остальной мир.

- Уже в середине XIX в. некоторые лидеры США утверждали, что в ближайшем будущем их страна станет ядром, вокруг которого все нации объединятся в единый конгломерат.

Философ Дж. Фиске в 1895 г. провозгласил, что скоро народы мира превратятся в англосаксонцев по языку, религии, политическим обычаям и крови. Эта идея легла в основу внешнеполитической «доктрины Монро», озвученной президентом США Дж. Монро в послании Конгрессу в 1823 г. Позже, в 1941 г., политолог Г. Льюис заявил, что XX столетие должно стать «веком Америки», граждане которой обязаны взять на себя «бремя белого человека» по распространению культуры, прогресса и цивилизации. Эти настроения еще больше усилились после разгрома антифашисткой коалицией нацистской Германии и милитаристской Японии в 1945 г.

Убеждение в священной миссии США управлять миром и спасти «больное человечество» от грозящих ему опасностей со стороны «империй зла» разделяли многие высокопоставленные руководители Белого дома, начиная от генерала Д. Эйзенхауэра (1950-е гг.) и заканчивая представителями нынешней администрации. Мондиалистские идеи высказывали многие политические деятели Старого Света, которым «план Маршалла» (финансовая помощь разбогатевшей на военных поставках Америки пострадавшим от разрушений странам Западной Европы) позволил быстро восстановить национальное хозяйство в послевоенный период. В самих же США мондиализм был возведен в ранг стратегической государственной концепции. Для ее реализации создавались исследовательские центры, параллельные властные структуры и международные организации, такие как ООН, ЮНЕСКО и др. с многочисленными комитетами и комиссиями. Под американской опекой находится влиятельный «Бильдербергский клуб» миллиардеров1, сосредоточивший в своих руках ключевые функции долгосрочного экономического планирования в «Общем рынке».

Переход к единой мировой системе предполагал несколько вариантов (моделей). В 1960-е гг., когда Советский Союз был еще силен, наиболее вероятной казалась конвергенция (слияние, сближение капитализма и социализма). Эту теорию выдвинул американский социолог русского происхождения Питирим Сорокин (1889 — 1968), эмигрировавший из России в годы гражданской войны.

- По мысли П. Сорокина, новая цивилизация должна вобрать в себя лучшие черты обоих обществ и преодолеть извечный антагонизм атлантизма и континентализма. В Мировое Правительство будущей синтетической цивилизации могли бы войти и Вашингтон, и Москва. Реальную возможность осуществления подобного сценария ученый связывал с переходом к информационным технологиям управления.

Политический крах СССР, самороспуск Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) и Варшавского блока сделал данную схему неактуальной.

Новая версия мондиализма воплотилась в статье политолога Френсиса Фукуямы «Конец истории», увидевшей свет в начале 1990-х гг.

- В ней проводится мысль о закате «эпохи главенства Силы», «мракобесия», «неэффективных социумов» и торжестве Разума, отождествляемого Фукуямой с западной цивилизацией, рыночной экономикой и либерально-демократическими ценностями. В основе этого сочинения лежит тезис немецкого социолога Макса Вебера (1864-1920) о том, что история долгое время развивалась за счет нерациональных факторов (например, стремления людей к социальной справедливости, любви, гармонии с природой и т.д.), а рациональность (или безубыточность, прибыльность) становится превалирующей только на этапе капиталистического способа производства.

Распад СССР трактуется Фукуямой как крах последнего оплота «иррационализма». Именно с этого момента «кончается история» и начинается новое существование человечества — планетарное, в котором будут только Рынок и Демократия. Все регионы Земного шара начнут перестраиваться, ориентируясь на мощные экономические центры: Америку, Объединенную Европу, Юго-Восточную Азию. Ну а поскольку все они однотипны, то между ними не может возникнуть каких-либо серьезных противоречий. В итоге геополитические факторы перестанут оказывать существенное влияние на международные отношения1.

Таким образом, мондиализм есть не что иное, как идеология нивелирования многоцветья народов и культур в единое, унифицированное технотронное общество, в котором не будет места духовности, а практицизм, расчетливость, авантюризм и индивидуализм станут самодовлеющими принципами бытия.

1.2.10. Геополитические подходы «новых правых»

Движение «новых правых» возникло во Франции в конце 60-х годов XX в. Его идеологом и вдохновителем стал философ Ален де Бенуа, политическое кредо которого представляло собой причудливую смесь из социалистических и буржуазно-демократических идей, германо- и славянофильства с выраженной претензией на модернизм. «Новые правые» строго придерживались принципа континентализма. Будущее, считали они, принадлежит «Большим Материковым Пространствам», на которых должна быть создана «Федеральная Империя», где каждый этнос, подчиняясь союзному правительству, сохранял бы свою самобытную культуру.

- По мнению Бенуа, европейцы произошли от древних ариев, выходцев из Индии. Общее прошлое, а также близость экономических и политических интересов в настоящем, объективно предопределили единую историческую судьбу населяющих Европу народов. Поэтому, выход из НАТО, нейтралитет в борьбе сверхдержав, создание собственных ядерных сил есть безусловные внешнеполитические приоритеты, которые необходимо соблюдать во имя мира и прогресса.

Такой курс проводил до конца 1960-х гг. президент Франции и ее национальный герой генерал де Голль, пользовавшийся и в своей стране, и за рубежом огромной поддержкой и уважением.

«Новые правые» проявляли пристальное внимание к СССР. В Союзе государств «от Атлантики до Урала» они видели инструмент противостояния мондиализму. После падения кабинета де Голля пришедшая к власти проамериканская группировка отвергла позитивные интеллектуальные наработки предшественников.

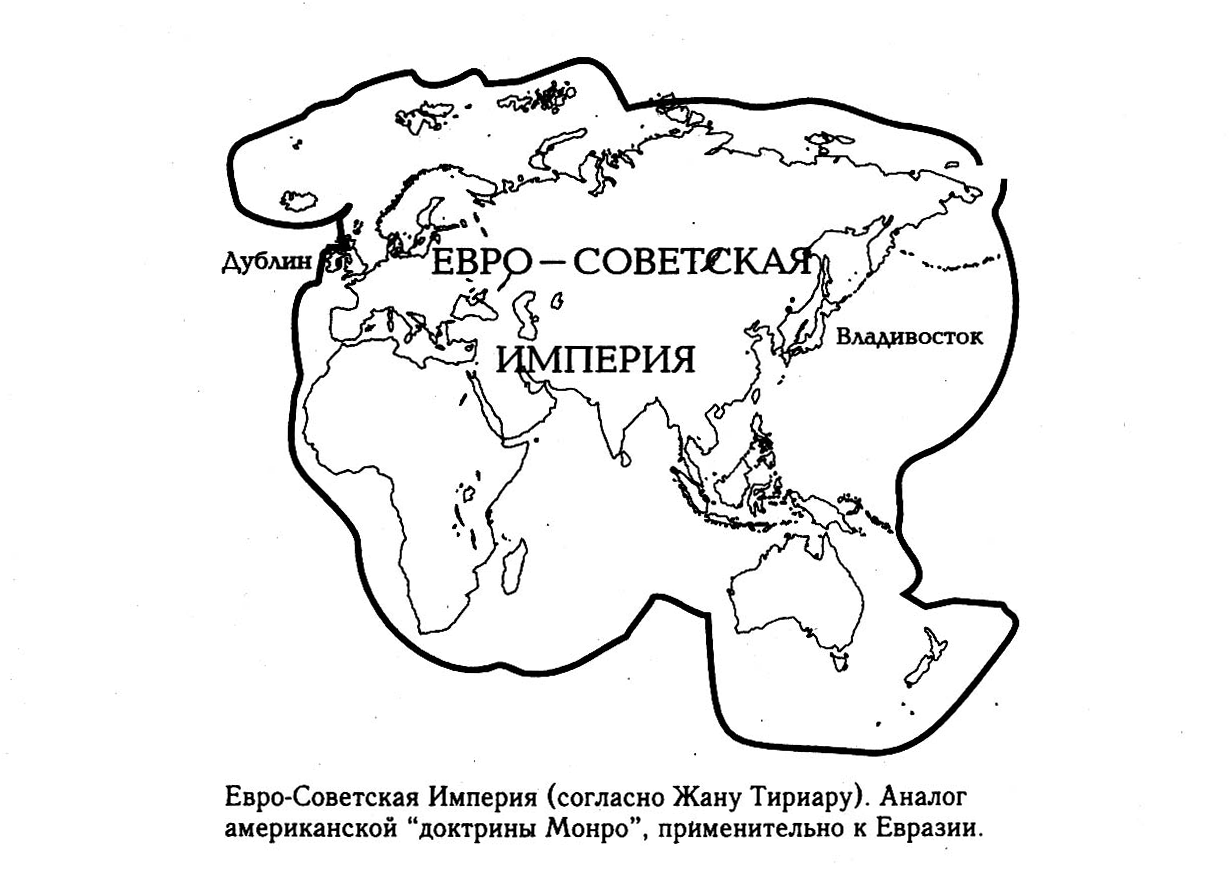

Вплотную к «новым правым» примыкал бельгиец Жан Тириар, объявивший себя учеником Хаусхофера и европейским «национал-большевиком».

- Он предлагал создать «Евросоветскую империю от Владивостока до Дублина», представлявшуюся ему в виде нейтрального, унифицированного, государства-нации, и предупреждал, что только такой путь позволит сохранить существующие европейские и азиатские геополитические структуры. В случае отказа Советского Союза принять этот план, Тириар предрекал ему скорый крах из-за разрушительного воздействия Запада и внутренней измены.

Любопытно, что пророчество было высказано почти за пятнадцать лет до Беловежской встречи.

Картографическое приложение

Своеобразную геополитическую концепцию разработал австрийский генерал Йордис фон Лохаузен. В книге «Мужество властвовать. Мысли о континентах» (1978) он утверждал, что глобальные социально-политические, экономические и культурные процессы могут быть верно поняты, только с учетом их возможных перспектив. Фундаментальные природные и этно-культурные эпохи, по его мнению, исчисляются тысячелетиями. Эту позицию Лохаузен противопоставил сиюминутной выгоде и исторической «близорукости» политиков утилитарного толка.

- Генерал полагал, что могущество государства есть сила, умноженная на местоположение, которое одно только дает простор для полной реализации внутреннего потенциала, заложенного в народе и обществе. Лохаузен воспринимал Европу как континентальное образование, временно оказавшееся под влиянием талассократических режимов. Для того чтобы изменить этот противоестественный порядок, ей надо получить необходимый пространственный континуум, т.е. объединить отдельные части Германии: ФРГ, ГДР и Пруссию. Последнюю он считал евразийским сердцем всех немецких земель. Лохаузен предлагал провозгласить столицей будущего государства Кенигсберг, а не Берлин, что якобы сделает неизбежным антиатлантический альянс Германии с Россией. В одиночку ни одна из этих стран не сможет устоять против англосаксонской морской цивилизации по причине «геополитической незавершенности своих структур». Местоположение Соединенных Штатов значительно выгоднее, а потому они со временем опередят СССР.

С позиций сегодняшнего дня подобные проекты кажутся почти фантастикой, но неизвестно, как бы развивались события (наверное, в более благоприятном для России ключе), если бы сценарий объединения Германии писали компетентные российские политики, а не временщики, волею обстоятельств наделенные властными полномочиями.

1.2.11. Прикладная геополитика

Эта оригинальная научная школа пережила второе рождение в 1970-е гг. Ее основатель – журналист Ив Лакост взял на вооружение принципы «электоральной геополитики» Андре Зигфрида, который в начале XX в. опубликовал специальную методику определения зависимости политических симпатий и антипатий населения от места проживания.

- Исследователь писал, что каждая партия имеет свой ареал сторонников, а политический климат поддается изучению так же, как и климат природный. Он настаивал на существовании тесной, географически детерминированной связи между общественным мнением и спецификой регионов. За калейдоскопом политиков и выборных технологий таятся некие константы, отражающие региональный темперамент.

Конечно, не роза ветров, равнинный или гористый характер местности определяет решение человека за кого ему проголосовать. Но несомненно, что особенности менталитета, скорость протекания психических процессов, доминирующий эмоциональный настрой, профессия и даже диалект жителей конкретной области учитываются и используются имиджмейкерами для придания и выступлениям, и облику своего кандидата образа «харизматической личности», прекрасно вписывающейся в любую среду. По существу, «электоральная геополитика» - это не что иное, как социологические методы изучения предпочтений провинциальных избирателей.

Вопросы для повторения

1. Как вы думаете, верно ли утверждение Ф.Ратцеля, о том, что климат оказывает решающее воздействие на характер, способности и образ жизни человека?

2. Какие аргументы можно привести в пользу тезиса Р.Челлена о пространственном росте государства как его главной задаче? В чем заключается цель подобной экспансии?

3. Что такое «Heartland» и почему, по мнению Х.Макиндера, обладание им означает контроль над миром?

4. Докажите (или опровергните) концепцию А.Мэхена, согласно которой морское могущество предопределяет благосостояние страны.

5. Как вы понимаете термин «поссибилизм»?

6. Что общего между теориями Х.Макиндера и Н.Спайкмена?

7. Почему К.Хаусхофер предлагал континентальным государствам объединиться в военно-

политический блок? Назовите эти государства.

8. Раскройте содержание понятий «аэрократия» и «эфирократия». Почему они были сформулированы в рамках «атлантизма», а не «континентализма»?

9. Что такое «мондиализм»?

10. Согласны ли вы с утверждением Хантингтона о том, что будущее человечества зависит от исхода борьбы между цивилизациями, а не различными государствами и социальными группами?

11. Почему американцы считают себя мессианской нацией, призванной улучшить мир в соответствии с их представлениями? Оправданы ли эти претензии?

12. Чем теория конвергенции отличается от теории глобализации?

13. Исходя из основных положений Ф. Фукуямы, попытайтесь обосновать собственные критерии «Конца истории».

14. Почему «новые правые» относились с симпатией к СССР и призывали его объединиться с Европой?

15. Как вы думаете, возможна ли сейчас «Евророссийская империя от Владивостока до Дублина»?

16. На чем строила свои выводы и рекомендации «прикладная геополитика»?

Глава 3. Российская геополитика.

1.3.1 Геополитические идеи в дореволюционной России

Элементы геополитического мышления и поведения можно встретить уже среди князей и правителей Древней Руси, которая вплоть до XIII в. была европейским государством. Викинги называли ее Гардарикой – страной городов. Возникнув на торговом пути «из варяг в греки» и поставив под полный контроль связи скандинавских купцов с Византией, Киевская Русь быстро превратилась в богатейшую и передовую в во всех отношениях державу своего времени. С великокняжеским домом почитали за честь породниться лучшие династии Европы. Так, дочь Ярослава Мудрого Анна вышла замуж за французского принца и стала впоследствии королевой Франции, а Владимир Мономах был женат на дочери английского государя.

Однако, принятый порядок престолонаследия (не от отца к сыну, а к старшему в роду и, как правило, брату) не создавал заинтересованности в процветании «своего» княжества. Вот как описывал это историк С.Соловьев:

- «Какая надобность князю Новгорода-Северского заботиться о волости, когда он знал, что по смерти дяди перейдет в Чернигов и прежнюю волость должен будет уступить двоюродному брату? Но и в Чернигове долго не останется, умрет князем Киевским, а сына своего оставит в Турове, на Волыни или в Новгороде Великом. Дружина для князя была важнее земли: с ней он собирал дань, не заботясь о продуктивности угодий».

С закреплением на Любечском съезде (1097) вотчин в пожизненное и наследуемое владение, центробежные тенденции постепенно набирают силу. К тому же, захват крестоносцами в 1204 г. Константинополя и провозглашение ими Латинской империи круто изменили маршрут товаропотоков. Теперь он пролег западнее, в обход восточнославянских земель. Русь лишилась крупного источника доходов. Экономический и политический стержень, поддерживающий единство страны, оказался разрушен и она распалась на уделы.

XIII-XIV вв. отечественной истории можно охарактеризовать как эпоху выпадения Руси из Европы в Азию. Воспользовавшись слабостью русских, усилили натиск на их земли: с запада - рыцарские ордена и Великая Литва, с востока – монголо-татары. Последние, разгромив по одиночке княжеские отряды, обложили побежденных данью, которую затем взимали четыре столетия.

- Но религиозная терпимость Золотой Орды и отсутствие оккупационной администрации давали иллюзию независимости, тогда как окатоличивание и геноцид со стороны европейских соседей вызвали ожесточенное и, в целом, успешное сопротивление (Битвы на реке Неве и Чудском озере). В это время открытое для набегов кочевников Поднепровье (Киев) приходит в упадок, а защищенное лесами и морозами Владимирское княжество (Москва) постепенно возвышается.

В 1453 г. после окончательного краха Византии из-за нашествия турок-османов начался период осознания русским народом его роли защитника Православия и наследника византийской культуры. Псковский старец-монах Елизарова монастыря Филофей провозгласил Русь третьим Римом:

- «Все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя согласно пророческим книгам, и это — российское царство: ибо два Рима (собственно Рим и Константинополь) пали, а третий (Москва) стоит. А четвертому не бывать».

В 1439-1440 гг. Православная церковь отвергла Флорентийскую унию всех христианских церквей, усмотрев в этом усиление позиций папства и католичества.

Между тем, в XVI в. началась русская колонизация Сибири. Отправившихся туда воевод и детей боярских наделяли большими поместьями. К ним в поисках лучшей доли потянулись толпы полусвободных и малоземельных крестьян. Чтобы предотвратить обезлюдение центральных районов царь Иван Грозный отменил Юрьев день и ввел крепостничество.

- Занятая восточными делами, Россия потеряла инициативу на западе. Турция полностью овладела Черным морем, Швеция – Балтийским. Новый, Третий Рим остался без морей, что повлекло за собой вынужденную самоизоляцию страны. Прорубить «окно в Европу» удалось Петру I лишь в начале XVIII в. Враждебный Балто-Понтийский вал был преодолен.

Европейские народы приняли Россию настороженно. Страх перед ее военной мощью усилил реакцию отторжения. Освободительницу в ней видели только христиане Балкан и Кавказа. Следствием кардинального поворота во внешней политике страны стали церковный раскол, бунты против обременительных налогов, противостояние и интриги немецкой и русской партий при дворе. К слову, обозначившийся тогда конфликт западников и славянофилов в той или иной форме продолжается до сих пор.

Неблагоприятный исход Крымской войны, а также прямая поддержка Турции со стороны Англии и Франции, укрепили идеологические позиции славянофилов, выдвинувших лозунг «панславизма». Его автором принято считать писателя и историка Н.Я. Данилевского.

- Он утверждал, что славянство – это особый культурно-исторический тип, который не развернул еще своих творческих потенций, но за которым великое будущее. В понимании Данилевского Европа «гниет», «больна» и потому нельзя связывать с ней судьбу человечества. Вообще же, прогресс надо воспринимать не как одномерное и прямолинейное движение, а как многовариантный и изменчивый процесс. Место эгоистического моноцентризма европейской цивилизации должна занять теория полицентризма самоценных культур.

Писатель придерживался взгляда, что политические интересы России и Европы не только не совпадают, но по своей сути противоположны и в данном аспекте Россия выступает антиподом Европы. Одним из постоянных факторов борьбы является вопрос об обладании Царьградом. Только разрушение оттоманского могущества и даже самой Турции даст России исторический шанс оседлать этот «перекресток всемирных путей».

Еще большим радикализмом отличались воззрения литератора и социолога К.Н.Леонтьева (1831-1891), считавшего идею панславизма слишком мелкой для «всеобщего духа российской государственности».

- «Всегдашняя опасность для России – на Западе, утверждал он. Не естественно ли ей искать и готовить себе союзника на Востоке? Если этим союзником захочет быть и мусульманство – тем лучше».

Будучи приверженцем имперской экспансии, Леонтьев отстаивал план образования Великого восточного монархически-православного союза, полагая, что самобытную цивилизацию составляет не славянский мир как таковой, а Русское государство со своими азиатскими владениями. Таким образом, рассуждения Н.Я.Данилевского и К.Н.Леонтьева сводились к апологии особой миссии России в Европе и в мире.

Что же касается отечественной геополитической науки в строгом смысле этого слова, то ее родоначальниками являются Д.А. Милютин (1816 - 1912), А. Вандам и В.П. Семенов-Тян-Шанский, сын знаменитого путешественника и демографа П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Генерал-фельдмаршал Д.А. Милютин написал много трудов, но наиболее важным считается «Критическое исследование значения военной географии и военной статистики», опубликованное в 1846 г. Наполеоновские войны, c их огромным пространственным размахом дали толчок к осмыслению роли географического и демографического факторов в военных операциях.

- Став в 1860 г. заместителем военного министра, Д.А.Милютин первым четко определил геополитические интересы Российского государства. Основным противником он назвал Британскую империю, но предпринимать активные действия против англичан считал преждевременным, так как страна еще не оправилась от поражения в Крымской войне 1853-1856 гг. По его мнению, для поддержания равновесия в Европе и на Ближнем Востоке необходимо было заключить немецко-русский военно-политический союз. Тем временем, Россия присоединила к своим владениям Туркестанский край. Фельдмаршал учитывал, что этот регион представляет собой выгодную позицию на подступах к Индии – форпосту британского могущества в Азии. Клубок противоречий существовал в отношениях с Турцией. По плану военного министра турок нужно было изгнать с Балканского полуострова, создать там конфедерацию под общим покровительством европейских стран и вернуть проливам – Дарданеллам и Босфору - нейтральный статус. Персия, Китай и США при таком раскладе оказывались «невольными» союзниками Российской империи.

Плоды этой взвешенной геополитики Россия пожала уже в 1877—1878 гг., когда русские войска в стремительной войне разбили турок, а английская эскадра могла решиться только на демонстративное маневрирование в Дарданеллах. Британию в тот момент больше беспокоили нацеленные на Индию казачьи полки, расквартированные в Мерве и Ташкенте. В итоге, к концу 1870-х гг. в Европе и на Балканах создалась совершенно иная, выгодная для России геостратегическая ситуация, что стало возможным в немалой степени благодаря умелому практическому применению знаний по военной географии русским офицером, ученым и государственным деятелем Д.А. Милютиным.

Если в ХIХ в. геополитическая тематика присутствовала в большинстве изданий лишь в качестве сюжета, то в начале 1900-х гг. стали выходить в свет работы, посвященные собственно геополитическим проблемам. К их числу можно отнести оригинальный труд А. Вандама «Наше положение». В нем он дал характеристику месторасположению России, которая сводилась к следующему:

- русский народ, несмотря на большие размеры занимаемой территории, находится в наименее благоприятных для жизни условиях. Зимние холода и свойственные северному климату распутицы в межсезонье, незнакомые жителям умеренного Запада, сильно осложняют его жизнедеятельность. Не имея выхода к незамерзающим морям, служащим естественным продолжением внутренних коммуникаций, он испытывает серьезные затруднения в вывозе за границу своих изделий, что тормозит развитие промышленности и внешней торговли и, таким образом, отнимает главнейший источник богатства.

Ученый отмечал инстинктивное стремление народных масс «к солнцу и теплой воде» столетиями определявшее внешнеполитический курс русского государства . Вандам полностью разделял точку зрения Д.А. Милютина о том, что главный противник России – это Англия, и борьба с ней формирует облик мира. Задача англосаксов на их пути к мировому господству - оттеснить русских вглубь Сибири с запада и востока, а из Азии – возможно дальше на север. Действенное средство против экспансии и «утонченного деспотизма Великобритании» исследователь видел в коалиции сухопутных держав: России, Франции и Германии.

Геополитические работы В.П. Семенова-Тян-Шанского считаются классическими. В его очерке политической географии «О могущественном территориальном владении применительно к России», вышедшем в 1915 г., рассмотрены проблемы прародины человечества, значение ледниковой эпохи и т.д.

- Автор выделил три средиземных моря на земле: Европейское, Китайское и Карибское, где природные условия максимально благоприятствовали зарождению древних цивилизаций. Грядущим господином мира будет либо тот, кто сможет захватить одновременно все три моря, либо триумвират наций - властителей этих морей. Кроме того, он различал три территориальные системы политического могущества - кольцеобразную, тяготеющую к замыканию внутреннего морского пространства через контроль над побережьем ( Рим, Венецианская республика, Швеция времен Карла XII, Наполеоновская империя, Третий Рейх, Североатлантический блок), континентальную (Россия, США), и клочкообразную или точечную (Испанская и Голландская империи, Великобритания).

Анализируя плюсы и минусы русской континентальной системы, Семенов Тян-Шанский отметил ее главный недостаток: растянутость территории, а также неравномерность освоения центра и периферии, которые больше напоминают метрополию и колонию, а не части унитарного государства.

- Как полагал ученый, целостность страны может быть сохранена, если население и хозяйственную инфраструктуру распределить по ее территории более или менее равномерно. Здесь возможны два варианта: 1) перенесение столицы в Екатеринбург; 2) создание в азиатских владениях четырех культурно-экономических анклавов (зон) ускоренного развития: Урала, Алтая, Забайкалья, Семиречья.

И в начале III тысячелетия эти предложения сохраняют актуальность, хотя за истекший период сделано было многое. Достаточно упомянуть Восточно-Сибирскую угольно-металлургическую базу, Братскую ГЭС, Новосибирский академический научный центр, Байкало-Амурскую магистраль и проч. Любые планы правительства по «реструктуризации» естественных монополий – РАО ЕЭС и железнодорожного ведомства, предусматривающие разделение их функций на производственную и коммерческую (проще говоря, работают одни, а деньги получают другие), объективно создают предпосылки для регионального сепаратизма.

В небольшой статье «Географические соображения о расселении человечества в Евразии и о прародине славян» (1916), В.П. Семенов-Тян-Шанский описывает два способа освоения географических пространств, называя их «завоевание» и «внедрение». Оба они направлялись в стороны наименьшего сопротивления. Если при завоевательном движении не слишком истощались внутренние силы народа-завоевателя, то образовывалось долговечное и сильное государство с последующим проникновением титульной нации на окраины. В противном случае государство быстро распадалось, оставляя лишь незначительный след в памяти аборигенов. Мирное и постепенное внедрение в форме многовековой земледельческой колонизации, по мнению ученого, самый надежный метод освоения отсталых территорий.

Идеи, высказанные Семеновым-Тян-Шанским в указанных двух работах, нашли свое завершение в фундаментальном труде «Район и страна», опубликованном в 1928 г.

Большой вклад в российскую геополитику внес философ И.А. Ильин (1882 – 1954). Его взгляды в чем-то перекликаются с «органической теорией» Рудольфа Челлена. Вслед за шведским исследователем, Ильин считал, что страна и ее население есть «живой организм» и Россия складывалась веками не как «механическая сумма территорий», а как «естественное единство», в котором решающую роль играла географическая среда. Вот что он писал:

- «С первых же веков своего существования русский народ оказался на отовсюду открытой и лишь условно делимой равнине. Ограждающих рубежей не было; был издревле великий «проходной двор», через который валили «переселяющиеся народы», — с востока и юго-востока на запад. Поэтому Россия была организмом, вечно вынужденным к самообороне».

И.А. Ильин понимал Россию как «географический организм больших рек и удаленных морей» и считал оправданной политику русских государей, нацеленную на выход к морским гаваням и речным низовьям. И поскольку страна представляет собой не случайное нагромождение земель и племен, а живой, исторически выросший и культурно значимый феномен, то она не подлежит произвольному расчленению.

- В статье «Что сулит миру расчленение России» (1950) он писал, что любые попытки осуществить это отзовутся всеобщим болезненным распадом, разложением и брожением, способным заразить «всю вселенную». Великий мыслитель предостерегал: распри и гражданские войны в России обязательно перерастут в столкновения мировых держав, которые станут преследовать свои интересы и делать ставки на вновь возникающие малые государства. Соперничая друг с другом и «добиваясь преобладания» в «опорных пунктах», они будут покушаться на прямое или скрытое «аннексирование» неустроенных и незащищенных новообразований.

Мыслитель предостерегал правящие круги Германии, Англии, США и Японии против самоубийственной политики развала России и превращения ее в вечный источник войн.