Сергей Михайлович Эйзенштейн

| Вид материала | Сказка |

Содержание105 “светлой памяти маркиза” 107 “светлой памяти маркиза” 109 “светлой памяти маркиза” 111 “светлой памяти маркиза” 113 “светлой памяти маркиза” |

- Черкашин Сергей Михайлович, действующий на основании Федерального закон, 15.74kb.

- Сергей слонимский. «Новое музыкальное творчество только начинается…» Сергей Михайлович,, 167.74kb.

- Яковлев Василий Иванович, Яковлева Галина Халимовна, Ярковский Сергей Игоревич. Отсутствовали:, 171.14kb.

- Доклад о состоянии с правами человека в Нижегородской области в 2006 году, 1096.08kb.

- Уважаемый Сергей Михайлович! Направляем Вам информацию по вопросу №8 для формирования, 75.38kb.

- Сергей Михайлович Физические эффекты импульсного сжатия конденсированных веществ, 223.82kb.

- Книга для родителей, 1402.64kb.

- Винарский Владимир Афанасьевич ассистент Шешко Сергей Михайлович Минск 2008 г. Оглавление, 156.88kb.

- Интеграция обж и экологии в физику, 78.36kb.

- Пантюк Ирина Викторовна Шешко Сергей Михайлович Минск 2006 г. Выпускная работа, 247.84kb.

стая “чисто художественная” потребность.

Часть из них умышленно “камуфлировалась” иносказанием.

И, наконец, часть из них “выбрасывалась” физически непос-

редственно.

“Lustbetontheit”* очень многих деталей тянется, конечно, от

самых первых постановочных опытов.

О “сублимационных” механизмах я знал достаточно подробно

по книгам, но как-то мало применял это к самонаблюдению.

Первым толчком к этому было резко неприязненное впечатле-

ние от первой картины Абрама Матвеевича Роома “Гонка за

самогонкой”.

Там была тошнотворно неприятная сцена: какие-то люмпены,

совершенно по-свински измазывая себя и друг друга, жрали

помидоры...

Это, конечно, одна из самых неаппетитных форм возвращения

себя в инфантильную ситуацию.

Дети при еде безбожно мажутся и на своей стадии развития

при этом очень... обаятельны...

________

* Чувственная окрашенность (нем.).

104 Мемуары

Сколько очаровательных крупных планов негритят, объедаю-

щихся арбузами, нам показывала на экране серия “Our gang”*.

Однако, выведенная за рамки отведенного ей возраста, эта

форма поведения, натуральная для детства, пересаженная во

взрослый возраст, действует крайне неприятно.

Один из самых традиционных шаблонов оформления этой тен-

денции, очень широко распространенной у многих и многих лю-

бителей фильмов, — это, конечно... сливочные торты, которые

запускают друг другу в лицо герои и участники классического

американского slapstick'a** старшего поколения (Бен Тюрпин,

ранний Чаплин, “Фатти” Арбэкль и т. д.).

Здесь дело спасает темп и параллельное “ведущее” впечатле-

ние: драка, комическая ситуация и т. д.

С Петром Леонидовичем Капицей мы познакомились впервые

в Кембридже.

Он был тогда членом Тринити-колледжа и ходил в черной мантии.

Он показывал мне свою лабораторию, где я ничего, конечно,

не понял, кроме двух вещей.

Во-первых, того, что там имелась электромашина, способная

осветить что-то вроде половины Лондона, и что вся эта энер-

гия была направлена на поле действия размером в несколько

миллиметров.

Машина эта имела, кажется, какое-то отношение к ранним опы-

там расщепления частиц материи.

Но не в машине дело и не в самой материи.

Дело в одном соображении о роли времени, которое мне разъ-

яснял Петр Леонидович.

А именно: о краткости времени! — как средстве уберечься от

действия неимоверной температуры, неизбежно сопутствую-

щей такому колоссальному приложению энергии.

Действие этой энергии включается на столь короткое мгнове-

ние, что может реализоваться только “основное” ее действие,

в котором заинтересован экспериментатор, а сопутствующие

явления — как, например, чудовищно высокая температура —

“не успевают” вступить в действие.

Я не уверен в том, что я точно передаю само описание, но са-

мый “принцип” был мною уловлен именно в таком виде, и его

не сумели вытеснить из памяти ни торжественность последо-

________

* “Haшia шайка” (англ.).

** Slapstick — кинокомедия затрещин (англ.).

105 “СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАРКИЗА”

вавшего за сим обеда “High table”* за одним столом с профес-

сурой и ректором, под высокими, уходящими во мрак сводами

готических нефов обеденного зала, ни латинские антифонно,

на два голоса, читавшиеся молитвы перед принятием пищи, ни

всякие прочие причуды и обаятельные детали моих трех дней в

обстановке колледжей Кембриджа.

Мне кажется, что правильность подобного же timing'a**, ко-

торый американские кинокомики в своем мастерстве считают

высшей формой добродетели, имеет место и здесь.

Этот антифон, общая обстановка и общая атмосфера всей сце-

ны остались тоже впечатлением достаточно сильным, чтобы

через очень много лет “всплыть” сперва на экране моих вос-

поминаний, а затем в экранных образах “Ивана Грозного”: в

антифонном чтении Псалтыря и донесений о боярской измене

сплетающимися голосами Пимена и Малюты в сцене Ивана

Грозного над гробом Анастасии.

Включение и выключение строя инфантильного переживания

через ассоциации, связанные с “оральной” зоной, так быстры

и мгновенны, что они не успевают “заболотиться” в тине пси-

хологического “застоя” и не дают восприятию “zu schwelgen”,

чем немцы очень хорошо обозначают комплекс всяческих эмо-

циональных ощущений, в которых проявляет себя всякое фи-

зиологическое смакование, вызывающее удовольствие.

Конечно, здесь дело в соблюдении “баланса”, и такая резкая

характеристика, конечно, уместна только для случаев полного

“порабощения” художника целиком единственным “закулис-

ным” мотивом.

Другая крайность — полное отсутствие, игнорирование или

“репрессия” в отношении всяких “закулисных” мотивов — не-

минуемо обрекает сцену, эпизод, деталь на стерильность: в них

будет отсутствовать необходимый градус авторского кипения.

Надо только суметь удержать его от перекипания — в этом слу-

чае неминуемо ошпаришься.

И, с другой стороны, — избегать чрезмерной близости к нулю.

Как мы видели, этот элемент совершенно необязательно огра-

ничивается образами узкочувственными, то есть окрашенны-

ми эротикой или инфантильностью, хотя бы и в любой степени

разбавленности.

______

* — “за почетным столом” (англ.).

** — расчета времени (англ.).

106 Мемуары

Слишком резко выраженная сцепленность с впечатлением, ста-

рающимся “отброситься” в то, что делает художник, — ver-

kampft ihn* — какого [бы] рода оно ни было.

И в результате художник непременно попадает в неорганичес-

кую стилизованность, то есть насильное распяливанье мате-

риала на чуждую колодку иного “истинного” мотива.

Я сам знаю на своем пути ряд таких неудач.

Цикл библейских ситуаций очень фундаментален, и в памяти

впечатлительных мальчиков, вынужденных в детстве изучать

Ветхий завет, они остаются очень отчетливыми образами.

Риторическая манера письма Ржешевского и ситуации “Бежи-

на луга”23 не могли не всколыхнуть всего пантеона подобных

образов и впечатлений.

Они устремились в картину таким интенсивным потоком, воз-

главляемым к тому же особенно меня тревожащей на протя-

жении всего моего opus'a темой “отца и сына”, что совершен-

но “смяли” объективную тематику борьбы за колхозный строй,

погрузив и тему, и сюжет, и стилистику вещи в лоно чисто субъ-

ективной “закулисной” тематики.

Фигуры и ситуации сейчас же “закостенели” в библейскую сти-

лизацию: по экрану задвигалось среднее между Авраамом и

Исааком и Рустемом и Зорабом, а рослый верзила, опрокиды-

вающий иконостас, стал перепевом атлетического слепца из

Газы24.

И социальная ценность фильма целиком захлестнулась в изви-

вах “личной” тематики и клубке впечатлений автора.

Такая же неудача постигла если не целое, то один из эпизодов

“Октября” несомненно.

Это — зверское избиение дамскими зонтиками молодого ра-

бочего в дни 3 — 5 июля 1917 года.

У меня в памяти очень остро остались детские впечатления о

Парижской коммуне. Великолепный альбом, в котором я впер-

вые увидел репродукции пленившего меня Домье и фотогра-

фии опрокинутой Вандомской колонны, попался мне в руки в

шкафах папенькиной библиотеки.

Мне до сих пор непонятно, как у папеньки, “без лести предан-

ного” вере, царю и отечеству, могло оказаться подобное “кра-

мольное” сочинение.

Но факт остается фактом.

________

* — одерживает над ним верх (нем.)

107 “СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАРКИЗА”

К Парижской коммуне (и в наиболее впечатляющей форме —

картинок, остро подчеркнутой карикатуры и портретов эпо-

хи) я приобщился очень рано. Мало того — это повело за со-

бою и очень раннее довольно подробное знакомство и с Вели-

кой французской революцией.

Я как сейчас помню себя в кремовом костюмчике с какими-то

нашивками — узорами серебристо-белого галуна и в белых ту-

фельках около елки, сияющей свечками и паутиной серебрис-

то-золотого “Engelshaar”*, — так назывались потоки узких

полосок золотой и серебряной фольги, спадавших с елки, пе-

ресекая гирлянды сверкающих бус или колец из золотой бума-

ги, опоясывающих елку по кругу.

Ножка елки, наглухо вбитая в большую белую обтесанную

крестовину, украшалась ватой, обсыпанной нафталином, [ко-

торая] и была обычно причиной очень частых пожаров.

Догорающие свечи очень охотно кувырком летели в вату, и пе-

ресохшая елка мгновенно становилась пылающим кустом “не-

опалимой купины”!

Вокруг елки — игрушки.

По-видимому, это сочельник.

Прежде чем ехать “на елку” в семью Венцелей, имевших моно-

полию на этот вечер, так как он совпадал с днем именин хозяй-

ки дома Евгении Модестовны, меня только что “впустили” в

столовую к подаркам.

Тут и какие-то маски.

И игрушечные солдаты.

И игрушечный цирк из клоуна, кресла и осла, так называемый

Humpty-Dumpty-circus**, отличавшийся тем, что у его артис-

тов сгибались все сочленения и они могли принимать любые

формы и комбинации движений.

Из года в год к первоначальному комплекту могли прикупать-

ся все новые и новые фигурки: шпрехшталмейстер, дрессиров-

щик во фраке, слон, лев, тигр, лошади.

Тут же непременно один из однотомников издательства Воль-

фа — Пушкин, Лермонтов или Гоголь.

Их тоже дарили из года в год, начиная, кажется, с Пушкина.

Помню, как много осложнений у меня было как-то на следую-

щее утро, когда я наткнулся на стихотворение “Под вечер осе-

________

* — “ангельского волоса” (нем.).

** — цирк Шалтая-Болтая (англ.).

108 Мемуары

ни ненастной...”, в котором я никак не мог понять, что такое

“плод любви несчастной”, который молодая женщина береж-

но несла в руках.

Но ни клоун, ни маски, ни какие-то пушки и сабли не могут

оторвать кудрявого мальчугана от двух французских томиков

в традиционных желтых обложках.

Томики эти — “Histoire de la Revolution Franchise”* сочинения

господина Mignet.

Вероятно, с этого вечера могучим образом призывы к револю-

ции, которые я тут же вычитал, навсегда врезались в память, —

le tocsin sonna**.

Через несколько лет на проглоченную мною историю наплыли

романизированные картины этой эпохи. В 1913 году журнал

“Природа и люди” стал еженедельно приносить подписчикам

томики Полного собрания сочинений Дюма — исторические

картины Минье расцвели фантастикой страниц “Анжа Питу”,

“Ожерелья королевы” и всей серией “Жозефа Бальзаме”.

Из эпизодов Коммуны запомнились особенно отчетливо со-

гретые симпатией Луиза Мишель и “петролезы”*** и страшные

эпизоды Версальского концлагеря, где дамы выкалывали зон-

тиками глаза плененным коммунарам.

Впрочем, для интереса к Великой французской революции были

и еще более ранние наводящие впечатления.

Лет восьми (в 1907 году) меня возили в Париж (после револю-

ции пятого года было слишком неспокойно выезжать на дачу!).

Париж я помню не очень подробно и по типично детским при-

знакам.

Темные обои и громадные пуховые подушки в отеле “Дю Эль-

дер” на Рю дю Эльдер!

Шахту лифта, вероятно первого, который я видел в жизни.

Могилу Наполеона.

“Пью-пью”**** в красных штанах в казарменных помещениях

вокруг.

Гадкое вкусовое ощущение горячего глинтвейна, которым мне

испортили впечатление от Булонского леса (я страдал дизен-

терией, и меня поили “в лечебном порядке”).

________

* “История французской революции” (франц.).

** — ударил набат (франц.).

*** Petroleuse — поджигательница (франц.).

*** * Pioupiou — пехотинец, солдатик (франц.).

109 “СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАРКИЗА”

Серые суконные платья и белые наколки девушек в любимом

папенькином ресторане.

фильмы Мельеса, о которых я пишу в другом месте.

Jardin des plantes*.

И черные коленкоровые рукавчатые фартучки-чехлы, которые

надевали на девочек, игравших в серсо в Тюильрийском саду.

Ужасную обиду за то, что мне не объяснили, что мы находим-

ся именно в Нотр-Дам, когда мы посещали этот собор, о кото-

ром я бредил по химерам, которых знал по фотографиям!

И, конечно, прежде всего, больше всего и сильнее всего — mu-

see Grevin.

Музей Гревен — это, конечно, ничем не превзойденное впечат-

ление.

Торжественный вынос папы на кресле под опахалами из стра-

усовых перьев, представленный десятками восковых, в рост че-

ловека, фигур, заполняющих центральный зал.

Садо-Якко в натуральную величину среди японских вееров и

бесчисленных маленьких “сцен”, расположенных по бокам.

Абд эль Керим, сдающийся французам — в другой25.

Темные переходы, в которых внезапно справа и слева из тем-

ноты появляется подземная арка, сквозь которую виден быт

ранних христианских катакомб.

Вот молятся.

Вот кого-то крестят, и серебристая вода стоит застывшей в

воздухе между рукой с чашей и головой новообращенного.

Вот лежат растерзанные под лапой льва около железной ре-

шетки.

Вдали — панорама цирка.

А на первом плане страшные римские воины хватают группу

христиан, сгрудившихся в ужасе вокруг старца-проповедника.

На ступеньках вверх вам встречается Демосфен с фонарем,

Демосфен, безуспешно ищущий человека26.

Вы подымаетесь выше и проходите через наполеоновскую эпо-

пею, представленную приемом в Мальмезоне.

Тут и Жозефина, и экзотичный Рустем, и сам Бонапарт, свер-

кающий мундиром и звездами, и блистательное парижское об-

щество.

У колонны, около шнура, отделяющего наполеоновский блеск

от будничной современности, стоит седой усатый француз,

________

* Ботанический сад (франц.).

110 Мемуары

крепко прижав маленькую черную собачку.

Господин не может оторваться от зрелища.

Вы проходите раз.

Проходите два.

Старик все глядит на то, как элегантным жестом Жозефина

протягивает кому-то золотую чашечку чаю.

Старик не сводит с нее глаз.

Но старик вовсе не фанатик славного века Наполеона.

Старик — один из восковых персонажей, для мистификации

разбросанных среди зрителей около “сцен” и по скамеечкам

музея.

Мой кузен Модест под предлогом проверки дергает за косу

живую французскую барышню...

Но самым сильным впечатлением остается раздел “террора”,

размещенный где-то над “катакомбами” первых христиан с яв-

ным желанием установить между ними “контекст”.

Удачнее контекст с катакомбами устанавливает... Билл Мол-

дин.

На одном из его чудных рисунков, посвященных американс-

ким “poilus”* на итальянском фронте во вторую мировую вой-

ну, он изображает двух солдат, безнадежно ищущих ночлега

среди римских отелей, целиком отданных под офицеров и ты-

ловые учреждения.

Рядом — местный житель.

“Не says we kin git a room in th'Catacombs. They use to keep Chris-

tians in'em” (p. 164. Bill Mauldin. “Up Front”)**.

В цикле “террора” и маленький злосчастный Луи Диссет у

пьяного сапожника.

И Мария Антуанетта в Консьержери.

И сам Луи Сэз в камере, куда за ним приходят патриоты.

И более ранняя сцена, когда “Австриячка”27 (1'Autrichienne —

“1'autre chienne”*** — одна из первых игр слов, которая мне

очень понравилась) падает в обморок, увидев за окном про-

цессию, несущую пику с головой принцессы де Ламбалль.

От судьбы отдельных персонажей революции, представленных

в музее Гревен, я перехожу к жизни масс на страницах Минье.

________

* — солдатам (франц.).

** “Он говорит, что мы можем получить комнату в катакомбах. Раньше

там держали христиан” (с. 164. Билл Молдин. “Там, на фронте”) (англ.).

*** Австриячка — “другая сучка” (франц.).

111 “СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАРКИЗА”

Но одновременно же и к гораздо большему: к первым пред-

ставлениям об исторических событиях, обусловленных соци-

альным бесправием и несправедливостью.

Пышные панье и гигантские белые парики, фигура Сансона и

камзолы аристократов, колоритность вязальщиц28 или Теру-

ань де Мерикур, и даже щелканье треугольного ножа гильоти-

ны, и даже зрительное впечатление от, вероятно, первой “двой-

ной экспозиции”, которую я тоже в незапамятные времена ви-

дел на экране — Калиостро, в графине воды показывающий

Марии Антуанетте ее восхождение на гильотину, — яркостью

впечатлений не могло “забить” образа социального ада пред-

революционной Франции XVIII века.

Из сцен Парижской коммуны особенно остро в памяти оста-

лись сцены, когда в концлагерях Версаля29 дамы выкалывали

пленным коммунарам глаза.

Образ этих зонтиков не давал мне покоя, пока я его “рассудку

вопреки” не “вкатил” в сцену избиения молодого рабочего в

июльские дни 1917 года.

Себя я избавил этим путем от назойливой картины, но совер-

шенно бесцельно загрузил свое “полотно” сценой, ни по ко-

лориту, ни по существу никак не подходившей к эпохе 1917 года!

Имей я несколько больше времени на монтаж, я бы, вероятно,

вырезал эту сцену, гораздо более уместную в “истории болез-

ни” автора, нежели в истории событий великой эпохи!

Впрочем... я думаю, что сами зонтики здесь были “вторичным”

образом.

До экзекуции на бедном парне... рвали рубашку.

После экзекуции на гранитных ступенях оставался полусвис-

ший в Неву, исколотый торс молодого человека.

И дамам, вооруженным зонтами, не так уж далеко до... Эйтель

Кинг с пулеметом, совершенно так же наклоненной над “муче-

ником”, хотя и с другой задачей для оружия, которое она дер-

жит в руках.

Пути, по которым происходит слияние образов, странны, не-

ожиданны и причудливы.

Однако...

Половинки разорванной рубашки парня на гранитных ступе-

нях около сфинксов Египетского моста в Петрограде 1917 года,

собираясь обратно воедино, возвращают нас к началу статьи —

к юноше, разрывающему свою рубашку в кадре 761-м в “По-

темкине”.

112 Мемуары

Что это не просто деталь, но “навязчивый мотив”, мы поста-

рались изложить со всей возможной убедительностью.

Сличив мгновенную “сублимированную” уместность его в не-

скольких клетках куска в “Потемкине” с “размазанным” эпи-

зодом в “Октябре”, мы получим еще одно подтверждение на

тему о том, как следует и как не следует обращаться с навязчи-

выми представлениями.

Неудача в “Октябре” здесь станет в ряд с эпизодом из “Гонки

за самогонкой”, а “взрывной” акцент в “Потемкине” может с

полным правом стать в ряд “очищенных” образов.

“Бесстыдно” выраженные до конца и вместе с тем взятые в

жестокую узду выразительных форм, к тому же вписанные в

острую ситуацию — где они работают на ситуацию, а не ситу-

ация на них\ — эти образы определили собою очень сильную и

удачную “пеонскую Голгофу” казни трех батраков в помещичь-

ем эпизоде в “Que viva Mexico!”

Систему пластических образов, в которых разрешалась эта

драма своеобразных “трех бронзовых отроков” среди полей

жестокого магея, очень хвалили, пользуя для этого имена Эль

Греко и Сурбарана.

Меня радовало не столько это, сколько то, что подчеркива-

лось не сходство, влияние или воссоздание, но “родственность”

по трагическому “духу”, которым проникнуты и образы, и сце-

на.

Но вот пример на достаточное — если, может быть, и не пол-

ное — фиаско из круга тех же образов.

Режиссура “застыдилась”.

Недосказала.

Недоговорила.

Недолепила систему живых тел для схожей сцены в первой се-

рии “Ивана Грозного”.

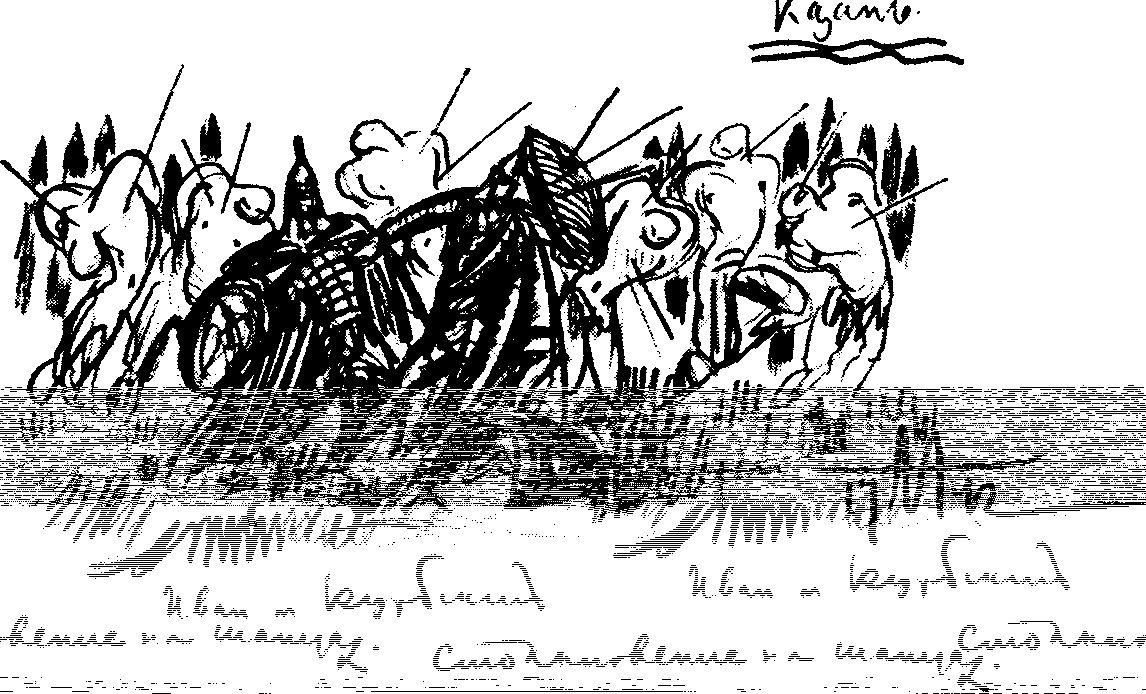

Осада Казани.

Курбский выводит пленных татар к передним тынам.

Полуобнаженные пленные прикручены канатами к столбам и

кольям.

“Кричи: Казань, сдавайся!” —

кричит им Курбский.

Татары молчат.

Железная перчатка бьет наотмашь.

Упорно молчат татары.

Но вот двое-трое сдаются.

113 “СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАРКИЗА”

Пронзительно и жалобно раздается их крик:

“Казань,сдавайся!”

“Лучше вам погибнуть от наших рук, чем от гяуров необрезан-

ных!” — кричит со стены казанской мулла.

И град стрел со свистом летит на пленников и гвоздит их к сте-

нам.

Под свист стрел влетает Грозный.

Он в черных латах и горит гневом.

На черных латах его — солнце.

На серебряных Курбского — месяц.

(Кому из зрителей придет в голову, что это намек на то, что

Курбский светит лишь отраженным светом

“Лютость бесцельная — глупость!” — кричит Грозный.

И в очень невразумительных фразах излагает лозунг о том, что

жестокость допустима, но только в условиях целесообразнос-

ти.

Такую мысль действительно высказывал Иван Васильевич.

Только делал он это в вовсе иной обстановке — в письме к им-

ператору Рудольфу и применительно к Варфоломеевской ночи,

которую он полагал нецелесообразной по такому незначитель-

ному поводу, как религиозные разногласия...

(Думаю, что Грозный видел более глубокие пружины этого “пе-

чального события” и, имея свои соображения на неодобритель-

ный отзыв, облек их в подобную формулу “веротерпимости”,

хотя в собственной своей политике “великий государь” сам

придерживался этого же принципа во всех тех случаях, когда

это способствовало укреплению его многонациональной, до-

статочно чресполосой и пестрой державы.)

Первая часть сцены имеется среди исторических преданий.

Мне она казалась очень благодарным фоном для резкого стол-

кновения характеров и “жестокости разумной” с “жесто-

костью, лишенной смысла”.

Обвинения Курбским Грозного в жестокости на страницах пе-

реписки и в его “Истории” с чисто человеческой стороны —

гнуснейшее ханжество.

В деяниях Грозного это было жестокой необходимостью жес-

токой поры, когда выковывалось единодержавие.

“Житие” же князя Курбского на Волыни открывает нам ис-

тинный облик этого “старателя милосердия” в тех случаях,

когда перед ним гарантия безнаказанности и безответствен-

ности.

114 Мемуары

Тогда биография князя Андрея украшается эпизодом с креди-

торами, засаженными князем в яму с пиявками, откуда подо-

спевшие королевские эмиссары сумели извлечь только сплош-

ную кровавую кашу.

Еще благодарнее рисовалась эта сцена чисто зрительно: