1. Понятие мирового хозяйства. Характерные черты мировой хозяйственной системы

| Вид материала | Вопросы для экзамена |

- Ответы для экзамена «мировая экономика» Вопрос №1. Понятие мировой экономики, механизм, 767.66kb.

- Ответы для экзамена «мировая экономика» Вопрос №1. Понятие мировой экономики, механизм, 1627.62kb.

- Вопросы к экзамену по курсу «Экономика зарубежных стран», 27.45kb.

- Понятие мирового хозяйства и мировой хозяйственной системы, 418.34kb.

- Экономические основы и тенденции развития мирового хозяйства глава 30. Интеграционные, 504.13kb.

- Рабочая учебная программа дисциплины "Мировая экономика" специальностей 060800 «Экономика, 209.22kb.

- Тема общая характеристика мирового хозяйства, 123.74kb.

- Перечень вопросов к зачёту по дисциплине, 29.58kb.

- Рабочая учебная программа дисциплины «мировая экономика и международные экономические, 82.06kb.

- География мирового хозяйства, 142.78kb.

1980 1990 2000 2005

Величина внешнего долга,

млрд долл. 567,2 1213,3 2523,6 3224,3 Отношение долга к ВВП 26,4 39,2 39,1 30,9 Отношение долга к экспорту 119,5 185,8 132,8 82,1 Отношение обслуживания долга к экспорту 18,6 20,7 24,3 14,8

Источник: World Economic Survey. UN., 1991; World Economic and Social Survey. UN., 1996; World Economic Outlook. IMF. April 2006.

В аналитических целях считается, что страна должна иметь определенные отношения между уровнем долга и другими переменными:

• отношения между размерами обслуживания долга, куда входят погашение основной части долга и выплата процентов, и экспортными поступлениями;

• отношения между общими размерами долга, ВВП и экспортом.

Отношение общей суммы долга к ВВП (EDT/GDP), отношение общей суммы долга к экспорту (EDT/X) используются как индикатор устойчивости долга, а отношение величины обслуживания долга к экспортным поступлениям (EDS/X) показывает текущую тяжесть

задолженности.

С конца 1990-х годов под влиянием более высоких темпов экономического роста, улучшения условий в мировом хозяйстве произошло уменьшение тяжести долга. В 2005 г. норма обслуживания долга снизилась до 15% (1998 г. — 26,5% экспорта). ВВП и экспорт периферийных стран росли более высокими темпами, и поэтому показатели соотношений долга, валового продукта возвратились к уровню конца 1970-х годов.

Считается, что страна может устойчиво развиваться, если отношение объема долга к экспортным поступлениям менее 200%, а текущее обслуживание долга не превышает 20—25%. Показатели устойчивости и текущей тяжести внешнего долга оказывают неодинаковое влияние на страны с разным уровнем развития. Так, согласно оценкам, пороговое значение долга для бедных стран составляет примерно 50% ВВП по отношению к номинальной сумме долга.

34.Структурные сдвиги в мировом хозяйстве

Важнейшие пропорции производства и обращения составляют структуру мирового хозяйства. Отраслевая структура. В последнюю четверть прошлого века произошел переход от вещно-товарного производства к оказанию услуг. К сфере услуг относится комплекс отраслей, продукция которых носит невещную форму и выступает как полезный эффект, неотделимый от самой хозяйственной деятельности по обслуживанию всего процесса производства. Сфера услуг обеспечивает 68% ВМП (2004). Одним из важных секторов сферы услуг является обеспечение жизнедеятельности человека, поддержание его здоровья (9,3% ВМП в 2000 г.). Сфера образования обеспечивает порядка 6% ВМП.В первую очередь сдвиг в сторону сферы услуг характерен для развитых стран. Если в 1970 г. в индустриальных странах услуги составляли 58%, то в 2004 г. — 71% ВВП. На долю промышленности приходится 28% ВМП (2004). Ведущее положение в общепромышленной структуре занимают обрабатывающие отрасли (20% ВМП).Доля добывающей промышленности в основных группах стран до 2001 г. сокращалась (10%). В развитых странах она не превышает 8%, в развивающихся — значительно выше: около 16% валового продукта. Значительно изменилась товарная структура внешней торговли. Капиталовложения в средства производства — главный носитель технического прогресса. В 1980—1990-е годы активная часть инвестиций достигла здесь высокого уровня — 77—85%. Столь высокий уровень капиталовложений в машины и оборудование отчасти был связан с изменением спроса на конечную продукцию под влиянием кризиса структуры мирового хозяйства. Во второй половине 1990-х годов капиталовложения в сектор информационной техники в развитых странах достигли 15% общего объема инвестиций (3,1% ВМП). Отраслевые сдвиги в остальных отраслях мировой экономики. В аграрной сфере развитых стран и стран с переходной экономикой во второй половине ХХ в. сложился агропромышленный комплекс. Удельный вес строительного комплекса остается относительно стабильным, но происходит переориентация в сторону повышения доли объектов непроизводственного (особенно социального) назначения, а также жилищного строительства. В отраслевой структуре сферы услуг происходит сдвиг в сторону комплекса деловых услуг (маркетинг, реклама, информационные, аудиторские, консультационные и особенно финансовые услуги), а так' же туристических услуг при некотором снижении такой традиционной отрасли, как транспортные услуги. Высокими темпами развиваются отрасли связи. Телекоммуникации становятся массовыми по спросу, глобальными по охвату пространства. Быстро растет число пользователей сети Интернет, абонентов всех видов мобильной сети сотовой связи.

35.Характерные черты экономического развития Германии. Экономические

отношения с РФ

ФРГ — крупнейшая страна Западной Европы. По объему ВВП, промышленного производства она занимает третье место в мире. Ее доля в мировом ВВП в 2004 г. составляла 4,6% при подсчете на базе покупательной способности и 6,6% — на базе текущих валютных курсов. Население не превышает 83 млн человек. В Европейском Союзе ФРГ сосредотачивает примерно четвертую часть совокупного ВВП и промышленной мощи. Валовой продукт Германии достигает 23% американского, 59% японского.

Включение в состав ФРГ в 1990 г. ГДР и развал Советского Союза коренным образом изменили экономические и геополитические позиции Германии в Европе. Она стала крупнейшей экономической силой, претендующей на ведущие политические позиции в Европе. Весной 1999 г. вопреки конституции и международным обязательствам активно участвовала в военной агрессии ведущих стран НАТО против Югославии.

Экономическое развитие в 1990 — 2000-е годы

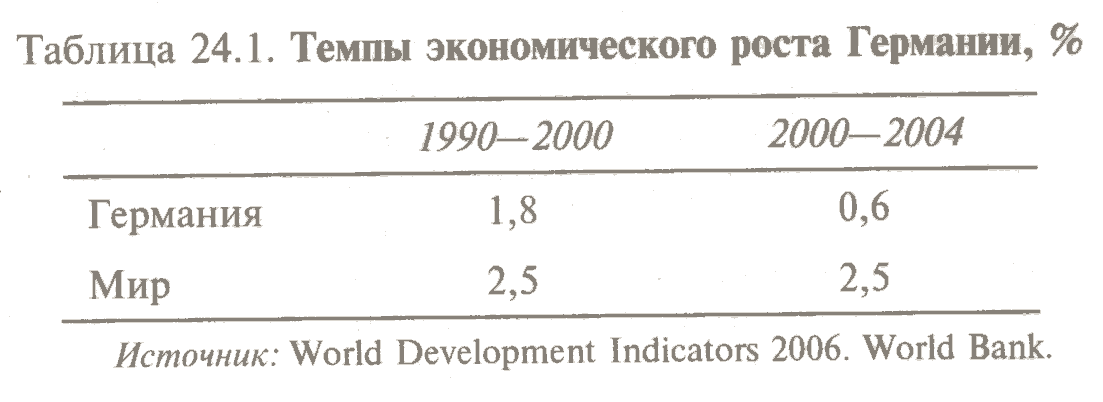

Темпы и факторы экономического роста Экономическое развитие Германии в 1990 — 2000-е годы характеризовалось не высокими темпами роста. Среднегодовой прирост ВВП за 1990— 2000 гг. составил 1,8%, а в 2001 — 2005 гг. — 0,7%,что ниже среднего показателя ЕС и мира в целом. В 1993 и 2003 гг. хозяйство пережило циклические спады производства на 1,1 и 0,1% ВВП, затронувшие в основном обрабатывающую промышленность (табл. 24.1).

Невысокие темпы роста валового продукта вызваны структурной перестройкой хозяйства, сдвигами в условиях производства в национальном хозяйстве. В общем плане причина этого явления кроется в недостаточном спросе на внутреннем рынке. В основном экономический рост обеспечивался спросом на внешних рынках.

Изменение условий воспроизводства привело к снижению нормы прибыли германских компаний. По этому показателю они стали уступать целому ряду своих конкурентов. Уменьшились темпы прироста общей факторной производительности: до 0,6% в среднем за 1996 — 2000-е годы. В первой половине текущего десятилетия значительно возросли долги нефинансовых компаний: 109 — 115% объема их производства (89,3% в 1991 г.).

Относительно низкой была динамика капиталовложений. В хозяйстве произошло снижение нормы капиталовложений с 23,3% в 1991 — 1995 гг. до 17,9% в 2000 — 2005 гг. По темпам прироста вложений в основной капитал ФРГ уступала всем странам ЕС.

Важную роль в поддержании экономического роста играет развитие НИОКР. Германия несколько отстает от США и Японии по доле этих расходов в ВВП, которая в 2003 г. составила 2,5%, а в США — 2,8%, в Японии — 2,9%. В абсолютном же выражении ассигнования на НИОКР в Японии в два раза, а в США в четыре раза превосходят германские. Около 70% всего объема НИОКР выполняется в крупнейших компаниях, обладающих мощным научно-исследовательским и финансовым потенциалом. Германские фирмы ассигнуют на НИОКР большую долю своих ресурсов, чем их конкуренты в ЕС (1,9% ВВП). Они владеют большим числом патентов, чем остальные страны ЕС, и лишь уступают по этому показателю японским и американским компаниям. Однако в развитии научно-исследовательских работ германские фирмы с опозданием осознали важность разработки новейших базисных технологий. Большинство из них ориентировалось скорее на внедрение современных технологий, чем на освоение новых видов продукции. Эффективность ассигнований на науку и технику сдерживалась их концентрацией на аэрокосмической области, где германским компаниям трудно добиться осязаемых результатов в конкурентной борьбе с американскими гигантами.

Развитие производства, НИОКР обеспечивались достаточно квалифицированной рабочей силой. Устойчиво рос удельный вес квалифицированных рабочих в промышленности. Доля профессионально подготовленных работников составляет 60% (1982 г. — 54%). Однако несколько снизился уровень охвата подростков средним образованием, он находится на более низком уровне, чем в других ведущих странах, — 87%.

ФРГ выделяется среди развитых стран уровнем развития «экономики знания». Это достигнуто в основном за счет сферы услуг с высокой квалификацией рабочей силы, но по доле производства высокотехнологичных отраслей она уступает другим ведущим странам, за исключением Италии. Высокий уровень «экономики знания» обеспечивал достаточно высокие темпы роста производительности труда, которые превышали темпы ЕС и всех развитых стран в целом. ФРГ превосходит ведущие промышленные страны в уровне производительности труда, за исключением США и Франции. Только в производстве химических товаров и металлов он равен американскому.

Условия производства. Экономическое развитие ФРГ сдерживалось низким уровнем спроса домашних хозяйств, располагаемые доходы которых за 1996 — 2004 гг. увеличились только на 0,6%. В стране росла безработица. Ее среднегодовой уровень повысился с 7,3% в 1980-е годы до 9,1% в 2000 — 2005-е годы. Это несколько выше показателей ЕС и значительно превышает уровень США.

Меняется демографическая ситуация. Возросла доля пенсионных возрастов — 23,7% в 2000 г. против 20,3% в 1990 г. Пенсионные расходы составляют почти 12% ВВП, превышая уровень других стран ЕС, за исключением Италии.

Основные направления экономической политики. Экономическая политика была направлена на решение ряда расходящихся целей: выравнивание уровней регионального развития: обеспечение конкурентоспособности страны на международных рынках; содействие интеграционному процессу в ЕС.

Проблемы первой задачи оказались недооценены. Социальная и техническая перестройка восточногерманского хозяйства потребовала перевода крупных средств, в 1990 — 1995 гг. достигавших 4 — 5% валового продукта западных земель. Она сопровождалась повышением уровня оплаты рабочей силы для предотвращения ее перемещения на запад, что привело к увеличению издержек производства.

Для стимулирования экономического роста и увеличения капиталовложений были проведены изменения в налогообложении: снижены прямые налоги на компании и повышена граница личного подоходного налога. Национальный доход стал в большей мере распределяться в пользу капитала. Его доля в ВВП поднялась до 33% (30% в 1990 г.), доля труда понизилась до 58,5% ВВП.

36.США в мировом хозяйстве. Особенности и факторы развития.

США являются крупнейшей по экономическому потенциалу и ведущей по уровню экономического развития страной мира. Состояние и динамика экономики США во многом определяют общемировые тенденции экономического развития.

Основные тенденции развития и проблемы экономики США. Экономическая динамика

В начале XXI в. продолжился переход экономики США к новому технологическому укладу, для которого характерна ориентация на гибкое диверсифицированное и мелкосерийное производство, что достигается за счет распространения техники и технологии новых поколений, основанной на использовании микропроцессоров, микроэлектроники, программируемой автоматизации и биоинженерии.

Еще одна принципиальная черта современной американской экономики — повышение уровня ее наукоемкости, становление «экономики знаний». Общий объем затрат на НИОКР в США достиг в 2006 г. 2,7% ВВП, что составляет около 44% всех расходов на НИОКР развитых стран. Новые черты американской экономике придает сформировавшаяся в стране всеобъемлющая информационная инфраструктура. На долю США приходится более 40% всех работающих в мире компьютеров, все более заметную роль в экономике играет Интернет: только объем коммерческих сделок через Интернет в середине первого десятилетия нового века составил более 1,3 трлн. долл. Еще одна важнейшая особенность экономического развития США — роль и масштабы сферы услуг, не имеющие аналогов в других развитых странах — здесь сосредоточено около 80% занятых и создается около 80% ВВП. При этом, однако, следует помнить, что обрабатывающая промышленность США продолжает оставаться самой крупной в мировой экономике, все более меняя свою структуру в пользу наукоемких отраслей.

Реальный сектор

Объем ВBII в США в 2006 г. составил почти 13 трлн. долл. (по ППС). В стране насчитывалось около 26,5 млн. фирм, в том числе 5,3 млн. корпораций, 2,3 млн. партнерств и 18,9 млн. индивидуальных предприятий. При этом по масштабам продаж на первом месте находились корпорации (около 88% всех продаж в экономике). На долю малого и среднего бизнеса (число занятых до 500 чел.) приходился 41% от общего объема продаж, крупного — 59%. В малом и среднем бизнесе было занято 52% рабочей силы, в крупном — 48%. Большая часть американского ВВП создается в отраслях сферы услуг (77,5%), и лишь 22,5% ВВП приходится на сферу материального производства. Сходная отраслевая структура и в занятости на долю сферы услуг приходится 75% всех занятых в экономике (более 100 млн. чел.), на долю сферы материального производства — лишь 25% (33,5 млн. чел.). Доля добывающей промышленности в ВВП США составляет лишь 1,3%, хотя ее значение в экономике велико. По стоимости продукции наиболее значительное место занимает добыча нефти и газа. США занимают 2 — 3-е место в мире по добыче нефти (9% мирового производства), 2-е место — по добыче природного газа (23%), 2-е место — по добыче угля (22%). Вместе с тем значительная часть внутреннего потребления многих минеральных ресурсов удовлетворяется за счет импорта: нефти — 59%, железной руды — 17%, природного газа — 15%, никеля — 63%, бокситов— 100%, марганцевой руды — 100% и т.д. В 2005 г. в США было выработано около 4 трлн. кВт ч электроэнергии (первое место в мире, 27% мирового производства электроэнергии). В структуре производства электроэнергии 69,4% приходится на тепловые электростанции, 10% — на гидроэлектростанции, 21% — на атомные электростанции. На долю обрабатывающей промышленности приходится около 13% ВВП и 15% занятых. США занимают первое место в мире по объему продукции обрабатывающей промышленности (более 30% мирового производства), на них приходится 14%мирового экспорта машиностроения и 14,5% продукции химической промышленности. Доля традиционных отраслей — металлургии, текстильной промышленности, транспортного машиностроения и др. — сокращается. Ведущими отраслями обрабатывающей промышленности по величине добавленной стоимости, превышающей 100 млрд. долл. каждой, являются электронная, химическая, общее машиностроение, пищевая промышленность, автомобилестроение и металлообработка. В с/х США производится около 1,0% ВВП, здесь занято 2,6% рабочей силы страны (3,3 млн чел.). В 2006 г. валовой сбор зерновых составил 363 млн т, а производство всех видов мяса составляет около 36 млн т. В США действует 2,1 млн фермерских хозяйств, причем фермы с годовым объемом продаж более 100 тыс. долл. (46,6% ферм) производят свыше 98% продукции, в том числе с объемом продаж более 1 млн долл. (1,4% ферм) — 41,7% продукции.

Денежно-кредитная сфера

Функции центрального банка США выполняет Федеральная резервная система (ФРС), которая состоит из Совета управляющих, 12 федеральных резервных банков и около 6 тыс. частных банков-членов. В структуру ФРС входят также Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и Федеральный консультативный совет. Всего в стране действуют более 76 тыс. коммерческих банков (с филиалами), более 13 тыс. сберегательных банков, 53 тыс. ипотечных финансовых институтов, около 28 тыс. инвестиционных и около 42 тыс. страховых компаний, более 10 тыс. кредитных союзов, т.е. число кредитных и вообще финансовых учреждений огромно в отличие от ЕС и Японии.

Объем денежной массы (М2) в 2006 г. составил 6,9 трлн долл. (56% ВВП). Для конца 90-х гг. XX в. и начала XXI в. для США были характерны низкие темпы инфляции — индекс потребительских цен вырос в 1998 г. на 1,6% (минимальный уровень за более чем 30-летний период). В 2006 г. он достиг уровня в 2,2% вследствие, прежде всего, роста мировых цен на топливо. Низкие темпы инфляции — результат продуманной денежно-кредитной политики ФРС, ограничивающий денежную эмиссию и уровень учетной ставки.

Налогово-бюджетная сфера

В США существует 3-уровневая бюджетная система, включающая федеральный бюджет, бюджеты штатов и бюджеты местных органов власти. Через федеральный бюджет перераспределяется 18% ВВП страны, в 2005 г. его расходы составили 2,4 трлн долл. Почти 67% всех расходов федерального бюджета шло на развитие человеческого капитала (образование, здравоохранение, социальное обеспечение и т.д.) и более 16% — на цели национальной обороны. Еще около 12% ВВП перераспределяется через бюджеты штатов и местных органов власти и большая часть их расходов также носит социальный характер.

Главным источником налоговых поступлений является подоходный налог с физических лиц (около 44% всех поступлений в 2006 г.). С 2001 г. действует новая прогрессивная шкала налогообложения физических лиц, понизившая ставки налогообложения: на доход менее 6000долл. в год — 10%, с 6000до 27 050долл. — 15%, с 27 050 до 136 750 долл. — 25%, более 136 750 долл. — 33%. Помимо подоходного налога в налоговых поступлениях важную роль играют налог на прибыль корпораций (также прогрессивный — от 15 до 35%), на который приходится 10% поступлений; налоги и взносы, идущие на финансирование программ социального страхования (33% поступлений); акцизы (3,5%), к которым относятся налоги на бензин, сигареты и алкоголь, а также налоги на наследство, таможенные пошлины и другие поступления. После кратковременного периода профицитов (1998 — 2001 гг.) с 2002 г. федеральный бюджет вновь сводится с дефицитом. После выхода из циклического кризиса 2001 г. дефицит федерального бюджета США имеет тенденцию к сокращению — с 3,6% ВВП в 2004 г. до 1,9% в 2006 г.

Социальная сфера

Высокий уровень экономического развития США обусловливает соответствующий уровень жизни — один из самых высоких в мире. Средний годовой доход одного домохозяйства в 2006 г. составил 46,3 тыс. долл. (3-е место в мире), а средний объем накопленных нефинансовых активов домохозяйства (дом, машина и т.п.)— 123 тыс. долл. Средняя часовая оплаты труда в стране составляет свыше 15 долл., а минимальная — 5,15 долл. Вместе с тем по такому показателю, как индекс человеческого развития, оценивающий не только уровень доходов и потребления товаров и услуг на душу населения, но и продолжительность жизни и уровень образования, США занимали в середине текущего десятилетия лишь восьмое место в мире.

37.Характерные черты социально-экономической структуры хозяйства США

Конец XX в. охарактеризовался в США заметным ускорением темпов экономического роста. После циклического кризиса 1990 — 1991 гг. в США более 10 лет продолжался экономический подъем, который стал наиболее длительным за весь послевоенный период. В отличие от прошлых циклов, подъем 90-х проходил в условиях ограничительной финансовой политики государства, что выразилось в сокращении, а затем и ликвидации бюджетного дефицита. Среднегодовые темпы прироста валового внутреннего продукта (ВВП) в конце 90-х гг. превышали 5%, его абсолютные размеры в 2000 г. достигли 10 трлн долл.

В 90-е гг. впервые за последнюю четверть века уровень безработицы опустился ниже 5%, а в 2000 г. составил 4% от численности рабочей силы. Новая ситуация на рынке труда позволила пересмотреть некоторые сложившиеся ранее теоретические представления о «естественном» уровне безработицы, которые до этого оценивались в 5,5 — 6%. К началу XXI в., по мнению экспертов Экономического совета при президенте США, такой неинфляционный уровень безработицы, возможно, опустился до уровня в 4 — 4,5%.

Безусловное достижение экономической политики администрации США в 90-е гг. — низкие темпы инфляции. Рост индекса потребительских цен в США опустился в 1998 г. до 1,6% в годовом исчислении, т.е. до минимального уровня за более чем 30-летний период (с 5% в 1991 г.).

Крупнейший макроэкономический результат 90-х гг. ХХ в. — достижение в 1998 г. профицита федерального бюджета в размере 70 млрд долл. (0,9% ВВП). До этого последний раз бюджет был сведен с профицитом в 1969 г. В последующем еще в течение трех лет в США сохранились профициты федерального бюджета, а в 2000 г. профицит бюджета составил рекордную за всю американскую историю величину — 236 млрд долл.

Главными факторами длительного экономического подъема в США в конце ХХ в. явились рост частных инвестиций и рост потребительских расходов населения. Так, на рост частных инвестиций пришлось более 30% прироста ВВП после 1991 г. — самый высокий показатель за все послевоенные периоды циклических фаз роста. Норма валового накопления только за период 1992 — 1997 гг. выросла на 5 процентных пунктов до уровня 20% ВВП. Велик был и вклад потребительских расходов в экономический рост — так, только в 1999 г., например, он составил 3,6 процентного пункта из 4,2% прироста ВВП.

Разумеется, было бы преувеличением представлять социально-экономическую ситуацию в США как лишенную противоречий и каких бы то ни было проблем. Среди них и проблема бедности для значительной части американского населения (около 12% в 2004 г.), и ухудшающаяся демографическая ситуация — прежде всего старение населения (к 2030 г. доля американцев старше 65 лет достигнет 20%) и связанные с ней вопросы пенсионного обеспечения все большего числа пожилых американцев. По-прежнему не решены вопросы медицинского обеспечения миллионов американцев — около 16% населения в начале 2000-х гг. не имели никакой медицинской страховки. Немало нерешенных задач и в сфере образования — все еще очевидной является ограниченная финансовая доступность высшего образования для некоторых категорий населения, прежде всего для представителей этнических и расовых меньшинств, много нареканий вызывает качество среднего образования.

это определяется сложившейся эффективной экономической моделью.

Американская социально-экономическая модель

В чем же состоят характерные черты и особенности американской социально-экономической модели?

Их можно разделить на две группы: традиционные и формирующие новый облик экономики. К первой группе относят такие издавна присущие американской экономической модели черты, как:

• всемерное поощрение американским обществом и государством предпринимательской активности, благоприятный предпринимательский климат, общественная установка на достижение успеха для каждого человека независимо от происхождения и социального статуса;

• относительно низкий уровень перераспределения ВВП через государственный бюджет (менее 20% через федеральный и около 30% через консолидированный), т.е. заметно меньше, чем в большинстве других развитых стран;

• относительно низкий удельный вес государства в произведенном ВВП, государственная собственность представлена лишь в атомной энергетике, в производственной инфраструктуре (мосты, дороги, трубопроводы), в образовании и здравоохранении, в государственном секторе в целом создается лишь около 12% ВВП страны;

более ограниченное, чем во многих других развитых странах, но весьма эффективное государственное вмешательство в экономику;

• высокая трудовая мораль, во многом основанная на протестантской этике, трудолюбие и вера большинства граждан в собственные силы.

Перечисленные характеристики — основа американской либеральной экономической модели.

38.Место Японии в мировой экономике. Особенности экономического

разития в 1990-2000-е годы

В последние десятилетия Япония выступает одной из ведущих экономических держав, являясь второй по величине национальной экономической силой в мире. Население Японии составляет примерно 2% общемировой численности, но создает оно 11% ВМП, исчисленного по текущим валютным курсам, и 6,4% — по покупательной способности иены. Ее экономический потенциал равен примерно одной трети американского, но превосходит германский. Она достигла высокого уровня технического совершенства, особенно в отдельных направлениях передовых технологий. Нынешние позиции Японии в мировом хозяйстве — результат ее экономического развития во второй половине ХХ столетия. В 1938 г. на ее долю приходилось всего 3% ВМП. В 1950 — 1980-е годы Япония выделялась среди всех промышленно развитых стран высокими темпами прироста производства и производительности труда

Экономическая динамика. Основные тенденции и проблемы экономики

Во второй половине ХХ в. Япония демонстрировала высокие темпы экономического роста, хотя замедлившиеся с середины 70-х гг.: в 1951 — 1960 гг. — 8,1% в среднем за год, 1961 — 1970 гг. — 10,7%, 1971 — 1980 гг. — 4,6%, 1981 — 1990 гг. — 4,0%. Послевоенное японское «экономическое чудо» обеспечивалось прежде всего следующими факторами:

• рекордно высокая норма валового сбережения, оборачивающаяся высокой нормой валового накопления (обе нормы превышали 30% вплоть до середины 1990-х гг.);

• низкий уровень военных расходов; • ~ доступность и дешевизна кредита;

• дешевизна японской рабочей силы (по сравнению с США и Западной Европой), притом квалифицированной и трудолюбивой;

• широкое использование зарубежных научно-технических знаний;

• активная структурная перестройка экономики, прежде всего обрабатывающей промышленности;

• форсированный экспорт товаров для расширения сбыта, в том числе через заниженный курс иены;

• послевоенные экономические реформы, в том числе разукрупнение довоенных монополий и проведение аграрной реформы;

• эффективное регулированию экономики со стороны государства, в том числе через общенациональные экономические программы, налоговые льготы приоритетным отраслям, ограничение доступа конкурентов на внутренний рынок, весьма низкую инфляцию.

Внешнеэкономическая стратегия

Японскому «экономическому чуду» в огромной мере способствовала избранная страной внешнеэкономическая стратегия, направленная на защиту внутреннего рынка и всемерное эффективное продвижение на внешнем. Для Японии по-прежнему характерно огромное положительное сальдо текущего платежного баланса (163 млрд долл. в 2007 г., т.е. 3,5% от ВВП) из-за резкого превышения экспорта над импортом. Однако в последние годы усиливаются требования ВТО к дальнейшей либерализации японского внутреннего рынка (особенно продовольствия и готовых изделий), до недавнего прошлого который был закрыт преимущественно нетарифными барьерами.

В экспорте преобладают машины и оборудование, сталь и прокат, транспортные средства, химические товары, а в импорте — сырье, топливо и продовольствие при некотором увеличении продукции машиностроения. Существенно меняется география японской внешней торговли за счет быстрого роста значения ЕС и Китая, который стал главным внешнеторговым партнером страны, оттеснив США на второе место.

Япония активно участвует в экспорте капитала, имея для этого большие потенциальные возможности в виде стабильно положительного сальдо платежного баланса и потребности в виде планов японских ТНК по переносу за рубеж материалои энергоемких производств. Однако в последние два десятилетия страна как экспортер капитала стала уступать не только США, но и ведущим европейским странам, так как ей потребовались большие средства для преодоления рецессии (например, на финансирование покупки государственных облигаций). Накопленные Японией прямые инвестиции за рубежом составляли в 2005 г. 387 млрд долл., т.е. на уровне Бельгии и Испании.

Одновременно Япония известна как очень скромный импортер иностранного капитала как в ссудной, так и предпринимательской форме, чему есть следующие причины. В годы бурного экономического роста страна полагалась на свои собственные сбережения и импорт знаний, а не капитала. Кроме того, формально хороший для иностранцев инвестиционный климат Японии пронизан различными барьерами, особенно социокультурными. Хотя прямые иностранные инвестиции в Японии в последние годы стали расти намного быстрее, но все еще составляют весьма небольшую для этой огромной экономики накопленную величину — 101 млрд долл. в 2005 г., т.е. на уровне Дании.

Экономическое положение Японии в 1990 — 2000-е годы

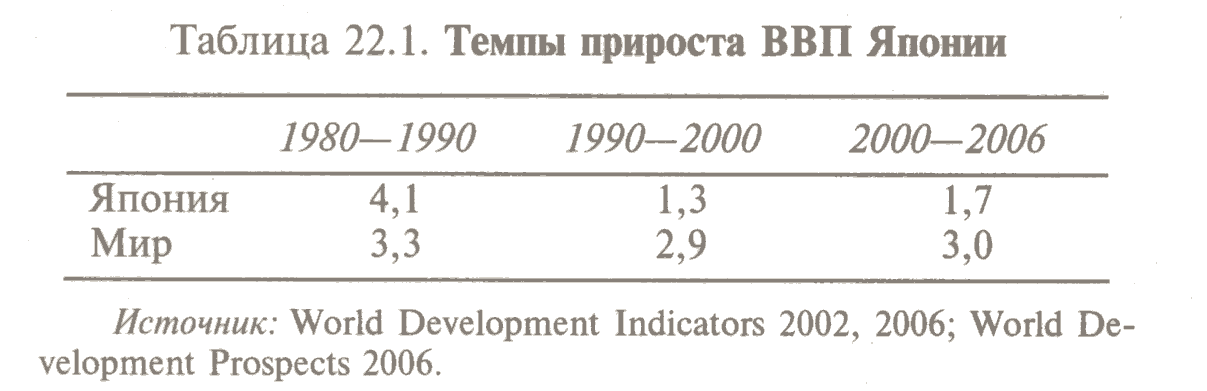

Темпы экономического роста. Экономическое развитие Японии в 1990—2000-е годы определялось низкими темпами роста. Темпы роста валового продукта сократились примерно в 2,5 раза, составив в среднем примерно 1,5%. В отличие от прошлых десятилетий экономический рост был значительно ниже общемировых показателей и показателей развитых стран (табл. 22.1).

Изменился деловой цикл. Если в 1950 — 1980-е годы японское хозяйство только один раз пережило абсолютное падение производства в 1974 г., то в 1990-е годы — два (1993 и 1998), в 2000-е годы— в 2001 — 2002 гг. Одной из причин медленных темпов экономического роста явились отраслевые диспропорции, связанные с сохранением высокой доли традиционных капиталоемких отраслей, которые для удержания своих позиций на мировых рынках требовали крупных капиталовложений и сдерживали их приток в новейшие отрасли.

Японская экономика по сравнению с другими ведущими странами имеет определенные отличия в своей структуре. В ней наряду с Германией высокую долю занимает обрабатывающая промышленность (22% в 2004 г.), строительство и относительно низкую— финансовый сектор. В обрабатывающей промышленности значительное место занимает металлургия (6%), судостроение, базовая химия, которые потеряли свои конкурентные преимущества. В прошлые десятилетия японское хозяйство показало высокую способность реагировать на изменения национальных и мировых условий воспроизводства.

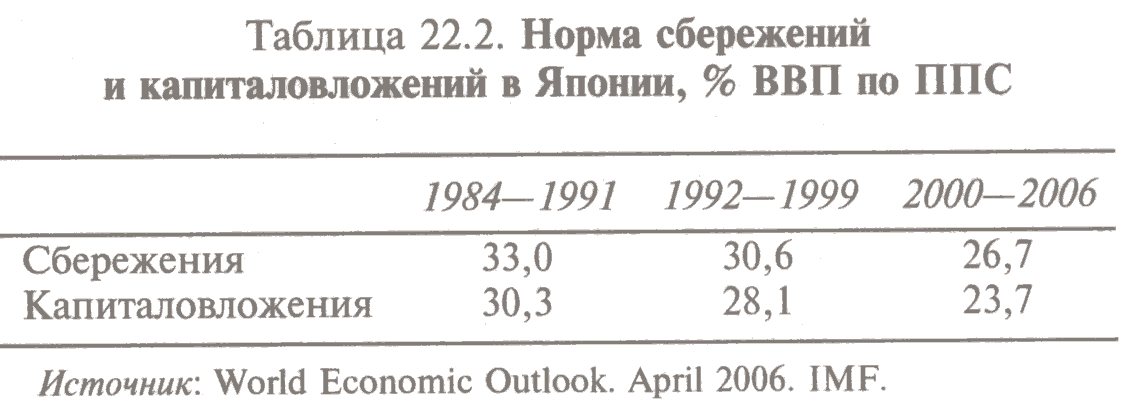

Факторы экономического роста. Обеспечение перестройки хозяйства и экономического роста стабилизации экономического положения на новой воспроизводственной основе требует высокого уровня капиталовложений. Доля капиталовложений в ВВП заметно сократилась, в основном за счет частного сектора (табл. 22.2). В 2000-е годы норма капиталовложений лишь на 1 — 2 пункта превышала общемировой уровень при достаточно большом превышении уровня сбережений — 4 — 5 пунктов.

Если в 1970 — 1980-е годы в составе капиталовложений был практически незаметен иностранный капитал, то в середине текущего десятилетия приток ИПК составил 0,7% валовых капиталовложений в основной капитал, что произошло при превышении уровня национальных сбережений над капиталовложениями.

Японское хозяйство является капиталоемким, а уровень прибыли компаний невысоким. Произошло снижение роста общей факторной производительности, показатель которой в течение

1990-х годов был плоским — 0,1% против 1,1% в США. Низкая производительность характерна для компаний, работающих на ' внутренний рынок, в особенности в строительстве, пищевой промышленности. Это обстоятельство связано с высоким уровнем монополизации, низкой конкуренцией в ряде секторов хозяйства, о чем свидетельствует высокий уровень внутренних цен.

Переход к новой структуре производства опирается на широкомасштабные НИОКР. Расходы на научные исследования повысились с 2,5 — 2,95% до 3,35% ВВП. Общий объем расходов составляет примерно половину американского уровня, но в 2 раза превосходит германский, китайский. Япония является второй после США страной по числу зарегистрированных за рубежом патентов. Основные расходы идут на прикладные исследования, которые сосредоточены в телекоммуникационной сфере и электронике, транспортном машиностроении и химии. Усиление внимания к научным разработкам связано с ослаблением позиций Японии в развитии высокотехнологичных отраслей.

В последние десятилетия развитие японского хозяйства опирается на высокий общеобразовательный и профессиональный уровень рабочей силы. Свыше 95% молодежи соответствующего возраста заканчивают полную среднюю школу и 40% ее выпускников продолжают обучение в высшей школе. Это позволяет стране по развитию «экономики знания» (высокотехнологичные отрасли и отрасли сферы услуг с высококвалифицированной рабочей силой) занимать ведущие позиции в мире, уступая только США и Германии.

Экономический рост в Японии, как и раньше, обеспечивался в основном обрабатывающей промышленностью. Производство в сельском хозяйстве сократилось, его доля в ВВП уменьшилась до 1% (1990 г. — 1,9%). Сократилась площадь обрабатываемых земель. Сельское хозяйство удовлетворяет только 40% внутренних потребностей. Наемный труд и арендные отношения не получили в нем широкого распространения. Только 7% хозяйств имеют более 2 га земли, а 70% всех хозяйств получают свои доходы вне отрасли, в основном в промышленности и сфере услуг. Владельцы мелких земельных участков работают у себя в хозяйстве лишь в праздничные и выходные дни.

Условия развития. Экономическое развитие происходило в специфических условиях. Внутренний

спрос находился на низком уровне — рост 1% в среднем за 1998— 2006 гг. против 2,8% во всех развитых странах. В целях стимулирования спроса процентные ставки по краткосрочным кредитам держались на нулевом уровне, государственные расходы превышали доходы. Несмотря на рост внутреннего долга, темпы изменения розничных цен были отрицательными ( — 0 3% в среднем за 1998— 2006 гг.). По сути, осуществлялась политика дефляции.

Позиции в мировом производстве. Несмотря на низкие темпы экономического роста в 1990 — 2000-е годы Япония остается крупнейшим в мире производителем роботов (свыше 50%), станков, легковых автомобилей, полупроводников, судов, искусственных волокон. Сохраняя ведущие позиции в производстве традиционных товаров, она уступает только США в выпуске наукоемких товаров, в частности в производстве информационной техники, и отраслей, связанных с обеспечением жизнедеятельности человека. Япония занимает четвертое место в мире по улову рыбы после КНР, Перу и США.

Проблемы экономического развития. Конкурентные позиции японских предпринимателей на международных рынках изменились. Резко возросли издержки на рабочую силу, по уровню которых в обрабатывающей промышленности Япония уступает только Германии и Швейцарии. Ценовые конкурентные преимущества японских товаров ослабли по сравнению со многими странами.

Япония не преодолела отставание от ряда западных стран в области развития социальной инфраструктуры, уровня внутреннего спроса. На экономическое развитие начинает оказывать влияние сокращение численности населения и увеличение в нем доли пожилых. Возраст 1/5 жителей превышает 65 лет, что снижает спрос на целый ряд современных товаров и услуг.

Ослабление последствий финансового кризиса 1998 г., структурные изменения в хозяйстве, проходившие при активной роли государства, привели к резкому увеличению государственного долга. Он превысил величину ВВП, что стало новым явлением в японской экономике. Японскую экономику отягощают проблемные долги компаний кредитным учреждениям, которые достигают 8% ВВП. Изменение производственных процессов оказало влияние на социальную обстановку в стране и характер функционирования хозяйственного механизма.

39.Развивающиеся страны в мировой экономике.

Более половины населения мира живет в развивающихся странах, хотя здесь производится только четверть ВВП мира. Разрыв между двумя показателями объясняется отсталостью развивающихся стран.

Сущностьпричины и последствия отсталости

Главной причиной социально-экономической отсталости можно считать то, что переход вначале к рыночной экономике (капитализму), а затем и к современной рыночной экономике (современному капитализму) в развивающихся странах начался позже, чем в ныне развитых государствах. Это произошло из-за неразвитости их институтов, прежде всего таких, как права и формы собственности, права индивида и организаций, а также силы обычаев и традиций. В условиях распространения общинной собственности слаба конкуренция (а значит и тяга к инновациям), не одобряется индивидуализм (а значит и предпринимательство), в обычае скептическое отношение к зарабатыванию прибыли за счет предпринимательских способностей. Именно отсталые социальные отношения порождают отсталую экономику (хотя существует и обратная связь), и поэтому отсталость не ликвидировать только экономическими и технологическими методами, не изменяя социальные отношения (примером может быть петровская Россия или современная Саудовская Аравия). Соседство с развитыми странами демонстрирует отсталым странам большой разрыв в уровне развития и толкает их на путь догоняющего развития (см. п. 1.4).

Проблема накопления

Важность этой проблемы была отмечена еще У. Ростоу в его теории стадий экономического роста, где он обращал внимание на то, что на третьей стадии (активной индустриализации) необходимо резкое увеличение нормы валового накопления. Однако это происходит с большим трудом из-за невысокой нормы валового сбережения в индустриализирующихся странах, которые обычно небогаты капиталом на данной стадии. Ряду регионов развивающегося мира удалось добиться высокой нормы валового сбережения (так, в Азии она превысила 40%), что произошло во многом из-за повышения мировых цен на их экспорт (характерно для Ближнего и Среднего Востока), форсирования этими странами физических объемов экспорта товаров (наиболее характерно для Юго-Восточной Азии) и даже кредитной экспансии (особенно характерно для Китая, который международная статистика обычно относит к развивающимся странам). Однако в остальных регионах «третьего мира» норм валового сбережения намного ниже — лишь около 20 — 25%, что недостаточно для высокой нормы валового накопления и, соответственно, быстрого экономического роста (см. табл. 5.1). Мобилизация средств для инвестиций идет в развивающихся странах всеми возможными способами и во многом за счет максимального привлечения средств извне — не только через вышеупомянутое форсирование экспорта и даже кредитную экспансию, но также через привлечение иностранного капитала и финансовой помощи. В современных условиях, когда капитал перестал быть дефицитным ресурсом в развитых государствах, подобная сильная ориентация развивающихся стран на внешние источники финансирования их развития является разумной, однако она еще больше усиливает их зависимость.

Роль государства в экономике

На протяжении большей части ХХ в. государственное вмешательство в экономику развивающихся стран нарастало. По данным Всемирного банка, в странах с низкими доходами на душу населения государственные расходы по отношению к ВВП составили 17,1% в 1990 г. и 20,1% в 2001 г. В этих странах многие ведущие отрасли находятся в руках государства, потому что оно их и создало. Хотя государственные расходы в развивающихся странах ниже, чем в развитых, это происходит прежде всего из-за разницы в госрасходах на социальную сферу, в то время как в финансировании инвестиций государство в «третьем мире» обычно весит больше, чем в развитых странах. Большой вес государства в инвестициях и большой государственный сектор порождены догоняющим развитием.По данным Всемирного банка, предпринимателю для регистрации своего дела в развитых странах (точнее, в странах с высокими доходами на душу населения) требуется в среднем 7 разрешений и согласований, которые занимают 30 дней и обходятся в 9% от ВВП на душу населения, а в странах с низкими доходами — 11 процедур, 74 дня и 213%. Вторая базовая причина государственного вмешательства в экономику — это обеспечение институционально-правовой основы деятельности экономических агентов, т.е. оформление и соблюдение «правил игры» в хозяйственной жизни. Однако государственные институты развивающихся стран намного слабее аналогичных институтов развитых стран и поэтому обычно плохо справляются с соблюдением «правил игры». По данным Всемирного банка, если предпринимателю в странах с высокими доходами на душу населения в случае нарушения его контрагентом контракта требуется в среднем 19 процедур, которые занимают 267 дней и обходятся в 8% от ВВП на душу населения, то в странах с низкими доходами — 28 процедур, 304 дня и 65%. Подобные «провалы государственного регулирования экономики» вынудили немалое число развивающихся стран приступить с конца ХХ в. к процессу либерализации. К этому их также подталкивали импульсы, идущие из развитых стран (где этот процесс начался еще раньше) и оформленные в виде вашингтонского и поствашинггонского консенсуса.

Социальные проблемы

Развивающиеся страны сталкиваются с серьезными социальными проблемами. Помимо демографического взрыва (см. п. 11.6), бедности (см. п. 11.2) и сильной социальной дифференциации (см. п. 4.5), это также проблемы отсталой социальной инфраструктуры, большой безработицы и теневого сектора. Социальная инфраструктура в большинстве развивающихся стран слаба и отстала прежде всего из-за недостатка в бюджетах государства и граждан средств на содержание современной системы образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. В результате в развивающихся странах велика неграмотность (в Бразилии неграмотны 11% населения в возрасте 15 лет и старше, Нигерии — 33%, Индии — 39%, Египте — 29%), низка ожидаемая продолжительность жизни (46 лет в Африке южнее Сахары и 72 года в Латинской Америке против 79 лет в странах с высоким уровнем доходов), невысок охват населения канализацией и водопроводом (менее 40% в Африке южнее Сахары и менее 80% в Латинской Америке). Безработица в «третьем мире» распространена шире, чем в развитых странах, если учитывать скрытую безработицу.

Экономическая динамика

Разные развивающиеся страны, регионы и подгруппы имеют различную экономическую динамику, особенно если рассчитывать рост ВВП на душу населения, потому что только при более высоких, чем в развитых странах, подушевых темпах ВВП отсталые страны реализуют главную задачу догоняющего развития. В развивающихся странах в 50 — 60-е гг. (вплоть до нефтяного кризиса 1973 г.) по темпам экономического роста в расчете на душу населения лидировали страны Юго-Восточной и Южной Азии (они составляли основу так называемых остальных стран Азии), а также Латинской Америки.

Рост дифференциации «третьего мира»

Разная экономическая динамика обусловливает растущую дифференциацию развивающихся стран, даже если судить лишь по одному показателю уровня социально-экономического развития— ВВП/ВНД на душу населения

Если в 1950 г. ВВП на душу населения разнился между регионами «третьего мира» в 4 — 5 раз, то к 1980 г. эта разница стала достигать 7 раз (прежде всего из-за скачка в нефтяных доходах стран Ближнего и Среднего Востока). Однако в последующие два десятилетия разница снижается из-за падения ВВП на душу населения на Ближнем и Среднем Востоке и ускорения подушевого экономического роста в остальной Азии. В ближайшие годы, по прогнозу ИМЭМО РАН, разница в уровне ВВП на душу населения в различных регионах третьего мира вновь начнет нарастать — до 5 — 6 раз и прежде всего из-за продолжающегося быстрого подушевого роста в остальной Азии и очень медленного — в Африке южнее Сахары (обратим внимание, что в этом регионе мира ВВП на душу населения за последние 50 лет мало изменился).

Финансовый сектор

Из-за бедности основной массы населения и слабости частного бизнеса налоговая база бюджета невелика, хотя многие развивающиеся страны пытаются ее расширить за счет обложения налогами не только ввозимых, но и вывозимых товаров (в результате в странах с высокими доходами на налоги от внешней торговли падает всего 1% всей суммы собираемых в бюджет центрального правительства налогов, а в остальных странах — 9%). Из-за этого мала (по сравнению с развитыми странами) и вся доходная часть бюджета, что приходит в противоречие с необходимостью больших государственных расходов. Выходом из этого противоречия для многих стран третьего мира стал систематически большой дефицит госбюджета — 4 — 6% ВВП в Индии, 1 — 5% в Бразилии в 1996 — 2007 гг. (бюджет центрального правительства). Хотя либерализация экономики ужесточила отношение к дефициту госбюджета в последние годы, он все еще велик. Таким образом, хотя в развивающихся странах бюджеты по отношению к ВВП заметно меньше, чем в развитых государствах, размеры дефицита госбюджета там не ниже. В 1998 — 2007 гг. среднегодовая инфляция составила на Ближнем и Среднем Востоке и в Латинской Америке около 7%, в Африке южнее Сахары — 13%. В то же время и она имеет тенденцию к сокращению.

Реальный сектор: отраслевые сдвиги в ходе индустриализации

Одним из главных признаков социально-экономической отсталости является отсталая отраслевая структура ВВП. Если в развитых странах (точнее, странах с высоким доходом на душу населения) на первичный сектор приходится около 2% их ВВП, на вторичный — 27% и третичный — 71%, то, например, в Индии это соотношение 23:26:51, в Африке южнее Сахары — 14:29:57 (в связи с большим объемом добывающей промышленности по сравнению с Южной Азией). Если в структуре обрабатывающей промышленности развитых стран преобладает машиностроение (39% обрабатывающей промышленности Японии в 2000 г.), то в обрабатывающей промышленности развивающихся стран — легкая и пищевая промышленность (25% обрабатывающей промышленности Индии и 41% — Нигерии). И в то же время в отраслевой структуре развивающихся стран, особенно новых индустриальных, происходят быстрые и прогрессивные сдвиги. По прогнозу ИМЭМО РАН, в 2015 г. соотношение первичного, вторичного и третичного секторов составят в их ВВП 10:36:54, в том числе в Индии — 14:33:53. Отраслевые сдвиги стимулируются не только растущими потребностями внутреннего рынка развивающихся стран, но и растущей конкурентоспособностью их готовых изделий на мировом рынке, что характерно для модели экспортоориентированного развития.

Внешние факторы развития

Внешние факторы имеют огромное значение для стран зависимого развития. Экспортоориентированное развитие приводит к тому, что экспорт, на который работает лишь небольшая часть экономики, часто становится главным двигателем экономического роста. Так, экономика Нигерии, где в нефтяной промышленности производится лишь около '/|~ ВВП, сильно зависит от экспорта нефти, который обеспечивает основной вклад в экономический рост страны, потому что нефтяная промышленность дает основную массу прибыли в стране с остальными менее конкурентоспособными отраслями и почти все средства для оплаты импорта в условиях отсутствия полной конвертируемости национальной валюты. Можно провести параллель с Россией, где в экспортоориентированных отраслях работает всего 2 млн чел из 65 млн занятых, но они обеспечивают от трети до половины экономического роста страны.

40. Бразилия в мировой экономике.

Основные тенденции и проблемы экономики Бразилии

К концу 80-х гг. прошлого столетия импортозамещающая индустриализация, которой Бразилия следовала с середины ХХ в., себя исчерпала и превратилась в тормоз развития. До этого в течение нескольких десятилетий импортозамещение здесь было возведено в ранг государственной политики. В результате принятия жестких мер и тотальной мобилизации национальных ресурсов государству удалось ускорить развитие базовых отраслей промышленности и производственной инфраструктуры, однако затем экономика стала давать сбои. Произошло углубление диспропорций в хозяйстве, из-за снижения качества выпускаемой продукции появились трудности с ее сбытом на внешнем рынке, инфляция достигала 2000% в год, страна оказалась на пороге массовых социальных волнений, связанных с существенным падением уровня жизни населения. Эти и другие проблемы пытались решить с помощью внешних займов, что способствовало нарастанию государственного внешнего долга.

Начавшееся в середине 90-х гг. реформирование бразильской экономики шло в рамках неолиберальной модели, направленной на усиление рыночных начал, сокращение участия государства в хозяйственной жизни и открытие экономики. Наиболее действенным инструментом экономического реформирования стала приватизация. С середины 90-гг. ХХ в. в частную собственность перешли черная металлургия, производство минеральных удобрений, нефтехимия, железнодорожный транспорт, порты и аэропорты федерального подчинения, а также в значительной степени добывающая промышленность, электроэнергетика и машиностроение. Суммарные поступления от приватизации составили свыше 100 млрд долл. По этому показателю Бразилия не имеет себе равных в развивающемся мире. При этом примерно '/~ капитала приватизированных компаний перешла в руки зарубежных инвесторов.

Становление и закрепление новой модели социально-экономического развития происходило в противоречивой обстановке. С одной стороны, правительству удалось остановить, а затем снизить инфляцию, с другой — неолиберальная модель до сих пор не обеспечила прежних темпов экономического роста.

В начале XXI в. основной макроэкономической задачей провозглашалось достижение устойчивого развития, а также улучшение ситуации в социальной сфере и сфере распределения доходов. Был взят курс на производство инвестиционных товаров, внедрение современных технологий, прежде всего в обрабатывающей промышленности. Одновременно происходит обновление традиционных программ развития науки, образования и здравоохранения, началась реализация программ по улучшению жизни наиболее обездоленных слоев населения, сделаны реальные шаги по решению региональных проблем, в том числе освоению огромных безлюдных территорий Северо-Востока (Амазонии) и Центральной части страны.

Большое внимание уделяется участию страны в интеграционных процессах. Бразилия стремится к расширению и углублению сотрудничества между всеми латиноамериканскими государствами. Бразильцы выдвинули идею создания Южноамериканской зоны свободной торговли (ЮАЗСТ), которая могла бы стать противовесом Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА).

Экономическая динамика

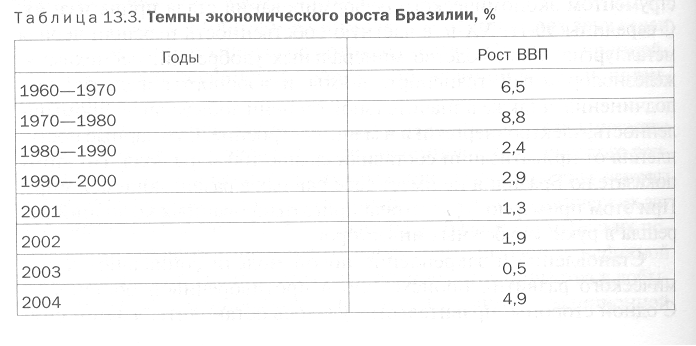

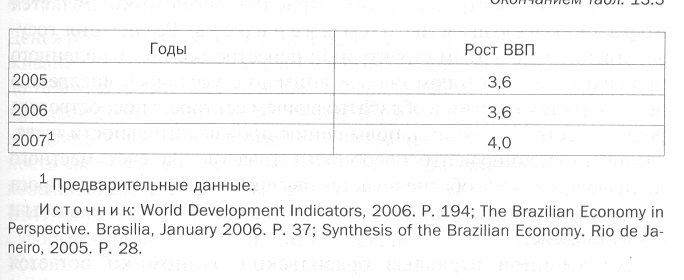

В 60 — 70-х гг. истекшего столетия бразильская экономика росла довольно высокими темпами (табл. 13.3). Этот период был наиболее успешным для модели импортозамещения.

Однако в последние три десятилетия бразильская экономика развивалась недостаточно быстро для страны догоняющего развития. Сказались как накопившиеся дефекты предыдущей модели, так и политика дефляции (т.е. борьбы с инфляцией) в рамках новой модели, побочным эффектом которой является снижение динамики ВВП.

Один из основных ресурсов увеличения темпов экономического роста Бразилии — это ее человеческий капитал. Для страны помимо высоких темпов прироста населения (1,4% в год) характерен сравнительно высокий уровень образования (среднестатистический гражданин тратит 8,4 года на образование).

Реальный сектор

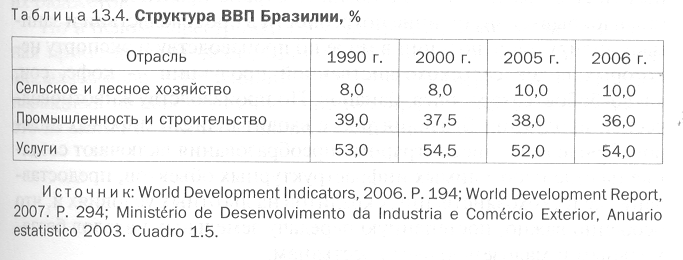

За последние 15 лет структура ВВП Бразилии изменилась незначительно. В то же время произошли существенные качественные сдвиги внутри секторов, прежде всего в промышленном производстве (табл. 13.4).

Одной из быстрорастущих отраслей экономики является обрабатывающая промышленность. Реализация государственных программ структурной перестройки промышленного производства, в котором особое внимание уделялось внедрению передовых технологий в обрабатывающем секторе, способствовала росту качества продукции, повышению производительности труда, увеличению конкурентоспособности товаров. За счет местного производства ныне обеспечивается свыше 90% внутреннего спроса на промышленные изделия, в том числе свыше 80% — на машины и оборудование. Динамичной отраслью бразильской экономики остается добывающая промышленность. По добыче полезных ископаемых, таких как железная руда, бокситы, олово, марганец, цинк, золото. Бразилия входит в число мировых лидеров. Крупнейшей железорудной компанией не только в Латинской Америке, но и в мире является «Компания Вале ду Рио Досе», которая дает почти треть стоимости добывающей промышленности страны. Растущее значение для Бразилии имеет нефтяная промышленность. Длительное время Бразилия была вынуждена '/4 своих потребностей удовлетворять за счет импорта, однако в результате интенсивных поисков новых месторождений (преимущественно силами государственной компании «Петробраз») страна превратилась в третьего продуцента нефти в Латинской Америке: в 2005 г. добыча нефти здесь составила 85 млн т. Рост собственной добычи нефти, а также освоение новой технологии по производству аналога бензина — этанола помогли Бразилии в 2006 г. полностью отказаться от импорта нефти. Сельское хозяйство традиционно занимает одно из важных мест в бразильской экономике. Страна практически полностью покрывает внутренние потребности в продовольствии и занимает лидирующие позиции в мире по производству и экспорту некоторых видов сельскохозяйственной продукции — кофе, сои, какао-бобов, сахара, риса, бананов. По производству животноводческой продукции Бразилия также входит в число мировых лидеров. Продолжающиеся аграрные преобразования включают создание на селе необходимых инфраструктурных объектов, предоставление сельскохозяйственных кредитов на льготных условиях и, что особенно важно, постепенную передачу земельных наделов безземельным и малоземельным крестьянам.