1. Понятие мирового хозяйства. Характерные черты мировой хозяйственной системы

| Вид материала | Вопросы для экзамена |

- Ответы для экзамена «мировая экономика» Вопрос №1. Понятие мировой экономики, механизм, 767.66kb.

- Ответы для экзамена «мировая экономика» Вопрос №1. Понятие мировой экономики, механизм, 1627.62kb.

- Вопросы к экзамену по курсу «Экономика зарубежных стран», 27.45kb.

- Понятие мирового хозяйства и мировой хозяйственной системы, 418.34kb.

- Экономические основы и тенденции развития мирового хозяйства глава 30. Интеграционные, 504.13kb.

- Рабочая учебная программа дисциплины "Мировая экономика" специальностей 060800 «Экономика, 209.22kb.

- Тема общая характеристика мирового хозяйства, 123.74kb.

- Перечень вопросов к зачёту по дисциплине, 29.58kb.

- Рабочая учебная программа дисциплины «мировая экономика и международные экономические, 82.06kb.

- География мирового хозяйства, 142.78kb.

Существенную роль в укреплении и развитии внешнеэкономических позиций Индии сыграла ее валютная политика. Курс рупии за последнее десятилетие по отношению к доллару снизился в 2,2 раза. Следствием этого было повышение конкурентоспособности индийского экспорта. Тем не менее платежный баланс Индии по текущим операциям был положительным только в 2001/02— 2003/04 финансовых годах. Это следствие растущего дисбаланса во внешней торговле. Отрицательное сальдо в торговле товарами частично компенсируется растущими поступлениями от экспорта услуг, оплаты труда индийцев-эмигрантов и инвестиционных доходов, которые в 2005/06 г. достигли 42,6 млрд долл. (около 4,5% по отношению к ВВП). Основа этих поступлений — переводы индийцев-эмигрантов. Миграционные потоки из Индии не просто увеличились количественно, они изменились качественно и во многом состоят из людей высокой квалификации, особенно в сфере информационных технологий. Индийцы направляются сегодня не столько на нефтяные скважины стран Персидского залива, а в США и Канаду, что существенно увеличивает их валютные переводы на родину. Это отражается на росте золотовалютных резервов страны, которые в начале 2007 г. достигли 180 млрд долл., или почти одиннадцатимесячного покрытия импорта страны. В отличие от текущего платежного баланса сальдо по капитальным операциям положительно: чистый приток всех иностранных инвестиций (т.е. с учетом обслуживания внешнего долга и уплаты процентов по депозитам нерезидентов) в 2005/06 финансовом году достиг 17 млрд долл. Объем прямых иностранных инвестиций, ранее ничтожный, растет с конца 90-х гг. прошлого века, и в течение 2000/01 — 2005/06 гг. их ежегодный приток составлял в среднем 3,5 млрд долл. До 35% этих инвестиций сделаны нерезидентами индийского происхождения. Значительная часть прямых капиталовложений осуществляется в Индии через оффшорную зону, которой стало государство Маврикий (с преимущественно индийским населением). Вместе с тем следует отметить растущий экспорт индийских прямых инвестиций (около 2,5 млрд долл. в 2005/06 финансовом году), что свидетельствует об укреплении позиций национальных корпораций на внешнем рынке. Внешний долг страны в 2006 г. составил 126 млрд долл., т.е. 18% по отношению к ВВП, и его подавляющая часть имеет долгосрочный характер. Доля Индии в мировой торговле товарами невелика — 1%. В 2005/06 г. товарный экспорт достиг 105 млрд долл., а импорт— 156,9 млрд долл. Наиболее быстрыми темпами увеличивается торговля услугами, рост которой в 2005/06 г. достиг 42%, а общий объем — 61 млрд долл. В мировой торговле услугами доля Индии составила 2,3%. Наиболее крупные позиции в индийском экспорте занимают программное обеспечение (почти 20% всего вывоза), а также одежда, хлопчатобумажная пряжа и ткани, электроника, ювелирные изделия, машины и инструменты, транспортное оборудование, металлоизделия, фармацевтика, химикалии, кожаные изделия, продукция художественных промыслов. Несмотря на то что большую часть потребляемой нефти Индия ввозит, высокими темпами растет экспорт ее нефтепродуктов, чего удалось достигнуть благодаря созданию современного нефтехимического комплекса, экспорт продукции которого компенсирует значительную часть расходов страны на оплату сырой нефти. На экспорт сельскохозяйственных товаров (чай, кофе, табак, специи, орехи кешью, фрукты, овощи, морепродукты, хлопок-сырец, продовольственное зерно) приходится 10%. Индия — крупный экспортер обработанных драгоценных и полудрагоценных камней, жемчуга (12%). Доля машин и оборудования в ее вывозе достигла уже 12%, а вывоз минерального сырья незначителен (2%). Для поддержки внешней торговли и притока иностранного капитала в стране имеется 7 зон свободной торговли, одобрено создание 36 особых экономических зон. Крупнейшая статья импорта — энергоресурсы, главным образом нефть (22,5%) — в силу несоответствия объема ее добычи внутренним потребностям страны. Второе место (17%) занимает оборудование. Традиционно сохраняется большой объем ввоза жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней, золота и серебра (21%). Во многом это объясняется тем, что, являясь крупнейшим экспортером ювелирных изделий, включая бриллианты, Индия не имеет соответствующей сырьевой базы для их производства. Заметно сократился ввоз продовольственных товаров — их импорт составляет немногим более 6% всего ввоза.

В 2005/06 г. доли индийского вывоза и ввоза, приходившиеся на страны Европейского союза, составили соответственно 22 и 21,3%, на регион Азии и Океании — 47 и 33%, на Северную Америку — 18 и около 6%. Крупнейшие торговые партнеры Индии — ЕС (21% внешнеторгового оборота страны), США (10%), Китай (6%), Объединенные Арабские Эмираты (5%), а также другие страны Азии.

Экономические отношения с Россией

Доля России во внешнеторговом обороте Индии не превышает 2%, в общем объеме накопленных иностранных инвестиций составляет менее 1%, или около 3 млрд долл. Это не соответствует потенциальным возможностям экономики двух стран.

Основа российского экспорта в Индию — это черные и цветные металлы, минеральные удобрения, газетная бумага, синтетический каучук, топливо, а также машины и оборудование. Россия импортирует из Индии чай, табак, кофе, перец, рис, текстильные изделия, медикаменты и по ряду товаров является крупным покупателем для Индии (40% индийского экспорта чая, 24% табака, 18% кофе, 13% риса, 7% медикаментов).

Особое место в торгово-экономических отношениях двух стран занимает военно-техническое сотрудничество. Индия — крупнейший покупатель российских вооружений, военной техники, патентов и лицензий.

Многолетнее индийско-советское и российское сотрудничество внесло существенный вклад в ускорение темпов экономического роста Индии. С помощью советских кредитов были заложены основы черной металлургии — построены три крупных металлургических завода, значительная помощь была оказана в области космических исследований, развитии фундаментальных наук, газовой и нефтяной промышленности. Планируется расширение сотрудничества в добыче нефти и газа (в Бенгальском заливе и на Сахалине), традиционной и атомной электроэнергетике, обработке алмазов, производстве военной и гражданской авиатехники и в других отраслях.

42. Демократическая республика Конго в мировом хозяйстве

Демократическая Республика Конго (бывший Заир) расположена в Центральной Африке. Это третье по площади территории государство среди стран африканского континента (1,75% территории мира). Ее население в 2004 г. составляло почти 60 млн человек, или более 0,9% мирового населения. На ДРК приходится порядка 0,02% ВМП.

Демократическая Республика Конго (ДРК) является одной из''. крупных минеральных баз мира, располагает значительными и разнообразными полезными ископаемыми. Здесь сосредоточены половина мировых запасов кобальта, существенные запасы меди, большие запасы промышленных и ювелирных алмазов, а также запасы золота, платины, цинка, серебра, олова, бериллия, германия, кадмия, марганца, лития, тантала, палладия, урана. ДРК также располагает самыми крупными запасами гидроэнергии в регионе Тропической Африки (13% мировых запасов) и находится на пятом месте в мире по размерам лесопокрытых площадей. Имеются запасы нефти и природного газа.

Несмотря на богатую ресурсную базу, ДРК относится к группе наименее развитых стран. Ее подушевой ВВП составляет 110 долл. в год.

Характерные черты экономического положения ДРК

В историческом прошлом ДРК являлась бельгийской колонией. Вскоре после завоевания независимости в 1960 г. в стране в результате военного переворота был установлен военный режим, просуществовавший до 1997 г. В 1998 г. в стране началась гражданская война, повлекшая за собой размещение на территории войск ряда сопредельных африканских государств. Ситуация в ДРК была урегулирована лишь в 2003 г., когда были прекращены военные действия и было образовано правительство национального единства. Длительный период политической нестабильности и особенно политика военного режима в 1965 — 1997 гг. привели к тому, что страна стала заповедным полем для ТНК, которые десятилетиями разрабатывали ее богатейшие минеральные ресурсы. В ней сохранялась отраслевая структура экономики и сырьевая специализация в международном разделении труда колониального периода.

В хозяйстве ДРК сосуществуют слабо связанные между собой традиционный и современный секторы. Традиционный сектор представлен мелкими предприятиями по производству сельскохозяйственной продукции и простейших обработанных товаров. Он основан на использовании отсталых (доиндустриальных) средств труда и ориентирован на внутренний рынок. Для предприятий традиционного сектора характерно простое или даже суженное воспроизводство. Однако именно в традиционном секторе занята основная часть экономически активного населения ДРК.

Как и большинство государств, ДРК занимает периферийное и соответственно зависимое положение в мировой экономике. Такое положение проявляется сразу по нескольким направлениям;

1) вследствие узкой, сырьевой специализации в международном разделении труда доходы ДРК от внешней торговли в определяющей степени зависят от конъюнктуры, складывающейся на мировых рынках сырьевых товаров, а значит, от спроса на эти товары в их основных потребителях — развитых государствах;

2) валовые внутренние сбережения ДРК находятся на крайне низком уровне (9 — 10% ВВП) и, значит, существенно отстают от, потребностей во внутренних капиталовложениях. Последние соответственно могут обеспечиваться лишь при условии привлечения финансовых ресурсов извне;

3) о зависимом положении Демократической Республики Конгo в мировой экономике свидетельствуют размеры ее долгового бремени. Внешний долг ДРК после неоднократных частичных списаний составил в 2004 г. 11,8 млрд долл., что соответствует 36% ВНД страны и 131% ее товарного экспорта. По классификации МВФ ДРК входит в группу стран, пораженных долговым кризисом, и перспективы ее развития напрямую зависят от отношения к ней кредиторов — развитых государств Запада.

Особенности экономического развития

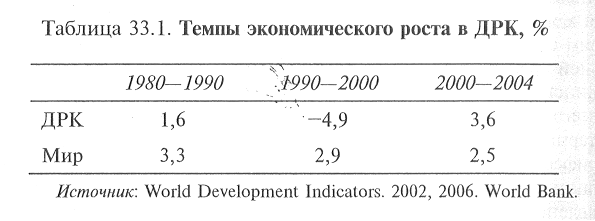

темпы роста. На протяжении всего периода после обретения в 1960 г. политической независимости ДРК отмечала крайне низкие темпы экономического роста, которые к тому же существенно отставали от темпов роста населения. Так, в 1965 — 1980 гг. среднегодовые темпы роста ВВП страны составили всего 1,4% при среднегодовых темпах роста населения 2,8%. В 1980 — 1990 гг. страновой ВВП рос в среднем на 1,6% в год, тогда как население в среднем ежегодно увеличивалось на 3,3%. Среднегодовые темпы роста ВВП в 1990 — 2000 гг. вообще были отрицательными и составили — 4,9% при среднегодовых темпах роста населения в 2,7%. Положительные темпы роста ВВП возобновились лишь в начале третьего тысячелетия и составили 3,6% (табл. 33.1).

В результате отставания темпов экономического роста от темпов роста населения подушевой доход в ДРК на протяжении всего вышеуказанного периода проявлял устойчивую тенденцию к снижению. В 1965 — 1997 гг. ВНД страны в расчете на душу населения в среднем ежегодно уменьшался на 3,7%. Уместно отметить, что темпы падения подушевого ВНД страны в 1965 — 1997 гг. были самыми высокими из всех государств Африки южнее Сахары.

Условия воспроизводства Экономическое развитие ДРК в последние четыре десятилетия проходило в сложных условиях и испытывало на себе воздействие ряда негативных факторов. Прежде всего следует указать на фактор политической нестабильности внутри и вокруг Демократической Республики Конго. Внутристрановые конфликты, приобретшие международный характер и превратившиеся в конфликты вокруг ДРК, то затухали, то вспыхивали с новой силой. Такая ситуация не могла не сказаться крайне отрицательно на экономическом развитии страны: в районах военных действий экономическая деятельность в значительной степени прерывалась, регулирование экономических процессов становилось крайне затруднительным и претворение в жизнь даже самых простых экономических мероприятий превращалось в серьезную проблему.

Ухудшение экономического положения сопровождалось высоким уровнем демографической нагрузки. Отношение иждивенцев к лицам в рабочем возрасте равно в стране единице. Эта проблема усиливалась за счет вынужденной иммиграции в страну из соседних государств — из Анголы, Бурунди, Руанды и Судана (значительная часть вынужденных мигрантов находится в детском возрасте).

Ухудшение внешних условий воспроизводства произошло в связи с изменением положения на мировых рынках минерального сырья, которые под воздействием структурных преобразований в развитых странах стали испытывать сильное угнетающее воздействие синтетических заменителей. Проблема сбыта традиционных товаров была связана и с замедлением в 1980-е годы темпов экономического роста в развитых странах. Это обернулось сокращением доходов от экспорта и соответственно свертыванием импорта, включая средства производства. В результате существенно замедлилась замена физически и морально устаревших элементов основного капитала, нарушилось единство технологических процессов, произошла остановка ряда промышленных предприятий.

Наконец, в начале 1990-х годов появился еще один негативный внешний фактор. Государства, образовавшиеся после распада СССР, своим масштабным и нескоординированным экспортом сырьевых товаров дестабилизировали ситуацию на мировых рынках сырья, что повлекло за собой дальнейшее снижение цен на многие виды сырьевых товаров. ДРК оказалась одной из многих пострадавших от такого ухудшения ситуации в мировой торговле сырьем.

Низкие темпы развития как экономики в целом, так и ее основных секторов являются базовой причиной неудовлетворительного состояния денежной сферы страны. Среднегодовой уровень инфляции, рассчитанный через дефлятор ВВП, составил 523% в 1990 — 2000 гг., в 2000-е годы он возвратился на уровень 1980-х годов — 56%. В результате высокой инфляции совокупный размер внутреннего кредита, предоставляемого банковским сектором страны, неуклонно снижался.

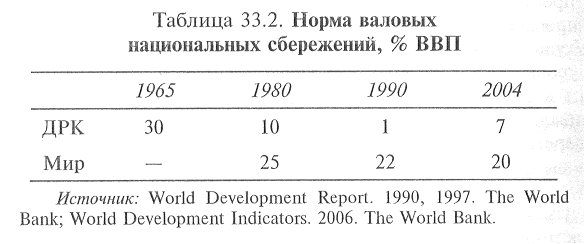

Факторы экономического роста. На протяжении всего периода после обретения политической независимости в ДРК наблюдалась тенденция понижения инвестиционной квоты. Рост капиталовложений возобновился только с 2005 г. И валовые сбережения, и валовые инвестиции (9% в 1990 г. и 13% в 2004 г.) существенно отставали от среднемирового, а в отдельные годы были примерно в два с половиной и раза ниже (табл. 33.2). Все это также не могло не сказаться на темпах экономического роста страны.

Отрицательное воздействие на динамику экономического роста помимо крайне низкого уровня капиталовложений оказывало состояние рабочей силы. Ее физические качества отражаются в показателе ожидаемой продолжительности жизни — 45,5 лет. 70% населения относится к «хронически голодающим. Низок уровень образования — неграмотно 35% взроа1ого населения.

В стране отсутствует научно-техническая база. Низкий уровень развития производительных сил находит отражение во всех секторах хозяйства.

Отраслевая структура хозяйства Основной отраслью экономики ДРК является сельское хозяйство. В нем занято 70% экономически активного населения страны и создается 58% ВВП. Темпы развития сельского хозяйства отстают от потребностей национальной экономики. В 1980 — 1990 сельскохозяйственное производство увеличивалось на 2,5%, а в 1990 — 2001 гг. — только на 0,6% ежегодно.

По уровню развития аграрный сектор ДРК уступает многим наименее развитым странам. Так, производительность в сельском хозяйстве на одного занятого, рассчитанная по добавленной стоимости, составляла в 2002 — 2004 гг. 197 долл. — в 3,9 раза ниже общемирового уровня. Низкая эффективность сельского хозяйства обуславливается рядом причин: небольшие площади обрабатываемых земель, низкий уровень технического развития. В среднем на душу населения приходится 0,13 га обрабатываемой земли, а в мире— 10,8 га. На 1000 га обрабатываемой земли приходится 4 трактора. Система орошаемого земледелия практически не развита: ирригацией охвачено всего 0,1% земель, занятых в растениеводстве, при аналогичном среднем показателе по Тропической Африке в 4,2%. Достаточно широко распространена такая экстенсивная по своей сути система, как переложное земледелие.

Низкий уровень эффективности и недостаточные темпы роста сельского хозяйства в конечном итоге связаны с отсталым характером аграрных отношений в стране. Для аграрного строя Демократической Республики Конго, как и для наименее развитых стран в целом, характерно преобладание докапиталистических и раннекапиталистических форм землевладения. До сих пор в стране распространено общинное землевладение. Менее развито частнокапиталистическое землевладение коренного населения.

Более высокой степенью эффективности отличается иностранное частнокапиталистическое землевладение, составлявшее в прошлом основу так называемого «европейского» сектора сельскохозяйственного производства, занятого выращиванием экспортных культур.

Главные культуры «европейского» сектора сельскохозяйственного производства — каучуконосы (в прошлом страна обеспечивала до 17% всего сбора натурального каучука в Африке), масличная пальма, кофе и чай. Однако в результате длительного периода политической нестабильности масштабы производства в «европейском» секторе сельского хозяйства существенно сократились. Сокращение затронуло прежде всего производство натурального каучука, пальмового масла, т.е. продуктов некогда являвшихся важными статьями экспорта и в отношении которых страна располагает значительными сравнительными преимуществами. Одной из главных культур стало кофе. Продукция другого сектора сельскохозяйственного производства— «африканского» — ориентирована на внутренний рынок. Главные культуры «африканского» сектора — клубнеплоды (маниок, ямс), просо, сорго, кукуруза. При этом доля таких традиционных продуктов питания, как клубнеплоды, в рационе питания населения ДРК является самой высокой среди африканских стран и составляет 56,2% при аналогичном среднем показателе по всей Африке в 14,9%.

Отставание сельского хозяйства неоднократно приводило страну на грань критического положения с продовольствием, голоду и в конечном итоге вызвало прочную зависимость от его поставок извне. В промышленности отмечалось снижение темпов производства, и происходил процесс Деиндустриализации хозяйства. Если в 1980 — 1990 гг. промышленное производство увеличивалось всего на 0,9%:.-: ежегодно, то в 1990 — 2001 гг. среднегодовые темпы роста промышленности были отрицательными и составили — 7,8%. Вклад промышленности в создание ВВП резко сократился. Если в 1980.г. доля промышленности составляла 33%, то в 2004 г. лишь 19% ВВП. Причем сокращение производства происходило как в добывающих, так и в обрабатывающих отраслях.

Исторически особая роль в экономике ДРК принадлежит горнодобывающей промышленности. Увеличение добычи и вывоза в метрополию минерального сырья являлось главной экономической задачей бельгийской администрации в колониальный период. Именно с расширением производства и экспорта того же минерального сырья во многом связывал перспективы экономического развития страны правящий диктаторский режим в 1970 — 1990-е годы. Вместе с тем на протяжении последних двух десятилетий производство большей части видов минерального сырья не увеличивалось, а уменьшалось. Доля добывающей промышленности в ВВП страны сократилась с 19% в 1980 г. до всего 15% в 2004 г. Спад в добывающей промышленности обусловили причины как внутреннего, так и внешнего порядка.

Главная внутренняя причин сокращения добычи минерального сырья — это, конечно, политическая нестабильность в стране в 1990-е годы. Вместе с тем спаду в горно-добывающей промышленности в немалой степени способствовало и недостаточное внимание к обновлению основного капитала на ее предприятиях. В этом плане ситуация в ДРК аналогична положению в ряде наименее развитых стран, в которых доходы от экспорта минерального сырья на протяжении длительного периода не реинвестировались в добывающие отрасли и обслуживающую их инфраструктуру, а переводились в западные страны. Важную роль в ухудшении ситуации в добывающих отраслях сыграло падение мировых цен на ряд сырьевых товаров, являющихся важными статьями экспорта ДРК.

Развитие горно-добывающей промышленности невозможно без хорошо налаженного энергоснабжения и развитой транспортной инфраструктуры. Что касается первого, то ДРК в отличие от многих государств региона не только имеет потенциально большие запасы гидроэнергии, но и располагает установками их промышленного использования, Мощность ГЭС Инга на реке Конго составляет 2300 тыс. кВт, что позволяет стране не только снабжать электроэнергией районы сосредоточения добывающих предприятий, но и экспортировать ее в Анголу, Бурунди, Замбию и Конго.

Однако транспортная инфраструктура ДРК не соответствует потребностям развития добывающей промышленности страны. Основные транспортные маршруты в ДРК предполагают комбинированное использование железнодорожного и водного транспорта, что само по себе увеличивает как время транспортировки грузов, так и транспортные издержки. При этом всего один такой маршрут целиком проходит по территории ДРК, но является достаточно сложным — необходима перевалка грузов. Поэтому главные маршруты транспортировки внешнеторговых грузов традиционно пролегают через территорию других государств (Анголу, Замбию, Зимбабве, Мозамбик и Танзанию). При этом в течение длительного времени из-за нестабильной политической обстановки в субрегионе транспортировка грузов через Анголу и Мозамбик не осуществлялась.

Характерной особенностью экономики Демократической Республики Конго является слабое развитие обрабатывающей промышленности. Большая часть предприятий по выпуску обработанных товаров была создана в рамках реализации стратегии импортозамещения и ориентирована на производство пищевых товаров, обувь и одежды, простейших косметических товаров. Наряду с ними в ДРК имеются небольшие инструментальные производства, химические, ткацкие. и прядильные предприятия, деревообрабатывающие производства и предприятия по выпуску стройматериалов. Имеется один нефтеперерабатывающий завод. Продукция обрабатывающей промышленности ориентирована на внутренний рынок, и лишь небольшая ее часть экспортируется в другие государства Африки.

Доля обрабатывающей промышленности в ВВП страны уменьшилась с 14% в 1980 г. до 4% в 2004 г., т.е, находится ниже критического уровня самоподдерживающего промышленного производства. Среднегодовые темпы роста обрабатывающей промышленности составили всего 1,6% в 1980 — 1990 гг. и были отрицательными в 1990 — 2000 гг.

Снижение динамики развития обрабатывающей промышленности в последние два десятилетия было вызвано рядом причин. Во-первых, в силу сокращения в 1980 — 1990-е годы доходов страны от сырьевого экспорта существенно сузились возможности приобретения элементов основного и оборотного капиталов на внешних рынках. Во-вторых, все более весомый ограничительный эффект на промышленный импорт стало оказывать возросшее бремя внешней задолженности.