1. Понятие мирового хозяйства. Характерные черты мировой хозяйственной системы

| Вид материала | Вопросы для экзамена |

- Ответы для экзамена «мировая экономика» Вопрос №1. Понятие мировой экономики, механизм, 767.66kb.

- Ответы для экзамена «мировая экономика» Вопрос №1. Понятие мировой экономики, механизм, 1627.62kb.

- Вопросы к экзамену по курсу «Экономика зарубежных стран», 27.45kb.

- Понятие мирового хозяйства и мировой хозяйственной системы, 418.34kb.

- Экономические основы и тенденции развития мирового хозяйства глава 30. Интеграционные, 504.13kb.

- Рабочая учебная программа дисциплины "Мировая экономика" специальностей 060800 «Экономика, 209.22kb.

- Тема общая характеристика мирового хозяйства, 123.74kb.

- Перечень вопросов к зачёту по дисциплине, 29.58kb.

- Рабочая учебная программа дисциплины «мировая экономика и международные экономические, 82.06kb.

- География мирового хозяйства, 142.78kb.

Денежно-кредитная сфера

Денежно-кредитная политика Бразилии была направлена на сдерживание, а затем снижение инфляции — с 2000% в 1992 — 1994-х гг. до 10% — в 1999 г. и 4% — в 2007 г. Реализованная в тот период правительственная программа стабилизации, реконструкции и усиления финансовой системы заметно повысила надежность и ликвидность частных банков за счет их слияний. Выданные местной банковской системой кредиты в 2005 г. составили 81% по отношению к ВВП, что является довольно высоким показателем по меркам стран с формирующимися рынками (в Мексике — 35%, Индии — 40%, России — 24%, Китае — 120%). Большие доходы бразильские банки получают также от операций с государственными долговыми обязательствами.

Налогово-бюджетная сфера

Для бразильского федерального бюджета характерен постоянный дефицит в размере 1 — 5% от ВВП и как следствие — большой государственный долг (55% от ВВП, на треть состоящий из внешнего госдолга). Отчасти это следствие субсидирования из федерального бюджета региональных бюджетов, многие из которых дефицитны, в том числе из-за высоких расходов на заработную плату госслужащим. Из-за расходов по этой статье (в штатах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро — до 80% их бюджетов) в 90-х гг. стал быстро расти бюджетный дефицит и государственный внутренний долг Бразилии, что явилось одной из причин возникновения финансовых проблем в конце 90-х гг. В 2000 г., после длительного противостояния в парламенте, был принят закон, устанавливавший лимит по заработной плате в субъектах федерации, который не должен превышать 60% их бюджетов. Но в целом перестройка государственных финансов, призванная приостановить рост дефицита бюджета и внутреннего долга, оказалась малоэффективной, так как предусматривала дальнейшее наращивание налоговых поступлений. Бразильское руководство на это не могло пойти из-за политических соображений.

Социальная сфера

Бразилия имеет тяжелый груз нерешенных социальных проблем. Доходы ниже 2 долл. в день имеет 21% населения, а ниже 1 долл.— 7,5%. Для Бразилии характерно огромное неравенство в распределении дохода. В 2006 г. коэффициент Джини составлял 0,59, т.е. был самым высоким среди крупных стран мира. Большую озабоченность вызывают проблемы низкой грамотности, медицинского обслуживания, а также безработицы (9,6% в 2006 г.) и очень высокой преступности и коррупции. Неспособность государства решать социальные проблемы привела к формированию в экономике огромного теневого сектора, в котором, по некоторым оценкам, занято до '/> населения страны. В последние годы в Бразилии начали более активно проводить в жизнь социальные реформы: городского строительства, образования, здравоохранения. Разработаны кодексы о труде, создана система отраслевых профсоюзов, установлен минимум заработной платы. Вмешательство государства в земельные отношения позволило полумиллиону семей безземельных и малоземельных крестьян получить наделы общей площадью 20 млн га. В соответствии с программой «Нет голоду» были приняты срочные меры по улучшению жизни наиболее обездоленных граждан.

Внешнеэкономическая стратегия

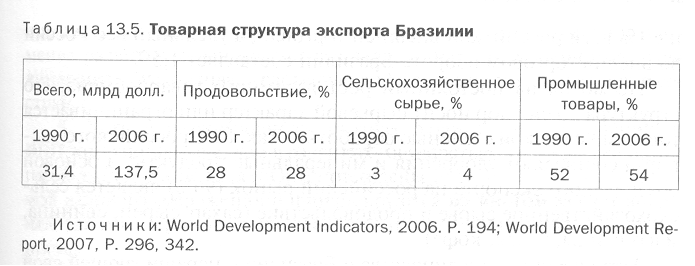

Переход Бразилии к открытой экономике объективно повысил роль внешних факторов развития. Большое значение придавалось ускоренному росту внешней торговли, особенно экспорту. За 1990 — 2005 гг. внешнеторговый оборот Бразилии вырос более чем вдвое, причем экспорт — более чем в три раза. В результате страна в последние годы сводит текущий платежный баланс с положительным сальдо. В структуре экспорта (табл. 13.5) основную роль стали играть не сырьевые и продовольственные товары, а готовые изделия, причем заметно вырос удельный вес машин и оборудования (в 2006 г. он составлял уже 35% бразильского экспорта).

Главными внешнеторговыми партнерами Бразилии являются ЕС и США. В 2005 г. на них приходилось 22% и 19% всего экспорта соответственно. После создания в 1991 г. интеграционного объединения МЕРКОСУР, в котором Бразилия занимает лидирующее положение, внешнеэкономические связи с латиноамериканскими соседями приобрели дополнительные стимулы. Политика внешнеторговой диверсификации привела к усилению роли и других внешнеторговых партнеров — Китая, ЮАР, Индии.

Достаточно стабильная политическая, экономическая и финансовая ситуация, сложившаяся в Бразилии, а также усилия правительства по созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности и дешевая рабочая сила вызвали к Бразилии растущий интерес у зарубежных частных инвесторов. Накопленные в стране прямые иностранные инвестиции выросли со 103 млрд долл. в 1990 г. до 201 млрд долл. в 2005 г. По объему инвестиций лидируют страны ЕС, прежде всего Испания, Нидерланды, Франция. Одновременно бразильский капитал наращивает свои прямые зарубежные инвестиции (72 млрд долл.), прежде всего в латиноамериканских государствах.

Внешний долг Бразилии за 1990 — 2004 гг. вырос почти в два раза — со 120 млрд долл. до 222 млрд долл. (около 37% по отношению к ВВП). Однако в новом столетии внешнеторговый баланс Бразилии сводился с постоянным положительным сальдо, что позволило не только выплачивать проценты по внешнему долгу, но к 2005 г. его сократить до 181,5 млрд долл.

Российско-бразильские экономические отношения

Бразилия занимает первое место среди российских внешнеторговых партнеров в Латинской Америке. На ее долю приходится свыше 1% всей российской внешней торговли, а удельный вес России во внешнеторговом обороте Бразилии составляет 1,5%.

Несмотря на постоянный рост взаимного товарообмена, его структура до сих пор носит сырьевой характер или ограничивается товарами с низкой степенью обработки. Так, 89% российского экспорта составляют удобрения и минеральные продукты, а основой бразильского экспорта на российский рынок (96%) является сельскохозяйственное сырье и продовольствие (сахар-сырец, свинина, мясо птицы, табак, кофе).

Активизация сотрудничества с Бразилией, наращивающей свой экономический и технологический потенциал, формирующей вокруг себя обширную зону влияния на континенте, отвечает интересам России в плане расширения стратегического партнерства с Латинской Америкой.

41. Индия в мировой экономике. Показатели развития. Социально-

экономическая структура хозяйства

Основные тенденции и проблемы экономики Индии. Экономическая динамика

Индия — крупнейшая колония Англии, после промышленного переворота (конец XVIII — начало XIX в.) стала важнейшим внешним рынком для английских промышленных товаров. Переход метрополии от преимущественного экспорта промышленных товаров к растущему вывозу капитала во второй половине XIX — начале XX в. еще больше вовлекал Индию в мировую экономику. В этот период были построены железные дороги и угольные шахты, крупные порты и металлургические заводы, созданы работающие на экспорт чайные, джутовые и другие плантации, появились иностранные банки, были основаны университеты в Калькутте, Мадрасе, Майсуре, Лакхнау, Дели. После обретения страной политической независимости (август 1947 г.) индийское правительство провозгласило своей задачей достижение экономической самостоятельности, активно используя людские и материальные ресурсы страны, т.е. взяло курс на модель импортозамещения, причем на базе активного государственного участия. Экономическая политика правительства последовательно реализовывалась в рамках пятилетних планов, разрабатываемых Национальной плановой комиссией, которую традиционно возглавляет премьер-министр. 1 пятилетний план начал осуществляться в 1951 г., а в 2007 г. Индия начала реализовывать XI пятилетний план. Экономическую стратегию страны в постколониальный период можно разделить на два больших этапа: первый — с момента получения независимости до начала 90-х гг. XX в. и второй — с начала 90-х гг. ХХ в. до настоящего времени. На первом этапе экономическая политика исходила из концепции «смешанной экономики», которая предусматривала активную роль государства в перестройке колониальной экономики, формирование ключевых отраслей промышленности в рамках государственного сектора при сохранении частного сектора и развитии основных элементов рыночного механизма. Доля государственного сектора в ВВП к началу 90-х гг. прошлого века превысила 25%. Государство контролировало 28 ведущих отраслей национального хозяйства, куда доступ частному капиталу был закрыт. Расширение внутреннего рынка достигалось в этот период главным образом за счет замещения импорта и серьезных ограничений на ввоз иностранных товаров.

На первом этапе экономических преобразований были проведены аграрные реформы, которые упразднили архаичные земельные системы, превратившие индийское крестьянство в бесправных арендаторов помещичьих земель, на которые приходилось около 70% земельной собственности, причем преобладающей формой землепользования была кабальная аренда. Аграрные реформы предусматривали передачу арендаторам прав собственности на обрабатываемые участки за выкуп, устанавливали предельные размеры земельных владений, поощряли развитие кооперативного движения в деревне и организацию различных форм сельского самоуправления, предусматривали различные льготы промышленности по переработке продуктов сельского хозяйства. Реформы создали предпосылки для повышения темпов роста сельскохозяйственной продукции, улучшения продовольственного баланса страны, способствовали снижению цен на сельхозтовары. В начале 90-х гг. ХХ в. модель «смешанной экономики» исчерпала свои возможности. Госсектор, образованный в базовых отраслях национального хозяйства с длительным сроком окупаемости, защищенный от внутренней и внешней конкуренции и с присущей ему неэффективностью управления, не смог стать рентабельной структурой. Он превратился в одну из основных причин бюджетного дефицита и инфляции. Это предопределило низкие темпы экономического роста страны и их резкое снижение к началу 90-х гг.

В этих условиях, декларируя прежнюю приверженность «смешанной экономике», правительство начало переход к новому этапу — либерализации экономики, превращению рыночных отношений в центральный принцип экономического развития страны, снижению доли государственного сектора во всех сферах национального хозяйства. В промышленности часть государственных активов была продана индийским предпринимателям, разрешались частные инвестиции в государственные предприятия, а сами они в своей деятельности ориентировались на рыночные условия. Все эти меры вели к росту налогооблагаемой базы, сокращению бюджетного дефицита и снижению инфляции, повышению темпов экономического роста. Экономические преобразования существенно повысили норму валового сбережения и накопления. В 2006 г. уровень сбережений в Индии достиг 29%, а инвестиций — 31%. В ближайшие годы намечено повысить этот показатель до 36%, что позволит стране достичь темпов экономического роста, превышающих 10% (в 2003 — 2007 гг. среднегодовые темпы роста ВВП превысили 8%). Экономические реформы имеют последовательный, системный характер, без тотального разрушения старого хозяйственного механизма. Хотя ослабление государственного регулирования сопровождается расширением и повышением роли национального рынка и существенным укреплением позиций индийского капитала, либерализация как базовый принцип экономической политики не ликвидировала государственного регулирования макроэкономических пропорций национальной экономики. В стране сохраняется сложившаяся практика использования макроэкономических моделей, на базе которых формируются пятилетние планы социального и экономического развития страны.

В настоящее время законодательство предусматривает свободное допущение иностранного капитала в целый ряд секторов экономики, вплоть до создания предприятий со 100%-ным иностранным участием. Одновременно было ликвидировано лицензирование значительных товарных групп экспорта и импорта, произведено существенное сокращение участия государства во внешней торговле, поставлена задача перехода к полной о Экономическое влияние государства осуществляется теперь главным образом через использование монетарных, фискальных методов и валютную политику. Стратегия экономического роста на ближайшую историческую перспективу в 3 — 5 лет направлена на:

• дальнейшее стимулирование экономического роста с перспективой его увеличения до 10%;

• систематическое снижение инфляции;

• рост сельхозпроизводства не менее чем на 4% и его диверсификацию;

• достижение темпов промышленного производства не менее 12%;

• снижение доли бедного населения к 2012 г. на 15%.

Таким образом, реформы оказались результативными. Они позволили Индии добиться макроэкономической стабильности, устойчивого экономического роста, снижения инфляции и уровня бедности.

Социальная сфера

Несмотря на экономические успехи, Индия по индексу человеческого развития (0,602) среди 177 стран мира занимает весьма низкое 126 место. Доля бедного населения, проживающего за чертой бедности, хотя и снизилась за последние 30 лет почти вдвое, остается высокой, достигая 27,8%.

Продолжительность предстоящей жизни в стране составляет 63 года (в Бразилии — 70,5 лет, в Китае — 71,5 года), а неграмотны все еще 39% взрослого населения, хотя индийская система образования подготовила миллионы высококвалифицированных специалистов. Рассматривая борьбу с бедностью как базовый принцип экономической политики, правительство страны увеличило ассигнования на решение социальных проблем с середины 90-х гг. по 2005/06 финансовый год в пять раз, прежде всего в здравоохранение и образование. Снижение уровня бедности и соответствующее расширение среднего класса оказывают влияние на рост объемов и структуры потребления, повышение доли качественной одежды, автомашин, мобильной связи, телевизоров, гостиничных и других услуг в расходах населения. В 2005/06 финансовом году прирост этих видов потребления превысил 10%. Увеличение потенциала внутреннего потребления стало одним из основополагающих принципов экономической идеологии и экономической политики Индии.

Реальный сектор

Доля промышленности и строительства в ВВП Индии составляет 26%, в том числе обрабатывающей промышленности— 18%. В последней сокращается доля все еще главной отрасли индийской промышленности — текстильной и быстро растет удельный вес машиностроения и производства потребительских товаров длительного пользования. В Индии созданы предприятия современных отраслей — атомная электроэнергетика, авиастроение (военное и гражданское), фармацевтика, электронная промышленность и информационно-коммуникационные отрасли, которым в промышленной стратегии Индии уделяется особое внимание. Так, быстро растет сектор информационного аутсорсинга, в результате чего Индия занимает 2-е место в мире. За годы независимости национальный капитал существенно укрепил свой позиции в промышленности. В настоящее время в промышленности Индии сложились 75 бизнес-групп, или «домов». Наиболее влиятельными являются группа Бирла, контролирующая 151 компанию, Бангур — 81 компанию, Нагартул — 76 компаний, Берд Хейлгерс — 64 компании, Тата — 53 компании. Ряд из них превращаются в транснациональные. И одновременно сохраняется специфическая сфера индустриального облика страны — мелкое производство, которое подразделяется на традиционное и современное. Традиционное производство — наследие древней общинной промышленности, базирующейся на ручном труде и использующей простейшие станки и инструменты. Оно расположено главным образом в деревнях и небольших городах и специализируется на производстве хлопчатобумажных тканей, ковров, циновок, простейших инструментов, различных украшений из золота, серебра, дерева, бронзы, кожи, драгоценных и полудрагоценных поделочных камней. Мелкое производство широко использует местные ресурсы, таланты и способности традиционных мастеров. В стране насчитывается 3,2 млн традиционных мелких предприятий. Современное мелкое производство определяется по размерам основного капитала (до 50 млн рупий, т.е. свыше 1млн долл.). Эти предприятия используют наемную рабочую силу и современное технологическое оборудование, на их долю приходится почти треть занятых в промышленности рабочих. Наибольшее развитие получила промышленность, выпускающая электронику, компьютеры, инструменты, станки и оборудование.

Техническое переоснащение мелкого производства, повышение уровня его международной конкурентоспособности — главное направление промышленной политики государства. За этой структурой зарезервировано свыше 400 видов товарной продукции, поощряется создание промышленных кооперативов, центров по подготовке рабочей силы для мелкого производства, организация для него кредита, маркетинга, содействие выходу на внешние рынки, государственные закупки, структурная интеграция мелкого и крупного производства. Экспорт товаров всех видов малого предпринимательства достиг 35% экспорта страны.

Сельское хозяйство остается для большинства индийцев (62% экономически активного населения) главной отраслью приложения их труда. Однако доля этой отрасли в ВВП намного ниже — 18,5%, что говорит о ее низкой производительности. Тем не менее сельскохозяйственное производство с 1950/51 г. по 2004/05 г. выросло в 4,3 раза, в то время как население — в 3,2 раза. Это был результат земельных реформ и «зеленой революции». Аграрные преобразования последнего десятилетия сократили масштабы рентной эксплуатации деревни и содействовали вытеснению различных феодальных и полуфеодальных форм из земельных отношений. В деревню все шире проникает банковский капитал, расширяют свою деятельность кредитные и торговые кооперативы, вытесняя из аграрной сферы ростовщиков и различных феодальных посредников. Основой сельского хозяйства остается земледелие. Обрабатывается 141 млн га, из которых 15 млн га засевается дважды в год. 85% земли занято продовольственными культурами, прежде всего рисом, пшеницей, различными видами просяных, а также кукурузой. Страна стала обеспечивать себя продовольственным зерном и даже начала его экспортировать. Важное место занимают и технические культуры — хлопчатник (2-е место в мире по производству), джут, сахарный тростник, табак, каучуконосы. Индия является крупнейшим в мире производителем кофе, широко распространены специи — перец, кардамон, имбирь и др., также идущие на экспорт. В стране выращиваются все известные в мире овощи и фрукты. Животноводство занимает подчиненное место, хотя по количеству скота Индия занимает 1-е место в мире: 57% мирового поголовья буйволов и 16% поголовья коров. Несмотря на низкую продуктивность скота, страна является крупнейшим в мире производителем молока — 75 млн т в год.

Денежно-кредитная система

Ключевые направления денежной политики в Индии — обеспечение адекватной ликвидности для удовлетворения растущих кредитных потребностей, поддержание высокой инвестиционной конъюнктуры в экономике и контроль за инфляционными процессами.

Денежная масса в стране с конца 1990-х гг. растет ежегодно на 13 — 20%, однако прежняя высокая инфляция упала до 4 — 6%. Быстрый прирост денежной массы частично обслуживает ускорившийся рост ВВП и хозяйственных операций в стране, а частично стерилизуется с помощью различных государственных долговых обязательств (они необходимы в условиях постоянного дефицита госбюджета) и гибкой политики процентных ставок Центрального банка.

Кредитная система Индии состоит из Резервного банка — центрального банка страны, коммерческих банков (в их состав входят государственные, частные и иностранные банки), специализированных кредитно-инвестиционных учреждений (занимаются организацией долгосрочного кредитования), кредитных кооперативов, кооперативных и ипотечных банков, Корпорации рефинансирования сельского хозяйства, а также ростовщического кредита, все еще сохраняющего серьезные позиции в аграрной экономике. Доминирующее положение в кредитной сфере занимают наиболее крупные банки (так называемые шедульные, т.е. списочные), на которые приходится 80% объема кредитных операций в стране. Иностранный капитал в банковской системе Индии представлен 45 филиалами иностранных банков и 177 их отделениями в различных регионах страны. До начала 90-х гг. ХХ столетия экономическая политика Индии предусматривала жесткий государственный контроль в денежно-кредитной системе и абсолютное преобладание в ее составе государственных банков, что привело к снижению ее ликвидности и к началу 90-х гг. банковская система оказалась в кризисном положении. В ходе экономических реформ было начато ее преобразование, прежде всего через либерализацию регулирования и привлечение в кредитную систему частного капитала. Либеральные реформы создали конкурентную среду и вывели банковскую систему страны на современный уровень.

Налогово-бюджетная система

Бюджет федерального правительства Индии состоит из двух частей: регулярного бюджета и бюджета капитальных вложений. Кроме того, на рассмотрение парламента выносится самостоятельный бюджет — железных дорог, предоставляемый Министерством железных дорог.

Доходная часть регулярного бюджета состоит из поступлений от таможенных пошлин, акцизных сборов, подоходного налога, различных поступлений гражданской администрации, а также доходов почты и телеграфа. Таким образом, доходная часть регулярного бюджета опирается на налоги и доходы, собираемые внутри страны. В бюджет капитальных вложений включаются поступления по внутренним и внешним займам, проценты по займам, которые были предоставлены федеральным правительством правительствам штата. Иными словами, «доходы» бюджета капитальных вложений, по существу, являются формой покрытия бюджетного дефицита. Расходы регулярного бюджета направляются на содержание государственного аппарата, выплату процентов по государственному долгу, пенсии, ассигнования штатам. Расходная часть капитального бюджета используется на финансирование экономики, погашение внутренних и внешних займов и других долговых обязательств государства.

Показатель состояния государственных финансов — размер бюджетного дефицита, который рассчитывается различными способами. Наиболее точное представление о финансовом положении страны дает расчет дефицита, который называется фискальным, где суммируется дефицит регулярного бюджета и «доходная» часть бюджета капитальных вложений. Доля фискального дефицита страны в ВВП за последние 15 лет снизилась на треть и в 2005/06,-; финансовом году составила 4,3%. В Индии сложилась трехуровневая система налогообложения федеральный (на нем взимается 13 видов налогов), уровень штатов (19 видов налогов) и местный (основными налогами этого уровня являются имущественный и городской). В общей сумме налоговых поступлений доля косвенного налогообложения имеет устойчивую тенденцию к снижению. В бюджете 2005/06 г. доля косвенных налогов составила 52% против 78% в 1990/91 г. Основную часть поступлений в форме прямых налогов государство получает за счет налогообложения прибылей корпоративного сектора, так как мелкие предприятия имеют небольшие доходы и налоговые льготы, а подоходный налог с подавляющего большинства физических лиц в Индии не взимается в силу их бедности.